Страница:

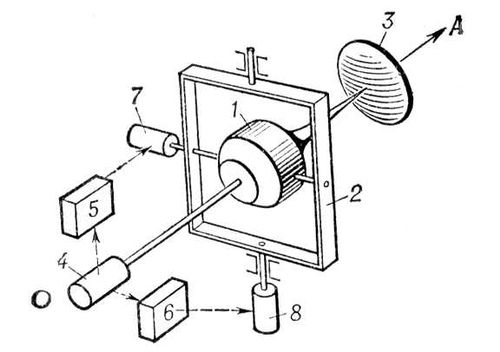

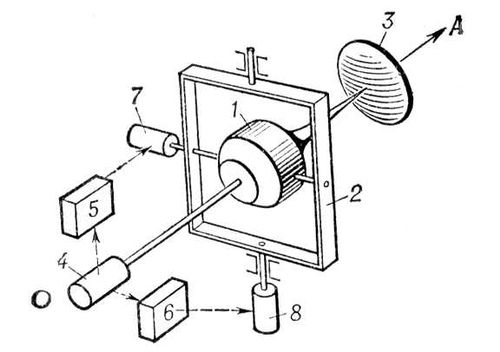

. Применяются в качестве успокоителей бортовой качки корабля, стабилизаторов вагона однорельсовой ж. д. и др. (вес и габариты подобных Г. весьма существенны), а также для стабилизации чувствительных элементов систем управления. Например, Г. (

рис. 1

), состоящий из гирокамеры

1с ротором, установленной в наружном кардановом кольце (раме)

2, осуществляет непосредственную стабилизацию антенны

3и координатора

4. Координатор вырабатывает сигналы, пропорциональные углам отклонения оси антенны от заданного направления

ОА. Эти сигналы через усилители-преобразователи

5и

6— поступают на датчики моментов 7 и

8системы коррекции, осуществляющей автоматическое слежение оси антенны за указанным направлением. Подобные Г. называют гироскопическими следящими системами.

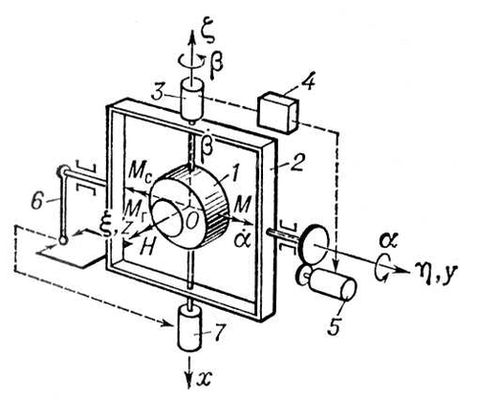

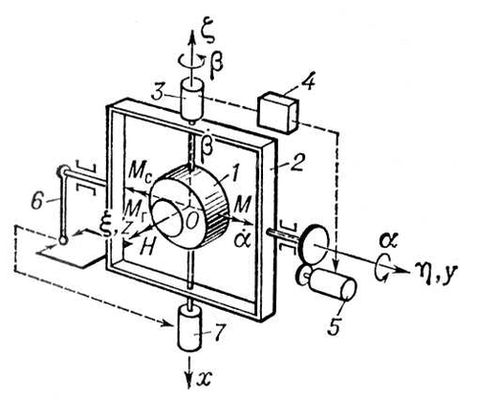

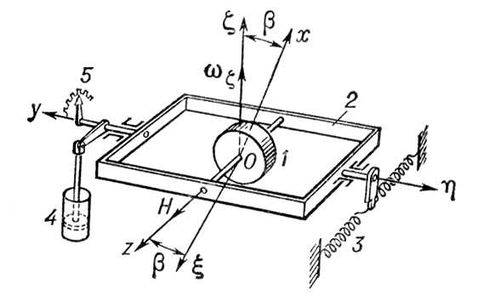

Силовые Г. (гирорамы) — электромеханические устройства, содержащие, кроме гироскопов, специальные двигатели для преодоления воздействия на стабилизируемый объект внешних возмущающих моментов. Применяются на кораблях, летательных аппаратах и др. объектах для стабилизации отдельных приборов и устройств. Кроме того, по принципу силовой гироскопической стабилизации работают некоторые типы гироскопов направления, гировертикалей и комбинированных устройств, называемых гироазимутгоризонтами. Силовые Г. в зависимости от числа гироскопов в раме могут быть одно- и двухгироскопными, а по числу осей стабилизации — одно-, двух- и трёхосными. У одноосного силового Г. с одним гироскопом ( рис. 2 ) основным элементами являются гирокамера 1с ротором; рама 2, играющая роль наружного карданова кольца и жестко связанная со стабилизируемым объектом; датчик угла 3, установленный на оси прецессии Ox; усилитель 4; стабилизирующий двигатель 5, предназначенный для приложения относительно оси стабилизации Ohмоментов, компенсирующих действующие на раму внешние возмущающие моменты; маятник-корректор 6и датчик моментов 7, являющиеся элементами системы коррекции Г. При действии внешнего возмущающего момента М, стремящегося повернуть раму вокруг оси Oh, гирокамера 1по свойствам гироскопа начнёт прецессировать вокруг оси Ox; при этом возникает гироскопический момент М г, противодействующий моменту М. В дальнейшем при повороте гирокамеры вокруг оси Oxна некоторый угол bдатчик угла 3через усилитель 4включит стабилизирующий двигатель 5, прикладывающий относительно оси Ohмомент стабилизации М с, противоположный моменту М. В результате гирокамера начнёт прецессировать в обратном направлении и остановится (при постоянной величине М) в положении, для которого М с+ М = 0. Т. о., в силовом Г. гироскоп осуществляет стабилизацию лишь в первый момент; в дальнейшем её обеспечивает стабилизирующий двигатель, что позволяет стабилизировать значительные массы при сравнительно небольшом весе и габаритах самого гироскопа. На практике применяют также двухгироскопные Г., обладающие рядом преимуществ по сравнению с одногироскопными.

Сочетание двух одноосных Г. даёт двухосный Г., стабилизирующий платформу относительно плоскости горизонта; этот Г. может быть также использован в качестве гировертикали силового типа. Сочетание трёх одноосных Г. даёт трёхосный силовой гиростабилизатор (гироазимутгоризонт) — устройство, состоящее из гироскопа направления (гироазимута) и гировертикали (гирогоризонта). Он служит для измерения трёх углов, определяющих положение объекта, и применяется на кораблях и самолётах. Трёхосный Г. используется также для пространственной стабилизации некоторой платформы (гиростабилизированная платформа). Подобные Г. применяют в инерциальных навигационных системах .

Индикаторные Г. — системы автоматического регулирования, в которых гироскопические устройства, установленные на стабилизируемом объекте (например, платформе), являются чувствительными или задающими элементами, определяющими положение объекта и управляющими следящими системами; стабилизация же объекта (платформы) осуществляется с помощью следящих систем. В качестве чувствительных элементов, реагирующих на угловые скорости или углы отклонения платформы, применяют двухстепенные (например, поплавковые интегрирующие) гироскопы и гиротахометры или трёхстепенные астатические гироскопы. Индикаторные Г. используют в инерциальных навигационных системах, устанавливаемых на кораблях и летательных аппаратах.

А. Ю. Ишлинский, С. С. Ривкин.

Рис. 2. Принципиальная схема одноосного силового гиростабилизатора с одним гироскопом: 1 — гирокамера с ротором; 2 — рама; 3 — датчик угла; 4 — усилитель; 5 — стабилизирующий двигатель; 6 — маятник-корректор; 7 — датчик моментов; Oxhz — оси системы отсчёта; Охуz — оси, связанные с гирокамерой; Ox — ось прецессии; Oh — ось стабилизации; a — погрешность стабилизации; b — угол прецессии.

Рис. 2. Принципиальная схема одноосного силового гиростабилизатора с одним гироскопом: 1 — гирокамера с ротором; 2 — рама; 3 — датчик угла; 4 — усилитель; 5 — стабилизирующий двигатель; 6 — маятник-корректор; 7 — датчик моментов; Oxhz — оси системы отсчёта; Охуz — оси, связанные с гирокамерой; Ox — ось прецессии; Oh — ось стабилизации; a — погрешность стабилизации; b — угол прецессии.

Рис. 1. Принципиальная схема гироскопической следящей системы: 1 — гирокамера с ротором; 2 — наружное карданово кольцо (рама); 3 — антенна; 4 — координатор; 5, 6 — усилители-преобразователи; 7, 8 — датчики моментов.

Рис. 1. Принципиальная схема гироскопической следящей системы: 1 — гирокамера с ротором; 2 — наружное карданово кольцо (рама); 3 — антенна; 4 — координатор; 5, 6 — усилители-преобразователи; 7, 8 — датчики моментов.

Гиростабилизатор

.

Силовые Г. (гирорамы) — электромеханические устройства, содержащие, кроме гироскопов, специальные двигатели для преодоления воздействия на стабилизируемый объект внешних возмущающих моментов. Применяются на кораблях, летательных аппаратах и др. объектах для стабилизации отдельных приборов и устройств. Кроме того, по принципу силовой гироскопической стабилизации работают некоторые типы гироскопов направления, гировертикалей и комбинированных устройств, называемых гироазимутгоризонтами. Силовые Г. в зависимости от числа гироскопов в раме могут быть одно- и двухгироскопными, а по числу осей стабилизации — одно-, двух- и трёхосными. У одноосного силового Г. с одним гироскопом ( рис. 2 ) основным элементами являются гирокамера 1с ротором; рама 2, играющая роль наружного карданова кольца и жестко связанная со стабилизируемым объектом; датчик угла 3, установленный на оси прецессии Ox; усилитель 4; стабилизирующий двигатель 5, предназначенный для приложения относительно оси стабилизации Ohмоментов, компенсирующих действующие на раму внешние возмущающие моменты; маятник-корректор 6и датчик моментов 7, являющиеся элементами системы коррекции Г. При действии внешнего возмущающего момента М, стремящегося повернуть раму вокруг оси Oh, гирокамера 1по свойствам гироскопа начнёт прецессировать вокруг оси Ox; при этом возникает гироскопический момент М г, противодействующий моменту М. В дальнейшем при повороте гирокамеры вокруг оси Oxна некоторый угол bдатчик угла 3через усилитель 4включит стабилизирующий двигатель 5, прикладывающий относительно оси Ohмомент стабилизации М с, противоположный моменту М. В результате гирокамера начнёт прецессировать в обратном направлении и остановится (при постоянной величине М) в положении, для которого М с+ М = 0. Т. о., в силовом Г. гироскоп осуществляет стабилизацию лишь в первый момент; в дальнейшем её обеспечивает стабилизирующий двигатель, что позволяет стабилизировать значительные массы при сравнительно небольшом весе и габаритах самого гироскопа. На практике применяют также двухгироскопные Г., обладающие рядом преимуществ по сравнению с одногироскопными.

Сочетание двух одноосных Г. даёт двухосный Г., стабилизирующий платформу относительно плоскости горизонта; этот Г. может быть также использован в качестве гировертикали силового типа. Сочетание трёх одноосных Г. даёт трёхосный силовой гиростабилизатор (гироазимутгоризонт) — устройство, состоящее из гироскопа направления (гироазимута) и гировертикали (гирогоризонта). Он служит для измерения трёх углов, определяющих положение объекта, и применяется на кораблях и самолётах. Трёхосный Г. используется также для пространственной стабилизации некоторой платформы (гиростабилизированная платформа). Подобные Г. применяют в инерциальных навигационных системах .

Индикаторные Г. — системы автоматического регулирования, в которых гироскопические устройства, установленные на стабилизируемом объекте (например, платформе), являются чувствительными или задающими элементами, определяющими положение объекта и управляющими следящими системами; стабилизация же объекта (платформы) осуществляется с помощью следящих систем. В качестве чувствительных элементов, реагирующих на угловые скорости или углы отклонения платформы, применяют двухстепенные (например, поплавковые интегрирующие) гироскопы и гиротахометры или трёхстепенные астатические гироскопы. Индикаторные Г. используют в инерциальных навигационных системах, устанавливаемых на кораблях и летательных аппаратах.

А. Ю. Ишлинский, С. С. Ривкин.

Гиростабилизатор

.

гироскопическое устройство

для определения угловой скорости объекта, на котором оно установлено. Наиболее распространены Г., основанные на использовании двухстепенного астатического

гироскопа

. В таком Г. (

рис.

) ротор

1гироскопа установлен в кардановом кольце (рамке) 2, поворот которого ограничивается пружиной

3, создающей восстанавливающий момент. Погашение собственных колебаний гироскопа осуществляется демпфером

4.

При вращении объекта вокруг оси

Oz, (входная ось) с некоторой угловой скоростью

w

zрамка повернется вокруг оси

Oh(выходная ось) на угол

b, связанный с

w

zравенством:

b = w

zH/c, где

Н— кинетический момент гироскопа,

с— коэффициент, зависящий от жёсткости пружины и места её крепления. Значения

bснимаются с потенциометра

5и по ним определяется искомая величина

w

z. Порог чувствительности Г. к угловой скорости объекта измеряется десятыми долями градуса в

сек. Существуют и более точные Г., в которых используется поплавковый подвес (см.

Гироскопический интегратор

).

Г. применяются на летательных аппаратах в качестве указателей поворотов и чувствительных элементов систем автоматической стабилизации. На кораблях Г. применяют в успокоителях качки и в др. системах. Возможно использование Г. и в

инерциальных навигационных системах

.

Существуют также приборы, называемые гиротахоакселерометрами, определяющие одновременно и угловую скорость, и угловое ускорение объекта. В них используется астатический гироскоп с 3 степенями свободы. Подобные приборы применяют, например, в

автопилотах

самолётов.

А. Ю. Ишлинский, С. С. Ривкин.

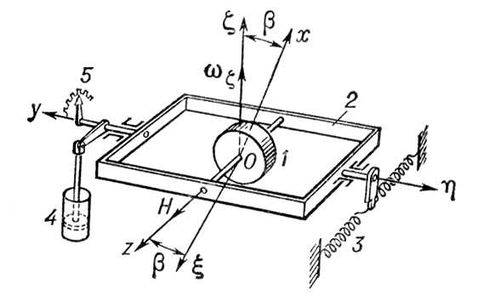

Принципиальная схема гиротахометра: 1 — ротор; 2 — карданово кольцо; 3 — пружина; 4 — демпфер; 5 — потенциометр; Oxhz — оси системы отсчёта, Охуz — оси, связанные с кардановым кольцом.

Принципиальная схема гиротахометра: 1 — ротор; 2 — карданово кольцо; 3 — пружина; 4 — демпфер; 5 — потенциометр; Oxhz — оси системы отсчёта, Охуz — оси, связанные с кардановым кольцом.