Страница:

и

Изотонические растворы

.

гипо...

и греч. tуnos (лат. tensio) — напряжение], снижение тонуса (напряжения) ткани, органа или системы. Наиболее часто термин «Г.» применяют для обозначения понижения

кровяного давления

ниже 105/65

мм рт. ст. (14/8,7

кн/м

2) у мужчин и 96/60

мм рт.

ст. (13,2/8

кн/м

2) у женщин вследствие снижения тонуса сердечно-сосудистой системы. Выделяют несколько форм сосудистой Г.

гипо...

и греч. tуnos (лат. tensio) — напряжение], снижение тонуса (напряжения) ткани, органа или системы. Наиболее часто термин «Г.» применяют для обозначения понижения

кровяного давления

ниже 105/65

мм рт. ст. (14/8,7

кн/м

2) у мужчин и 96/60

мм рт.

ст. (13,2/8

кн/м

2) у женщин вследствие снижения тонуса сердечно-сосудистой системы. Выделяют несколько форм сосудистой Г.

Физиологическая, или адаптационная, форма Г. встречается у многих людей (физически тренированные люди, спортсмены, жители южных районов и др.); понижение артериального давления не сопровождается какими-либо болезненными симптомами и полностью компенсируется гемодинамическими величинами. Специального лечения не требуется. Симптоматическая Г. — один из признаков ряда заболеваний (многие инфекционные болезни, туберкулёз, опухоли, некоторые заболевания сердца и др.). Лечение направлено на устранение основного заболевания. Первичная, или нейроциркуляторная, Г. развивается как самостоятельный патологический процесс в результате вредных влияний на нейрогуморальный аппарат, регулирующий сосудистый тонус (отрицательные эмоции, перегрузка нервной системы в результате умственного перенапряжения, вредные привычки — курение, употребление алкоголя; некоторые профессиональные вредности и т.п.). Эта форма Г. может возникать внезапно и проявляться

коллапсом

,

обмороком

,

шоком

. Хронически протекающая первичная Г. проявляется головными болями, головокружением, понижением адаптации к перемене положения тела, плохим сном, сердцебиением и т.п. В случае прогрессирования процесса развивается гипотоническая болезнь. Лечение: возможное устранение причины, вызвавшей Г., правильный режим труда, отдыха и питания, лечебная гимнастика, физиотерапевтические процедуры, медикаментозная терапия; санаторно-курортное лечение.

Лит.:Молчанов Н. С., Гипотонические состояния, Л., 1962 (библ.).

Н. С. Молчанов.

гипо...

и греч. phбrynx — глотка), 1) язычкообразное выпячивание стенки ротовой полости у насекомых. Начинается между

жвалами

, нижней челюстью и нижней губой, с которой обычно частично срастается. У кровососущих двукрылых насекомых Г. — важный элемент

хоботка

. 2) У позвоночных животных и человека — нижний отдел глотки.

внутренней секрецией

, играющая у всех позвоночных животных и у человека ведущую роль в

гормональной регуляции

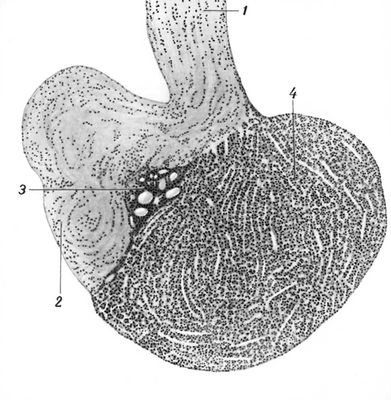

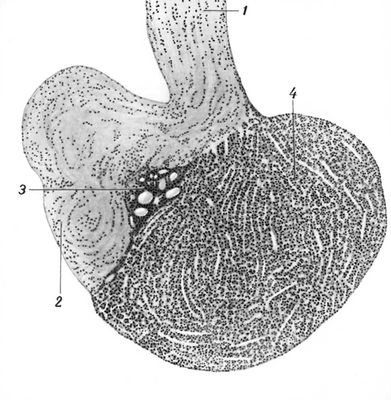

. Г. расположен в турецком седле основной кости черепа, у основания головного мозга и связан с ним посредством ножки (воронки), представляющей собой вырост дна 3-го мозгового желудочка. Форма, размер и вес Г. различны у разных видов и зависят от возраста и физиологического состояния организма. У человека Г. весит 0,5—0,6

г. В Г. различают три доли: переднюю (железистую), среднюю (промежуточную) и заднюю (нервную). Передняя и средняя доли закладываются у зародыша в виде выпячивания эпителия крыши первичной ротовой полости; задняя доля образуется из дна воронки промежуточного мозга. Эмбриональный зачаток передней и средней долей в дальнейшем отделяется от эпителия первичной ротовой полости, растет по направлению к мозгу и срастается с зачатком задней доли. Лишь у некоторых хрящевых рыб связь передней доли Г. с эпителием первичной ротовой полости сохраняется и у взрослых организмов. У одних млекопитающих, например у кошки, задняя доля Г. имеет полость, сообщающуюся с полостью 3-го желудочка, у других, например у собаки, полость сохраняется только в ножке, соединяющей Г. с промежуточным мозгом; у некоторых млекопитающих (например, у кролика и у всех приматов) задняя доля и ножка Г. лишены полости и представляют собой плотные образования. У взрослого организма Г. тесно связан анатомически с головным мозгом. Г. снабжен большим количеством нервных волокон, вступающих в него через ножку из гипоталамической области (см.

Гипоталамус

) и по стенкам гипофизарных артерий — из нервного сонного сплетения.

Передняя доля Г. взрослого организма состоит из железистого эпителия, в котором выделяют 3 типа клеток, различающихся по способности окрашиваться кислыми или основными красками: хромофобные, или главные, клетки; оксифильные, или эозинофильные, клетки и базофильные клетки. Хромофобные клетки — резервный материал, из которого развиваются оксифильные и базофильные клетки. Соотношение оксифильных и базофильных клеток в передней доле Г. меняется в зависимости от пола, возраста и физиологического состояния организма. Так, после удаления щитовидной железы (тиреоидэктомия) количество оксифильных клеток резко уменьшается, вплоть до полного исчезновения, базофильные клетки, дегенерируя, превращаются в т. н. клетки тиреоидэктомии; после кастрации базофильные клетки гипертрофируются и превращаются в т. н. клетки кастрации. Изменения в клеточном составе передней доли Г., наступающие после удаления щитовидной железы или кастрации, могут быть предотвращены или устранены введением тироксина или

половых гормонов

. Средняя доля Г. состоит из эпителиальной ткани. Задняя доля Г. образована

нейроглией

, в которой содержатся большие пирамидальные или веретенообразные клетки, т. н. питуициты. Наиболее сложна и разнообразна физиологическая роль передней доли Г., от нормальной функции которой зависят рост и размножение, основной, углеводный, минеральный, жировой и белковый обмен. Из экстракта передней доли Г. выделено 7 гормонов: гормон роста, или соматотропный гормон, тиреотропный гормон, фолликулостимулирующий гормон, лютеинизирующий гормон, лютеотропный гормон, пролактин (лактогенный) и адренокортикотропный гормон (АКТГ). Все гормоны передней доли имеют белковую природу и получены в очищенном виде, некоторые из них, например гормон роста и лактогенный, выделены в кристаллической форме, др. синтезированы (например, АКТГ). Тиреотропный и

гонадотропные гормоны

продуцируются базофильными клетками, которые в соответствии с этим делят на два типа: т. н. тиреотрофы и гонадотрофы. Оксифильные клетки вырабатывают гормон роста и пролактин. Вопрос о клетках, продуцирующих АКТГ, не решен; вероятно, он образуется базофилами.

Гормон роста. Хирургическое удаление Г. (гипофизэктомия) у молодого животного приводит к остановке роста. Инъекции таким животным гипофизарного экстракта, содержащего гормон роста, восстанавливают у них нормальный рост. Введение гормона роста молодым растущим животным резко стимулирует рост и приводит к гигантизму (в эксперименте были получены гиганты амбистомы, крысы, собаки и др. животных): у человека избыточное выделение гормона роста вызывает заболевание с явлениями

гигантизма

или

акромегалии

. Пониженное выделение гормона роста обусловливает карликовый рост (см.

Нанизм

). Фолликулостимулирующий, лютеинизирующий и лютеотропный гормоны. Атрофия половой системы, наступающая после удаления Г., может быть предотвращена введением гонадотропных гормонов. У инфантильных животных введение этих гормонов вызывает преждевременное половое созревание. Инъекция гипофизарного экстракта, содержащего гонадотропные гормоны, лягушкам вызывает у них икрометание и сперматогенез в осеннее и зимнее время; из икры после оплодотворения развиваются нормальные головастики. Фолликулостимулирующий гормон регулирует рост фолликулов в яичниках и сперматогенез. Лютеинизирующий гормон вызывает у самок преждевременный рост

фолликулов

,

овуляцию

, образование жёлтого тела, а у самцов — секрецию мужского полового гормона межуточными клетками семенника, т. е. клетками Лейдига. Лютеотропный гормон поддерживает функцию жёлтого тела; у некоторых животных (крыса, овца) этот гормон вызывает лактацию. Пролактин (лактогенный гормон). Участвует в регуляции процесса выделения молока. Удаление передней доли Г. у лактирующих самок прекращает секрецию молока; введение пролактина восстанавливает лактацию. Тиреотропный гормон. Удаление передней доли Г. вызывает атрофию щитовидной железы и, как следствие этого, снижение основного обмена. Инъекции гипофизарного экстракта, содержащего тиреотропный гормон, вызывают увеличение щитовидной железы и усиление её функции. А КТГ стимулирует деятельность коры надпочечников и выделение ею кортикостероидных гормонов, а также восстанавливает атрофированную в результате удаления Г. железу. Влияние передней доли Г. на обмен веществ осуществляется через гормон роста, АКТГ и др. гормоны.

Средняя доля Г. вырабатывает гормон интермедии, или меланоцитостимулирующий гормон, влияющий на окраску кожи рыб и земноводных. Физиологическое значение этого гормона у птиц и млекопитающих неясно.

Задняя доля Г. принимает участие в регуляции уровня кровяного давления, мочеотделения (гормон вазопрессин) и деятельности мускулатуры матки (гормон окситоцин). Вазопрессин и окситоцин образуются в паравентрикулярных и супраоптических ядрах гипоталамуса, откуда они поступают в заднюю долю Г. Оба гормона синтезированы.

Функции Г. зависят от условий внешней среды. Из опытов, проводимых на птицах и млекопитающих, установлено, что свет регулирует гонадотропную, тиреотропную и адренокортикотропную функции Г.; действие света на Г. осуществляется через центральную нервную систему. Доказано также, что эндокринные функции Г. находятся под контролем гипоталамуса, в котором вырабатываются особые нейрогуморальные вещества пептидной природы — т. н. высвобождающие, или релизинг-факторы, стимулирующие гуморальным путём секрецию гормонов Г. (см.

Нейросекреция

).

Патология Г. Нарушения нормальной деятельности Г. могут выражаться повышением (

гиперпитуитаризм

) или ослаблением (

гипопитуитаризм

) его отдельных функций, реже — в полном их выпадении. Повышение внутренней секреции Г. проявляется расстройствами роста и развития в детском возрасте — гигантизмом, у взрослых — акромегалией. Ослабление или выпадение функций Г. в детском возрасте приводит к задержке роста (карликовый рост), психического развития,

инфантилизму

, атрофии

щитовидной железы

и коры

надпочечников

, глубоким изменениям углеводного и жирового обмена, понижению окислительных процессов и др.; у взрослых — к

ожирению

, прекращению полового цикла, атрофии щитовидной, половых желёз и коры надпочечников и др. В механизме развития ряда т. н. гипофизарных заболеваний (

Иценко — Кушинга болезнь

,

диабет несахарный

, преждевременное половое созревание и др.) решающее значение имеют первичные нарушения деятельности гипоталамуса.

Лит.:Киршенблат Я. Д., Общая эндокринология, М., 1965; Гипоталамическая регуляция передней части гипофиза, пер. с англ., Будапешт, 1965; Лейтес С. М., Лаптева Н. Н., Очерки по патофизиологии обмена веществ и эндокринной системы, М., 1967; Эскин И. А., Основы физиологии эндокринных желез, М., 1968; Тонких А. В., Гипоталамо-гипофизарная область и регуляция физиологических функций организма, М.—Л., 1965; Schreiber V., The hypothalamo-hypophysial system, Prague, 1963.

И. А. Эскин, Л. М. Гольбер.

Срединный продольный разрез гипофиза человека (схема): 1 — воронкообразный отросток; 2 — задняя доля; 3 — промежуточная доля; 4 — передняя доля.

Срединный продольный разрез гипофиза человека (схема): 1 — воронкообразный отросток; 2 — задняя доля; 3 — промежуточная доля; 4 — передняя доля.