Страница:

хи

у, а

уобозначает квадратный корень из многочлена относительно

хстепени выше четвёртой.

нуклонами

входит

гиперон

. Г.-я. образуется при взаимодействии частиц высокой энергии с нуклонами ядра или при захвате ядром медленного К

—-мезона. В результате этого возникает медленный L

0-гиперон, образующий связанную систему с ядром. Время жизни Г.-я. определяется временем жизни L

0-гиперона (~ 10

-10

сек).

нуклонами

входит

гиперон

. Г.-я. образуется при взаимодействии частиц высокой энергии с нуклонами ядра или при захвате ядром медленного К

—-мезона. В результате этого возникает медленный L

0-гиперон, образующий связанную систему с ядром. Время жизни Г.-я. определяется временем жизни L

0-гиперона (~ 10

-10

сек).

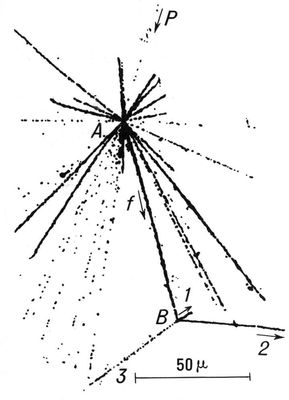

Первое Г.-я. было обнаружено в 1952 польскими физиками М. Данышем и Е. Пневским с помощью ядерных эмульсий, экспонированных в потоке

космических лучей

(см.

рис.

). Все известные Г.-я. являются лямбда-Г.-я., т. е. ядрами, содержащими L

0-гиперон. Это происходит потому, что все остальные гипероны вступают в быстрые реакции с нуклонами ядра, а для L

0-гиперона такие реакции запрещены правилами отбора. Г.-я. обозначается химическим символом элемента с индексом L слева внизу. Например, ядро гипергелия, состав которого: 2р + 2n + L

0, обозначается символом

5He. Г.-я. изучают с помощью ядерных фотоэмульсий и

пузырьковых камер

. Известны характеристики более десяти видов лёгких Г.-я. При взаимодействии частиц высокой энергии с тяжёлыми ядрами фотоэмульсии наблюдается образование тяжёлых Г.-я. с

Адо 100. Существование Г.-я. свидетельствует о том, что между гиперонами и нуклонами действует сила притяжения. В 1963 было обнаружено первое двойное Г.-я.

LL

10Be (4p + 4n + 2L

0), а в 1966 —

LL

6He (2p + 2n + 2L

0). Изучение свойств двойных Г.-я. позволяет выяснить характер сил, действующих между двумя гиперонами.

Лит.:Телегди В. Л., Гиперядра, в кн.: Физика атомного ядра, М., 1965 (Над чем думают физики, в. 4); Филимонов В. А., Обнаружение второго случая двойного гиперядра, «Успехи физических наук», 1967, т. 92, в. 3, с. 535.

В. С. Евсеев.

Ядерно-эмульсионная фотография, на которой впервые было зарегистрировано образование гипер-ядра. Космическая частица

рвызывает распад атомного ядра (серебра или брома) в точке

А. Тяжёлый осколок

f, выброшенный при этом распаде, является гипер-ядром (вероятно, бора). Он останавливается, а затем взрывается в точке

В, с образованием трёх заряженных частиц и некоторого числа нейтронов. Нейтроны не оставляют треков, потому что они не имеют электрического заряда.

Ядерно-эмульсионная фотография, на которой впервые было зарегистрировано образование гипер-ядра. Космическая частица

рвызывает распад атомного ядра (серебра или брома) в точке

А. Тяжёлый осколок

f, выброшенный при этом распаде, является гипер-ядром (вероятно, бора). Он останавливается, а затем взрывается в точке

В, с образованием трёх заряженных частиц и некоторого числа нейтронов. Нейтроны не оставляют треков, потому что они не имеют электрического заряда.