Страница:

Свое решение я тебе объяснил, теперь и ты, пожалуйста, объясни мне свое, и не забудь рассказать, куда подевались все дельные врачи, когда ты, бросив дома детей и молодую жену, отправлялся на военную службу, когда за ничтожное жалование нанялся убивать людей, да еще и с опасностью для собственной жизни! В самом деле, не с грибами и не с маковыми головками шел ты сражаться, а с вооруженными бойцами. Как ты думаешь, что злополучнее — погубить за плату христианина, который не причинил тебе никакого зла, или всего себя, и тело, и душу разом, обречь на вечную гибель?

Солдат. Убивать врагов не грешно.

Картезианец. Быть может, и так, если они нападают на твое отечество. Тогда, может быть, и благочестиво — биться за детей своих и супругу, за родителей и друзей, за алтари и очаги, за спокойствие всех сограждан. Но к твоему наемничеству это никакого отношения не имеет. Если бы тебя убили на войне, я бы и гнилого ореха не дал за твою душу.

Солдат. Не дал бы?

Картезианец. Не дал, Христос мне свидетель! Что, по-твоему, тяжелее, повиноваться достойному мужу (мы зовем его приором), который кличет нас на молитву, либо послушать Святое писание или спасительные наставления, либо воспеть хвалу богу, или же быть в подчинении у какого-нибудь варвара сотника, который чуть не всякую ночь гонит тебя в долгий поход, куда заблагорассудит, который ставит тебя под ядра бомбард и запрещает трогаться с места, покуда ты жив или покуда жив неприятель?

Солдат. Ты еще не все беды перечислил. Картезианец. Если я нарушу устав моего ордена, карою мне будет внушение или какое-нибудь другое легкое наказание. Тебе же, если ты хоть в чем-нибудь провинишься против воинских уставов, тебе — болтаться на виселице или идти сквозь строй; потерять в этом случае голову на плахе — великая удача!

Солдат. С правдою спорить не могу.

Картезианец. А твой наряд свидетельствует, что не слишком-то много денег несешь ты домой.

Солдат. Денег у меня давно ни гроша, зато долгов — не счесть. Я для того и завернул к тебе, чтобы попросить на дорогу.

Картезианец. Лучше б ты завернул ко мне, когда торопился на свою преступную службу! Но откуда такая нужда?

Солдат. Откуда, спрашиваешь? Все жалование, все, что удалось набрать грабительством, святотатством или простою кражею, — все ушло на пьянство, на девок да на игру в кости.

Картезианец. Ах ты несчастный! А тем временем жена, ради которой господь приказывает оставить отца и мать, горевала дома, брошенная с малыми детьми! И тебе еще казалось, что ты наслаждаешься жизнью, — посреди таких бедствий, таких злодеяний?!

Солдат. Меня то вводило в заблуждение, что рядом со мною чинили зло бесчисленное множество других. Я уже сам не понимал, что творю.

Картезианец. Боюсь, что жена тебя не узнает.

Солдат. Как так?

Картезианец. Лицо у тебя совсем другое. Из-за рубцов. Вот, на лбу, — что за рытвина? Можно подумать, будто у тебя рог вырезали.

Солдат. Знал бы ты, как было дело, ты бы меня еще поздравил с этим рубцом.

Картезианец. Почему?

Солдат. Потому что я был на волосок от смерти.

Картезианец. Что ж такого стряслось?

Солдат. Кто-то натягивал арбалет, а стальной лук лопнул, и осколок угодил мне в лоб.

Картезианец. И на щеке у тебя шрам чуть не в целую пядь.

Солдат. Эту рану я получил в схватке.

Картезианец. На поле сражения?

Солдат. Нет, за костями повздорили.

Картезианец. А на подбородке что за украшения?

Солдат. Это так, ничего.

Картезианец. Не испанскою ли чесоткою ты заразился? [186]

Солдат. Да, брат, угадал. Уж в третий раз болею, чуть не помер.

Картезианец. А эта напасть откуда — что ходишь согнувшись, будто старик девяностолетний, или какой-нибудь жнец, или будто тебе дубиною поясницу переломили?

Солдат. Так жилы свело проклятою хворью.

Картезианец. Славное случилось с тобою превращение, ничего не скажешь. Раньше был ты конник, теперь из центавра обратился в полупресмыкающееся.

Солдат. Таковы проказы Марса.

Картезианец. Нет, таково твое безумие! И какую ж добычу принесешь ты домой жене и детям? Проказу? Конечно, эта чесотка не иное что-нибудь, а проказа особого рода. Особенность в том, что от нее трудно уберечься: очень уж многие болеют, и все больше знать. Но по этой самой причине и следовало остерегаться с удвоенною зоркостью. А теперь ты наделишь этой мерзостью тех, кто должен быть тебе дороже всего в жизни. И сам до конца дней будешь таскать повсюду гнилой и зловонный труп!

Солдат. Пожалуйста, брат, перестань! И так худо — зачем еще браниться?

Картезианец. А ведь я назвал только малую толику твоих бед, только те, что затронули тело. А душу какую ты принес с войны? какой паршой она изъедена? сколькими ранами изъязвлена?

Солдат. Душа не чище сточной канавы в Париже на улице Мобер или отхожего места общего пользования.

Картезианец. Боюсь, что богу и ангелам его она покажется куда зловоннее!

Солдат. Но уж полно ворчать. Скажи лучше, как будет с деньгами на дорогу.

Картезианец. У меня не из чего дать, узнаю, что решит приор.

Солдат. Но если он что уделит, ты держи руки наготове: ведь когда надо отсчитывать денежки, столько вдруг всяких препятствий появляется!

Картезианец. До других мне дела нет, а моим рукам ни принимай, ни давать не должно[187]. Впрочем, об этом — после завтрака, а сейчас пора к столу.

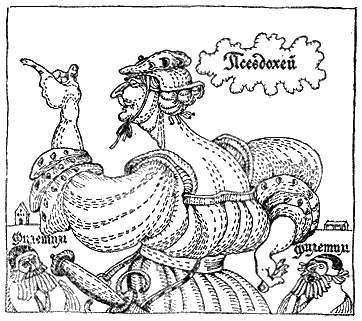

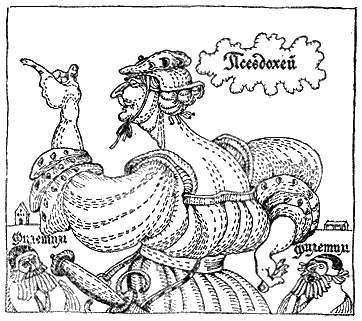

Псевдохей и Филетим [188]

Φилетим. Откуда в тебе такая бездна лжи?

Φилетим. Откуда в тебе такая бездна лжи?

Псевдохей. Оттуда ж, откуда у паука нескончаемая нить.

Φилетим. Стало быть, не от искусства, а от природы?

Псевдохей. От природы — семена, а искусство и опыт умножили запасы.

Φилетим. И ты не стыдишься?

Псевдохей. Не более, чем кукушка своей песни.

Φилетим. Но в твоих возможностях переменить песню! В конце концов, язык дан человеку на то, чтобы вещать правду.

Псевдохей. Нет, не правду, а пользу. Правду же говорить не всегда выгодно.

Филетим. Но иногда приносят выгоду и вороватые руки! А что этот порок — родич твоего, даже пословица подтверждает.

Псевдохей. И оба восходят к достойным творцам: обман — к Улиссу, столь громко воспетому Гомером, а воровство — даже к богу Меркурию, если верить поэтам[189].

Φилетим. Почему тогда люди проклинают лжецов, а воров даже на кресте распинают?

Псевдохей. Не потому, что они обманывают или крадут, а за то, что крадут или обманывают неумело: либо несогласно с природою, либо недостаточно искусно.

Филетим. А есть ли у кого из писателей «Искусство лганья»?

Псевдохей. Многое из этого искусства изложено твоими любимыми риторами.

Филетим. Риторы излагают искусство красноречия.

Псевдохей. Верно. Но говорить красно — это во многом умело лгать.

Филетим. Что значит «умело лгать»?

Псевдохей. Ты хочешь услышать определение?

Филетим. Да.

Псевдохей. Лгать так, чтобы наживаться и никогда не попадаться.

Филетим. Но что ни день — многие попадаются.

Псевдохей. Они не владеют искусством в совершенстве.

Филетим. А ты, значит, в совершенстве владеешь?

Псевдохей. Почти.

Филетим. Попробуй, сможешь ли провести меня. Псевдохей. Смог бы, почтеннейший, если б захотелось.

Филетим. Ну, скажи какую-нибудь ложь. Псевдохей. А я уж сказал. Ты не заметил? Филетим. Нет. Псевдохей. Постарайся быть внимательней. Итак, начинаю лгать.

Φилетим. Я весь внимание. Говори.

Псевдохей. Да я уж и во второй раз солгал, а ты опять не заметил.

Филетим. До сих пор я никакой лжи не слышал.

Псевдохей. Услыхал бы, если б владел искусством.

Филетим. Тогда покажи ты.

Псевдохей. Во-первых, я назвал тебя «почтеннейшим», а ты и «почтенным» называться не вправе, и уж во всяком случае — «почтеннейшим», потому что людей более достойных — бесчисленное множество.

Филетим. Да, тут ты меня провел.

Псевдохей. Может быть, вторую ложь откроешь: сам?

Филетим. Нет, едва ли.

Псевдохей. Нет у тебя к этому дарования, не то, что в других делах!

Филетим. Не спорю. Говори.

Псевдохей. Я сказал: «Итак, начинаю лгать», — разве это не блистательная ложь? Ведь я лгу беспрерывно уже столько лет и перед тем, как произнести эти слова, опять-таки солгал!

Филетим. Удивительный обман!

Псевдохей. Теперь ты предупрежден — так навостри уши, чтобы поймать лжеца.

Филетим. Навострил. Говори.

Псевдохей. Уже сказал, а ты повторил мою ложь.

Филетим. Ты меня уговоришь, что я и слеп и глух!

Псевдохей. Ежели у человека уши неподвижны, так что ни навострить их нельзя, ни опустить, — стало быть, я солгал.

Филетим. Такими обманами полна вся жизнь человеческая.

Псевдохей. Не только такими, мой милый. Это всего лишь забавы, а есть обманы, которые приносят доход.

Филетим. Выгода от обмана еще позорнее, чем прибыток от мочи[190]!

Псевдохей. Согласен. Но только для тех, кому неведомо искусство лганья.

Филетим. Что же это за искусство?

Псевдохей. Несправедливо было бы учить тебя даром. Плати — и все услышишь.

Филетим. Дурных правил не покупаю.

Псевдохей. А свое имение задаром отдашь?

Филетим. Я еще с ума не спятил.

Псевдохей. А я со своего искусства снимаю жатву более верную, чем ты со своих полей.

Филетим. Хорошо, пусть оно остается при тебе. Ты только приведи пример, чтобы мне понять, не попусту ли ты хвастаешься.

Псевдохей. Пожалуйста, вот тебе пример. Я веду многочисленные дела со многими людьми: покупаю, продаю, ручаюсь, беру взаймы, ссужаю под залог. Филетим. А потом?

Псевдохей. А потом подлавливаю тех, кому меня не изобличить.

Филетим. Кого же?

Псевдохей. Тупиц, забывчивых, безрассудных, отсутствующих, мертвых.

Филетим. Что правда, то правда: мертвый никого во лжи не уличит.

Псевдохей. Если что продаю в долг, всегда делаю пометки в счетных книгах. Филетим. И после что?

Псевдохей. Когда приходит срок платежа, требую с покупщика больше, чем он получил. Если он человек опрометчивый или беспамятный, это верная прибыль.

Филетим. А если тебя изобличают? Псевдохей. Достаю счетную книгу. Филетим. А если он докажет, что не получал того, что ты требуешь?

Псевдохей. Возражаю, сколько могу. В моем искусстве от стыда и застенчивости один вред. И наконец, последнее прибежище — какая-нибудь выдумка. Филетим. А если ты изобличен бесповоротно?

Псевдохей. Ничего страшного: слуга, дескать, ошибся или сам запамятовал. Разумно смешивать счета в беспорядке — тогда легче обманывать. К примеру, одни счета оплачены и закрыты, другие — нет, а я все вперемешку заношу на последующие листы, где вообще нет отметок об уплате. Когда подводим счета, спорим отчаянно, и по большей части верх одерживаю я, хотя бы и ценой ложной клятвы. Есть еще такой способ: рассчитываться с человеком, когда он собрался в дорогу и дела вести не готов. А я всегда готов. Оставят мне что для передачи — я схороню у себя и не отдаю. Сколько еще пройдет, пока получатель узнает, а тогда, если вовсе отпереться нельзя, я утверждаю, будто у меня все пропало или будто я все давно послал по назначению, и сваливаю вину на возчиков. Наконец, если все-таки пи могу не возвратить, возвращаю, но не полностью.

Филетим. Поистине, прекрасное искусство!

Псевдохей. Нередко, если удается, взыскиваю один долг дважды: сперва дома, после в чужом месте — я везде поспеваю. Время бежит, память слабеет, счета запутываются, кто умирает, кто уезжает далеко и надолго, и если даже, в конце концов, все обернется самых неблагоприятным образом, я покамест пользуюсь чужими деньгами. Кое-кого я улавливаю в сети притворной щедростью, и всегда на чужие средства: из собственных денег я бы и родной матери не дал ни полушки. В каждом из случаев прибыль, может быть, и невелика, зато случаев много (я ведь тебе сказал, что веду много дел сразу), вот и набирается изрядных размеров груда. Далее, у меня есть множество приемов, чтобы не попасться, а главный из них вот какой: я никогда не упускаю случая перехватить чужое письмо, распечатать; и прочесть. Если заподозрю, что оно способно мне повредить, оставляю у себя, а если и отправлю дальше, так только тогда, когда сам сочту нужным. Кроме того, своею ложью сею вражду меж людьми, которых разделяют большие расстояния.

Филетим. А от этого какая тебе польза?

Псевдохей. Двойная. Во-первых, если обещание, которое я дал от чужого имени (и от этого же имени принял вознаграждение), остается неисполненным, — а я часто, как говорится, торгую дымом, и за хорошую цену вдобавок, — я изображу все в таком виде, будто виноват другой или третий.

Филетим. А если он будет отрицать?

Псевдохей. Да ведь он далеко, допустим в Базеле, а я дал обещание в Англии[191]; оттого и получается, что стоит вспыхнуть вражде — и ни один из двух другому не поверит, если возникнут обвинения против меня.

Ну, как тебе пример моего искусства?

Филетим. Да как тебе сказать? Мы, непосвященные и привычные называть смокву смоквой, а лодку лодкой, зовем это искусство воровством.

Псевдохей. Сразу видно человека, не смыслящего в гражданском праве! Разве можно вчинять иск в краже тому, кто утаил отданное на сохранение, клятвенно отпирался от долга или совершил иной обман сходными средствами?

Филетим. Надо бы!

Псевдохей. Ну, так оцени по достоинству мудрость моего искусства. Доход от него большой, а риск невелик.

Филетим. Будь ты неладен со своими приемами, средствами и обманами! Язык не поворачивается вымолвить «будь здоров».

Псевдохей. А ты лопни с досады со своим правдолюбием. Я ж тем временем — с моими кражами и надувательством — буду жить припеваючи попечением Улисса и Меркурия!

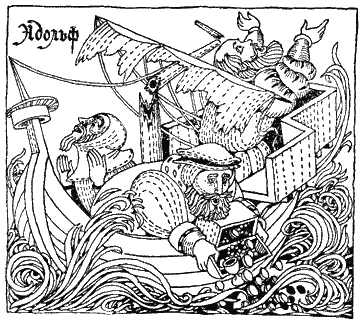

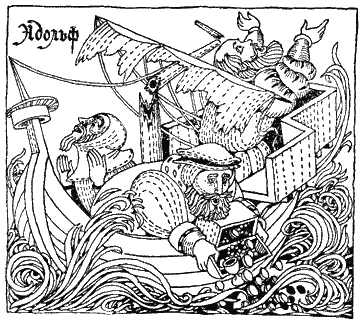

Кораблекрушение

Адольф. Все, что я успел тебе рассказать, — это пустяк, забава против того, что ты услышишь дальше.

Антоний. Я и так наслушался ужасов более чем довольно! Ты вспоминаешь, а у меня волосы дыбом встают, будто я сам в опасности.

Адольф. А мне — так даже приятны эти муки, оставшиеся позади… В ту же ночь произошло событие, которое сильно поколебало надежды хозяина на спасение.

Антоний. И что же именно?

Адольф. Ночь была не совсем черная, и на вершине мачты, в «вороньем гнезде», — так это, по-моему, у них зовется, — стоял кто-то из матросов; он озирался кругом, высматривая землю. Вдруг подле него появился огненный шар. Для моряков нет знамения печальнее, чем ежели огонь одиночный; а когда их пара — это добрый знак. В древности верили, будто это Кастор и Поллукс[192].

Антоний. Что им до моряков? Ведь один был конником, а другой кулачным бойцом.

Адольф. Так заблагорассудили поэты. Хозяин, который сидел у руля, крикнул: «Эй, товарищ (моряки друг к дружке иначе не обращаются), видишь, какой у тебя сосед?» — «Вижу, — отвечает тот, — и молю бога, чтобы он послал нам удачу». Скоро огненный клубок соскользнул по снастям вниз и подкатился к хозяину.

Антоний. Он поди обмер со страху?

Адольф. Моряки привычны к чудесам. Тут шар помедлил, потом обежал вдоль борта весь корабль, потом посреди палубы рассыпался и исчез. К полудню непогода стала крепчать. Ты когда-нибудь видел Альпы?

Антоний. Видел.

Адольф. Ну, так те горы — жалкие бугорки против морских волн. Всякий раз, как мы взбирались на гребень, казалось, можно бы луны коснуться рукою, а как съезжаем вниз — так словно бы земля разверзлась и мы несемся прямо в Тартар!

Антоний. Ох, эти безумцы, которые доверяются морю!

Адольф. Моряки пытались бороться с бурею, но безуспешно, и в конце концов хозяин, весь бледный, приблизился к нам.

Антоний. Эта бледность — предвестник большого несчастья.

Адольф. «Друзья, — сказал он, — я больше не господин своему судну. Победил ветер. Теперь возложим всю надежду на бога, и пусть каждый готовится к самому худшему».

Антоний. Поистине скифская проповедь. [193]

Адольф. «Первым делом, однако же, — продолжал он, — нужно разгрузить судно. У нужды рука тяжелая. Лучше потерять добро и спасти жизнь, чем погибнуть вместе с добром». Истина живо убеждает: мигом полетели за борт бочки и тюки с дорогими товарами.

Антоний. Почти как в пословице: бросать добро на ветер.

Адольф. Да. С тою лишь разницей, что мы бросали в море. Был среди нас один итальянец; он исполнял должность посла при короле Шотландии. Этот человек вез с собою сундук, полный серебряной посуды, перстней, сукна и шелковой одежды.

Антоний. И он отказывался вступать в сделку с морем?

Адольф. Вот именно. Он желал либо утонуть вместе со своими любимыми сокровищами, либо уцелеть вместе с ними.

Антоний. И что же хозяин судна?

Адольф. «Будь ты один, — объявил он, — так и погибай себе на здоровье вместе со своим имуществом. Но несправедливо, чтобы ради твоего сундука мы все рисковали жизнью. Не согласен — пойдешь на дно вместе с сундуком».

Антоний. Речь истинно корабельная!

Адольф. Коротко говоря, итальянец последовал общему примеру, проклиная всех богов подряд, за то что доверил свою жизнь столь варварской стихии.

Антоний. Узнаю голос итальянца!

Адольф. Немного спустя ветер, нисколько не тронутый нашими дарами, оборвал канаты и в клочья изорвал паруса.

Антоний. Ох, беда!

Адольф. Тут снова подходит к нам хозяин.

Антоний. Опять с проповедью?

Адольф. Нет, с приветствием. «Друзья, — сказал он, — время велит, чтобы каждый поручил себя богу и приготовился к смерти». Какие-то люди, недурно знакомые с мореходным делом, спросили, сколько часов, по его мнению, можем мы еще продержаться, и он отвечал, что обещать не может ничего, а уж более трех часов ни при каких условиях не обещает.

Антоний. Эта проповедь еще суровее первой.

Адольф. Закончив разговор с нами, он приказывает рубить все канаты, а мачту спилить у самого гнезда, в которое она вставлена, и вместе с реями сбросить в воду.

Антоний. Зачем?

Адольф. Затем, что с разодранными парусами или вовсе без парусов она была для судна только обузою; единственной надеждою оставался руль.

Антоний. А что тем временем люди на борту? Адольф. Жалостное открылось бы тебе зрелище. Моряки пели «Царицу небесную» и умоляли Приснодеву о помощи, называя ее Звездою над морем, Владычицею небес, Госпожою мира, Вратами спасения и многими иными льстивыми именами, которых Святое писание нигде к Богородице не прилагает.

Антоний. Но что общего у Богородицы Приснодевы с морем? Она, я думаю, никогда и на корабль-то ме всходила!

Адольф. В древности о моряках заботилась Венера: верили, будто она родилась из моря. А когда ее заботам настал конец, Девственная матерь заняла место матери, но не девы.

Антоний. Ты еще шутишь!

Адольф. Некоторые, распростершись на палубе, молились морю, лили на волны масло, ублажали стихию лестью, будто разгневанного государя. Антоний. Что же они говорили? Адольф. Что говорили? «Море милосерднейшее! море прекраснейшее! утихни! пощади!» Много подобных слов выкрикивали они глухому морю.

Антоний. Смехотворное суеверие! А остальные что? Адольф. Иные только блевали без передышки, а большинство произносили разные обеты. Был на борту один англичанин, который сулил золотые горы святой Деве Уолсингэмской[194], если выйдет на берег живым. Одни давали щедрые обещания древу Креста, что хранится в таком-то месте, другие — что в таком-то. То же самое — и Марии Деве, что правит в различных местах: многие считают обет недействительным, если не указано место.

Антоний. Смешно! Как будто святые обитают не в небесах!

Адольф. Были такие, что обещали вступить в картезианский орден. Кто-то клялся отправиться к святому Иакову, что в Компостелле, босиком, с непокрытою головой, в одной кольчуге на голом теле, да еще и питаться по дороге одним подаянием.

Антоний. Неужели никто не вспомнил о святом Христофоре?

Адольф. Христофору — тому, что стоит в Париже, в главном храме, не статуя, а настоящая гора, — кто-то громким голосом (наверное, чтобы святой не прослушал) обещал восковую свечу вышиной с эту самую статую. Когда он, напрягаясь что было сил, прокричал свое обещание во второй и в третий раз, кто-то из знакомцев, по случайности оказавшийся рядом, тронул его за локоть и промолвил: «Опомнись! Что ты делаешь? Даже если ты пустишь с торгов все имущество, тебе не расплатиться!» Тогда тот, уже много тише (на сей раз — чтобы до ушей святого не дошло): «Замолчи, дурак! Неужели ты поверил, что это я от чистого сердца? Дай только выбраться на сушу — он у меня и сального огарка не увидит!» Я слушал и не мог удержаться от смеха.

Антоний. Ах, болван! Наверно, голландец?

Адольф. Нет, зеландец.

Антоний. Удивительно, что никому не пришел на память апостол Павел, который сам плавал по морю, терпел кораблекрушение и добрался до берега невредим[195]. «Ведая беды и сам»[196], он, конечно, умеет «приходить на помощь несчастным».

Адольф. К Павлу не взывал никто.

Антоний. А молились?

Адольф. Наперебой! Один тянет «Царицу небесную», другой «Верую». А некоторые бубнили какие-то особенные молитвы, похожие на заклинания.

Антоний. Как горе постоянно обращает нас к благочестию! Покуда всё ладно, мы и не вспоминаем ни о боге, ни о ком из святых… Ну, а ты что? Тоже давал обеты?

Адольф. Нет, никому.

Антоний. Почему?

Адольф. Я не заключаю сделок со святыми. И правда, что такое эти обеты, как не соглашение на твердых условиях: «дам, если сделаешь» или «сделаю, если сделаешь»? «Дам восковую свечу, если выплыву». «Отправлюсь в Рим, если ты меня спасешь».

Антоний. Но ты просил какого-нибудь святого о защите?

Адольф. Тоже нет.

Антоний. Но отчего же?

Адольф. Небо слишком просторно. Если б я поручил себя кому из святых, скажем, святому Петру, — он, пожалуй, первый услышит, потому что стоит у ворот, — не успел бы он дойти до бога и объяснить ему, в чем моя просьба, как я бы уж и погиб.

Антоний. Ну, хорошо, что ты все-таки делал?

Адольф. Я обратился прямо к Отцу, со словами: «Отче наш, иже еси на небесех». Ни один святой не услышит скорее и не дарует охотнее.

Антоний. А нечистая совесть тебя не останавливала? Ты не боялся взывать к Отцу, которого столько раз оскорблял своими прегрешениями?

Адольф. По правде говоря, мне было очень страшно и очень совестно. Но я ободрился и воспрянул духом, сказав себе так: «Нет отца, настолько гневного, чтобы, видя, как сын тонет в бурном потоке или в озере, не схватил его за волосы и не вытащил на берег». Спокойнее всех, впрочем, вела себя какая-то женщина, кормившая ребенка грудью.

Солдат. Убивать врагов не грешно.

Картезианец. Быть может, и так, если они нападают на твое отечество. Тогда, может быть, и благочестиво — биться за детей своих и супругу, за родителей и друзей, за алтари и очаги, за спокойствие всех сограждан. Но к твоему наемничеству это никакого отношения не имеет. Если бы тебя убили на войне, я бы и гнилого ореха не дал за твою душу.

Солдат. Не дал бы?

Картезианец. Не дал, Христос мне свидетель! Что, по-твоему, тяжелее, повиноваться достойному мужу (мы зовем его приором), который кличет нас на молитву, либо послушать Святое писание или спасительные наставления, либо воспеть хвалу богу, или же быть в подчинении у какого-нибудь варвара сотника, который чуть не всякую ночь гонит тебя в долгий поход, куда заблагорассудит, который ставит тебя под ядра бомбард и запрещает трогаться с места, покуда ты жив или покуда жив неприятель?

Солдат. Ты еще не все беды перечислил. Картезианец. Если я нарушу устав моего ордена, карою мне будет внушение или какое-нибудь другое легкое наказание. Тебе же, если ты хоть в чем-нибудь провинишься против воинских уставов, тебе — болтаться на виселице или идти сквозь строй; потерять в этом случае голову на плахе — великая удача!

Солдат. С правдою спорить не могу.

Картезианец. А твой наряд свидетельствует, что не слишком-то много денег несешь ты домой.

Солдат. Денег у меня давно ни гроша, зато долгов — не счесть. Я для того и завернул к тебе, чтобы попросить на дорогу.

Картезианец. Лучше б ты завернул ко мне, когда торопился на свою преступную службу! Но откуда такая нужда?

Солдат. Откуда, спрашиваешь? Все жалование, все, что удалось набрать грабительством, святотатством или простою кражею, — все ушло на пьянство, на девок да на игру в кости.

Картезианец. Ах ты несчастный! А тем временем жена, ради которой господь приказывает оставить отца и мать, горевала дома, брошенная с малыми детьми! И тебе еще казалось, что ты наслаждаешься жизнью, — посреди таких бедствий, таких злодеяний?!

Солдат. Меня то вводило в заблуждение, что рядом со мною чинили зло бесчисленное множество других. Я уже сам не понимал, что творю.

Картезианец. Боюсь, что жена тебя не узнает.

Солдат. Как так?

Картезианец. Лицо у тебя совсем другое. Из-за рубцов. Вот, на лбу, — что за рытвина? Можно подумать, будто у тебя рог вырезали.

Солдат. Знал бы ты, как было дело, ты бы меня еще поздравил с этим рубцом.

Картезианец. Почему?

Солдат. Потому что я был на волосок от смерти.

Картезианец. Что ж такого стряслось?

Солдат. Кто-то натягивал арбалет, а стальной лук лопнул, и осколок угодил мне в лоб.

Картезианец. И на щеке у тебя шрам чуть не в целую пядь.

Солдат. Эту рану я получил в схватке.

Картезианец. На поле сражения?

Солдат. Нет, за костями повздорили.

Картезианец. А на подбородке что за украшения?

Солдат. Это так, ничего.

Картезианец. Не испанскою ли чесоткою ты заразился? [186]

Солдат. Да, брат, угадал. Уж в третий раз болею, чуть не помер.

Картезианец. А эта напасть откуда — что ходишь согнувшись, будто старик девяностолетний, или какой-нибудь жнец, или будто тебе дубиною поясницу переломили?

Солдат. Так жилы свело проклятою хворью.

Картезианец. Славное случилось с тобою превращение, ничего не скажешь. Раньше был ты конник, теперь из центавра обратился в полупресмыкающееся.

Солдат. Таковы проказы Марса.

Картезианец. Нет, таково твое безумие! И какую ж добычу принесешь ты домой жене и детям? Проказу? Конечно, эта чесотка не иное что-нибудь, а проказа особого рода. Особенность в том, что от нее трудно уберечься: очень уж многие болеют, и все больше знать. Но по этой самой причине и следовало остерегаться с удвоенною зоркостью. А теперь ты наделишь этой мерзостью тех, кто должен быть тебе дороже всего в жизни. И сам до конца дней будешь таскать повсюду гнилой и зловонный труп!

Солдат. Пожалуйста, брат, перестань! И так худо — зачем еще браниться?

Картезианец. А ведь я назвал только малую толику твоих бед, только те, что затронули тело. А душу какую ты принес с войны? какой паршой она изъедена? сколькими ранами изъязвлена?

Солдат. Душа не чище сточной канавы в Париже на улице Мобер или отхожего места общего пользования.

Картезианец. Боюсь, что богу и ангелам его она покажется куда зловоннее!

Солдат. Но уж полно ворчать. Скажи лучше, как будет с деньгами на дорогу.

Картезианец. У меня не из чего дать, узнаю, что решит приор.

Солдат. Но если он что уделит, ты держи руки наготове: ведь когда надо отсчитывать денежки, столько вдруг всяких препятствий появляется!

Картезианец. До других мне дела нет, а моим рукам ни принимай, ни давать не должно[187]. Впрочем, об этом — после завтрака, а сейчас пора к столу.

Псевдохей и Филетим [188]

Псевдохей. Оттуда ж, откуда у паука нескончаемая нить.

Φилетим. Стало быть, не от искусства, а от природы?

Псевдохей. От природы — семена, а искусство и опыт умножили запасы.

Φилетим. И ты не стыдишься?

Псевдохей. Не более, чем кукушка своей песни.

Φилетим. Но в твоих возможностях переменить песню! В конце концов, язык дан человеку на то, чтобы вещать правду.

Псевдохей. Нет, не правду, а пользу. Правду же говорить не всегда выгодно.

Филетим. Но иногда приносят выгоду и вороватые руки! А что этот порок — родич твоего, даже пословица подтверждает.

Псевдохей. И оба восходят к достойным творцам: обман — к Улиссу, столь громко воспетому Гомером, а воровство — даже к богу Меркурию, если верить поэтам[189].

Φилетим. Почему тогда люди проклинают лжецов, а воров даже на кресте распинают?

Псевдохей. Не потому, что они обманывают или крадут, а за то, что крадут или обманывают неумело: либо несогласно с природою, либо недостаточно искусно.

Филетим. А есть ли у кого из писателей «Искусство лганья»?

Псевдохей. Многое из этого искусства изложено твоими любимыми риторами.

Филетим. Риторы излагают искусство красноречия.

Псевдохей. Верно. Но говорить красно — это во многом умело лгать.

Филетим. Что значит «умело лгать»?

Псевдохей. Ты хочешь услышать определение?

Филетим. Да.

Псевдохей. Лгать так, чтобы наживаться и никогда не попадаться.

Филетим. Но что ни день — многие попадаются.

Псевдохей. Они не владеют искусством в совершенстве.

Филетим. А ты, значит, в совершенстве владеешь?

Псевдохей. Почти.

Филетим. Попробуй, сможешь ли провести меня. Псевдохей. Смог бы, почтеннейший, если б захотелось.

Филетим. Ну, скажи какую-нибудь ложь. Псевдохей. А я уж сказал. Ты не заметил? Филетим. Нет. Псевдохей. Постарайся быть внимательней. Итак, начинаю лгать.

Φилетим. Я весь внимание. Говори.

Псевдохей. Да я уж и во второй раз солгал, а ты опять не заметил.

Филетим. До сих пор я никакой лжи не слышал.

Псевдохей. Услыхал бы, если б владел искусством.

Филетим. Тогда покажи ты.

Псевдохей. Во-первых, я назвал тебя «почтеннейшим», а ты и «почтенным» называться не вправе, и уж во всяком случае — «почтеннейшим», потому что людей более достойных — бесчисленное множество.

Филетим. Да, тут ты меня провел.

Псевдохей. Может быть, вторую ложь откроешь: сам?

Филетим. Нет, едва ли.

Псевдохей. Нет у тебя к этому дарования, не то, что в других делах!

Филетим. Не спорю. Говори.

Псевдохей. Я сказал: «Итак, начинаю лгать», — разве это не блистательная ложь? Ведь я лгу беспрерывно уже столько лет и перед тем, как произнести эти слова, опять-таки солгал!

Филетим. Удивительный обман!

Псевдохей. Теперь ты предупрежден — так навостри уши, чтобы поймать лжеца.

Филетим. Навострил. Говори.

Псевдохей. Уже сказал, а ты повторил мою ложь.

Филетим. Ты меня уговоришь, что я и слеп и глух!

Псевдохей. Ежели у человека уши неподвижны, так что ни навострить их нельзя, ни опустить, — стало быть, я солгал.

Филетим. Такими обманами полна вся жизнь человеческая.

Псевдохей. Не только такими, мой милый. Это всего лишь забавы, а есть обманы, которые приносят доход.

Филетим. Выгода от обмана еще позорнее, чем прибыток от мочи[190]!

Псевдохей. Согласен. Но только для тех, кому неведомо искусство лганья.

Филетим. Что же это за искусство?

Псевдохей. Несправедливо было бы учить тебя даром. Плати — и все услышишь.

Филетим. Дурных правил не покупаю.

Псевдохей. А свое имение задаром отдашь?

Филетим. Я еще с ума не спятил.

Псевдохей. А я со своего искусства снимаю жатву более верную, чем ты со своих полей.

Филетим. Хорошо, пусть оно остается при тебе. Ты только приведи пример, чтобы мне понять, не попусту ли ты хвастаешься.

Псевдохей. Пожалуйста, вот тебе пример. Я веду многочисленные дела со многими людьми: покупаю, продаю, ручаюсь, беру взаймы, ссужаю под залог. Филетим. А потом?

Псевдохей. А потом подлавливаю тех, кому меня не изобличить.

Филетим. Кого же?

Псевдохей. Тупиц, забывчивых, безрассудных, отсутствующих, мертвых.

Филетим. Что правда, то правда: мертвый никого во лжи не уличит.

Псевдохей. Если что продаю в долг, всегда делаю пометки в счетных книгах. Филетим. И после что?

Псевдохей. Когда приходит срок платежа, требую с покупщика больше, чем он получил. Если он человек опрометчивый или беспамятный, это верная прибыль.

Филетим. А если тебя изобличают? Псевдохей. Достаю счетную книгу. Филетим. А если он докажет, что не получал того, что ты требуешь?

Псевдохей. Возражаю, сколько могу. В моем искусстве от стыда и застенчивости один вред. И наконец, последнее прибежище — какая-нибудь выдумка. Филетим. А если ты изобличен бесповоротно?

Псевдохей. Ничего страшного: слуга, дескать, ошибся или сам запамятовал. Разумно смешивать счета в беспорядке — тогда легче обманывать. К примеру, одни счета оплачены и закрыты, другие — нет, а я все вперемешку заношу на последующие листы, где вообще нет отметок об уплате. Когда подводим счета, спорим отчаянно, и по большей части верх одерживаю я, хотя бы и ценой ложной клятвы. Есть еще такой способ: рассчитываться с человеком, когда он собрался в дорогу и дела вести не готов. А я всегда готов. Оставят мне что для передачи — я схороню у себя и не отдаю. Сколько еще пройдет, пока получатель узнает, а тогда, если вовсе отпереться нельзя, я утверждаю, будто у меня все пропало или будто я все давно послал по назначению, и сваливаю вину на возчиков. Наконец, если все-таки пи могу не возвратить, возвращаю, но не полностью.

Филетим. Поистине, прекрасное искусство!

Псевдохей. Нередко, если удается, взыскиваю один долг дважды: сперва дома, после в чужом месте — я везде поспеваю. Время бежит, память слабеет, счета запутываются, кто умирает, кто уезжает далеко и надолго, и если даже, в конце концов, все обернется самых неблагоприятным образом, я покамест пользуюсь чужими деньгами. Кое-кого я улавливаю в сети притворной щедростью, и всегда на чужие средства: из собственных денег я бы и родной матери не дал ни полушки. В каждом из случаев прибыль, может быть, и невелика, зато случаев много (я ведь тебе сказал, что веду много дел сразу), вот и набирается изрядных размеров груда. Далее, у меня есть множество приемов, чтобы не попасться, а главный из них вот какой: я никогда не упускаю случая перехватить чужое письмо, распечатать; и прочесть. Если заподозрю, что оно способно мне повредить, оставляю у себя, а если и отправлю дальше, так только тогда, когда сам сочту нужным. Кроме того, своею ложью сею вражду меж людьми, которых разделяют большие расстояния.

Филетим. А от этого какая тебе польза?

Псевдохей. Двойная. Во-первых, если обещание, которое я дал от чужого имени (и от этого же имени принял вознаграждение), остается неисполненным, — а я часто, как говорится, торгую дымом, и за хорошую цену вдобавок, — я изображу все в таком виде, будто виноват другой или третий.

Филетим. А если он будет отрицать?

Псевдохей. Да ведь он далеко, допустим в Базеле, а я дал обещание в Англии[191]; оттого и получается, что стоит вспыхнуть вражде — и ни один из двух другому не поверит, если возникнут обвинения против меня.

Ну, как тебе пример моего искусства?

Филетим. Да как тебе сказать? Мы, непосвященные и привычные называть смокву смоквой, а лодку лодкой, зовем это искусство воровством.

Псевдохей. Сразу видно человека, не смыслящего в гражданском праве! Разве можно вчинять иск в краже тому, кто утаил отданное на сохранение, клятвенно отпирался от долга или совершил иной обман сходными средствами?

Филетим. Надо бы!

Псевдохей. Ну, так оцени по достоинству мудрость моего искусства. Доход от него большой, а риск невелик.

Филетим. Будь ты неладен со своими приемами, средствами и обманами! Язык не поворачивается вымолвить «будь здоров».

Псевдохей. А ты лопни с досады со своим правдолюбием. Я ж тем временем — с моими кражами и надувательством — буду жить припеваючи попечением Улисса и Меркурия!

Кораблекрушение

Антоний. Адольф

Антоний. Какой ужас! Это и значит «плавать по морю»? Не дай боже, чтобы мне когда-нибудь пришла на ум такая затея!Адольф. Все, что я успел тебе рассказать, — это пустяк, забава против того, что ты услышишь дальше.

Антоний. Я и так наслушался ужасов более чем довольно! Ты вспоминаешь, а у меня волосы дыбом встают, будто я сам в опасности.

Адольф. А мне — так даже приятны эти муки, оставшиеся позади… В ту же ночь произошло событие, которое сильно поколебало надежды хозяина на спасение.

Антоний. И что же именно?

Адольф. Ночь была не совсем черная, и на вершине мачты, в «вороньем гнезде», — так это, по-моему, у них зовется, — стоял кто-то из матросов; он озирался кругом, высматривая землю. Вдруг подле него появился огненный шар. Для моряков нет знамения печальнее, чем ежели огонь одиночный; а когда их пара — это добрый знак. В древности верили, будто это Кастор и Поллукс[192].

Антоний. Что им до моряков? Ведь один был конником, а другой кулачным бойцом.

Адольф. Так заблагорассудили поэты. Хозяин, который сидел у руля, крикнул: «Эй, товарищ (моряки друг к дружке иначе не обращаются), видишь, какой у тебя сосед?» — «Вижу, — отвечает тот, — и молю бога, чтобы он послал нам удачу». Скоро огненный клубок соскользнул по снастям вниз и подкатился к хозяину.

Антоний. Он поди обмер со страху?

Адольф. Моряки привычны к чудесам. Тут шар помедлил, потом обежал вдоль борта весь корабль, потом посреди палубы рассыпался и исчез. К полудню непогода стала крепчать. Ты когда-нибудь видел Альпы?

Антоний. Видел.

Адольф. Ну, так те горы — жалкие бугорки против морских волн. Всякий раз, как мы взбирались на гребень, казалось, можно бы луны коснуться рукою, а как съезжаем вниз — так словно бы земля разверзлась и мы несемся прямо в Тартар!

Антоний. Ох, эти безумцы, которые доверяются морю!

Адольф. Моряки пытались бороться с бурею, но безуспешно, и в конце концов хозяин, весь бледный, приблизился к нам.

Антоний. Эта бледность — предвестник большого несчастья.

Адольф. «Друзья, — сказал он, — я больше не господин своему судну. Победил ветер. Теперь возложим всю надежду на бога, и пусть каждый готовится к самому худшему».

Антоний. Поистине скифская проповедь. [193]

Адольф. «Первым делом, однако же, — продолжал он, — нужно разгрузить судно. У нужды рука тяжелая. Лучше потерять добро и спасти жизнь, чем погибнуть вместе с добром». Истина живо убеждает: мигом полетели за борт бочки и тюки с дорогими товарами.

Антоний. Почти как в пословице: бросать добро на ветер.

Адольф. Да. С тою лишь разницей, что мы бросали в море. Был среди нас один итальянец; он исполнял должность посла при короле Шотландии. Этот человек вез с собою сундук, полный серебряной посуды, перстней, сукна и шелковой одежды.

Антоний. И он отказывался вступать в сделку с морем?

Адольф. Вот именно. Он желал либо утонуть вместе со своими любимыми сокровищами, либо уцелеть вместе с ними.

Антоний. И что же хозяин судна?

Адольф. «Будь ты один, — объявил он, — так и погибай себе на здоровье вместе со своим имуществом. Но несправедливо, чтобы ради твоего сундука мы все рисковали жизнью. Не согласен — пойдешь на дно вместе с сундуком».

Антоний. Речь истинно корабельная!

Адольф. Коротко говоря, итальянец последовал общему примеру, проклиная всех богов подряд, за то что доверил свою жизнь столь варварской стихии.

Антоний. Узнаю голос итальянца!

Адольф. Немного спустя ветер, нисколько не тронутый нашими дарами, оборвал канаты и в клочья изорвал паруса.

Антоний. Ох, беда!

Адольф. Тут снова подходит к нам хозяин.

Антоний. Опять с проповедью?

Адольф. Нет, с приветствием. «Друзья, — сказал он, — время велит, чтобы каждый поручил себя богу и приготовился к смерти». Какие-то люди, недурно знакомые с мореходным делом, спросили, сколько часов, по его мнению, можем мы еще продержаться, и он отвечал, что обещать не может ничего, а уж более трех часов ни при каких условиях не обещает.

Антоний. Эта проповедь еще суровее первой.

Адольф. Закончив разговор с нами, он приказывает рубить все канаты, а мачту спилить у самого гнезда, в которое она вставлена, и вместе с реями сбросить в воду.

Антоний. Зачем?

Адольф. Затем, что с разодранными парусами или вовсе без парусов она была для судна только обузою; единственной надеждою оставался руль.

Антоний. А что тем временем люди на борту? Адольф. Жалостное открылось бы тебе зрелище. Моряки пели «Царицу небесную» и умоляли Приснодеву о помощи, называя ее Звездою над морем, Владычицею небес, Госпожою мира, Вратами спасения и многими иными льстивыми именами, которых Святое писание нигде к Богородице не прилагает.

Антоний. Но что общего у Богородицы Приснодевы с морем? Она, я думаю, никогда и на корабль-то ме всходила!

Адольф. В древности о моряках заботилась Венера: верили, будто она родилась из моря. А когда ее заботам настал конец, Девственная матерь заняла место матери, но не девы.

Антоний. Ты еще шутишь!

Адольф. Некоторые, распростершись на палубе, молились морю, лили на волны масло, ублажали стихию лестью, будто разгневанного государя. Антоний. Что же они говорили? Адольф. Что говорили? «Море милосерднейшее! море прекраснейшее! утихни! пощади!» Много подобных слов выкрикивали они глухому морю.

Антоний. Смехотворное суеверие! А остальные что? Адольф. Иные только блевали без передышки, а большинство произносили разные обеты. Был на борту один англичанин, который сулил золотые горы святой Деве Уолсингэмской[194], если выйдет на берег живым. Одни давали щедрые обещания древу Креста, что хранится в таком-то месте, другие — что в таком-то. То же самое — и Марии Деве, что правит в различных местах: многие считают обет недействительным, если не указано место.

Антоний. Смешно! Как будто святые обитают не в небесах!

Адольф. Были такие, что обещали вступить в картезианский орден. Кто-то клялся отправиться к святому Иакову, что в Компостелле, босиком, с непокрытою головой, в одной кольчуге на голом теле, да еще и питаться по дороге одним подаянием.

Антоний. Неужели никто не вспомнил о святом Христофоре?

Адольф. Христофору — тому, что стоит в Париже, в главном храме, не статуя, а настоящая гора, — кто-то громким голосом (наверное, чтобы святой не прослушал) обещал восковую свечу вышиной с эту самую статую. Когда он, напрягаясь что было сил, прокричал свое обещание во второй и в третий раз, кто-то из знакомцев, по случайности оказавшийся рядом, тронул его за локоть и промолвил: «Опомнись! Что ты делаешь? Даже если ты пустишь с торгов все имущество, тебе не расплатиться!» Тогда тот, уже много тише (на сей раз — чтобы до ушей святого не дошло): «Замолчи, дурак! Неужели ты поверил, что это я от чистого сердца? Дай только выбраться на сушу — он у меня и сального огарка не увидит!» Я слушал и не мог удержаться от смеха.

Антоний. Ах, болван! Наверно, голландец?

Адольф. Нет, зеландец.

Антоний. Удивительно, что никому не пришел на память апостол Павел, который сам плавал по морю, терпел кораблекрушение и добрался до берега невредим[195]. «Ведая беды и сам»[196], он, конечно, умеет «приходить на помощь несчастным».

Адольф. К Павлу не взывал никто.

Антоний. А молились?

Адольф. Наперебой! Один тянет «Царицу небесную», другой «Верую». А некоторые бубнили какие-то особенные молитвы, похожие на заклинания.

Антоний. Как горе постоянно обращает нас к благочестию! Покуда всё ладно, мы и не вспоминаем ни о боге, ни о ком из святых… Ну, а ты что? Тоже давал обеты?

Адольф. Нет, никому.

Антоний. Почему?

Адольф. Я не заключаю сделок со святыми. И правда, что такое эти обеты, как не соглашение на твердых условиях: «дам, если сделаешь» или «сделаю, если сделаешь»? «Дам восковую свечу, если выплыву». «Отправлюсь в Рим, если ты меня спасешь».

Антоний. Но ты просил какого-нибудь святого о защите?

Адольф. Тоже нет.

Антоний. Но отчего же?

Адольф. Небо слишком просторно. Если б я поручил себя кому из святых, скажем, святому Петру, — он, пожалуй, первый услышит, потому что стоит у ворот, — не успел бы он дойти до бога и объяснить ему, в чем моя просьба, как я бы уж и погиб.

Антоний. Ну, хорошо, что ты все-таки делал?

Адольф. Я обратился прямо к Отцу, со словами: «Отче наш, иже еси на небесех». Ни один святой не услышит скорее и не дарует охотнее.

Антоний. А нечистая совесть тебя не останавливала? Ты не боялся взывать к Отцу, которого столько раз оскорблял своими прегрешениями?

Адольф. По правде говоря, мне было очень страшно и очень совестно. Но я ободрился и воспрянул духом, сказав себе так: «Нет отца, настолько гневного, чтобы, видя, как сын тонет в бурном потоке или в озере, не схватил его за волосы и не вытащил на берег». Спокойнее всех, впрочем, вела себя какая-то женщина, кормившая ребенка грудью.