Страница:

Филодокс. Но это означает смерть, а не жизнь!

Симбул. Теперь я понял, чего ты домогаешься. Тебе хотелось бы нежиться на солнцепеке, не отбрасывая тени.

Филодокс. Ну, это-то невозможно.

Симбул. Но ничуть не более возможно достигнуть славы, не омраченной ни малейшею завистью. За достойными поступками сама собою следует слава, славу сопровождает зависть.

Филодокс. И все-таки можно стяжать славу без зависти, как внушает нам старик из комедии[658]:

Филодокс. К молодым почти все благосклонны, и в юные годы не стоит большого труда стяжать такую славу. Но я бы хотел громкого имени, которое прозвучало бы по всему миру, с годами становилось все известнее и, наконец, за могилою просияло бы еще ярче.

Симбул. Я одобряю твою благородную решимость, Филодокс. Но если ты желаешь славы, приобретенной доблестью, то высшая доблесть — в том, чтобы пренебречь славою, высшая похвала — в том, чтобы не искать похвал, которые сами гонятся за убегающим от них. Берегись: чем настоятельнее преследуешь ты эту цель, тем более рискуешь обмануться.

Филодокс. Я не απαθής[660] стоик: человеческие страсти мне не чужды.

Симбул. Если ты признаёшь себя человеком и не отказываешься от человеческого жребия, почему же тогда охотишься за тем, что недоступно и богу? Ты ведь знаешь изречение Феокрита, столько же верное, сколько изящное и тонкое, что Юпитер ни ясным небом, ни пасмурным всем угодить не способен.

Филодокс. Возможно, что без дыма огня не бывает, но бывают ακαπνα[661]. Если слава, вообще не омраченная облачком недоброжелательства, недостижима, мне думается, существуют все-таки средства, чтобы зависти примешивалось как можно меньше.

Симбул. Значит, ты хочешь услышать об этих средствах?

Филодокс. Очень хочу.

Симбул. Выказывай доблесть умеренно — менее будешь обременен завистью.

Филодокс. Но слава, если она не замечательна, — это не слава.

Симбул. Вот тебе самый надежный путь: соверши что-либо прекрасное и умри — и будешь прославлен без зависти вместе с Кодрами, Менекеями, Ифигениями, Курциями и Дециями. [662]

Симбул. Хорошо, дольше томить тебя не стану. Вернейший путь к славе — это заслуги как перед частными лицами, так и перед государством. Тут потребны две вещи: готовность помочь и щедрость. Щедрость, однако, следует сдерживать так, чтобы, давая одним, не приходилось отнимать у других. Подобная широта вызывает больше досады у достойных людей, чем одобрения у недостойных. И затем, похвала от недостойных — это скорее позор, нежели слава. К тому же, источник щедрости истощается непомерными раздачами, тогда как доброта, состоящая в одолжениях и услугах, дна не имеет. Наоборот, чем больше черпаешь, тем обильнее бьет ключ.

Далее, есть многое, что и зависть смягчает, и умножает славу, да только никто не в силах доставить себе #ти преимущества сам — они достаются нам без трудов и безвозмездно, по милости божества.

Филодокс. Стало быть, здесь любой совет бесполезен?

Симбул. Боюсь, что так. Впрочем, люди проницательные обнаруживают в мальчиках и подростках особые приметы, по которым можно судить, к каким занятиям, к какому образу жизни, для какой деятельности они пригодны. На то же указывает и некое тайное чувство: к одним вещам мы испытываем отвращение безо всякой видимой причины, к другим стремимся с удивительною настойчивостью. Кто отлично ведет военные действия, кто искусен в государственных делах, кто словно бы рожден для ученых занятий. Впрочем, и тут, в каждом из случаев, поразительное разнообразие — такое же, каково различие в действиях. Одного природа создала для начальствования, другому велела быть храбрым воином; а тот, кто ей милее всех, получил особый дар — он, по слову Гомера, и добрый копейщик, и предводитель отличный. То же и «а гражданском поприще: один силен в совете, другой в судах, третий в посольствах. О различиях в ученых занятиях стоит ли и говорить?… Есть люди, которые так рвутся в монастырь-да еще не в любой, а именно в тот или в этот, — что им и жизнь не в жизнь, если они не достигнут своего. А есть и такие, что испытывают неописуемое отвращение к монашеству и согласны скорее умереть, чем надеть рясу; и это не из ненависти и не по здравому убеждению, но из какого-то прирожденного тайного чувства.

Филодокс. Да, такое чувство свойственно очень многим; я встречал его не раз и часто дивился.

Симбул. Так вот, эти блага, которые щедрость природы дарит нам безвозмездно, вызовут гораздо меньше зависти, если ими не чваниться и не похваляться. И красота, и знатность, и богатство, и красноречие приятнее в тех, кто как бы и не знает за собою никакого отличия. Обходительность и скромность нисколько не уменьшают этих выгод, они придают привлекательности и гонят прочь зависть. Обходительность и любезность надо сохранять во всех обстоятельствах жизни. Но, разумеется, — не против воли Минервы: попусту, мне думается, покушался бы Ксенократ[664] на то, в чем имели успех Сократ и Диоген, попусту помышлял бы Катон Цензорий[665] о том, что сделало Лелия всеобщим любимцем. А впрочем, Демея у Теренция[666] меняется внезапно и тем достаточно ясно показывает, как это важно, — если ищешь благосклонности, — покоряться влечениям и пристрастиям всех подряд.

Но и сбиться с пути нетрудно, и тогда мы всякий раз от истинной славы опускаемся до мимолетного человеческого одобрения. Лишь та слава вечна, что исходит от добрых корней, опираясь на твердое суждение разума. Страсть лее налетает порывами; порыв иссякнул — и ι ты начинаем ненавидеть то, от чего прежде были в восторге. И рукоплескания обращаются в свист, похвалы — в брань.

Невозможно изменить природные задатки совершенно, но исправить их отчасти — возможно.

Филодокс. Жду, что скажешь дальше.

Симбул. Кто от природы уступчив, тому надо остерегаться, как бы, угождая всем и каждому, не забыть о благопристойности, как бы, приноравливаясь к любому и подражая полипу, не потерять самого себя.

Филодокс. Таких людей я знаю очень много — постыдно легкомысленных и совершенно ненадежных.

Симбул. А кто особенно суров, пусть изображают любезность так, чтобы это не казалось притворством, и не дают то и дело воли своему нраву; иначе вместо похвалы они навлекут на себя двойной позор — за то, что временами непереносимо строги, и за то, что непостоянны. Такая сила заключена в постоянстве, что человека, испорченного от природы, легче бывает переносить по одному тому, что он всегда верен себе. А обман, стоит лишь нам его почуять, рождает ненависть даже при добрых побуждениях. Далее, притворство не может скрываться вечно, когда-нибудь оно непременно обнаружится, и тут всё пышное облако славы рассеется в один миг, да еще и притчею во языцех сделается.

Филодокс. Стало быть, насколько я вижу, ты советуешь возможно менее отступать как от собственной природы, так и от благопристойности.

Симбул. Вот именно. Вдобавок помни, что всякая внезапная известность подвержена зависти. Отсюда обидное слово νεόπλουτων[667] у греков, у римлян — прозвище «новый человек», у тех и других — выражения «сыны земли» и «с неба свалившиеся». А добрая молва, которая зарождается и растет постепенно, и зависти почти неподвластна, и наиболее прочна; как замечает об этом Гораций[668], самый острый и тонкий среди поэтов:

Филодокс. Но человеческая жизнь коротка.

Симбул. Значит, с добрыми делами надо торопиться, а не со славою, которая сама явится следом. Ведь я полагаю, ты не о том спрашиваешь, как продлить свой век. Долголетие — милость Парок[669], которые выпрядают нить и обрезают ее, когда сами надумают.

Филодокс. Если бы ты и в этом мне помог!…

Симбул. Никогда, Филодокс, не бывают боги настолько благосклонны, чтобы одному даровать все разом: что отнимут с годами, то возместят блеском имени. Лишь к очень немногим снисходительны и милостивы они настолько, что позволяют как бы пережить самих себя и насладиться грядущим еще при жизни. Но они редки, эти любимцы Юпитера. Быть может, отпрыскам богов и выпадало на долю такое блаженство, однако же к нашему разговору оно отношения не имеет.

Филодокс. Я часто дивлюсь про себя злорадству то ли судьбы, то ли природы, которая не дает смертным Ни единой радости без примеси огорчения.

Симбул. Что же нам остается, друг, как не переносить со спокойствием человеческую участь, коль скоро мы рождены людьми?… И еще одно важное средство для смягчения зависти: надо основательно и не щадя усилий изучить нравы целых народов и отдельных людей, по примеру укротителей диких животных. Главная их задача — узнать, что возбуждает и что утоляет гнев каждого животного в отдельности. Я говорю теперь не только о различии между пернатыми и четвероногими, между змеею и рыбою, или же о различии между орлом и коршуном, между слоном и конем, между дельфином и тюленем, между гадюкой и аспидом, но о бесчисленных особенностях, существующих в этом отношении внутри каждого рода живых существ.

Филодокс. Я жду, к чему ты клонишь.

Симбул. Все собаки включены в один вид, но нет конца формам, на которые этот вид членится; можно подумать, будто не вид их объединяет, но род, — до чего разнообразны нравы и природные свойства собак в пределах одного вида!

Филодокс. Бесконечное разнообразие!

Симбул. То, что сказано о собаках, можешь отнести ко всякому живому существу; но нигде не проявляется это несходство более заметно, чем у лошадей.

Филодокс. Не спорю. Но что из того?

Симбул. Все черты несходства, какие находим у животных, — между видами и внутри видов, — все они встречаются в человеке. Здесь ты найдешь и всевозможных волков, и собак в несказанном разнообразии, и слонов, и верблюдов, и ослов, и львов, и овец, и гадюк, и обезьян, и драконов, и орлов, и коршунов, и ласточек, и чего-чего только не найдешь!

Филодокс. Ну, и что?

Симбул. Нет, однако ж, животного настолько дикого, чтобы, при искусном обращении, не доставляло какой-либо пользы или, по крайней мере, не перестало причинять вред.

Филодокс. Все еще не различаю, к чему ты клонишь.

Симбул. Существует заметное различие между испанцем, итальянцем, германцем, французом, англичанином?

Филодокс. Конечно.

Симбул. Вдобавок и в каждом племени у любого человека — свой, особый нрав.

Филодокс. Согласен.

Симбул. Если ты точно подметишь все эти особенности и во всех случаях станешь действовать сообразно с характером человека, ты очень легко достигнешь цели: повсюду у тебя будут только друзья или, во всяком случае, врагов не будет нигде.

Филодокс. Ты велишь мне сделаться полипом — где же тут честь и благопристойность?

Симбул. Иные общественные правила требуют покорности, однако ж чести это не унижает нисколько. Например, у итальянцев мужчины приветствуют друг друга поцелуем, но попробуй сделать то же в Германии — на тебя посмотрят как на глупца: вместо поцелуя немцы обмениваются рукопожатием. Далее: в Англии мужчина целует женщину при встрече даже в церкви — в Италии это сочли бы за гнусное бесстыдство. Или еще: в Англии предложить свой бокал вновь пришедшему гостю — знак вежливости, во Франции — оскорбление. В этих и подобных этим делах можно угождать всем, не нарушая благопристойности.

Филодокс. Но знать обычаи всех народов и характер каждого человека — невероятно трудно!

Симбул. Но если ты ищешь редкостной славы, Филодокс, да еще желаешь приобрести ее доблестью, необходимо и доблесть выказать незаурядную. Тебе известно, что доблесть окружена трудностями — как еще до славного перипатетика[670] учил Гесиод. Если хочешь меда, не бойся пчелиного жала.

Филодокс. Это я знаю и помню. Но сейчас мы ищем способа смягчить зависть.

Симбул. На войне старайся быть начальником, а не солдатом, и воевать старайся с заклятыми врагами, а не с согражданами или с союзниками. На государственном поприще лови, в первую очередь, те должности, которые доставляют любовь народа. Например, лучше быть защитником, чем обвинителем, лучше награждать, чем наказывать. Если же случится принять должность, тягостную по самой своей сути, — а иной раз это неизбежно, — и тут смягчай суровость снисходительностью. Филодокс. Каким образом?

Симбул. Положим, ты судья или посредник; одна из сторон должна проиграть; но ты веди дело с таким благожелательством, чтобы — если только это возможно — даже проигравший был тебе благодарен.

Филодокс. Не понимаю.

Симбул. Например, вчиняется иск о краже или святотатстве; измени, если можешь, исковую жалобу так, чтобы получился иск о восстановлении в праве на собственность. Ты поможешь ответчику, немало не ущемляя интересов истца. Далее, судебное разбирательство направляй так, чтобы — без ущерба для истца! — произвести благоприятное впечатление на ответчика. И наконец, осужденному чуть смягчи наказание. При этом — никакого угрюмства в лице, никаких резких слов, никакой придирчивости! Благодеяние от угрюмца нередко вызывает меньшую признательность, чем любезный отказ. Иногда следует обратиться к другу с предостережением, но если никакой надежды на успех нет, лучше промолчать. Если дело важное и надежда есть, многое зависит от того, каким будет твое увещание. Ведь так часто случается, что превратно понятый или несвоевременный совет лишь обостряет недуг и друга превращает во врага!

Еще нужнее это умение, когда говоришь с государем. Иногда бывает необходимо воспротивиться его желанию. Если это сделать учтиво и умело, тогда, спустя немного, возражавшие будут в большей милости, чем те, кто поддакивал. Ведь страсть мимолетна и скоро проходит; лишь решения разума сохраняют свою привлекательность навсегда.

Всего больше ненависти и зависти порождает несдержанность языка. Сколько злобы всколыхнет иногда одно, случайно вырвавшееся словечко! Сколь многим стоило жизни неуместное суждение или шутка! Итак — хвали, но только достойных, и на похвалы будь скуп; но еще скупее будь на порицания, если только вообще следует порицать кого бы то ни было. Избегай многословия: чрезвычайно трудно сказать и много и кстати одновременно.

Филодокс. Со всем этим я согласен. Но мне главнейшим путем к славе представляется писание книг.

Симбул. Верно, да только писак развелось несметное множество. Но если ты выберешь этот путь, старайся писать чем точнее, а не чем больше. Прежде всего предмет выбери не избитый, — чтобы не делить его со многими другими, — и никому не внушающий злобы. С ним соотнеси все примечательное, что собрано за многие годы чтения. Излагая предмет, представь его в таком виде, чтобы приятное сочеталось с полезным.

Филодокс. Очень умно, Симбул, и я буду удовлетворен вполне, если прибавишь еще только одно: каким образом устроить, чтобы слава пришла поскорее? Я знаю многих, которые прославились лишь перед самой кончиной, а иные — так и вовсе за могилою, как говорится.

Симбул. Здесь не могу присоветовать тебе ничего синего, чем советовал флейтист флейтисту[671]. Постарайся понравиться тем, кто уже победил зависть славою; пойди в дружбу с теми, чей добрый отзыв легко доставит тебе благосклонность народа.

Филодокс. А если вдруг вспыхнет зависть, какое укажешь мне лекарство?

Симбул. Поступай так же, как смоловары: едва лишь сверкнет пламя, они льют воду. Это должно повторять и часто и неукоснительно — иначе разбушуется пожар.

Филодокс. Что за загадка такая? Симбул. Зарождающуюся зависть лучше подавлять благодеяниями, чем местью. Геркулес ничего не добился, отсекая Лернейской гидре одну голову за другой, — греческим огнем одолел он смертоносное чудовище.

Филодокс. Какой огонь ты зовешь «греческим»?

Симбул. Который горит и в воде[672]. Его применяет тот, кто, в ответ на незаслуженные обиды, продолжает оказывать услуги всем без различия.

Филодокс. Что я слышу? Только что доброта была водой, теперь стала огнем?

Симбул. А что этому помехой, если Христос в аллегориях — то солнце, то огонь, то камень? Говорил я с усердием, но если нападешь на что-нибудь лучшее, лучшему и следуй, а моими советами пренебреги.

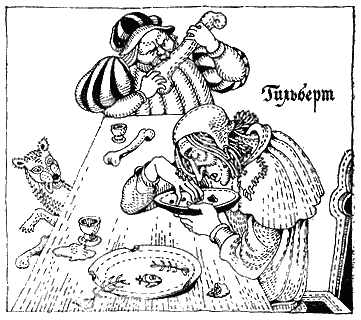

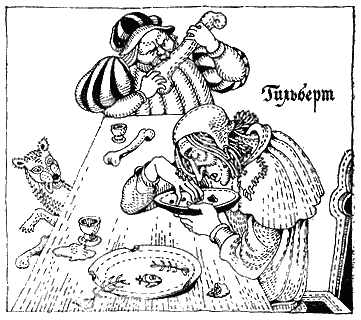

Скаредный достаток

Гильберт. Тени в преисподней насыщаются мальвою и пореем; а я прожил десять месяцев в таком месте, где и того не доставалось.

Якоб. Где же это? Объясни, пожалуйста! Может тебя похитили и ты попал на галеру?

Гильберт. Ничего похожего. Я был в Синодии[673].

Якоб. В таком богатом городе — и чуть не умереть голодною смертью?

Гильберт. Именно.

Якоб. Но по какой причине? Денег не было?

Гильберт. И деньги были, и друзья.

Якоб. Так в чем же дело?

Гильберт. Я гостил у Антрония.

Якоб. У этого богача?

Гильберт. Но страшнейшего скареда!

Якоб. Диво какое-то!

Гильберт. Дива нет никакого. Все богачи таковы, если они выбились из крайней бедности.

Якоб. Но что за охота была оставаться столько месяцев у такого хозяина?

Гильберт. Так я решил в ту пору: были обстоятельства, которые меня удерживали.

Якоб. Расскажи, заклинаю тебя, как устроена его жизнь.

Гильберт. Охотно: воспоминания о пережитых бедствиях доставляют удовольствие.

Якоб. А у меня удовольствие впереди.

Гильберт. Когда я приехал, на Синодию обрушилась беда oνρανοθεv[674]: целых три месяца задувал борей, хотя — по какой причине, не знаю — дольше недели кряду он не держался.

Якоб. Тогда каким же образом он дул целых три месяца?

Гильберт. На восьмой день ветер, так сказать, снимался с лагеря, но восемь часов спустя разбивал шатры на прежнем месте.

Якоб. Тут слабому телу понадобился жаркий очаг.

Гильберт. Жара было бы вдоволь, если бы хозяин запасся дровами. Но наш любезный Антроний, спасаясь от расходов, корчевал на островах пни, на которые никто больше не польстился; трудился он главным образом по ночам. Вот этими-то дровами, почти совсем еще сырыми, он и топил; дыма много, огня мало, да и тот не греет — скорее одна видимость, чтобы нельзя было сказать, будто огня вообще не разводили. Один огонечек тлел целый день — до того был чахлый.

Якоб. Да, тяжелая выпала тебе зима. Гильберт. Но лето — еще тяжелее. Якоб. Почему?

Гильберт. Столько в этом доме блох и клопов, что и днем нет покоя, и ночью глаз не сомкнешь.

Якоб. Пакостное богатство!

Гильберт. Да, такого рода скотинкою хвастаться не стоит.

Симбул. Теперь я понял, чего ты домогаешься. Тебе хотелось бы нежиться на солнцепеке, не отбрасывая тени.

Филодокс. Ну, это-то невозможно.

Симбул. Но ничуть не более возможно достигнуть славы, не омраченной ни малейшею завистью. За достойными поступками сама собою следует слава, славу сопровождает зависть.

Филодокс. И все-таки можно стяжать славу без зависти, как внушает нам старик из комедии[658]:

Симбул. Если ты стремишься к славе, которую юный Памфил[659] приобрел послушанием и уступчивостью, там же, откуда заимствовано изречение, ты найдешь средства достигнуть того, чего ищешь. В любых обстоятельствах помни: ничего сверх меры; всего лучше средина; будь снисходителен к чужим нравам, на легкие изъяны смотри сквозь пальцы. Не упрямься, не держись чересчур упорно за собственное мнение, но старайся приноровиться ко вкусам других людей; никого не оскорбляй, никому не перечь, со всеми будь обходителен.

Легче так всего найдем

Друзей и имя доброе без зависти.

Филодокс. К молодым почти все благосклонны, и в юные годы не стоит большого труда стяжать такую славу. Но я бы хотел громкого имени, которое прозвучало бы по всему миру, с годами становилось все известнее и, наконец, за могилою просияло бы еще ярче.

Симбул. Я одобряю твою благородную решимость, Филодокс. Но если ты желаешь славы, приобретенной доблестью, то высшая доблесть — в том, чтобы пренебречь славою, высшая похвала — в том, чтобы не искать похвал, которые сами гонятся за убегающим от них. Берегись: чем настоятельнее преследуешь ты эту цель, тем более рискуешь обмануться.

Филодокс. Я не απαθής[660] стоик: человеческие страсти мне не чужды.

Симбул. Если ты признаёшь себя человеком и не отказываешься от человеческого жребия, почему же тогда охотишься за тем, что недоступно и богу? Ты ведь знаешь изречение Феокрита, столько же верное, сколько изящное и тонкое, что Юпитер ни ясным небом, ни пасмурным всем угодить не способен.

Филодокс. Возможно, что без дыма огня не бывает, но бывают ακαπνα[661]. Если слава, вообще не омраченная облачком недоброжелательства, недостижима, мне думается, существуют все-таки средства, чтобы зависти примешивалось как можно меньше.

Симбул. Значит, ты хочешь услышать об этих средствах?

Филодокс. Очень хочу.

Симбул. Выказывай доблесть умеренно — менее будешь обременен завистью.

Филодокс. Но слава, если она не замечательна, — это не слава.

Симбул. Вот тебе самый надежный путь: соверши что-либо прекрасное и умри — и будешь прославлен без зависти вместе с Кодрами, Менекеями, Ифигениями, Курциями и Дециями. [662]

Филодокс. Сказать откровенно, я действительно хочу оставить в наследство детям и внукам славное имя, но плоды этого хотел бы пожать еще при жизни.

Зависть жадна до живых.

Умрем — и она присмиреет [663].

Симбул. Хорошо, дольше томить тебя не стану. Вернейший путь к славе — это заслуги как перед частными лицами, так и перед государством. Тут потребны две вещи: готовность помочь и щедрость. Щедрость, однако, следует сдерживать так, чтобы, давая одним, не приходилось отнимать у других. Подобная широта вызывает больше досады у достойных людей, чем одобрения у недостойных. И затем, похвала от недостойных — это скорее позор, нежели слава. К тому же, источник щедрости истощается непомерными раздачами, тогда как доброта, состоящая в одолжениях и услугах, дна не имеет. Наоборот, чем больше черпаешь, тем обильнее бьет ключ.

Далее, есть многое, что и зависть смягчает, и умножает славу, да только никто не в силах доставить себе #ти преимущества сам — они достаются нам без трудов и безвозмездно, по милости божества.

Но телесной красоты никто себе не добудет. Очень много достоинства сообщает знатность происхождения; но и это подарок судьбы. Так же следует судить о богатстве, честно приобретенном дедами и прадедами и дошедшем до нас: и его никто себе сам не доставит. К этому роду благ принадлежат и острота ума, и приятность речей, и обаяние, и обходительность — качества не благоприобретаемые, но врожденные. И наконец, какая-то загадочная пристойность, нет, мало, — удачливость: их действие мы наблюдаем ежедневно во многих людях, но причин объяснить не умеем. Разве не доводится нам видеть, как разные люди действуют или говорят одинаково, и тот, кто действовал или говорил хуже, встречает пылкую признательность, а кто лучше — неодобрение. Иные из древних приписывали это гениям: каждый человек, говорили они, удачлив в том, для чего он рожден, и, напротив, мало успеет тот, кто берется за дело вопреки Минерве и наперекор своему гению.

Доблесть милее вдвойне, заключенная в теле прекрасном.

Филодокс. Стало быть, здесь любой совет бесполезен?

Симбул. Боюсь, что так. Впрочем, люди проницательные обнаруживают в мальчиках и подростках особые приметы, по которым можно судить, к каким занятиям, к какому образу жизни, для какой деятельности они пригодны. На то же указывает и некое тайное чувство: к одним вещам мы испытываем отвращение безо всякой видимой причины, к другим стремимся с удивительною настойчивостью. Кто отлично ведет военные действия, кто искусен в государственных делах, кто словно бы рожден для ученых занятий. Впрочем, и тут, в каждом из случаев, поразительное разнообразие — такое же, каково различие в действиях. Одного природа создала для начальствования, другому велела быть храбрым воином; а тот, кто ей милее всех, получил особый дар — он, по слову Гомера, и добрый копейщик, и предводитель отличный. То же и «а гражданском поприще: один силен в совете, другой в судах, третий в посольствах. О различиях в ученых занятиях стоит ли и говорить?… Есть люди, которые так рвутся в монастырь-да еще не в любой, а именно в тот или в этот, — что им и жизнь не в жизнь, если они не достигнут своего. А есть и такие, что испытывают неописуемое отвращение к монашеству и согласны скорее умереть, чем надеть рясу; и это не из ненависти и не по здравому убеждению, но из какого-то прирожденного тайного чувства.

Филодокс. Да, такое чувство свойственно очень многим; я встречал его не раз и часто дивился.

Симбул. Так вот, эти блага, которые щедрость природы дарит нам безвозмездно, вызовут гораздо меньше зависти, если ими не чваниться и не похваляться. И красота, и знатность, и богатство, и красноречие приятнее в тех, кто как бы и не знает за собою никакого отличия. Обходительность и скромность нисколько не уменьшают этих выгод, они придают привлекательности и гонят прочь зависть. Обходительность и любезность надо сохранять во всех обстоятельствах жизни. Но, разумеется, — не против воли Минервы: попусту, мне думается, покушался бы Ксенократ[664] на то, в чем имели успех Сократ и Диоген, попусту помышлял бы Катон Цензорий[665] о том, что сделало Лелия всеобщим любимцем. А впрочем, Демея у Теренция[666] меняется внезапно и тем достаточно ясно показывает, как это важно, — если ищешь благосклонности, — покоряться влечениям и пристрастиям всех подряд.

Но и сбиться с пути нетрудно, и тогда мы всякий раз от истинной славы опускаемся до мимолетного человеческого одобрения. Лишь та слава вечна, что исходит от добрых корней, опираясь на твердое суждение разума. Страсть лее налетает порывами; порыв иссякнул — и ι ты начинаем ненавидеть то, от чего прежде были в восторге. И рукоплескания обращаются в свист, похвалы — в брань.

Невозможно изменить природные задатки совершенно, но исправить их отчасти — возможно.

Филодокс. Жду, что скажешь дальше.

Симбул. Кто от природы уступчив, тому надо остерегаться, как бы, угождая всем и каждому, не забыть о благопристойности, как бы, приноравливаясь к любому и подражая полипу, не потерять самого себя.

Филодокс. Таких людей я знаю очень много — постыдно легкомысленных и совершенно ненадежных.

Симбул. А кто особенно суров, пусть изображают любезность так, чтобы это не казалось притворством, и не дают то и дело воли своему нраву; иначе вместо похвалы они навлекут на себя двойной позор — за то, что временами непереносимо строги, и за то, что непостоянны. Такая сила заключена в постоянстве, что человека, испорченного от природы, легче бывает переносить по одному тому, что он всегда верен себе. А обман, стоит лишь нам его почуять, рождает ненависть даже при добрых побуждениях. Далее, притворство не может скрываться вечно, когда-нибудь оно непременно обнаружится, и тут всё пышное облако славы рассеется в один миг, да еще и притчею во языцех сделается.

Филодокс. Стало быть, насколько я вижу, ты советуешь возможно менее отступать как от собственной природы, так и от благопристойности.

Симбул. Вот именно. Вдобавок помни, что всякая внезапная известность подвержена зависти. Отсюда обидное слово νεόπλουτων[667] у греков, у римлян — прозвище «новый человек», у тех и других — выражения «сыны земли» и «с неба свалившиеся». А добрая молва, которая зарождается и растет постепенно, и зависти почти неподвластна, и наиболее прочна; как замечает об этом Гораций[668], самый острый и тонкий среди поэтов:

Поэтому, если желаешь славы истинной, вечной и укрытой от зложелательства, послушайся Сократа, который говорил: чем больше торопишься вначале, тем позднее доберешься до цели.

Скрыта, будто дуб, у Марцеллов слаза

Все растет, растет…

Филодокс. Но человеческая жизнь коротка.

Симбул. Значит, с добрыми делами надо торопиться, а не со славою, которая сама явится следом. Ведь я полагаю, ты не о том спрашиваешь, как продлить свой век. Долголетие — милость Парок[669], которые выпрядают нить и обрезают ее, когда сами надумают.

Филодокс. Если бы ты и в этом мне помог!…

Симбул. Никогда, Филодокс, не бывают боги настолько благосклонны, чтобы одному даровать все разом: что отнимут с годами, то возместят блеском имени. Лишь к очень немногим снисходительны и милостивы они настолько, что позволяют как бы пережить самих себя и насладиться грядущим еще при жизни. Но они редки, эти любимцы Юпитера. Быть может, отпрыскам богов и выпадало на долю такое блаженство, однако же к нашему разговору оно отношения не имеет.

Филодокс. Я часто дивлюсь про себя злорадству то ли судьбы, то ли природы, которая не дает смертным Ни единой радости без примеси огорчения.

Симбул. Что же нам остается, друг, как не переносить со спокойствием человеческую участь, коль скоро мы рождены людьми?… И еще одно важное средство для смягчения зависти: надо основательно и не щадя усилий изучить нравы целых народов и отдельных людей, по примеру укротителей диких животных. Главная их задача — узнать, что возбуждает и что утоляет гнев каждого животного в отдельности. Я говорю теперь не только о различии между пернатыми и четвероногими, между змеею и рыбою, или же о различии между орлом и коршуном, между слоном и конем, между дельфином и тюленем, между гадюкой и аспидом, но о бесчисленных особенностях, существующих в этом отношении внутри каждого рода живых существ.

Филодокс. Я жду, к чему ты клонишь.

Симбул. Все собаки включены в один вид, но нет конца формам, на которые этот вид членится; можно подумать, будто не вид их объединяет, но род, — до чего разнообразны нравы и природные свойства собак в пределах одного вида!

Филодокс. Бесконечное разнообразие!

Симбул. То, что сказано о собаках, можешь отнести ко всякому живому существу; но нигде не проявляется это несходство более заметно, чем у лошадей.

Филодокс. Не спорю. Но что из того?

Симбул. Все черты несходства, какие находим у животных, — между видами и внутри видов, — все они встречаются в человеке. Здесь ты найдешь и всевозможных волков, и собак в несказанном разнообразии, и слонов, и верблюдов, и ослов, и львов, и овец, и гадюк, и обезьян, и драконов, и орлов, и коршунов, и ласточек, и чего-чего только не найдешь!

Филодокс. Ну, и что?

Симбул. Нет, однако ж, животного настолько дикого, чтобы, при искусном обращении, не доставляло какой-либо пользы или, по крайней мере, не перестало причинять вред.

Филодокс. Все еще не различаю, к чему ты клонишь.

Симбул. Существует заметное различие между испанцем, итальянцем, германцем, французом, англичанином?

Филодокс. Конечно.

Симбул. Вдобавок и в каждом племени у любого человека — свой, особый нрав.

Филодокс. Согласен.

Симбул. Если ты точно подметишь все эти особенности и во всех случаях станешь действовать сообразно с характером человека, ты очень легко достигнешь цели: повсюду у тебя будут только друзья или, во всяком случае, врагов не будет нигде.

Филодокс. Ты велишь мне сделаться полипом — где же тут честь и благопристойность?

Симбул. Иные общественные правила требуют покорности, однако ж чести это не унижает нисколько. Например, у итальянцев мужчины приветствуют друг друга поцелуем, но попробуй сделать то же в Германии — на тебя посмотрят как на глупца: вместо поцелуя немцы обмениваются рукопожатием. Далее: в Англии мужчина целует женщину при встрече даже в церкви — в Италии это сочли бы за гнусное бесстыдство. Или еще: в Англии предложить свой бокал вновь пришедшему гостю — знак вежливости, во Франции — оскорбление. В этих и подобных этим делах можно угождать всем, не нарушая благопристойности.

Филодокс. Но знать обычаи всех народов и характер каждого человека — невероятно трудно!

Симбул. Но если ты ищешь редкостной славы, Филодокс, да еще желаешь приобрести ее доблестью, необходимо и доблесть выказать незаурядную. Тебе известно, что доблесть окружена трудностями — как еще до славного перипатетика[670] учил Гесиод. Если хочешь меда, не бойся пчелиного жала.

Филодокс. Это я знаю и помню. Но сейчас мы ищем способа смягчить зависть.

Симбул. На войне старайся быть начальником, а не солдатом, и воевать старайся с заклятыми врагами, а не с согражданами или с союзниками. На государственном поприще лови, в первую очередь, те должности, которые доставляют любовь народа. Например, лучше быть защитником, чем обвинителем, лучше награждать, чем наказывать. Если же случится принять должность, тягостную по самой своей сути, — а иной раз это неизбежно, — и тут смягчай суровость снисходительностью. Филодокс. Каким образом?

Симбул. Положим, ты судья или посредник; одна из сторон должна проиграть; но ты веди дело с таким благожелательством, чтобы — если только это возможно — даже проигравший был тебе благодарен.

Филодокс. Не понимаю.

Симбул. Например, вчиняется иск о краже или святотатстве; измени, если можешь, исковую жалобу так, чтобы получился иск о восстановлении в праве на собственность. Ты поможешь ответчику, немало не ущемляя интересов истца. Далее, судебное разбирательство направляй так, чтобы — без ущерба для истца! — произвести благоприятное впечатление на ответчика. И наконец, осужденному чуть смягчи наказание. При этом — никакого угрюмства в лице, никаких резких слов, никакой придирчивости! Благодеяние от угрюмца нередко вызывает меньшую признательность, чем любезный отказ. Иногда следует обратиться к другу с предостережением, но если никакой надежды на успех нет, лучше промолчать. Если дело важное и надежда есть, многое зависит от того, каким будет твое увещание. Ведь так часто случается, что превратно понятый или несвоевременный совет лишь обостряет недуг и друга превращает во врага!

Еще нужнее это умение, когда говоришь с государем. Иногда бывает необходимо воспротивиться его желанию. Если это сделать учтиво и умело, тогда, спустя немного, возражавшие будут в большей милости, чем те, кто поддакивал. Ведь страсть мимолетна и скоро проходит; лишь решения разума сохраняют свою привлекательность навсегда.

Всего больше ненависти и зависти порождает несдержанность языка. Сколько злобы всколыхнет иногда одно, случайно вырвавшееся словечко! Сколь многим стоило жизни неуместное суждение или шутка! Итак — хвали, но только достойных, и на похвалы будь скуп; но еще скупее будь на порицания, если только вообще следует порицать кого бы то ни было. Избегай многословия: чрезвычайно трудно сказать и много и кстати одновременно.

Филодокс. Со всем этим я согласен. Но мне главнейшим путем к славе представляется писание книг.

Симбул. Верно, да только писак развелось несметное множество. Но если ты выберешь этот путь, старайся писать чем точнее, а не чем больше. Прежде всего предмет выбери не избитый, — чтобы не делить его со многими другими, — и никому не внушающий злобы. С ним соотнеси все примечательное, что собрано за многие годы чтения. Излагая предмет, представь его в таком виде, чтобы приятное сочеталось с полезным.

Филодокс. Очень умно, Симбул, и я буду удовлетворен вполне, если прибавишь еще только одно: каким образом устроить, чтобы слава пришла поскорее? Я знаю многих, которые прославились лишь перед самой кончиной, а иные — так и вовсе за могилою, как говорится.

Симбул. Здесь не могу присоветовать тебе ничего синего, чем советовал флейтист флейтисту[671]. Постарайся понравиться тем, кто уже победил зависть славою; пойди в дружбу с теми, чей добрый отзыв легко доставит тебе благосклонность народа.

Филодокс. А если вдруг вспыхнет зависть, какое укажешь мне лекарство?

Симбул. Поступай так же, как смоловары: едва лишь сверкнет пламя, они льют воду. Это должно повторять и часто и неукоснительно — иначе разбушуется пожар.

Филодокс. Что за загадка такая? Симбул. Зарождающуюся зависть лучше подавлять благодеяниями, чем местью. Геркулес ничего не добился, отсекая Лернейской гидре одну голову за другой, — греческим огнем одолел он смертоносное чудовище.

Филодокс. Какой огонь ты зовешь «греческим»?

Симбул. Который горит и в воде[672]. Его применяет тот, кто, в ответ на незаслуженные обиды, продолжает оказывать услуги всем без различия.

Филодокс. Что я слышу? Только что доброта была водой, теперь стала огнем?

Симбул. А что этому помехой, если Христос в аллегориях — то солнце, то огонь, то камень? Говорил я с усердием, но если нападешь на что-нибудь лучшее, лучшему и следуй, а моими советами пренебреги.

Скаредный достаток

Якоб. Гильберт

Якоб. Откуда ты к нам, такой иссохший, точно бы все это время питался одной росою, вместе с кузнечиками? Прямо выползок человека, да и только!Гильберт. Тени в преисподней насыщаются мальвою и пореем; а я прожил десять месяцев в таком месте, где и того не доставалось.

Якоб. Где же это? Объясни, пожалуйста! Может тебя похитили и ты попал на галеру?

Гильберт. Ничего похожего. Я был в Синодии[673].

Якоб. В таком богатом городе — и чуть не умереть голодною смертью?

Гильберт. Именно.

Якоб. Но по какой причине? Денег не было?

Гильберт. И деньги были, и друзья.

Якоб. Так в чем же дело?

Гильберт. Я гостил у Антрония.

Якоб. У этого богача?

Гильберт. Но страшнейшего скареда!

Якоб. Диво какое-то!

Гильберт. Дива нет никакого. Все богачи таковы, если они выбились из крайней бедности.

Якоб. Но что за охота была оставаться столько месяцев у такого хозяина?

Гильберт. Так я решил в ту пору: были обстоятельства, которые меня удерживали.

Якоб. Расскажи, заклинаю тебя, как устроена его жизнь.

Гильберт. Охотно: воспоминания о пережитых бедствиях доставляют удовольствие.

Якоб. А у меня удовольствие впереди.

Гильберт. Когда я приехал, на Синодию обрушилась беда oνρανοθεv[674]: целых три месяца задувал борей, хотя — по какой причине, не знаю — дольше недели кряду он не держался.

Якоб. Тогда каким же образом он дул целых три месяца?

Гильберт. На восьмой день ветер, так сказать, снимался с лагеря, но восемь часов спустя разбивал шатры на прежнем месте.

Якоб. Тут слабому телу понадобился жаркий очаг.

Гильберт. Жара было бы вдоволь, если бы хозяин запасся дровами. Но наш любезный Антроний, спасаясь от расходов, корчевал на островах пни, на которые никто больше не польстился; трудился он главным образом по ночам. Вот этими-то дровами, почти совсем еще сырыми, он и топил; дыма много, огня мало, да и тот не греет — скорее одна видимость, чтобы нельзя было сказать, будто огня вообще не разводили. Один огонечек тлел целый день — до того был чахлый.

Якоб. Да, тяжелая выпала тебе зима. Гильберт. Но лето — еще тяжелее. Якоб. Почему?

Гильберт. Столько в этом доме блох и клопов, что и днем нет покоя, и ночью глаз не сомкнешь.

Якоб. Пакостное богатство!

Гильберт. Да, такого рода скотинкою хвастаться не стоит.