Страница:

Кантел. Водяная свекла! Скажи лучше: «свекольная моча»! Кто и когда слыхал или читал такое название — «водяная свекла»?!

Бертульф. Об этом с полной определенностью сообщает Маммотрект[484] (название это постоянно искажают, правильно он зовется Маммотрепт — как бы «Бабкин Выкормыш»).

Альбин. Что за название такое?

Бертульф. Оно дает понять, что в книге не найдешь ничего, кроме забав да утех: ведь «маммы» (по-гречески — бабки) всегда балуют внуков больше, чем матери — детей.

Альбин. Да, в самом деле потешное сочинение. Недавно я натолкнулся на эту книгу и чуть было со смеху не лопнул.

Кантел. Где ж ты ее нашел? Это такая редкость!…

Бертульф. Как-то в Брюгге аббат святого Бавона, по имени Ливии, повел меня после завтрака к себе в библиотеку, которую он собирал, не щадя затрат: он человек старый и хочет оставить по себе добрую память. Собрание замечательное! Все книги переписаны от руки, все на пергамене, нет ни одной, которая бы не была украшена разными рисунками и не переплетена в шелк и золото. Даже сам размер книг и их тяжесть заключали в себе какое-то величие.

Альбин. И какие были книги?

Бертульф. О, одна другой прекраснее! «Католикон»[485], «Брахилог»[486], Овидий, переложенный аллегориями, и многие-многие другие. Среди них обнаружил я и милейшего Маммотрепта и в числе его забав нашел «водяную свеклу».

Альбин. Почему ее зовут «водяной»?

Бертульф. Перескажу то, что прочел; за достоверность пусть будет в ответе автор.

По его словам, она растет в местах влажных и гнилых, лучше всего в грязи или — извините за грубость — на навозной куче.

Альбин. И дух, стало быть, тяжелый?

Бертульф. До того тяжелый — тяжелее, чем в отхожем.

Альбин. А есть ли от этого овоща какая-нибудь польза?

Бертульф. Не только что польза — он считается изысканным лакомством.

Альбин. Наверно, у свиней, или у ослов, или у кипрских быков[487].

Бертульф. Нет, у людей, и к тому же изнеженных и разборчивых. Существует племя пелинов[488], у которых застолья тянутся очень подолгу. Заключительное возлияние они на своем языке зовут «ресумта» — примерно то же, что у нас «сладкое».

Альбин. Сладкое отменное!

Бертульф. Порядок этой заключительной пирушки такой, что хозяин может предложить гостям что ни заблагорассудится, а отказываться нельзя, но все надо принимать с благодарностью.

Альбин. Что, если бы он предложил цикуту или отваренную дважды капусту[489]?

Бертульф. Что ни поставят на стол, надо съесть без всяких разговоров. Дома каждый может вырвать то, что проглотил, потому что почти всегда хозяин потчует водяной свеклой, или антикомаритой — можно называть и так и этак, разницы никакой. К ней добавляют немного дубовой коры и побольше чеснока — получается салат.

Альбин. Кто же установил столь варварский порядок?

Бертульф. Обычай; он сильнее любого тирана.

Альбин. Трагический круг ты мне изобразил, ежели он завершается так неприятно.

Бертульф. Я свое высказал, но отнюдь не предрешаю, что не может быть суждения, более верного.

Кантел. А мне известно, что у древних была рыба, которую называли акомарита.

Бертульф. От кого известно?

Кантел. Книгу могу показать; имени автора сейчас не припомню. Написана она по-французски, но еврейскими буквами.

Бертульф. Какого вида была рыба антикомарита?

Кантел. Вся в черной чешуе, только брюхо белое.

Бертульф. Не рыба, а какой-то киник в плаще! А вкусом какова?

Кантел. Хуже не бывает. И очень вредная вдобавок. Попадается в гнилых прудах, иногда в выгребных ямах, вялая, слизистая, только возьмешь ее в рот — начинается тяжелый насморк, который даже рвотою не облегчить. Водится в той земле, что именуют Кельтифракией[490], Там ее едят с удовольствием, потому что отведать мяса там преступление страшнее убийства.

Альбин. Несчастная это земля со своею антикомаритой.

Кантел. Больше я ничего не знаю и тоже не хотел бы, чтобы мое мнение кому-либо помешало высказаться.

Дифил. Зачем искать объяснения у Маммотрепта или в еврейских письменах, когда сама этимология слова явственно обнаруживает, что «антикомариты» — это девушки, неудачно вышедшие замуж: мужья у них старые. Ведь ни для кого не новость, что переписчики quo превращают в со, оттого, что с, q и к — звуки сродные[491].

Εвмений. Если б мы были уверены, что это слово — латинское, Дифил, пожалуй, был бы недалек от истины. Но мне кажется, что оно греческое и слилось из трех слов: αντί, то есть «против», κώμη, то есть «деревня», и οαριζειν, то есть «по-женски болтать». «О» через синналефу[492] выпало, и получается, что «антикомарита» — это женщина, которая всем докучает грубой деревенскою болтовней.

Φабулл. Наш Евмений выказал себя чутким грамматиком. Но, по-моему, здесь сколько слогов, столько слито и слов: «ан» означает άνευ[493], «ти» — τιλλων[494], «ко» — κωδια[495], «ма» — μαλα[496], «ри» — ρυπαρα[497], «та» — ταλας[498]. В целом же складывается: несчастный безумец, выдирающий шерсть из гнилых шкур.

Альбин. Такому работнику как раз и питаться водяною свеклою, о которой толковал Бертульф.

Бертульф. Вот именно!

Гадитан. Все вы обнаружили и чуткость и зоркость, но мне думается, что «антикомарита» — это «строптивая жена»: тут имела место синкопа[499], а первоначально было «антидикомарита», то есть «постоянно перечащая мужу».

Альбин. Ну, если мы усвоим такие тропы, то «послаблять» легко превратится в «послать», а «прекрасно» в «пресно».

Бертульф. Но Альбин, который в нашем сенате консул, до сих пор не открыл своего мнения.

Альбин. От себя мне сказать нечего. Но я охотно предложу вам на рассмотрение то, что недавно услышал от здешнего своего гостеприимца; болтун он невероятный, и всевозможных рассказов у него больше, чем у соловья песен. Так вот, он решительно утверждал, что слово это халдейское и состоит из трех частей. У халдеев, говорил он, «анти» значит «чудной» или «вспыльчивый», «комар» — «камень», а «ита» — «сапожный»[500].

Кантел. В нашем синоде все вышло в точности по пословице: сколько голов, столько и умов. Как же мы постановим? Подсчитать мнения можно, а разделить, так чтобы большинство взяло верх над меньшинством, нельзя.

Альбин. Тогда пусть лучшее возьмет верх над худшим.

Кантел. Но для этого потребовалось бы собрать еще один синод, потому что всяк свою невесту считает самой красивой.

Альбин. Будь это верно, было бы куда меньше прелюбодеев. Но у меня есть план. Давайте бросим жребий бобами, кому из нас быть судьею; он один и решит за всех.

Кантел. Хоть бы тебе самому и пришлось расхлебывать эту бобовую похлебку! Ну, что? Верно я предсказал?

Альбин. Мне больше по душе самое первое и самое последнее объяснение.

Кантел. Присоединяемся. Опять я один говорю от имени всех.

Альбин. Ну, что же, пусть отныне это решение принадлежит к тем, в коих сомневаться не дозволено.

Кантел. Правильно!

Альбин. А если кто вздумает его оспорить, какую кару назначим?

Кантел. Записать его «еретиком от грамматики», да еще прописными буквами!

Альбин. Прибавлю, в добрый час, то, что мне представляется заслуживающим внимания. Узнал я об этом от одного врача-сирийца и хочу поведать друзьям.

Бертульф. Что именно?

Альбин. Если сотрешь в ступе водяную свеклу, дубовый желудь[501] и сапожную ваксу, потом добавишь шесть унций дерма и сделаешь припарку, получится быстродействующее средство против собачьей парши и свиной чесотки.

Бертульф. Но вот что, Альбин, который всех нас заставил поломать голову над антикомаритой, у какого писателя вычитал ты это слово?

Альбин. Я скажу, но только на ухо, и кому-нибудь одному.

Бертульф. Я послушаю, но только на том условии, чтобы после, в свою очередь, сказать кому-нибудь одному на ухо.

Альбин. Но единица, если ее повторять, в конце концов становится тысячей.

Бертульф. Это верно, но как скоро ты из единицы сделаешь диаду, остановить течение диады[502] не в твоей власти.

Альбин. Что известно немногим, то можно скрыть, что многим — никоим образом. А триада уже принадлежит к множествам.

Бертульф. Сильный довод. Но если у кого три жены, говорят, что он многоженец, а если три волоса на голове или три зуба во рту, как скажут люди — что это, много или мало?

Альбин. Ну-ка, софист, придвинь ухо.

Бертульф. Что я слышу? Это такая же нелепость, как если бы греки не умели назвать своим именем город, дая осады которого привели столько кораблей, и вместо «Трои» говорили бы «Сутрий»[503]!

Альбин. Но этот Рабин недавно с неба свалился, и если бы не прямая помощь божества, мы бы уже сколько времени озирались в растерянности, не понимая, где люди, где благочестие, где философия, где науки.

Бертульф. Да, он заслуживает первого места среди первых любимцев Мории и со своими «антикомаритами» впредь достоин зваться «архиморитом»[504].

ΑΓΑΜΟΣ ΓΑΜΟΣ[505], или неравный брак

Габриэль. Нет. Со свадьбы.

Петроний. Никогда не видывал лица, которое было бы так непохоже на свадебное! Кто побывает на свадьбе, после целых шесть дней выглядит приятнее и веселее обычного, а старики — так даже молодеют лет на десять! Что же это за свадьба такая? Наверное — Смерти с Марсом?

Габриэль. Нет, родовитого юноши с девушкою шестнадцати лет, безупречной внешности, нрава и состояния. Коротко говоря — хоть и самому Юпитеру под пару!

Петроний. Как? Такая юная девушка — такому старикашке?

Габриэль. Цари не старятся.

Петроний. Откуда ж в этом случае твоя печаль? Может, завидуешь жениху, который перехватил у тебя желанную добычу?

Габриэль. О, нисколько!

Петроний. Или случилось что-либо вроде того, что в стародавние времена на пиру у лапифов[506]?

Габриэль. Нет, ничего похожего.

Петроний. Или влаги Вакха недостало[507]?

Габриэль. Наоборот, еще осталось.

Петроний. Флейтистов не было?

Габриэль. И скрипачи, и арфисты, и флейтисты, и волынщики — все были.

Петроний. Ну, так что же? Гименей не явился?

Габриэль. Хоть и усердно его призывали, а попусту.

Петроний. И Хариты не пришли?

Габриэль. Нет. Ни дружка-Юнона, ни золотая Венера, ни Юпитер Брачный — никто!

Петроний. Зловещая, как тебя послушаешь, была свадьба и άθεος[508], а лучше сказать — άγαμος γάμος.

Габриэль. Ты бы и больше этого сказал, если бы видел все своими глазами.

Петроний. Значит, и не плясали на свадьбе?

Габриэль. Какой там! Хромали, а не плясали!

Петроний. И ни один благосклонный бог не оживлял застолья?

Габриэль. Никого из бессмертных не было, кроме одной богини, которая по-гречески зовется Псора[509].

Петроний. Ты описываешь мне чесоточную свадьбу.

Габриэль. Если б только чесоточную… Изъязвленную и гнойную!

Петроний. Но что такое, Габриэль? Упоминание насчет чесотки даже слезы у тебя вызвало!

Габриэль. Само дело, Петроний, такое, что даже из камня выжало бы слезы.

Петроний. Пожалуй, если бы камень видел. Но, прошу тебя, расскажи, что приключилось. Не скрывай, не томи меня дольше.

Габриэль. Ты знаешь Лампридия Евбула?

Петроний. Лучше и богаче нет человека в нашем городе.

Габриэль. А его дочь Ифигению[510]?

Петроний. Украшение нашего века.

Габриэль. Верно. А знаешь, за кого она вышла?

Петроний. Если скажешь, буду знать.

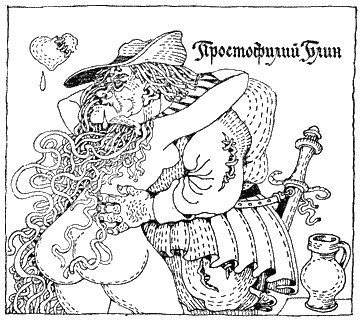

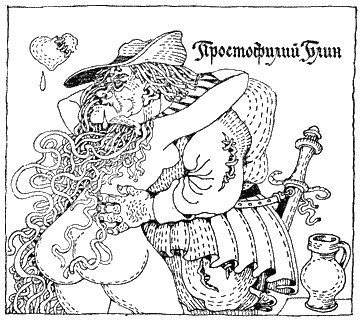

Габриэль. За Простофилия Блина.

Петроний. За этого Фрасона, который убивает всех подряд — в хвастливых своих баснях, разумеется?

Габриэль. За него самого.

Петроний. Но ведь он уже давно известен в нашем городе преимущественно двумя достоинствами — враньем и паршою, которая твердого названия еще не имеет и потому весьма многоименна[511].

Габриэль. Гордая парша и грозная; если дойдет до схватки, она не уступит ни проказе, ни слоновой болезни, ни лишаю, ни стригущему лишаю, ни волчанке.

Петроний. Так утверждает племя врачей.

Габриэль. Что же теперь, Петроний? Опишу девушку. Ты, правда, и сам ее себе представляешь, но убор придал столько прелести природной ее красоте! Милый мой Петроний, ты бы сказал, что перед тобою богиня! Ей было к лицу всё! Но вот появляется распрекрасный жених — безносый, одну ногу волочит (но совсем не так ловко, как швейцарцы[512]), руки в струпьях, дыхание зловонное, глаза мутные, на голове повязка, гной сочится и из ноздрей, и из ушей. У других пальцы в перстнях, у него даже на бедрах кольца.

Петроний. Что за беда стряслась с родителями, которые отдали такую дочь такому выродку?

Габриэль. Не знаю. Но многим кажется, что они рехнулись.

Петроний. Может быть, он очень богат.

Габриэль. Очень. Но одними долгами.

Петроний. Если бы девушка отравила ядом обоих дедов и обеих бабок, молено ль было придумать ей наказание тяжелее?

Габриэль. Если бы помочилась на прах родителей, достаточной карою было бы дать хоть один поцелуй такому чудовищу.

Петроний. Согласен.

Габриэль. Честное слово, мне это представляется более жестоким, чем если бы ее нагою бросили медведям, или львам, или крокодилам: либо дикие звери пощадили бы замечательную красу, либо смерть мигом прекратила бы все муки.

Петроний. Ты совершенно прав. Мне этот поступок представляется достойным Мезентия, который, как говорит Марон[513],

…мертвых тела с живыми связывал, руки

Вместе с руками, уста — с устами…

Но и Мезентий, если не ошибаюсь, не был так свиреп, чтобы привязать к трупу такую прелестную девушку. Да и лучше быть привязанным к любому трупу, чем к такому гнусному, как этот. Ведь самое его дыхание — яд, его речи — чума, его прикосновение — смерть.

Габриэль. Ты только подумай, Петроний, сколько наслаждения будет в этих ласках, этих объятиях, этих ночных играх и забавах!

Петроний. Я часто слышал, как богословы рассуждают о неравном браке. Этот брак с полным правом можно назвать неравным, — все равно что драгоценный камень оправили бы в свинец. Но что меня изумляет, так это отвага юной девицы. Обыкновенно девушки чуть не в обморок падают, завидев призрак или выходца с того света, а она отважится обнять ночью этакий труп?

Габриэль. Ей оправданием служит воля родителей, бесстыдство друзей, простодушие нелепого возраста. Я же не могу надивиться безумию отца с матерью. Кто пожелает выдать дочь, хотя бы и самой несчастливой наружности, за прокаженного?

Петроний. Никто, по-моему, если он сохраняет хоть крупицу здравого смысла. У меня если б дочь была и кривая, и хромая, и уродливая, как гомеровский Ферсит, да еще бесприданница вдобавок, я бы и тогда отказался от подобного зятя.

Габриэль. Но эта язва и мерзее и опаснее всякой проказы! Она и расползается быстрее, и нападает все вновь и вновь, и часто убивает; а проказа иной раз не препятствует человеку дожить и до глубокой старости.

Петроний. Может быть, родители не знали о болезни жениха?

Габриэль. Знали прекрасно.

Петроний. Если они так ненавидели свою дочь, зашили б ее лучше в мешок и бросили в Шельду[514]!

Габриэль. Конечно, это было бы меньшим безумием.

Петроний. Может, он каким-нибудь дарованием их пленил? Отличается в каком-нибудь искусстве?

Габриэль. Во многих: неутомимый игрок, непобедимый пьяница, наглый развратник, величайший мастер лгать и молоть вздор, грабитель не из ленивых, мот замечательный, гуляка отчаянный. К чему много слов? Школа учит лишь семи благородным искусствам, у него наготове более десятка неблагородных.

Петроний. Но должно же быть хоть что-то, чем он приобрел расположение родителей!

Габриэль. Ничего, кроме хвастливого имени рыцаря-конника.

Петроний. Какой там конник, когда он из-за своей парши едва ли и в седло-то способен сесть! Хотя, наверно, у него владенья изрядные?

Габриэль. Были кой-какие, но после всех сумасбродных выходок не осталось ничего, кроме одной башни, откуда он обычно выезжает в разбойничьи набеги, да и та в таком прекрасном виде, что ты и свиней не стал бы держать. Однако ж на языке у него постоянно лишь замки, да лены[515], да прочие звонкие слова; и герб свой поприколачивал где только возможно.

Петроний. Что у него в гербе?

Габриэль. Три золотые слона на пурпурном поле.

Петроний. Выходит, что слону — слоновая болезнь. Но кровожадный, надо полагать, человек.

Габриэль. Не так до крови жадный, как до вина. Красное вино прямо обожает.

Петроний. Значит, хобот ему нужен для питья.

Габриэль. Очень нужен.

Петроний. Ну, что ж, герб свидетельствует, что его хозяин — большой дурень, бездельник и винохлеб. Пурпур — цвет не крови, но вина, а золотой слон обозначает: «Сколько бы золота у меня ни появилось, все пропью!»

Габриэль. Так оно и есть.

Петроний. Принесет ли он хоть что-нибудь своей невесте, этот Фрасон, хоть какую-нибудь выгоду?

Габриэль. Выгоду? Самую обильную…

Петроний. Мот — обильную выгоду?

Габриэль. Дай мне договорить. Самую обильную и самую худшую паршу.

Петроний. Провалиться мне на этом месте, если бы я охотнее не выдал свою дочь за коня, чем за такого конника!

Габриэль. А я — так хотя бы и за монаха! Потому что не за человека вышла она замуж, но за труп человека. Если бы ты видел это зрелище, скажи, смог бы ты удержаться от слез?

Петроний. Каким образом, когда я и теперь-то едва не плачу? Неужели родители были настолько глухи к естественному чувству любви, чтобы единственную дочь, девушку такой красоты, такого дарования, такого нрава, отдать в рабство такому чудовищу ради поддельного герба?!

Габриэль. И такой посушок, свирепей и нечестивей которого и представить себе нельзя, для важных господ не более чем забава, хотя те, кто рожден править государством, должны обладать здоровьем самым крепким. Состояние тела воздействует и на силу духа; а эта болезнь пожирает мозг человека до конца. Вот и получается, что во главе государства становятся люди, недужные и духом и телом.

Петроний. Не только сильным умом и цветущим здоровьем должны обладать люди, стоящие у кормила правления, — они должны и внешне отличаться благообразием. Хотя главное достоинство государей — это мудрость и бескорыстие, далеко не безразлично, какова внешность того, кто повелевает другими. Если он жесток, телесное безобразие много способствует ненависти, если добр и честен,

Петроний. Разве не оплакивают несчастья тех женщин, чьи супруги после свадьбы заболевают проказою или падучей?

Габриэль. И с полным основанием.

Петроний. Что ж это за сумасшествие — самим отдать дочь более чем прокаженному!

Габриэль. Более чем сумасшествие. Если вельможа желает вырастить щенков, спрашивается, подпустит ли он к суке хороших кровей паршивого и безродного пса?

Петроний. Напротив, примет все меры, чтобы и кобеля подобрать как можно благороднее, — иначе родятся ублюдки.

Габриэль. А если бы начальник пожелал увеличить конницу, неужели подпустил бы к отличной кобыле больного и выродившегося жеребца?

Петроний. Больного он не потерпел бы и в общей конюшне — чтобы болезнь не перекинулась на других лошадей.

Габриэль. И в то же время они не считают важным, кого подпустить к дочери и от кого родятся дети, которым предстоит не только унаследовать все их состояние, но и управлять государством?

Петроний. Даже мужик не всякого быка допустит к корове, не всякого жеребца случит с кобылою, не всякого хряка со свиньею: ведь иной бык предназначен для плуга, жеребец для телеги, а хряк для кухни.

Габриэль. Взгляни, как превратны человеческие суждения! Если какой-нибудь плебей насильно поцелует патрицианскую девушку, считают, что это обида, за которую должно мстить войною.

Петроний. Беспощадной войною.

Габриэль. И сами, добровольно, все зная, все понимая, отдают самое дорогое, что у них есть, презренному выродку! Это преступление и частное, против собственной семьи, и общественное, против сограждан и всего государства.

Петроний. Если жених, в остальном здоровый, чуть прихрамывает, как трудно ему найти невесту! И только этот порок не в счет при помолвке.

Габриэль. Если кто отдал дочку в услужение францисканцу — какое возмущение, сколько слез о худо пристроенной девице! Но у нее здоровый и крепкий муж, хоть и под рясою, а та весь свой век проводит с полуживым трупом. Если девушка выходит за священника, шутят, что она окунулась в елей; но та узнает мази куда похуже елея[517].

Петроний. Враги так не поступают с пленницами, пираты — с девушками, которых находят на борту захваченного судна, а родители поступают так с единственною дочерью, и власти не назначат над ними опеки!

Габриэль. Как поможет помешанному врач, когда он сам помешан?

Петроний. И удивительно, что государи, чья обязанность — заботиться о подданных хотя бы телесно, то есть прежде всего — об их здоровье, здесь никаких средств не изобретают. Страшная зараза овладела большою частью мира, а они преспокойно храпят, будто это их не касается.

Габриэль. О государях, Петроний, надо говорить с благоговением. Но придвинь-ка ухо, я шепну тебе три слова.

Петроний. Какое несчастье! Хоть бы ты оказался лживым пророком!

Габриэль. Сколько, по-твоему, разных болезней от отравленного тысячею разных способов вина?

Петроний. Бесчисленное множество, если верить врачам.

Бертульф. Об этом с полной определенностью сообщает Маммотрект[484] (название это постоянно искажают, правильно он зовется Маммотрепт — как бы «Бабкин Выкормыш»).

Альбин. Что за название такое?

Бертульф. Оно дает понять, что в книге не найдешь ничего, кроме забав да утех: ведь «маммы» (по-гречески — бабки) всегда балуют внуков больше, чем матери — детей.

Альбин. Да, в самом деле потешное сочинение. Недавно я натолкнулся на эту книгу и чуть было со смеху не лопнул.

Кантел. Где ж ты ее нашел? Это такая редкость!…

Бертульф. Как-то в Брюгге аббат святого Бавона, по имени Ливии, повел меня после завтрака к себе в библиотеку, которую он собирал, не щадя затрат: он человек старый и хочет оставить по себе добрую память. Собрание замечательное! Все книги переписаны от руки, все на пергамене, нет ни одной, которая бы не была украшена разными рисунками и не переплетена в шелк и золото. Даже сам размер книг и их тяжесть заключали в себе какое-то величие.

Альбин. И какие были книги?

Бертульф. О, одна другой прекраснее! «Католикон»[485], «Брахилог»[486], Овидий, переложенный аллегориями, и многие-многие другие. Среди них обнаружил я и милейшего Маммотрепта и в числе его забав нашел «водяную свеклу».

Альбин. Почему ее зовут «водяной»?

Бертульф. Перескажу то, что прочел; за достоверность пусть будет в ответе автор.

По его словам, она растет в местах влажных и гнилых, лучше всего в грязи или — извините за грубость — на навозной куче.

Альбин. И дух, стало быть, тяжелый?

Бертульф. До того тяжелый — тяжелее, чем в отхожем.

Альбин. А есть ли от этого овоща какая-нибудь польза?

Бертульф. Не только что польза — он считается изысканным лакомством.

Альбин. Наверно, у свиней, или у ослов, или у кипрских быков[487].

Бертульф. Нет, у людей, и к тому же изнеженных и разборчивых. Существует племя пелинов[488], у которых застолья тянутся очень подолгу. Заключительное возлияние они на своем языке зовут «ресумта» — примерно то же, что у нас «сладкое».

Альбин. Сладкое отменное!

Бертульф. Порядок этой заключительной пирушки такой, что хозяин может предложить гостям что ни заблагорассудится, а отказываться нельзя, но все надо принимать с благодарностью.

Альбин. Что, если бы он предложил цикуту или отваренную дважды капусту[489]?

Бертульф. Что ни поставят на стол, надо съесть без всяких разговоров. Дома каждый может вырвать то, что проглотил, потому что почти всегда хозяин потчует водяной свеклой, или антикомаритой — можно называть и так и этак, разницы никакой. К ней добавляют немного дубовой коры и побольше чеснока — получается салат.

Альбин. Кто же установил столь варварский порядок?

Бертульф. Обычай; он сильнее любого тирана.

Альбин. Трагический круг ты мне изобразил, ежели он завершается так неприятно.

Бертульф. Я свое высказал, но отнюдь не предрешаю, что не может быть суждения, более верного.

Кантел. А мне известно, что у древних была рыба, которую называли акомарита.

Бертульф. От кого известно?

Кантел. Книгу могу показать; имени автора сейчас не припомню. Написана она по-французски, но еврейскими буквами.

Бертульф. Какого вида была рыба антикомарита?

Кантел. Вся в черной чешуе, только брюхо белое.

Бертульф. Не рыба, а какой-то киник в плаще! А вкусом какова?

Кантел. Хуже не бывает. И очень вредная вдобавок. Попадается в гнилых прудах, иногда в выгребных ямах, вялая, слизистая, только возьмешь ее в рот — начинается тяжелый насморк, который даже рвотою не облегчить. Водится в той земле, что именуют Кельтифракией[490], Там ее едят с удовольствием, потому что отведать мяса там преступление страшнее убийства.

Альбин. Несчастная это земля со своею антикомаритой.

Кантел. Больше я ничего не знаю и тоже не хотел бы, чтобы мое мнение кому-либо помешало высказаться.

Дифил. Зачем искать объяснения у Маммотрепта или в еврейских письменах, когда сама этимология слова явственно обнаруживает, что «антикомариты» — это девушки, неудачно вышедшие замуж: мужья у них старые. Ведь ни для кого не новость, что переписчики quo превращают в со, оттого, что с, q и к — звуки сродные[491].

Εвмений. Если б мы были уверены, что это слово — латинское, Дифил, пожалуй, был бы недалек от истины. Но мне кажется, что оно греческое и слилось из трех слов: αντί, то есть «против», κώμη, то есть «деревня», и οαριζειν, то есть «по-женски болтать». «О» через синналефу[492] выпало, и получается, что «антикомарита» — это женщина, которая всем докучает грубой деревенскою болтовней.

Φабулл. Наш Евмений выказал себя чутким грамматиком. Но, по-моему, здесь сколько слогов, столько слито и слов: «ан» означает άνευ[493], «ти» — τιλλων[494], «ко» — κωδια[495], «ма» — μαλα[496], «ри» — ρυπαρα[497], «та» — ταλας[498]. В целом же складывается: несчастный безумец, выдирающий шерсть из гнилых шкур.

Альбин. Такому работнику как раз и питаться водяною свеклою, о которой толковал Бертульф.

Бертульф. Вот именно!

Гадитан. Все вы обнаружили и чуткость и зоркость, но мне думается, что «антикомарита» — это «строптивая жена»: тут имела место синкопа[499], а первоначально было «антидикомарита», то есть «постоянно перечащая мужу».

Альбин. Ну, если мы усвоим такие тропы, то «послаблять» легко превратится в «послать», а «прекрасно» в «пресно».

Бертульф. Но Альбин, который в нашем сенате консул, до сих пор не открыл своего мнения.

Альбин. От себя мне сказать нечего. Но я охотно предложу вам на рассмотрение то, что недавно услышал от здешнего своего гостеприимца; болтун он невероятный, и всевозможных рассказов у него больше, чем у соловья песен. Так вот, он решительно утверждал, что слово это халдейское и состоит из трех частей. У халдеев, говорил он, «анти» значит «чудной» или «вспыльчивый», «комар» — «камень», а «ита» — «сапожный»[500].

Кантел. В нашем синоде все вышло в точности по пословице: сколько голов, столько и умов. Как же мы постановим? Подсчитать мнения можно, а разделить, так чтобы большинство взяло верх над меньшинством, нельзя.

Альбин. Тогда пусть лучшее возьмет верх над худшим.

Кантел. Но для этого потребовалось бы собрать еще один синод, потому что всяк свою невесту считает самой красивой.

Альбин. Будь это верно, было бы куда меньше прелюбодеев. Но у меня есть план. Давайте бросим жребий бобами, кому из нас быть судьею; он один и решит за всех.

Кантел. Хоть бы тебе самому и пришлось расхлебывать эту бобовую похлебку! Ну, что? Верно я предсказал?

Альбин. Мне больше по душе самое первое и самое последнее объяснение.

Кантел. Присоединяемся. Опять я один говорю от имени всех.

Альбин. Ну, что же, пусть отныне это решение принадлежит к тем, в коих сомневаться не дозволено.

Кантел. Правильно!

Альбин. А если кто вздумает его оспорить, какую кару назначим?

Кантел. Записать его «еретиком от грамматики», да еще прописными буквами!

Альбин. Прибавлю, в добрый час, то, что мне представляется заслуживающим внимания. Узнал я об этом от одного врача-сирийца и хочу поведать друзьям.

Бертульф. Что именно?

Альбин. Если сотрешь в ступе водяную свеклу, дубовый желудь[501] и сапожную ваксу, потом добавишь шесть унций дерма и сделаешь припарку, получится быстродействующее средство против собачьей парши и свиной чесотки.

Бертульф. Но вот что, Альбин, который всех нас заставил поломать голову над антикомаритой, у какого писателя вычитал ты это слово?

Альбин. Я скажу, но только на ухо, и кому-нибудь одному.

Бертульф. Я послушаю, но только на том условии, чтобы после, в свою очередь, сказать кому-нибудь одному на ухо.

Альбин. Но единица, если ее повторять, в конце концов становится тысячей.

Бертульф. Это верно, но как скоро ты из единицы сделаешь диаду, остановить течение диады[502] не в твоей власти.

Альбин. Что известно немногим, то можно скрыть, что многим — никоим образом. А триада уже принадлежит к множествам.

Бертульф. Сильный довод. Но если у кого три жены, говорят, что он многоженец, а если три волоса на голове или три зуба во рту, как скажут люди — что это, много или мало?

Альбин. Ну-ка, софист, придвинь ухо.

Бертульф. Что я слышу? Это такая же нелепость, как если бы греки не умели назвать своим именем город, дая осады которого привели столько кораблей, и вместо «Трои» говорили бы «Сутрий»[503]!

Альбин. Но этот Рабин недавно с неба свалился, и если бы не прямая помощь божества, мы бы уже сколько времени озирались в растерянности, не понимая, где люди, где благочестие, где философия, где науки.

Бертульф. Да, он заслуживает первого места среди первых любимцев Мории и со своими «антикомаритами» впредь достоин зваться «архиморитом»[504].

ΑΓΑΜΟΣ ΓΑΜΟΣ[505], или неравный брак

Петроний. Габриэль

Петроний. Откуда это наш Габриэль такой мрачный? Не из пещеры ли Трофония?Габриэль. Нет. Со свадьбы.

Петроний. Никогда не видывал лица, которое было бы так непохоже на свадебное! Кто побывает на свадьбе, после целых шесть дней выглядит приятнее и веселее обычного, а старики — так даже молодеют лет на десять! Что же это за свадьба такая? Наверное — Смерти с Марсом?

Габриэль. Нет, родовитого юноши с девушкою шестнадцати лет, безупречной внешности, нрава и состояния. Коротко говоря — хоть и самому Юпитеру под пару!

Петроний. Как? Такая юная девушка — такому старикашке?

Габриэль. Цари не старятся.

Петроний. Откуда ж в этом случае твоя печаль? Может, завидуешь жениху, который перехватил у тебя желанную добычу?

Габриэль. О, нисколько!

Петроний. Или случилось что-либо вроде того, что в стародавние времена на пиру у лапифов[506]?

Габриэль. Нет, ничего похожего.

Петроний. Или влаги Вакха недостало[507]?

Габриэль. Наоборот, еще осталось.

Петроний. Флейтистов не было?

Габриэль. И скрипачи, и арфисты, и флейтисты, и волынщики — все были.

Петроний. Ну, так что же? Гименей не явился?

Габриэль. Хоть и усердно его призывали, а попусту.

Петроний. И Хариты не пришли?

Габриэль. Нет. Ни дружка-Юнона, ни золотая Венера, ни Юпитер Брачный — никто!

Петроний. Зловещая, как тебя послушаешь, была свадьба и άθεος[508], а лучше сказать — άγαμος γάμος.

Габриэль. Ты бы и больше этого сказал, если бы видел все своими глазами.

Петроний. Значит, и не плясали на свадьбе?

Габриэль. Какой там! Хромали, а не плясали!

Петроний. И ни один благосклонный бог не оживлял застолья?

Габриэль. Никого из бессмертных не было, кроме одной богини, которая по-гречески зовется Псора[509].

Петроний. Ты описываешь мне чесоточную свадьбу.

Габриэль. Если б только чесоточную… Изъязвленную и гнойную!

Петроний. Но что такое, Габриэль? Упоминание насчет чесотки даже слезы у тебя вызвало!

Габриэль. Само дело, Петроний, такое, что даже из камня выжало бы слезы.

Петроний. Пожалуй, если бы камень видел. Но, прошу тебя, расскажи, что приключилось. Не скрывай, не томи меня дольше.

Габриэль. Ты знаешь Лампридия Евбула?

Петроний. Лучше и богаче нет человека в нашем городе.

Габриэль. А его дочь Ифигению[510]?

Петроний. Украшение нашего века.

Габриэль. Верно. А знаешь, за кого она вышла?

Петроний. Если скажешь, буду знать.

Габриэль. За Простофилия Блина.

Петроний. За этого Фрасона, который убивает всех подряд — в хвастливых своих баснях, разумеется?

Габриэль. За него самого.

Петроний. Но ведь он уже давно известен в нашем городе преимущественно двумя достоинствами — враньем и паршою, которая твердого названия еще не имеет и потому весьма многоименна[511].

Габриэль. Гордая парша и грозная; если дойдет до схватки, она не уступит ни проказе, ни слоновой болезни, ни лишаю, ни стригущему лишаю, ни волчанке.

Петроний. Так утверждает племя врачей.

Габриэль. Что же теперь, Петроний? Опишу девушку. Ты, правда, и сам ее себе представляешь, но убор придал столько прелести природной ее красоте! Милый мой Петроний, ты бы сказал, что перед тобою богиня! Ей было к лицу всё! Но вот появляется распрекрасный жених — безносый, одну ногу волочит (но совсем не так ловко, как швейцарцы[512]), руки в струпьях, дыхание зловонное, глаза мутные, на голове повязка, гной сочится и из ноздрей, и из ушей. У других пальцы в перстнях, у него даже на бедрах кольца.

Петроний. Что за беда стряслась с родителями, которые отдали такую дочь такому выродку?

Габриэль. Не знаю. Но многим кажется, что они рехнулись.

Петроний. Может быть, он очень богат.

Габриэль. Очень. Но одними долгами.

Петроний. Если бы девушка отравила ядом обоих дедов и обеих бабок, молено ль было придумать ей наказание тяжелее?

Габриэль. Если бы помочилась на прах родителей, достаточной карою было бы дать хоть один поцелуй такому чудовищу.

Петроний. Согласен.

Габриэль. Честное слово, мне это представляется более жестоким, чем если бы ее нагою бросили медведям, или львам, или крокодилам: либо дикие звери пощадили бы замечательную красу, либо смерть мигом прекратила бы все муки.

Петроний. Ты совершенно прав. Мне этот поступок представляется достойным Мезентия, который, как говорит Марон[513],

…мертвых тела с живыми связывал, руки

Вместе с руками, уста — с устами…

Но и Мезентий, если не ошибаюсь, не был так свиреп, чтобы привязать к трупу такую прелестную девушку. Да и лучше быть привязанным к любому трупу, чем к такому гнусному, как этот. Ведь самое его дыхание — яд, его речи — чума, его прикосновение — смерть.

Габриэль. Ты только подумай, Петроний, сколько наслаждения будет в этих ласках, этих объятиях, этих ночных играх и забавах!

Петроний. Я часто слышал, как богословы рассуждают о неравном браке. Этот брак с полным правом можно назвать неравным, — все равно что драгоценный камень оправили бы в свинец. Но что меня изумляет, так это отвага юной девицы. Обыкновенно девушки чуть не в обморок падают, завидев призрак или выходца с того света, а она отважится обнять ночью этакий труп?

Габриэль. Ей оправданием служит воля родителей, бесстыдство друзей, простодушие нелепого возраста. Я же не могу надивиться безумию отца с матерью. Кто пожелает выдать дочь, хотя бы и самой несчастливой наружности, за прокаженного?

Петроний. Никто, по-моему, если он сохраняет хоть крупицу здравого смысла. У меня если б дочь была и кривая, и хромая, и уродливая, как гомеровский Ферсит, да еще бесприданница вдобавок, я бы и тогда отказался от подобного зятя.

Габриэль. Но эта язва и мерзее и опаснее всякой проказы! Она и расползается быстрее, и нападает все вновь и вновь, и часто убивает; а проказа иной раз не препятствует человеку дожить и до глубокой старости.

Петроний. Может быть, родители не знали о болезни жениха?

Габриэль. Знали прекрасно.

Петроний. Если они так ненавидели свою дочь, зашили б ее лучше в мешок и бросили в Шельду[514]!

Габриэль. Конечно, это было бы меньшим безумием.

Петроний. Может, он каким-нибудь дарованием их пленил? Отличается в каком-нибудь искусстве?

Габриэль. Во многих: неутомимый игрок, непобедимый пьяница, наглый развратник, величайший мастер лгать и молоть вздор, грабитель не из ленивых, мот замечательный, гуляка отчаянный. К чему много слов? Школа учит лишь семи благородным искусствам, у него наготове более десятка неблагородных.

Петроний. Но должно же быть хоть что-то, чем он приобрел расположение родителей!

Габриэль. Ничего, кроме хвастливого имени рыцаря-конника.

Петроний. Какой там конник, когда он из-за своей парши едва ли и в седло-то способен сесть! Хотя, наверно, у него владенья изрядные?

Габриэль. Были кой-какие, но после всех сумасбродных выходок не осталось ничего, кроме одной башни, откуда он обычно выезжает в разбойничьи набеги, да и та в таком прекрасном виде, что ты и свиней не стал бы держать. Однако ж на языке у него постоянно лишь замки, да лены[515], да прочие звонкие слова; и герб свой поприколачивал где только возможно.

Петроний. Что у него в гербе?

Габриэль. Три золотые слона на пурпурном поле.

Петроний. Выходит, что слону — слоновая болезнь. Но кровожадный, надо полагать, человек.

Габриэль. Не так до крови жадный, как до вина. Красное вино прямо обожает.

Петроний. Значит, хобот ему нужен для питья.

Габриэль. Очень нужен.

Петроний. Ну, что ж, герб свидетельствует, что его хозяин — большой дурень, бездельник и винохлеб. Пурпур — цвет не крови, но вина, а золотой слон обозначает: «Сколько бы золота у меня ни появилось, все пропью!»

Габриэль. Так оно и есть.

Петроний. Принесет ли он хоть что-нибудь своей невесте, этот Фрасон, хоть какую-нибудь выгоду?

Габриэль. Выгоду? Самую обильную…

Петроний. Мот — обильную выгоду?

Габриэль. Дай мне договорить. Самую обильную и самую худшую паршу.

Петроний. Провалиться мне на этом месте, если бы я охотнее не выдал свою дочь за коня, чем за такого конника!

Габриэль. А я — так хотя бы и за монаха! Потому что не за человека вышла она замуж, но за труп человека. Если бы ты видел это зрелище, скажи, смог бы ты удержаться от слез?

Петроний. Каким образом, когда я и теперь-то едва не плачу? Неужели родители были настолько глухи к естественному чувству любви, чтобы единственную дочь, девушку такой красоты, такого дарования, такого нрава, отдать в рабство такому чудовищу ради поддельного герба?!

Габриэль. И такой посушок, свирепей и нечестивей которого и представить себе нельзя, для важных господ не более чем забава, хотя те, кто рожден править государством, должны обладать здоровьем самым крепким. Состояние тела воздействует и на силу духа; а эта болезнь пожирает мозг человека до конца. Вот и получается, что во главе государства становятся люди, недужные и духом и телом.

Петроний. Не только сильным умом и цветущим здоровьем должны обладать люди, стоящие у кормила правления, — они должны и внешне отличаться благообразием. Хотя главное достоинство государей — это мудрость и бескорыстие, далеко не безразлично, какова внешность того, кто повелевает другими. Если он жесток, телесное безобразие много способствует ненависти, если добр и честен,

Габриэль. Верно.

Доблесть милее вдвойне, заключенная в теле прекрасном [516].

Петроний. Разве не оплакивают несчастья тех женщин, чьи супруги после свадьбы заболевают проказою или падучей?

Габриэль. И с полным основанием.

Петроний. Что ж это за сумасшествие — самим отдать дочь более чем прокаженному!

Габриэль. Более чем сумасшествие. Если вельможа желает вырастить щенков, спрашивается, подпустит ли он к суке хороших кровей паршивого и безродного пса?

Петроний. Напротив, примет все меры, чтобы и кобеля подобрать как можно благороднее, — иначе родятся ублюдки.

Габриэль. А если бы начальник пожелал увеличить конницу, неужели подпустил бы к отличной кобыле больного и выродившегося жеребца?

Петроний. Больного он не потерпел бы и в общей конюшне — чтобы болезнь не перекинулась на других лошадей.

Габриэль. И в то же время они не считают важным, кого подпустить к дочери и от кого родятся дети, которым предстоит не только унаследовать все их состояние, но и управлять государством?

Петроний. Даже мужик не всякого быка допустит к корове, не всякого жеребца случит с кобылою, не всякого хряка со свиньею: ведь иной бык предназначен для плуга, жеребец для телеги, а хряк для кухни.

Габриэль. Взгляни, как превратны человеческие суждения! Если какой-нибудь плебей насильно поцелует патрицианскую девушку, считают, что это обида, за которую должно мстить войною.

Петроний. Беспощадной войною.

Габриэль. И сами, добровольно, все зная, все понимая, отдают самое дорогое, что у них есть, презренному выродку! Это преступление и частное, против собственной семьи, и общественное, против сограждан и всего государства.

Петроний. Если жених, в остальном здоровый, чуть прихрамывает, как трудно ему найти невесту! И только этот порок не в счет при помолвке.

Габриэль. Если кто отдал дочку в услужение францисканцу — какое возмущение, сколько слез о худо пристроенной девице! Но у нее здоровый и крепкий муж, хоть и под рясою, а та весь свой век проводит с полуживым трупом. Если девушка выходит за священника, шутят, что она окунулась в елей; но та узнает мази куда похуже елея[517].

Петроний. Враги так не поступают с пленницами, пираты — с девушками, которых находят на борту захваченного судна, а родители поступают так с единственною дочерью, и власти не назначат над ними опеки!

Габриэль. Как поможет помешанному врач, когда он сам помешан?

Петроний. И удивительно, что государи, чья обязанность — заботиться о подданных хотя бы телесно, то есть прежде всего — об их здоровье, здесь никаких средств не изобретают. Страшная зараза овладела большою частью мира, а они преспокойно храпят, будто это их не касается.

Габриэль. О государях, Петроний, надо говорить с благоговением. Но придвинь-ка ухо, я шепну тебе три слова.

Петроний. Какое несчастье! Хоть бы ты оказался лживым пророком!

Габриэль. Сколько, по-твоему, разных болезней от отравленного тысячею разных способов вина?

Петроний. Бесчисленное множество, если верить врачам.