Страница:

Тост за тостом — хотя и поминки, а шумно — за дружбу, которая в чем-то и выше любви (Игорь с Владом: «На голову выше!», Нина: «Чушь! Только любовь может вас вознести над мертвечиной, над пошлым ритуалом, который вы принимаете за нормальную, обыденную жизнь!»), тост за тех, кто любит безответно, — Оксаночкин тост со значением, с томным взглядом в сторону Пашки Большого (но у Нины и тут особое мнение: «Безответной бывает влюбленность, как киста на придатке, вырезали и полегчало! а любовь, как ребенок, рождается от двоих, от мужчины и женщины — в чем весь ужас? смерть любви — это смерть живого существа! Паша, Влад! Я просила не чокаться!»), а потом тост не тост, просто Малой находит на этажерке книжку из любимой бабулиной серии «Прочти, товарищ!» и читает как будто бы голосом Левитана: «Мнение видных специалистов: растительная жизнь на Марсе есть! Недалек тот день, когда астроботаники в скафандрах соберут на Марсе свой первый гербарий! Ура-а!» — и все весело вторят: «Ура!» — только Нина насмешкой растягивает слова: «Я смотрю, вы в провинции помешались на космосе! В себе ничего-то еще не поняли, миллион же проклятых вопросов! А туда же, скорей к марсианам! Но чему вы их сможете научить — накапливать подкожный жир, золото и хрусталь?» — и обводит всех светлым сиамским взглядом.

А потом Влад и Нина танцуют под патефон аргентинское танго. Влад танцует как бог, он кружит ее, приподнимает, вдруг нескромно прижав и отбросив, рвет за руку и снова сжимает в объятиях и как будто случайно хватает губами ее белую, верткую прядь. Отвернувшись — но их отражения продолжают метаться в узком зеркале, вделанном в спинку дивана, — Игорь пьет огуречный рассол, пьет из банки, заглатывая то чеснок, то какую-то травку, выпивает до дна и уходит на кухню. Чувство, с которым он прожил все последние годы, вдруг взрывается и корежит грудную клетку. И, забравшись в кладовку, он кусает рукав: он один не живет, настоящее происходит с другими — он же только питает свой организм, точно рыбок в аквариуме, да, как здорово сказано, лишь наращивает подкожный жир, он малек, он амеба, он даже танго, что там танго, он толком шейк никогда не научится танцевать!..

В кухне — чьи-то шаги. Кто-то пьет из-под крана. Оксаночка жалобно просит: «Павлик, шо тебе — трудно? Ты меня научи — всех делов! А не любишь — не надо. Ты как друг — возьми шефство!» — «А может, повышенное обязательство — к столетию Ленина?» — «Лениным не хохмят». — «Ну как знаешь! А то бы к столетию, так и быть, научил!» — «Ты не брешешь? Павлик… Павличек, я ж никогда еще в жизни не целовалась!»

А под утро его нашла Нина, он заснул на полу — Нина вскрикнула, потому что считала, что вошла не в кладовку, а в туалет. Он отвел ее через весь коридор куда надо, включил свет и, боясь, что вот-вот раздадутся звуки, соответствующие и моменту, и месту, но — ненужные, невозможные, — заткнул уши и стал ждать ее в ванной.

Да, таким идиотом он, должно быть, и был: жаждал жизни и при ее приближении — затыкал себе уши. Игорь бросил подушку, застроченную сердечком, — метил в кресло, но не попал, — встал, вставая, опрокинул бутылку, позабыв, что поставил у ног. Водка, как одышливое дыхание — у него сейчас было такое же, — толчками пульсировала в узком горле; теперь и ворсинки ковра станут помнить об этой минуте, и Натке расскажут, и кошке Марусе. Маруся вернется с дачи, конечно, беременной, и ее в это самое место непременно стошнит. И, отставив бутылку, он отправился в ванную за тряпкой. Игорь жил у Наташи десятый месяц и не знал, бывает ли у кошек токсикоз.

Ванна оказалось переполненной, вода лилась на пол, но, должно быть, недолго, он успел почти вовремя. Закрыл краны, стал собирать воду в ведро колючим куском мешковины, яростно скручивая ему хребет, потом копчик, потом длинный хвост… Это слово сегодня как наваждение — позвоночник… хребет!

Запись в первой загранке — в Праге или в Берлине, рядом жил человек от парткома, но охота сильнее неволи, запершись в туалете, Игорь делал свои почеркушки в узком блокноте, ночью клал его под подушку, утром снова в бумажник — сберег! Для того лишь, чтоб Кирка нашел, и прочел, и подумал: а это-то чем не улика?

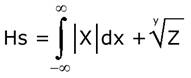

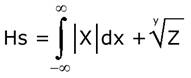

И еще было чем-то похожее — да ничем не похожее — очень давнее и очень глупое — про незнание: нашей посмертной судьбы (x), цели прихода в этот мир (y), общего замысла мироздания (z) — про неразрешимость задачи, состоящей из одних неизвестных:

(где Hs — естественно, homo sapiens).

Пока он смыслил в расчетах прочности турбинных лопаток и статьи, и доклады его издавались, грош цена была этим корявым поделкам, невозможно было представить, что он будет трястись над ними, как какой-то музейный работник над автографом Пушкина. Когда же наука, как он сейчас, поставленная раком, этой позы не вынесла и от «раком» скончалась, с чем, скажите на милость, он должен себя идентифицировать — с гроссбухом? Это даже не книга теперь, а всего лишь программа, называется «Инфобухгалтер», в целом очень неглупая, только слишком уж честная, и приставлен к ней он, Игорь Львович, научившийся за какой-нибудь год ускользать от налогов, точно ящерица в песок, — ничего, книгой станут его мемуары! он такие подробности вспомнит, «дяде Владу» их будет решительно нечем перешибить!

От стояния вниз головой стены опять колобродили. Мемуары — ведь это слова и картинки, картинки в словах, вот и славно. Потому что воскресить идиота, зажавшего уши в той, замызганной, пахнувшей плесенью ванной, все равно невозможно…

Вместо плесени вдруг запахло духами, Нина вытерла руки соседкиным полотенцем и, зачем-то притянув к себе его свитер, сказала: «Я могу тебя, Игорь, попросить об одном одолжении? Для меня это жизненно важно!» Он опять удивился белому цвету, а может, и свету ее светло-серых глаз и ответил: «Конечно!» А она, встав на цыпочки, посмотрела сначала в один, а потом в другой его глаз: «Я сейчас за себя не ручаюсь. Я хочу, чтобы за меня ручался ты!» — «Я? И как это сделать?» — «Я зачем-то пообещала Мише, что мы завтра увидимся…» — «Нет, не надо. Не надо с ним! Он… Короче, я не могу рассказать тебе все. Но не надо!» — «Откуда ты знаешь, что мне надо?! — ее пухлые (он подумал: пуцатые, потому что не знал, что в Москве это слово не говорят), ее круглые губы растянула усмешка. — Я и Владу дала телефон, чтоб звонил мне в коллектор! И тебе, хочешь, дам?» — «Есть у Миши такой афоризм: дамы делятся на дам и не дам!» — он хотел ее здорово напугать, но ладони и шея от этой дерзости взмокли у самого. «Игоречек, я взрослая женщина! И мне нужен, — она с удовольствием выпела: — мне ну-ужен мужчина. Но не первый попавшийся, понимаешь?» Он сглотнул, пересохшее горло разболелось: «Не первый? Второй?!» А она вдруг ударила кулачками в его грудь: «Почему? Это что — так заметно?!» — «Не знаю.» — «Знаешь, Игорь! Ты теперь обо мне знаешь столько всего!..» — «Не волнуйся, пожалуйста. Я — могила!» — «А как будет на вашем хохляцком могила?» — «Так и будет: могыла». Она улыбнулась: «Дурацкий язык!» — «Смотря что считать точкой отсчета! А кроме того, объективно, согласись: троянда красивее розы, лютый точнее, чем февраль, бэрэзэнь — чем март, травэнь — чем май, сэрпэнь — чем август! А в блакытном не только есть голубое, но еще и заоблачное, небесное…» — «Здорово — Нина тягуче зевнула. — Даже странно, что ты учишься на инженера. Слушай! Я дохну здесь от тоски! А давай ты будешь со мной пить коктейли и разговаривать!» — «Я? Когда?» — «Не сейчас! Потому что сейчас я хочу принять душ. А свидание я тебе назначаю завтра в шесть на площади Тевелева. Дашь мне чистое полотенце?» Он кивнул, понимая, что использованного полотенца бабуле не пережить, но пошел, долго рылся в комоде, отыскал поцветастее и принес. А когда все ушли, завернул его влажную вялость, его теплую истому, его тревожную, едва уловимую пахучесть в две газеты и сверток отнес на помойку. Три недели спустя, когда бабушка кричала ему в трубку о разгроме, разоре, но этого мало — о пропаже большого сиреневого в цветочках, — он лишь чувствовал, что пережил немыслимое, что до сих пор продолжает переживать и что это, наверное, называется близость.

Он отставил ведро — о матрешке он думал еще вчера, а поскольку черновиков не писал, то обкатывал фразу иногда по неделе.

Вновь заткнув водосток, потому что решил окунуться, он подумал: а почему неизжитым? Потому ли, что тело растет и мужает быстрее души… Он, выбрасывающий полотенце, он, себе затыкающий уши, был все тем же мальчишкой, придумавшим тайный знак — где-то в классе восьмом: узкий глаз с очень мелким зрачком (от волнения карандаш рвал бумагу), то есть вовсе не глаз — женский лаз, и лепил его, где только мог, на обложке тетради, на обоях возле кровати, на подоконнике их общей кухни и даже на школьной доске, правда, в самом углу и тайком — и пока иероглиф его не стирали, он сидел не дыша, с восторгом и ужасом ожидая разоблачения.

Он попробовал воду рукой и шагнул в нее. Успев сделаться комнатной, то есть липкой и плотной, вода нисколько не освежала, но отнимала у тела усталость, животик и то, что Людася называла вторым затылком и третьей с четвертой лопатками. А ведь в этой почти невесомости он и жил — всё буквально, и Мефистофель не нужен! — жил годами, вымахивал над волейбольной сеткой, звонко вбивая «колы», проносился по лестницам с лифтом наперегонки — вверх, вниз же — просто перебирая воздух ногами, гоцал на велосипеде, не ездил, а именно гоцал… пока Нина ему не сказала, что и этого слова в русском нет.

Ночь перед их первой встречей, как река без мостов и без лунной дорожки, потерялась, отбилась от берегов. На одном из них, но каком, уже было неясно, был отец, переставший с ним разговаривать из-за «самоуправства с жилплощадью, на которой ты не прописан», и еще там был Влад, брови домиком, губы тюбиком — чемпион по художественному свисту, — Игорь не смог, не отважился рассказать ему о назначенной встрече. Потому что он не был уверен, что Нина придет, потому что у Влада уже третий месяц была собственная, через три дня на четвертый, круглосуточная медсестра — семь раз в месяц, а в прошлом месяце вышло даже все восемь раз — Зина. Влад влюблялся в нее все сильнее, и все больше ревновал ее к Мишке, и дошел уже до того, что стал сыпать ей в вино димедрол и пытался ее разбудить, бормоча: «Это я — Михаил!» — тряс и даже хлестал по лицу, почему-то считая, что в беспамятстве она обязательно себя выдаст. А когда после Нового года Миша свалился с воспалением легких, Влад придумал, чтоб Игорь ей позвонил: дескать, Миша вас просит прийти в три часа, потому что он будет в квартире один. И пока ее вызывали из больничных, бесконечных, как двенадцатиперстная кишка, закоулков, Игорь от страха вгонял себе ногти в ладонь, Влад же, развалясь на кушетке, насвистывал «Маленькую ночную серенаду» — с таким чувством, с такими нюансами, что казалось, будь он стеклодувом, этот миг озарения навсегда уцелел бы в какой-нибудь плавной и удлиненной, с зеленоватым отливом вазе. Наконец на другом конце провода грубовато сказали: «Але!» — и после паузы нежно и жарко: «Владька, ты?» — цепь замкнулась, он задымился негодным сопротивлением и ударил ладонью рычаг.

В ночь перед первым свиданием с Ниной — без берегов, без луны и без звезд, даже без видимости течения — он вписал в дневничок:

В магазине «Ведмедик» на площади Тевелева он купил триста граммов казинак, чтобы грызть по дороге, — он не знал, по дороге куда. Нина долго не шла, было ветрено и очень сыро, он надвинул ушанку на самые уши — казинаки загромыхали во всей голове. И поэтому он не сразу услышал, как она его окликает с подножки троллейбуса. И запрыгнул уже почти на ходу, а она объявила: «Мы с тобой едем в „Грот“!» Это был такой бар, только-только открывшийся, по харьковским меркам совершенно парижский, здесь и днем был разлит полумрак, вместо окон золотистыми рыбками или синими осьминогами мерцали подсвеченные витражи, пол был, правда, в окурках и не было вешалки — но зато среди прочих ингредиентов в коктейле «Зарница» гордо значилось «Наполеон».

Он вернулся от стойки с этой самой «Зарницей» и заметил, запахло духами, потому что она сняла шубу. Под нейлоновой блузкой, будто две театральные маски, проступили атласные чашечки. Он почувствовал, как загораются уши — от мороза, но этого ей ведь не скажешь — и, достав из кармана спички, стал их жечь, оплавляя в бокале соломинку. Нина фыркнула: «Ненавижу, когда портят вещи! — и через стол потянулась к нему с сигаретой, театральные маски тревожно качнулись. — Ты согласен, что главное в жизни — созидание?» Подпалив сигарету, он сказал: «Я не знаю. Потому что не знаю, для чего это все — жизнь, Земля, человечество! И не делай, пожалуйста, вид, что ты знаешь!» — «Игоречек! Я знаю! — и после детской короткой затяжки спросила сквозь дым: — Слово экзистенциализм тебе о чем-нибудь говорит?» — «А тебе говорят что-нибудь такие слова, как ферромагнетизм, монохроматизм? Или лучше потреплемся про реверберацию?!» — «Споры физиков и лириков давно потеряли свою актуальность! Физикам тоже не вредно бы знать, что человек как существо устремленное к смерти обязан себя всякий миг созидать! — И вдруг строго сказала, посмотрев на часы: — Скоро Влад подойдет. Извини, я его пригласила… для компании. Ничего? Вы же с ним неразлучны!» Он кивнул: «Ничего. Неразлучны…» — и почувствовал, кроме неловкости и обиды, что, пожалуй, так будет и лучше, Влад возьмет разговор на себя, запоет, засвистит, заиграет бровями, у него даже кости на пальцах хрустят музыкально и в такт. Он же, Игорь, тогда сможет просто сидеть и смотреть, как все время живут эти вспухшие губы, и театральные маски под ними, и так часто меняющиеся глаза, вот сейчас, например, они плавают, будто льдинки в коктейле, истончаясь и тая.

«Пока он не пришел! — Нина цепко взяла его за руку, сдавила запястье: — Я тебе наврала, говоря что мне нужен мужчина. Я уже попыталась с одним, он из нашего института культуры, с режиссерского курса. И не вышло, я его прогнала! Мы уже с ним лежали в постели, и я вдруг поняла… Извини! У меня недержание речи! Бляха-муха! А слушаешь ты хорошо! Может, мы повторим?» Он не понял: «Мы? — задохнулся. — Мы с тобой?» — «Ну а с кем же? У тебя деньги есть? Очень классный коктейль!» Он кивнул, пересохшие гланды — у него был хронический тонзиллит, и они отзывались на все, как душа, — коряво уперлись в нёбо. Раздышался он только у стойки, заказав ей «Зарницу», а себе на последние рубль шестьдесят полстакана шампанского.

Когда Игорь вернулся, Нина куталась в шубу, ее губы, казалось, набухли еще больше, льдинки глаз истончились и стали темней: «Я его прогнала, потому что я вдруг поняла, елки-палки, да что же я делаю? Это я ведь блужу, вашу мать! — и ударила кулачком по столу. — Только с первым мужчиной… мотай, Игоречек, на ус, повторяй про себя: только с первою женщиной это — не блуд… боже мой, это все совершенно невинно и чисто, как в раю!» — на ресницах, опушенных тушью, повисли слезинки; тушь была хоть и черной, а все равно походила на иней. Он сказал, чтоб ее успокоить: «Но ведь ты не снегурочка. Это снегурочка любит только раз в жизни!» — «Ай, как много бы я, Игоречек, дала, чтоб растаять весной! — черно-серые струйки набежали на скулы и хлынули вниз. — Потому что все лучшее про-изо-шло! Я не знаю, для чего мне жить дальше!» — «Знаешь-знаешь!» — и он подмигнул ей и понял, что чуточку пьян, ноги ватно осели, не обещая обычного послушания. Нина всхлипнула, закусила большую губу и умудрилась ему улыбнуться одной только верхней. А глазами уперлась в его ошарашенные глаза. И смотрела на их трепыханье, как в прорубь, не подсекая. Время больше не шло. Игорь вдруг ощутил, что касаний не надо, что, оказывается, и без слипшихся в общий ком губ можно слиться и медленно перетекать то туда, то обратно, друг в друга — без губ и без рук это только и можно, до потери себя, до потери ее, до улета на Альфу Центавра…

Влад не шел — потому что сидел через стол у стены, попивая коктейль и поглядывая на них из-за спин и голов! А потом они вышли наружу, потому что у Игоря кончились деньги и он выдумал, что хотел бы пройтись подышать. Они вышли и замерли. Час назад еще мокрый и черный город оказался весь в белом, стертые вечерним сумраком деревья выплывали из темноты коралловым рифом. Можно было подумать, что прошла половина вечности, накатил океан, нагудел, наплодил и отхлынул — Игорь так и подумал и в предвкушении ее второй половины снял ушанку из кролика и уставился в звездное небо. Он трезвел, ноги в общем-то слушались, но на небе все-таки что-то звучало — это чувство потом повторилось всего раза два и прошло вместе с юностью, — звучало пронзительно и неслышно, как подтаивающий возле люка снег, которому все равно — быть ли ледышкой в земле, ручьем ли, вином ли, блевотиной или снова идеальным кристалликом снега. Все уравнивающее и увязывающее все равно, очевидно, в тот миг и звучало, всё всему: звезды — снегу, песчинка — Земле, миг — Вселенной.

Влад обрушился сзади, стиснув Игоря с Ниной, прижал их друг к другу плечами: «Вы смотрелись за столиком колоссально! Вы, поручик, и эта знойная женщина — мечта поэта!» Он как будто решил все за них, так и вел себя весь этот вечер, брал их за руки, соединял их ладони, восклицал, обращаясь непонятно к кому: «Дышите глубже: вы взволнованы!» — или пел своим бархатным, вкрадчивым голосом: «Устал я греться у чужого огня! Но где же сердце, что полюбит меня?» Шли они к Москалевке, перебрасываясь снежками, перепрыгивая через скамейки, но почему-то вдруг оказались под окном у Пашки Малого и стали дружно вопить: «Павло! Выходи!»

Пашка выбежал вместе с Большим и еще почему-то с санями, в которые сразу же во дворе усадили Нину. Запрягались по двое, бежали споро, хотя под полозьями скрежетал то и дело асфальт. На крутом повороте санки врезались в театральную тумбу — это Влад шутки ради резко их развернул — Нина вывалилась на землю, закричала, скрючив правую ногу, и некрасиво отбросила левую — на тумбе над самой ее головой темнела афиша «Цирк лилипутов». Пашка с Павлом бежали из темноты. Влад таращил глаза и кадык, Игорь бросился к ней, встал на оба колена… Нина сблизила веки, он подумал: от боли, а она вдруг шепнула: «Ты бы мог полюбить хромоножку, калеку — мог бы? Это тест! Да, нет? Сразу!» — «Я не знаю,» — он так и стоял на коленях, когда Нина легко поднялась: «Влад! А ты? Ты бы мог взять в жены калеку?» Влад ответил не сразу: «Я? Калеку? — разбежался, ударил ногой по стволу, уронив на их головы комья мокрого снега. — В жены взял бы, в любовницы — нет!» Игорь как бы старательно чистил промокшие брюки, гланды снова заныли, он видел затылком их притихшие, взрослые лица — настоящая жизнь, как всегда, настигала других. Впрочем, это был миг. Подбежавший Малой завопил: «На арене! Весь вечер! Лилипуты и их дрессированные тараканы! — и, схватив за веревку санки, стал их дергать: — Але ап! Ап! Ап!» — вдруг упал на них пузом и ринулся вниз, мимо лестницы, ускользавшей в какой-то неведомый переулок.

И, дождавшись Большого, они все побежали за ним. Но Малой почти сразу потерялся из вида. И, увидев вдали у забора какую-то тень, они ринулись к ней. Тень шарахнулась, бросилась прочь…

Будто сетка из йода, наложенная на припухший ушиб, Москалевка рябила скрещениями переулков и улиц. Поначалу казалось, это все же Малой удирает, заманивая их в эти дебри из двухэтажных полубараков и частных домишек. Там и здесь, громыхая цепями, визжали собаки. Непривязанные же мчались с ними наперегонки вдоль забора, наткнувшись на соседскую изгородь, с хрипом грызли ее, а иные, вдруг взмыв, точно сало на раскалившейся сковородке, с визгом падали вниз. Они чуяли, мчится стая, и бесились, и с яростью призывали соседских собак отогнать ее, нет, догнать и задрать. И от этой неотступающей жути бежалось еще веселей.

Тень метнулась через пустырь, безошибочно огибая траншеи, отыскала калитку в бесконечном деревянном заборе и исчезла за ней. Это значило, что три переулка они гнали не Пашку Малого, а какого-то типа с дыхалкой, как у мастера спорта. Это Нина сказала, поперхнувшись одышливым смехом, и запрыгнула на металлическую трубу, а с нее на приваленное к забору дерево. Влад сказал: «Он подштанники сейчас сушит — твой мастер спорта!»

Их четыре поспешных, коротких смешка отлетели с облачками горячего пара в тишину — потому что собаки замолкли — и от этого стало как-то не по себе. Большой высморкался в два пальца — для солидности, но без всякой привычки (каждый день ему бабушка клала в карман до трескучести свежий платок): «Пошукать бы Малого! А то…» — и, беспомощно растопырив ладонь, отошел и потер ее о штакетник.

«Я однажды заблудилась в лесу! Это было так грандиозно! — Нина села на ствол и, закинув лицо к еще желтой, еще невысокой луне, говорить стала ей, как прилив, вся немного приподнимаясь: — Вы представьте! Вокруг ни души и темнеет… Бляха-муха! Что делать? И я чувствую, что хожу-то по кругу, вот в чем ужас. И уже мне мерещатся волки! Только небо еще голубое, а в подлесок оглянешься — боже, кто-то шевелится и ни зги! Как я эту тропинку нашарила?! Чудом! И пошла я по ней. Потому что в потемках она светлела и вела, и вела, и я верила ей… и на ней я так много всего поняла — про себя, про людей, протоптавших ее, и про то, что без этих совершенно ведь безымянных людей я погибла бы! Мы нераздельны — мы все! Но чтоб это понять, мне понадобилось заблудиться, пережить этот ужас!.. — Опрокинутое лицо отражало луну и луной же вдруг глянуло вниз: — Паша, Игорь, поймите! Надо дать человеку возможность попасть в экстремальную ситуацию! И Малой сейчас прозревает такое, что вам и не снилось!» Влад качнул ее ногу, обутую в рыжий сапог: «Если так рассуждать, то парнишка, который от страха нассал или серет сейчас за забором, он постиг, я не знаю… смысл жизни!» — это Влад сказал, именно Влад, правда, как бы с усмешкой, но Нина ее не заметила и соскочила ему прямо в руки: «Ну конечно же! Владик, это конгениально!» — И они вдруг помчались вприпрыжку, перебрасываясь снежками, и куда-то свернули — Игорь с Пашкой, остановившись раскурить отсыревший «Дымок», не успели заметить куда.

А когда Игорь бросился к перекрестку, освещенные низкими окнами улочки были пусты, на одной паутинились невысокие, очевидно, плодовые деревца, а в конце ее голосили собаки. Он рванулся на лай, вместо ревности (ведь у Влада была круглосуточная медсестра) ощущая сосущий под гландами страх никогда ее не увидеть. Тучный Пашка сопел позади, отставая все больше и больше. Никогда ее не увидеть, потому что на Москалевке полно босячья, не поэтому, потому что она, как снегурка, взялась ниоткуда — поскользнувшись, он растянулся, оцарапав ледышкой щеку, — потому что в ней свет, бьющий прямо из глаз, и какая-то тайна, как в желтой пушистой пчеле, тайна пользы, и танца, и деловитости…

Он проснулся под утро впотьмах с тем же страхом потери, но еще и с неведомым прежде ощущением человека как чего-то другого — никогда и никто, даже мама, даже в детстве не была для него чем-то большим и тем более чем-то иным; это было так поглощающе ново — ощущение человека как шороха снега, как громкой и ломкой сосульки, всех сосулек на свете, всех ручьев и речушек, взъерепенившихся, чтоб снести свой тяжелый, онемевший хребет… чтоб снести его к главной реке, чтоб она разлилась широко-широко и на этих лугах разрослись колокольчики, клевер, ромашки, разрослись для того лишь, чтоб тысячи пчел к ним с гудением ринулись, в них зарылись… На будильнике было меньше пяти. Мать с отцом спали тут же за пианино, разделявшим их двадцать метров на гостиную-детскую и — это странное слово мать всегда говорила с прононсом — будуар-э-альков. Он сидел в своем кресле-кровати, обнимая подушку, вжимая ее туда, где дремал его «взбалмошный друг»… да, обычно хлопот с ним хватало, но теперь с появлением Нины друг затих — почему, непонятно — он решил, потому что ничуть он в нее не влюблен, это в принципе что-то другое, как шаги Нила Армстронга — вскользь, вплавь, влет — по Луне, то есть вовсе уже не шаги!

И при слове организация (кстати, сказанном ведь не кем-нибудь, именно Владом — либо в тот же день, либо, максимум, через день в раздевалке лабораторного корпуса: «Впятером, как кулак: Нина, я, ты, Большой и Малой. В понедельник и пятницу, место будет меняться…») Игорь только и мог ощутить, что все будет, все только еще начинается, потому что два раза в неделю рядом с ней, вслед за ней — вплавь, вскользь, влет… И, как Влад, крепко стиснув кулак, он сказал: «Заседание продолжается!»

Только Пашка Большой поначалу энтузиазма не выказал: «А зачем? Объясните мне сверхзадачу!» Они вызвали его из квартиры во двор — телефон у него, безусловно, прослушивался из-за деда, известного венеролога, лечившего даже обкомовских шишек, — завели его в домик на детской площадке, здесь хотя и воняло мочой, но казалось, что сумрак и теснота гарантируют конспирацию. Влад сказал: «Объясняю! Это — проверка на вшивость — всех, тебя в том числе!» — и подействовало неотразимо. Пашка высморкался в два пальца: «А я что? Разве против?» — и одним точным взмахом припечатал короткий ошметок к переплету окошка.

А потом Влад и Нина танцуют под патефон аргентинское танго. Влад танцует как бог, он кружит ее, приподнимает, вдруг нескромно прижав и отбросив, рвет за руку и снова сжимает в объятиях и как будто случайно хватает губами ее белую, верткую прядь. Отвернувшись — но их отражения продолжают метаться в узком зеркале, вделанном в спинку дивана, — Игорь пьет огуречный рассол, пьет из банки, заглатывая то чеснок, то какую-то травку, выпивает до дна и уходит на кухню. Чувство, с которым он прожил все последние годы, вдруг взрывается и корежит грудную клетку. И, забравшись в кладовку, он кусает рукав: он один не живет, настоящее происходит с другими — он же только питает свой организм, точно рыбок в аквариуме, да, как здорово сказано, лишь наращивает подкожный жир, он малек, он амеба, он даже танго, что там танго, он толком шейк никогда не научится танцевать!..

В кухне — чьи-то шаги. Кто-то пьет из-под крана. Оксаночка жалобно просит: «Павлик, шо тебе — трудно? Ты меня научи — всех делов! А не любишь — не надо. Ты как друг — возьми шефство!» — «А может, повышенное обязательство — к столетию Ленина?» — «Лениным не хохмят». — «Ну как знаешь! А то бы к столетию, так и быть, научил!» — «Ты не брешешь? Павлик… Павличек, я ж никогда еще в жизни не целовалась!»

А под утро его нашла Нина, он заснул на полу — Нина вскрикнула, потому что считала, что вошла не в кладовку, а в туалет. Он отвел ее через весь коридор куда надо, включил свет и, боясь, что вот-вот раздадутся звуки, соответствующие и моменту, и месту, но — ненужные, невозможные, — заткнул уши и стал ждать ее в ванной.

Да, таким идиотом он, должно быть, и был: жаждал жизни и при ее приближении — затыкал себе уши. Игорь бросил подушку, застроченную сердечком, — метил в кресло, но не попал, — встал, вставая, опрокинул бутылку, позабыв, что поставил у ног. Водка, как одышливое дыхание — у него сейчас было такое же, — толчками пульсировала в узком горле; теперь и ворсинки ковра станут помнить об этой минуте, и Натке расскажут, и кошке Марусе. Маруся вернется с дачи, конечно, беременной, и ее в это самое место непременно стошнит. И, отставив бутылку, он отправился в ванную за тряпкой. Игорь жил у Наташи десятый месяц и не знал, бывает ли у кошек токсикоз.

Ванна оказалось переполненной, вода лилась на пол, но, должно быть, недолго, он успел почти вовремя. Закрыл краны, стал собирать воду в ведро колючим куском мешковины, яростно скручивая ему хребет, потом копчик, потом длинный хвост… Это слово сегодня как наваждение — позвоночник… хребет!

Запись в первой загранке — в Праге или в Берлине, рядом жил человек от парткома, но охота сильнее неволи, запершись в туалете, Игорь делал свои почеркушки в узком блокноте, ночью клал его под подушку, утром снова в бумажник — сберег! Для того лишь, чтоб Кирка нашел, и прочел, и подумал: а это-то чем не улика?

Гигантизм готических соборов, их высокомерное попрание всех человеческих мерок свидетельствует не о радостной устремленности к Богу, а о страхе перед Ним, о попытке искупления таким образом (а не Его Образом) своих непомерных грехов.

И еще было чем-то похожее — да ничем не похожее — очень давнее и очень глупое — про незнание: нашей посмертной судьбы (x), цели прихода в этот мир (y), общего замысла мироздания (z) — про неразрешимость задачи, состоящей из одних неизвестных:

(где Hs — естественно, homo sapiens).

Пока он смыслил в расчетах прочности турбинных лопаток и статьи, и доклады его издавались, грош цена была этим корявым поделкам, невозможно было представить, что он будет трястись над ними, как какой-то музейный работник над автографом Пушкина. Когда же наука, как он сейчас, поставленная раком, этой позы не вынесла и от «раком» скончалась, с чем, скажите на милость, он должен себя идентифицировать — с гроссбухом? Это даже не книга теперь, а всего лишь программа, называется «Инфобухгалтер», в целом очень неглупая, только слишком уж честная, и приставлен к ней он, Игорь Львович, научившийся за какой-нибудь год ускользать от налогов, точно ящерица в песок, — ничего, книгой станут его мемуары! он такие подробности вспомнит, «дяде Владу» их будет решительно нечем перешибить!

От стояния вниз головой стены опять колобродили. Мемуары — ведь это слова и картинки, картинки в словах, вот и славно. Потому что воскресить идиота, зажавшего уши в той, замызганной, пахнувшей плесенью ванной, все равно невозможно…

Вместо плесени вдруг запахло духами, Нина вытерла руки соседкиным полотенцем и, зачем-то притянув к себе его свитер, сказала: «Я могу тебя, Игорь, попросить об одном одолжении? Для меня это жизненно важно!» Он опять удивился белому цвету, а может, и свету ее светло-серых глаз и ответил: «Конечно!» А она, встав на цыпочки, посмотрела сначала в один, а потом в другой его глаз: «Я сейчас за себя не ручаюсь. Я хочу, чтобы за меня ручался ты!» — «Я? И как это сделать?» — «Я зачем-то пообещала Мише, что мы завтра увидимся…» — «Нет, не надо. Не надо с ним! Он… Короче, я не могу рассказать тебе все. Но не надо!» — «Откуда ты знаешь, что мне надо?! — ее пухлые (он подумал: пуцатые, потому что не знал, что в Москве это слово не говорят), ее круглые губы растянула усмешка. — Я и Владу дала телефон, чтоб звонил мне в коллектор! И тебе, хочешь, дам?» — «Есть у Миши такой афоризм: дамы делятся на дам и не дам!» — он хотел ее здорово напугать, но ладони и шея от этой дерзости взмокли у самого. «Игоречек, я взрослая женщина! И мне нужен, — она с удовольствием выпела: — мне ну-ужен мужчина. Но не первый попавшийся, понимаешь?» Он сглотнул, пересохшее горло разболелось: «Не первый? Второй?!» А она вдруг ударила кулачками в его грудь: «Почему? Это что — так заметно?!» — «Не знаю.» — «Знаешь, Игорь! Ты теперь обо мне знаешь столько всего!..» — «Не волнуйся, пожалуйста. Я — могила!» — «А как будет на вашем хохляцком могила?» — «Так и будет: могыла». Она улыбнулась: «Дурацкий язык!» — «Смотря что считать точкой отсчета! А кроме того, объективно, согласись: троянда красивее розы, лютый точнее, чем февраль, бэрэзэнь — чем март, травэнь — чем май, сэрпэнь — чем август! А в блакытном не только есть голубое, но еще и заоблачное, небесное…» — «Здорово — Нина тягуче зевнула. — Даже странно, что ты учишься на инженера. Слушай! Я дохну здесь от тоски! А давай ты будешь со мной пить коктейли и разговаривать!» — «Я? Когда?» — «Не сейчас! Потому что сейчас я хочу принять душ. А свидание я тебе назначаю завтра в шесть на площади Тевелева. Дашь мне чистое полотенце?» Он кивнул, понимая, что использованного полотенца бабуле не пережить, но пошел, долго рылся в комоде, отыскал поцветастее и принес. А когда все ушли, завернул его влажную вялость, его теплую истому, его тревожную, едва уловимую пахучесть в две газеты и сверток отнес на помойку. Три недели спустя, когда бабушка кричала ему в трубку о разгроме, разоре, но этого мало — о пропаже большого сиреневого в цветочках, — он лишь чувствовал, что пережил немыслимое, что до сих пор продолжает переживать и что это, наверное, называется близость.

Матрешка как модель человека, отрезанного от самого себя, то есть всякого человека…

Он отставил ведро — о матрешке он думал еще вчера, а поскольку черновиков не писал, то обкатывал фразу иногда по неделе.

В сердцевине лежит… нет, точнее: схоронен неизжитый младенец, спеленатый неизжитым ребенком, спеленатый неизжитым отроком, спеленатый…

Вновь заткнув водосток, потому что решил окунуться, он подумал: а почему неизжитым? Потому ли, что тело растет и мужает быстрее души… Он, выбрасывающий полотенце, он, себе затыкающий уши, был все тем же мальчишкой, придумавшим тайный знак — где-то в классе восьмом: узкий глаз с очень мелким зрачком (от волнения карандаш рвал бумагу), то есть вовсе не глаз — женский лаз, и лепил его, где только мог, на обложке тетради, на обоях возле кровати, на подоконнике их общей кухни и даже на школьной доске, правда, в самом углу и тайком — и пока иероглиф его не стирали, он сидел не дыша, с восторгом и ужасом ожидая разоблачения.

Он попробовал воду рукой и шагнул в нее. Успев сделаться комнатной, то есть липкой и плотной, вода нисколько не освежала, но отнимала у тела усталость, животик и то, что Людася называла вторым затылком и третьей с четвертой лопатками. А ведь в этой почти невесомости он и жил — всё буквально, и Мефистофель не нужен! — жил годами, вымахивал над волейбольной сеткой, звонко вбивая «колы», проносился по лестницам с лифтом наперегонки — вверх, вниз же — просто перебирая воздух ногами, гоцал на велосипеде, не ездил, а именно гоцал… пока Нина ему не сказала, что и этого слова в русском нет.

Ночь перед их первой встречей, как река без мостов и без лунной дорожки, потерялась, отбилась от берегов. На одном из них, но каком, уже было неясно, был отец, переставший с ним разговаривать из-за «самоуправства с жилплощадью, на которой ты не прописан», и еще там был Влад, брови домиком, губы тюбиком — чемпион по художественному свисту, — Игорь не смог, не отважился рассказать ему о назначенной встрече. Потому что он не был уверен, что Нина придет, потому что у Влада уже третий месяц была собственная, через три дня на четвертый, круглосуточная медсестра — семь раз в месяц, а в прошлом месяце вышло даже все восемь раз — Зина. Влад влюблялся в нее все сильнее, и все больше ревновал ее к Мишке, и дошел уже до того, что стал сыпать ей в вино димедрол и пытался ее разбудить, бормоча: «Это я — Михаил!» — тряс и даже хлестал по лицу, почему-то считая, что в беспамятстве она обязательно себя выдаст. А когда после Нового года Миша свалился с воспалением легких, Влад придумал, чтоб Игорь ей позвонил: дескать, Миша вас просит прийти в три часа, потому что он будет в квартире один. И пока ее вызывали из больничных, бесконечных, как двенадцатиперстная кишка, закоулков, Игорь от страха вгонял себе ногти в ладонь, Влад же, развалясь на кушетке, насвистывал «Маленькую ночную серенаду» — с таким чувством, с такими нюансами, что казалось, будь он стеклодувом, этот миг озарения навсегда уцелел бы в какой-нибудь плавной и удлиненной, с зеленоватым отливом вазе. Наконец на другом конце провода грубовато сказали: «Але!» — и после паузы нежно и жарко: «Владька, ты?» — цепь замкнулась, он задымился негодным сопротивлением и ударил ладонью рычаг.

В ночь перед первым свиданием с Ниной — без берегов, без луны и без звезд, даже без видимости течения — он вписал в дневничок:

Признаки настоящего:

1) протекает только в настоящем, как электрический ток и эрекция;

2) порождает жизнь, свет или смерть, как эрекция и электрический ток.

В магазине «Ведмедик» на площади Тевелева он купил триста граммов казинак, чтобы грызть по дороге, — он не знал, по дороге куда. Нина долго не шла, было ветрено и очень сыро, он надвинул ушанку на самые уши — казинаки загромыхали во всей голове. И поэтому он не сразу услышал, как она его окликает с подножки троллейбуса. И запрыгнул уже почти на ходу, а она объявила: «Мы с тобой едем в „Грот“!» Это был такой бар, только-только открывшийся, по харьковским меркам совершенно парижский, здесь и днем был разлит полумрак, вместо окон золотистыми рыбками или синими осьминогами мерцали подсвеченные витражи, пол был, правда, в окурках и не было вешалки — но зато среди прочих ингредиентов в коктейле «Зарница» гордо значилось «Наполеон».

Он вернулся от стойки с этой самой «Зарницей» и заметил, запахло духами, потому что она сняла шубу. Под нейлоновой блузкой, будто две театральные маски, проступили атласные чашечки. Он почувствовал, как загораются уши — от мороза, но этого ей ведь не скажешь — и, достав из кармана спички, стал их жечь, оплавляя в бокале соломинку. Нина фыркнула: «Ненавижу, когда портят вещи! — и через стол потянулась к нему с сигаретой, театральные маски тревожно качнулись. — Ты согласен, что главное в жизни — созидание?» Подпалив сигарету, он сказал: «Я не знаю. Потому что не знаю, для чего это все — жизнь, Земля, человечество! И не делай, пожалуйста, вид, что ты знаешь!» — «Игоречек! Я знаю! — и после детской короткой затяжки спросила сквозь дым: — Слово экзистенциализм тебе о чем-нибудь говорит?» — «А тебе говорят что-нибудь такие слова, как ферромагнетизм, монохроматизм? Или лучше потреплемся про реверберацию?!» — «Споры физиков и лириков давно потеряли свою актуальность! Физикам тоже не вредно бы знать, что человек как существо устремленное к смерти обязан себя всякий миг созидать! — И вдруг строго сказала, посмотрев на часы: — Скоро Влад подойдет. Извини, я его пригласила… для компании. Ничего? Вы же с ним неразлучны!» Он кивнул: «Ничего. Неразлучны…» — и почувствовал, кроме неловкости и обиды, что, пожалуй, так будет и лучше, Влад возьмет разговор на себя, запоет, засвистит, заиграет бровями, у него даже кости на пальцах хрустят музыкально и в такт. Он же, Игорь, тогда сможет просто сидеть и смотреть, как все время живут эти вспухшие губы, и театральные маски под ними, и так часто меняющиеся глаза, вот сейчас, например, они плавают, будто льдинки в коктейле, истончаясь и тая.

«Пока он не пришел! — Нина цепко взяла его за руку, сдавила запястье: — Я тебе наврала, говоря что мне нужен мужчина. Я уже попыталась с одним, он из нашего института культуры, с режиссерского курса. И не вышло, я его прогнала! Мы уже с ним лежали в постели, и я вдруг поняла… Извини! У меня недержание речи! Бляха-муха! А слушаешь ты хорошо! Может, мы повторим?» Он не понял: «Мы? — задохнулся. — Мы с тобой?» — «Ну а с кем же? У тебя деньги есть? Очень классный коктейль!» Он кивнул, пересохшие гланды — у него был хронический тонзиллит, и они отзывались на все, как душа, — коряво уперлись в нёбо. Раздышался он только у стойки, заказав ей «Зарницу», а себе на последние рубль шестьдесят полстакана шампанского.

Когда Игорь вернулся, Нина куталась в шубу, ее губы, казалось, набухли еще больше, льдинки глаз истончились и стали темней: «Я его прогнала, потому что я вдруг поняла, елки-палки, да что же я делаю? Это я ведь блужу, вашу мать! — и ударила кулачком по столу. — Только с первым мужчиной… мотай, Игоречек, на ус, повторяй про себя: только с первою женщиной это — не блуд… боже мой, это все совершенно невинно и чисто, как в раю!» — на ресницах, опушенных тушью, повисли слезинки; тушь была хоть и черной, а все равно походила на иней. Он сказал, чтоб ее успокоить: «Но ведь ты не снегурочка. Это снегурочка любит только раз в жизни!» — «Ай, как много бы я, Игоречек, дала, чтоб растаять весной! — черно-серые струйки набежали на скулы и хлынули вниз. — Потому что все лучшее про-изо-шло! Я не знаю, для чего мне жить дальше!» — «Знаешь-знаешь!» — и он подмигнул ей и понял, что чуточку пьян, ноги ватно осели, не обещая обычного послушания. Нина всхлипнула, закусила большую губу и умудрилась ему улыбнуться одной только верхней. А глазами уперлась в его ошарашенные глаза. И смотрела на их трепыханье, как в прорубь, не подсекая. Время больше не шло. Игорь вдруг ощутил, что касаний не надо, что, оказывается, и без слипшихся в общий ком губ можно слиться и медленно перетекать то туда, то обратно, друг в друга — без губ и без рук это только и можно, до потери себя, до потери ее, до улета на Альфу Центавра…

Влад не шел — потому что сидел через стол у стены, попивая коктейль и поглядывая на них из-за спин и голов! А потом они вышли наружу, потому что у Игоря кончились деньги и он выдумал, что хотел бы пройтись подышать. Они вышли и замерли. Час назад еще мокрый и черный город оказался весь в белом, стертые вечерним сумраком деревья выплывали из темноты коралловым рифом. Можно было подумать, что прошла половина вечности, накатил океан, нагудел, наплодил и отхлынул — Игорь так и подумал и в предвкушении ее второй половины снял ушанку из кролика и уставился в звездное небо. Он трезвел, ноги в общем-то слушались, но на небе все-таки что-то звучало — это чувство потом повторилось всего раза два и прошло вместе с юностью, — звучало пронзительно и неслышно, как подтаивающий возле люка снег, которому все равно — быть ли ледышкой в земле, ручьем ли, вином ли, блевотиной или снова идеальным кристалликом снега. Все уравнивающее и увязывающее все равно, очевидно, в тот миг и звучало, всё всему: звезды — снегу, песчинка — Земле, миг — Вселенной.

Влад обрушился сзади, стиснув Игоря с Ниной, прижал их друг к другу плечами: «Вы смотрелись за столиком колоссально! Вы, поручик, и эта знойная женщина — мечта поэта!» Он как будто решил все за них, так и вел себя весь этот вечер, брал их за руки, соединял их ладони, восклицал, обращаясь непонятно к кому: «Дышите глубже: вы взволнованы!» — или пел своим бархатным, вкрадчивым голосом: «Устал я греться у чужого огня! Но где же сердце, что полюбит меня?» Шли они к Москалевке, перебрасываясь снежками, перепрыгивая через скамейки, но почему-то вдруг оказались под окном у Пашки Малого и стали дружно вопить: «Павло! Выходи!»

Пашка выбежал вместе с Большим и еще почему-то с санями, в которые сразу же во дворе усадили Нину. Запрягались по двое, бежали споро, хотя под полозьями скрежетал то и дело асфальт. На крутом повороте санки врезались в театральную тумбу — это Влад шутки ради резко их развернул — Нина вывалилась на землю, закричала, скрючив правую ногу, и некрасиво отбросила левую — на тумбе над самой ее головой темнела афиша «Цирк лилипутов». Пашка с Павлом бежали из темноты. Влад таращил глаза и кадык, Игорь бросился к ней, встал на оба колена… Нина сблизила веки, он подумал: от боли, а она вдруг шепнула: «Ты бы мог полюбить хромоножку, калеку — мог бы? Это тест! Да, нет? Сразу!» — «Я не знаю,» — он так и стоял на коленях, когда Нина легко поднялась: «Влад! А ты? Ты бы мог взять в жены калеку?» Влад ответил не сразу: «Я? Калеку? — разбежался, ударил ногой по стволу, уронив на их головы комья мокрого снега. — В жены взял бы, в любовницы — нет!» Игорь как бы старательно чистил промокшие брюки, гланды снова заныли, он видел затылком их притихшие, взрослые лица — настоящая жизнь, как всегда, настигала других. Впрочем, это был миг. Подбежавший Малой завопил: «На арене! Весь вечер! Лилипуты и их дрессированные тараканы! — и, схватив за веревку санки, стал их дергать: — Але ап! Ап! Ап!» — вдруг упал на них пузом и ринулся вниз, мимо лестницы, ускользавшей в какой-то неведомый переулок.

И, дождавшись Большого, они все побежали за ним. Но Малой почти сразу потерялся из вида. И, увидев вдали у забора какую-то тень, они ринулись к ней. Тень шарахнулась, бросилась прочь…

Будто сетка из йода, наложенная на припухший ушиб, Москалевка рябила скрещениями переулков и улиц. Поначалу казалось, это все же Малой удирает, заманивая их в эти дебри из двухэтажных полубараков и частных домишек. Там и здесь, громыхая цепями, визжали собаки. Непривязанные же мчались с ними наперегонки вдоль забора, наткнувшись на соседскую изгородь, с хрипом грызли ее, а иные, вдруг взмыв, точно сало на раскалившейся сковородке, с визгом падали вниз. Они чуяли, мчится стая, и бесились, и с яростью призывали соседских собак отогнать ее, нет, догнать и задрать. И от этой неотступающей жути бежалось еще веселей.

Тень метнулась через пустырь, безошибочно огибая траншеи, отыскала калитку в бесконечном деревянном заборе и исчезла за ней. Это значило, что три переулка они гнали не Пашку Малого, а какого-то типа с дыхалкой, как у мастера спорта. Это Нина сказала, поперхнувшись одышливым смехом, и запрыгнула на металлическую трубу, а с нее на приваленное к забору дерево. Влад сказал: «Он подштанники сейчас сушит — твой мастер спорта!»

Их четыре поспешных, коротких смешка отлетели с облачками горячего пара в тишину — потому что собаки замолкли — и от этого стало как-то не по себе. Большой высморкался в два пальца — для солидности, но без всякой привычки (каждый день ему бабушка клала в карман до трескучести свежий платок): «Пошукать бы Малого! А то…» — и, беспомощно растопырив ладонь, отошел и потер ее о штакетник.

«Я однажды заблудилась в лесу! Это было так грандиозно! — Нина села на ствол и, закинув лицо к еще желтой, еще невысокой луне, говорить стала ей, как прилив, вся немного приподнимаясь: — Вы представьте! Вокруг ни души и темнеет… Бляха-муха! Что делать? И я чувствую, что хожу-то по кругу, вот в чем ужас. И уже мне мерещатся волки! Только небо еще голубое, а в подлесок оглянешься — боже, кто-то шевелится и ни зги! Как я эту тропинку нашарила?! Чудом! И пошла я по ней. Потому что в потемках она светлела и вела, и вела, и я верила ей… и на ней я так много всего поняла — про себя, про людей, протоптавших ее, и про то, что без этих совершенно ведь безымянных людей я погибла бы! Мы нераздельны — мы все! Но чтоб это понять, мне понадобилось заблудиться, пережить этот ужас!.. — Опрокинутое лицо отражало луну и луной же вдруг глянуло вниз: — Паша, Игорь, поймите! Надо дать человеку возможность попасть в экстремальную ситуацию! И Малой сейчас прозревает такое, что вам и не снилось!» Влад качнул ее ногу, обутую в рыжий сапог: «Если так рассуждать, то парнишка, который от страха нассал или серет сейчас за забором, он постиг, я не знаю… смысл жизни!» — это Влад сказал, именно Влад, правда, как бы с усмешкой, но Нина ее не заметила и соскочила ему прямо в руки: «Ну конечно же! Владик, это конгениально!» — И они вдруг помчались вприпрыжку, перебрасываясь снежками, и куда-то свернули — Игорь с Пашкой, остановившись раскурить отсыревший «Дымок», не успели заметить куда.

А когда Игорь бросился к перекрестку, освещенные низкими окнами улочки были пусты, на одной паутинились невысокие, очевидно, плодовые деревца, а в конце ее голосили собаки. Он рванулся на лай, вместо ревности (ведь у Влада была круглосуточная медсестра) ощущая сосущий под гландами страх никогда ее не увидеть. Тучный Пашка сопел позади, отставая все больше и больше. Никогда ее не увидеть, потому что на Москалевке полно босячья, не поэтому, потому что она, как снегурка, взялась ниоткуда — поскользнувшись, он растянулся, оцарапав ледышкой щеку, — потому что в ней свет, бьющий прямо из глаз, и какая-то тайна, как в желтой пушистой пчеле, тайна пользы, и танца, и деловитости…

Он проснулся под утро впотьмах с тем же страхом потери, но еще и с неведомым прежде ощущением человека как чего-то другого — никогда и никто, даже мама, даже в детстве не была для него чем-то большим и тем более чем-то иным; это было так поглощающе ново — ощущение человека как шороха снега, как громкой и ломкой сосульки, всех сосулек на свете, всех ручьев и речушек, взъерепенившихся, чтоб снести свой тяжелый, онемевший хребет… чтоб снести его к главной реке, чтоб она разлилась широко-широко и на этих лугах разрослись колокольчики, клевер, ромашки, разрослись для того лишь, чтоб тысячи пчел к ним с гудением ринулись, в них зарылись… На будильнике было меньше пяти. Мать с отцом спали тут же за пианино, разделявшим их двадцать метров на гостиную-детскую и — это странное слово мать всегда говорила с прононсом — будуар-э-альков. Он сидел в своем кресле-кровати, обнимая подушку, вжимая ее туда, где дремал его «взбалмошный друг»… да, обычно хлопот с ним хватало, но теперь с появлением Нины друг затих — почему, непонятно — он решил, потому что ничуть он в нее не влюблен, это в принципе что-то другое, как шаги Нила Армстронга — вскользь, вплавь, влет — по Луне, то есть вовсе уже не шаги!

И при слове организация (кстати, сказанном ведь не кем-нибудь, именно Владом — либо в тот же день, либо, максимум, через день в раздевалке лабораторного корпуса: «Впятером, как кулак: Нина, я, ты, Большой и Малой. В понедельник и пятницу, место будет меняться…») Игорь только и мог ощутить, что все будет, все только еще начинается, потому что два раза в неделю рядом с ней, вслед за ней — вплавь, вскользь, влет… И, как Влад, крепко стиснув кулак, он сказал: «Заседание продолжается!»

Только Пашка Большой поначалу энтузиазма не выказал: «А зачем? Объясните мне сверхзадачу!» Они вызвали его из квартиры во двор — телефон у него, безусловно, прослушивался из-за деда, известного венеролога, лечившего даже обкомовских шишек, — завели его в домик на детской площадке, здесь хотя и воняло мочой, но казалось, что сумрак и теснота гарантируют конспирацию. Влад сказал: «Объясняю! Это — проверка на вшивость — всех, тебя в том числе!» — и подействовало неотразимо. Пашка высморкался в два пальца: «А я что? Разве против?» — и одним точным взмахом припечатал короткий ошметок к переплету окошка.