Страница:

Самое интересное, что я не испытывал при этом чувства страха.

И вот когда уже не было от них спасенья, их собралось со всей округи очень много, и они, проголодавшиеся, вот-вот на нас накинутся, вдали показался огонек. Какое-то жилье! Это наше спасение! Погнали лошадей, да и лошади почуяли жилье, резвее зашагали по снегу из последних сил.

Вскоре мы достигли огороженных забором бревенчатых крепких домов. Хутор был небольшой, даже не хутор, а поселение одной семьи, видно, люди здесь хозяйственные: два жилых дома, прочные на высоких фундаментах, постройки для скота, тоже прочные из кругляка, где его взяли в этой степи!

Рабочие принялись стучать в большие ворота. Наконец, появились два мужика, приземистые, крепкие.

Они были похожи на разбойников, лица их заросли густыми черными бородами до самых глаз, тоже черных, сверкающих огоньками, как у волков, которые сидели на снегу поодаль.

– Пустите переночевать, добрые люди, – попросила мама.

– Пустим. Отчего не пустить?

И захрустели, заскрипели тяжелые ворота, открывая нам въезд во двор.

Хозяева оказались братьями, третьим – он тоже пришел – был их отец, такой же страшный, бородатый, только борода с проседью.

Он сказал:

– Распрягайте коней, ставьте в конюшню. Сами поселяйтесь в бане, там ишшо тепло, вчерась топили и парились. Сичас самовар вздуем и принесем вам. Как вскипит, чаем попотчуем. И лягайте спать, снедать будем утром. Лягайте, намучились поди…

– Нас чуть волки не съели, – встрял в разговор и я.

– Ишь ты, шустряк! Замерз поди, ступай в баню, я сейчас коптилку запалю для света.

Рабочие распрягли коней, завели в конюшню, сани и поклажу оставили на дворе, на морозе. Собрались в теплой, пахнувшей сырым деревом парилке. Сняли теплую одежду, постелили ее на полки для мягкости, будем на ней спать.

Мужики ушли, сказав:

– Ну, лягайте, почивайте с Богом!

Вскоре молодая женщина, видимо, работница, принесла фыркающий самовар, поставила его, за неимением стола, на нижнюю полку. Из холстяной сумки, постукивая, достала несколько граненых стаканов и полулитровую банку с каким-то густым содержимым, я думал, с вареньем, а женщина пояснила:

– Сахаров у нас нет, для сладости собираем и варим солодский корень, вот, пейте с чаем.

Женщина потопталась, не уходила, словно ждала чего-то, смотрела на нас как-то странно, будто специально рассматривала.

Мама спросила:

– Вам заплатить? Сколько?

Женщина замахала руками:

– Ой, что вы! Какая плата!

Она почему-то погладила меня по голове и, поманив маму пальцем, отошла с ней в угол и тихо сказала, но я слышал:

– Утекайте, ин вас порубают, как поснете…

И ушла, закрыв рот передником.

Я не понял, что значили ее слова, спросил маму:

– А волки сюда не придут?

– Не придут, сынок, здесь заборы высокие.

Она отошла и как бы про себя тихо промолвила:

– Они уже здесь… – и тут же Петру и Егору: «Слыхали, что баба сказала?»

– Слыхали…

– Так одевайтесь осторожно, чтобы хозяева вас не увидели и не услышали, запрягайте, будем убегать. Только очень осторожно, иначе погибнем.

Рабочие оделись и ушли.

Мы тоже оделись и, не гася светильник, вышли из бани.

Егор и Петр осторожно, не шумя, запрягли лошадей, украдкой подошли к воротам и стали их отворять. Ворота предательски заскрипели, на морозе этот скрип казался очень громким. Его услышали хозяева. Они выбежали на крыльцо в накинутых на плечи тулупах, в руках у них были топоры.

Егор, Петр и мама, нахлестывая кнутами, погнали лошадей за ворота. Хозяева, тяжело хрустя по снегу, погнались было за нами, но Егор и Петр, взяв берданки наизготовку, направили их стволы в сторону бородатых, а сами задом отходили за санями. Мама гнала лошадей прочь. Бородачи, увидев оружие, отстали.

Наш обоз вышел в чистое белое поле, где тут же нас встретили поджидавшие волки. Опять лошади вставали на дыбы, боясь идти волкам навстречу. Егор, Петр и мама брали лошадей под уздцы и вели вперед. Так мы провели остаток ночи, иногда волки подступали близко, и Петр стрелял в стаю, там раздавался визг раненого, на него сразу набрасывались другие волки, одуревшие от голода и запаха свежей крови, они разрывали раненого на куски и пожирали.

К утру достигли Илийска, заехали на постоялый двор.

Мама, когда мы сели в столовой завтракать, как бы подвела итог нашим злоключениям, перекрестилась:

– Слава богу, мы живы! А те бородатые живут богато, наверное потому, что им добыча сама во двор приходит.

Она ласково провела рукой по моей щеке:

– Ты, Вовочка, всех нас спас. Тебя та добрая женщина пожалела, шепнув нам, чтобы мы «утекали».

До Алма-Ата доехали без приключений, на людной дороге волков не было.

Нас ждал папа, в теплой небольшой квартире. Егор и Петр попрощались с нами и ушли устраивать свои жизни.

Так началась моя биография рядом со смертью. Она шла за мной по пятам всю жизнь, но ни разу не настигла. И вот только теперь, когда я пишу это последнее слово и мне за восемьдесят, она, наверное, свершит свое неотвратимое дело…

Но продолжу свои воспоминания.

Мы в Алма-Ата не прижились, весной уехали в Ташкент – «город хлебный».

Юность

Стихи, бокс, училище

Некое отступление

И вот когда уже не было от них спасенья, их собралось со всей округи очень много, и они, проголодавшиеся, вот-вот на нас накинутся, вдали показался огонек. Какое-то жилье! Это наше спасение! Погнали лошадей, да и лошади почуяли жилье, резвее зашагали по снегу из последних сил.

Вскоре мы достигли огороженных забором бревенчатых крепких домов. Хутор был небольшой, даже не хутор, а поселение одной семьи, видно, люди здесь хозяйственные: два жилых дома, прочные на высоких фундаментах, постройки для скота, тоже прочные из кругляка, где его взяли в этой степи!

Рабочие принялись стучать в большие ворота. Наконец, появились два мужика, приземистые, крепкие.

Они были похожи на разбойников, лица их заросли густыми черными бородами до самых глаз, тоже черных, сверкающих огоньками, как у волков, которые сидели на снегу поодаль.

– Пустите переночевать, добрые люди, – попросила мама.

– Пустим. Отчего не пустить?

И захрустели, заскрипели тяжелые ворота, открывая нам въезд во двор.

Хозяева оказались братьями, третьим – он тоже пришел – был их отец, такой же страшный, бородатый, только борода с проседью.

Он сказал:

– Распрягайте коней, ставьте в конюшню. Сами поселяйтесь в бане, там ишшо тепло, вчерась топили и парились. Сичас самовар вздуем и принесем вам. Как вскипит, чаем попотчуем. И лягайте спать, снедать будем утром. Лягайте, намучились поди…

– Нас чуть волки не съели, – встрял в разговор и я.

– Ишь ты, шустряк! Замерз поди, ступай в баню, я сейчас коптилку запалю для света.

Рабочие распрягли коней, завели в конюшню, сани и поклажу оставили на дворе, на морозе. Собрались в теплой, пахнувшей сырым деревом парилке. Сняли теплую одежду, постелили ее на полки для мягкости, будем на ней спать.

Мужики ушли, сказав:

– Ну, лягайте, почивайте с Богом!

Вскоре молодая женщина, видимо, работница, принесла фыркающий самовар, поставила его, за неимением стола, на нижнюю полку. Из холстяной сумки, постукивая, достала несколько граненых стаканов и полулитровую банку с каким-то густым содержимым, я думал, с вареньем, а женщина пояснила:

– Сахаров у нас нет, для сладости собираем и варим солодский корень, вот, пейте с чаем.

Женщина потопталась, не уходила, словно ждала чего-то, смотрела на нас как-то странно, будто специально рассматривала.

Мама спросила:

– Вам заплатить? Сколько?

Женщина замахала руками:

– Ой, что вы! Какая плата!

Она почему-то погладила меня по голове и, поманив маму пальцем, отошла с ней в угол и тихо сказала, но я слышал:

– Утекайте, ин вас порубают, как поснете…

И ушла, закрыв рот передником.

Я не понял, что значили ее слова, спросил маму:

– А волки сюда не придут?

– Не придут, сынок, здесь заборы высокие.

Она отошла и как бы про себя тихо промолвила:

– Они уже здесь… – и тут же Петру и Егору: «Слыхали, что баба сказала?»

– Слыхали…

– Так одевайтесь осторожно, чтобы хозяева вас не увидели и не услышали, запрягайте, будем убегать. Только очень осторожно, иначе погибнем.

Рабочие оделись и ушли.

Мы тоже оделись и, не гася светильник, вышли из бани.

Егор и Петр осторожно, не шумя, запрягли лошадей, украдкой подошли к воротам и стали их отворять. Ворота предательски заскрипели, на морозе этот скрип казался очень громким. Его услышали хозяева. Они выбежали на крыльцо в накинутых на плечи тулупах, в руках у них были топоры.

Егор, Петр и мама, нахлестывая кнутами, погнали лошадей за ворота. Хозяева, тяжело хрустя по снегу, погнались было за нами, но Егор и Петр, взяв берданки наизготовку, направили их стволы в сторону бородатых, а сами задом отходили за санями. Мама гнала лошадей прочь. Бородачи, увидев оружие, отстали.

Наш обоз вышел в чистое белое поле, где тут же нас встретили поджидавшие волки. Опять лошади вставали на дыбы, боясь идти волкам навстречу. Егор, Петр и мама брали лошадей под уздцы и вели вперед. Так мы провели остаток ночи, иногда волки подступали близко, и Петр стрелял в стаю, там раздавался визг раненого, на него сразу набрасывались другие волки, одуревшие от голода и запаха свежей крови, они разрывали раненого на куски и пожирали.

К утру достигли Илийска, заехали на постоялый двор.

Мама, когда мы сели в столовой завтракать, как бы подвела итог нашим злоключениям, перекрестилась:

– Слава богу, мы живы! А те бородатые живут богато, наверное потому, что им добыча сама во двор приходит.

Она ласково провела рукой по моей щеке:

– Ты, Вовочка, всех нас спас. Тебя та добрая женщина пожалела, шепнув нам, чтобы мы «утекали».

До Алма-Ата доехали без приключений, на людной дороге волков не было.

Нас ждал папа, в теплой небольшой квартире. Егор и Петр попрощались с нами и ушли устраивать свои жизни.

Так началась моя биография рядом со смертью. Она шла за мной по пятам всю жизнь, но ни разу не настигла. И вот только теперь, когда я пишу это последнее слово и мне за восемьдесят, она, наверное, свершит свое неотвратимое дело…

Но продолжу свои воспоминания.

Мы в Алма-Ата не прижились, весной уехали в Ташкент – «город хлебный».

Юность

В Ташкенте мы жили в старом городе, в узбекской махалле, друзьями моими были ребята-узбеки, и я в эти годы больше говорил, пожалуй, на узбекском, чем на русском. Учились мы в одной школе, в которой были и русские, и узбекские классы, поэтому я говорю на узбекском и хорошо знаю все махаллинские обычаи и законы. Жили мы в районе Шайхан-Тайура, Катор-Терак, Кор-Егды, Джар-Куча.

Махалля Джар-куча называлась по имени небольшой речки, которая протекала здесь в низине широкого оврага. На правом высоком берегу ютились узбекские глинобитные домики с плоскими крышами. В одном из них мои родители сняли комнату с верандой, отгороженной дувалом от хозяйского большого дома. Просторный двор был удобен для подсобного хозяйства, и мама завела кур и поросенка.

Левый берег оврага был пологий. Какой-то чудак в годы модной электрификации решил построить небольшую электростанцию на водопадике речушки Джар. Было возведено здание из жженого кирпича, поставлена турбина. Но на этом все кончилось. Электростанция не заработала. По какой-то причине ее законсервировали. Местные жители растащили оконные рамы, двери. Мальчишки отвинтили и отодрали от оборудования все металлические детали и сдали их за деньги в металлолом. Остался от этой электростанции один скелет. Да еще неподалеку длинный барак, который соорудили для себя строители электростанции.

Барак тоже был раскурочен – без окон и дверей, но его облюбовали уголовники. Они создали здесь воровскую «малину». Бездомные жулики, «работавшие» в старом городе (Ташкент разделился на старый, узбекский, и новый, европейский) приходили сюда отдыхать или переспать ночью. Сюда шли освободившиеся из лагерей воры, еще не нашедшие себе жилья. «Малина» эта была широко известна в уголовном мире. Здесь жуликам всегда было весело и празднично – играли в карты, пьянствовали, отмечая удачные кражи, приводили сюда «шмар», с которыми жили в приспособленных для этого комнатах барака.

Даже устроив себе нормальное жилье в снятой в городе комнате или квартире, воры приходили на эту «малину» развлечься, пообщаться с друзьями, поиграть в карты. Милиция сюда не заглядывала, здесь могли убить, и никто не найдет преступника, ворье умело хранить тайны.

На пологом берегу долины, за бараком, мы, местные мальчишки, играли в волейбол. Когда были маленькие, нас к «малине» не подпускали, а когда подросли, стали нас использовать – посылали покупать папиросы, водку и закуску. Продавать водку малолетним не разрешалось, но продавцы местного магазина на высоком берегу оврага знали нас и то, кому мы покупаем водку, продавали поллитровки без разговоров. Они боялись, что мы подожжем магазин, если нам откажут. Мы на это были способны. Некоторым из нас – в их числе и мне – нравилась «романтика» блатной жизни. Нам уже как «своим» разрешали посмотреть на карточную игру или вечерком у костра послушать рассказы о лихих «делах», кражах.

В общем, блатным душком я здесь заразился основательно. Никогда в последующей жизни я никому не рассказывал об этом, скрывал неприличный зигзаг в своей молодости… Но что было, то было, и я решил ничего не скрывать в своей исповеди.

Профессиональным вором я, слава богу, не стал, не приобрел никакой воровской «квалификации»: ни «ширмача-карманщика», ни «скокаря-домушника» по квартирным кражам, ни тем более «медвежатника» – спеца по взлому сейфов. Я участвовал в нескольких простейших ограблениях на «гоп-стоп» на вечерних улицах. Такая жизнь мне казалась тогда интересной и приятной, у меня появились свои деньги, и я мог позволить себе некоторую роскошь, однако странную для «бандита» – я не покупал, не пил водку (домой нельзя было заявиться в пьяном виде), не заводил «шмар», не попробовал еще этого «удовольствия», мне было всего 14–15 лет. Я покупал и наслаждался сладостями, пирожными, шоколадом, мороженым.

Все это продолжалось недолго и кончилось, естественно, арестом. Однажды мы вечером, в центре города, на одной из темных улиц отобрали у женщины чемоданчик. В те годы еще не было кейсов-дипломатов, она шла с работы с этим небольшим чемоданчиком. Наверное, после трудового дня решила прогуляться. Чемоданчик вырвал у нее из рук Бобыль (наш сверстник по фамилии Бобылев) и побежал в сквер. Мы, Гуля, Сенька и я, несколько минут придерживали женщину и, не причинив ей вреда, отпустили. Она тут же побежала вслед за Бобылем и стала кричать: «Помогите! Помогите!». Мы сторонкой последовали за ней. Бобыль тем временем в кустах пытался открыть чемоданчик, но, услыхав крик женщины, бросил его и выбежал из зарослей на аллею, где его и схватили мужчины, услыхавшие крик женщины. Мы пристроились к толпе и стали наблюдать, что будет дальше.

Женщина взволнованно объясняла скопившимся прохожим, державшим Бобыля за руки:

– Он вырвал у меня чемоданчик с документами и деньгами.

У Бобыля чемоданчика не было. Мы поняли, что он его бросил, и быстро пошли в том направлении, в котором бежал Бобыль. Сенька увидел чемоданчик под кустом, быстро схватил его, и мы побежали из сквера. За нами следом уже шла небольшая толпа с обокраденной женщиной и Бобылем. Они искали чемоданчик.

Отойдя на несколько кварталов, мы с Сенькой и Гулей вскрыли чемоданчик и обнаружили в нем бумаги, печати и деньги. Документы и печати служебные, мы их бросили в почтовый ящик. Деньги поделили на доли. Я взял свою долю и Бобыля. Тут же зашли в гастроном и купили мягкую, сдобную плюшку. Ел я ее с удовольствием, и жизнь мне казалась прекрасной!

Но уголовный розыск раскрутил это дело – женщина оказалась третьим секретарем центрального райкома партии.

Нас, участников ограбления, с помощью задержанного Бобыля вычислили, разыскали и арестовали. Меня арестовывал ночью на квартире майор уголовного розыска Разумный с группой милиционеров. Я спал, майор подошел к моей постели, разбудил и поднял подушку, мама с ужасом увидела под ней деньги и финку.

Просидел я под следствием несколько месяцев. Отсидка эта была веселой, в камере играли в карты, слушали «романы», которые рассказывал опытный вор Володя Козырев. Был он талантливый рассказчик, пересказывал «Трех мушкетеров» и «Пещеру Махтвейсов» буква в букву с пейзажами и переживаниями героев.

Судьбу нашей группы облегчило то, что Бобыль оказался сыном полковника – начальника областного НКВД на Дальнем Востоке. Он приехал в Ташкент и увез сына на Дальний Восток.

Местные ташкентские энкавэдэшники спустили наше дело «на тормоза», чтобы не подвести своего коллегу, незаконно увезшего сына от следствия и суда. Они оформили наше преступление не по статье «ограбление», а как «шалости» несовершеннолетних.

Суд состоялся, дали нам «по году условно», обосновав это тем, чтобы мы при лагерном заключении не стали настоящими уголовниками. Бобылева судили заочно. Нас освободили из-под стражи в зале суда после приговора. И вообще по этой статье с условным сроком нас уже по закону считали несудимыми.

Представьте себе состояние моих родителей, когда я вернулся из тюрьмы домой. Мать в слезах повторяла: «Как ты мог до этого опуститься?!» Отец со мной не разговаривал, он меня презирал.

Для того чтобы оторвать меня от джаркучавской «малины», сняли квартиру в другом конце города, в районе Паркентской улицы (ныне она носит имя генерала Петрова). Из школы им. Чапаева (на Хадыре) меня перевели в местную школу № 61, где с ужасом приняли в шестой класс – такой подарочек педагогам – уголовничек с судимостью (после суда год еще не прошел)!

Но я был нормальный парень, порвал все связи со старыми дружками, сам понял, что пошел по очень опасной дорожке.

В школе, чтобы занять свободное время, записался в драмкружок, которым руководил (подрабатывал) пожилой профессиональный артист Матвей Захарович. Мы ставили под его режиссурой серьезные пьесы, скетчи. В чеховском «Юбилее» я играл Шипучина. Матвей Захарович считал меня талантливым, водил вечерами в драмтеатр на спектакли по контрмаркам.

Махалля Джар-куча называлась по имени небольшой речки, которая протекала здесь в низине широкого оврага. На правом высоком берегу ютились узбекские глинобитные домики с плоскими крышами. В одном из них мои родители сняли комнату с верандой, отгороженной дувалом от хозяйского большого дома. Просторный двор был удобен для подсобного хозяйства, и мама завела кур и поросенка.

Левый берег оврага был пологий. Какой-то чудак в годы модной электрификации решил построить небольшую электростанцию на водопадике речушки Джар. Было возведено здание из жженого кирпича, поставлена турбина. Но на этом все кончилось. Электростанция не заработала. По какой-то причине ее законсервировали. Местные жители растащили оконные рамы, двери. Мальчишки отвинтили и отодрали от оборудования все металлические детали и сдали их за деньги в металлолом. Остался от этой электростанции один скелет. Да еще неподалеку длинный барак, который соорудили для себя строители электростанции.

Барак тоже был раскурочен – без окон и дверей, но его облюбовали уголовники. Они создали здесь воровскую «малину». Бездомные жулики, «работавшие» в старом городе (Ташкент разделился на старый, узбекский, и новый, европейский) приходили сюда отдыхать или переспать ночью. Сюда шли освободившиеся из лагерей воры, еще не нашедшие себе жилья. «Малина» эта была широко известна в уголовном мире. Здесь жуликам всегда было весело и празднично – играли в карты, пьянствовали, отмечая удачные кражи, приводили сюда «шмар», с которыми жили в приспособленных для этого комнатах барака.

Даже устроив себе нормальное жилье в снятой в городе комнате или квартире, воры приходили на эту «малину» развлечься, пообщаться с друзьями, поиграть в карты. Милиция сюда не заглядывала, здесь могли убить, и никто не найдет преступника, ворье умело хранить тайны.

На пологом берегу долины, за бараком, мы, местные мальчишки, играли в волейбол. Когда были маленькие, нас к «малине» не подпускали, а когда подросли, стали нас использовать – посылали покупать папиросы, водку и закуску. Продавать водку малолетним не разрешалось, но продавцы местного магазина на высоком берегу оврага знали нас и то, кому мы покупаем водку, продавали поллитровки без разговоров. Они боялись, что мы подожжем магазин, если нам откажут. Мы на это были способны. Некоторым из нас – в их числе и мне – нравилась «романтика» блатной жизни. Нам уже как «своим» разрешали посмотреть на карточную игру или вечерком у костра послушать рассказы о лихих «делах», кражах.

В общем, блатным душком я здесь заразился основательно. Никогда в последующей жизни я никому не рассказывал об этом, скрывал неприличный зигзаг в своей молодости… Но что было, то было, и я решил ничего не скрывать в своей исповеди.

Профессиональным вором я, слава богу, не стал, не приобрел никакой воровской «квалификации»: ни «ширмача-карманщика», ни «скокаря-домушника» по квартирным кражам, ни тем более «медвежатника» – спеца по взлому сейфов. Я участвовал в нескольких простейших ограблениях на «гоп-стоп» на вечерних улицах. Такая жизнь мне казалась тогда интересной и приятной, у меня появились свои деньги, и я мог позволить себе некоторую роскошь, однако странную для «бандита» – я не покупал, не пил водку (домой нельзя было заявиться в пьяном виде), не заводил «шмар», не попробовал еще этого «удовольствия», мне было всего 14–15 лет. Я покупал и наслаждался сладостями, пирожными, шоколадом, мороженым.

Все это продолжалось недолго и кончилось, естественно, арестом. Однажды мы вечером, в центре города, на одной из темных улиц отобрали у женщины чемоданчик. В те годы еще не было кейсов-дипломатов, она шла с работы с этим небольшим чемоданчиком. Наверное, после трудового дня решила прогуляться. Чемоданчик вырвал у нее из рук Бобыль (наш сверстник по фамилии Бобылев) и побежал в сквер. Мы, Гуля, Сенька и я, несколько минут придерживали женщину и, не причинив ей вреда, отпустили. Она тут же побежала вслед за Бобылем и стала кричать: «Помогите! Помогите!». Мы сторонкой последовали за ней. Бобыль тем временем в кустах пытался открыть чемоданчик, но, услыхав крик женщины, бросил его и выбежал из зарослей на аллею, где его и схватили мужчины, услыхавшие крик женщины. Мы пристроились к толпе и стали наблюдать, что будет дальше.

Женщина взволнованно объясняла скопившимся прохожим, державшим Бобыля за руки:

– Он вырвал у меня чемоданчик с документами и деньгами.

У Бобыля чемоданчика не было. Мы поняли, что он его бросил, и быстро пошли в том направлении, в котором бежал Бобыль. Сенька увидел чемоданчик под кустом, быстро схватил его, и мы побежали из сквера. За нами следом уже шла небольшая толпа с обокраденной женщиной и Бобылем. Они искали чемоданчик.

Отойдя на несколько кварталов, мы с Сенькой и Гулей вскрыли чемоданчик и обнаружили в нем бумаги, печати и деньги. Документы и печати служебные, мы их бросили в почтовый ящик. Деньги поделили на доли. Я взял свою долю и Бобыля. Тут же зашли в гастроном и купили мягкую, сдобную плюшку. Ел я ее с удовольствием, и жизнь мне казалась прекрасной!

Но уголовный розыск раскрутил это дело – женщина оказалась третьим секретарем центрального райкома партии.

Нас, участников ограбления, с помощью задержанного Бобыля вычислили, разыскали и арестовали. Меня арестовывал ночью на квартире майор уголовного розыска Разумный с группой милиционеров. Я спал, майор подошел к моей постели, разбудил и поднял подушку, мама с ужасом увидела под ней деньги и финку.

Просидел я под следствием несколько месяцев. Отсидка эта была веселой, в камере играли в карты, слушали «романы», которые рассказывал опытный вор Володя Козырев. Был он талантливый рассказчик, пересказывал «Трех мушкетеров» и «Пещеру Махтвейсов» буква в букву с пейзажами и переживаниями героев.

Судьбу нашей группы облегчило то, что Бобыль оказался сыном полковника – начальника областного НКВД на Дальнем Востоке. Он приехал в Ташкент и увез сына на Дальний Восток.

Местные ташкентские энкавэдэшники спустили наше дело «на тормоза», чтобы не подвести своего коллегу, незаконно увезшего сына от следствия и суда. Они оформили наше преступление не по статье «ограбление», а как «шалости» несовершеннолетних.

Суд состоялся, дали нам «по году условно», обосновав это тем, чтобы мы при лагерном заключении не стали настоящими уголовниками. Бобылева судили заочно. Нас освободили из-под стражи в зале суда после приговора. И вообще по этой статье с условным сроком нас уже по закону считали несудимыми.

Представьте себе состояние моих родителей, когда я вернулся из тюрьмы домой. Мать в слезах повторяла: «Как ты мог до этого опуститься?!» Отец со мной не разговаривал, он меня презирал.

Для того чтобы оторвать меня от джаркучавской «малины», сняли квартиру в другом конце города, в районе Паркентской улицы (ныне она носит имя генерала Петрова). Из школы им. Чапаева (на Хадыре) меня перевели в местную школу № 61, где с ужасом приняли в шестой класс – такой подарочек педагогам – уголовничек с судимостью (после суда год еще не прошел)!

Но я был нормальный парень, порвал все связи со старыми дружками, сам понял, что пошел по очень опасной дорожке.

В школе, чтобы занять свободное время, записался в драмкружок, которым руководил (подрабатывал) пожилой профессиональный артист Матвей Захарович. Мы ставили под его режиссурой серьезные пьесы, скетчи. В чеховском «Юбилее» я играл Шипучина. Матвей Захарович считал меня талантливым, водил вечерами в драмтеатр на спектакли по контрмаркам.

Стихи, бокс, училище

Любовь к литературе, тяга к писательству появились у меня в четвертом классе, и я начал писать стихи. Меня подбадривала учительница по литературе, подсказывала, как писать стихи. Но все же главным, кто приобщил меня к этому священному делу, я считаю Григория Цуркина, одного из сыновей тех Цуркиных, которые когда-то приютили моего деда-подкидыша. Поколения Карповых и Цуркиных продолжали дружить и считались родственниками. В тридцатые голодные годы приехали в Ташкент, тоже в поисках более сытой жизни, и Цуркины, младшим из которых был двадцатилетний Григорий.

Сам Гриша писал стихи и прозу. Позднее издал хорошую книгу о войне «Други и товарищи» и даже работал редактором в издательстве «Советский писатель».

Он приучил меня читать критические статьи, исследования о жизни и творчестве поэтов. Выписал мне журнал «Литературная учеба» (в тридцатых годах!). Я читал статьи этого журнала с бόльшим упоением, чем Майн Рида, Александра Куприна, Джека Лондона, Дюма, Фенимора Купера, которыми тоже увлекался.

Гриша был поклонник Маяковского, восхищался его новаторством, экспрессией. Ну, вполне естественно, Маяковский стал и моим кумиром. Как результат этого увлечения появлялись мои стихи «под Маяковского»:

Я даже посылал свои рассказы на конкурс молодых. Но не получил не только премии, но даже и отзыва.

В сороковые годы вопрос «делать жизнь с кого?» ставился в нашей печати широко. Суть его воспринималась молодежью глубоко и серьезно. Ярких личностей, прекрасных образцов для подражания было предостаточно в те времена.

Комбриг Иван Ефимович Петров

Комбриг Иван Ефимович Петров

Моим кумиром стал генерал Петров. Не из книжки. Не с киноленты. Живой, кого я каждый день видел, и в то же время кажущийся недосягаемым. Он был рядом, ходил, говорил, действовал. Говорил и со мной, не подозревая, кем для меня является.

Я счастлив, что жизнь свела меня с ним. Судьба моя сложилась бы иначе, менее интересно, хотя, возможно, и не так трудно, если бы я не встретился с этим человеком. Он постоянно был в моей душе, хотя многие годы реально находился где-то далеко. Я не был другом, но не был для него и сторонним человеком. Он тепло относился ко мне все двадцать лет знакомства – с 1938 по 1958-й, последний год его жизни. Пишу об этом так смело потому, что причины этой доброжелательности крылись не в моих личных качествах, а в его чуткости, отзывчивости, в его прекрасной душе. Нет, он не был ангелом во плоти. Бывал крутым, порой беспощадным. Знал вспышки ослепляющего, но справедливого гнева. Благодарю судьбу, что я ни разу не был повинен в таких вспышках.

Кто же он, Иван Ефимович Петров?

Я увидел его впервые в 1938 году и тут же полюбил навсегда и бесповоротно. Он ходил в военной форме, носил ромб на петлицах гимнастерки, что в те годы соответствовало званию комбрига. Загорелый, перетянут широким командирским ремнем, с крупной звездой на пряжке, через правое плечо портупея, до блеска начищенные сапоги. Очень неожиданное пенсне на переносице. За долгие годы службы в армии я не видел ни одного командира, носившего пенсне. Очки носили многие, а военных в пенсне – не встречал.

Комбриг Петров был начальником Ташкентского военного пехотного училища имени В.И. Ленина, которое размещалось в здании бывшего кадетского корпуса недалеко от реки Салар, там, где начиналась Паркентская улица. Ближайшей к училищу была 61-я средняя школа, в которой я учился, и в ней же учились дети многих командиров, работавших в училище. Среди этих ребят был Юра Петров, сын комбрига. Юра и привел меня однажды к себе домой, где я увидел его отца Ивана Ефимовича и мать Зою Павловну.

Юра был единственным сыном Петровых. Это был очень веселый и общительный мальчик. Худой и подвижный, он был заводилой многих озорных проделок одноклассников, но никогда не скатывался до хулиганства. Учился он легко, с друзьями был открыт, простодушен.

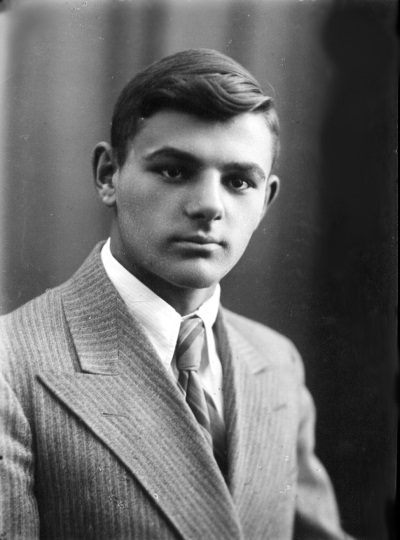

Сиднею пошел 25-й год – лучший возраст для боксера

Сиднею пошел 25-й год – лучший возраст для боксера

В эти же годы я начал заниматься боксом.

Не знаю почему, но бокс у меня всегда вызывал сладостное замирание сердца. Я вырезал из газет и журналов снимки боксеров. Увидев афишу о соревновании по боксу, спешил туда. И, забыв все, с трепетом наблюдал за боями. Боксеры были для меня людьми необыкновенными. Постоять рядом с боксером, послушать, о чем он говорит, было наслаждением. Потом я, конечно же, врал ребятам, что боксер именно около меня остановился и со мной разговаривал. Я читал о боксерах все, что находил. «Мексиканец» Джека Лондона был моим любимым рассказом.

В 1935 году в стране прошла волна открытия дворцов пионеров. Создали такой «дворец» и в Ташкенте. Я шел как-то по центральной улице и увидел об этом объявление. Пионерам предлагалось выбрать любой кружок: авиамодельный, литературный, рисования и лепки. И вдруг, не веря глазам, прочитал: «Бокс – желающие заниматься, обращайтесь к товарищу Сиднею Джексону».

Я не пошел, а побежал искать этого Джексона. Он представлялся мне здоровяком с перебитым носом и бугристыми мышцами. И каково же было разочарование, когда Сидней оказался маленьким седым старичком, но, правда, с перебитым носом. И еще был он настоящий американец. Во время каких-то соревнований, еще до революции приехал с командой в Россию, но в первом же бою в Москве сломал палец и не мог выходить на ринг. «Мухач» (боксер легчайшего веса) большой привлекательности для публики не представляет, без него можно обойтись, и антрепренер, чтобы не тратиться на гостиницу и обратный билет, просто выгнал Сиднея, сказав: «Заработай на возвращение сам. Ты и так мне дорого стоил. Я привез тебя работать, а ты стал балластом».

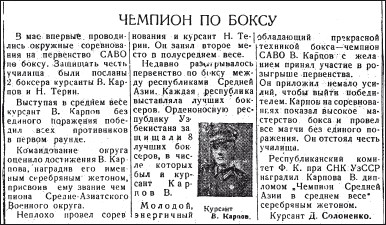

Диплом чемпиона Средней Азии по боксу

Диплом чемпиона Средней Азии по боксу

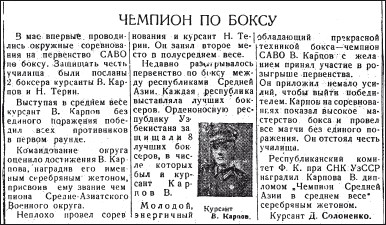

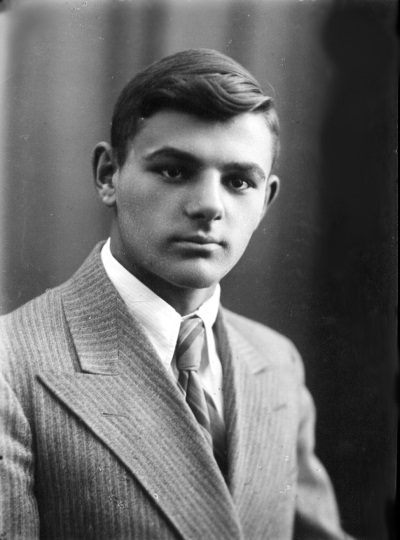

Заметка о чемпионе Средней Азии по боксу В. Карпове от 7 ноября 1940 года

Заметка о чемпионе Средней Азии по боксу В. Карпове от 7 ноября 1940 года

Сидней устроился тренером на работу в «Российскую лигу бокса», его знания там оценили не только профессионально, но и материально. Хорошо зарабатывая, Сидней подумал: «Зачем уезжать – дома мне так платить не будут. Поработаю и вернусь с хорошими деньгами». И заработал бы, но вспыхнула революция. Русским стало не до бокса, драки не на рингах, а по всей стране заполыхали. Сидней не остался в стороне. Классовый инстинкт забурлил и в нем. Сидней в Америке работал на заводе, поэтому записался в интернациональную роту, дошел с боями до Ташкента, когда кончилась Гражданская война, осел здесь до лучших времен для возвращения на родину. А потом прижился, завел семью – жену и детей. Работал тренером в «Динамо», а затем вот еще и во Дворце пионеров.

Перед поступлением в училище

Перед поступлением в училище

Дети пришлись очень по душе Сиднею. Возился он с ребятами с утра до ночи, был им и другом, и добрым наставником. Вырастил Сидней до войны немало хороших боксеров, даже чемпионов разных соревнований. В том числе и я выиграл первенство города среди новичков.

Ни знаменитым поэтом, ни большим чемпионом я не стал – помешала не только война, но и события, выпавшие на мою долю еще до нападения Германии.

Сам Гриша писал стихи и прозу. Позднее издал хорошую книгу о войне «Други и товарищи» и даже работал редактором в издательстве «Советский писатель».

Он приучил меня читать критические статьи, исследования о жизни и творчестве поэтов. Выписал мне журнал «Литературная учеба» (в тридцатых годах!). Я читал статьи этого журнала с бόльшим упоением, чем Майн Рида, Александра Куприна, Джека Лондона, Дюма, Фенимора Купера, которыми тоже увлекался.

Гриша был поклонник Маяковского, восхищался его новаторством, экспрессией. Ну, вполне естественно, Маяковский стал и моим кумиром. Как результат этого увлечения появлялись мои стихи «под Маяковского»:

Гриша подарил мне книгу «Что надо знать начинающему писателю». Стал я сочинять и рассказы. Ходил на литературные вечера в Союз писателей Узбекистана, где впервые увидел «живых», «настоящих» писателей, которые приехали из Москвы и устраивали литературные вечера, – Мстиславский, Юрий Арбат.

Ташкент,

Город красивый весьма,

Центра, над асфальтом улиц

этажится.

Солнце, распахнутое во весь мах,

Оседает на людей —

загара сажицей.

Люди мечутся от тени

к тени,

На физии у них

воды хотенье…

Все выпитое потом стекло,

А в жиже мозгов

копошится вера —

Над городом —

увеличительное стекло,

А не атмосфера.

Я даже посылал свои рассказы на конкурс молодых. Но не получил не только премии, но даже и отзыва.

В сороковые годы вопрос «делать жизнь с кого?» ставился в нашей печати широко. Суть его воспринималась молодежью глубоко и серьезно. Ярких личностей, прекрасных образцов для подражания было предостаточно в те времена.

Моим кумиром стал генерал Петров. Не из книжки. Не с киноленты. Живой, кого я каждый день видел, и в то же время кажущийся недосягаемым. Он был рядом, ходил, говорил, действовал. Говорил и со мной, не подозревая, кем для меня является.

Я счастлив, что жизнь свела меня с ним. Судьба моя сложилась бы иначе, менее интересно, хотя, возможно, и не так трудно, если бы я не встретился с этим человеком. Он постоянно был в моей душе, хотя многие годы реально находился где-то далеко. Я не был другом, но не был для него и сторонним человеком. Он тепло относился ко мне все двадцать лет знакомства – с 1938 по 1958-й, последний год его жизни. Пишу об этом так смело потому, что причины этой доброжелательности крылись не в моих личных качествах, а в его чуткости, отзывчивости, в его прекрасной душе. Нет, он не был ангелом во плоти. Бывал крутым, порой беспощадным. Знал вспышки ослепляющего, но справедливого гнева. Благодарю судьбу, что я ни разу не был повинен в таких вспышках.

Кто же он, Иван Ефимович Петров?

Я увидел его впервые в 1938 году и тут же полюбил навсегда и бесповоротно. Он ходил в военной форме, носил ромб на петлицах гимнастерки, что в те годы соответствовало званию комбрига. Загорелый, перетянут широким командирским ремнем, с крупной звездой на пряжке, через правое плечо портупея, до блеска начищенные сапоги. Очень неожиданное пенсне на переносице. За долгие годы службы в армии я не видел ни одного командира, носившего пенсне. Очки носили многие, а военных в пенсне – не встречал.

Комбриг Петров был начальником Ташкентского военного пехотного училища имени В.И. Ленина, которое размещалось в здании бывшего кадетского корпуса недалеко от реки Салар, там, где начиналась Паркентская улица. Ближайшей к училищу была 61-я средняя школа, в которой я учился, и в ней же учились дети многих командиров, работавших в училище. Среди этих ребят был Юра Петров, сын комбрига. Юра и привел меня однажды к себе домой, где я увидел его отца Ивана Ефимовича и мать Зою Павловну.

Юра был единственным сыном Петровых. Это был очень веселый и общительный мальчик. Худой и подвижный, он был заводилой многих озорных проделок одноклассников, но никогда не скатывался до хулиганства. Учился он легко, с друзьями был открыт, простодушен.

В эти же годы я начал заниматься боксом.

Не знаю почему, но бокс у меня всегда вызывал сладостное замирание сердца. Я вырезал из газет и журналов снимки боксеров. Увидев афишу о соревновании по боксу, спешил туда. И, забыв все, с трепетом наблюдал за боями. Боксеры были для меня людьми необыкновенными. Постоять рядом с боксером, послушать, о чем он говорит, было наслаждением. Потом я, конечно же, врал ребятам, что боксер именно около меня остановился и со мной разговаривал. Я читал о боксерах все, что находил. «Мексиканец» Джека Лондона был моим любимым рассказом.

В 1935 году в стране прошла волна открытия дворцов пионеров. Создали такой «дворец» и в Ташкенте. Я шел как-то по центральной улице и увидел об этом объявление. Пионерам предлагалось выбрать любой кружок: авиамодельный, литературный, рисования и лепки. И вдруг, не веря глазам, прочитал: «Бокс – желающие заниматься, обращайтесь к товарищу Сиднею Джексону».

Я не пошел, а побежал искать этого Джексона. Он представлялся мне здоровяком с перебитым носом и бугристыми мышцами. И каково же было разочарование, когда Сидней оказался маленьким седым старичком, но, правда, с перебитым носом. И еще был он настоящий американец. Во время каких-то соревнований, еще до революции приехал с командой в Россию, но в первом же бою в Москве сломал палец и не мог выходить на ринг. «Мухач» (боксер легчайшего веса) большой привлекательности для публики не представляет, без него можно обойтись, и антрепренер, чтобы не тратиться на гостиницу и обратный билет, просто выгнал Сиднея, сказав: «Заработай на возвращение сам. Ты и так мне дорого стоил. Я привез тебя работать, а ты стал балластом».

Сидней устроился тренером на работу в «Российскую лигу бокса», его знания там оценили не только профессионально, но и материально. Хорошо зарабатывая, Сидней подумал: «Зачем уезжать – дома мне так платить не будут. Поработаю и вернусь с хорошими деньгами». И заработал бы, но вспыхнула революция. Русским стало не до бокса, драки не на рингах, а по всей стране заполыхали. Сидней не остался в стороне. Классовый инстинкт забурлил и в нем. Сидней в Америке работал на заводе, поэтому записался в интернациональную роту, дошел с боями до Ташкента, когда кончилась Гражданская война, осел здесь до лучших времен для возвращения на родину. А потом прижился, завел семью – жену и детей. Работал тренером в «Динамо», а затем вот еще и во Дворце пионеров.

Дети пришлись очень по душе Сиднею. Возился он с ребятами с утра до ночи, был им и другом, и добрым наставником. Вырастил Сидней до войны немало хороших боксеров, даже чемпионов разных соревнований. В том числе и я выиграл первенство города среди новичков.

Ни знаменитым поэтом, ни большим чемпионом я не стал – помешала не только война, но и события, выпавшие на мою долю еще до нападения Германии.

Некое отступление

Александр III, сын Александра II, родился 26 февраля 1845 года. Был вторым сыном Александра II, наследником престола стал после смерти старшего брата Николая Александровича 12 апреля 1865 года. У Александра III было несколько сыновей, в том числе и будущий последний император Николай II. Он родился 6 мая 1867 года, рос инертным и ленивым в учебе, «дремал на уроках» наставников. Но, как сообщает энциклопедия Брокгауза и Ефрона, «очень рано втянулся в грубый казарменный разгул и пьянство в компании великих князей», среди которых был и брат Константин Романов.

При Александре III русские войска окончательно завоевали Среднюю Азию, последним был взят Ахалтекинский оазис, город Мерв и маленькая Кушка в 1885 году.

Англичане, господствующие в Афганистане, стали готовиться к большой войне, но русское войско, дойдя до Кушки, остановилось, и англичане смирились с этим.

В Ташкенте было создано Среднеазиатское генерал-губернаторство, которое возглавлял генерал Кауфман.

В эти годы молодые великие князья вели распутную жизнь. Особенно отличался великий князь Константин. Однажды он публично оскандалился своей связью с известной балериной. Терпеть его безобразия батюшка больше не мог и наказал Константина, сослав его в Среднюю Азию наместником.

По пути «в ссылку» великий князь продолжал резвиться и, в пику своим царствующим родителям, в знак протеста против опалы, по пути в Ташкент остановился и загулял в Самаре. Здесь ему приглянулась местная хорошенькая дворяночка, на которой он женился и обвенчался. Это было оскорблением царской фамилии, потому что великие князья должны были жениться на себе подобных королевских или царских дочерях. Вот в княжеском дворце в Ташкенте в 1936 году и открылся Дворец пионеров.

– Володя, ты здоровый парень, боксер, из тебя получился бы хороший командир.

Мне нравились сильные, загорелые, веселые курсанты и особенно командиры военного училища, я втайне мечтал быть на них похожим. И вдруг Иван Ефимович указывает мне на такой простой и очень реальный путь. Я спросил с некоторым сомнением:

– А примут ли меня, мне ведь еще не исполнилось восемнадцати?

Иван Ефимович посмотрел на меня с улыбкой и сказал:

– Вон какой ты здоровый, иные восемнадцатилетние послабее тебя. К тому же я начальник училища, этот вопрос решать буду я.

Два года учебы промелькнули быстро. Я окреп, загорел под азиатским солнышком. Продолжая тренировки в боксе, достиг высоких результатов: стал чемпионом Среднеазиатского военного округа и Средней Азии в среднем весе. И с поэзией дело продвигалось: стихи мои печатали в окружной газете, редактор ее, опытный журналист, полковой комиссар Федоров советовал не оставлять стихи, даже когда стану командиром.

В училище я был местной знаменитостью: у всех на виду как чемпион и как поэт. Начальник училища генерал Петров награждал меня грамотами, ценными подарками, не раз приглашал к себе в кабинет, расспрашивал о планах, давал добрые советы о будущей службе, даже намекал на то, что может оставить меня после окончания училища командиром курсантского взвода.

Курсант Ташкентского военного училища им. В.И. Ленина

Курсант Ташкентского военного училища им. В.И. Ленина

Выпуск намечали приурочить ко Дню Красной Армии – 23 февраля 1941 года. Выпускникам заранее шили комсоставскую форму: гимнастерки и шинели. Я на примерках смотрел на себя в зеркало, и сердце замирало от предвкушения радости мамы и папы, когда они меня увидят в этом блеске. Мелькали самонадеянные мысли и о том, что девушки тоже (особенно Ира!) будут на меня посматривать благосклонно. Да как же им не залюбоваться: здоровый, плечистый, загорелый, два рубиновых «кубаря» на малиновых петлицах с золотой окантовкой, на рукавах малиновые шевроны, опять же с золотыми галунами, ремень комсоставский с латунной пряжкой, на которой сияет, как солнышко, звезда. При малейшем движении ремень поскрипывал с обворожительной солидностью, ну и сапоги хромовые, комсоставские тоже скрипели добротной кожей, правда, сапоги еще были складской бледности, но я знал, как только их получу – начищу до зеркального сияния.

При Александре III русские войска окончательно завоевали Среднюю Азию, последним был взят Ахалтекинский оазис, город Мерв и маленькая Кушка в 1885 году.

Англичане, господствующие в Афганистане, стали готовиться к большой войне, но русское войско, дойдя до Кушки, остановилось, и англичане смирились с этим.

В Ташкенте было создано Среднеазиатское генерал-губернаторство, которое возглавлял генерал Кауфман.

В эти годы молодые великие князья вели распутную жизнь. Особенно отличался великий князь Константин. Однажды он публично оскандалился своей связью с известной балериной. Терпеть его безобразия батюшка больше не мог и наказал Константина, сослав его в Среднюю Азию наместником.

По пути «в ссылку» великий князь продолжал резвиться и, в пику своим царствующим родителям, в знак протеста против опалы, по пути в Ташкент остановился и загулял в Самаре. Здесь ему приглянулась местная хорошенькая дворяночка, на которой он женился и обвенчался. Это было оскорблением царской фамилии, потому что великие князья должны были жениться на себе подобных королевских или царских дочерях. Вот в княжеском дворце в Ташкенте в 1936 году и открылся Дворец пионеров.

* * *

Однажды в доме Юры Петрова у меня произошел с Иваном Ефимовичем Петровым очень важный в моей жизни разговор. Иван Ефимович сказал:– Володя, ты здоровый парень, боксер, из тебя получился бы хороший командир.

Мне нравились сильные, загорелые, веселые курсанты и особенно командиры военного училища, я втайне мечтал быть на них похожим. И вдруг Иван Ефимович указывает мне на такой простой и очень реальный путь. Я спросил с некоторым сомнением:

– А примут ли меня, мне ведь еще не исполнилось восемнадцати?

Иван Ефимович посмотрел на меня с улыбкой и сказал:

– Вон какой ты здоровый, иные восемнадцатилетние послабее тебя. К тому же я начальник училища, этот вопрос решать буду я.

Два года учебы промелькнули быстро. Я окреп, загорел под азиатским солнышком. Продолжая тренировки в боксе, достиг высоких результатов: стал чемпионом Среднеазиатского военного округа и Средней Азии в среднем весе. И с поэзией дело продвигалось: стихи мои печатали в окружной газете, редактор ее, опытный журналист, полковой комиссар Федоров советовал не оставлять стихи, даже когда стану командиром.

В училище я был местной знаменитостью: у всех на виду как чемпион и как поэт. Начальник училища генерал Петров награждал меня грамотами, ценными подарками, не раз приглашал к себе в кабинет, расспрашивал о планах, давал добрые советы о будущей службе, даже намекал на то, что может оставить меня после окончания училища командиром курсантского взвода.

Выпуск намечали приурочить ко Дню Красной Армии – 23 февраля 1941 года. Выпускникам заранее шили комсоставскую форму: гимнастерки и шинели. Я на примерках смотрел на себя в зеркало, и сердце замирало от предвкушения радости мамы и папы, когда они меня увидят в этом блеске. Мелькали самонадеянные мысли и о том, что девушки тоже (особенно Ира!) будут на меня посматривать благосклонно. Да как же им не залюбоваться: здоровый, плечистый, загорелый, два рубиновых «кубаря» на малиновых петлицах с золотой окантовкой, на рукавах малиновые шевроны, опять же с золотыми галунами, ремень комсоставский с латунной пряжкой, на которой сияет, как солнышко, звезда. При малейшем движении ремень поскрипывал с обворожительной солидностью, ну и сапоги хромовые, комсоставские тоже скрипели добротной кожей, правда, сапоги еще были складской бледности, но я знал, как только их получу – начищу до зеркального сияния.