Страница:

После того, как я окончил второй курс, наша разведшкола была ликвидирована. На ее базе создали Военно-дипломатическую академию, в ней срок учебы был определен в два года.

Слушателей третьего курса (и меня в их числе) зачислили слушателями выпускного курса разведывательного факультета при академии им. Фрунзе, который мы благополучно и окончили.

Во время учебы в академии посетил ее маршал Монтгомери, он был личным гостем министра обороны СССР, его принимал Сталин, наградил орденом Суворова первой степени. Главнокомандующий сухопутными войсками решил показать Монтгомери нашу академию.

У нас в стране насчет «потемкинских деревень» издавна хорошо все обучены. Со всех дверей исчезли названия факультетов и кафедр.

Накануне визита высокого гостя слушателям всех факультетов приказали в академии не появляться. Только нас, выпускников третьего курса с английским языком, посадили по маршруту, которым поведут гостя. Я сидел в кабинете тактической подготовки.

К середине дня появился Монтгомери в форме из грубой зеленой шинельной ткани, на груди его белел только орден Суворова, врученный ему накануне.

Маршал был маленького роста и щуплый с крючковатым носом и колким и быстрым взглядом. Его сопровождали маршал Конев, начальник нашей академии и английские генералы.

На колонне около моего стола висел портрет Конева, на других колоннах такие же портреты других наших полководцев.

Монтгомери остановился, показал на портрет:

– Конев, это вы?

Конев улыбнулся:

– Похож?

Монтгомери посмотрел на меня, я стоял у стола, за которым «работал» над картой до появления делегации.

Монтгомери сказал, ни к кому не обращаясь:

– Спросите его, чем он занимается?

Генерал-полковник Боголюбов, заместитель начальника академии по науке, сделал шаг из свиты:

– А вы спросите сами, он понимает по-английски.

Монтгомери удивленно поднял брови и спросил меня:

– Что вы делаете?

Я ответил по-английски:

– Готовлю задание на завтра, буду действовать на занятиях по тактике в роли командира полка.

– Вот как! Ну, я желаю вам успеха не только на занятиях, но тогда, когда будете командовать настоящим полком.

Он пошел дальше…

Начальство мое было довольно. А вот при защите диплома у меня произошло ЧП. И началось оно с английского языка. Я защищал диплом на тему «Артиллерийская поддержка атаки механизированной дивизии». Тема была новой тогда. Только были созданы мехдивизии послевоенного образца.

Написал я и защищал диплом на английском языке, что для выпускников общевойсковой академией было впервые.

Председателем дипломной комиссии был артиллерист полковник Погорелый. Он сразу мне не понравился, мрачный, на меня не смотрел, нервно ерзал на своем стуле.

Когда я закончил доклад, он решительно сказал:

– Ну, ясно, языком вы владеете. Хватит этого представления. Перейдем к сути дела. И тут у вас очень грубые ляпсусы. Артиллерии вы не знаете, приводите примеры из практики некомпетентно…

Я расстроился, не ожидал такой явной недоброжелательности. Но все же спросил:

– Нельзя ли, товарищ полковник, конкретнее назвать, в чем моя некомпетентность?

Полковник небрежно пролистал мой диплом:

– Пожалуйста, вот из опыта в финской войне вы указываете как отрицательные примеры действия артиллерии.

– Я писал диплом по документам, ничего не выдумывал, поэтому решил сослаться на эти документы, прошу вас объявить перерыв на 15 минут, я возьму документы в секретной части.

Меня поддержал наш классный руководитель по тактике.

– Надо дать…

Объявили перерыв. Я побежал в секретную часть и взял приказы, подводящие итог боевым действиям в финской кампании.

После перерыва процитировал отрицательные примеры из этих приказов о действиях артиллерии – и громко подчеркнул:

– Этот приказ подписан товарищем Сталиным. Я лично ничего не выдумывал, товарищ полковник.

Председатель комиссии побледнел, пробормотал что-то невнятное и поставил мне «четверку». Она была единственной среди других отличных оценок на экзаменах, но из-за нее я не получил золотую медаль, не стал круглым отличником.

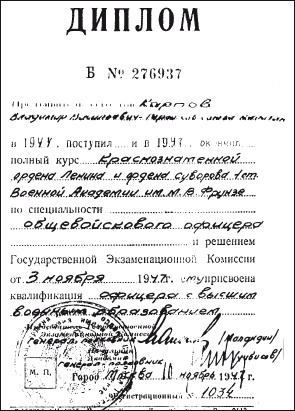

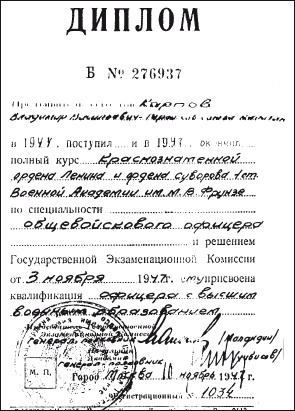

Диплом Военной академии им. М.В. Фрунзе

Диплом Военной академии им. М.В. Фрунзе

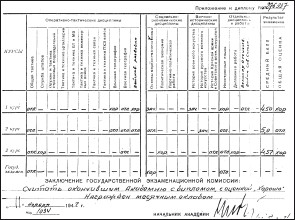

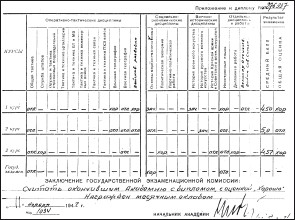

Приложение к диплому Военной академии им. М.В. Фрунзе

Приложение к диплому Военной академии им. М.В. Фрунзе

Но, к сожалению, на этом неприятности не кончились. На следующее утро меня встретил однокурсник:

– Володя, ты слыхал новость?

– Какую?

– Председатель твоей дипломной комиссии полковник Погорелый скончался ночью от инфаркта.

Видимо, очень переживал старик. Я искренне сожалел о случившемся.

– Но я не виноват, он сам затеял этот спор и хотел меня «утопить» при защите.

После выпуска из академии учеба для меня не кончилась, разведчик должен владеть и стратегическим мышлением.

Зачислили на сокращенный одногодичный курс академии Генерального штаба, на так называемый ВАК.

Начальником ВАКа был генерал-лейтенант Кочетков, назначенный на эту должность после расформирования разведшколы ГРУ.

Год учебы прошел быстро, расширились мои знания в области стратегии.

ВАК так успешно окончил, что меня оставили на этом ВАКе на должность преподавателя тактики разведки. Я был всего майор, а здесь по штату генерал! Думаю, этому содействовал генерал Кочетков.

Он назвал себя по телефону.

Я ответил:

– Знаю вас, товарищ генерал, еще с войны, вы возглавляли управление войсковой разведки, вам подчинялись разведуправления всех фронтов. Вы были мой прямой начальник.

Сурин сразу перешел на «ты».

– И я тебя знаю с военных дней, встречал твою фамилию в докладах с фронта. Ты очень опытный практик, поэтому и звоню: ты долго думаешь работать со старыми пердунами на ВАКе?

Я невольно улыбнулся, действительно, все преподаватели были пожилые генералы с учеными степенями, некоторые из них даже на фронте не были.

– Сие от меня не зависит. Назначили, вот я и работаю.

– Зависит и от тебя. Давай переходи на практическую работу в мое управление.

Мне действительно по душе была более интересная, чем педагогическая, живая работа в разведке.

– Я готов, товарищ генерал, но как это будет выглядеть практически?

– Мне нужно твое согласие, остальное я оформлю сам.

– Я согласен.

– Вот и хорошо! Скоро получишь выписку из приказа о назначении. До встречи.

На следующий день меня после занятий вызвал генерал Кочетков, начальник ВАКа:

– Ты куда это намыливаешься? Чего тебе у нас не хватает? Можешь расти до генерала. Зачем тебе уходить от нас? Я тебя всегда уважал и на ВАК взял поэтому, несмотря на майорское звание. Ты опытнейший практик, из тебя хороший педагог получится, к тому же ты «пишущий», у тебя легкое перо в руках, напишешь кандидатскую, потом докторскую, станешь ученым. Я тебя двину на замначальника кафедры, а получишь генеральское звание – и кафедру возглавишь.

Я был смущен, но все же сказал:

– Я дал согласие генералу Сурину.

– Знаю. Но если скажешь, что передумал, я с ним договорюсь.

– Неудобно, товарищ генерал. Я привык держать слово.

– Ну, смотри, тебе жить!

Кочетков явно обиделся.

Через три дня на квартиру опять позвонил Сурин.

– Ты почему на работу не приходишь?

– Мне не объявили приказ о назначении.

– Вот засранец твой Кочетков. Приказ подписан. Я ему позвоню.

Кочетков вызвал меня утром, недовольно сказал:

– Пришел на тебя приказ, ты назначен старшим офицером в Управление Сурина, – и немножко теплее: – Жаль, что уходишь, мы с тобой несколько лет неплохо послужили. Ну, иди, желаю тебе удачи!

Он пожал мне руку на прощание.

Управление Сурина находилось в трехэтажном особняке почти напротив института физкультуры на улице Гороховой. Обычный, ничем не выделяющийся дом. Только за входной дверью встречает дежурный офицер и солдат с автоматом.

Сурин встретил меня радостно, объяснил, чем я должен заниматься. Работники отдела подполковники Червонцев, Бондаренко, Трушин, Мальков, Четвериков – все бывшие войсковые разведчики. Я с ними встречался на разных совещаниях, сборах, праздниках. Приняли меня радушно, вечером «обмыли» мое назначение. И зажил я интересной, напряженной жизнью, о которой не стану писать подробности.

Учеба в Литературном институте. К.Г. Паустовский

Слушателей третьего курса (и меня в их числе) зачислили слушателями выпускного курса разведывательного факультета при академии им. Фрунзе, который мы благополучно и окончили.

Во время учебы в академии посетил ее маршал Монтгомери, он был личным гостем министра обороны СССР, его принимал Сталин, наградил орденом Суворова первой степени. Главнокомандующий сухопутными войсками решил показать Монтгомери нашу академию.

У нас в стране насчет «потемкинских деревень» издавна хорошо все обучены. Со всех дверей исчезли названия факультетов и кафедр.

Накануне визита высокого гостя слушателям всех факультетов приказали в академии не появляться. Только нас, выпускников третьего курса с английским языком, посадили по маршруту, которым поведут гостя. Я сидел в кабинете тактической подготовки.

К середине дня появился Монтгомери в форме из грубой зеленой шинельной ткани, на груди его белел только орден Суворова, врученный ему накануне.

Маршал был маленького роста и щуплый с крючковатым носом и колким и быстрым взглядом. Его сопровождали маршал Конев, начальник нашей академии и английские генералы.

На колонне около моего стола висел портрет Конева, на других колоннах такие же портреты других наших полководцев.

Монтгомери остановился, показал на портрет:

– Конев, это вы?

Конев улыбнулся:

– Похож?

Монтгомери посмотрел на меня, я стоял у стола, за которым «работал» над картой до появления делегации.

Монтгомери сказал, ни к кому не обращаясь:

– Спросите его, чем он занимается?

Генерал-полковник Боголюбов, заместитель начальника академии по науке, сделал шаг из свиты:

– А вы спросите сами, он понимает по-английски.

Монтгомери удивленно поднял брови и спросил меня:

– Что вы делаете?

Я ответил по-английски:

– Готовлю задание на завтра, буду действовать на занятиях по тактике в роли командира полка.

– Вот как! Ну, я желаю вам успеха не только на занятиях, но тогда, когда будете командовать настоящим полком.

Он пошел дальше…

Начальство мое было довольно. А вот при защите диплома у меня произошло ЧП. И началось оно с английского языка. Я защищал диплом на тему «Артиллерийская поддержка атаки механизированной дивизии». Тема была новой тогда. Только были созданы мехдивизии послевоенного образца.

Написал я и защищал диплом на английском языке, что для выпускников общевойсковой академией было впервые.

Председателем дипломной комиссии был артиллерист полковник Погорелый. Он сразу мне не понравился, мрачный, на меня не смотрел, нервно ерзал на своем стуле.

Когда я закончил доклад, он решительно сказал:

– Ну, ясно, языком вы владеете. Хватит этого представления. Перейдем к сути дела. И тут у вас очень грубые ляпсусы. Артиллерии вы не знаете, приводите примеры из практики некомпетентно…

Я расстроился, не ожидал такой явной недоброжелательности. Но все же спросил:

– Нельзя ли, товарищ полковник, конкретнее назвать, в чем моя некомпетентность?

Полковник небрежно пролистал мой диплом:

– Пожалуйста, вот из опыта в финской войне вы указываете как отрицательные примеры действия артиллерии.

– Я писал диплом по документам, ничего не выдумывал, поэтому решил сослаться на эти документы, прошу вас объявить перерыв на 15 минут, я возьму документы в секретной части.

Меня поддержал наш классный руководитель по тактике.

– Надо дать…

Объявили перерыв. Я побежал в секретную часть и взял приказы, подводящие итог боевым действиям в финской кампании.

После перерыва процитировал отрицательные примеры из этих приказов о действиях артиллерии – и громко подчеркнул:

– Этот приказ подписан товарищем Сталиным. Я лично ничего не выдумывал, товарищ полковник.

Председатель комиссии побледнел, пробормотал что-то невнятное и поставил мне «четверку». Она была единственной среди других отличных оценок на экзаменах, но из-за нее я не получил золотую медаль, не стал круглым отличником.

Но, к сожалению, на этом неприятности не кончились. На следующее утро меня встретил однокурсник:

– Володя, ты слыхал новость?

– Какую?

– Председатель твоей дипломной комиссии полковник Погорелый скончался ночью от инфаркта.

Видимо, очень переживал старик. Я искренне сожалел о случившемся.

– Но я не виноват, он сам затеял этот спор и хотел меня «утопить» при защите.

После выпуска из академии учеба для меня не кончилась, разведчик должен владеть и стратегическим мышлением.

Зачислили на сокращенный одногодичный курс академии Генерального штаба, на так называемый ВАК.

Начальником ВАКа был генерал-лейтенант Кочетков, назначенный на эту должность после расформирования разведшколы ГРУ.

Год учебы прошел быстро, расширились мои знания в области стратегии.

ВАК так успешно окончил, что меня оставили на этом ВАКе на должность преподавателя тактики разведки. Я был всего майор, а здесь по штату генерал! Думаю, этому содействовал генерал Кочетков.

* * *

На ВАКе я проработал год. Однажды вечером позвонил мне на квартиру генерал Сурин – начальник одного из управлений ГРУ.Он назвал себя по телефону.

Я ответил:

– Знаю вас, товарищ генерал, еще с войны, вы возглавляли управление войсковой разведки, вам подчинялись разведуправления всех фронтов. Вы были мой прямой начальник.

Сурин сразу перешел на «ты».

– И я тебя знаю с военных дней, встречал твою фамилию в докладах с фронта. Ты очень опытный практик, поэтому и звоню: ты долго думаешь работать со старыми пердунами на ВАКе?

Я невольно улыбнулся, действительно, все преподаватели были пожилые генералы с учеными степенями, некоторые из них даже на фронте не были.

– Сие от меня не зависит. Назначили, вот я и работаю.

– Зависит и от тебя. Давай переходи на практическую работу в мое управление.

Мне действительно по душе была более интересная, чем педагогическая, живая работа в разведке.

– Я готов, товарищ генерал, но как это будет выглядеть практически?

– Мне нужно твое согласие, остальное я оформлю сам.

– Я согласен.

– Вот и хорошо! Скоро получишь выписку из приказа о назначении. До встречи.

На следующий день меня после занятий вызвал генерал Кочетков, начальник ВАКа:

– Ты куда это намыливаешься? Чего тебе у нас не хватает? Можешь расти до генерала. Зачем тебе уходить от нас? Я тебя всегда уважал и на ВАК взял поэтому, несмотря на майорское звание. Ты опытнейший практик, из тебя хороший педагог получится, к тому же ты «пишущий», у тебя легкое перо в руках, напишешь кандидатскую, потом докторскую, станешь ученым. Я тебя двину на замначальника кафедры, а получишь генеральское звание – и кафедру возглавишь.

Я был смущен, но все же сказал:

– Я дал согласие генералу Сурину.

– Знаю. Но если скажешь, что передумал, я с ним договорюсь.

– Неудобно, товарищ генерал. Я привык держать слово.

– Ну, смотри, тебе жить!

Кочетков явно обиделся.

Через три дня на квартиру опять позвонил Сурин.

– Ты почему на работу не приходишь?

– Мне не объявили приказ о назначении.

– Вот засранец твой Кочетков. Приказ подписан. Я ему позвоню.

Кочетков вызвал меня утром, недовольно сказал:

– Пришел на тебя приказ, ты назначен старшим офицером в Управление Сурина, – и немножко теплее: – Жаль, что уходишь, мы с тобой несколько лет неплохо послужили. Ну, иди, желаю тебе удачи!

Он пожал мне руку на прощание.

Управление Сурина находилось в трехэтажном особняке почти напротив института физкультуры на улице Гороховой. Обычный, ничем не выделяющийся дом. Только за входной дверью встречает дежурный офицер и солдат с автоматом.

Сурин встретил меня радостно, объяснил, чем я должен заниматься. Работники отдела подполковники Червонцев, Бондаренко, Трушин, Мальков, Четвериков – все бывшие войсковые разведчики. Я с ними встречался на разных совещаниях, сборах, праздниках. Приняли меня радушно, вечером «обмыли» мое назначение. И зажил я интересной, напряженной жизнью, о которой не стану писать подробности.

Учеба в Литературном институте. К.Г. Паустовский

В Тавдинлаге, на лесоповале, в штрафной роте на фронте, в годы охоты за «языками» было не до стихов.

После окончания войны, во время учебы в Военной академии, писал рассказы и повести. К стихам не вернулся. Стало как-то тесно в рифмах, ритме, коротких строках. Перешел на прозу. И тогда же обнаружил и понял, что кустарничаю, надо получить настоящую солидную теоретическую опору – гуманитарную, если я действительно намереваюсь стать писателем. А такое намерение у меня было всю жизнь.

Были сомнения – есть ли у меня талант, хватит ли его для профессиональной работы в литературе? Решил проверить объективно.

Однажды, гуляя вечером по Тверскому бульвару, обнаружил недалеко от площади Пушкина небольшую вывеску, на которой было написано: «Литературный институт им. А.М. Горького». За решетчатой оградой в дворовом скверике возвышался небольшой трехэтажный особняк. Как позже узнал, это был дом, в котором родился Герцен.

С этого дня останавливался напротив этого дома и с любопытством наблюдал за тем, что происходит во дворе. Там под деревьями собирались стайками парни и девушки, о чем-то говорили, энергично жестикулируя, смеялись, расходились и опять сбивались в группки, весело гомонили. О чем у них шли разговоры, не было слышно. Однажды я решил зайти во двор и послушать, о чем эти ребята так горячо и возбужденно разговаривают. Оказалось, в институте проводились приемные экзамены, эти ребята делились наблюдениями насчет экзаменаторов и особенно о работе приемной комиссии. Как выяснил, был невероятный конкурс – набирали пятьдесят человек, а желающих более четырехсот.

И еще узнал, почитав листки на доске объявлений, что есть в институте заочно-вечернее отделение. Для поступления нужно не только сдать экзамены за среднюю школу, но и представить творческие работы для комиссии, которая, знакомясь с ними, решает, есть ли смысл принимать абитуриента и тратить на него деньги, или дарование его того не стоит и проживет он без диплома этого института. Вот и появилась возможность узнать объективное о себе мнение: есть ли во мне писательские задатки или нет.

Я решил попытать счастья, накупил учебников, освежил знания, кое-что вспомнил, собрал стихи, еще написанные в школе и в училище, приложил несколько рассказов и вместе с заявлением сдал в приемную комиссию.

Для полной для себя беспристрастности я решил поступать как равный с другими ребятами: сменил военную форму на штатский костюм. Ну и, конечно, спрятал свою «Золотую Звезду», понимая, что из уважения к высшей награде мне могут дать какие-то скидки в строгом конкурсе.

Заключение комиссии было решающим, абитуриент мог сдать все экзамены на отлично, но если комиссия не посчитает его перспективным, документы возвращались. По мере рассмотрения творческих работ комиссией на двери канцелярии появлялся листочек, вырванный из тетради. Листочек этот простым росчерком разделен пополам, и на этих половинках написаны фамилии: слева одна, две – зачисленных, а справа длинный список, кому предлагалось получить в канцелярии свои документы и творения.

Желающих поступить было много, комиссия была перегружена, поэтому листочки со списком появлялись не каждый день.

Студенческий билет Литературного института им. А.М. Горького

Студенческий билет Литературного института им. А.М. Горького

Я был абсолютно уверен, что не пройду по конкурсу, теперь уже сам участвуя в разговорах шумных групп в сквере, обнаружил, что все поступающие ребята необыкновенно талантливы, они смело, со знанием тонкостей творческой работы рассуждали о книгах, сыпали именами знаменитых писателей и цитатами из их произведений. Стихи могли читать часами, свои и чужие. У поступающих были не только оригинальные, талантливые суждения, они и по внешности казались будущими писателями. Вот похожий на молодого Чехова лохматый очкарик, хрупкий, вежливый, говорит о таких тонкостях прозы, что кажется, ему и учиться не надо, он уже все знает. А загорелый, окающий, худой, высокий, уже немолодой сибиряк очень похож на раннего Горького, он жизнь повидал, суждения его солидны, убедительны.

В общем, я не надеялся на успех и, когда появлялся очередной листок с фамилиями на двери канцелярии, читал только длинный список отчисленных, а в короткий перечень двух-трех счастливчиков не заглядывал.

Наконец, завершилась экзаменационная горячка. Не обнаружив своей фамилии на листках, зашел в канцелярию узнать о своей судьбе.

– Не может быть, чтобы в списках не было вашей фамилии, – сказала очень занятая, задерганная секретарша. – Сейчас проверим. – Она взяла стопку тех самых листков, которые вывешивались на двери, и дала половину мне: – Читайте. – Другие стала быстренько перебирать сама. Опять я искал себя в правой колонке.

Вдруг секретарша воскликнула:

– Я же говорила – не может быть! Вот, еще неделю назад вы зачислены.

Не веря глазам, я смотрел на свою фамилию в левой половине листочка – там было всего трое.

Так я стал студентом Литературного института.

В общем, начиналась у меня новая полоса в жизни: как когда-то в Высшей разведшколе обнаружил для себя и вступил в неведомый раньше мир тайных и опасных дел разведки. Так и теперь я вступал тоже в неведомый мир искусства, творческих мук и радостей, в сообщество одаренных людей. В мир замкнутый, как и разведка, со своими канонами, иерархией, своими правилами, нравами и суевериями, которые свято соблюдались, и нельзя было их нарушать.

Раз в неделю студенты-очники и заочники вместе собирались в аудиториях института. Каждый семинар вел постоянный творческий руководитель. Константин Георгиевич Паустовский был моим главным и официальным учителем в годы учебы в Литературном институте в 1948–1954 годы. Я был включен в его семинар. При распределении учитывали желание самого студента и согласие руководителя семинара. Придя на первое занятие, я сел за стол у задней стены, разглядывал своих однокурсников. Они были разные. Было человек двадцать. Несколько уже немолодых, большинство недавно закончили школу, но уже работали в редакциях газет и журналов. Шумливые и разговорчивые, они подшучивали, обменивались остроумными колкостями. Не привыкший к такому вольному общению, вел я себя сдержанно, говорил со «стариками», трое оказались из фронтовиков, донашивали гимнастерки со следами споротых погон и старенькие начищенные сапоги.

Константин Георгиевич Паустовский

Константин Георгиевич Паустовский

Паустовский вошел в аудиторию как-то бочком, не прошел, а пропорхнул к своему столу. Сел и только после этого стал разглядывать своих подопечных. Через толстые стекла очков в темной роговой оправе он медленно переводил взор от одного к другому. Все притихли и тоже с любопытством разглядывали своего знаменитого наставника. Внешность мэтра оказалась полной неожиданностью. Я не встречал прежде Паустовского, а по книгам он был путешественник, романтик, друг портовых бродяг, рыбаков и охотников, выглядел в представлении моем здоровым, загорелым, мужественным. И вдруг небольшого роста, сутулый, подслеповатый очкарик!

Когда Паустовский заговорил, впечатление о нем еще более огорчило: у него был тихий, скрипучий голос. Говорил он как-то ни к кому не обращаясь, вроде бы для себя.

Разочарование было полное! Но очарование, возникшее раньше при чтении книг Константина Георгиевича, не пропало. Любопытно – как же он пишет так великолепно, зримо, проникая в душу, это не только осталось, но даже усилилось. Такой невзрачный старичок, а какие создает шедевры!

– Ну-с, будем знакомиться. Кто как жил и почему решил прийти в литературу? Кстати, вы, наверное, знаете, что выучиться на писателя невозможно. Талант – это дар Божий. Он или есть, или его нет. Образование только укрепляет, расширяет возможности одаренного человека. Неосведомленные идут в литературу – одни в погоне за славой, другие за деньгами. И то, и другое – огромное заблуждение. Писательство – это тяжкий труд, это сладкая каторга. Каторга потому, что требует отдачи всех сил до полного изнеможения, сладкая – потому, что это занятие делом, которому отдано все – любовь, смысл жизни, безоглядная преданность.

Говорил Паустовский голосом старого курильщика, с хрипотцой. Он и на занятиях постоянно выкуривал папиросу, о которой тут же забывал, потом неоднократно вспоминал о ней, раскуривал снова и опять забывал.

Студенты коротко рассказывали о себе. Я с интересом узнавал об однокашниках, с которыми предстояло встречаться в институте пять лет почти ежедневно, вернее – ежевечерне. Для заочников москвичей четыре раза в неделю читались лекции и один день отводился на творческий семинар. Лекции читали именитые ученые. академики и профессора: Реформатский, Благой, Металлов, Радциг, Асмус, Фохт. Каждый из них издал немало научных трудов и учебников.

Семинарами руководили пожилой Константин Федин и совсем молодой, недавно получивший Сталинскую премию, Александр Чаковский, опытные писатели Лидин и Замошкин. Занятия с поэтами вели: Михаил Светлов, Евгений Долматовский. Драматургию – Александр Крон и Александр Штейн.

Паустовский знакомился со всеми. Бондарев о себе сказал:

– Я фронтовик, служил в противотанковой артиллерии, два раза ранен. До войны мечтал стать шофером. В литературу решил податься потому, что надо много сказать о человеке на войне.

Наталья Ильина – самая старшая среди слушателей семинара, независимая, рассудительная женщина.

– Мой отец служил в царской армии и с Колчаком отступал в Маньчжурию. Я с матерью много лет жила в Харбине и Шанхае, работала журналисткой.

Владимир Солоухин, с пышной шевелюрой цвета спелой пшеницы, типичный русак, окал как истый волжанин, хотя родился во Владимире, который стоит на Клязьме. Солоухин поступал в институт как поэт и был зачислен на соответствующий семинар, но ходил на занятия Паустовского. Любил его.

Владимир Шарор – тоже фронтовик и войсковой разведчик. Я с первых дней сблизился с ним.

Семен Шуртаков и красавица Майя Ганина. У Майи были глаза разного цвета, и ребята (позднее) подшучивали над ней: «Бог шельму метит!» А еще позднее Шуртаков и Ганина поженились.

Борис Балтер отличался сочным голосом, как у «диктора всея Руси» Левитана, и категоричностью суждений. Лидия Обухова, Михаил Годенко, Наталья Дурова (внучка знаменитого дрессировщика). Борис Бедный, уже немолодой, опытный журналист. Владимир Тендряков, не по возрасту серьезный. Владимир Бушин, уже тогда едкий в шутках, Николай Воронов и другие, ставшие после окончания института известными писателями.

Я тоже коротко рассказал о своей нелегкой судьбе, о том, что на фронте был охотником за «языками». О работе в ГРУ, разумеется, умолчал.

Паустовский так комментировал мою биографию:

– Повидали много – это хорошо. Писатели всегда пишут лучше о том, что сами пережили. Это естественно. Но вас ожидает нелегкая писательская судьба. Вы будете разрабатывать военную тему, а это всегда связано с ограничениями цензуры. И даже не потому, что секреты какие-то затрагиваются. Военные вообще очень чувствительны и обидчивы, когда пишут об их недостатках. Не любят, считают, что это компрометирует армию.

Познакомившись со студентами, Паустовский объяснил:

– Занятия наши будут проходить в свободной беседе. Вы будете читать написанное, будете хвалить или критиковать друг друга, ну и я стану встревать там, где мне покажется это необходимым. Кто сегодня готов почитать? У кого с собой рукопись?

Нашлось несколько желающих. Паустовский выбрал из «стариков» Юрия Бондарева, надеясь, наверное, что у более опытного человека, фронтовика (он был в офицерской гимнастерке без погон) написанное будет более обдуманным и даст хороший повод для обсуждения. (Да, это был тот самый Бондарев, будущий крупный и очень известный литератор.)

Он читал рассказ не о войне, а о каком-то шофере мирного времени, который то ли полюбил, то ли не полюбил девушку, в чем никак не мог разобраться. Бондарев закончил и бледный ожидал, что будет дальше.

Однокашники набросились на него очень дружно, перебивая друг друга, упрекали в неопределенности и героя, и самого автора, отсутствии специфического шоферского языка, рыхлости сюжета и прочем.

Паустовский иногда прерывал особенно пылких выступающих, помогал высказаться другим, чтоб не мешали, не забивали один другого.

Мне показалось, что горячими, торопливыми выступлениями ребята не только хотят отметить недостатки рассказа, но еще и показать Паустовскому свое умение рассуждать о литературе.

Выслушав всех, Константин Георгиевич подвел итог:

– Рассказ написан бледно. Нет в нем не только шоферской терминологии, как вы справедливо указали, нет шоферского быта, воздуха, которым дышат шоферы. Писатель должен писать о том, что он знает досконально. Попробуйте в следующий раз почитать нам о войне. Вы бывший военный, вам это ближе. Обратите внимание на подробности, на детали, известные только вам, они оживляют повествование, без подробностей вещь не живет. К следующему занятию все напишите этюд на тему. – Oн подумал. – Ну, хотя бы такую… «Начало грозы». Каждый писатель видит предметы и явления по-своему. Вот и вы проявите свою индивидуальность в конкретном деле. Больше деталей, единственных и неповторимых. Больше красок, но не чересчур, один меткий эпитет способен создать в воображении читателя целую картину.

Все вечера до следующего занятия я читал рассказы Паустовского. Почему-то охватывало волнение при этом.

Обдавало приятным теплом голову и щеки. Дыхание становилось глубоким и учащенным, какое бывает при чувстве радости. А вроде бы пишет о самых обычных вещах. Вот «Дождливый рассвет». Ничего вообще не происходит. Но как эта непогода гармонирует с чувствами, с судьбой людей, живущих в рассказе. Они становятся по-настоящему родными, хочется, чтобы они были счастливыми. Но охватывает грусть – все это уже в прошлом, непоправимо, и в то же время радостно: все-таки это было. Родниковая чистота языка, нежность и доброжелательность к людям.

Перечитал еще и еще этот рассказ, и каждый раз все то же взволнованное сопереживание, новые краски, покоряющая акварельная нежность, неповторимость русской природы. Любовь к ней, счастье обладания этими бесценными богатствами жизни. А всего-то разговор идет о сереньком дождливом дне, который, казалось бы, не дает материала для создания живописной картины.

Я каждый раз с нетерпением ждал новой встречи с Константином Георгиевичем, этим удивительным, загадочным человеком в своей творческой исключительности. Он казался пришельцем из золотого девятнадцатого века нашей литературы, который прожил там вместе с Гоголем, Толстым, Тургеневым и принес нам в своих книгах тепло и элегантность их творчества…

Задание Паустовского исполнили все. Он ожидал проявления индивидуальности каждого. Не получилось. У всех были одинаковые громы, сверкающие молнии, ливневые потоки или водяные космы и занавеси. Прочитал и я свое творение на двух страницах. Очень старался написать «под Паустовского», придумывал детали, смешивал краски, не жалел и белых огней для молний.

Константин Георгиевич выслушал всех, делал пометки на бумаге. Улыбнулся, иронично сказал:

– Прежде всего, вы обнаружили невнимательность. Я просил написать начало грозы, а у вас целые бури, громы и молнии, раздирающие небеса. Это уже не начало, а разгул стихии. – Помедлил, раскурил погасшую папиросу, размышляя, сказал: – Надо найти нечто такое, что характерно именно для предгрозья, если стоит такая задача. Увидеть то, что видят одни и не видят другие. Удивить читателя, чтобы он ощутил, узнал и поразился: как же точно, как похоже! Это должно быть не на нескольких страницах, а коротко, емко. Всего несколько фраз. Ну, например, так. Опять подумал, отвел руку с папиросой в сторону. – С темного неба упали несколько тяжелых капель на обрывок газеты. Запахло пылью. – Помолчал и пояснил: – Надо помнить о всех ощущениях человека, они создают сопереживание и узнаваемость. Почему тяжелые капли? Потому что, как мы задумали, приближается гроза, а не мелкий дождичек. Почему на газету? Потому что вызывает слуховое ощущение. Я не говорю о самом звуке, читатель сам по своему опыту дорисует это звуковое ощущение. Почему запахло пылью? Потому что именно так и бывает, это моя наблюдательность, она сразу всколыхнет в читателе и его наблюдательность, которой он не пользуется, а теперь, сопереживая, воскликнет: как похоже! И ваша цель достигнута, начало, именно начало, вы нарисовали, читатель подготовлен к дальнейшему восприятию, он верит вам. Для чего вам это нужно в дальнейшем повествовании, это другой вопрос. И так с каждой фразой, с каждым эпитетом и подгонке слов на соответствующее место.

После окончания войны, во время учебы в Военной академии, писал рассказы и повести. К стихам не вернулся. Стало как-то тесно в рифмах, ритме, коротких строках. Перешел на прозу. И тогда же обнаружил и понял, что кустарничаю, надо получить настоящую солидную теоретическую опору – гуманитарную, если я действительно намереваюсь стать писателем. А такое намерение у меня было всю жизнь.

Были сомнения – есть ли у меня талант, хватит ли его для профессиональной работы в литературе? Решил проверить объективно.

Однажды, гуляя вечером по Тверскому бульвару, обнаружил недалеко от площади Пушкина небольшую вывеску, на которой было написано: «Литературный институт им. А.М. Горького». За решетчатой оградой в дворовом скверике возвышался небольшой трехэтажный особняк. Как позже узнал, это был дом, в котором родился Герцен.

С этого дня останавливался напротив этого дома и с любопытством наблюдал за тем, что происходит во дворе. Там под деревьями собирались стайками парни и девушки, о чем-то говорили, энергично жестикулируя, смеялись, расходились и опять сбивались в группки, весело гомонили. О чем у них шли разговоры, не было слышно. Однажды я решил зайти во двор и послушать, о чем эти ребята так горячо и возбужденно разговаривают. Оказалось, в институте проводились приемные экзамены, эти ребята делились наблюдениями насчет экзаменаторов и особенно о работе приемной комиссии. Как выяснил, был невероятный конкурс – набирали пятьдесят человек, а желающих более четырехсот.

И еще узнал, почитав листки на доске объявлений, что есть в институте заочно-вечернее отделение. Для поступления нужно не только сдать экзамены за среднюю школу, но и представить творческие работы для комиссии, которая, знакомясь с ними, решает, есть ли смысл принимать абитуриента и тратить на него деньги, или дарование его того не стоит и проживет он без диплома этого института. Вот и появилась возможность узнать объективное о себе мнение: есть ли во мне писательские задатки или нет.

Я решил попытать счастья, накупил учебников, освежил знания, кое-что вспомнил, собрал стихи, еще написанные в школе и в училище, приложил несколько рассказов и вместе с заявлением сдал в приемную комиссию.

Для полной для себя беспристрастности я решил поступать как равный с другими ребятами: сменил военную форму на штатский костюм. Ну и, конечно, спрятал свою «Золотую Звезду», понимая, что из уважения к высшей награде мне могут дать какие-то скидки в строгом конкурсе.

Заключение комиссии было решающим, абитуриент мог сдать все экзамены на отлично, но если комиссия не посчитает его перспективным, документы возвращались. По мере рассмотрения творческих работ комиссией на двери канцелярии появлялся листочек, вырванный из тетради. Листочек этот простым росчерком разделен пополам, и на этих половинках написаны фамилии: слева одна, две – зачисленных, а справа длинный список, кому предлагалось получить в канцелярии свои документы и творения.

Желающих поступить было много, комиссия была перегружена, поэтому листочки со списком появлялись не каждый день.

Я был абсолютно уверен, что не пройду по конкурсу, теперь уже сам участвуя в разговорах шумных групп в сквере, обнаружил, что все поступающие ребята необыкновенно талантливы, они смело, со знанием тонкостей творческой работы рассуждали о книгах, сыпали именами знаменитых писателей и цитатами из их произведений. Стихи могли читать часами, свои и чужие. У поступающих были не только оригинальные, талантливые суждения, они и по внешности казались будущими писателями. Вот похожий на молодого Чехова лохматый очкарик, хрупкий, вежливый, говорит о таких тонкостях прозы, что кажется, ему и учиться не надо, он уже все знает. А загорелый, окающий, худой, высокий, уже немолодой сибиряк очень похож на раннего Горького, он жизнь повидал, суждения его солидны, убедительны.

В общем, я не надеялся на успех и, когда появлялся очередной листок с фамилиями на двери канцелярии, читал только длинный список отчисленных, а в короткий перечень двух-трех счастливчиков не заглядывал.

Наконец, завершилась экзаменационная горячка. Не обнаружив своей фамилии на листках, зашел в канцелярию узнать о своей судьбе.

– Не может быть, чтобы в списках не было вашей фамилии, – сказала очень занятая, задерганная секретарша. – Сейчас проверим. – Она взяла стопку тех самых листков, которые вывешивались на двери, и дала половину мне: – Читайте. – Другие стала быстренько перебирать сама. Опять я искал себя в правой колонке.

Вдруг секретарша воскликнула:

– Я же говорила – не может быть! Вот, еще неделю назад вы зачислены.

Не веря глазам, я смотрел на свою фамилию в левой половине листочка – там было всего трое.

Так я стал студентом Литературного института.

В общем, начиналась у меня новая полоса в жизни: как когда-то в Высшей разведшколе обнаружил для себя и вступил в неведомый раньше мир тайных и опасных дел разведки. Так и теперь я вступал тоже в неведомый мир искусства, творческих мук и радостей, в сообщество одаренных людей. В мир замкнутый, как и разведка, со своими канонами, иерархией, своими правилами, нравами и суевериями, которые свято соблюдались, и нельзя было их нарушать.

Раз в неделю студенты-очники и заочники вместе собирались в аудиториях института. Каждый семинар вел постоянный творческий руководитель. Константин Георгиевич Паустовский был моим главным и официальным учителем в годы учебы в Литературном институте в 1948–1954 годы. Я был включен в его семинар. При распределении учитывали желание самого студента и согласие руководителя семинара. Придя на первое занятие, я сел за стол у задней стены, разглядывал своих однокурсников. Они были разные. Было человек двадцать. Несколько уже немолодых, большинство недавно закончили школу, но уже работали в редакциях газет и журналов. Шумливые и разговорчивые, они подшучивали, обменивались остроумными колкостями. Не привыкший к такому вольному общению, вел я себя сдержанно, говорил со «стариками», трое оказались из фронтовиков, донашивали гимнастерки со следами споротых погон и старенькие начищенные сапоги.

Паустовский вошел в аудиторию как-то бочком, не прошел, а пропорхнул к своему столу. Сел и только после этого стал разглядывать своих подопечных. Через толстые стекла очков в темной роговой оправе он медленно переводил взор от одного к другому. Все притихли и тоже с любопытством разглядывали своего знаменитого наставника. Внешность мэтра оказалась полной неожиданностью. Я не встречал прежде Паустовского, а по книгам он был путешественник, романтик, друг портовых бродяг, рыбаков и охотников, выглядел в представлении моем здоровым, загорелым, мужественным. И вдруг небольшого роста, сутулый, подслеповатый очкарик!

Когда Паустовский заговорил, впечатление о нем еще более огорчило: у него был тихий, скрипучий голос. Говорил он как-то ни к кому не обращаясь, вроде бы для себя.

Разочарование было полное! Но очарование, возникшее раньше при чтении книг Константина Георгиевича, не пропало. Любопытно – как же он пишет так великолепно, зримо, проникая в душу, это не только осталось, но даже усилилось. Такой невзрачный старичок, а какие создает шедевры!

– Ну-с, будем знакомиться. Кто как жил и почему решил прийти в литературу? Кстати, вы, наверное, знаете, что выучиться на писателя невозможно. Талант – это дар Божий. Он или есть, или его нет. Образование только укрепляет, расширяет возможности одаренного человека. Неосведомленные идут в литературу – одни в погоне за славой, другие за деньгами. И то, и другое – огромное заблуждение. Писательство – это тяжкий труд, это сладкая каторга. Каторга потому, что требует отдачи всех сил до полного изнеможения, сладкая – потому, что это занятие делом, которому отдано все – любовь, смысл жизни, безоглядная преданность.

Говорил Паустовский голосом старого курильщика, с хрипотцой. Он и на занятиях постоянно выкуривал папиросу, о которой тут же забывал, потом неоднократно вспоминал о ней, раскуривал снова и опять забывал.

Студенты коротко рассказывали о себе. Я с интересом узнавал об однокашниках, с которыми предстояло встречаться в институте пять лет почти ежедневно, вернее – ежевечерне. Для заочников москвичей четыре раза в неделю читались лекции и один день отводился на творческий семинар. Лекции читали именитые ученые. академики и профессора: Реформатский, Благой, Металлов, Радциг, Асмус, Фохт. Каждый из них издал немало научных трудов и учебников.

Семинарами руководили пожилой Константин Федин и совсем молодой, недавно получивший Сталинскую премию, Александр Чаковский, опытные писатели Лидин и Замошкин. Занятия с поэтами вели: Михаил Светлов, Евгений Долматовский. Драматургию – Александр Крон и Александр Штейн.

Паустовский знакомился со всеми. Бондарев о себе сказал:

– Я фронтовик, служил в противотанковой артиллерии, два раза ранен. До войны мечтал стать шофером. В литературу решил податься потому, что надо много сказать о человеке на войне.

Наталья Ильина – самая старшая среди слушателей семинара, независимая, рассудительная женщина.

– Мой отец служил в царской армии и с Колчаком отступал в Маньчжурию. Я с матерью много лет жила в Харбине и Шанхае, работала журналисткой.

Владимир Солоухин, с пышной шевелюрой цвета спелой пшеницы, типичный русак, окал как истый волжанин, хотя родился во Владимире, который стоит на Клязьме. Солоухин поступал в институт как поэт и был зачислен на соответствующий семинар, но ходил на занятия Паустовского. Любил его.

Владимир Шарор – тоже фронтовик и войсковой разведчик. Я с первых дней сблизился с ним.

Семен Шуртаков и красавица Майя Ганина. У Майи были глаза разного цвета, и ребята (позднее) подшучивали над ней: «Бог шельму метит!» А еще позднее Шуртаков и Ганина поженились.

Борис Балтер отличался сочным голосом, как у «диктора всея Руси» Левитана, и категоричностью суждений. Лидия Обухова, Михаил Годенко, Наталья Дурова (внучка знаменитого дрессировщика). Борис Бедный, уже немолодой, опытный журналист. Владимир Тендряков, не по возрасту серьезный. Владимир Бушин, уже тогда едкий в шутках, Николай Воронов и другие, ставшие после окончания института известными писателями.

Я тоже коротко рассказал о своей нелегкой судьбе, о том, что на фронте был охотником за «языками». О работе в ГРУ, разумеется, умолчал.

Паустовский так комментировал мою биографию:

– Повидали много – это хорошо. Писатели всегда пишут лучше о том, что сами пережили. Это естественно. Но вас ожидает нелегкая писательская судьба. Вы будете разрабатывать военную тему, а это всегда связано с ограничениями цензуры. И даже не потому, что секреты какие-то затрагиваются. Военные вообще очень чувствительны и обидчивы, когда пишут об их недостатках. Не любят, считают, что это компрометирует армию.

Познакомившись со студентами, Паустовский объяснил:

– Занятия наши будут проходить в свободной беседе. Вы будете читать написанное, будете хвалить или критиковать друг друга, ну и я стану встревать там, где мне покажется это необходимым. Кто сегодня готов почитать? У кого с собой рукопись?

Нашлось несколько желающих. Паустовский выбрал из «стариков» Юрия Бондарева, надеясь, наверное, что у более опытного человека, фронтовика (он был в офицерской гимнастерке без погон) написанное будет более обдуманным и даст хороший повод для обсуждения. (Да, это был тот самый Бондарев, будущий крупный и очень известный литератор.)

Он читал рассказ не о войне, а о каком-то шофере мирного времени, который то ли полюбил, то ли не полюбил девушку, в чем никак не мог разобраться. Бондарев закончил и бледный ожидал, что будет дальше.

Однокашники набросились на него очень дружно, перебивая друг друга, упрекали в неопределенности и героя, и самого автора, отсутствии специфического шоферского языка, рыхлости сюжета и прочем.

Паустовский иногда прерывал особенно пылких выступающих, помогал высказаться другим, чтоб не мешали, не забивали один другого.

Мне показалось, что горячими, торопливыми выступлениями ребята не только хотят отметить недостатки рассказа, но еще и показать Паустовскому свое умение рассуждать о литературе.

Выслушав всех, Константин Георгиевич подвел итог:

– Рассказ написан бледно. Нет в нем не только шоферской терминологии, как вы справедливо указали, нет шоферского быта, воздуха, которым дышат шоферы. Писатель должен писать о том, что он знает досконально. Попробуйте в следующий раз почитать нам о войне. Вы бывший военный, вам это ближе. Обратите внимание на подробности, на детали, известные только вам, они оживляют повествование, без подробностей вещь не живет. К следующему занятию все напишите этюд на тему. – Oн подумал. – Ну, хотя бы такую… «Начало грозы». Каждый писатель видит предметы и явления по-своему. Вот и вы проявите свою индивидуальность в конкретном деле. Больше деталей, единственных и неповторимых. Больше красок, но не чересчур, один меткий эпитет способен создать в воображении читателя целую картину.

Все вечера до следующего занятия я читал рассказы Паустовского. Почему-то охватывало волнение при этом.

Обдавало приятным теплом голову и щеки. Дыхание становилось глубоким и учащенным, какое бывает при чувстве радости. А вроде бы пишет о самых обычных вещах. Вот «Дождливый рассвет». Ничего вообще не происходит. Но как эта непогода гармонирует с чувствами, с судьбой людей, живущих в рассказе. Они становятся по-настоящему родными, хочется, чтобы они были счастливыми. Но охватывает грусть – все это уже в прошлом, непоправимо, и в то же время радостно: все-таки это было. Родниковая чистота языка, нежность и доброжелательность к людям.

Перечитал еще и еще этот рассказ, и каждый раз все то же взволнованное сопереживание, новые краски, покоряющая акварельная нежность, неповторимость русской природы. Любовь к ней, счастье обладания этими бесценными богатствами жизни. А всего-то разговор идет о сереньком дождливом дне, который, казалось бы, не дает материала для создания живописной картины.

Я каждый раз с нетерпением ждал новой встречи с Константином Георгиевичем, этим удивительным, загадочным человеком в своей творческой исключительности. Он казался пришельцем из золотого девятнадцатого века нашей литературы, который прожил там вместе с Гоголем, Толстым, Тургеневым и принес нам в своих книгах тепло и элегантность их творчества…

Задание Паустовского исполнили все. Он ожидал проявления индивидуальности каждого. Не получилось. У всех были одинаковые громы, сверкающие молнии, ливневые потоки или водяные космы и занавеси. Прочитал и я свое творение на двух страницах. Очень старался написать «под Паустовского», придумывал детали, смешивал краски, не жалел и белых огней для молний.

Константин Георгиевич выслушал всех, делал пометки на бумаге. Улыбнулся, иронично сказал:

– Прежде всего, вы обнаружили невнимательность. Я просил написать начало грозы, а у вас целые бури, громы и молнии, раздирающие небеса. Это уже не начало, а разгул стихии. – Помедлил, раскурил погасшую папиросу, размышляя, сказал: – Надо найти нечто такое, что характерно именно для предгрозья, если стоит такая задача. Увидеть то, что видят одни и не видят другие. Удивить читателя, чтобы он ощутил, узнал и поразился: как же точно, как похоже! Это должно быть не на нескольких страницах, а коротко, емко. Всего несколько фраз. Ну, например, так. Опять подумал, отвел руку с папиросой в сторону. – С темного неба упали несколько тяжелых капель на обрывок газеты. Запахло пылью. – Помолчал и пояснил: – Надо помнить о всех ощущениях человека, они создают сопереживание и узнаваемость. Почему тяжелые капли? Потому что, как мы задумали, приближается гроза, а не мелкий дождичек. Почему на газету? Потому что вызывает слуховое ощущение. Я не говорю о самом звуке, читатель сам по своему опыту дорисует это звуковое ощущение. Почему запахло пылью? Потому что именно так и бывает, это моя наблюдательность, она сразу всколыхнет в читателе и его наблюдательность, которой он не пользуется, а теперь, сопереживая, воскликнет: как похоже! И ваша цель достигнута, начало, именно начало, вы нарисовали, читатель подготовлен к дальнейшему восприятию, он верит вам. Для чего вам это нужно в дальнейшем повествовании, это другой вопрос. И так с каждой фразой, с каждым эпитетом и подгонке слов на соответствующее место.