Страница:

По тротуарам прохаживались немецкие офицеры, в одиночку и с женщинами.

Выждав, когда на перекрестке станет поменьше военных, я двинулся вперед. Миновал тротуар, проезжую часть. Еще миг – и скрылся бы в желанном сумраке боковой улицы. Но тут как раз из-за угла этой улицы прямо на меня вывернул парный патруль. На рукавах белые повязки с черной свастикой.

Патрульные остановили меня, о чем-то спрашивали. По телу, от головы до ног, прокатилась горячая волна, а обратно, от ног к голове, хлынула волна холодная.

Боясь выдать себя произношением, я молча достал удостоверение. Что еще могут спрашивать, конечно, документы!

Худой, с твердыми желваками на скулах патрульный внимательно изучил служебную книжку, спросил придирчиво:

– Почему ты здесь? Твой полк на передовой, а ты в тылах ошиваешься?..

Вопрос резонный. Но я не спешил вступать в разговор с немцами. В такой момент я и по-русски-то, наверное, говорил бы заикаясь, где уж там объясняться по-немецки!

Такой вариант не был предусмотрен, у меня нет ни отпускной, ни увольнительной.

Я молчал, а патрульный все настойчивее домогался, почему я улизнул с передовой. Вокруг образовалось кольцо зевак, среди них много военных. Бежать невозможно.

Я украдкой осмотрел окружающих. Искал, кто покрупнее чином. Пока не обыскали и пистолет при мне, хотел подороже взять за свою жизнь.

Вдруг патрульный засмеялся. Он наклонился ко мне, принюхался и весело объявил:

– Да он, скотина, пьян!

Я поразился: какое чутье у этого волкодава! Всего ведь по стопке выпили с Николаем Марковичем за удачу.

Трудно было определить, удача это или нет, но обстановка на какое-то время все-таки разрядилась. Коли пьян, разговор короткий. Меня бесцеремонно повернули лицом в нужную сторону, сказали «Ком!» и повели в комендатуру.

Хорошо, что не обыскали! Пистолет, будто напоминая о себе, постукивал по ноге. Я шел, покачиваясь слегка, как и полагается пьяному. Посматривал по сторонам. Патрульные, посмеиваясь, разговаривали между собой, подталкивали в спину, когда я шел слишком медленно:

– Ком! Ком! Шнель!

Я был внешне вроде бы безразличен к тому, что происходит, а в голове одна мысль: «Надо действовать! Надо что-то предпринимать! Если заведут в помещение, все пропало, оттуда не уйдешь. А где эта комендатура! Может, вон там, где освещен подъезд?»

Шли мимо двухэтажного дома, разрушенного бомбежкой. Внутри черно. Лучшего места не будет!

Я выхватил пистолет, в упор выстрелил в патрульных и, вскочив на подоконник, прыгнул внутрь дома. Сзади послышались отчаянные крики. Поразило – женщины кричали по-русски: «Он убил патрулей! Сюда заскочил! Сюда!»

Я делал все автоматически. Совсем не думая о том, что когда-то изучал приемы «отрезания хвоста», остановился у стены за одним из поворотов и, как только выбежал первый преследователь, выстрелил ему прямо в лицо. Другие залегли, спрятались за угол стены. Теперь они будут искать обходы. А я сразу после выстрела выпрыгнул из окна во двор, перемахнул через забор, перебежал садик. Выглянул из ворот на улицу, быстро перешел ее и опять скрылся во дворе.

Так и бежал по дворам, перелезая через изгороди. В одном из дворов женщина снимала с веревки белье. Я молча прошел мимо к воротам. Она с изумлением посмотрела на странного немца, который почему-то лезет через забор.

Ближе к окраине не стало дворов общего пользования. Калитки заперты, во дворах собаки.

Я пошел тихой улицей. По ней, видимо, мало ходили и совсем не ездили – на середине лежал нетронутый снег.

Погони пока не слышно. Но служебная книжка на имя Шуттера осталась у патруля, и я не сомневался, что из немецкой комендатуры позвонили в 186-й пехотный полк. Теперь, конечно, установлено, что никакого Шуттера там нет. Значит, его начнут искать всюду – и в городе, и на дорогах.

Я на ходу оценивал обстановку.

«Восемь часов. Быстро я проскочил город – заборы не помешали! Впереди еще целая ночь. Этого вполне достаточно, чтобы пробраться к своим».

Подошел к развилке дороги. Столб с указателями подробно информировал, в какой стороне какие деревни и сколько до каждой из них километров. Одним своим ответвлением дорога уходила к лесу. Я выбрал это направление: в лесу легче маскироваться. Однако вскоре понял, что ошибся: лес был полон звуков. Ревели моторы танков – их, видимо, прогревали. Перекликались немецкие солдаты, трещали сломанные ветки.

Я свернул с дороги и вскоре очутился на обширной поляне. Пошел к поваленному дереву в конце поляны. Но подойдя ближе, вдруг разглядел, что это не дерево, а ствол пушки. Я поспешил назад.

Обойдя батарею, опять двинулся на восток. Лес кончился, впереди у самого горизонта вспыхивали и гасли осветительные ракеты. Я обрадовался: «Значит, выхожу к траншейной системе», но здесь войска стоят плотнее. Нужен маскировочный костюм, а его нет. Дерево, у которого я зарыл свой белый костюм, где-то совсем в другом месте.

«Как же я поползу в этой зеленой шинели? На снегу меня будет видно за километр!»

Я забрался в кустарник и разделся догола.

Проворно надел брюки и куртку, а нижнее белье натянул сверху. Шинель пришлось бросить, на нее нательная рубашка не лезла. Оглядев себя, с досадой отметил: «На снегу будут выделяться руки, ноги, голова. Руки и ноги, в крайнем случае, можно ткнуть в снег, а вот как замаскировать голову?» Но и тут нашелся: достал носовой платок, завязал концы узелками. Еще мальчишкой, купаясь на речке, я мастерил такие шапочки. Маскировка, конечно, получилась не ахти какой, да что поделаешь!

Пошел «скачками». Без помех продвигался километра два. Наметил очередную остановку у развалин. Они были метрах в пятидесяти. Перебежал к ним, а это вовсе не развалины, это штабель боеприпасов, накрытый брезентом. В заблуждение ввели ящики, разбросанные вокруг этого полевого склада.

У противоположного конца штабеля маячил темный силуэт часового. Я осторожно пополз в сторону.

Так вот – то ползком, то «скачками», то обливаясь потом, то промерзая до костей, когда надолго приходилось замирать в снегу, я достиг наконец желанной цели. Между мной и нейтральной зоной осталась одна траншея и проволочное заграждение. К этому моменту я настолько устал, что едва мог двигаться. Тело было как деревянное. Хотелось одного: поскорее выбраться за проволоку! Она совсем рядом, но по траншее ходит гитлеровец.

Я заметил его каску издали. Каска проплывала вправо шагов на двадцать, влево – на десять. Я пересчитал эти шаги не раз. Когда часовой шел вправо, делал пятнадцатый шаг и должен был сделать еще пять, находясь ко мне спиной, подползал ближе к траншее. Когда часовой возвращался, я лежал неподвижно.

И вот он рядом. Достаточно протянуть руку – и можно дотронуться до каски часового.

Самое правильное – без шума снять его и уйти в нейтральную зону. Но я чувствовал: сейчас это мне под силу. Я настолько изнемог и промерз, что гитлеровец легко отразит мое нападение.

«Убить из пистолета – услышат соседние часовые, прибегут на помощь. Что же делать? Перепрыгнуть через траншею, когда фашист будет ко мне спиной? Но я не успею отползти. Это сейчас он меня не видит, потому что я сзади, а он смотрит в сторону наших позиций. На противоположной же стороне траншеи я окажусь прямо перед его носом… Но и так лежать дальше нельзя – замерзну. Единственный выход – собрать все силы и ударить фашиста пистолетом по голове, когда будет проходить мимо».

Пытаясь хоть немного отогреть пальцы, я дышал на них и совсем не чувствовал тепла. Рука может не удержать пистолета, удар не получится.

И все же, когда немец вновь поравнялся со мной, я ударил его пистолетом по каске. Плохо! Удар вскользь. Гитлеровец с перепугу заорал. Пришлось выстрелить, после чего я мигом оказался у проволочного заграждения. Ухватившись за кол, полез по нему, опираясь ногами о проволоку. Сзади уже кричали, стреляли.

Разрывая в колючки одежду и тело, я перебрался и через второй ряд проволоки, и тут что-то тяжелое ударило в голову. Я потерял сознание.

Когда очнулся, в первую минуту ничего не мог понять. В глазах плыли оранжевые и лиловые круги. Чувствовал сильную боль, но где именно болит, сразу не разобрал. Пытался восстановить в памяти, что произошло. И вот смутно, будто очень давно это было, припомнил: «Лез через проволоку, потерял сознание от удара. Ранен… Но куда! И где я сейчас?»

Вокруг ночная темень. Рядом разговаривали по-немецки. «Почему меня не поднимают, не допрашивают?» Позади кто-то работал лопатой. «Может, приняли за убитого и хотят закопать?» Вслушался: звон лопаты о проволоку, натужливое пыхтение. Догадался: «Фашисты считают меня убитым. Они по ту сторону проволочного заграждения. Я – по эту. Подкапываются под проволоку, чтобы втащить меня к себе».

Вскочить бы сейчас и бежать! «Но если у меня перебиты ноги?» Недалеко от себя увидел свой пистолет. Постарался вспомнить, сколько раз из него выстрелил, есть ли в обойме хоть один патрон. «Живым не дамся. Все равно замучают».

Пока размышлял, к моим ногам уже подкопались. Пробовали тащить, не получилось. Я лежал вдоль проволоки и, когда потянули за ноги, зацепился одеждой за колючки. Гитлеровцы просунули лопату с длинным черенком и, толкая в спину, пытались отцепить меня от колючек и повернуть так, чтобы тело свободно прошло в подкоп.

Ждать дальше было нельзя. Я вскочил и бросился бежать в сторону кустиков. Ноги держат!

У немцев – минутное замешательство: мертвец побежал! Потом они опомнились, открыли торопливую пальбу. А я бежал, падал, кидался из стороны в сторону. Надо мной взвивались ракеты. Полосовали темень трассирующие пули. Несколько секунд я бежал до кустов. Пополз параллельно линии фронта. Неприятельский огонь перемещался в направлении наших позиций. Значит, потеряли из вида, считают, что я бегу к своим напрямую.

С нашей стороны ударила артиллерия – это было очень кстати. Только непонятно, почему она откликнулась так быстро на всю эту кутерьму. Случайное стечение обстоятельств?..

На пути встретилась замерзшая речушка. У меня еще хватило сил выползти на лед, но тут я опять потерял сознание. Кроме предельной усталости сказывалась и потеря крови.

Очнулся от толчка. Меня перевернули на спину и, видимо, рассматривали. Кто-то, увидев немецкие петлицы, сказал с досадой:

– Фриц, зараза!

Неласковые эти слова прозвучали для меня сладчайшей музыкой. Смог только выдохнуть:

– Не фриц я, братцы!

– Ты смотри, по-русски разговаривает! – удивился человек, назвавший меня фрицем. – Ну-ка, хлопцы, бери его!

Вскоре оказался я в блиндаже усатого командира полка, совершенно незнакомого. Едва перебинтовали голову, я оторвал от куртки воротник и попросил срочно доставить этот лоскут в штаб фронта – в разведывательное управление.

А там, оказывается, все были в тревожном ожидании. Николай Маркович успел сообщить по радио о столкновении с немецким патрулем и, кажется, удачном бегстве от преследователей. Командующий фронтом приказал в каждом полку первого эшелона держать наготове разведчиков и артиллерию. И когда в том месте, где я переходил фронт, гитлеровцы проявили сильное беспокойство, наша артиллерия немедленно произвела огневой налет по их передовым позициям, а группа разведчиков вышла в нейтральную зону. Она-то и подобрала меня на льду.

Теперь я сидел в теплом блиндаже, смотрел и не мог насмотреться на дорогие мне русские лица. Казалось, не видел их целую вечность.

– Какая у меня рана? – спросил я фельдшера, бинтовавшего мне голову.

Фельдшер замялся, но, видно, посчитал неприличным врать такому человеку.

– Надо поскорее вас в госпиталь. Ранение в голову всегда опасно.

Усатый командир полка заторопился: приказал немедленно подать сани. Накинул на меня полушубок, распорядился, чтобы фельдшер лично сопровождал меня до госпиталя. Прощаясь, подполковник дал мне флягу, шепнул:

– Ты крови много потерял, как бы не замерз в пути. Принимай помаленьку.

Сани скользили легко и плавно. И так же легко было на душе. «Все же выбрался. И поручение командующего выполнил». Отвинтил крышку фляги и хлебнул на радостях несколько глотков. «Мама в эту ночь спокойно спала. Она даже не подозревает, как близко я был от гибели и каким чудом спасся». Я выпил еще несколько глотков – за нее.

Вспомнил предупреждение усатого командира полка: «Как бы не замерз в пути». Замерзающим, говорят, всегда кажется тепло и хочется спать. Я еще раз приложился к фляге и прислушался к себе. Нет, спать не хотелось. Наоборот, будоражило веселое возбуждение, хотелось петь. И запел песенку, которую услышал на том концерте у Днепра:

– Ну, раз поет, все будет хорошо.

Мне очень хотелось поговорить и с хирургом, и особенно с сестричками, которые почему-то хихикали в свои марлевые маски.

– Ложитесь, потом поговорим, – обещала одна из них.

– Ну и веселый раненый! – сказала другая. – У нас таких еще не было.

– Это точно, – согласился я. – А вы знаете, почему я в немецкой форме? Вы не думайте, я не фриц.

– Все мы знаем, лежите, пожалуйста, спокойно, а то свяжем вас, – пригрозил хирург.

Я засмеялся. Мне казалось очень смешным, что будут связывать свои, да к тому же такие хорошенькие девушки.

– Связывайте! – великодушно разрешил я, и в тот же миг нестерпимая боль обожгла голову. Я сморщился, застонал: – Ммм, ну это ни к чему, доктор! Все шло так хорошо..

– Терпи, дорогой, и радуйся: кажется, мозги тебе не задело. Твердолобый ты, пуля срикошетила.

Я опять заулыбался.

– Значит, еще поживем?

Закрыл глаза и, будто покачиваясь в теплой детской люльке, стал засыпать…

– Ну и парень! – шептали сестры. Они заходили сбоку и смотрели на мое бледное, осунувшееся лицо.

– Разведчик – этим все сказано! – значительно молвил хирург. – Не чета нам, тыловым ужам! – Доктор старался действовать осторожно, чтобы не разбудить меня, по его понятиям, необыкновенного человека. Кто-кто, а врач понимал, до какой степени утомлен человек, если заснул без наркоза под ножом хирурга!

Высшая награда Родины

Выждав, когда на перекрестке станет поменьше военных, я двинулся вперед. Миновал тротуар, проезжую часть. Еще миг – и скрылся бы в желанном сумраке боковой улицы. Но тут как раз из-за угла этой улицы прямо на меня вывернул парный патруль. На рукавах белые повязки с черной свастикой.

Патрульные остановили меня, о чем-то спрашивали. По телу, от головы до ног, прокатилась горячая волна, а обратно, от ног к голове, хлынула волна холодная.

Боясь выдать себя произношением, я молча достал удостоверение. Что еще могут спрашивать, конечно, документы!

Худой, с твердыми желваками на скулах патрульный внимательно изучил служебную книжку, спросил придирчиво:

– Почему ты здесь? Твой полк на передовой, а ты в тылах ошиваешься?..

Вопрос резонный. Но я не спешил вступать в разговор с немцами. В такой момент я и по-русски-то, наверное, говорил бы заикаясь, где уж там объясняться по-немецки!

Такой вариант не был предусмотрен, у меня нет ни отпускной, ни увольнительной.

Я молчал, а патрульный все настойчивее домогался, почему я улизнул с передовой. Вокруг образовалось кольцо зевак, среди них много военных. Бежать невозможно.

Я украдкой осмотрел окружающих. Искал, кто покрупнее чином. Пока не обыскали и пистолет при мне, хотел подороже взять за свою жизнь.

Вдруг патрульный засмеялся. Он наклонился ко мне, принюхался и весело объявил:

– Да он, скотина, пьян!

Я поразился: какое чутье у этого волкодава! Всего ведь по стопке выпили с Николаем Марковичем за удачу.

Трудно было определить, удача это или нет, но обстановка на какое-то время все-таки разрядилась. Коли пьян, разговор короткий. Меня бесцеремонно повернули лицом в нужную сторону, сказали «Ком!» и повели в комендатуру.

Хорошо, что не обыскали! Пистолет, будто напоминая о себе, постукивал по ноге. Я шел, покачиваясь слегка, как и полагается пьяному. Посматривал по сторонам. Патрульные, посмеиваясь, разговаривали между собой, подталкивали в спину, когда я шел слишком медленно:

– Ком! Ком! Шнель!

Я был внешне вроде бы безразличен к тому, что происходит, а в голове одна мысль: «Надо действовать! Надо что-то предпринимать! Если заведут в помещение, все пропало, оттуда не уйдешь. А где эта комендатура! Может, вон там, где освещен подъезд?»

Шли мимо двухэтажного дома, разрушенного бомбежкой. Внутри черно. Лучшего места не будет!

Я выхватил пистолет, в упор выстрелил в патрульных и, вскочив на подоконник, прыгнул внутрь дома. Сзади послышались отчаянные крики. Поразило – женщины кричали по-русски: «Он убил патрулей! Сюда заскочил! Сюда!»

Я делал все автоматически. Совсем не думая о том, что когда-то изучал приемы «отрезания хвоста», остановился у стены за одним из поворотов и, как только выбежал первый преследователь, выстрелил ему прямо в лицо. Другие залегли, спрятались за угол стены. Теперь они будут искать обходы. А я сразу после выстрела выпрыгнул из окна во двор, перемахнул через забор, перебежал садик. Выглянул из ворот на улицу, быстро перешел ее и опять скрылся во дворе.

Так и бежал по дворам, перелезая через изгороди. В одном из дворов женщина снимала с веревки белье. Я молча прошел мимо к воротам. Она с изумлением посмотрела на странного немца, который почему-то лезет через забор.

Ближе к окраине не стало дворов общего пользования. Калитки заперты, во дворах собаки.

Я пошел тихой улицей. По ней, видимо, мало ходили и совсем не ездили – на середине лежал нетронутый снег.

Погони пока не слышно. Но служебная книжка на имя Шуттера осталась у патруля, и я не сомневался, что из немецкой комендатуры позвонили в 186-й пехотный полк. Теперь, конечно, установлено, что никакого Шуттера там нет. Значит, его начнут искать всюду – и в городе, и на дорогах.

Я на ходу оценивал обстановку.

«Восемь часов. Быстро я проскочил город – заборы не помешали! Впереди еще целая ночь. Этого вполне достаточно, чтобы пробраться к своим».

Подошел к развилке дороги. Столб с указателями подробно информировал, в какой стороне какие деревни и сколько до каждой из них километров. Одним своим ответвлением дорога уходила к лесу. Я выбрал это направление: в лесу легче маскироваться. Однако вскоре понял, что ошибся: лес был полон звуков. Ревели моторы танков – их, видимо, прогревали. Перекликались немецкие солдаты, трещали сломанные ветки.

Я свернул с дороги и вскоре очутился на обширной поляне. Пошел к поваленному дереву в конце поляны. Но подойдя ближе, вдруг разглядел, что это не дерево, а ствол пушки. Я поспешил назад.

Обойдя батарею, опять двинулся на восток. Лес кончился, впереди у самого горизонта вспыхивали и гасли осветительные ракеты. Я обрадовался: «Значит, выхожу к траншейной системе», но здесь войска стоят плотнее. Нужен маскировочный костюм, а его нет. Дерево, у которого я зарыл свой белый костюм, где-то совсем в другом месте.

«Как же я поползу в этой зеленой шинели? На снегу меня будет видно за километр!»

Я забрался в кустарник и разделся догола.

Проворно надел брюки и куртку, а нижнее белье натянул сверху. Шинель пришлось бросить, на нее нательная рубашка не лезла. Оглядев себя, с досадой отметил: «На снегу будут выделяться руки, ноги, голова. Руки и ноги, в крайнем случае, можно ткнуть в снег, а вот как замаскировать голову?» Но и тут нашелся: достал носовой платок, завязал концы узелками. Еще мальчишкой, купаясь на речке, я мастерил такие шапочки. Маскировка, конечно, получилась не ахти какой, да что поделаешь!

Пошел «скачками». Без помех продвигался километра два. Наметил очередную остановку у развалин. Они были метрах в пятидесяти. Перебежал к ним, а это вовсе не развалины, это штабель боеприпасов, накрытый брезентом. В заблуждение ввели ящики, разбросанные вокруг этого полевого склада.

У противоположного конца штабеля маячил темный силуэт часового. Я осторожно пополз в сторону.

Так вот – то ползком, то «скачками», то обливаясь потом, то промерзая до костей, когда надолго приходилось замирать в снегу, я достиг наконец желанной цели. Между мной и нейтральной зоной осталась одна траншея и проволочное заграждение. К этому моменту я настолько устал, что едва мог двигаться. Тело было как деревянное. Хотелось одного: поскорее выбраться за проволоку! Она совсем рядом, но по траншее ходит гитлеровец.

Я заметил его каску издали. Каска проплывала вправо шагов на двадцать, влево – на десять. Я пересчитал эти шаги не раз. Когда часовой шел вправо, делал пятнадцатый шаг и должен был сделать еще пять, находясь ко мне спиной, подползал ближе к траншее. Когда часовой возвращался, я лежал неподвижно.

И вот он рядом. Достаточно протянуть руку – и можно дотронуться до каски часового.

Самое правильное – без шума снять его и уйти в нейтральную зону. Но я чувствовал: сейчас это мне под силу. Я настолько изнемог и промерз, что гитлеровец легко отразит мое нападение.

«Убить из пистолета – услышат соседние часовые, прибегут на помощь. Что же делать? Перепрыгнуть через траншею, когда фашист будет ко мне спиной? Но я не успею отползти. Это сейчас он меня не видит, потому что я сзади, а он смотрит в сторону наших позиций. На противоположной же стороне траншеи я окажусь прямо перед его носом… Но и так лежать дальше нельзя – замерзну. Единственный выход – собрать все силы и ударить фашиста пистолетом по голове, когда будет проходить мимо».

Пытаясь хоть немного отогреть пальцы, я дышал на них и совсем не чувствовал тепла. Рука может не удержать пистолета, удар не получится.

И все же, когда немец вновь поравнялся со мной, я ударил его пистолетом по каске. Плохо! Удар вскользь. Гитлеровец с перепугу заорал. Пришлось выстрелить, после чего я мигом оказался у проволочного заграждения. Ухватившись за кол, полез по нему, опираясь ногами о проволоку. Сзади уже кричали, стреляли.

Разрывая в колючки одежду и тело, я перебрался и через второй ряд проволоки, и тут что-то тяжелое ударило в голову. Я потерял сознание.

Когда очнулся, в первую минуту ничего не мог понять. В глазах плыли оранжевые и лиловые круги. Чувствовал сильную боль, но где именно болит, сразу не разобрал. Пытался восстановить в памяти, что произошло. И вот смутно, будто очень давно это было, припомнил: «Лез через проволоку, потерял сознание от удара. Ранен… Но куда! И где я сейчас?»

Вокруг ночная темень. Рядом разговаривали по-немецки. «Почему меня не поднимают, не допрашивают?» Позади кто-то работал лопатой. «Может, приняли за убитого и хотят закопать?» Вслушался: звон лопаты о проволоку, натужливое пыхтение. Догадался: «Фашисты считают меня убитым. Они по ту сторону проволочного заграждения. Я – по эту. Подкапываются под проволоку, чтобы втащить меня к себе».

Вскочить бы сейчас и бежать! «Но если у меня перебиты ноги?» Недалеко от себя увидел свой пистолет. Постарался вспомнить, сколько раз из него выстрелил, есть ли в обойме хоть один патрон. «Живым не дамся. Все равно замучают».

Пока размышлял, к моим ногам уже подкопались. Пробовали тащить, не получилось. Я лежал вдоль проволоки и, когда потянули за ноги, зацепился одеждой за колючки. Гитлеровцы просунули лопату с длинным черенком и, толкая в спину, пытались отцепить меня от колючек и повернуть так, чтобы тело свободно прошло в подкоп.

Ждать дальше было нельзя. Я вскочил и бросился бежать в сторону кустиков. Ноги держат!

У немцев – минутное замешательство: мертвец побежал! Потом они опомнились, открыли торопливую пальбу. А я бежал, падал, кидался из стороны в сторону. Надо мной взвивались ракеты. Полосовали темень трассирующие пули. Несколько секунд я бежал до кустов. Пополз параллельно линии фронта. Неприятельский огонь перемещался в направлении наших позиций. Значит, потеряли из вида, считают, что я бегу к своим напрямую.

С нашей стороны ударила артиллерия – это было очень кстати. Только непонятно, почему она откликнулась так быстро на всю эту кутерьму. Случайное стечение обстоятельств?..

На пути встретилась замерзшая речушка. У меня еще хватило сил выползти на лед, но тут я опять потерял сознание. Кроме предельной усталости сказывалась и потеря крови.

Очнулся от толчка. Меня перевернули на спину и, видимо, рассматривали. Кто-то, увидев немецкие петлицы, сказал с досадой:

– Фриц, зараза!

Неласковые эти слова прозвучали для меня сладчайшей музыкой. Смог только выдохнуть:

– Не фриц я, братцы!

– Ты смотри, по-русски разговаривает! – удивился человек, назвавший меня фрицем. – Ну-ка, хлопцы, бери его!

Вскоре оказался я в блиндаже усатого командира полка, совершенно незнакомого. Едва перебинтовали голову, я оторвал от куртки воротник и попросил срочно доставить этот лоскут в штаб фронта – в разведывательное управление.

А там, оказывается, все были в тревожном ожидании. Николай Маркович успел сообщить по радио о столкновении с немецким патрулем и, кажется, удачном бегстве от преследователей. Командующий фронтом приказал в каждом полку первого эшелона держать наготове разведчиков и артиллерию. И когда в том месте, где я переходил фронт, гитлеровцы проявили сильное беспокойство, наша артиллерия немедленно произвела огневой налет по их передовым позициям, а группа разведчиков вышла в нейтральную зону. Она-то и подобрала меня на льду.

Теперь я сидел в теплом блиндаже, смотрел и не мог насмотреться на дорогие мне русские лица. Казалось, не видел их целую вечность.

– Какая у меня рана? – спросил я фельдшера, бинтовавшего мне голову.

Фельдшер замялся, но, видно, посчитал неприличным врать такому человеку.

– Надо поскорее вас в госпиталь. Ранение в голову всегда опасно.

Усатый командир полка заторопился: приказал немедленно подать сани. Накинул на меня полушубок, распорядился, чтобы фельдшер лично сопровождал меня до госпиталя. Прощаясь, подполковник дал мне флягу, шепнул:

– Ты крови много потерял, как бы не замерз в пути. Принимай помаленьку.

Сани скользили легко и плавно. И так же легко было на душе. «Все же выбрался. И поручение командующего выполнил». Отвинтил крышку фляги и хлебнул на радостях несколько глотков. «Мама в эту ночь спокойно спала. Она даже не подозревает, как близко я был от гибели и каким чудом спасся». Я выпил еще несколько глотков – за нее.

Вспомнил предупреждение усатого командира полка: «Как бы не замерз в пути». Замерзающим, говорят, всегда кажется тепло и хочется спать. Я еще раз приложился к фляге и прислушался к себе. Нет, спать не хотелось. Наоборот, будоражило веселое возбуждение, хотелось петь. И запел песенку, которую услышал на том концерте у Днепра:

В госпитале хирург, уже поджидавший раненого разведчика, сказал обнадеживающе:

Шаланды, полные кефали,

В Одессу Костя приводил…

– Ну, раз поет, все будет хорошо.

Мне очень хотелось поговорить и с хирургом, и особенно с сестричками, которые почему-то хихикали в свои марлевые маски.

– Ложитесь, потом поговорим, – обещала одна из них.

– Ну и веселый раненый! – сказала другая. – У нас таких еще не было.

– Это точно, – согласился я. – А вы знаете, почему я в немецкой форме? Вы не думайте, я не фриц.

– Все мы знаем, лежите, пожалуйста, спокойно, а то свяжем вас, – пригрозил хирург.

Я засмеялся. Мне казалось очень смешным, что будут связывать свои, да к тому же такие хорошенькие девушки.

– Связывайте! – великодушно разрешил я, и в тот же миг нестерпимая боль обожгла голову. Я сморщился, застонал: – Ммм, ну это ни к чему, доктор! Все шло так хорошо..

– Терпи, дорогой, и радуйся: кажется, мозги тебе не задело. Твердолобый ты, пуля срикошетила.

Я опять заулыбался.

– Значит, еще поживем?

Закрыл глаза и, будто покачиваясь в теплой детской люльке, стал засыпать…

– Ну и парень! – шептали сестры. Они заходили сбоку и смотрели на мое бледное, осунувшееся лицо.

– Разведчик – этим все сказано! – значительно молвил хирург. – Не чета нам, тыловым ужам! – Доктор старался действовать осторожно, чтобы не разбудить меня, по его понятиям, необыкновенного человека. Кто-кто, а врач понимал, до какой степени утомлен человек, если заснул без наркоза под ножом хирурга!

Высшая награда Родины

После операции меня поместили в отдельную маленькую брезентовую палатку. Она была обтянута изнутри белой тканью, обогревалась железной печуркой.

Я понимал: такое внимание не случайно. Наверное, об этом позаботился сам командующий фронтом. Только вот никто не навестил, не поздравил с удачным возвращением. Из-за этого появилась обида. Она точила как червь, причиняя боль гораздо большую, чем рана в голове. Подумав, я стал утешать себя: «О пережитом мною, о том, как проник в город, занятый противником, убил патрульных и ушел от преследования, раздевался догола на ледяном ветру, снимал часового и едва не угодил живым в могилу, знаю только я. Для других это выглядит по-другому: разведчик Карпов получил приказ доставить ценные сведения, задачу выполнил, в ходе выполнения ранен. Вот и все. Остальное лирика. Перед наступлением у каждого работы много, некогда вести душеспасительные беседы с раненым. Лежишь в отдельной палате, лечат, кормят, чего тебе еще надо?»

И когда я совсем уже успокоился, когда в душе все встало на свои места, вдруг поднялся край палатки. Заглянул ладный солдат в отлично сшитой форме, комсоставских начищенных сапогах, в фуражке с лакированным козырьком. Солдат и не солдат, будто сошел с картинки. На фронте таких не было.

– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, – сказал, улыбаясь, красивый солдат. – Мы – фронтовой ансамбль песни и пляски. – Он показал рукой на вход в палатку, и я только сейчас услышал там, за брезентовым пологом, сдержанный говор многих людей.

Я не мог понять, что все это значит и какое я имею отношение к ансамблю. Солдат пояснил:

– Нас прислал командующий фронтом. Сказал, что здесь, в госпитале, находится раненый разведчик, который выполнил очень важное задание, и его, то есть вас, надо повеселить. Вот мы и прибыли.

Приятная волна благодарности прихлынула к сердцу. «Не забыл. При всей своей невероятной занятости. Спасибо вам, товарищ командующий!»

– Как же вы будете это делать? В палатке больше трех-пяти человек не поместится, – растерянно спросил я и, только сказал это, догадался – есть иной выход: – Вы дайте концерт для госпиталя где-нибудь в общей столовой и доложите командующему, что приказ выполнен.

– Мы так не можем. Приказано поднять настроение лично вам. Для госпиталя будет особое выступление, – настаивал солдат.

– Ничего не получится, я еще не ходячий. Может, на носилках меня снесут куда-нибудь, где все будут слушать?

– Приказ есть приказ! Мы все организуем здесь… Меня зовут Игорь, фамилия Чешихин. Друзья шутки ради пустили слух, что это псевдоним, который, мол, происходит от главного моего занятия: чесать языком. Я ведь конферансье. По-военному – ведущий ансамбля.

Появился дежурный врач, пришли сестры, укрыли меня еще двумя одеялами, подняли полы палатки, и я увидел толпу хорошо одетых солдат, похожих, как братья, на Игоря Чешихина.

Профессионально улыбаясь, Игорь представил их единственному зрителю и слушателю. Звонко, как с эстрады, объявил:

– «Землянка», слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова, исполняет солист ансамбля Родион Губанов.

Происходящее было похоже на приятный сон – красивые люди, музыка, пение. И очнуться не хотелось: сон это или бред, пусть так и будет. Важно, что слова песни вполне отражают явь. «Бьется в тесной печурке огонь…» Вот она, печурка, и прыгает в ней красный огонь. «На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь…» Ну не в землянке, так в палатке. Только вот глаза передо мной другие – мамины глаза. Мама, мама, нет никого роднее и ближе тебя! «Ты теперь далеко, далеко… а до смерти четыре шага». Сейчас, пожалуй, побольше четырех. А было меньше шага: когда вели патрульные по Витебску, стволом автомата в спину подталкивали. И немец, которого я смог оглушить закоченевшей рукой, чуть не выстрелил в упор. Как уцелел? Непонятно. Из нескольких автоматов били, пока лез через проволоку, а зацепила всего одна пуля!

– Вы не спите, товарищ старший лейтенант? – озабоченно спросил Игорь Чешихин.

– Нет, нет, я все слышу и вижу отлично. Только не повредит ли вашим товарищам пение на открытом воздухе? У них ведь голоса.

– Мы привычные. Всю зиму на морозе пели. Концертных залов на передовой нет. Теряли и голоса, и певцов. Война!

После пения показали пляски. Танцорам было тесно на узкой дорожке перед палаткой, но они все же лихо кружились, а еще лучше посвистывали.

– Специально для вас приготовлен отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин», – сообщил Игорь.

Я приподнялся. Я любил стихи Твардовского, в особенности про этого удалого парня Теркина!

Игорь читал отрывок совсем новый, еще не читанный мной в газете:

Вместе с генералами встал передо мной как живой комиссар Гарбуз. Я был уверен, что если б не погиб Андрей Данилович, стал бы и он генералом. Да и без этого звания он по своим делам, по силе влияния на людей был настоящим генералом.

– «Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденом – домой», – не декламировал, а как-то запросто говорил Игорь. Чтец то превращался в Теркина, то в генерала, то в Твардовского. А то вдруг я узнавал в нем и себя. И было все это опять как во сне. Радостное ощущение не покидало меня и после концерта. «Ансамбль для одного! Ну, пусть не полный, пусть несколько человек, но ведь для одного меня прислал командующий!..»

Словно продолжение этого сказочного сна, вечером в палатку грузно ввалился член Военного совета Бойко.

– Лежишь? Правильно делаешь! Много сделал, отдохни!

Генерал расстегнул шинель, снял фуражку, сел на табуретку так, что она хрустнула. Поглядел на меня улыбчиво и добро: – Сейчас отдышусь…

«Больной человек, – подумал я, глядя на отеки под глазами генерала, – а по передовой мотается и днем, и ночью».

Бойко поднялся, застегнул шинель на все пуговицы, надел фуражку, проверил, ровно ли она сидит. «Куда же он? – удивился я. – Ничего не сказал… Неужто затем только и заходил, чтобы отдышаться?»

Но Бойко не ушел. Он встал против меня по стойке «смирно» и негромким, но торжественным голосом произнес:

– По поручению командующего фронтом генерала Черняховского сообщаю вам, что вы, старший лейтенант Карпов, за неоднократные выполнения разведзаданий представлены к званию Героя Советского Союза. Командующий просил передать, что сам бы с удовольствием навестил вас, да не может, дел много. И за торопливость тоже извини. К большому мероприятию готовимся. Поздравляю и я. Будь здоров!

Бойко пожал руку и ушел к поджидавшему его за палаткой автомобилю. Заурчал мотор, хрустнули ветки, и машина стала удаляться.

Я жалобно посмотрел на сестру, попросил:

– Сестричка, уколи меня чем-нибудь или облей водой.

– Вам плохо? Я сейчас дежурного врача вызову.

– Да нет же, хорошо! Очень хорошо!

Сестра нежно молвила:

– Ничего, от радости еще никто не умирал.

Знакомый офицер из разведотдела штаба фронта позже мне рассказал:

– Черняховский звонил в Москву, с кем-то строго разговаривал, сказал: мы несколько раз представляли разведчика Карпова на присвоение звания Героя. Кто-то еще помнит его судимость! Карпов уже старший лейтенант, член партии! Прошу вас, найдите два предыдущих представления, я посылаю вам третье, и дайте ход этим материалам

Я подумал: «Дадут или нет, неизвестно, но все равно приятно»…

Лечили меня в полевом госпитале, говорят, командующий сказал: в тылу такие же врачи, ранение не очень опасное, лечите здесь.

Подлечили, а тут еще на мое счастье пришла разнарядка из Москвы – послать на курсы усовершенствования одного офицера разведчика.

Начальник отдела кадров побеседовал со мной, посоветовал:

– Поезжай в Москву на эти курсы, амбулаторно долечишься, подучишся, отдохнешь и вернешься к нам, учеба всего три месяца.

Так я стал старлеем курсов усовершенствования офицеров разведки.

Во время учебы на этих курсах у меня было много интересных встреч – фронтовиков приглашали в школы, институты, на заводы к рабочим.

В эти дни произошло четыре незабываемых события.

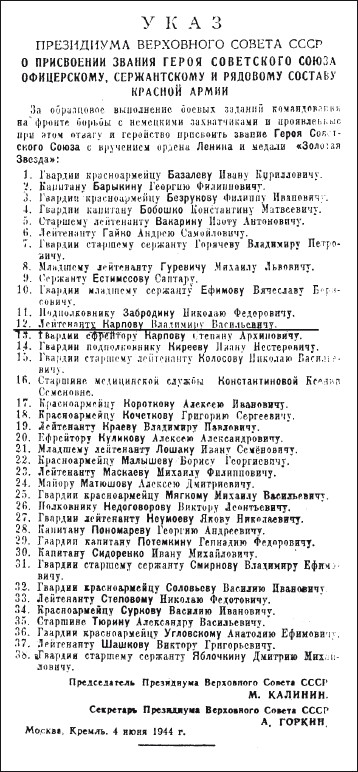

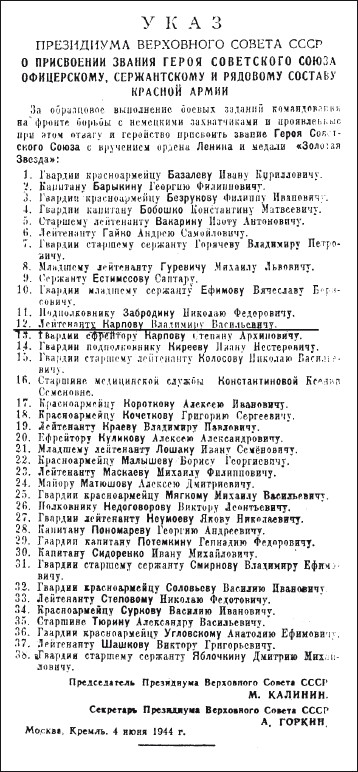

Первое 6 июля 1944 года. Утром шел я по улице на занятия и остановился у щита, на который пожилая женщина наклеивала свежие газеты. Я прочитал сообщение Информбюро о положении на фронтах и скользнул взглядом по тому, что было опубликовано ниже. То, что я увидел, заставило мое сердце забиться очень часто и громко. Перечитал еще раз. Неужели обо мне?

Сообщение в газете «Известия»

Сообщение в газете «Известия»

Вот что было в этом номере газеты:

Сообщение в «Известиях» о присвоении высшей награды Родины

Сообщение в «Известиях» о присвоении высшей награды Родины

Не знаю: покраснел я или побледнел, читая эти строки, но женщина обратила внимание на изменения в моем лице и спросила:

– Тебе плохо, сынок?

– Нет, мамаша, наоборот, мне очень хорошо, – я показал ей на строку в указе с моей фамилией.

– Это ты?

– Не знаю. Тут сказано «лейтенанту Карпову», а я старший лейтенант. Но меня представляли, когда я был лейтенантом.

Я вспомнил слова знакомого из разведотдела: «Черняховский сказал в разговоре с Москвой – дайте ход и двум предыдущим представлениям».

Женщине пояснил:

– Может быть, однофамилец?

Она замахала руками:

– Да ты это, не сомневайся! Дай я тебя поздравлю и поцелую.

Прохожие останавливались и с удивлением смотрели, как старушка, у которой в одной руке было ведро с клейстером, в другой – сумка с газетами, целует молоденького офицера.

– Ты пойди в Кремль, уточни. Но не сомневайся, это тебя наградили, – советовала добрая старушка.

После занятий пошел я в наградной отдел Верховного Совета, показал «Известия» и попросил уточнить – может быть, я в Указе.

Отнеслись ко мне с недоверием: странно, только что опубликован Указ и тут же является награжденный.

– Оставьте свой адрес и телефон, мы проверим и вам сообщим.

Через неделю пришло приглашение в Кремль для получения награды.

В указанное время я был в Кремле. Рядом сидел капитан летчик, у него на груди было три ордена Красного Знамени.

Я обратился к нему:

– Вы не знаете, что нужно говорить при вручении?

– Здесь я в первый раз, получал награды на фронте.

Вскоре вышел Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Он проверил красные коробочки и документы, разложенные на длинном столе.

Я понимал: такое внимание не случайно. Наверное, об этом позаботился сам командующий фронтом. Только вот никто не навестил, не поздравил с удачным возвращением. Из-за этого появилась обида. Она точила как червь, причиняя боль гораздо большую, чем рана в голове. Подумав, я стал утешать себя: «О пережитом мною, о том, как проник в город, занятый противником, убил патрульных и ушел от преследования, раздевался догола на ледяном ветру, снимал часового и едва не угодил живым в могилу, знаю только я. Для других это выглядит по-другому: разведчик Карпов получил приказ доставить ценные сведения, задачу выполнил, в ходе выполнения ранен. Вот и все. Остальное лирика. Перед наступлением у каждого работы много, некогда вести душеспасительные беседы с раненым. Лежишь в отдельной палате, лечат, кормят, чего тебе еще надо?»

И когда я совсем уже успокоился, когда в душе все встало на свои места, вдруг поднялся край палатки. Заглянул ладный солдат в отлично сшитой форме, комсоставских начищенных сапогах, в фуражке с лакированным козырьком. Солдат и не солдат, будто сошел с картинки. На фронте таких не было.

– Здравия желаю, товарищ старший лейтенант, – сказал, улыбаясь, красивый солдат. – Мы – фронтовой ансамбль песни и пляски. – Он показал рукой на вход в палатку, и я только сейчас услышал там, за брезентовым пологом, сдержанный говор многих людей.

Я не мог понять, что все это значит и какое я имею отношение к ансамблю. Солдат пояснил:

– Нас прислал командующий фронтом. Сказал, что здесь, в госпитале, находится раненый разведчик, который выполнил очень важное задание, и его, то есть вас, надо повеселить. Вот мы и прибыли.

Приятная волна благодарности прихлынула к сердцу. «Не забыл. При всей своей невероятной занятости. Спасибо вам, товарищ командующий!»

– Как же вы будете это делать? В палатке больше трех-пяти человек не поместится, – растерянно спросил я и, только сказал это, догадался – есть иной выход: – Вы дайте концерт для госпиталя где-нибудь в общей столовой и доложите командующему, что приказ выполнен.

– Мы так не можем. Приказано поднять настроение лично вам. Для госпиталя будет особое выступление, – настаивал солдат.

– Ничего не получится, я еще не ходячий. Может, на носилках меня снесут куда-нибудь, где все будут слушать?

– Приказ есть приказ! Мы все организуем здесь… Меня зовут Игорь, фамилия Чешихин. Друзья шутки ради пустили слух, что это псевдоним, который, мол, происходит от главного моего занятия: чесать языком. Я ведь конферансье. По-военному – ведущий ансамбля.

Появился дежурный врач, пришли сестры, укрыли меня еще двумя одеялами, подняли полы палатки, и я увидел толпу хорошо одетых солдат, похожих, как братья, на Игоря Чешихина.

Профессионально улыбаясь, Игорь представил их единственному зрителю и слушателю. Звонко, как с эстрады, объявил:

– «Землянка», слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова, исполняет солист ансамбля Родион Губанов.

Происходящее было похоже на приятный сон – красивые люди, музыка, пение. И очнуться не хотелось: сон это или бред, пусть так и будет. Важно, что слова песни вполне отражают явь. «Бьется в тесной печурке огонь…» Вот она, печурка, и прыгает в ней красный огонь. «На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь…» Ну не в землянке, так в палатке. Только вот глаза передо мной другие – мамины глаза. Мама, мама, нет никого роднее и ближе тебя! «Ты теперь далеко, далеко… а до смерти четыре шага». Сейчас, пожалуй, побольше четырех. А было меньше шага: когда вели патрульные по Витебску, стволом автомата в спину подталкивали. И немец, которого я смог оглушить закоченевшей рукой, чуть не выстрелил в упор. Как уцелел? Непонятно. Из нескольких автоматов били, пока лез через проволоку, а зацепила всего одна пуля!

– Вы не спите, товарищ старший лейтенант? – озабоченно спросил Игорь Чешихин.

– Нет, нет, я все слышу и вижу отлично. Только не повредит ли вашим товарищам пение на открытом воздухе? У них ведь голоса.

– Мы привычные. Всю зиму на морозе пели. Концертных залов на передовой нет. Теряли и голоса, и певцов. Война!

После пения показали пляски. Танцорам было тесно на узкой дорожке перед палаткой, но они все же лихо кружились, а еще лучше посвистывали.

– Специально для вас приготовлен отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин», – сообщил Игорь.

Я приподнялся. Я любил стихи Твардовского, в особенности про этого удалого парня Теркина!

Игорь читал отрывок совсем новый, еще не читанный мной в газете:

«Ну, точно про меня! – думал с восторгом я. – Будто подсмотрел Твардовский, когда я шел к командующему».

Подзаправился на славу,

И хоть знает наперед,

Что совсем не на расправу

Генерал его зовет,

Все ж у главного порога

В генеральском блиндаже —

Был бы Бог, так Теркин Богу

Помолился бы в душе.

Я вспомнил всех генералов, с которыми довелось встречаться. Комдив Добровольский – строгий, властный, но бывает и добр – таким он запомнился, когда вручал мне первую медаль «За боевые заслуги». Член Военного совета Бойко – ну этот действительно и «ЦК, и Калинин» – огромной масштабности человек… Вспомнился Черняховский – красивый, крепкий, молодой, а глаза мудрые.

И на этой половине —

У передних наших линий,

На войне – не кто, как он,

Твой ЦК и твой Калинин.

Суд. Отец. Глава. Закон.

Вместе с генералами встал передо мной как живой комиссар Гарбуз. Я был уверен, что если б не погиб Андрей Данилович, стал бы и он генералом. Да и без этого звания он по своим делам, по силе влияния на людей был настоящим генералом.

– «Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденом – домой», – не декламировал, а как-то запросто говорил Игорь. Чтец то превращался в Теркина, то в генерала, то в Твардовского. А то вдруг я узнавал в нем и себя. И было все это опять как во сне. Радостное ощущение не покидало меня и после концерта. «Ансамбль для одного! Ну, пусть не полный, пусть несколько человек, но ведь для одного меня прислал командующий!..»

Словно продолжение этого сказочного сна, вечером в палатку грузно ввалился член Военного совета Бойко.

– Лежишь? Правильно делаешь! Много сделал, отдохни!

Генерал расстегнул шинель, снял фуражку, сел на табуретку так, что она хрустнула. Поглядел на меня улыбчиво и добро: – Сейчас отдышусь…

«Больной человек, – подумал я, глядя на отеки под глазами генерала, – а по передовой мотается и днем, и ночью».

Бойко поднялся, застегнул шинель на все пуговицы, надел фуражку, проверил, ровно ли она сидит. «Куда же он? – удивился я. – Ничего не сказал… Неужто затем только и заходил, чтобы отдышаться?»

Но Бойко не ушел. Он встал против меня по стойке «смирно» и негромким, но торжественным голосом произнес:

– По поручению командующего фронтом генерала Черняховского сообщаю вам, что вы, старший лейтенант Карпов, за неоднократные выполнения разведзаданий представлены к званию Героя Советского Союза. Командующий просил передать, что сам бы с удовольствием навестил вас, да не может, дел много. И за торопливость тоже извини. К большому мероприятию готовимся. Поздравляю и я. Будь здоров!

Бойко пожал руку и ушел к поджидавшему его за палаткой автомобилю. Заурчал мотор, хрустнули ветки, и машина стала удаляться.

Я жалобно посмотрел на сестру, попросил:

– Сестричка, уколи меня чем-нибудь или облей водой.

– Вам плохо? Я сейчас дежурного врача вызову.

– Да нет же, хорошо! Очень хорошо!

Сестра нежно молвила:

– Ничего, от радости еще никто не умирал.

Знакомый офицер из разведотдела штаба фронта позже мне рассказал:

– Черняховский звонил в Москву, с кем-то строго разговаривал, сказал: мы несколько раз представляли разведчика Карпова на присвоение звания Героя. Кто-то еще помнит его судимость! Карпов уже старший лейтенант, член партии! Прошу вас, найдите два предыдущих представления, я посылаю вам третье, и дайте ход этим материалам

Я подумал: «Дадут или нет, неизвестно, но все равно приятно»…

Лечили меня в полевом госпитале, говорят, командующий сказал: в тылу такие же врачи, ранение не очень опасное, лечите здесь.

Подлечили, а тут еще на мое счастье пришла разнарядка из Москвы – послать на курсы усовершенствования одного офицера разведчика.

Начальник отдела кадров побеседовал со мной, посоветовал:

– Поезжай в Москву на эти курсы, амбулаторно долечишься, подучишся, отдохнешь и вернешься к нам, учеба всего три месяца.

Так я стал старлеем курсов усовершенствования офицеров разведки.

Во время учебы на этих курсах у меня было много интересных встреч – фронтовиков приглашали в школы, институты, на заводы к рабочим.

В эти дни произошло четыре незабываемых события.

Первое 6 июля 1944 года. Утром шел я по улице на занятия и остановился у щита, на который пожилая женщина наклеивала свежие газеты. Я прочитал сообщение Информбюро о положении на фронтах и скользнул взглядом по тому, что было опубликовано ниже. То, что я увидел, заставило мое сердце забиться очень часто и громко. Перечитал еще раз. Неужели обо мне?

Вот что было в этом номере газеты:

Не знаю: покраснел я или побледнел, читая эти строки, но женщина обратила внимание на изменения в моем лице и спросила:

– Тебе плохо, сынок?

– Нет, мамаша, наоборот, мне очень хорошо, – я показал ей на строку в указе с моей фамилией.

– Это ты?

– Не знаю. Тут сказано «лейтенанту Карпову», а я старший лейтенант. Но меня представляли, когда я был лейтенантом.

Я вспомнил слова знакомого из разведотдела: «Черняховский сказал в разговоре с Москвой – дайте ход и двум предыдущим представлениям».

Женщине пояснил:

– Может быть, однофамилец?

Она замахала руками:

– Да ты это, не сомневайся! Дай я тебя поздравлю и поцелую.

Прохожие останавливались и с удивлением смотрели, как старушка, у которой в одной руке было ведро с клейстером, в другой – сумка с газетами, целует молоденького офицера.

– Ты пойди в Кремль, уточни. Но не сомневайся, это тебя наградили, – советовала добрая старушка.

После занятий пошел я в наградной отдел Верховного Совета, показал «Известия» и попросил уточнить – может быть, я в Указе.

Отнеслись ко мне с недоверием: странно, только что опубликован Указ и тут же является награжденный.

– Оставьте свой адрес и телефон, мы проверим и вам сообщим.

Через неделю пришло приглашение в Кремль для получения награды.

В указанное время я был в Кремле. Рядом сидел капитан летчик, у него на груди было три ордена Красного Знамени.

Я обратился к нему:

– Вы не знаете, что нужно говорить при вручении?

– Здесь я в первый раз, получал награды на фронте.

Вскоре вышел Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин. Он проверил красные коробочки и документы, разложенные на длинном столе.