Страница:

Помои с кусками дерьма… Так были оценены мои усилия заменить хозяина, и это при том, что я допустил страшный перерасход драгоценной корицы.

Оправившись от чувства отвращения, вызванного во мне пространными рассуждениями Дульчибени с самим собой, я вновь мысленно вернулся к тому неприятию, которое помимо моего желания вызвала моя стряпня у постояльцев, и вознамерился поправить дело.

С этой целью я перво-наперво спустился в закомары постоялого двора, в самую нижнюю их часть, оборудованную глубоко под землей, где было так свежо и промозгло, что я чуть не превратился в сосульку, исследуя их содержимое, за тот час с небольшим, который ушел у меня на это. Я заглянул в самые потаенные уголки этого помещения с низким потолком, пробрался туда, куда ранее не ступала моя нога, дотянулся до самых высоких полок, до донышка прощупал все лари и кадушки, наполненные прессованным снегом. За несметным количеством различного вида бочек с вином и кувшинов с растительным маслом, горшков с зерном, сушеными овощами, вареньями, соленьями, за мешками с макаронными изделиями, лазаньями и всякой диковинной непортящейся снедью было устроено широкое углубление, в котором я обнаружил немалое разнообразие мяса – присоленного, подкопченного, подсушенного, потушенного. Оно хранилось в снегу – либо просто под мешковиной, либо в жбанах. Подобно ревнивому любовнику мой хозяин скрывал здесь от посторонних глаз языки в желе, молочных поросят, куски сладкого мяса оленины и козлятины, требуху, ножки, почки и мозг дикобраза, вымя коровье и козье, языки бараньи и кабаньи, окорочка лани и серны, медвежьи печень, лапы, лопатки и пасть, а также хребтовую и филейную часть косули.

Там были также и тушки кроликов, горных петухов, индийских пулярок, каплунов, голубей, как диких, так и домашних, бекасов, куликов, павлинов, гоголей, дроф, уток, водяных кур, гусят, гусей, цесарок, кроншнепов, гаршнепов, перепелов, горлиц, дроздов-ореховиков, кавказских рябчиков, ортоланов, ласточек, иволг, воробьев, древесных щевриц из Кипра и Кандии.

Сердце у меня забилось и сжалось при мысли о том, что бы сотворил из всего этого мой бедный хозяин, как бы он отварил, потушил, запек, подкоптил, приготовил в виде паштета, котлет, филе, рагу, фрикасе, мусса, рулончиков, обжарил «с кровинкой», в пергаменте, на решетке, на вертеле, в тесте, на противне, на рашпере, обернув тушку тонкими ломтиками шпика, припустив, протерев через сито, нафаршировав, вымочив, отбив, выдержав в маринаде, приправив пряностями, перевязав бечевой, нашинковав, нашпиговав, обмазав яичным желтком и подав, к примеру, с зеленью петрушки, растолченной вместе с чесноком и луком-шалот, либо с инжиром.

От сильного запаха копченой дичи и даров моря у меня потекли слюнки; как я и думал, вскоре под слоем снега и мешковины отыскалось великое множество представителей подводного царства: иглицы, гребешки, черенки, мулы, окуни, улитки вырезубы, креветки, устрицы, крабы, железницы, морские миноги, плоскуши, мурены, сиги-песочницы, гольцы, мелюзга, камбала, щуки, мерланы, умбрии, морские блюдца, меченосы и султанки в виде филе, палтусы, скорпены, сардины, макрель, осетры, черепахи, раковины песчанки и лини, не считая всякой мелочи.

До этой поры я преимущественно имел дело со свежими продуктами. Я сам открывал поставщикам служебный вход. Запасы же если и приходилось видеть, то лишь мельком, когда хозяин поручал мне принести что-нибудь из погреба (что, увы, случалось редко) или когда я сопровождал Кристофано, черпавшего там материал для снадобий и зельев.

Раздумье напало тут на меня: когда и кому собирался скормить все эти припасы Пеллегрино? Может, он лелеял надежду принять у себя одну из тех роскошных делегаций армянских патриархов, которыми гордился «Оруженосец» времен г-жи Луиджии, о чем до сих пор еще в округе ходила молва. Сам не знаю отчего мне пришло в голову, что Пеллегрино, вылетев со своего места стольника, резавшего мясо, в доме кардинала, позаимствовал там всю эту уйму невиданных богатств.

Выбор мой пал на коровье вымя. Вернувшись в кухню, я обмыл его, очистил от соли, обвалял в муке и слегка припустил. Одну его часть нарезал тонкими ломтиками, посыпал мукой, обжарил до золотистой корочки и приготовил в виде фрикасе под соусом. Другая часть пошла на рагу с подливой из пряных трав, жирного бульона и яичных желтков. Третью часть я проварил в печи с белым вином, виноградными косточками, лимонным соком, фруктами, изюмом, ядрами сосновых шишек и столбиками ветчины. Четвертая часть пошла на начинку для пирожков из теста, состряпанного мною из хлебного мякиша, муки, пряной смеси, бульона и сахара. Оставшееся нашпиговал ветчиной и гвоздикой, обернул сеточкой и надел на вертел.

После чего силы изменили мне, и я опустился на пол возле камина. Там меня в поту, в полуобморочном состоянии и нашел Кристофано. Он проинспектировал выставленные в ряд блюда и бросил на меня по-отечески нежный взгляд.

– Пойди отдохни, мой мальчик. Я сам займусь разноской.

Поскольку во время готовки я много раз пробовал, что у меня получается, и в какой оно стадии готовности, я был, можно сказать сыт по горло и потому побрел к лестнице, не прикоснувшись ни к одному из приготовленных мною кушаний. Но сразу к себе я не пошел. Пристроившись на ступенях так, что меня никто не мог видеть, я позволил себе насладиться триумфом: добрые полчаса слушал, как весь «Оруженосец» довольно уплетал за обе щеки, чавкал, прищелкивал языком и постанывал от удовольствия. Когда же наконец хор вырвавшихся из желудков постояльцев звуков – веселых, ворчливых, трубных – возвестил о том, что пора собирать посуду, у меня на глазах выступили слезы.

Не желая отказать себе в удовольствии самолично собрать букет комплиментов в свой адрес, я уже вознамерился обойти комнаты, как вдруг замер у дверей аббата, заслыша его пение, исполненное неизбывной тоски:

Сами слова привлекли мое внимание, возникло ощущение, что я уже где-то когда-то слышал их. И тут меня осенило: да ведь Пеллегрино рассказал мне, что старик Муре, он же Фуке, в предсмертном усилии выговорил по-итальянски те самые слова, которые теперь, то и дело видоизменяя мелодию и темп, выводил Атто: «Ах, так это правда».

Но отчего последние слова были произнесены Фуке по-итальянски? Разговаривали-то они по-французски. Я сам слышал, застав Атто склонившимся над умирающим.

Закончив этот романс, аббат завел еще более мрачный:

– Бедняга. Видать, ему нелегко, как, впрочем, и всем нам в этом гнусном заточении, – прошептал он.

– Да, – отвечал я, вспомнив о монологе Дульчибени.

– Не будем ему мешать. Позднее наведаюсь к нему и пропишу успокоительное.

Мы двинулись прочь.

Пятая ночь С 15 НА 16 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА

Оправившись от чувства отвращения, вызванного во мне пространными рассуждениями Дульчибени с самим собой, я вновь мысленно вернулся к тому неприятию, которое помимо моего желания вызвала моя стряпня у постояльцев, и вознамерился поправить дело.

С этой целью я перво-наперво спустился в закомары постоялого двора, в самую нижнюю их часть, оборудованную глубоко под землей, где было так свежо и промозгло, что я чуть не превратился в сосульку, исследуя их содержимое, за тот час с небольшим, который ушел у меня на это. Я заглянул в самые потаенные уголки этого помещения с низким потолком, пробрался туда, куда ранее не ступала моя нога, дотянулся до самых высоких полок, до донышка прощупал все лари и кадушки, наполненные прессованным снегом. За несметным количеством различного вида бочек с вином и кувшинов с растительным маслом, горшков с зерном, сушеными овощами, вареньями, соленьями, за мешками с макаронными изделиями, лазаньями и всякой диковинной непортящейся снедью было устроено широкое углубление, в котором я обнаружил немалое разнообразие мяса – присоленного, подкопченного, подсушенного, потушенного. Оно хранилось в снегу – либо просто под мешковиной, либо в жбанах. Подобно ревнивому любовнику мой хозяин скрывал здесь от посторонних глаз языки в желе, молочных поросят, куски сладкого мяса оленины и козлятины, требуху, ножки, почки и мозг дикобраза, вымя коровье и козье, языки бараньи и кабаньи, окорочка лани и серны, медвежьи печень, лапы, лопатки и пасть, а также хребтовую и филейную часть косули.

Там были также и тушки кроликов, горных петухов, индийских пулярок, каплунов, голубей, как диких, так и домашних, бекасов, куликов, павлинов, гоголей, дроф, уток, водяных кур, гусят, гусей, цесарок, кроншнепов, гаршнепов, перепелов, горлиц, дроздов-ореховиков, кавказских рябчиков, ортоланов, ласточек, иволг, воробьев, древесных щевриц из Кипра и Кандии.

Сердце у меня забилось и сжалось при мысли о том, что бы сотворил из всего этого мой бедный хозяин, как бы он отварил, потушил, запек, подкоптил, приготовил в виде паштета, котлет, филе, рагу, фрикасе, мусса, рулончиков, обжарил «с кровинкой», в пергаменте, на решетке, на вертеле, в тесте, на противне, на рашпере, обернув тушку тонкими ломтиками шпика, припустив, протерев через сито, нафаршировав, вымочив, отбив, выдержав в маринаде, приправив пряностями, перевязав бечевой, нашинковав, нашпиговав, обмазав яичным желтком и подав, к примеру, с зеленью петрушки, растолченной вместе с чесноком и луком-шалот, либо с инжиром.

От сильного запаха копченой дичи и даров моря у меня потекли слюнки; как я и думал, вскоре под слоем снега и мешковины отыскалось великое множество представителей подводного царства: иглицы, гребешки, черенки, мулы, окуни, улитки вырезубы, креветки, устрицы, крабы, железницы, морские миноги, плоскуши, мурены, сиги-песочницы, гольцы, мелюзга, камбала, щуки, мерланы, умбрии, морские блюдца, меченосы и султанки в виде филе, палтусы, скорпены, сардины, макрель, осетры, черепахи, раковины песчанки и лини, не считая всякой мелочи.

До этой поры я преимущественно имел дело со свежими продуктами. Я сам открывал поставщикам служебный вход. Запасы же если и приходилось видеть, то лишь мельком, когда хозяин поручал мне принести что-нибудь из погреба (что, увы, случалось редко) или когда я сопровождал Кристофано, черпавшего там материал для снадобий и зельев.

Раздумье напало тут на меня: когда и кому собирался скормить все эти припасы Пеллегрино? Может, он лелеял надежду принять у себя одну из тех роскошных делегаций армянских патриархов, которыми гордился «Оруженосец» времен г-жи Луиджии, о чем до сих пор еще в округе ходила молва. Сам не знаю отчего мне пришло в голову, что Пеллегрино, вылетев со своего места стольника, резавшего мясо, в доме кардинала, позаимствовал там всю эту уйму невиданных богатств.

Выбор мой пал на коровье вымя. Вернувшись в кухню, я обмыл его, очистил от соли, обвалял в муке и слегка припустил. Одну его часть нарезал тонкими ломтиками, посыпал мукой, обжарил до золотистой корочки и приготовил в виде фрикасе под соусом. Другая часть пошла на рагу с подливой из пряных трав, жирного бульона и яичных желтков. Третью часть я проварил в печи с белым вином, виноградными косточками, лимонным соком, фруктами, изюмом, ядрами сосновых шишек и столбиками ветчины. Четвертая часть пошла на начинку для пирожков из теста, состряпанного мною из хлебного мякиша, муки, пряной смеси, бульона и сахара. Оставшееся нашпиговал ветчиной и гвоздикой, обернул сеточкой и надел на вертел.

После чего силы изменили мне, и я опустился на пол возле камина. Там меня в поту, в полуобморочном состоянии и нашел Кристофано. Он проинспектировал выставленные в ряд блюда и бросил на меня по-отечески нежный взгляд.

– Пойди отдохни, мой мальчик. Я сам займусь разноской.

Поскольку во время готовки я много раз пробовал, что у меня получается, и в какой оно стадии готовности, я был, можно сказать сыт по горло и потому побрел к лестнице, не прикоснувшись ни к одному из приготовленных мною кушаний. Но сразу к себе я не пошел. Пристроившись на ступенях так, что меня никто не мог видеть, я позволил себе насладиться триумфом: добрые полчаса слушал, как весь «Оруженосец» довольно уплетал за обе щеки, чавкал, прищелкивал языком и постанывал от удовольствия. Когда же наконец хор вырвавшихся из желудков постояльцев звуков – веселых, ворчливых, трубных – возвестил о том, что пора собирать посуду, у меня на глазах выступили слезы.

Не желая отказать себе в удовольствии самолично собрать букет комплиментов в свой адрес, я уже вознамерился обойти комнаты, как вдруг замер у дверей аббата, заслыша его пение, исполненное неизбывной тоски:

Он повторял на разные лады одну и ту же строфу.

Ах, так это правда, Правда, правда…

Сами слова привлекли мое внимание, возникло ощущение, что я уже где-то когда-то слышал их. И тут меня осенило: да ведь Пеллегрино рассказал мне, что старик Муре, он же Фуке, в предсмертном усилии выговорил по-итальянски те самые слова, которые теперь, то и дело видоизменяя мелодию и темп, выводил Атто: «Ах, так это правда».

Но отчего последние слова были произнесены Фуке по-итальянски? Разговаривали-то они по-французски. Я сам слышал, застав Атто склонившимся над умирающим.

Атто задохнулся от рыданий. Движимый состраданием, но сдерживаемый стеснительностью, я не смел ничего предпринять. Глубокое сочувствие к этому давно уже перешагнувшему возраст молодости и зрелости евнуху захлестнуло меня: чудовищный акт, произведенный скорее всего отцом над бедным детским телом, стал залогом его будущей славы, но навсегда обрек на постыдное одиночество. Может статься, не было никакой связи между тем, как Атто изливал свое горе в песне, и последней фразой Фуке, выражавшей лишь удивление перед переходом в мир иной, что было не редкостью среди умирающих, как мне довелось слышать.

Ах, так это правда,

Душа моя,

Стала думать ты иначе,

Предмет любви тая?

Закончив этот романс, аббат завел еще более мрачный:

Он все повторял и повторял последнюю фразу. «Что его мучит?» – задумался я, пока он предавался неизбывной тоске и посредством нежного пения заявлял о нежелании пощады? Тут за моей спиной вырос Кристофано. Обходя всех постояльцев и справляясь об их здоровье, он не мог миновать Атто.

Позволь мне, надежда,

Излить свое горе,

Позволь мне вступить в спор с собой.

Взывать ли к пощаде?

Не стою пощады, не стою пощады, Бог мой.

– Бедняга. Видать, ему нелегко, как, впрочем, и всем нам в этом гнусном заточении, – прошептал он.

– Да, – отвечал я, вспомнив о монологе Дульчибени.

– Не будем ему мешать. Позднее наведаюсь к нему и пропишу успокоительное.

Мы двинулись прочь.

– продолжало звучать за нашей спиной.

Позволь мне, надежда…

Пятая ночь С 15 НА 16 СЕНТЯБРЯ 1683 ГОДА

Когда аббат в очередной раз зашел за мной, предлагая спуститься в подземный город, я пребывал в подавленном состоянии. Ужин из коровьего вымени внес разнообразие в умы постояльцев. Чего нельзя было сказать обо мне, удрученном чередой открытий относительно Муре-Фуке и мрачными раздумьями, навеянными речью Дульчибени. Не помогли мне даже записи, сделанные в дневнике.

Аббат не мог не заметить моего дурного расположения духа, оттого, видимо, и не пытался заговаривать ни о чем, пока мы спускались и шли уже привычным путем. Да он и сам был в скверном настроении, правда, уже не в таком отчаянии, как тогда, когда изливал его в пении. Казалось, его гнетет нечто, в чем он не может признаться и оттого хранит молчание. Угонио и Джакконио несколько скрасили наш путь.

Как мы и договаривались, они дожидались нас под площадью Навона.

– Этой ночью нам предстоит разобраться в устройстве подземного Рима, – объявил Мелани и достал из кармана лист бумаги, на котором было начертано несколько линий.

– Вот чего я безнадежно добивался от наших двух молодцев. Что ж, придется разбираться самим.

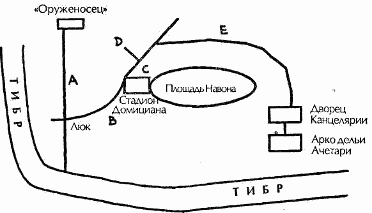

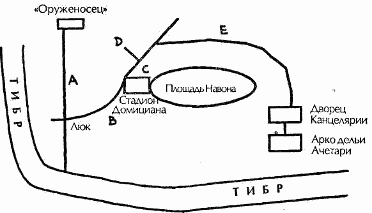

Атто в общих чертах изобразил то, что нам было известно. В первую ночь мы покинули «Оруженосец» и добрались до Тибра по галерее, указанной на плане буквой А. В своде этой галереи мы впоследствии обнаружили люк, через который проникли в другую галерею, ведущую к развалинам стадиона Домициана, расположенным под площадью Навона. Эта галерея была обозначена буквой В. Через узкий проход от площади Навона можно было попасть в галерею С, а из нее в галерею Е, изображенную в виде кривой линии, – по ней мы преследовали Стилоне Приазо и оказались в подземных залах с расписанными фресками стенами под дворцом Канцелярии. Мы тогда еще добрались до Арко дельи Ачетари. И наконец, небольшое ответвление влево D, берущее начало от галереи С.

– Что нам известно? Где берут начало три галереи В, С и D. Но мы не знаем, где они кончаются. Было бы разумно исследовать их прежде, нежели пуститься по неизведанным. К примеру, вот это продолжение галереи А, оно тянется от люка к Тибру, но это все, что мы знаем. Галерея В от площади Навона берет куда-то вперед и вверх. Галерея D ответвляется влево. С нее и начнем.

С большими предосторожностями добрались мы до того места, где в предыдущую ночь нам с Угонио выпало переждать во время погони за Стилоне Приазо. Здесь Атто велел нам остановиться, чтобы иметь возможность сообразиться с планом.

– Гр-бр-мр-фр! – рек Джакконио, взывая к нашему вниманию.

В нескольких шагах от нас что-то валялось. Запретив нам двигаться, аббат пошел взглянуть, а затем уж позвал и нас. Это был глиняный сосуд, из которого вылилась кровь. На земле имелись теперь уже высохшие потеки и капли.

– Чудо, говоришь… – задыхаясь и чуть дыша, вымолвил Мелани.

Пришлось пустить в ход всю силу убеждения, чтобы отвратить наших неутомимых следопытов от намерения счесть найденный предмет священной реликвией. Джакконио совсем потерял разум и принялся бегать вокруг обычного горшка, истошно вопя. Угонио попытался унять его своими методами, но Атто не допустил этого, не поскупившись на тычки и подзатыльники. В конце концов приятели угомонились, и мы смогли собраться с мыслями. Разумеется, и речи не могло идти о том, чтоб принять кровь под ногами за священную лимфу какого-нибудь мученика, принявшего смерть на заре христианства: галерея D, в коей она растеклась, не имела ни малейшего отношения к катакомбам либо крипте; кроме того, растекшаяся по земле бурая жидкость высохла и принадлежала по всей видимости кому-то из ныне здравствующих либо недавно преставившихся. Только с помощью подобных доводов аббату и удалось поумерить пыл ревнителей старины. Атто завернул находку в тряпицу и сунул в карман, затерев ногой пятна крови на земле. Решено было продолжать исследование галереи – как знать, не ждала ли нас далее разгадка.

Мелани шел молча, но догадаться, о чем его мысли, труда не составляло: нам снова подвернулось нечто нечаянное-негаданное, снова требовалось во что бы то ни стало разгадать, что бы это значило, и снова речь шла о крови.

Как и накануне ночью, галерея стала отклоняться влево.

– Странно, я этого не ожидал, – задумчиво протянул аббат. А некоторое время спустя тропинка полого поползла вверх.

Вскоре нашим глазам предстала винтовая лестница с искусно вырубленными в туфе ступенями. Угонио с Джакконио были явно не в восторге от того, что предстояло карабкаться. Их настроение вообще окончательно испортилось: мало того что они так и не увидели больше своей страницы из библии, так теперь еще лишились и ценной реликвии.

– Ладно, ждите нас здесь, – нехотя согласился Атто.

Мы с Атто стали подниматься по лестнице, я спросил у него, отчего его так удивило, что галерея D отклоняется влево.

– Что ж тут мудреного? Если ты хорошенько вглядишься в мой план, то заметишь, что мы возвращаемся к тому месту, с которого начали, то есть к нашему постоялому двору.

Мы медленно одолевали ступень за ступенью, и вскоре послышался глухой удар, а вслед за ним раздались жалобы Мелани. Оказывается, он ударился головой о крышку люка. Она подалась, стоило нам посильнее надавить на нее.

Подъем закончился, и мы очутились в каком-то закрытом пространстве, где царил едкий запах мочи и испражнений животных. Это был каретный сарай.

На скорую руку обследовав его, мы обнаружили небольшую коляску о двух колесах с крытым кожаным верхом. Над ней был устроен навес из клеенки, утвержденный на металлических столбиках с вычурною обточкою и шишечками. Изнутри коляску украшал розовый свод, на сиденьях лежали подушки. Была там еще и карета попроще и попросторнее, на четырех колесах, с верхом из телячьей кожи. Тут же стояли и две старые неухоженные клячи, которые испуганно шарахнулись от нас.

Я приподнял фонарь, чтобы получше разглядеть коляску изнутри, и на спинке заднего сиденья увидел тяжелое распятие. К деревянному кресту было подвешено что-то вроде небольшой клетки со стеклянной колбой внутри, наполненной чем-то бурым.

– Вот это уж точно реликвия, – произнес присоединившийся ко мне со своим фонарем Атто. – Однако не будем терять время.

Вокруг карет было разбросано немало ведер, предназначавшихся для мытья карет, гребней для расчесывания лошадиных грив, скребниц и разнокалиберных щеток.

Мы, не задерживаясь, устремились к двери, ведущей, судя по всему, в дом. Я попытался открыть ее, но не тут-то было.

Я разочарованно обернулся к Мелани. Он явно колебался. Взломать дверь мы не могли, это грозило нам двойным наказанием: за попытку ограбления и бегство из-под карантина.

Только я подумал, что нам и так уже сказочно повезло тем, что мы никого не встретили в сарае, как вдруг увидал чудовищную руку с длинными когтями, легшую на плечо Атто. Чудом сдержал я крик ужаса, а Атто весь напрягся, готовясь дать отпор. Я кинулся было схватить какой-нибудь предмет – палку либо ведро, чтобы было чем защищаться, – но поздно: неизвестный оказался между нами.

Это был Угонио. Я увидел, как побледнел и чуть не лишился чувств Атто. Чтобы оправиться от потрясения, ему пришлось присесть.

– Дуралей. Чуть не укокошил меня на месте. Я же велел дожидаться нас внизу.

– Джакконио унюхал представителя. Подумывает, не тот ли это умник.

– Хорошо, мы спускаемся… что у тебя в руке?

Угонио вытянул обе руки и с удивленным видом, словно и понятия не имел, о чем идет речь, стал разглядывать их. При этом в правой руке у него был зажат крест с подвешенной к нему реликвией, который минуту назад находился внутри коляски.

– Немедленно верни на место, пакостник, – угрожающе проговорил Мелани. – Никто не должен знать, что здесь кто-то был.

– Отправляйся к Джакконио и передай ему, что мы скоро. Здесь нам, видно, делать нечего, – вставил словцо и я, кивнув на дверь.

Неохотно вернув распятие на место, Угонио подошел к двери и склонился над замочной скважиной.

– Что попусту терять время, дубина стоеросовая! – накинулся на него Атто. – Не видишь разве, она закрыта и даже свет с той стороны не пробивается?

– А что, если гипотетически дверца может быть отворена? Как вы на это посмотрите: как на benefice или malefice – пользу али вред? – ничуть не смутившись невежливым обхождением, ответил Угонио, словно по волшебству извлекая из своей хламиды огромное железное кольцо с несколькими десятками, если не больше ключей различных конфигураций и размеров.

Мы с Атто оторопело взирали на него. С быстротой, скорее напоминающей движение какого-нибудь животного, он принялся перебирать позвякивающее кольцо. Несколько мгновений спустя его когти остановились на старом заржавленном ключе.

– Сию минуту Угонио отопрет дверь, а поскольку лекарь он хоть куда… Тщательно исполняя свои обязанности, христианин умножает радость, – поворачивая ключ в замочной скважине, поучал он нас.

Что-то щелкнуло, дверь открылась.

Позже потрошители колумбариев и погостов объяснят нам, откуда в их руках оказалось столько всевозможных ключей. Иметь доступ к римским подземным ходам во всем их объеме означало преодолевать пропасть всяких дверей, закрытых на ключ и заложенных на засовы. Это были двери подвалов, погребов, амбаров. Для беспрепятственного проникновения повсюду (как подчеркнул Угонио, «во имя скрупулезности, не терпящей ни единого лишнего скрупула») они взялись за методический подкуп десятков слуг по всему городу, зная, что с домовладельцами вести речь о предоставлении дубликатов ключей бесполезно. Взамен они поставляли тем часть своих драгоценных находок, разумеется, не из числа самых что ни на есть подлинных. Правда, порой приходилось идти и на довольно ощутимые жертвы. Так, часть ключицы святого Петра была выменяна на ключ от ворот сада, ведущего к катакомбам Аппиевой дороги. Трудно было понять, как столь сложный обмен свершался при полном косноязычии одного и словесном поносе другого. Однако результат был налицо: они обладали ключами от подвальных и служебных помещений большинства римских домов и накопили их столько, что им не составляло труда отпереть и все прочие двери города.

Ступив на порог следующего помещения, нам пришлось вновь засветить фонарь, чтобы оглядеться. Я прикрыл пламя рукой.

Прямо перед нами возвышалось ложе под балдахином, покрытое атласным одеялом в желтую и красную полоску. С обеих сторон от него стояло по ночному столику из дерева; в углу – стул об одном подлокотнике с потертым кожаным сиденьем. Судя по состоянию меблировки и затхлому воздуху, в этой комнате никто не жил.

Мы знаком велели Угонио вернуться и дождаться нас внизу – в случае, если бы пришлось быстро уходить, двоим это было бы сделать проще, чем троим.

Эта комната была проходная, мы вышли в противоположную дверь, предварительно погасив свет и убедившись, что голоса по-прежнему доносятся издалека. Далее сени. Несмотря на царивший в них мрак, мы догадались, что дверь с улицы находится слева от нас. А перед нами был небольшой коридорчик, заканчивающийся винтообразной лестницей в стене, слабо освещенной падавшим сверху светом, что позволило нам сориентироваться.

Передвигались мы с чрезвычайной осторожностью. Голоса и звуки, которые мы слышали вначале, теперь почти стихли. Хотя мне до сих пор непонятно, как у нас хватило духу на такой безрассудный и отчаянный шаг, но тем не менее факт остается фактом: первым на лестницу ступил Атто, за ним я.

На полпути между первым и вторым этажами располагалась небольшая гостиная, освещенная канделябром и богато обставленная. Мы ненадолго задержались перед ней. Никогда еще не приходилось мне видеть подобной роскоши: тот, кому принадлежал дом, был, без сомнений, человеком состоятельным. Аббат направился к ажурному столику из орехового дерева, покрытому зеленым сукном. Подняв глаза, он обнаружил развешанные по стенам полотна: Благовещение, Пьета, святой Франциск в окружении ангелов в ореховой золоченой раме, святой Иоанн Креститель – небольшое полотно, написанное на бумаге и вставленное в раму из черепахового панциря, и наконец, гипсовый барельеф восьмиугольной формы, изображающий Марию-Магдалину. Пока аббат разглядывал все это, я заметил умывальник на искусно отделанном треножнике из грушевого дерева, а над ним распятие из меди и золота с крестом из черного дерева, а также столик из светлого дерева с двумя хорошенькими ящичками и два стула.

Поднявшись еще на несколько ступеней, мы оказались на втором этаже. Он показался нам пустынным и мрачным. Атто молча указал мне на висевший чуть выше по лестнице светильник с четырьмя большими свечами, там располагался этаж, предназначенный для хозяев дома.

Мы постояли, прислушиваясь. Сверху не доносилось более ни единого звука. Мы двинулись дальше. Как вдруг раздался усиленный эхом стук, заставивший нас вздрогнуть. Это открылась и закрылась входная дверь, вслед за чем послышались мужские голоса. Разобрать, о чем говорилось, было невозможно. Кто-то ходил в сенях. Мы с Атто обеспокоенно переглянулись и мигом преодолели остававшиеся до следующей лестничной площадки четыре или пять ступеней. Миновав светильник с зажженными свечами, мы очутились в комнатенке, зажатой между этажами, где и вознамерились переждать. Фортуна была к нам благосклонна: сперва закрылась одна дверь, затем другая, шум голосов затих, голоса смолкли.

Мы с Атто облегченно вздохнули. Комнатка освещалась канделябром. Слегка оправившись от страха и отдышавшись, мы огляделись по сторонам. Все стены были сплошь заставлены книжными шкафами, в которых в большом порядке стояли тома. Мелани взял наугад один из них.

Это было «Житие благочестивой Маргариты Кортонской» неизвестного автора. Атто тут же захлопнул том и поставил его на место. После чего стал поочередно вынимать другие книги: первый том восьмитомного издания «Theatrum Vitae Humanae», «Жизнь Святого Филиппа Нерийского», «Fundamentum Doctrinae motus gravium Vitali Iordani», «Tractatus de Ordine Iudiciorum», очень изящное издание «Institutiones ас meditationes in Graecam linguam» и, наконец, французскую грамматику и книгу под названием «Искусство достойно умирать».

Полистав это издание, имевшее темой столь необычный предмет нравственного порядка, аббат с раздражением тряхнул головой.

– Что вы ищете? – как можно тише спросил я.

– Неужели непонятно: имя хозяина дома. Нынче все подписывают на книгах свои имена, в особенности на ценных изданиях.

Я бросился помогать Атто, и через мои руки прошли таким образом «De arte Gymnastica» Джероламо Меркуриале, «Vocabularium Ecclesiasticum» и «Pharetra divini Amoris», а Атто тем временем, вздыхая, раскрывал одно за другим «Сочинения» Платона, «Театр человека» Гаспара да Вилла-Лобоса, а затем, не без удивления, и «Бахус в Тоскане» своего дорогого Франческо Реди.

– Не понимаю, – недовольно зашептал он. – Чего здесь только нет: история, философия, теология, древние и современные языки, требники, всякая любопытная всячина и даже несколько книг по астрологии. Вот взгляни: «Арканы звезд» некоего Антонио Карневале, «Ephemerides Andreae Argoli». Но нигде не надписано имя хозяина.

И вот в ту минуту, когда я собрался предложить Атто поскорее покинуть этот дом, учитывая, что до сих пор нам все сходило с рук и нас не обнаружили, я как раз и наткнулся на первую книгу по медицине.

На одной из полок стояли: том Валлезиуса, «Medicina Septentrionalis» и «Anatomia pratica» Бонетуса, «Римский сборник противоядий», «Liber observationum medicarum Ioannes Chenchi», «De Mali Ipocondriaci» Паоло Таккьи, «Commentarium Ioannis Casimiri in Hippocratis Aphorismos», «Enciclopedia Chirurgica Rationalis» Джованни Долео, а также другие труды по медицине, хирургии и анатомии. Меня особенно поразило семитомное издание трудов Галена в очень красивом переплете из алого сафьяна с золотыми арабесками, необыкновенно приятного на ощупь. В наличии имелось лишь четыре тома, трех других недоставало. Я взял в руки один из томиков. На фронтисписе, внизу имелась небольшая надпись: Ioannis Tiracordae. Вскоре я убедился, что точно такая же надпись стояла и на всех других книгах по медицине.

– Я знаю! Знаю, где мы! – обрадованно прошептал я.

И только собрался поведать о своем открытии Атто, как на втором этаже открылась дверь и чей-то немолодой голос позвал:

Аббат не мог не заметить моего дурного расположения духа, оттого, видимо, и не пытался заговаривать ни о чем, пока мы спускались и шли уже привычным путем. Да он и сам был в скверном настроении, правда, уже не в таком отчаянии, как тогда, когда изливал его в пении. Казалось, его гнетет нечто, в чем он не может признаться и оттого хранит молчание. Угонио и Джакконио несколько скрасили наш путь.

Как мы и договаривались, они дожидались нас под площадью Навона.

– Этой ночью нам предстоит разобраться в устройстве подземного Рима, – объявил Мелани и достал из кармана лист бумаги, на котором было начертано несколько линий.

– Вот чего я безнадежно добивался от наших двух молодцев. Что ж, придется разбираться самим.

Атто в общих чертах изобразил то, что нам было известно. В первую ночь мы покинули «Оруженосец» и добрались до Тибра по галерее, указанной на плане буквой А. В своде этой галереи мы впоследствии обнаружили люк, через который проникли в другую галерею, ведущую к развалинам стадиона Домициана, расположенным под площадью Навона. Эта галерея была обозначена буквой В. Через узкий проход от площади Навона можно было попасть в галерею С, а из нее в галерею Е, изображенную в виде кривой линии, – по ней мы преследовали Стилоне Приазо и оказались в подземных залах с расписанными фресками стенами под дворцом Канцелярии. Мы тогда еще добрались до Арко дельи Ачетари. И наконец, небольшое ответвление влево D, берущее начало от галереи С.

– Что нам известно? Где берут начало три галереи В, С и D. Но мы не знаем, где они кончаются. Было бы разумно исследовать их прежде, нежели пуститься по неизведанным. К примеру, вот это продолжение галереи А, оно тянется от люка к Тибру, но это все, что мы знаем. Галерея В от площади Навона берет куда-то вперед и вверх. Галерея D ответвляется влево. С нее и начнем.

С большими предосторожностями добрались мы до того места, где в предыдущую ночь нам с Угонио выпало переждать во время погони за Стилоне Приазо. Здесь Атто велел нам остановиться, чтобы иметь возможность сообразиться с планом.

– Гр-бр-мр-фр! – рек Джакконио, взывая к нашему вниманию.

В нескольких шагах от нас что-то валялось. Запретив нам двигаться, аббат пошел взглянуть, а затем уж позвал и нас. Это был глиняный сосуд, из которого вылилась кровь. На земле имелись теперь уже высохшие потеки и капли.

– Чудо, говоришь… – задыхаясь и чуть дыша, вымолвил Мелани.

Пришлось пустить в ход всю силу убеждения, чтобы отвратить наших неутомимых следопытов от намерения счесть найденный предмет священной реликвией. Джакконио совсем потерял разум и принялся бегать вокруг обычного горшка, истошно вопя. Угонио попытался унять его своими методами, но Атто не допустил этого, не поскупившись на тычки и подзатыльники. В конце концов приятели угомонились, и мы смогли собраться с мыслями. Разумеется, и речи не могло идти о том, чтоб принять кровь под ногами за священную лимфу какого-нибудь мученика, принявшего смерть на заре христианства: галерея D, в коей она растеклась, не имела ни малейшего отношения к катакомбам либо крипте; кроме того, растекшаяся по земле бурая жидкость высохла и принадлежала по всей видимости кому-то из ныне здравствующих либо недавно преставившихся. Только с помощью подобных доводов аббату и удалось поумерить пыл ревнителей старины. Атто завернул находку в тряпицу и сунул в карман, затерев ногой пятна крови на земле. Решено было продолжать исследование галереи – как знать, не ждала ли нас далее разгадка.

Мелани шел молча, но догадаться, о чем его мысли, труда не составляло: нам снова подвернулось нечто нечаянное-негаданное, снова требовалось во что бы то ни стало разгадать, что бы это значило, и снова речь шла о крови.

Как и накануне ночью, галерея стала отклоняться влево.

– Странно, я этого не ожидал, – задумчиво протянул аббат. А некоторое время спустя тропинка полого поползла вверх.

Вскоре нашим глазам предстала винтовая лестница с искусно вырубленными в туфе ступенями. Угонио с Джакконио были явно не в восторге от того, что предстояло карабкаться. Их настроение вообще окончательно испортилось: мало того что они так и не увидели больше своей страницы из библии, так теперь еще лишились и ценной реликвии.

– Ладно, ждите нас здесь, – нехотя согласился Атто.

Мы с Атто стали подниматься по лестнице, я спросил у него, отчего его так удивило, что галерея D отклоняется влево.

– Что ж тут мудреного? Если ты хорошенько вглядишься в мой план, то заметишь, что мы возвращаемся к тому месту, с которого начали, то есть к нашему постоялому двору.

Мы медленно одолевали ступень за ступенью, и вскоре послышался глухой удар, а вслед за ним раздались жалобы Мелани. Оказывается, он ударился головой о крышку люка. Она подалась, стоило нам посильнее надавить на нее.

Подъем закончился, и мы очутились в каком-то закрытом пространстве, где царил едкий запах мочи и испражнений животных. Это был каретный сарай.

На скорую руку обследовав его, мы обнаружили небольшую коляску о двух колесах с крытым кожаным верхом. Над ней был устроен навес из клеенки, утвержденный на металлических столбиках с вычурною обточкою и шишечками. Изнутри коляску украшал розовый свод, на сиденьях лежали подушки. Была там еще и карета попроще и попросторнее, на четырех колесах, с верхом из телячьей кожи. Тут же стояли и две старые неухоженные клячи, которые испуганно шарахнулись от нас.

Я приподнял фонарь, чтобы получше разглядеть коляску изнутри, и на спинке заднего сиденья увидел тяжелое распятие. К деревянному кресту было подвешено что-то вроде небольшой клетки со стеклянной колбой внутри, наполненной чем-то бурым.

– Вот это уж точно реликвия, – произнес присоединившийся ко мне со своим фонарем Атто. – Однако не будем терять время.

Вокруг карет было разбросано немало ведер, предназначавшихся для мытья карет, гребней для расчесывания лошадиных грив, скребниц и разнокалиберных щеток.

Мы, не задерживаясь, устремились к двери, ведущей, судя по всему, в дом. Я попытался открыть ее, но не тут-то было.

Я разочарованно обернулся к Мелани. Он явно колебался. Взломать дверь мы не могли, это грозило нам двойным наказанием: за попытку ограбления и бегство из-под карантина.

Только я подумал, что нам и так уже сказочно повезло тем, что мы никого не встретили в сарае, как вдруг увидал чудовищную руку с длинными когтями, легшую на плечо Атто. Чудом сдержал я крик ужаса, а Атто весь напрягся, готовясь дать отпор. Я кинулся было схватить какой-нибудь предмет – палку либо ведро, чтобы было чем защищаться, – но поздно: неизвестный оказался между нами.

Это был Угонио. Я увидел, как побледнел и чуть не лишился чувств Атто. Чтобы оправиться от потрясения, ему пришлось присесть.

– Дуралей. Чуть не укокошил меня на месте. Я же велел дожидаться нас внизу.

– Джакконио унюхал представителя. Подумывает, не тот ли это умник.

– Хорошо, мы спускаемся… что у тебя в руке?

Угонио вытянул обе руки и с удивленным видом, словно и понятия не имел, о чем идет речь, стал разглядывать их. При этом в правой руке у него был зажат крест с подвешенной к нему реликвией, который минуту назад находился внутри коляски.

– Немедленно верни на место, пакостник, – угрожающе проговорил Мелани. – Никто не должен знать, что здесь кто-то был.

– Отправляйся к Джакконио и передай ему, что мы скоро. Здесь нам, видно, делать нечего, – вставил словцо и я, кивнув на дверь.

Неохотно вернув распятие на место, Угонио подошел к двери и склонился над замочной скважиной.

– Что попусту терять время, дубина стоеросовая! – накинулся на него Атто. – Не видишь разве, она закрыта и даже свет с той стороны не пробивается?

– А что, если гипотетически дверца может быть отворена? Как вы на это посмотрите: как на benefice или malefice – пользу али вред? – ничуть не смутившись невежливым обхождением, ответил Угонио, словно по волшебству извлекая из своей хламиды огромное железное кольцо с несколькими десятками, если не больше ключей различных конфигураций и размеров.

Мы с Атто оторопело взирали на него. С быстротой, скорее напоминающей движение какого-нибудь животного, он принялся перебирать позвякивающее кольцо. Несколько мгновений спустя его когти остановились на старом заржавленном ключе.

– Сию минуту Угонио отопрет дверь, а поскольку лекарь он хоть куда… Тщательно исполняя свои обязанности, христианин умножает радость, – поворачивая ключ в замочной скважине, поучал он нас.

Что-то щелкнуло, дверь открылась.

Позже потрошители колумбариев и погостов объяснят нам, откуда в их руках оказалось столько всевозможных ключей. Иметь доступ к римским подземным ходам во всем их объеме означало преодолевать пропасть всяких дверей, закрытых на ключ и заложенных на засовы. Это были двери подвалов, погребов, амбаров. Для беспрепятственного проникновения повсюду (как подчеркнул Угонио, «во имя скрупулезности, не терпящей ни единого лишнего скрупула») они взялись за методический подкуп десятков слуг по всему городу, зная, что с домовладельцами вести речь о предоставлении дубликатов ключей бесполезно. Взамен они поставляли тем часть своих драгоценных находок, разумеется, не из числа самых что ни на есть подлинных. Правда, порой приходилось идти и на довольно ощутимые жертвы. Так, часть ключицы святого Петра была выменяна на ключ от ворот сада, ведущего к катакомбам Аппиевой дороги. Трудно было понять, как столь сложный обмен свершался при полном косноязычии одного и словесном поносе другого. Однако результат был налицо: они обладали ключами от подвальных и служебных помещений большинства римских домов и накопили их столько, что им не составляло труда отпереть и все прочие двери города.

* * *

Мы оказались в жилом доме, это было ясно по доносившимся с верхних этажей голосам и звукам, слегка приглушенным расстоянием. Прежде чем затушить свет фонарей, мы огляделись по сторонам. Это была просторная кухня, полная посуды, котлов, корыт, чугунков, ухватов, лоханей, медных кастрюль, мельниц и ступок. И, как я тут же подметил опытным глазом, вся эта домашняя утварь, развешанная по стенам либо хранящаяся в небольшом посудном шкафу и в сундуке белого дерева, была отменного качества, не в пример той, которой пользовались в «Оруженосце». Мы миновали кухню, стараясь ни за что не задеть – ни за форму для выпечки кондитерских изделий ни за длинный сковородник.Ступив на порог следующего помещения, нам пришлось вновь засветить фонарь, чтобы оглядеться. Я прикрыл пламя рукой.

Прямо перед нами возвышалось ложе под балдахином, покрытое атласным одеялом в желтую и красную полоску. С обеих сторон от него стояло по ночному столику из дерева; в углу – стул об одном подлокотнике с потертым кожаным сиденьем. Судя по состоянию меблировки и затхлому воздуху, в этой комнате никто не жил.

Мы знаком велели Угонио вернуться и дождаться нас внизу – в случае, если бы пришлось быстро уходить, двоим это было бы сделать проще, чем троим.

Эта комната была проходная, мы вышли в противоположную дверь, предварительно погасив свет и убедившись, что голоса по-прежнему доносятся издалека. Далее сени. Несмотря на царивший в них мрак, мы догадались, что дверь с улицы находится слева от нас. А перед нами был небольшой коридорчик, заканчивающийся винтообразной лестницей в стене, слабо освещенной падавшим сверху светом, что позволило нам сориентироваться.

Передвигались мы с чрезвычайной осторожностью. Голоса и звуки, которые мы слышали вначале, теперь почти стихли. Хотя мне до сих пор непонятно, как у нас хватило духу на такой безрассудный и отчаянный шаг, но тем не менее факт остается фактом: первым на лестницу ступил Атто, за ним я.

На полпути между первым и вторым этажами располагалась небольшая гостиная, освещенная канделябром и богато обставленная. Мы ненадолго задержались перед ней. Никогда еще не приходилось мне видеть подобной роскоши: тот, кому принадлежал дом, был, без сомнений, человеком состоятельным. Аббат направился к ажурному столику из орехового дерева, покрытому зеленым сукном. Подняв глаза, он обнаружил развешанные по стенам полотна: Благовещение, Пьета, святой Франциск в окружении ангелов в ореховой золоченой раме, святой Иоанн Креститель – небольшое полотно, написанное на бумаге и вставленное в раму из черепахового панциря, и наконец, гипсовый барельеф восьмиугольной формы, изображающий Марию-Магдалину. Пока аббат разглядывал все это, я заметил умывальник на искусно отделанном треножнике из грушевого дерева, а над ним распятие из меди и золота с крестом из черного дерева, а также столик из светлого дерева с двумя хорошенькими ящичками и два стула.

Поднявшись еще на несколько ступеней, мы оказались на втором этаже. Он показался нам пустынным и мрачным. Атто молча указал мне на висевший чуть выше по лестнице светильник с четырьмя большими свечами, там располагался этаж, предназначенный для хозяев дома.

Мы постояли, прислушиваясь. Сверху не доносилось более ни единого звука. Мы двинулись дальше. Как вдруг раздался усиленный эхом стук, заставивший нас вздрогнуть. Это открылась и закрылась входная дверь, вслед за чем послышались мужские голоса. Разобрать, о чем говорилось, было невозможно. Кто-то ходил в сенях. Мы с Атто обеспокоенно переглянулись и мигом преодолели остававшиеся до следующей лестничной площадки четыре или пять ступеней. Миновав светильник с зажженными свечами, мы очутились в комнатенке, зажатой между этажами, где и вознамерились переждать. Фортуна была к нам благосклонна: сперва закрылась одна дверь, затем другая, шум голосов затих, голоса смолкли.

Мы с Атто облегченно вздохнули. Комнатка освещалась канделябром. Слегка оправившись от страха и отдышавшись, мы огляделись по сторонам. Все стены были сплошь заставлены книжными шкафами, в которых в большом порядке стояли тома. Мелани взял наугад один из них.

Это было «Житие благочестивой Маргариты Кортонской» неизвестного автора. Атто тут же захлопнул том и поставил его на место. После чего стал поочередно вынимать другие книги: первый том восьмитомного издания «Theatrum Vitae Humanae», «Жизнь Святого Филиппа Нерийского», «Fundamentum Doctrinae motus gravium Vitali Iordani», «Tractatus de Ordine Iudiciorum», очень изящное издание «Institutiones ас meditationes in Graecam linguam» и, наконец, французскую грамматику и книгу под названием «Искусство достойно умирать».

Полистав это издание, имевшее темой столь необычный предмет нравственного порядка, аббат с раздражением тряхнул головой.

– Что вы ищете? – как можно тише спросил я.

– Неужели непонятно: имя хозяина дома. Нынче все подписывают на книгах свои имена, в особенности на ценных изданиях.

Я бросился помогать Атто, и через мои руки прошли таким образом «De arte Gymnastica» Джероламо Меркуриале, «Vocabularium Ecclesiasticum» и «Pharetra divini Amoris», а Атто тем временем, вздыхая, раскрывал одно за другим «Сочинения» Платона, «Театр человека» Гаспара да Вилла-Лобоса, а затем, не без удивления, и «Бахус в Тоскане» своего дорогого Франческо Реди.

– Не понимаю, – недовольно зашептал он. – Чего здесь только нет: история, философия, теология, древние и современные языки, требники, всякая любопытная всячина и даже несколько книг по астрологии. Вот взгляни: «Арканы звезд» некоего Антонио Карневале, «Ephemerides Andreae Argoli». Но нигде не надписано имя хозяина.

И вот в ту минуту, когда я собрался предложить Атто поскорее покинуть этот дом, учитывая, что до сих пор нам все сходило с рук и нас не обнаружили, я как раз и наткнулся на первую книгу по медицине.

На одной из полок стояли: том Валлезиуса, «Medicina Septentrionalis» и «Anatomia pratica» Бонетуса, «Римский сборник противоядий», «Liber observationum medicarum Ioannes Chenchi», «De Mali Ipocondriaci» Паоло Таккьи, «Commentarium Ioannis Casimiri in Hippocratis Aphorismos», «Enciclopedia Chirurgica Rationalis» Джованни Долео, а также другие труды по медицине, хирургии и анатомии. Меня особенно поразило семитомное издание трудов Галена в очень красивом переплете из алого сафьяна с золотыми арабесками, необыкновенно приятного на ощупь. В наличии имелось лишь четыре тома, трех других недоставало. Я взял в руки один из томиков. На фронтисписе, внизу имелась небольшая надпись: Ioannis Tiracordae. Вскоре я убедился, что точно такая же надпись стояла и на всех других книгах по медицине.

– Я знаю! Знаю, где мы! – обрадованно прошептал я.

И только собрался поведать о своем открытии Атто, как на втором этаже открылась дверь и чей-то немолодой голос позвал: