Страница:

Именно в городах создавались монументальные произведения искусства. Здесь сооружались здания и возводились статуи, все это украшалось резьбой и росписью. Особые усилия прикладывались для возведения храмов, которые представляли собой дань уважения богам. В создании храмов были заинтересованы все, или практически все, города. Обычно храмы воплощали собой наивысшие достижения человечества. В то же время не менее роскошными были личные дома и дворцы правителей и преуспевающих горожан. И наконец, именно в городах, среди всей этой роскоши, которая строилась на каждодневном труде крестьян, создавалась художественная литература, религиозные тексты, мифы и легенды. Данная литература в итоге помогла человечеству сохранить чувство собственной значимости во вселенной. Хотя стоит учесть, что подобная монументальная литература, так же как и архитектура, нередко посвящалась определенным правителям. Порой, действительно, было сложно различить, где власть правителя, а где природные силы.

Создание всех этих произведений искусства зависело от покровительства и одобрения маленькой привилегированной группы горожан. Но если богатство, сосредоточенное в их руках, распределялось неправильно, то стандарты качества, так же как в ситуации с ремеслами, неизменно падали. В свою очередь, богатство этой группы людей зависело от покорности и исполнительности населения, особенно крестьян.

Многие поражаются той пропасти, которая лежит между величественным государством и участью крестьян и других представителей низких сословий. При этом большинство сходятся во мнении, что грубость и непросвещенность прививается низшим сословиям с детства, к тому же простой крестьянин довольствуется лишь тем, что ему необходимо для жизни. Однако уже довольно давно появились некоторые сомнения относительно данного вопроса. Ведь одним из достижений цивилизации является акт правовой справедливости. Славу великого правителя составляют не только величественные дворцы или хроники его удивительных деяний, но и репутация создателя справедливых законов. Поскольку цивилизованные искусства культивировали понятие личной совести, то ценность справедливого правосудия выросла как никогда ранее.

Изначально центром высокой культуры являлся храм. В Древнем Шумере, где городская жизнь зародилась еще в IV тыс. до н. э., храмы контролировали работы по борьбе с наводнениями и с засухами месопотамской равнины. К тому же образованные священники, в свою очередь, находили способы, как благоразумно избавиться от излишка. Они снаряжали торговцев в походы за экзотическими товарами, необходимыми для освоения долины, поскольку Месопотамская равнина была плодородна, но не богата минералами и камнем. Когда между конкурирующими городами возникали споры относительно, скажем, контроля над торговлей, храмы собирали войска. Однако, когда военное дело стало более развитым, каждый город старался превзойти остальных, а вопрос армии перешел в ведение людей, не связанных с религией: царей и их наместников. Так, наряду с храмом появился второй центр высокой культуры – двор. Он также существовал за счет сельскохозяйственной продукции. Доход двора составляли налоги, взимаемые в основном с земель. Затем торговцы тоже постепенно обрели независимость, вели дела по собственному усмотрению и получали определенную прибыль. Они также получали прибыль с земель, хотя более скромную и не так открыто, как храмы или царский двор. Со временем успешные купцы тоже начали покровительствовать искусству. Таким образом, торговая сфера стала третьим центром высокой культуры.

Все три корпуса высокой культуры зависели непосредственно от состояния сельского хозяйства. Храмы и царский двор были аграрными, и их мощь и богатство в основном зависели от постановлений, касающихся сельскохозяйственной продукции. Рынок не настолько прямо зависел от сельского хозяйства, как храм или двор. Торговцы, доставляющие свои товары из других областей, не беспокоились о погодных условиях, однако они подвергались другим опасностям. Но все же (при достаточных запасах и сбережениях) купцы сбывали товар как в голодные, так и в плодородные годы. Но в конечном счете торговцы тоже зависели от состояния сельского хозяйства, ведь их прибыль во многом основывалась на излишке крестьян. Так, например, даже в Сирии торговые города-государства, образовавшиеся за счет морской и сухопутной торговли, как морально, так и материально зависели от аграрных сообществ и существовали преимущественно благодаря крестьянам. Более того, даже жизнь скотоводов, включая кочевые племена, напрямую была связана с сельским хозяйством, которое обеспечивало их пищей и различными продуктами. Следовательно, скотоводы тоже были включены в данный социальный комплекс. Следовательно, социальный порядок в городах, возникших в агрокультурных регионах (и зависимых землях), можно назвать аграрным, или (если быть более точным) аграрным городским обществом. (Я говорю «городское», а не «урбанистическое» общество, поскольку в него входили не только горожане, но и крестьяне. Хотя урбанистическая жизнь оказывала определенное влияние на сельских жителей.)

Мы будем использовать выражение «аграрное» общество или культура не только относительно агарного сектора и организаций, созданных на его основе, но и по отношению ко всему культурному комплексу, где характерные аграрные отношения играют ключевую роль. Подобные отношения существовали в обществе, начиная с возникновения городского образа жизни и заканчивая периодом техникализации XVII–XVIII веков. В данной работе под термином «аграрный» подразумевается не только само аграрное сообщество, но и все формы, каким-либо образом связанные с ним, например торговые города или скотоводческие племена. Ключевым моментом является то, что общество достигло определенного уровня комплексности с доминированием урбанизации. В этом смысле общество «урбанизировалось». Однако само по себе господство урбанизации прямо или косвенно зависело от непосредственно аграрных ресурсов. Эта зависимость развилась на уровне мануальной власти, то есть основой является не понятие, что каждый должен есть (поскольку продукция сельскохозяйственная), а тот факт, что процветание господствующих классов зависит от их связи с землей.

Культура аграрного городского общества существенно отличается как от предшествовавшей дописьменной, так и от будущей современной техникализированной культуры. В отличие от дописьменного общества и даже от аграрного общества до возникновения городов, аграрное городское общество известно высоким уровнем социальной и культурной комплексности, которая возникла не только благодаря росту городов (или, порой, определенных организованных поселений), но и за счет письменности (или эквивалентов записям) и всего, что подразумевает определенную специализацию и широкомасштабное самоопределение разных групп. Немаловажную роль сыграло живое развитие и приумножение кумулятивных культурных традиций. Хотя смена сезонов и погодных условий накладывала некоторые ограничения на ресурсы. Более того, любые экономические или культурные введения, отклоняющиеся от естественного симбиоза города и деревни, считались сомнительными и чаще всего исчезали. Совершенно иная ситуация складывается в Новое время, в нашу Техническую эпоху, когда агрокультура стала одной из отраслей «индустрии», а не важнейшим фактором обогащения (по крайней мере, на общем экономическом уровне).

Нам необходимо разобраться во всем разнообразии, которое подразумевает понятие «аграрное» общество. Оно касается как комплексности, так и форм развития различных областей. Основополагающие преобразования повсеместно начались с наступлением так называемого осевого времени (800–200 до н. э.). Именно в это время письменность перестала быть сакральной тайной священников и широко распространилась среди горожан. Соответственно, характер и путь развития письменной традиции существенно изменился. В то же время изменились общие географические понятия в истории, полушарие теперь делилось на обширные культурные регионы.

И все же благодаря общей аграрной основе до-осевое и постосевое сообщество обладало одинаковыми возможностями для исторических действий и наложения соответствующих ограничений. За счет увеличения различных ремесленных специализаций и культивируемых растений выросла продуктивность, в итоге излишек доставался городам. Однако уровень продуктивности все еще зависел от естественных возможностей рабочих животных и других элементов труда. Социальная организация позволила разнообразить индивидуальные роли по сравнению с дописьменным обществом. Но преодолеть уровень жесткой социальной стратификации пока не удалось, в результате большая часть населения не принимала участия в политической и высококультурной жизни. В частности, городская жизнь подразумевала ускоренный темп исторических изменений, тех действий и событий, от которых зависит повседневная жизнь. В результате человек получил возможность осознать эти изменения, а также свою роль в формировании условий для будущих поколений. Среди прочего появилось понятие социального самосознания. Но все же на аграрном уровне ключевые изменения и новшества носили случайный характер, в отличие от Нового времени, когда инновации стали институализированными. Историческое и нравственное сознание перешло с местного уровня на обширный географический масштаб. Однако к этому времени еще не удалось избавиться от ощущения непререкаемости законов прошлого и достичь межкультурной международной перспективы[35].

Космополитические и меркантилистские тенденции в раннем аграрном обществе

Расцвет эпохи осевого времени и объединение культурных регионов

Создание всех этих произведений искусства зависело от покровительства и одобрения маленькой привилегированной группы горожан. Но если богатство, сосредоточенное в их руках, распределялось неправильно, то стандарты качества, так же как в ситуации с ремеслами, неизменно падали. В свою очередь, богатство этой группы людей зависело от покорности и исполнительности населения, особенно крестьян.

Многие поражаются той пропасти, которая лежит между величественным государством и участью крестьян и других представителей низких сословий. При этом большинство сходятся во мнении, что грубость и непросвещенность прививается низшим сословиям с детства, к тому же простой крестьянин довольствуется лишь тем, что ему необходимо для жизни. Однако уже довольно давно появились некоторые сомнения относительно данного вопроса. Ведь одним из достижений цивилизации является акт правовой справедливости. Славу великого правителя составляют не только величественные дворцы или хроники его удивительных деяний, но и репутация создателя справедливых законов. Поскольку цивилизованные искусства культивировали понятие личной совести, то ценность справедливого правосудия выросла как никогда ранее.

Изначально центром высокой культуры являлся храм. В Древнем Шумере, где городская жизнь зародилась еще в IV тыс. до н. э., храмы контролировали работы по борьбе с наводнениями и с засухами месопотамской равнины. К тому же образованные священники, в свою очередь, находили способы, как благоразумно избавиться от излишка. Они снаряжали торговцев в походы за экзотическими товарами, необходимыми для освоения долины, поскольку Месопотамская равнина была плодородна, но не богата минералами и камнем. Когда между конкурирующими городами возникали споры относительно, скажем, контроля над торговлей, храмы собирали войска. Однако, когда военное дело стало более развитым, каждый город старался превзойти остальных, а вопрос армии перешел в ведение людей, не связанных с религией: царей и их наместников. Так, наряду с храмом появился второй центр высокой культуры – двор. Он также существовал за счет сельскохозяйственной продукции. Доход двора составляли налоги, взимаемые в основном с земель. Затем торговцы тоже постепенно обрели независимость, вели дела по собственному усмотрению и получали определенную прибыль. Они также получали прибыль с земель, хотя более скромную и не так открыто, как храмы или царский двор. Со временем успешные купцы тоже начали покровительствовать искусству. Таким образом, торговая сфера стала третьим центром высокой культуры.

Все три корпуса высокой культуры зависели непосредственно от состояния сельского хозяйства. Храмы и царский двор были аграрными, и их мощь и богатство в основном зависели от постановлений, касающихся сельскохозяйственной продукции. Рынок не настолько прямо зависел от сельского хозяйства, как храм или двор. Торговцы, доставляющие свои товары из других областей, не беспокоились о погодных условиях, однако они подвергались другим опасностям. Но все же (при достаточных запасах и сбережениях) купцы сбывали товар как в голодные, так и в плодородные годы. Но в конечном счете торговцы тоже зависели от состояния сельского хозяйства, ведь их прибыль во многом основывалась на излишке крестьян. Так, например, даже в Сирии торговые города-государства, образовавшиеся за счет морской и сухопутной торговли, как морально, так и материально зависели от аграрных сообществ и существовали преимущественно благодаря крестьянам. Более того, даже жизнь скотоводов, включая кочевые племена, напрямую была связана с сельским хозяйством, которое обеспечивало их пищей и различными продуктами. Следовательно, скотоводы тоже были включены в данный социальный комплекс. Следовательно, социальный порядок в городах, возникших в агрокультурных регионах (и зависимых землях), можно назвать аграрным, или (если быть более точным) аграрным городским обществом. (Я говорю «городское», а не «урбанистическое» общество, поскольку в него входили не только горожане, но и крестьяне. Хотя урбанистическая жизнь оказывала определенное влияние на сельских жителей.)

Мы будем использовать выражение «аграрное» общество или культура не только относительно агарного сектора и организаций, созданных на его основе, но и по отношению ко всему культурному комплексу, где характерные аграрные отношения играют ключевую роль. Подобные отношения существовали в обществе, начиная с возникновения городского образа жизни и заканчивая периодом техникализации XVII–XVIII веков. В данной работе под термином «аграрный» подразумевается не только само аграрное сообщество, но и все формы, каким-либо образом связанные с ним, например торговые города или скотоводческие племена. Ключевым моментом является то, что общество достигло определенного уровня комплексности с доминированием урбанизации. В этом смысле общество «урбанизировалось». Однако само по себе господство урбанизации прямо или косвенно зависело от непосредственно аграрных ресурсов. Эта зависимость развилась на уровне мануальной власти, то есть основой является не понятие, что каждый должен есть (поскольку продукция сельскохозяйственная), а тот факт, что процветание господствующих классов зависит от их связи с землей.

Культура аграрного городского общества существенно отличается как от предшествовавшей дописьменной, так и от будущей современной техникализированной культуры. В отличие от дописьменного общества и даже от аграрного общества до возникновения городов, аграрное городское общество известно высоким уровнем социальной и культурной комплексности, которая возникла не только благодаря росту городов (или, порой, определенных организованных поселений), но и за счет письменности (или эквивалентов записям) и всего, что подразумевает определенную специализацию и широкомасштабное самоопределение разных групп. Немаловажную роль сыграло живое развитие и приумножение кумулятивных культурных традиций. Хотя смена сезонов и погодных условий накладывала некоторые ограничения на ресурсы. Более того, любые экономические или культурные введения, отклоняющиеся от естественного симбиоза города и деревни, считались сомнительными и чаще всего исчезали. Совершенно иная ситуация складывается в Новое время, в нашу Техническую эпоху, когда агрокультура стала одной из отраслей «индустрии», а не важнейшим фактором обогащения (по крайней мере, на общем экономическом уровне).

Нам необходимо разобраться во всем разнообразии, которое подразумевает понятие «аграрное» общество. Оно касается как комплексности, так и форм развития различных областей. Основополагающие преобразования повсеместно начались с наступлением так называемого осевого времени (800–200 до н. э.). Именно в это время письменность перестала быть сакральной тайной священников и широко распространилась среди горожан. Соответственно, характер и путь развития письменной традиции существенно изменился. В то же время изменились общие географические понятия в истории, полушарие теперь делилось на обширные культурные регионы.

И все же благодаря общей аграрной основе до-осевое и постосевое сообщество обладало одинаковыми возможностями для исторических действий и наложения соответствующих ограничений. За счет увеличения различных ремесленных специализаций и культивируемых растений выросла продуктивность, в итоге излишек доставался городам. Однако уровень продуктивности все еще зависел от естественных возможностей рабочих животных и других элементов труда. Социальная организация позволила разнообразить индивидуальные роли по сравнению с дописьменным обществом. Но преодолеть уровень жесткой социальной стратификации пока не удалось, в результате большая часть населения не принимала участия в политической и высококультурной жизни. В частности, городская жизнь подразумевала ускоренный темп исторических изменений, тех действий и событий, от которых зависит повседневная жизнь. В результате человек получил возможность осознать эти изменения, а также свою роль в формировании условий для будущих поколений. Среди прочего появилось понятие социального самосознания. Но все же на аграрном уровне ключевые изменения и новшества носили случайный характер, в отличие от Нового времени, когда инновации стали институализированными. Историческое и нравственное сознание перешло с местного уровня на обширный географический масштаб. Однако к этому времени еще не удалось избавиться от ощущения непререкаемости законов прошлого и достичь межкультурной международной перспективы[35].

Космополитические и меркантилистские тенденции в раннем аграрном обществе

Несмотря на то что на аграрном уровне культурные ресурсы были ограниченны, изменения носили постоянный и далеко идущий характер. Уже с самого начала на всей Афро-Евразийской территории данные преобразования были взаимосвязаны друг с другом. Местные сообщества все быстрее утрачивали свою независимость в культурном развитии.

В основной части Восточного полушария историческое развитие аграрного городского сообщества имело определенные черты. Отметим, что под данным регионом мы подразумеваем землю, названную греками «Ойкуменой», то есть «обитаемой четвертью» света. Греки ограничивали Ойкумену как географически точную территорию, с Атлантическим и Тихим океаном с одной стороны, и экватором и необитаемым крайним севером – с другой. Однако если мы с определенными поправками будем определять данную территорию так же, как греки, то мы должны будем признать ее исторически развивающимся комплексом. Когда по всему Афро-Евразийскому региону распространилось сельское хозяйство и животноводство, все народы оказались вовлечены во взаимосвязанный исторический комплекс и связаны общей торговой сетью. Практически все попали под прямое или косвенное влияние исторических процессов, которые происходили в городских регионах на месте старых агрикультурных территорий. Все народы, включая обитателей к югу от экватора, внесли свой вклад в формирование исторической Афро-Евразийской Ойкумены. Именно Ойкумена вплоть до начала Нового времени являлась центром исторической жизни. Однако в последующий период аграрное общество утратило свою значимость и было вытеснено современным техникализированным обществом конца XVIII века. Тот период, когда аграрное общество играло главенствующую историческую роль в Ойкумене, можно назвать «аграрной эпохой» (которая длилась со времен древних шумеров до XVII–XVIII веков). В то же время современная «Техническая эпоха», возникшая в XVIII веке, является полной противоположностью.

На историю народов всей этой обширной территории повлияла общая взаимосвязанность Ойкумены. В течение многих столетий различные области Ойкумены объединялись урбанистической властью. Создавались новые желанные предметы роскоши, торговцы находили все новые источники обогащения, а от армии требовалась все более усиленная защита. В производстве и в системе организации стала применяться новая техника. Эти перемены были наиболее ощутимы для народов Плодородного полумесяца и их соседей, находившихся в самом сердце Ойкумены.

Данные народы, поддержавшие развитие ислама, оказались очень сплоченными, они поддерживали связи во всех областях Ойкумены. Во-первых, эти народы представляют собой выдающийся образец развития космополитической высокой культуры. Сразу несколько народов переняли шумерское клинописное письмо (культивируемое священнослужителями), в результате шумерская письменная традиция стала самой влиятельной. На этой почве сформировалась единая многонациональная цивилизация, которую вполне можно назвать «клинописной». В то же время укрупнились политические союзы. Шумеры, аккадцы, хетты, жители Урарту и многие другие создали царства, города которых эффективно управлялись из центральной столицы. В результате стали возникать великие империи, в которых перемешались различные национальности, и порой трудно было понять, какая из них является доминирующей. Под жестким правлением хеттов, затем под влиянием обширной Ассирийской империи в интересах государства депортировались целые народы. То, что в локальных сообществах было доступно только элите, теперь обрело широкие перспективы. Люди начинали видеть, насколько ограниченны были местные методы ремесла, политические модели и даже нравственные образцы. Так зарождалась космополитичность будущей ирано-семитской культурной традиции.

Последствия подобного развития выразились в сдвиге в социальном равенстве. В VIII–VII веках до н. э. ассирийцы старались упрочить имперскую власть благодаря комбинации жестокого террора, кавалерийского искусства, моральной непоколебимости и эффективной административной системы. Данная административная система стала решающим фактором, возможно, потому, что она помогла повсеместно распространить единые стандарты высокой культуры. Несмотря на то что местные обычаи, например поклонение богам, были увековечены, они были вынуждены отступить перед новыми традициями, объединенными общим административным языком – арамейским. В отличие от ранних языков арамейский не опирался на священническую традицию клинописи. Более того, начиная с этого времени клинописная традиция начала отходить в прошлое. Однако арамейский, как и все главные языки клинописной традиции, принадлежал семитской группе. Изначально это был язык торговцев и городских жителей (в частности в районе Плодородного полумесяца). Чуть позже арамейский стал использоваться придворными (а иногда и храмовыми) писцами и затем вошел в употребление среди крестьян. Другие языки в течение последующих веков продолжили свое существование в виде местных диалектов (а также в качестве посредников в передаче научных и религиозных знаний). Но все же самые существенные области Плодородного полумесяца и прилегающие местности благодаря общему языку объединились в один народ, который разделял общие чаяния.

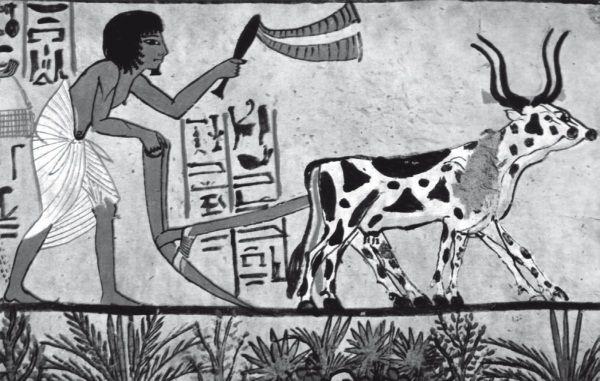

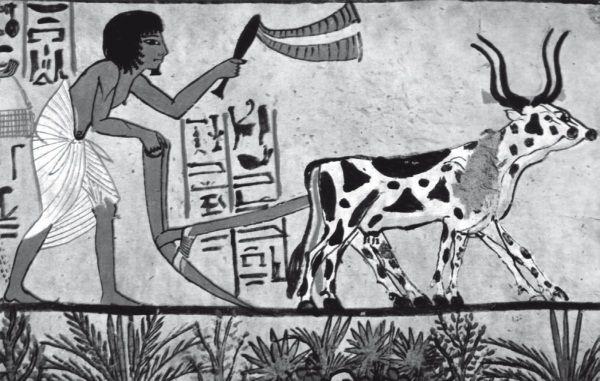

Крестьянин за работой. Древнеегипетская настенная роспись

Крестьянин за работой. Древнеегипетская настенная роспись

Власть торговцев и чиновников возрастала не только благодаря новому единому языку. Ведь даже клинописная литература того времени отражала возрастающее чувство личной индивидуальности. Эта тенденция отвечала, в первую очередь, интересам рынка и только затем – храмов и двора. Всеобщее настроение того времени можно заметить и в резком развитии в области астрологии. Движение звезд изучалось еще в древней Вавилонии, так как среди прочего по ним предсказывалась судьба царей. Чуть позже на клинописном вавилонском языке священников (монополизировавших данную сферу) развилась более систематичная «наука» – математическая астрономия. Но к концу осевого времени астрология служила не только для определения судьбы правителей и их царства. Простые смертные (преимущественно богачи) тоже получили возможность узнать о своем будущем, о своей судьбе в частности и о народе в целом.

В основной части Восточного полушария историческое развитие аграрного городского сообщества имело определенные черты. Отметим, что под данным регионом мы подразумеваем землю, названную греками «Ойкуменой», то есть «обитаемой четвертью» света. Греки ограничивали Ойкумену как географически точную территорию, с Атлантическим и Тихим океаном с одной стороны, и экватором и необитаемым крайним севером – с другой. Однако если мы с определенными поправками будем определять данную территорию так же, как греки, то мы должны будем признать ее исторически развивающимся комплексом. Когда по всему Афро-Евразийскому региону распространилось сельское хозяйство и животноводство, все народы оказались вовлечены во взаимосвязанный исторический комплекс и связаны общей торговой сетью. Практически все попали под прямое или косвенное влияние исторических процессов, которые происходили в городских регионах на месте старых агрикультурных территорий. Все народы, включая обитателей к югу от экватора, внесли свой вклад в формирование исторической Афро-Евразийской Ойкумены. Именно Ойкумена вплоть до начала Нового времени являлась центром исторической жизни. Однако в последующий период аграрное общество утратило свою значимость и было вытеснено современным техникализированным обществом конца XVIII века. Тот период, когда аграрное общество играло главенствующую историческую роль в Ойкумене, можно назвать «аграрной эпохой» (которая длилась со времен древних шумеров до XVII–XVIII веков). В то же время современная «Техническая эпоха», возникшая в XVIII веке, является полной противоположностью.

На историю народов всей этой обширной территории повлияла общая взаимосвязанность Ойкумены. В течение многих столетий различные области Ойкумены объединялись урбанистической властью. Создавались новые желанные предметы роскоши, торговцы находили все новые источники обогащения, а от армии требовалась все более усиленная защита. В производстве и в системе организации стала применяться новая техника. Эти перемены были наиболее ощутимы для народов Плодородного полумесяца и их соседей, находившихся в самом сердце Ойкумены.

Данные народы, поддержавшие развитие ислама, оказались очень сплоченными, они поддерживали связи во всех областях Ойкумены. Во-первых, эти народы представляют собой выдающийся образец развития космополитической высокой культуры. Сразу несколько народов переняли шумерское клинописное письмо (культивируемое священнослужителями), в результате шумерская письменная традиция стала самой влиятельной. На этой почве сформировалась единая многонациональная цивилизация, которую вполне можно назвать «клинописной». В то же время укрупнились политические союзы. Шумеры, аккадцы, хетты, жители Урарту и многие другие создали царства, города которых эффективно управлялись из центральной столицы. В результате стали возникать великие империи, в которых перемешались различные национальности, и порой трудно было понять, какая из них является доминирующей. Под жестким правлением хеттов, затем под влиянием обширной Ассирийской империи в интересах государства депортировались целые народы. То, что в локальных сообществах было доступно только элите, теперь обрело широкие перспективы. Люди начинали видеть, насколько ограниченны были местные методы ремесла, политические модели и даже нравственные образцы. Так зарождалась космополитичность будущей ирано-семитской культурной традиции.

Последствия подобного развития выразились в сдвиге в социальном равенстве. В VIII–VII веках до н. э. ассирийцы старались упрочить имперскую власть благодаря комбинации жестокого террора, кавалерийского искусства, моральной непоколебимости и эффективной административной системы. Данная административная система стала решающим фактором, возможно, потому, что она помогла повсеместно распространить единые стандарты высокой культуры. Несмотря на то что местные обычаи, например поклонение богам, были увековечены, они были вынуждены отступить перед новыми традициями, объединенными общим административным языком – арамейским. В отличие от ранних языков арамейский не опирался на священническую традицию клинописи. Более того, начиная с этого времени клинописная традиция начала отходить в прошлое. Однако арамейский, как и все главные языки клинописной традиции, принадлежал семитской группе. Изначально это был язык торговцев и городских жителей (в частности в районе Плодородного полумесяца). Чуть позже арамейский стал использоваться придворными (а иногда и храмовыми) писцами и затем вошел в употребление среди крестьян. Другие языки в течение последующих веков продолжили свое существование в виде местных диалектов (а также в качестве посредников в передаче научных и религиозных знаний). Но все же самые существенные области Плодородного полумесяца и прилегающие местности благодаря общему языку объединились в один народ, который разделял общие чаяния.

Власть торговцев и чиновников возрастала не только благодаря новому единому языку. Ведь даже клинописная литература того времени отражала возрастающее чувство личной индивидуальности. Эта тенденция отвечала, в первую очередь, интересам рынка и только затем – храмов и двора. Всеобщее настроение того времени можно заметить и в резком развитии в области астрологии. Движение звезд изучалось еще в древней Вавилонии, так как среди прочего по ним предсказывалась судьба царей. Чуть позже на клинописном вавилонском языке священников (монополизировавших данную сферу) развилась более систематичная «наука» – математическая астрономия. Но к концу осевого времени астрология служила не только для определения судьбы правителей и их царства. Простые смертные (преимущественно богачи) тоже получили возможность узнать о своем будущем, о своей судьбе в частности и о народе в целом.

Расцвет эпохи осевого времени и объединение культурных регионов

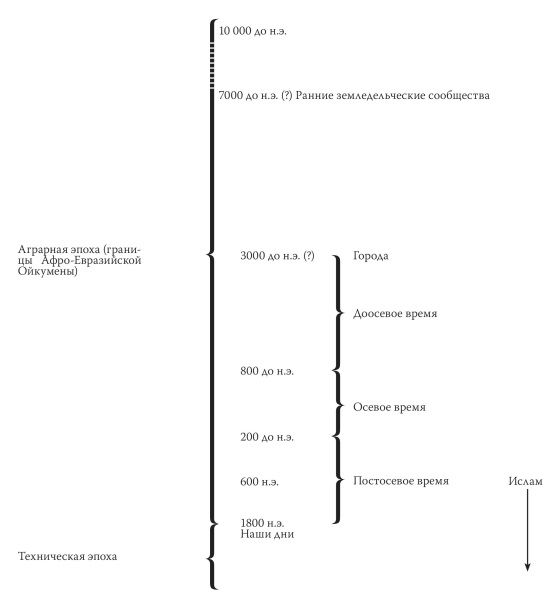

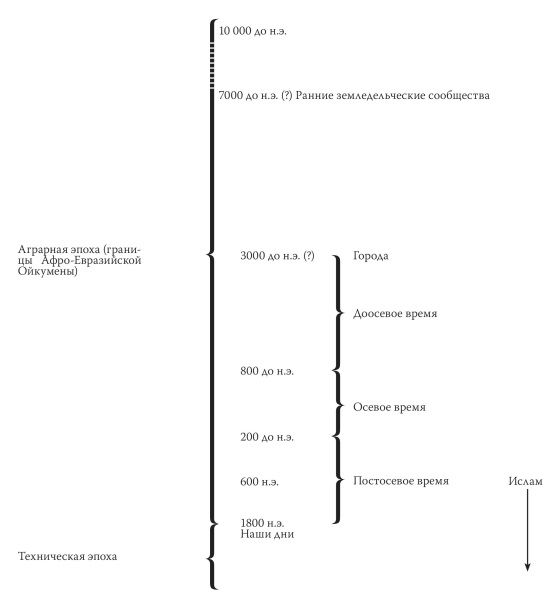

Новой тенденции следовали не только земли клинописной традиции, перешедшие на арамейский язык, но и другие регионы. С развитием торговли на территории Ойкумены широко распространились городские поселения. Рынок постепенно стал основным центром высокой культуры. Аналогично и в других сферах ученые начали уделять особое внимание судьбе индивида. По неизвестным причинам различные городские регионы Ойкумены и даже регионы, не вступавшие друг с другом в прямой контакт (например Китай и Индо-Средиземноморский регион), проходили параллельное развитие. Широко известно, что в середине первого тысячелетия до н. э. человечество переживало особый подъем, особенно в социальных, экономических и коммерческих вопросах. Например, чеканка монет как средства платежа к VII веку практически одновременно началась в Анатолии, в Северной Индии и в Китае. На равноудаленных территориях Ойкумены появились неподражаемые примеры интеллектуальной деятельности, что стало доказательством повсеместного развития высококультурной жизни. В целом в данном регионе наблюдались всплески творческих и различных культурных инноваций, которые положили начало новым традициям высокой культуры. Перед нами – беспрецедентный случай культурного расцвета. К данному периоду мы можем применить термин, предложенный философом Карлом Ясперсом, «осевое время», поскольку это определение обладает исторической значимостью[36]. Как показывает диаграмма появления ислама в мировой хронологии, рассматриваемый период приходится на середину аграрной эпохи. Однако данный период можно назвать «осевым» и по другой причине: он ознаменовал завершение географического и культурного деления городской территории Ойкумены.

Место ислама во всемирной исторической хронологии

Самым важным результатом этого расцвета стало формирование новых, сложных комплексов традиций высокой культуры. Некогда подобный комплекс представляла только клинописная традиция. Теперь основу составляли языки обывателей. Например, арамейский язык являлся важнейшим, но наименее развитым из них. Области, где появились новые письменные традиции, стали центральными. К таким областям можно отнести территории, где сформировалась основная часть новой высококультурной традиции, или, по крайней мере, где она получила широкое распространение. На протяжении всего оставшегося времени эти центральные области определяли развитие высокой культуры всей Ойкумены.

Самым важным результатом этого расцвета стало формирование новых, сложных комплексов традиций высокой культуры. Некогда подобный комплекс представляла только клинописная традиция. Теперь основу составляли языки обывателей. Например, арамейский язык являлся важнейшим, но наименее развитым из них. Области, где появились новые письменные традиции, стали центральными. К таким областям можно отнести территории, где сформировалась основная часть новой высококультурной традиции, или, по крайней мере, где она получила широкое распространение. На протяжении всего оставшегося времени эти центральные области определяли развитие высокой культуры всей Ойкумены.

За счет определенной схематизации история афро-евразийских городов представляет собой взаимосвязанное и параллельное развитие четырех важнейших комплексов традиций. Среди них можно выделить европейский комплекс, центральная область которого простирается от Анатолии до северного Средиземноморья, классическим языком здесь является греческий (и латынь). Вторым комплексом является регион от Нила до Амударьи, его центральная область приходится на земли Плодородного полумесяца и Иранского нагорья, языки этого региона сформировали семитскую и иранскую группы. Третий комплекс – индийские земли, сюда входят Индия и территории к югу от нее, основным языком является санскрит (и пали). И четвертый комплекс представлен Дальневосточным регионом, куда включают Китай и его соседей[37]. Поскольку эти регионы контактировали между собой, они оказывали взаимное влияние и следовали общему наследию, как в вопросах торговли и искусства, так и религии и науки.

Возможно, общий исторический контекст был более важным фактором, чем просто заимствования. Культура каждого из этих регионов постоянно распространялась за пределы своего первоначального центра. Так тысячелетие за тысячелетием эти регионы совместно развивались в различных направлениях как в сфере торговли, так и общей исторической цивилизации. Все были задействованы в развивающейся географической сети коммерческого и культурного обмена и старались приумножить различные методы работы. Время от времени, благодаря последовательным событиям, затрагивавшим большую часть или даже все регионы, проявлялся и исторический контекст. Одним из таких событий стало развитие мусульманской власти. По сути вся Афро-Евразийская Ойкумена стала своеобразной сценой, на которой разворачивались исторические действия, включая возвышение исламизированной цивилизации. Подобная арена действий возникла преимущественно благодаря взаимодействию и соперничеству крупных региональных культурных комплексов. И наиболее влиятельным в данном взаимодействии регионом стали центральные земли, унаследовавшие клинописные традиции.

В осевое время благодаря подъему и культивированию важнейших письменных традиций региональные культуры разделились. Так, литературное наследие Конфуция и Лао-цзы определяет сино-японскую традицию Дальнего Востока. Фалес в Анатолии, Пифагор в Италии, Сократ и Платон – все они составляют классическое наследие европейского региона как восточной, так и западной его части. Уже с раннего периода народы, обитавшие в глубине страны, лидийцы или этруски, находились под влиянием тех традиций, которые сформировались на основе важнейшего на побережье языка торговли – греческого. В индийском регионе в период Упанишад, Будды и Махавиры наблюдаются аналогичные черты.

Регион, унаследовавший клинописную традицию, представляет собой особый случай. Он находился в центре торговых путей Ойкумены, был наследником древнейших традиций высокой культуры и самый первый испытал на себе новые пути развития. В то же время в этом регионе никогда не культивировались самобытные черты. Наоборот, он впитывал в себя абсолютно разносторонние влияния. Несмотря на то что прошло довольно много времени, в качестве идеала письменной традиции в данном регионе считался арамейский язык. Благодаря ему в течение всего осевого времени сохранялось наследие клинописной традиции. Но при этом высокая традиция не развивалась на основе шедевров арамейского языка. В этом плане регион, где сформировалась исламизированная культура, характеризуется довольно негативно, так как он представляет собой небольшую группу земель, которые не подверглись влиянию санскритских или европейских традиций. Впоследствии европейские и индийские регионы отдалились от этих территорий. Хотя именно эти две культуры первое время являлись наиболее сильными и широко распространенными[38]. В этом смысле интересующий нас регион включал в осевое время лишь те земли между Средиземноморьем и Кушем, где греческое и санскритское влияние имело только локальный или временный характер. В то же время центральную территорию и центральный комплекс традиций можно охарактеризовать и положительно, если опираться на творческую основу осевого периода. Хотя творческий потенциал не всегда основывался на арамейском языке.

Место ислама во всемирной исторической хронологии

За счет определенной схематизации история афро-евразийских городов представляет собой взаимосвязанное и параллельное развитие четырех важнейших комплексов традиций. Среди них можно выделить европейский комплекс, центральная область которого простирается от Анатолии до северного Средиземноморья, классическим языком здесь является греческий (и латынь). Вторым комплексом является регион от Нила до Амударьи, его центральная область приходится на земли Плодородного полумесяца и Иранского нагорья, языки этого региона сформировали семитскую и иранскую группы. Третий комплекс – индийские земли, сюда входят Индия и территории к югу от нее, основным языком является санскрит (и пали). И четвертый комплекс представлен Дальневосточным регионом, куда включают Китай и его соседей[37]. Поскольку эти регионы контактировали между собой, они оказывали взаимное влияние и следовали общему наследию, как в вопросах торговли и искусства, так и религии и науки.

Возможно, общий исторический контекст был более важным фактором, чем просто заимствования. Культура каждого из этих регионов постоянно распространялась за пределы своего первоначального центра. Так тысячелетие за тысячелетием эти регионы совместно развивались в различных направлениях как в сфере торговли, так и общей исторической цивилизации. Все были задействованы в развивающейся географической сети коммерческого и культурного обмена и старались приумножить различные методы работы. Время от времени, благодаря последовательным событиям, затрагивавшим большую часть или даже все регионы, проявлялся и исторический контекст. Одним из таких событий стало развитие мусульманской власти. По сути вся Афро-Евразийская Ойкумена стала своеобразной сценой, на которой разворачивались исторические действия, включая возвышение исламизированной цивилизации. Подобная арена действий возникла преимущественно благодаря взаимодействию и соперничеству крупных региональных культурных комплексов. И наиболее влиятельным в данном взаимодействии регионом стали центральные земли, унаследовавшие клинописные традиции.

В осевое время благодаря подъему и культивированию важнейших письменных традиций региональные культуры разделились. Так, литературное наследие Конфуция и Лао-цзы определяет сино-японскую традицию Дальнего Востока. Фалес в Анатолии, Пифагор в Италии, Сократ и Платон – все они составляют классическое наследие европейского региона как восточной, так и западной его части. Уже с раннего периода народы, обитавшие в глубине страны, лидийцы или этруски, находились под влиянием тех традиций, которые сформировались на основе важнейшего на побережье языка торговли – греческого. В индийском регионе в период Упанишад, Будды и Махавиры наблюдаются аналогичные черты.

Регион, унаследовавший клинописную традицию, представляет собой особый случай. Он находился в центре торговых путей Ойкумены, был наследником древнейших традиций высокой культуры и самый первый испытал на себе новые пути развития. В то же время в этом регионе никогда не культивировались самобытные черты. Наоборот, он впитывал в себя абсолютно разносторонние влияния. Несмотря на то что прошло довольно много времени, в качестве идеала письменной традиции в данном регионе считался арамейский язык. Благодаря ему в течение всего осевого времени сохранялось наследие клинописной традиции. Но при этом высокая традиция не развивалась на основе шедевров арамейского языка. В этом плане регион, где сформировалась исламизированная культура, характеризуется довольно негативно, так как он представляет собой небольшую группу земель, которые не подверглись влиянию санскритских или европейских традиций. Впоследствии европейские и индийские регионы отдалились от этих территорий. Хотя именно эти две культуры первое время являлись наиболее сильными и широко распространенными[38]. В этом смысле интересующий нас регион включал в осевое время лишь те земли между Средиземноморьем и Кушем, где греческое и санскритское влияние имело только локальный или временный характер. В то же время центральную территорию и центральный комплекс традиций можно охарактеризовать и положительно, если опираться на творческую основу осевого периода. Хотя творческий потенциал не всегда основывался на арамейском языке.