Страница:

Среди таких людей были те, кто систематизировал хадисы, иногда в форме полноценных повестей. Представители школы, восходящей к двоюродному брату Мухаммада, Абд-Алле ибн-Аббасу, пытались найти и передать события, легшие в основу как можно большего числа сур и аятов Корана и объяснить в общих чертах, что подразумевают эти аяты. Другие собирали рассказы о военных походах Мухаммада или других событиях. Мухаммад ибн-Ис-хад из среды мавали Медины (ум. в 767 г.) составил подробное жизнеописание (сира) Пророка, куда вошла история монотеизма в Аравии и курайшитов до Мухаммада и полные версии свидетельств его современников-мусульман. Красной нитью в этой истории проходила честь ансаров, мединских сподвижников Мухаммада, в противовес тем мекканцам, которые сохраняли враждебность до последней минуты. Тем самым подразумевалось, что (несмотря на принцип, что принятие ислама стирает прошлое) мединцы более поздних поколений, потомки ансаров, имели больше прав на лидерство среди мусульман, чем Омейяды Марваниды, чьи предки выступали против Мухаммада в Мекке. Ибн-Исхад считал, что на трон халифов больше подходят Али-ды. Ибн-Исхад был представителем зарождавшейся исламской школы истории, которая не ограничивалась пророками, а расширила круг исследований за счет арабских завоеваний и всех событий первой общины, переданных в форме хадисов. Так мусульмане сохраняли свое историческое самоопределение, окрашенное оппозиционным настроем в отношении династии во имя ислама.

Но еще более важными в решении социальных потребностей, чем специалисты в чтении Корана, были люди, пытавшиеся формулировать точными юридическими терминами, как именно следует жить по-исламски. В Басре и Куфе, в Медине, в Дамаске они взяли за отправную точку практику мусульманских судов и стали совершенствовать ее. Мусульманские суды, созданные преимущественно для того, чтобы разрешать споры между военными оккупационной армии, были относительно бесхитростны, в них не существовало установленного набора приемов и рассматривался ограниченный спектр дел; они представляли собой прекрасную возможность для поиска новых идей.

Эту попытку найти правильный ответ на вопросы правовой (и частной) практики назвали фикхом – «пониманием». Отрывки из Корана применялись тогда, когда их содержание было понятно, разумеется; но в общем и целом люди фикха вынуждены были работать с менее ясным материалом. Иногда они обращались к общему чувству равенства или общественной пользы, иногда к местным прецедентам – решениям мусульман, уважаемых в их месте жительства. Постепенно стало обычным делом искать корни местной традиции (сунны) в практике сподвижников Мухаммада, которые улаживали местные конфликты, привязывая ее таким образом к истокам ислама. Иногда хадисы о самом Пророке или о его сподвижниках, включая первых халифов, оказывались актуальны и для правовых вопросов. Хорошо известные рассказы такого рода применялись людьми фикха. Одни представители фикха являлись практикующими кади (судьями). Другие оставались частными специалистами, такими как АбуХанифа (699–767 гг.), богатый купец из среды мавали Куфы (его дед был военнопленным иранцем, позже освобожденным и начавшим свое дело). АбуХанифа был выдающимся учителем, занимался совершенствованием правовых суждений своих предшественников и пытался создать полную единую систему права. Благодаря трудам АбуХанифы традиция фикха в Ираке стала образцом мусульманской юридической проницательности того времени.

Все эти области исследований, и особенно чтение наизусть Корана и пересказ хадисов, составляли ильм, т. е. «знание» о том, что есть правильно. Собирание, обработка и передача ильма являлись основной деятельностью религиозных активистов. Во времена Аббасидов эти сферы развились в сложную интеллектуальную культуру, практикуемую улемами – приверженцами шариата. Но, несмотря на то что многие религиозные деятели с готовностью трудились самостоятельно, обучая своим теориям учеников, индивидуального ильма было недостаточно. Необходимо было, чтобы его приняла вся община, затем воплотив его на практике. У данной задачи имелись политические последствия. Нежелание или неспособность Марванидов взять инициативу в этой области в свои руки обострила чувство недовольства ими. В военных правящих кругах реформа – прежде всего, общественная реформа, а власть – прежде всего, военная. Поэтому всегда существовала вероятность, что серьезные перемены наступят в результате вооруженного свержения верхушки. Не существовало автономных институтов, которые можно было бы реформировать, не считая самого института государственной власти; а неповиновение на этом уровне означало переворот.

С этим соглашались многие. Но для восстания нужен был кандидат на смену Марванидам, который являлся бы воплощением исламского благочестия. И в этом пункте мнения религиозных деятелей разошлись.

Проблема авторитета: ильм и имамат

Но еще более важными в решении социальных потребностей, чем специалисты в чтении Корана, были люди, пытавшиеся формулировать точными юридическими терминами, как именно следует жить по-исламски. В Басре и Куфе, в Медине, в Дамаске они взяли за отправную точку практику мусульманских судов и стали совершенствовать ее. Мусульманские суды, созданные преимущественно для того, чтобы разрешать споры между военными оккупационной армии, были относительно бесхитростны, в них не существовало установленного набора приемов и рассматривался ограниченный спектр дел; они представляли собой прекрасную возможность для поиска новых идей.

Эту попытку найти правильный ответ на вопросы правовой (и частной) практики назвали фикхом – «пониманием». Отрывки из Корана применялись тогда, когда их содержание было понятно, разумеется; но в общем и целом люди фикха вынуждены были работать с менее ясным материалом. Иногда они обращались к общему чувству равенства или общественной пользы, иногда к местным прецедентам – решениям мусульман, уважаемых в их месте жительства. Постепенно стало обычным делом искать корни местной традиции (сунны) в практике сподвижников Мухаммада, которые улаживали местные конфликты, привязывая ее таким образом к истокам ислама. Иногда хадисы о самом Пророке или о его сподвижниках, включая первых халифов, оказывались актуальны и для правовых вопросов. Хорошо известные рассказы такого рода применялись людьми фикха. Одни представители фикха являлись практикующими кади (судьями). Другие оставались частными специалистами, такими как АбуХанифа (699–767 гг.), богатый купец из среды мавали Куфы (его дед был военнопленным иранцем, позже освобожденным и начавшим свое дело). АбуХанифа был выдающимся учителем, занимался совершенствованием правовых суждений своих предшественников и пытался создать полную единую систему права. Благодаря трудам АбуХанифы традиция фикха в Ираке стала образцом мусульманской юридической проницательности того времени.

Все эти области исследований, и особенно чтение наизусть Корана и пересказ хадисов, составляли ильм, т. е. «знание» о том, что есть правильно. Собирание, обработка и передача ильма являлись основной деятельностью религиозных активистов. Во времена Аббасидов эти сферы развились в сложную интеллектуальную культуру, практикуемую улемами – приверженцами шариата. Но, несмотря на то что многие религиозные деятели с готовностью трудились самостоятельно, обучая своим теориям учеников, индивидуального ильма было недостаточно. Необходимо было, чтобы его приняла вся община, затем воплотив его на практике. У данной задачи имелись политические последствия. Нежелание или неспособность Марванидов взять инициативу в этой области в свои руки обострила чувство недовольства ими. В военных правящих кругах реформа – прежде всего, общественная реформа, а власть – прежде всего, военная. Поэтому всегда существовала вероятность, что серьезные перемены наступят в результате вооруженного свержения верхушки. Не существовало автономных институтов, которые можно было бы реформировать, не считая самого института государственной власти; а неповиновение на этом уровне означало переворот.

С этим соглашались многие. Но для восстания нужен был кандидат на смену Марванидам, который являлся бы воплощением исламского благочестия. И в этом пункте мнения религиозных деятелей разошлись.

Проблема авторитета: ильм и имамат

В такой обстановке продолжались споры между религиозными деятелями о том, какой авторитетный источник должен при необходимости занять место, которое прежде занимали Мухаммад и его ближайшие преемники. Подобный авторитет был необходим, в частности, для практического контроля общины в решении таких задач, как оборона или поддержание общественного порядка. Но, что не менее важно, был необходим кто-то, способный разрешать споры об ильме, если, к примеру, возникали расхождения в содержании хадисов или в том, что преподносилось как хадис. Власть Марванидов, опиравшаяся на джамаа, имела в своем распоряжении войска сирийцев; какой авторитет мог бы заменить ее, оперевшись, согласно чаяниям самых воинственных членов оппозиции, на Коран и сунну?

При жизни Мухаммада авторитетным командующим, позже названным имамом, руководителем (поскольку его главной обязанностью было руководить молитвой), несомненно, являлся сам Мухаммад. После его смерти в целом авторитетом обладали его ближайшие соратники, лучше всего знавшие, как он поступал (а следовательно, лучше всех знавшие волю Аллаха), и их мнение уважала вся община, определяя их ценность тем, насколько каждый из них известен. Религиозные активисты хотели, чтобы имам принадлежал именно к этому роду людей: с их точки зрения, это означало, что тот, кого знали как самого благочестивого и знающего волю Аллаха, и должен встать у руля как имам общины; кто конкретно – здесь они расходились.

Омейядская мечеть в цитадели Аммана, Иордания. Современное фото

Омейядская мечеть в цитадели Аммана, Иордания. Современное фото

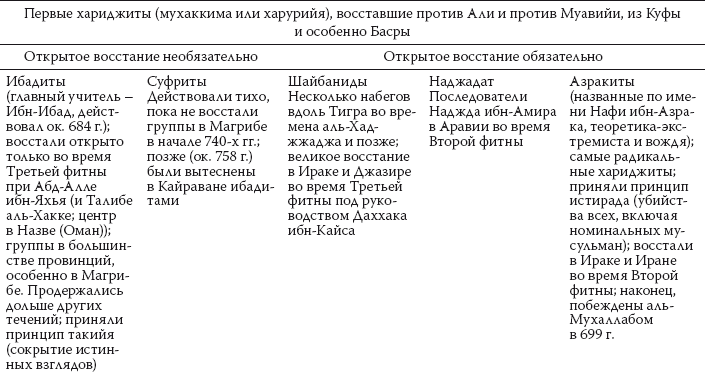

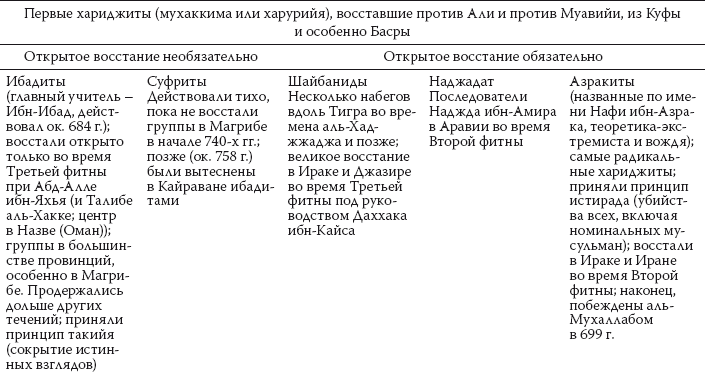

Пожалуй, первыми, кто поднял эту проблему в ее существенных аспектах еще при Муавийе, были хариджиты. Они откололись от партии Али, когда он выказал готовность пойти на соглашение с Муавийей, и с тех пор боролись почти с каждым мусульманским правительством. Они предлагали экстремальное решение: каждый правоверный должен был сам решать, кто самый благочестивый или хотя бы достаточно благочестивый – командир, потом присоединиться к сторонникам избранного им и отделиться от тех мнимых мусульман, кто безответственно признавал имамом недостойного человека. Тот, кто своими грехами показал, что не является истинным мусульманином, недостоин управлять остальными мусульманами, и всякий, кто признавал его власть, предавал исламский идеал и, следовательно, тоже не был истинным мусульманином. По сути хариджиты, или самые крайние из них, заявляли, что их собственные банды военных пуристов и есть единственные сторонники истинного ислама. Мятежные группы хариджитов были довольно малочисленны и фанатично старались воспроизвести и даже преувеличить религиозную однородность Медины. Авторитет командира, которого могли низложить и низлагали за малейшее прегрешение, напрямую зависел от согласия всех правоверных в том, что он благочестив и умен. Пока большинство населения, будучи немусульманами, оставалось нейтральным, хариджиты им благоволили, нападая только на мусульман из конкурирующих групп.

Решение, предложенное хариджитами, обладало одним достоинством – последовательностью. Но, как мы уже отмечали, основная часть религиозной оппозиции искала решение совсем в другом направлении, поскольку не могла позволить себе отказаться от большей части общества Марванидов. И все же, хотя партия хариджитов в итоге отделилась от большинства мусульман, некоторое время многие, кто симпатизировал военным бандам хариджитов, продолжали селиться в таких местах, как Басра, и проповедовали доктрины хариджитов на несколько иной основе. Эти люди активно участвовали в развитии учения группы религиозных деятелей.

Старые роды в Медине сначала придумали собственное решение, поддержав в качестве кандидатов на имамат одну из близких к Мухаммаду семей, признанных широкими слоями населения в Медине. Они требовали, чтобы остальные мусульмане, поддержав такого кандидата, вернули свою преданность потомкам первой общины в Медине. Но после неудачной попытки Ибн-аз-Зубайра сохранить халифат в Хиджазе после смерти Муавийи этот подход утратил под собой почву. Возможно, многие предпочли бы род Омара, чей сын обладал превосходной репутацией в Медине в вопросах ильма; многие религиозные деятели считали его родоначальником своих учений. Они мирились с Марванидами во имя джамаа, и их религиозные учения получили признание в Сирии. Были те, кто обратился к реформе режима Марванидов и в халифе Омаре II (717–720 гг.) какое-то время видел своего человека. Но некоторые старые семьи Медины предпочли течение в рамках другого движения, разные формы которого обрели наибольшую известность среди религиозных деятелей – движения шиитов.

Основные движения хариджитов* (шурат) во время Третьей фитны

* Термин «хариджит» («отколовшийся; мятежник») абсолютно однозначен в английском контексте; однако в арабском он может считаться нелестным и не всегда относиться только к шурат – «тем, кто продает (себя Богу)».

* Термин «хариджит» («отколовшийся; мятежник») абсолютно однозначен в английском контексте; однако в арабском он может считаться нелестным и не всегда относиться только к шурат – «тем, кто продает (себя Богу)».

Партия Али – ядро шиа – при Муавийе представляла собой довольно маленькую группу с центром в иракской Куфе. Они считали Али и его род лучшими кандидатами на престол после объединения большинства в поддержку Муавийи как человека, восстановившего единство и силу мусульман. Семья Али вскоре стала для куфанцев символом того времени, когда Куфа чуть не стала столицей исламского мира, так же, как род Абдаль Азиза ибн Марвана, правителя Египта при Абд-аль-Малике, стал символом автономии Египта, и позже египтяне обращались в поисках лидера именно к нему. Но Куфа (вместе с Басрой) была важнейшим политическим, экономическим и интеллектуальным центром не только в Ираке, но и во всей восточной части империи, на бывших владениях Сасанидов, поэтому под ее именем легко можно было объединить всех мусульман к востоку от Сирии. (На самом деле, она находилась в центре естественного притяжения аграрной империи всего региона.) В той мере, в какой Али отстаивал «права воинов» и справедливость в борьбе с центральной властью, преданность куфанцев его дому могла получить более широкую интерпретацию, в результате чего их требования уже не были просто политическим лозунгом; и к тому же естественную симпатию к их идеям можно было подкрепить более масштабными моральными соображениями.

Начав с малого, шииты постепенно заняли важное место везде, а не только в таких городах, как Кум – арабский город-гарнизон на западе Иранского нагорья в иракской Аджами, но и в районах, не попадавших в зависимость от Куфы. Партия росла отчасти, вероятно, за счет пыла приверженцев Али, а отчасти, разумеется, благодаря удачно сложившейся исторической ситуации: не только Али был членом семьи Мухаммада, дома Хашима, но и все старшие Алиды являлись единственными отпрысками Мухаммада от его дочери Фатимы. (Потомство от женщины считалось у арабов второстепенным, но не игнорировалось.) В любом случае с тем, что на трон должен взойти Алид, к последним годам правления Марванидов согласились многие, даже в Медине, решительно отвергавшей Алидов во время Второй фитны.

Существовало множество Алидов и связанных с ними кандидатов, и заявления, которые они делали по поводу решения проблемы авторитетов для богоугодной общины, были самые разнообразные. Шиизм в этот период означал поддержку Алидов (или кандидатов из близких им родов) в борьбе за власть; сам по себе он не подразумевал никаких религиозных доктрин. Суть притязаний сводилась иногда к одной из вариаций старого мединского представления о том, что приход к власти членов одной из семей Медины, близких к Мухаммаду, с согласия текущего поколения жителей этого города обеспечит сохранение практики Мухаммада и восстановление чистоты ранней Медины. Это был типичный подход тех мединцев, кто, в целом предпочитая ильм традиции ИбнАббаса (двоюродного брата Пророка) ильму ИбнОмара, были склонны видеть в качестве правителя Алида, даже если потребуется поступиться джамаа – главным принципом Марванидов.

Но даже в случае простого кандидата из Медины поддержку Алидам оказывали не только там. В более широких кругах сторонников Алидов циркулировали идеи более дерзкие, чем скромные чаяния мединцев. Чаще всего высказывалась надежда на то, что каким-то образом ильм – знание о том, как поступал Мухаммад, и, следовательно, знание воли Бога, полным и незапятнанным сохранилось именно в роду Али или в каких-то его ответвлениях. Это могло объясняться тесными родственными связями с Пророком или, возможно, более явным вмешательством Бога. Так или иначе, предполагалось, что в более чистом ильме Алидов заключается их большее право на престол – право, лишь отчасти связанное с унаследованным ильмом, но, что важнее, дарованное Аллахом полномочие решать любой спорный вопрос, касавшийся ильма. Следовательно, мусульмане могли бы надеяться на пришествие эры справедливости на основе истинного ислама, приди Алиды к власти.

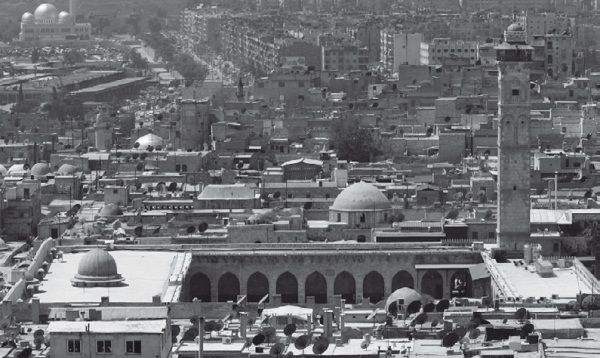

Омейядская мечеть в Алеппо, Сирия. Современное фото

Омейядская мечеть в Алеппо, Сирия. Современное фото

С акцентом на знание Пророка как на фундамент истинно исламского образа жизни приобрело большее значение близкое товарищество Али и Мухаммада. А поскольку их товарищество во многом объяснялось семейными узами, оно приобрело новую религиозную ауру. Алиды, особенно те, кто происходил от Фатимы, стали называться ахль аль-байт, «люди дома» (термин, употреблявшийся в древних племенах и обозначавший семью, из которой выбирали вождей, часто хранителей предметов поклонения племени); здесь подразумевалось назначение более близких родственников Мухаммада, в число которых входил и Али. Но также люди признавали, что весь дом Хашима – Хашимиды – состоял в особенно тесных отношениях с Мухаммадом. Сюда входили потомки дядей Мухаммада, не только Талибиды – потомки Али и его братьев, но и Аббасиды – потомки Аббаса, которые признали ислам через много лет после хиджры. Все эти генеалогические линии могли оказаться в выигрышном положении благодаря течению почитателей, или приверженцев, Али (здесь я говорю о преданности семье Алидов в частности, но в общем это касается целого комплекса понятий, связанных с ней).

К последним десятилетиям правления Марванидов сформировалась радикальная форма почитания Али: кое-кто считал, что принципиально важный ильм, а в более общем смысле связанный с ним авторитет в решении спорных нравственных вопросов и в руководстве всей общиной, сохранился только в одной конкретной линии Алидов. В такой линии всегда будет один алид, являющийся единственным легитимным правителем, легитимным имамом, назначенным официально (по принципу насс) его предшественником. Поэтому всегда существовал истинный имам, независимо от того, правил ли он в данный момент или предпринимал попытки захватить власть. Каждый мусульманин обязан найти его и подчиниться его главенству. Таким образом, набожный человек мог временно примириться с несправедливым правлением Марванидов, так как в вопросах своей жизни он мог обратиться к ильму истинного имама, доступному здесь и сейчас. Такое понятие имамата сделало возможным формирование постоянной группы диссидентов, привязанных к той или иной продолжающейся линии имамов вне зависимости от судьбы конкретных политических движений. Оно спровоцировало систематическое развитие подобными диссидентскими группами особых религиозных идей, к которым они не пытались привлечь внимание всех мусульман. Здесь кроются корни сектантского шиизма, позже занявшего видное положение.

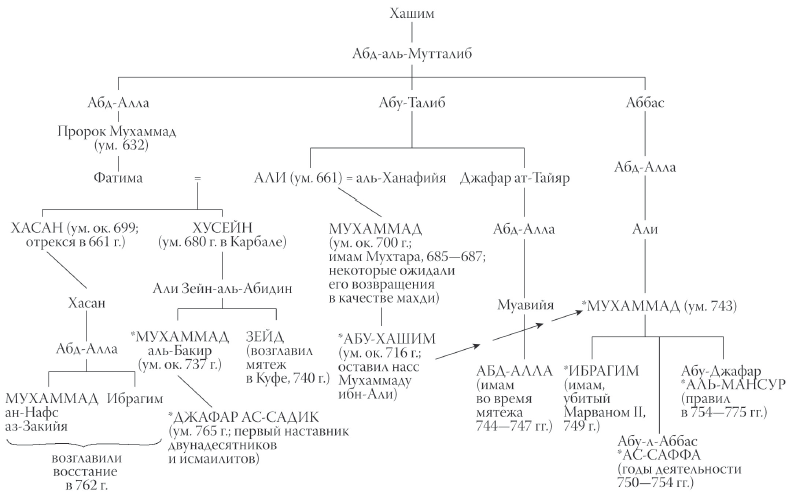

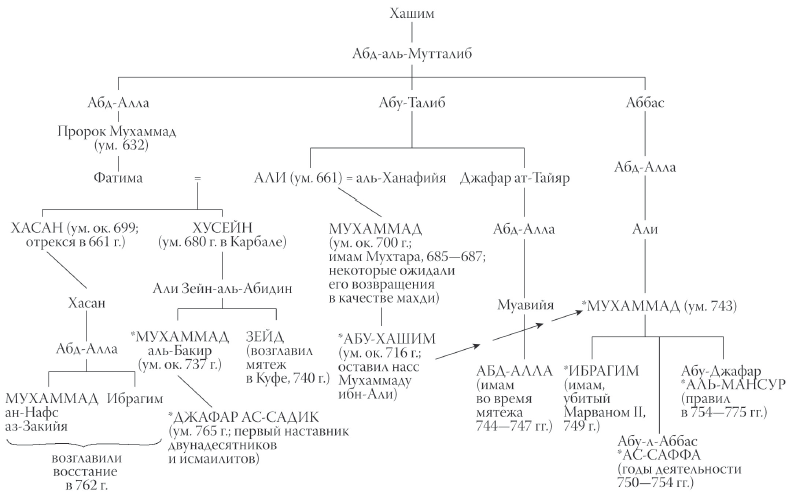

К середине VIII века было две таких линии имамов, признаваемых разными группами шиитов, и каждая, не прерываясь, восходила к Али. (Схема кандидатов ранней шиа демонстрирует, как такой имамат со временем приобрел большую значимость.) Первую линию представлял Джафар ас-Садик (ум. в 765 г.), правнук сына Али Хусайна; его имамат впоследствии станет основой большинства течений шиизма. Возможно, уже отец Джафара, Мухаммад аль-Бакир (ум. ок. 737 г.), принимал последователей, считавших его единственным легитимным имамом того времени, назначенным посредством насса; по крайней мере, он является одним из пересказчиков хадисов. Джафар определенно считался таким имамом; но он обучал хадисам и, вероятно, фикху не только свою шиитскую паству, своих непосредственных сторонников, но и других людей, позже ставших видными и авторитетными личностями среди суннитов. Ряд самых активных теологов того времени связаны в своей деятельности с ним и с его сыном, имамом Мусой аль-Казимом. На авторитет второй линии – сына Али Ибн-аль-Ханафийя претендуют как минимум три разных человека, двое из которых возглавляли восстания в период падения сирийских Марванидов[91].

Все эти споры об имамате между хариджитами, шиитами и их противниками породили, или, как минимум, обострили дальнейшие вопросы в сфере ильма. Именно ильм должен ответить, как избирать командира верующих, как узнать, кто способен представлять ислам, кто обладает ильмом. Действительно, не только в случае с правителем, но и в вопросах, касавшихся всех мусульман, первостепенно важным было знать, что значит быть истинным мусульманином, верным зову Бога. А это предполагало размышления о природе души, веры, самого ильма. Отчасти такие размышления содержались в хадисах, передаваемых людьми, которые убедили себя, что та или иная позиция – это позиция Мухаммада или его сподвижников. Отчасти же они принимали форму самостоятельных рассуждений. Как видно из таблицы религиозных групп во времена Марванидов, в каждом крупном городе формировались две и более школы религиозной мысли, часто выступавшие в роли политических партий (иногда соответствовавших фракциям внутри племен), и каждая из них создавала свое учение. Ни одна из этих локальных школ не получила всеобщего признания, хотя у нескольких нашлись последователи за пределами их родного города[92].

Вероятно, отчасти вдохновленные христианами, но еще вероятнее, спорами о том, кто такой правоверный мусульманин, некоторые люди обнаруживали, что есть логическое противоречие в одновременном утверждении всемогущества Бога и ответственности человека за свои деяния. Выразимся несколько грубо: если Бог может сделать все, что пожелает, зачем тогда хвалить или ругать человека за поступки, провоцировать на совершение или несовершение которых его может только Бог? Говоря точнее, если Бог – действительно единоличный создатель, согласно Корану, Он должен быть не только сильнее всех остальных, но и один отвечать за все сущее; но если Бог всемогущ в этом радикальном смысле, тогда Он должен отвечать и за поступки людей, поскольку они – тоже творения Бога. Следовательно, Он один указывает им, и человек не властен над своей судьбой. По-видимому, на формирование подобного понятия повлияли аяты Корана, где говорится о том, как Бог и дальше ведет по неверному пути тех, кто однажды пренебрег Им[93]. Некоторые мусульмане, особенно в Медине, сделали вывод, что свободная воля человека – это иллюзия. В ответ другие анализировали значение этого термина для предписаний Бога, кадар, и пытались доказать, что Бог не обязательно предопределяет все поступки человека; этих людей их оппоненты стали называть кадаритами. (Самым знаменитым представителем этого течения был Хасан аль-Басри, который, как нам уже известно, негодовал по поводу детерминистического толкования Корана, ставшего популярным в Медине.)[94]

Кандидаты ранней шиа

Заглавными буквами выделены люди, считавшиеся имамами при их жизни.

Заглавными буквами выделены люди, считавшиеся имамами при их жизни.

* Положение этих кандидатов при их жизни было хотя бы отчасти обеспечено доктриной насса, т. е. имам назначается предшественником и является единственным легитимным правителем, независимо от того, заявил ли он о своих притязаниях на трон. Возможно, в их число следует включить и Абд-Аллу ибн-Муавийя.

Кадариты основали нацеленную на реформы религиозную партию, особенно активную в племенном блоке калбов в Сирии, который все больше отдалялся от поздних Марванидов. В момент испытаний, во время войн фитны, ставших для хариджитов и шиитов образцом, по которому определялось отношение той или иной партии к имамату, они поддерживали Муавийю в борьбе с Али, а следовательно, принцип джамаа; но оставляли за собой право критиковать Марванидов во имя религиозного просвещения.

В других схожих спорах, особенно инициируемых хариджитами, обсуждался смысл повиновения человека Богу, а, значит, и смысл соответствующих терминов из Корана: муслим, ислам (подчиняющийся, подчинение) и мумин, иман (верующий, вера). Хариджиты (убежденные в незаконности правления мусульман-грешников) настаивали, что ислам и имам должны представлять собой ощутимую нравственную величину, с которой люди смогут соизмерять и правителей, и подданных. Люди, попавшие под влияние аргументов хариджитов, но готовые даровать мусульманским религиозным лидерам, и правителям в том числе, привилегию сомневаться, были убеждены: значение имеет внутреннее сознание человека, которое может судить только Бог; такие люди назывались мурджиитами. (Самым знаменитым из них был Абу-Ханифа, куфанский правовед.)[95] О проблеме войн фитны они, в частности, говорили, что следует воздержаться от оценок Али и Муавийи; нельзя осуждать ни того, ни другого. Соответственно, последующий имамат Марванидов тоже нельзя заранее порицать, хотя этих правителей следует привлечь к ответственности за отдельные их действия. Мурджииты создали партию, направленную на реформы и особенно активную в Куфе (и Басре), но это название иногда распространялось на всех, кто поддерживал Омейядов во имя единства мусульман.

При жизни Мухаммада авторитетным командующим, позже названным имамом, руководителем (поскольку его главной обязанностью было руководить молитвой), несомненно, являлся сам Мухаммад. После его смерти в целом авторитетом обладали его ближайшие соратники, лучше всего знавшие, как он поступал (а следовательно, лучше всех знавшие волю Аллаха), и их мнение уважала вся община, определяя их ценность тем, насколько каждый из них известен. Религиозные активисты хотели, чтобы имам принадлежал именно к этому роду людей: с их точки зрения, это означало, что тот, кого знали как самого благочестивого и знающего волю Аллаха, и должен встать у руля как имам общины; кто конкретно – здесь они расходились.

Пожалуй, первыми, кто поднял эту проблему в ее существенных аспектах еще при Муавийе, были хариджиты. Они откололись от партии Али, когда он выказал готовность пойти на соглашение с Муавийей, и с тех пор боролись почти с каждым мусульманским правительством. Они предлагали экстремальное решение: каждый правоверный должен был сам решать, кто самый благочестивый или хотя бы достаточно благочестивый – командир, потом присоединиться к сторонникам избранного им и отделиться от тех мнимых мусульман, кто безответственно признавал имамом недостойного человека. Тот, кто своими грехами показал, что не является истинным мусульманином, недостоин управлять остальными мусульманами, и всякий, кто признавал его власть, предавал исламский идеал и, следовательно, тоже не был истинным мусульманином. По сути хариджиты, или самые крайние из них, заявляли, что их собственные банды военных пуристов и есть единственные сторонники истинного ислама. Мятежные группы хариджитов были довольно малочисленны и фанатично старались воспроизвести и даже преувеличить религиозную однородность Медины. Авторитет командира, которого могли низложить и низлагали за малейшее прегрешение, напрямую зависел от согласия всех правоверных в том, что он благочестив и умен. Пока большинство населения, будучи немусульманами, оставалось нейтральным, хариджиты им благоволили, нападая только на мусульман из конкурирующих групп.

Решение, предложенное хариджитами, обладало одним достоинством – последовательностью. Но, как мы уже отмечали, основная часть религиозной оппозиции искала решение совсем в другом направлении, поскольку не могла позволить себе отказаться от большей части общества Марванидов. И все же, хотя партия хариджитов в итоге отделилась от большинства мусульман, некоторое время многие, кто симпатизировал военным бандам хариджитов, продолжали селиться в таких местах, как Басра, и проповедовали доктрины хариджитов на несколько иной основе. Эти люди активно участвовали в развитии учения группы религиозных деятелей.

Старые роды в Медине сначала придумали собственное решение, поддержав в качестве кандидатов на имамат одну из близких к Мухаммаду семей, признанных широкими слоями населения в Медине. Они требовали, чтобы остальные мусульмане, поддержав такого кандидата, вернули свою преданность потомкам первой общины в Медине. Но после неудачной попытки Ибн-аз-Зубайра сохранить халифат в Хиджазе после смерти Муавийи этот подход утратил под собой почву. Возможно, многие предпочли бы род Омара, чей сын обладал превосходной репутацией в Медине в вопросах ильма; многие религиозные деятели считали его родоначальником своих учений. Они мирились с Марванидами во имя джамаа, и их религиозные учения получили признание в Сирии. Были те, кто обратился к реформе режима Марванидов и в халифе Омаре II (717–720 гг.) какое-то время видел своего человека. Но некоторые старые семьи Медины предпочли течение в рамках другого движения, разные формы которого обрели наибольшую известность среди религиозных деятелей – движения шиитов.

Основные движения хариджитов* (шурат) во время Третьей фитны

Партия Али – ядро шиа – при Муавийе представляла собой довольно маленькую группу с центром в иракской Куфе. Они считали Али и его род лучшими кандидатами на престол после объединения большинства в поддержку Муавийи как человека, восстановившего единство и силу мусульман. Семья Али вскоре стала для куфанцев символом того времени, когда Куфа чуть не стала столицей исламского мира, так же, как род Абдаль Азиза ибн Марвана, правителя Египта при Абд-аль-Малике, стал символом автономии Египта, и позже египтяне обращались в поисках лидера именно к нему. Но Куфа (вместе с Басрой) была важнейшим политическим, экономическим и интеллектуальным центром не только в Ираке, но и во всей восточной части империи, на бывших владениях Сасанидов, поэтому под ее именем легко можно было объединить всех мусульман к востоку от Сирии. (На самом деле, она находилась в центре естественного притяжения аграрной империи всего региона.) В той мере, в какой Али отстаивал «права воинов» и справедливость в борьбе с центральной властью, преданность куфанцев его дому могла получить более широкую интерпретацию, в результате чего их требования уже не были просто политическим лозунгом; и к тому же естественную симпатию к их идеям можно было подкрепить более масштабными моральными соображениями.

Начав с малого, шииты постепенно заняли важное место везде, а не только в таких городах, как Кум – арабский город-гарнизон на западе Иранского нагорья в иракской Аджами, но и в районах, не попадавших в зависимость от Куфы. Партия росла отчасти, вероятно, за счет пыла приверженцев Али, а отчасти, разумеется, благодаря удачно сложившейся исторической ситуации: не только Али был членом семьи Мухаммада, дома Хашима, но и все старшие Алиды являлись единственными отпрысками Мухаммада от его дочери Фатимы. (Потомство от женщины считалось у арабов второстепенным, но не игнорировалось.) В любом случае с тем, что на трон должен взойти Алид, к последним годам правления Марванидов согласились многие, даже в Медине, решительно отвергавшей Алидов во время Второй фитны.

Существовало множество Алидов и связанных с ними кандидатов, и заявления, которые они делали по поводу решения проблемы авторитетов для богоугодной общины, были самые разнообразные. Шиизм в этот период означал поддержку Алидов (или кандидатов из близких им родов) в борьбе за власть; сам по себе он не подразумевал никаких религиозных доктрин. Суть притязаний сводилась иногда к одной из вариаций старого мединского представления о том, что приход к власти членов одной из семей Медины, близких к Мухаммаду, с согласия текущего поколения жителей этого города обеспечит сохранение практики Мухаммада и восстановление чистоты ранней Медины. Это был типичный подход тех мединцев, кто, в целом предпочитая ильм традиции ИбнАббаса (двоюродного брата Пророка) ильму ИбнОмара, были склонны видеть в качестве правителя Алида, даже если потребуется поступиться джамаа – главным принципом Марванидов.

Но даже в случае простого кандидата из Медины поддержку Алидам оказывали не только там. В более широких кругах сторонников Алидов циркулировали идеи более дерзкие, чем скромные чаяния мединцев. Чаще всего высказывалась надежда на то, что каким-то образом ильм – знание о том, как поступал Мухаммад, и, следовательно, знание воли Бога, полным и незапятнанным сохранилось именно в роду Али или в каких-то его ответвлениях. Это могло объясняться тесными родственными связями с Пророком или, возможно, более явным вмешательством Бога. Так или иначе, предполагалось, что в более чистом ильме Алидов заключается их большее право на престол – право, лишь отчасти связанное с унаследованным ильмом, но, что важнее, дарованное Аллахом полномочие решать любой спорный вопрос, касавшийся ильма. Следовательно, мусульмане могли бы надеяться на пришествие эры справедливости на основе истинного ислама, приди Алиды к власти.

С акцентом на знание Пророка как на фундамент истинно исламского образа жизни приобрело большее значение близкое товарищество Али и Мухаммада. А поскольку их товарищество во многом объяснялось семейными узами, оно приобрело новую религиозную ауру. Алиды, особенно те, кто происходил от Фатимы, стали называться ахль аль-байт, «люди дома» (термин, употреблявшийся в древних племенах и обозначавший семью, из которой выбирали вождей, часто хранителей предметов поклонения племени); здесь подразумевалось назначение более близких родственников Мухаммада, в число которых входил и Али. Но также люди признавали, что весь дом Хашима – Хашимиды – состоял в особенно тесных отношениях с Мухаммадом. Сюда входили потомки дядей Мухаммада, не только Талибиды – потомки Али и его братьев, но и Аббасиды – потомки Аббаса, которые признали ислам через много лет после хиджры. Все эти генеалогические линии могли оказаться в выигрышном положении благодаря течению почитателей, или приверженцев, Али (здесь я говорю о преданности семье Алидов в частности, но в общем это касается целого комплекса понятий, связанных с ней).

К последним десятилетиям правления Марванидов сформировалась радикальная форма почитания Али: кое-кто считал, что принципиально важный ильм, а в более общем смысле связанный с ним авторитет в решении спорных нравственных вопросов и в руководстве всей общиной, сохранился только в одной конкретной линии Алидов. В такой линии всегда будет один алид, являющийся единственным легитимным правителем, легитимным имамом, назначенным официально (по принципу насс) его предшественником. Поэтому всегда существовал истинный имам, независимо от того, правил ли он в данный момент или предпринимал попытки захватить власть. Каждый мусульманин обязан найти его и подчиниться его главенству. Таким образом, набожный человек мог временно примириться с несправедливым правлением Марванидов, так как в вопросах своей жизни он мог обратиться к ильму истинного имама, доступному здесь и сейчас. Такое понятие имамата сделало возможным формирование постоянной группы диссидентов, привязанных к той или иной продолжающейся линии имамов вне зависимости от судьбы конкретных политических движений. Оно спровоцировало систематическое развитие подобными диссидентскими группами особых религиозных идей, к которым они не пытались привлечь внимание всех мусульман. Здесь кроются корни сектантского шиизма, позже занявшего видное положение.

К середине VIII века было две таких линии имамов, признаваемых разными группами шиитов, и каждая, не прерываясь, восходила к Али. (Схема кандидатов ранней шиа демонстрирует, как такой имамат со временем приобрел большую значимость.) Первую линию представлял Джафар ас-Садик (ум. в 765 г.), правнук сына Али Хусайна; его имамат впоследствии станет основой большинства течений шиизма. Возможно, уже отец Джафара, Мухаммад аль-Бакир (ум. ок. 737 г.), принимал последователей, считавших его единственным легитимным имамом того времени, назначенным посредством насса; по крайней мере, он является одним из пересказчиков хадисов. Джафар определенно считался таким имамом; но он обучал хадисам и, вероятно, фикху не только свою шиитскую паству, своих непосредственных сторонников, но и других людей, позже ставших видными и авторитетными личностями среди суннитов. Ряд самых активных теологов того времени связаны в своей деятельности с ним и с его сыном, имамом Мусой аль-Казимом. На авторитет второй линии – сына Али Ибн-аль-Ханафийя претендуют как минимум три разных человека, двое из которых возглавляли восстания в период падения сирийских Марванидов[91].

Все эти споры об имамате между хариджитами, шиитами и их противниками породили, или, как минимум, обострили дальнейшие вопросы в сфере ильма. Именно ильм должен ответить, как избирать командира верующих, как узнать, кто способен представлять ислам, кто обладает ильмом. Действительно, не только в случае с правителем, но и в вопросах, касавшихся всех мусульман, первостепенно важным было знать, что значит быть истинным мусульманином, верным зову Бога. А это предполагало размышления о природе души, веры, самого ильма. Отчасти такие размышления содержались в хадисах, передаваемых людьми, которые убедили себя, что та или иная позиция – это позиция Мухаммада или его сподвижников. Отчасти же они принимали форму самостоятельных рассуждений. Как видно из таблицы религиозных групп во времена Марванидов, в каждом крупном городе формировались две и более школы религиозной мысли, часто выступавшие в роли политических партий (иногда соответствовавших фракциям внутри племен), и каждая из них создавала свое учение. Ни одна из этих локальных школ не получила всеобщего признания, хотя у нескольких нашлись последователи за пределами их родного города[92].

Вероятно, отчасти вдохновленные христианами, но еще вероятнее, спорами о том, кто такой правоверный мусульманин, некоторые люди обнаруживали, что есть логическое противоречие в одновременном утверждении всемогущества Бога и ответственности человека за свои деяния. Выразимся несколько грубо: если Бог может сделать все, что пожелает, зачем тогда хвалить или ругать человека за поступки, провоцировать на совершение или несовершение которых его может только Бог? Говоря точнее, если Бог – действительно единоличный создатель, согласно Корану, Он должен быть не только сильнее всех остальных, но и один отвечать за все сущее; но если Бог всемогущ в этом радикальном смысле, тогда Он должен отвечать и за поступки людей, поскольку они – тоже творения Бога. Следовательно, Он один указывает им, и человек не властен над своей судьбой. По-видимому, на формирование подобного понятия повлияли аяты Корана, где говорится о том, как Бог и дальше ведет по неверному пути тех, кто однажды пренебрег Им[93]. Некоторые мусульмане, особенно в Медине, сделали вывод, что свободная воля человека – это иллюзия. В ответ другие анализировали значение этого термина для предписаний Бога, кадар, и пытались доказать, что Бог не обязательно предопределяет все поступки человека; этих людей их оппоненты стали называть кадаритами. (Самым знаменитым представителем этого течения был Хасан аль-Басри, который, как нам уже известно, негодовал по поводу детерминистического толкования Корана, ставшего популярным в Медине.)[94]

Кандидаты ранней шиа

* Положение этих кандидатов при их жизни было хотя бы отчасти обеспечено доктриной насса, т. е. имам назначается предшественником и является единственным легитимным правителем, независимо от того, заявил ли он о своих притязаниях на трон. Возможно, в их число следует включить и Абд-Аллу ибн-Муавийя.

Кадариты основали нацеленную на реформы религиозную партию, особенно активную в племенном блоке калбов в Сирии, который все больше отдалялся от поздних Марванидов. В момент испытаний, во время войн фитны, ставших для хариджитов и шиитов образцом, по которому определялось отношение той или иной партии к имамату, они поддерживали Муавийю в борьбе с Али, а следовательно, принцип джамаа; но оставляли за собой право критиковать Марванидов во имя религиозного просвещения.

В других схожих спорах, особенно инициируемых хариджитами, обсуждался смысл повиновения человека Богу, а, значит, и смысл соответствующих терминов из Корана: муслим, ислам (подчиняющийся, подчинение) и мумин, иман (верующий, вера). Хариджиты (убежденные в незаконности правления мусульман-грешников) настаивали, что ислам и имам должны представлять собой ощутимую нравственную величину, с которой люди смогут соизмерять и правителей, и подданных. Люди, попавшие под влияние аргументов хариджитов, но готовые даровать мусульманским религиозным лидерам, и правителям в том числе, привилегию сомневаться, были убеждены: значение имеет внутреннее сознание человека, которое может судить только Бог; такие люди назывались мурджиитами. (Самым знаменитым из них был Абу-Ханифа, куфанский правовед.)[95] О проблеме войн фитны они, в частности, говорили, что следует воздержаться от оценок Али и Муавийи; нельзя осуждать ни того, ни другого. Соответственно, последующий имамат Марванидов тоже нельзя заранее порицать, хотя этих правителей следует привлечь к ответственности за отдельные их действия. Мурджииты создали партию, направленную на реформы и особенно активную в Куфе (и Басре), но это название иногда распространялось на всех, кто поддерживал Омейядов во имя единства мусульман.