Страница:

Сам ар-Рашид совершил поступок, который наглядно иллюстрирует, насколько нестабильной была власть халифа в этом государстве по сравнению, скажем, с былым влиянием Сасанидов. Он издал указ (и заставил мусульманскую знать согласиться) о том, что после его смерти власть в империи надлежало разделить: земли Плодородного полумесяца и западные провинции отходили к его сыну аль-Амину (с титулом халифа), а Хорасан и восточные территории – к другому сыну, аль-Мамуну, со всей армией и полной автономией (и правом последующего наследования), хотя в общегосударственных вопросах аль-Мамун также обязан был подчиняться аль-Амину. Ар-Рашид вывесил свой указ в Каабе, дабы придать ему священную силу. В государстве не было ни единого социального элемента, достаточно сильного, чтобы воспротивиться подобному расчленению прочной политической власти из-за каприза отдельного человека.

Данный социальный факт отразился и на правовой сфере. Не существовало оснований для теоретического протеста со стороны суннитских улемов, которые признавали законность халифата Аббасидов. Приняв династию Аббасидов ради сохранения мусульманского единства, они с неохотой (из-за потребности в более принципиальных нормах) приняли и династический закон, уже применявшийся при Марванидах: назначение преемника предшественником, подтвержденное согласием знати главных городов империи. Но улемы, отказываясь признавать абсолютистское государство и желая считать даже общественные обязанности чиновников их личным долгом перед Богом, трактовали подобное назначение и его принятие знатью чисто личными обязательствами, а не автономными государственными институтами. Следовательно, назначающий преемника халиф мог сопроводить свой выбор любыми условиями – включая назначение следующего преемника и т. д. – и как только эти условия принимали и клялись исполнять назначенные в преемники лица и окружавшая их верхушка мусульманского общества, единственный принцип шариатского права, который здесь применялся – это верность взятым на себя обязательствам. Но если улемы не имели оснований для протеста, то не имели их и сами катибы в силу их прямой заинтересованности в монархии. Кроме шариата, не было общепринятого династического или монархического свода законов, основанных на природе монаршей должности, которые могли бы противодействовать подобным условиям: ни права первородства, к примеру, ни какого-либо определения полномочий той или иной должности, которым люди следовали бы в первую очередь и которые позволяли бы им считать условия ар-Рашида незаконными, даже если не брать в расчет принципы шариата.

В течение нескольких лет после смерти ар-Ра-шида (в 809 г. в ходе военного похода против хариджитов в Хорасане) империя по сути была разделена. Однако это разделение не продлилось долго – гражданская война вскоре закончилась. Она длилась чуть больше двух лет (с 811 по 813 г.), и в ней участвовали несколько партий, каждая из которых боролась против всех остальных. Тем не менее у этой войны был совсем иной дух, в отличие от войн Второй или Третьей фитны, когда различные объединения, взгляды каждого из которых находили отклик в душах всех мусульман, выдвинули своих кандидатов на трон халифа. Основная борьба шла между двумя сыновьями ар-Рашида; каждый из них (или их советники) желали верховной власти во всей империи и были убеждены, что это возможно, хотя на тот момент главным был вопрос, сможет ли аль-Амин убрать с дороги аль-Мамуна, который должен был сменить его в случае, если аль-Амин умрет первым, и назначить после себя своего сына. Выбор отчасти имел личностную природу: аль-Амин (любимый ребенок своей матери, жены ар-Рашида – Зубайды, женщины из знатного рода) слыл развратником и жертвой манипуляций со стороны министров, в то время как аль-Мамун (сын персидской наложницы, не дожившей даже до того влияния, какое обретали иногда матери-рабыни) был умным и имел независимый склад ума. Однако некомпетентность аль-Амина и победы военачальников аль-Мамуна вскоре заставили нескольких министров аль-Амина, под влиянием которых он находился, перейти на сторону его брата. И все же Багдад отражал атаки войск осадившего его полководца Тахира более года, несмотря на пожары, голод и отсутствие поддержки из провинций. У аль-Амина была поддержка видных семей и населения в столице, которое очевидно страшило стремление аль-Мамуна занять Хорасан, поскольку главный штаб аль-Мамуна находился в Марве в Хорасане, а его министры и военачальники были персами (например, Тахир). Уже ар-Рашид предпочитал военный штаб держать в Ракке на Евфрате, а не в Багдаде, и, вероятно, жители Багдада опасались за статус своего города, где аль-Амин сорил деньгами из имперской казны. В любом случае на карту не был поставлен ни один исламский принцип.

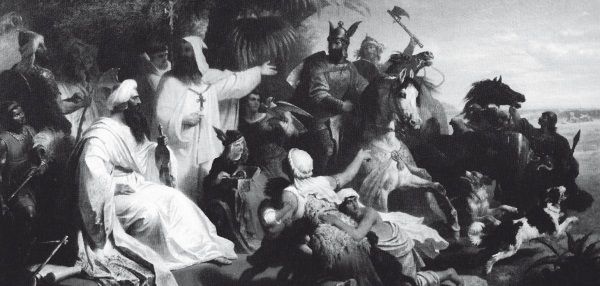

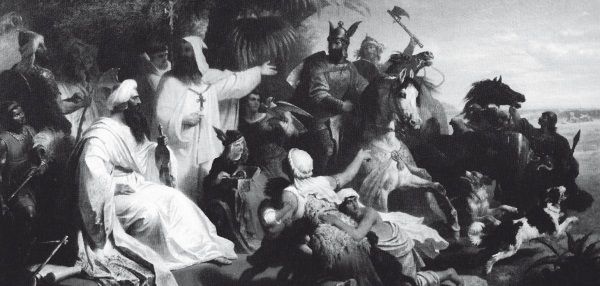

Ю. Кокер. Халиф Харун ар-Рашид принимает в Багдаде посольство Карла Великого

Ю. Кокер. Халиф Харун ар-Рашид принимает в Багдаде посольство Карла Великого

Даже вне стен Багдада военные действия носили локальный характер. В годы правления ар-Рашида один мятежник из стана Алидов некоторое время удерживал позиции в прикаспийских горах, защищая дело шиитов, а хариджиты организовали крупное восстание в Джазире, которое было подавлено. Хариджиты вновь напомнили о себе в Хорасане во время войны за престол. Вскоре после победы аль-Мамуна шииты Ирака громко заявили о своих претензиях на власть. Но в ходе самой войны за престол ни шииты, ни хариджиты не играли ведущей роли. В Сирии на восстановление халифата претендовал Дамаск, но местная война между объединениями племен кальб и кайс лишила их кандидатов возможности побороться за власть. В Египте противоборствующие местные фракции воспользовались слабостью центрального правительства, чтобы попытаться одержать верх, но теоретическое превосходство халифов-Аббасидов не подлежало сомнению.

Наконец, когда Багдад пал, снова был признан единый правитель большинства территорий аль-Мамуна и ар-Рашида. Аль-Мамуну пришлось подавить множество восстаний, но он был несомненным хозяином большей части империи. Удивительное процветание великой монархии было продлено еще на некоторое время. На основе этого процветания формировалась новая исламская культура.

Экономическая экспансия и распространение ислама

Религия зимми

Данный социальный факт отразился и на правовой сфере. Не существовало оснований для теоретического протеста со стороны суннитских улемов, которые признавали законность халифата Аббасидов. Приняв династию Аббасидов ради сохранения мусульманского единства, они с неохотой (из-за потребности в более принципиальных нормах) приняли и династический закон, уже применявшийся при Марванидах: назначение преемника предшественником, подтвержденное согласием знати главных городов империи. Но улемы, отказываясь признавать абсолютистское государство и желая считать даже общественные обязанности чиновников их личным долгом перед Богом, трактовали подобное назначение и его принятие знатью чисто личными обязательствами, а не автономными государственными институтами. Следовательно, назначающий преемника халиф мог сопроводить свой выбор любыми условиями – включая назначение следующего преемника и т. д. – и как только эти условия принимали и клялись исполнять назначенные в преемники лица и окружавшая их верхушка мусульманского общества, единственный принцип шариатского права, который здесь применялся – это верность взятым на себя обязательствам. Но если улемы не имели оснований для протеста, то не имели их и сами катибы в силу их прямой заинтересованности в монархии. Кроме шариата, не было общепринятого династического или монархического свода законов, основанных на природе монаршей должности, которые могли бы противодействовать подобным условиям: ни права первородства, к примеру, ни какого-либо определения полномочий той или иной должности, которым люди следовали бы в первую очередь и которые позволяли бы им считать условия ар-Рашида незаконными, даже если не брать в расчет принципы шариата.

В течение нескольких лет после смерти ар-Ра-шида (в 809 г. в ходе военного похода против хариджитов в Хорасане) империя по сути была разделена. Однако это разделение не продлилось долго – гражданская война вскоре закончилась. Она длилась чуть больше двух лет (с 811 по 813 г.), и в ней участвовали несколько партий, каждая из которых боролась против всех остальных. Тем не менее у этой войны был совсем иной дух, в отличие от войн Второй или Третьей фитны, когда различные объединения, взгляды каждого из которых находили отклик в душах всех мусульман, выдвинули своих кандидатов на трон халифа. Основная борьба шла между двумя сыновьями ар-Рашида; каждый из них (или их советники) желали верховной власти во всей империи и были убеждены, что это возможно, хотя на тот момент главным был вопрос, сможет ли аль-Амин убрать с дороги аль-Мамуна, который должен был сменить его в случае, если аль-Амин умрет первым, и назначить после себя своего сына. Выбор отчасти имел личностную природу: аль-Амин (любимый ребенок своей матери, жены ар-Рашида – Зубайды, женщины из знатного рода) слыл развратником и жертвой манипуляций со стороны министров, в то время как аль-Мамун (сын персидской наложницы, не дожившей даже до того влияния, какое обретали иногда матери-рабыни) был умным и имел независимый склад ума. Однако некомпетентность аль-Амина и победы военачальников аль-Мамуна вскоре заставили нескольких министров аль-Амина, под влиянием которых он находился, перейти на сторону его брата. И все же Багдад отражал атаки войск осадившего его полководца Тахира более года, несмотря на пожары, голод и отсутствие поддержки из провинций. У аль-Амина была поддержка видных семей и населения в столице, которое очевидно страшило стремление аль-Мамуна занять Хорасан, поскольку главный штаб аль-Мамуна находился в Марве в Хорасане, а его министры и военачальники были персами (например, Тахир). Уже ар-Рашид предпочитал военный штаб держать в Ракке на Евфрате, а не в Багдаде, и, вероятно, жители Багдада опасались за статус своего города, где аль-Амин сорил деньгами из имперской казны. В любом случае на карту не был поставлен ни один исламский принцип.

Даже вне стен Багдада военные действия носили локальный характер. В годы правления ар-Рашида один мятежник из стана Алидов некоторое время удерживал позиции в прикаспийских горах, защищая дело шиитов, а хариджиты организовали крупное восстание в Джазире, которое было подавлено. Хариджиты вновь напомнили о себе в Хорасане во время войны за престол. Вскоре после победы аль-Мамуна шииты Ирака громко заявили о своих претензиях на власть. Но в ходе самой войны за престол ни шииты, ни хариджиты не играли ведущей роли. В Сирии на восстановление халифата претендовал Дамаск, но местная война между объединениями племен кальб и кайс лишила их кандидатов возможности побороться за власть. В Египте противоборствующие местные фракции воспользовались слабостью центрального правительства, чтобы попытаться одержать верх, но теоретическое превосходство халифов-Аббасидов не подлежало сомнению.

Наконец, когда Багдад пал, снова был признан единый правитель большинства территорий аль-Мамуна и ар-Рашида. Аль-Мамуну пришлось подавить множество восстаний, но он был несомненным хозяином большей части империи. Удивительное процветание великой монархии было продлено еще на некоторое время. На основе этого процветания формировалась новая исламская культура.

Экономическая экспансия и распространение ислама

Ислам стал массовой религией на волне экономической экспансии; на самом деле за этим последовал целый ряд культурных инноваций, частью которых и был ислам. По мере развития торговой деятельности вдоль межрегиональных торговых путей всего Старого Света активизировалась и урбанизация в регионе между Нилом и Амударьей. Багдад, оставшийся крупным пунктом на главном торговом пути даже после того, как из него сбежали халифы, стал больше, чем Селевкия и Ктесифон, его греческий и Сасанидский предшественники. Эта экономическая экспансия городов в той мере, в какой она явилась продуктом экономической деятельности Старого Света, внесла свой вклад в формирование сильного халифата; а это формирование, в свою очередь, ускорялось как минимум самим абсолютизмом.

Как обычно происходит, экономическая экспансия сама себя укрепляет. Бурный рост городов давал возможность многим зарабатывать целые состояния и способствовал росту социальной мобильности, стремительной даже для региона между Нилом и Амударьей. В условиях мира и спокойствия, установившихся в империи, торговле ничто не мешало развиваться, а вместе в ней ширились рынки и, соответственно, возможности для новых вложений. Купцам, покупавшим подешевле и продававшим подороже, было выгодно возить экзотические товары издалека с меньшим риском для успешной доставки и повышения стоимости перевозки, чем это было в тревожные в политическом плане времена. Поэтому предметы роскоши в изобилии присутствовали не только в Багдаде, но и во многих других местах. Процветание торговли способствовало росту местного производства. Часть накапливаемых в итоге средств уходила на дальнейшее стимулирование экономической деятельности. Для различных нужд обширной торговой сети сформировалась система банковских услуг, которая очевидно (как часто происходило в аграрные времена) выросла из института ростовщиков. Банкиры принимали платежные поручения, выписанные в одном месте, на средства, положенные в банк в другом, далеком от первого. Правительство естественным образом использовало таких банкиров для сбора налогов и в других операциях своей бюрократии. Как мы уже отмечали, без коммерческой сети бюрократическая централизация вряд ли могла быть столь эффективной. Но и наоборот, без надежности бюрократии коммерческая сеть не сумела бы достичь столь широких масштабов.

Несмотря на то что деньги по-прежнему вкладывали в землю – самый надежный источник доходов в аграрную эпоху, – средства, доступные для инвестирования, активно тратились и на развитие торговли. Перевозка товаров премиум-класса приносила самую большую, но непостоянную прибыль, так что не менее важной была транспортировка простых продуктов вроде зерна. Коммерческие модели всегда отличались относительной гибкостью, но это было время необычайных разнообразия и интенсивности. Почти все виды торговли имели форму партнерств; существовало великое множество их типов как в отношении характера сотрудничества партнеров, так и количества партнеров, участвующих в конкретном предприятии. Иногда в партнерстве участвовали мусульмане и немусульмане; это было удобно: например, в партнерстве между мусульманином и евреем еврей делал скидку в субботу, а мусульманин – в пятницу. Чтобы поддерживать контакты с людьми на больших расстояниях, которых требовала межрегиональная торговля, купец, живший в Гуджарате (Индия), мог путешествовать по Испании или планировать коммерческую поездку в бассейн Амударьи или в Поволжье – существовала регулярная почтовая служба, организованная частными лицами вдоль важнейших путей по морю и суше. Обычно почта шла медленно, но были и службы, которые можно назвать экспресс-почтой. Возможно, как в случае со службой официальных посыльных (барид) для нужд центрального правительства, почтальоны могли перевозить послания очень быстро, меняя лошадей на заранее оборудованных станциях обслуживания[109]. Сами купцы перевозили свой товар на судах, как правило принадлежавших частным лицам, по морям и рекам или снаряжали караван верблюдов тоже частным образом.

Торговля была традиционным каналом инвестирования, но некоторая часть средств вкладывалась в ручное производство. Несколько новых отраслей возникло в регионе при высоком халифате: производство бумаги, перенятое у китайцев по ту сторону бассейна Амударьи, заменило обработку листьев папируса в качестве производства материала для письма. Хлопок пришел из Индии. На производстве бумаги и сахара иногда работало огромное количество людей, как, например, на государственных предприятиях, где производили одежду, которую халиф потом раздавал в знак признательности. Тем не менее в идеале ремесленники трудились независимо, в одиночку, иногда нанимая в помощь одного или двух других работников; или же шли в подмастерья, если не могли позволить себе открыть собственное дело. И купцы, и ремесленники находили варианты создания партнерства, чтобы защитить свои интересы в борьбе с другими конкурентами. У зимми такие партнерства могли формироваться посредством их местной общины. Но как минимум в некоторых местах, например в Каире, мастера работали практически в одиночку. Несмотря на то что обычно представители одного ремесла концентрировались в одной и той же части рынка, иногда отдельные мастера находили себе место где-то еще; и, хотя обычно члены одной семьи занимались одним и тем же ремеслом, отдельные люди часто уходили в другую профессию, новую для их семьи. Принцип свободного договора доминировал в жизни города, обеспечивая ей ту гибкость, которая необходима развивающейся экономике[110].

При этом растущем процветании и сопутствующей социальной мобильности ислам и мусульманские институты играли ключевую роль. До некоторой степени в спокойствие и создание благоприятной атмосферы для торговли внесли свой вклад монархическая дисциплина и размеры халифатского государства, по крайней мере при сильных халифах. С порядком пришло процветание. В каком-то смысле, разумеется, именно процветание делало позиции правителей сильными. Но, как только возникла монархия, она повлекла за собой соответствующие последствия. В частности, огромная власть монархии сама влияла на возникновение импульса к развитию высокой культуры. Даже после того, как монархия халифата распалась, новые вопросы и традиции вылились в активный и непрерывный культурный диалог.

Двор в то время являлся средоточием процветания, и его пример и влияние распространились по всей империи: сила притяжения богатства велика. Все доходы, то есть налоги, собранные в провинциях, уходили в Багдад, где тратились на предметы роскоши и новшества последней моды; туда, соответственно, отовсюду стекалась самая амбициозная молодежь. Из столицы в провинции ехали не только лица, назначенные управлять ими, но и купцы, помещики, получившие землю из фондов халифа, и всякого рода люди, вкусившие великолепия Багдада и возвращавшиеся домой. Вводимая при дворе мода в сферах администрации, жизни общества, в литературе и искусстве затем расходилась во все столицы провинций, в то время как сам двор был плавильным котлом, где смешивались всевозможные культурные традиции.

Ключевой особенностью формировавшейся таким образом новой общей культуры, особенностью, которая, в свою очередь, помогала этой культуре формироваться, была высокая степень социальной мобильности: не просто мобильности, обусловленной экономической экспансией, а специфической культурной открытости, основанной на том, что у человека с сильной волей или особыми способностями была возможность подняться по социальной лестнице, не имея привилегированного происхождения и связей в определенных кругах, или вращаться в кругах, образованных другими сообществами, несмотря на преимущества, предоставляемые его собственным кругом. Мусульмане осознавали, что «новые люди» – источник жизнестойкости. Нам известно о споре двух ученых, один из которых жил в Куфе и презирал второго за то, что тот происходил из маленького, никому не известного городка. Второй сказал: «Ты принижаешь свой город, а я добавляю блеска моему». Блистательная генеалогия человека должна начинаться с него самого, а не заканчиваться на нем. Люди искусства и литературы постоянно переезжали с места на место, редко оставаясь жить в родном городе, и обычно могли похвастаться, что побывали во многих далеких местах.

Двор халифа вскоре принял на себя ведущую роль в стимуляции социальной мобильности. Придворные часто занимали наследуемые должности, что было чрезвычайно важно во времена Сасанидов. Иногда они писали о том, что это важно для адаба – благородного воспитания. Землевладельцы по-прежнему в качестве критерия социальной значимости обращали внимание на благородное происхождение – особенно от героев царской крови из доиранской истории. Потомки древних арабских племен по-прежнему гордились чистотой крови; особенно Алиды вообще и Аббасиды в частности. (Существовали специальные правительственные органы для регистрации новых поколений этих двух линий, так что истинность родства практически гарантировалась, и для регулирования значительных объектов собственности и привилегий, которыми их наделяли.) Но такие аристократические тенденции переживали не лучшие времена. Уже при Ануширване аристократическое сасанидское происхождение частично утратило свое значение. Благочестивые мусульмане тоже приложили руку к тому, что члены арабских племен с их предками-язычниками и недавно принявшие ислам землевладельцы поумерили гордыню. Программа Аббасидов во многом основывалась на принципе равенства всех правоверных мусульман, даже если не брать в расчет равенство иного рода, которое превалировало среди подданных абсолютного монарха. В Багдаде при абсолютизме Аббасидов талантливый человек мог заработать состояние или достичь высочайших ступеней общественной лестницы независимо от того, кем родился. При дворе значение имел только его личный адаб, особенно образованность в сфере литературы.

Но новую общерегиональную модель культуры определяла не только экономическая и политическая роль мусульманского двора. Другие социальные проблемы, вызванные экономической экспансией, нашли прямое выражение через исламскую религию. Ее распространение изменило социальные отношения между представителями нескольких традиций высокой культуры по сравнению с тем, как они выглядели во времена Марванидов. К этому моменту мусульмане уже представляли собой не просто небольшой правящий класс, но становились значительной частью населения – в некоторых местах большинством. Следовательно, существовало уже не просто множество религиозных общин, отделенных друг от друга географией, языком и литературными традициями – эту ситуацию не сумели в свое время переломить даже зороастрийцы, обладавшие специфическим иранским этническим самоощущением. Теперь же возникло сообщество, которое соответствовало многим ожиданиям ирано-семитской традиции и даже удовлетворяло ее, но в котором сочетались привлекательность нейтрального свойства, не связанная ни с одной ведущей аграрной этнической группой, и политическая власть, объединившая все земли иранского и семитского наследия в таких территориальных масштабах, каких не удалось достичь Сасанидам. Даже те, кто не принял эту веру, пользовались языком новой общины; но община завоевала такое положение прежде всего благодаря большому количеству новых людей, следовавших ее религиозной традиции.

Со времен Омара II обращение в ислам стимулировалось официально. При Хишаме, к примеру, применение принципов Омара II в Хорасане и долине Амударьи способствовало массовому обращению в ислам, подрывая авторитет местных правителей, придерживавшихся старых убеждений, и добавляя стремительности политическим переменам, приведшим к победе Аббасидов. С приходом к власти Аббасидов обращения стали происходить повсеместно. Через несколько поколений большинство городского населения и даже многие крестьяне в большей части империи стали мусульманами.

Быть мусульманином было очень престижно, и, несомненно, купцы находили это особенно выгодным. Многие профессиональные сферы становились преимущественно мусульманскими, в то время как другие оставались христианскими или еврейскими. Главным образом иммиграция крестьян в растущие города (благодаря которой и формировалось городское население, неспособное воспроизводить себя само) часто сопровождалась обращением в господствующую там религию. Крестьянину приходилось учиться жить новой, городской жизнью, а заодно новым религиозным обрядам. Как только численность мусульман стала значительной, мечеть превратилась в самый оживленный и определенно самый космополитичный центр всех видов деятельности. Народные сказители (куссас) рассуждали там о чудесах пророков и рассказывали истории из Библии и Талмуда, переложенные на исламский лад. Таким образом возник народный ислам со своей историей, этикой и эсхатологией, опиравшимися на самые поразительные идеи из всех более ранних религиозных традиций. Когда города стали преимущественно мусульманскими, их многочисленные связи с населением зависимых от них деревень обеспечили принятие ислама и в деревнях.

При Аббасидах новообращенным уже необязательно было причислять себя к одному из арабских племен, поскольку эти племена сами постепенно теряли свои привилегии. Ислам стал символом не правящего класса, а космополитичного, ориентированного на город народа, новой волны социальной мобильности. Разумеется, последствия социальной мобильности проявились не только в исламе. С развитием урбанизации повысилась и общая социальная мобильность. Многие евреи, прежде занимавшиеся сельским хозяйством в Ираке, обратились к коммерции и стали превосходными купцами. Но именно при принятии ислама люди начинали заниматься более выгодным делом или переезжать с одного места на другое.

Как обычно происходит, экономическая экспансия сама себя укрепляет. Бурный рост городов давал возможность многим зарабатывать целые состояния и способствовал росту социальной мобильности, стремительной даже для региона между Нилом и Амударьей. В условиях мира и спокойствия, установившихся в империи, торговле ничто не мешало развиваться, а вместе в ней ширились рынки и, соответственно, возможности для новых вложений. Купцам, покупавшим подешевле и продававшим подороже, было выгодно возить экзотические товары издалека с меньшим риском для успешной доставки и повышения стоимости перевозки, чем это было в тревожные в политическом плане времена. Поэтому предметы роскоши в изобилии присутствовали не только в Багдаде, но и во многих других местах. Процветание торговли способствовало росту местного производства. Часть накапливаемых в итоге средств уходила на дальнейшее стимулирование экономической деятельности. Для различных нужд обширной торговой сети сформировалась система банковских услуг, которая очевидно (как часто происходило в аграрные времена) выросла из института ростовщиков. Банкиры принимали платежные поручения, выписанные в одном месте, на средства, положенные в банк в другом, далеком от первого. Правительство естественным образом использовало таких банкиров для сбора налогов и в других операциях своей бюрократии. Как мы уже отмечали, без коммерческой сети бюрократическая централизация вряд ли могла быть столь эффективной. Но и наоборот, без надежности бюрократии коммерческая сеть не сумела бы достичь столь широких масштабов.

Несмотря на то что деньги по-прежнему вкладывали в землю – самый надежный источник доходов в аграрную эпоху, – средства, доступные для инвестирования, активно тратились и на развитие торговли. Перевозка товаров премиум-класса приносила самую большую, но непостоянную прибыль, так что не менее важной была транспортировка простых продуктов вроде зерна. Коммерческие модели всегда отличались относительной гибкостью, но это было время необычайных разнообразия и интенсивности. Почти все виды торговли имели форму партнерств; существовало великое множество их типов как в отношении характера сотрудничества партнеров, так и количества партнеров, участвующих в конкретном предприятии. Иногда в партнерстве участвовали мусульмане и немусульмане; это было удобно: например, в партнерстве между мусульманином и евреем еврей делал скидку в субботу, а мусульманин – в пятницу. Чтобы поддерживать контакты с людьми на больших расстояниях, которых требовала межрегиональная торговля, купец, живший в Гуджарате (Индия), мог путешествовать по Испании или планировать коммерческую поездку в бассейн Амударьи или в Поволжье – существовала регулярная почтовая служба, организованная частными лицами вдоль важнейших путей по морю и суше. Обычно почта шла медленно, но были и службы, которые можно назвать экспресс-почтой. Возможно, как в случае со службой официальных посыльных (барид) для нужд центрального правительства, почтальоны могли перевозить послания очень быстро, меняя лошадей на заранее оборудованных станциях обслуживания[109]. Сами купцы перевозили свой товар на судах, как правило принадлежавших частным лицам, по морям и рекам или снаряжали караван верблюдов тоже частным образом.

Торговля была традиционным каналом инвестирования, но некоторая часть средств вкладывалась в ручное производство. Несколько новых отраслей возникло в регионе при высоком халифате: производство бумаги, перенятое у китайцев по ту сторону бассейна Амударьи, заменило обработку листьев папируса в качестве производства материала для письма. Хлопок пришел из Индии. На производстве бумаги и сахара иногда работало огромное количество людей, как, например, на государственных предприятиях, где производили одежду, которую халиф потом раздавал в знак признательности. Тем не менее в идеале ремесленники трудились независимо, в одиночку, иногда нанимая в помощь одного или двух других работников; или же шли в подмастерья, если не могли позволить себе открыть собственное дело. И купцы, и ремесленники находили варианты создания партнерства, чтобы защитить свои интересы в борьбе с другими конкурентами. У зимми такие партнерства могли формироваться посредством их местной общины. Но как минимум в некоторых местах, например в Каире, мастера работали практически в одиночку. Несмотря на то что обычно представители одного ремесла концентрировались в одной и той же части рынка, иногда отдельные мастера находили себе место где-то еще; и, хотя обычно члены одной семьи занимались одним и тем же ремеслом, отдельные люди часто уходили в другую профессию, новую для их семьи. Принцип свободного договора доминировал в жизни города, обеспечивая ей ту гибкость, которая необходима развивающейся экономике[110].

При этом растущем процветании и сопутствующей социальной мобильности ислам и мусульманские институты играли ключевую роль. До некоторой степени в спокойствие и создание благоприятной атмосферы для торговли внесли свой вклад монархическая дисциплина и размеры халифатского государства, по крайней мере при сильных халифах. С порядком пришло процветание. В каком-то смысле, разумеется, именно процветание делало позиции правителей сильными. Но, как только возникла монархия, она повлекла за собой соответствующие последствия. В частности, огромная власть монархии сама влияла на возникновение импульса к развитию высокой культуры. Даже после того, как монархия халифата распалась, новые вопросы и традиции вылились в активный и непрерывный культурный диалог.

Двор в то время являлся средоточием процветания, и его пример и влияние распространились по всей империи: сила притяжения богатства велика. Все доходы, то есть налоги, собранные в провинциях, уходили в Багдад, где тратились на предметы роскоши и новшества последней моды; туда, соответственно, отовсюду стекалась самая амбициозная молодежь. Из столицы в провинции ехали не только лица, назначенные управлять ими, но и купцы, помещики, получившие землю из фондов халифа, и всякого рода люди, вкусившие великолепия Багдада и возвращавшиеся домой. Вводимая при дворе мода в сферах администрации, жизни общества, в литературе и искусстве затем расходилась во все столицы провинций, в то время как сам двор был плавильным котлом, где смешивались всевозможные культурные традиции.

Ключевой особенностью формировавшейся таким образом новой общей культуры, особенностью, которая, в свою очередь, помогала этой культуре формироваться, была высокая степень социальной мобильности: не просто мобильности, обусловленной экономической экспансией, а специфической культурной открытости, основанной на том, что у человека с сильной волей или особыми способностями была возможность подняться по социальной лестнице, не имея привилегированного происхождения и связей в определенных кругах, или вращаться в кругах, образованных другими сообществами, несмотря на преимущества, предоставляемые его собственным кругом. Мусульмане осознавали, что «новые люди» – источник жизнестойкости. Нам известно о споре двух ученых, один из которых жил в Куфе и презирал второго за то, что тот происходил из маленького, никому не известного городка. Второй сказал: «Ты принижаешь свой город, а я добавляю блеска моему». Блистательная генеалогия человека должна начинаться с него самого, а не заканчиваться на нем. Люди искусства и литературы постоянно переезжали с места на место, редко оставаясь жить в родном городе, и обычно могли похвастаться, что побывали во многих далеких местах.

Двор халифа вскоре принял на себя ведущую роль в стимуляции социальной мобильности. Придворные часто занимали наследуемые должности, что было чрезвычайно важно во времена Сасанидов. Иногда они писали о том, что это важно для адаба – благородного воспитания. Землевладельцы по-прежнему в качестве критерия социальной значимости обращали внимание на благородное происхождение – особенно от героев царской крови из доиранской истории. Потомки древних арабских племен по-прежнему гордились чистотой крови; особенно Алиды вообще и Аббасиды в частности. (Существовали специальные правительственные органы для регистрации новых поколений этих двух линий, так что истинность родства практически гарантировалась, и для регулирования значительных объектов собственности и привилегий, которыми их наделяли.) Но такие аристократические тенденции переживали не лучшие времена. Уже при Ануширване аристократическое сасанидское происхождение частично утратило свое значение. Благочестивые мусульмане тоже приложили руку к тому, что члены арабских племен с их предками-язычниками и недавно принявшие ислам землевладельцы поумерили гордыню. Программа Аббасидов во многом основывалась на принципе равенства всех правоверных мусульман, даже если не брать в расчет равенство иного рода, которое превалировало среди подданных абсолютного монарха. В Багдаде при абсолютизме Аббасидов талантливый человек мог заработать состояние или достичь высочайших ступеней общественной лестницы независимо от того, кем родился. При дворе значение имел только его личный адаб, особенно образованность в сфере литературы.

Но новую общерегиональную модель культуры определяла не только экономическая и политическая роль мусульманского двора. Другие социальные проблемы, вызванные экономической экспансией, нашли прямое выражение через исламскую религию. Ее распространение изменило социальные отношения между представителями нескольких традиций высокой культуры по сравнению с тем, как они выглядели во времена Марванидов. К этому моменту мусульмане уже представляли собой не просто небольшой правящий класс, но становились значительной частью населения – в некоторых местах большинством. Следовательно, существовало уже не просто множество религиозных общин, отделенных друг от друга географией, языком и литературными традициями – эту ситуацию не сумели в свое время переломить даже зороастрийцы, обладавшие специфическим иранским этническим самоощущением. Теперь же возникло сообщество, которое соответствовало многим ожиданиям ирано-семитской традиции и даже удовлетворяло ее, но в котором сочетались привлекательность нейтрального свойства, не связанная ни с одной ведущей аграрной этнической группой, и политическая власть, объединившая все земли иранского и семитского наследия в таких территориальных масштабах, каких не удалось достичь Сасанидам. Даже те, кто не принял эту веру, пользовались языком новой общины; но община завоевала такое положение прежде всего благодаря большому количеству новых людей, следовавших ее религиозной традиции.

Со времен Омара II обращение в ислам стимулировалось официально. При Хишаме, к примеру, применение принципов Омара II в Хорасане и долине Амударьи способствовало массовому обращению в ислам, подрывая авторитет местных правителей, придерживавшихся старых убеждений, и добавляя стремительности политическим переменам, приведшим к победе Аббасидов. С приходом к власти Аббасидов обращения стали происходить повсеместно. Через несколько поколений большинство городского населения и даже многие крестьяне в большей части империи стали мусульманами.

Быть мусульманином было очень престижно, и, несомненно, купцы находили это особенно выгодным. Многие профессиональные сферы становились преимущественно мусульманскими, в то время как другие оставались христианскими или еврейскими. Главным образом иммиграция крестьян в растущие города (благодаря которой и формировалось городское население, неспособное воспроизводить себя само) часто сопровождалась обращением в господствующую там религию. Крестьянину приходилось учиться жить новой, городской жизнью, а заодно новым религиозным обрядам. Как только численность мусульман стала значительной, мечеть превратилась в самый оживленный и определенно самый космополитичный центр всех видов деятельности. Народные сказители (куссас) рассуждали там о чудесах пророков и рассказывали истории из Библии и Талмуда, переложенные на исламский лад. Таким образом возник народный ислам со своей историей, этикой и эсхатологией, опиравшимися на самые поразительные идеи из всех более ранних религиозных традиций. Когда города стали преимущественно мусульманскими, их многочисленные связи с населением зависимых от них деревень обеспечили принятие ислама и в деревнях.

При Аббасидах новообращенным уже необязательно было причислять себя к одному из арабских племен, поскольку эти племена сами постепенно теряли свои привилегии. Ислам стал символом не правящего класса, а космополитичного, ориентированного на город народа, новой волны социальной мобильности. Разумеется, последствия социальной мобильности проявились не только в исламе. С развитием урбанизации повысилась и общая социальная мобильность. Многие евреи, прежде занимавшиеся сельским хозяйством в Ираке, обратились к коммерции и стали превосходными купцами. Но именно при принятии ислама люди начинали заниматься более выгодным делом или переезжать с одного места на другое.

Религия зимми

По мере того как более активная часть населения – городского и ориентированного на город – принимала ислам, менялась социальная и культурная роль старших религий. Их приверженцы становились меньшинством в империи. Но длительное время обряды и обычаи этих меньшинств, которые в рамках отдельной области могли оставаться большинством, влияли на жизнь всего сообщества, которая не всегда была привлекательной, но в которой сохранялись связи с землей и с прошлым на уровне повседневных и сезонных обычаев, чего не хватало мусульманам с их городской ориентацией.

Большая мечеть в Самарре, Ирак. Фото нач. XX в.

Большая мечеть в Самарре, Ирак. Фото нач. XX в.

Во времена арабского завоевания те несколько религиозных групп, которым предстояло сформировать защищаемые общины зимми, получили равный друг с другом статус и защиту от взаимного вмешательства. Например, защиту от перехода из одной общины зимми в другую, чего мусульмане не одобряли. Евреи оказались гораздо в более выигрышном положении, чем, скажем, при византийцах; это была не только экономическая, но и политическая открытость, позволявшая развивать их коммерческую деятельность. Даже положение относительно привилегированных христиан-несторианцев временно улучшилось по сравнению с зороастрийской аристократией, по крайней мере до тех пор, пока аристократия не приняла ислам. Секты христиан-монофизитов Египта, Сирии и Армении сразу же много выиграли от устранения привилегированных греков. Кроме общей поддержки религий авраамической традиции, мусульмане демонстрировали благосклонность к позиции монофизитов по отдельным вопросам, в частности, к неприятию монофизитами религиозных статуй и фигурального искусства, что, вероятно, объяснялось их ненавистью к более богатым церквям, которые могли позволить себе подобные украшения. Уже во времена Марванидов мусульмане начали косо посматривать на фигуративное искусство, прямо или косвенно связанное с религией, к восторгу некоторых христиан.

Но к началу эпохи Аббасидов сообщества зимми становились все более изолированными (как общины и как самобытные духовные традиции) от духовной жизни большинства, по крайней мере на уровне высокой культуры. Их стали отождествлять с отдельными этническими группами. Говоря об этнических группах, мы, разумеется, имеем в виду не национальности как таковые, а любые группы с общей культурой, в которых рождаются новые люди; и особенно группы малых размеров, более сплоченные, имеющие общий язык или диалект и дух преданности собратьям по общине, пусть даже и не живущим на единой территории. Религиозные общины между Нилом и Амударьей давно приравнивались к таким этническим группам; теперь же это явление усугубилось. Почти каждая этническая группа, не принявшая ислам, стала отождествляться с ее религией больше, чем с языком общения. Так, армяне, хотя и обладали собственным языком, в большей степени ассоциировались с их собственной церковью, которая сохраняла независимость не только в горах, где численность армян была самой плотной, но и в Сирии и Египте (несмотря на сходство армянской теологии с монофизитской, широко принимаемой там), в Ираке или Иране. Армянин, говоривший по-арабски, все же оставался армянином, если принадлежал к лону этой церкви; а армянин, отрекшийся от своей церкви (типично для ислама), вскоре оказывался членом совершенно другой общины. (В исламе, разумеется, в основе существования и сохранения старых этнических групп лежал язык, или диалект, или места проживания, или экономической функции, а при возникновении новых они часто ассоциировались с новыми исламскими сектами; хотя обычно такие этнические группы не имели таких же строго определенных границ, как группы зимми.)

Во времена арабского завоевания те несколько религиозных групп, которым предстояло сформировать защищаемые общины зимми, получили равный друг с другом статус и защиту от взаимного вмешательства. Например, защиту от перехода из одной общины зимми в другую, чего мусульмане не одобряли. Евреи оказались гораздо в более выигрышном положении, чем, скажем, при византийцах; это была не только экономическая, но и политическая открытость, позволявшая развивать их коммерческую деятельность. Даже положение относительно привилегированных христиан-несторианцев временно улучшилось по сравнению с зороастрийской аристократией, по крайней мере до тех пор, пока аристократия не приняла ислам. Секты христиан-монофизитов Египта, Сирии и Армении сразу же много выиграли от устранения привилегированных греков. Кроме общей поддержки религий авраамической традиции, мусульмане демонстрировали благосклонность к позиции монофизитов по отдельным вопросам, в частности, к неприятию монофизитами религиозных статуй и фигурального искусства, что, вероятно, объяснялось их ненавистью к более богатым церквям, которые могли позволить себе подобные украшения. Уже во времена Марванидов мусульмане начали косо посматривать на фигуративное искусство, прямо или косвенно связанное с религией, к восторгу некоторых христиан.

Но к началу эпохи Аббасидов сообщества зимми становились все более изолированными (как общины и как самобытные духовные традиции) от духовной жизни большинства, по крайней мере на уровне высокой культуры. Их стали отождествлять с отдельными этническими группами. Говоря об этнических группах, мы, разумеется, имеем в виду не национальности как таковые, а любые группы с общей культурой, в которых рождаются новые люди; и особенно группы малых размеров, более сплоченные, имеющие общий язык или диалект и дух преданности собратьям по общине, пусть даже и не живущим на единой территории. Религиозные общины между Нилом и Амударьей давно приравнивались к таким этническим группам; теперь же это явление усугубилось. Почти каждая этническая группа, не принявшая ислам, стала отождествляться с ее религией больше, чем с языком общения. Так, армяне, хотя и обладали собственным языком, в большей степени ассоциировались с их собственной церковью, которая сохраняла независимость не только в горах, где численность армян была самой плотной, но и в Сирии и Египте (несмотря на сходство армянской теологии с монофизитской, широко принимаемой там), в Ираке или Иране. Армянин, говоривший по-арабски, все же оставался армянином, если принадлежал к лону этой церкви; а армянин, отрекшийся от своей церкви (типично для ислама), вскоре оказывался членом совершенно другой общины. (В исламе, разумеется, в основе существования и сохранения старых этнических групп лежал язык, или диалект, или места проживания, или экономической функции, а при возникновении новых они часто ассоциировались с новыми исламскими сектами; хотя обычно такие этнические группы не имели таких же строго определенных границ, как группы зимми.)