Страница:

В ходе данной работы удобнее будет при необходимости транслитерировать урду по той же системе, что и персидский. Однако ее стоит дополнить ретрофлексиями t‘, d‘, r’ (как в Энциклопедии ислама), п (и назальной п). (Также можно отметить фрикативные kh и gh; так различаются одни диграфы от других, так как аспираты kh и gh являются равнозначными диграфами, и их не стоит путать со знаками k’h, g’h, которые обсуждались в разделе об арабской транслитерации.) За исключением ретрофлексий, аспират и назальных звуков, произношение в общем схоже с персидским (звучит как упрощенный английский, диакритические знаки при этом игнорируются). Гласные читаются, как в арабском языке, за некоторыми исключениями: а звучит как и в cut, ау как а в слове bad, aw произносится как awe, ê как в they, а ô звучит как в слове over.

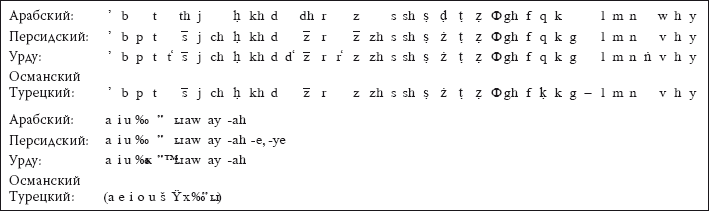

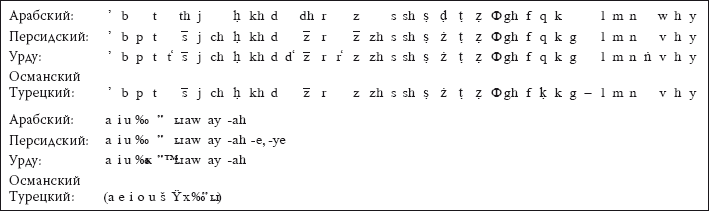

Что касается других языков, в данной работе мы редко сталкиваемся с необходимостью их транслитерации. Но при необходимости мы можем осуществить транслитерацию, основываясь на уже рассмотренных системах. Иногда мы можем ссылаться на общепринятое научное соглашение. Например, в таких случаях, когда стандартная романизированная форма уже давно стала устойчивой, или когда транслитерация может быть записана кириллицей. Порой имена и названия ассимилируются со словами одного из четырех приведенных выше языков. В данной работе используется следующая транслитерация этих языков (по причинам, приведенным в тексте и примечаниях):

Если следовать данным системам, то транслитерация с каждого указанного языка будет обратимой (за исключением некоторых элементов турецкого). Более того, не возникнет конфликта с арабским языком (исключение составляют аспираты из урду th, dh). Данная система обеспечивает высокий уровень устной узнаваемости. Также она позволяет избежать многих трудностей при выборе шрифта и наборе текста; при утрате диакритических знаков слова останутся узнаваемыми. Системы, используемые в этой работе, отклоняются от второго издания Encyclopaedia of I slam в следующем:

Если следовать данным системам, то транслитерация с каждого указанного языка будет обратимой (за исключением некоторых элементов турецкого). Более того, не возникнет конфликта с арабским языком (исключение составляют аспираты из урду th, dh). Данная система обеспечивает высокий уровень устной узнаваемости. Также она позволяет избежать многих трудностей при выборе шрифта и наборе текста; при утрате диакритических знаков слова останутся узнаваемыми. Системы, используемые в этой работе, отклоняются от второго издания Encyclopaedia of I slam в следующем:

во всех языках: – ah заменяет – a, q вместо k (исключение турецкий), j заменяет dj; диграфы не подчеркиваются (исключение урду);

в персидском, урду, турецком языках: s заменяет th, z вместо dh, ż заменяет d, v заменяет w, ch заменяет č, -е (-уе) вместо – i, артикли и сложные слова ассимилируются (-uddîn и т. д.);

в индо-персидском и урду:ê, ô;

в турецком от арабского: турецкие гласные.

Мусульманские имена собственные

Исламский календарь

Исторический метод в изучении цивилизации

Исторический гуманизм

Что касается других языков, в данной работе мы редко сталкиваемся с необходимостью их транслитерации. Но при необходимости мы можем осуществить транслитерацию, основываясь на уже рассмотренных системах. Иногда мы можем ссылаться на общепринятое научное соглашение. Например, в таких случаях, когда стандартная романизированная форма уже давно стала устойчивой, или когда транслитерация может быть записана кириллицей. Порой имена и названия ассимилируются со словами одного из четырех приведенных выше языков. В данной работе используется следующая транслитерация этих языков (по причинам, приведенным в тексте и примечаниях):

во всех языках: – ah заменяет – a, q вместо k (исключение турецкий), j заменяет dj; диграфы не подчеркиваются (исключение урду);

в персидском, урду, турецком языках: s заменяет th, z вместо dh, ż заменяет d, v заменяет w, ch заменяет č, -е (-уе) вместо – i, артикли и сложные слова ассимилируются (-uddîn и т. д.);

в индо-персидском и урду:ê, ô;

в турецком от арабского: турецкие гласные.

Мусульманские имена собственные

Многие имена собственные, с которыми новичок сталкивается в материалах об исламе, могут показаться слишком длинными, сложными и трудно определяемыми. Это естественное явление для чуждой цивилизации. Единственным средством в борьбе с этими трудностями является продолжительная практика. Тем не менее, читателю следует принять во внимание определенные классы имен, что поможет в некоторой мере идентифицировать их. Для начала, определив для себя общие черты имен, читатель сможет сконцентрироваться на их различиях. Таким образом, ему удастся разобраться в них.

Большинство мусульманских имен носят арабское, персидское или турецкое происхождение. Даже несмотря на то, что во всех этих странах распространен разный язык. Но, конечно, арабский элемент является наиболее существенным. Черты местных языков также, несомненно, присутствуют, например, в Малайзии или Африке. Основной подход к формированию личных имен практически везде одинаковый. Вплоть до современности очень немногие мусульмане имели «семейные» имена. Существовал простой тройной принцип присвоения имени. Первое – это «данное» имя, которое давалось при рождении. Второе – это имя отца. И третье, при необходимости, человек получал описательное имя. Оно могло происходить от названия места его рождения, от рода деятельности или передаваться от предков. Более того, если человек занимал высокое положение, то от правителя он получал дополнительное почетное имя. Вне зависимости от времени или местности человек мог носить только два типа дарованных имен. Например, чисто мусульманское имя, обычно арабское, и имя, указывающее на место рождения; либо простое имя и почетное; или, что было распространено у арабов, кунйа (объясняется далее) и просто имя. Обычно только одно из двух имен становилось часто употребляемым.

Ни одно из этих имен не использовалось для «регистрации», как, например, сейчас можно найти человека по каталогу или в телефонной книге. По самой нераспространенной части имени можно было быстро отыскать человека. Например, предположим, что человека зовут Ахмад, его отца звали Али, и он известен как Зинджани, так как приехал из Зинджана. В любом мусульманском городе живут десятки Ахмадов, и у многих отцов звали Али. Однако из маленького местечка Зинджан приезжает не так уж много народу. Итак, разумнее всего обращаться к человеку (естественно, не для земляков) Зинджани. Иногда у людей было два и более имен, по которым их могли узнать. Возможно, они пользовались ими в разных кругах. Соответственно, новичку лучше всего следовать тому имени, которое по определенным причинам указывает автор. В случае сомнения нужно назвать максимально полную комбинацию имен человека.

Определенные виды имен, в частности арабского происхождения, включают в себя некоторые элементы, образующие неделимую часть. Эти элементы обязательно нужно уметь распознавать. Ал-(аль-) представляет собой определенный артикль и встречается в подавляющем большинстве имен. Перед определенными согласными л ассимилируется с первым согласным слова и произносится как – р, с, д и т. д. Встречаются имена, которые могут употребляться как с ал-, так и без. Эта часть обычно опускается в указателях. Абу изначально означало «отец кого-то». Однако со временем это слово превратилось в элемент мужского имени: к данной части можно прибавить любое дарованное имя, и новая комбинация будет представлять собой новое единое имя. У древних арабов к личному имени нередко добавляли эпитет или почетное звание, кунйа, например, Абу-Бакр. (В персидском и турецком Абу- иногда превращалось в Бу- или Ба-.) В женских именах Умы- выполняло те же функции, что и Абу в мужском, к примеру, Умм-Култум.

Ибн. означает «сын кого-то» (или бинт, «дочь кого-то»). Арабы часто используют эту вставку между дарованным именем и именем отца, иногда они идут дальше и указывают ее между именами отца и деда, деда и прадеда и далее по родословной линии. Нередко цепочка полного мужского имени бывает очень длинной. «Ибн-А…» порой становится просто семейным именем. В языках, отличных от арабского, и в современных арабских странах ибн обычно не используется. С другой стороны, в персидском место этого элемента может занимать суффикс – зада; в тюркских – оглы, что тоже формирует семейные имена. Иногда имена меняются в зависимости от местности; как Ибн-Таги = Таги-заде.

Прим.: Такие элементы, как Ибн- или Абу-, а также другие префиксы (и суффиксы), как Абд-, нельзя опускать. В противном случае изменится все имя. В данной работе они будут писаться через дефис[12].

I. Имена пророков.

Многие библейские герои признаны мусульманами как пророки. И их имена, обычно в арабской форме (в дальнейшем преобразованы и в другие языки), являются очень распространенными. (Особые варианты этих имен носят христиане и евреи, живущие в исламских странах.) Примеры подобных имен: Ибрагим=Авраам; Исмаил=Исмаэль; Исхак=Исаак; Якуб=Иаков; Юсуф=Иосиф; Муса= Моисей; Харун=Аарон; Дауд=Давид; Сулейман=Соломон; Йахья=Иоанн; Марьям=Мария; Иса=Иисус. Более того, некоторые пророки, чьи имена являются очень распространенными, не упомянуты в Библии, например, сам Мухаммад.

II. Имена от распространенных арабских корней.

(a) в корне ХМД присутствуют три согласных, которые являются основой слов, главный смысл которых связан с понятием «хвала». Например, Мухаммад, Ахмед, Махмуд, Хамид и т. п.;

(b) слова с корнем ХСН связаны с понятием «благо», например, Мухсин, Хасан, Хусейн, Хассан и т. п.;

(c) слова с корнем СД связаны с понятием «счастье», как Сад, Саид, Мае уд и др.;

(d) корень ЗИД является основой слов, передающих понятие «рост», например, Зайд, Язид и т. д.;

(e) корень ‘МР является основой для слов, связанных с понятием «жизнь», как Амр, ‘Умар и т. п.

VI. Имена, содержащие Абд (’Адб):

Слово абд означает «раб кого-то». Будучи префиксом к эпитетам Господа, оно формирует неделимые цельные имена. Так, например, Аод аль Кадир означает «Раб Всевышнего». (Соответственно, такие имена нельзя разбивать, как это нередко происходит в прессе.) Другие распространенные имена подобного типа: Аод ар Рахман и Абд Аллах.

Другие слова, означающие «раб», используются таким же способом: превращаются в префикс Мамлюк- и Голам- или в суффикс – банде и – голи. Обычно они прикрепляются к имени Господа, Пророка или имама.

VII. Имена, содержащие – Аллах:

Эти имена строятся по тому же принципу, что и предыдущая группа. Они заканчиваются на – Аллах (или другие божественные имена) и включают в себя различные первые элементы (или иногда суффиксы); например, Хамд-Аллах означает «Хвала Богу». Иногда подобные составные имена формируются из имен пророков: Нур-Мухаммад, «Свет Мухаммада».

VIII. Имена, содержащие – ад-дин (– al-din), – ад-даулях (al-dawlah), – аль-мульк (-almulk):

Раньше эти слова передавали титулы, но со временем просто стали частью имен. Например, – ад-дин (или – еддин) означало «от религии»: то есть Кутб-ад-дин, «Столп религии»; – ад-даулях (или – ед-дауля) означало «от династии»: Муизз-ад-даулях, «Оплот династии»; – аль-мульк означало «от царства»: так, Низам-аль-Мульк, «Добрая воля царства». Прим.: Каждый из этих трех постфиксов иногда может опускаться, при этом имя не искажается и остается узнаваемым.

IX. Имена, содержащие – му (-Ми):

Большинство арабских причастий начинаются на М, в частности на Му. Между тем от причастий образовывалось множество имен, означавших почетные звания. По этому принципу создавались многие царские имена, например, халифов династии Аббасидов: Мансур, Мамун, Мутасим, Мутаваккил, Мутадид, Мустансир. Довольно часто имена начинаются с Мут- или Муст-, эти элементы формируют причастия от целой группы глаголов.

Для того чтобы выделить подобные имена в отдельный класс, следует обращать внимание на буквы, идущие после формообразующего сочетания му-.

X. Имена, содержащие – и:

Это естественный элемент терминологии в исламских языках. Он передает понятие родства или происхождения. Например, человек из городка Шираз будет Ширази, из Индии (Хинд) – Хинди. Более того, если человек является чьим-то протеже, например, некоего Саада, то его будут звать Саади; потомок Утмана будет Утмини; а член племени Кинда будет ал-Кинди. (Турецким эквивалентом являются окончания – ли или – лии (-1х), – лу или – лю.)

Также существует множество распространенных имен, которые непросто определить с первого взгляда. Они могут быть арабского происхождения (мужские: Али, Джафар, Хабиб, Хамза, Салих; женские: Фатима, Зейнаб, и т. д.), персидского (Фируз, Бахрам и т. д.), турецкого (Арслан, Тимур и т. д.) и из других языков.

Иногда разные звания могут составлять части одного имени личного. Например, в имени Малик-шах малик означает «царь» на арабском, а шах – на персидском. Титулы или их элементы могут полностью заменять имя, а могут быть неразрывны с ним. К таким титулам относятся мир (амир), бег, хан, мирза, шайх, шах, ага и т. д. Некоторые из этих званий обладают особым значением: шах в качестве префикса означает «святой», а в качестве суффикса «царь»; мирза в виде префикса означает «господин», а в виде суффикса «принц»; сайид или шариф употребляется по отношению к потомкам Мухаммада; хадж или хаджи – для тех, кто совершил паломничество, причем не обязательно в Мекку.

Порой в разных языках одни и те же имена изменяются до неузнаваемости: так Мухаммад становится Мехмедом (или Мехметом) в турецком или Махмаду в Западной Африке. В Российской империи мусульмане нередко сами заменяли – и, – оглы, – заде на – ев и – os; или прибавляли русское окончание к полному имени. Индийские мусульмане часто англизировали свои имена, подстраивая их к нормам английского произношения, например, Syed для Sayyid, Saeed для Sa’îd. В более общем смысле звуки менялись следующим образом: ау=у, î=ее, û=oo, короткий а превращался в и. Во французских колониях мусульмане также меняли звучание своих имен: s=ss, û=ou, g=gu и т. д.

Большинство мусульманских имен носят арабское, персидское или турецкое происхождение. Даже несмотря на то, что во всех этих странах распространен разный язык. Но, конечно, арабский элемент является наиболее существенным. Черты местных языков также, несомненно, присутствуют, например, в Малайзии или Африке. Основной подход к формированию личных имен практически везде одинаковый. Вплоть до современности очень немногие мусульмане имели «семейные» имена. Существовал простой тройной принцип присвоения имени. Первое – это «данное» имя, которое давалось при рождении. Второе – это имя отца. И третье, при необходимости, человек получал описательное имя. Оно могло происходить от названия места его рождения, от рода деятельности или передаваться от предков. Более того, если человек занимал высокое положение, то от правителя он получал дополнительное почетное имя. Вне зависимости от времени или местности человек мог носить только два типа дарованных имен. Например, чисто мусульманское имя, обычно арабское, и имя, указывающее на место рождения; либо простое имя и почетное; или, что было распространено у арабов, кунйа (объясняется далее) и просто имя. Обычно только одно из двух имен становилось часто употребляемым.

Ни одно из этих имен не использовалось для «регистрации», как, например, сейчас можно найти человека по каталогу или в телефонной книге. По самой нераспространенной части имени можно было быстро отыскать человека. Например, предположим, что человека зовут Ахмад, его отца звали Али, и он известен как Зинджани, так как приехал из Зинджана. В любом мусульманском городе живут десятки Ахмадов, и у многих отцов звали Али. Однако из маленького местечка Зинджан приезжает не так уж много народу. Итак, разумнее всего обращаться к человеку (естественно, не для земляков) Зинджани. Иногда у людей было два и более имен, по которым их могли узнать. Возможно, они пользовались ими в разных кругах. Соответственно, новичку лучше всего следовать тому имени, которое по определенным причинам указывает автор. В случае сомнения нужно назвать максимально полную комбинацию имен человека.

Определенные виды имен, в частности арабского происхождения, включают в себя некоторые элементы, образующие неделимую часть. Эти элементы обязательно нужно уметь распознавать. Ал-(аль-) представляет собой определенный артикль и встречается в подавляющем большинстве имен. Перед определенными согласными л ассимилируется с первым согласным слова и произносится как – р, с, д и т. д. Встречаются имена, которые могут употребляться как с ал-, так и без. Эта часть обычно опускается в указателях. Абу изначально означало «отец кого-то». Однако со временем это слово превратилось в элемент мужского имени: к данной части можно прибавить любое дарованное имя, и новая комбинация будет представлять собой новое единое имя. У древних арабов к личному имени нередко добавляли эпитет или почетное звание, кунйа, например, Абу-Бакр. (В персидском и турецком Абу- иногда превращалось в Бу- или Ба-.) В женских именах Умы- выполняло те же функции, что и Абу в мужском, к примеру, Умм-Култум.

Ибн. означает «сын кого-то» (или бинт, «дочь кого-то»). Арабы часто используют эту вставку между дарованным именем и именем отца, иногда они идут дальше и указывают ее между именами отца и деда, деда и прадеда и далее по родословной линии. Нередко цепочка полного мужского имени бывает очень длинной. «Ибн-А…» порой становится просто семейным именем. В языках, отличных от арабского, и в современных арабских странах ибн обычно не используется. С другой стороны, в персидском место этого элемента может занимать суффикс – зада; в тюркских – оглы, что тоже формирует семейные имена. Иногда имена меняются в зависимости от местности; как Ибн-Таги = Таги-заде.

Прим.: Такие элементы, как Ибн- или Абу-, а также другие префиксы (и суффиксы), как Абд-, нельзя опускать. В противном случае изменится все имя. В данной работе они будут писаться через дефис[12].

I. Имена пророков.

Многие библейские герои признаны мусульманами как пророки. И их имена, обычно в арабской форме (в дальнейшем преобразованы и в другие языки), являются очень распространенными. (Особые варианты этих имен носят христиане и евреи, живущие в исламских странах.) Примеры подобных имен: Ибрагим=Авраам; Исмаил=Исмаэль; Исхак=Исаак; Якуб=Иаков; Юсуф=Иосиф; Муса= Моисей; Харун=Аарон; Дауд=Давид; Сулейман=Соломон; Йахья=Иоанн; Марьям=Мария; Иса=Иисус. Более того, некоторые пророки, чьи имена являются очень распространенными, не упомянуты в Библии, например, сам Мухаммад.

II. Имена от распространенных арабских корней.

(a) в корне ХМД присутствуют три согласных, которые являются основой слов, главный смысл которых связан с понятием «хвала». Например, Мухаммад, Ахмед, Махмуд, Хамид и т. п.;

(b) слова с корнем ХСН связаны с понятием «благо», например, Мухсин, Хасан, Хусейн, Хассан и т. п.;

(c) слова с корнем СД связаны с понятием «счастье», как Сад, Саид, Мае уд и др.;

(d) корень ЗИД является основой слов, передающих понятие «рост», например, Зайд, Язид и т. д.;

(e) корень ‘МР является основой для слов, связанных с понятием «жизнь», как Амр, ‘Умар и т. п.

VI. Имена, содержащие Абд (’Адб):

Слово абд означает «раб кого-то». Будучи префиксом к эпитетам Господа, оно формирует неделимые цельные имена. Так, например, Аод аль Кадир означает «Раб Всевышнего». (Соответственно, такие имена нельзя разбивать, как это нередко происходит в прессе.) Другие распространенные имена подобного типа: Аод ар Рахман и Абд Аллах.

Другие слова, означающие «раб», используются таким же способом: превращаются в префикс Мамлюк- и Голам- или в суффикс – банде и – голи. Обычно они прикрепляются к имени Господа, Пророка или имама.

VII. Имена, содержащие – Аллах:

Эти имена строятся по тому же принципу, что и предыдущая группа. Они заканчиваются на – Аллах (или другие божественные имена) и включают в себя различные первые элементы (или иногда суффиксы); например, Хамд-Аллах означает «Хвала Богу». Иногда подобные составные имена формируются из имен пророков: Нур-Мухаммад, «Свет Мухаммада».

VIII. Имена, содержащие – ад-дин (– al-din), – ад-даулях (al-dawlah), – аль-мульк (-almulk):

Раньше эти слова передавали титулы, но со временем просто стали частью имен. Например, – ад-дин (или – еддин) означало «от религии»: то есть Кутб-ад-дин, «Столп религии»; – ад-даулях (или – ед-дауля) означало «от династии»: Муизз-ад-даулях, «Оплот династии»; – аль-мульк означало «от царства»: так, Низам-аль-Мульк, «Добрая воля царства». Прим.: Каждый из этих трех постфиксов иногда может опускаться, при этом имя не искажается и остается узнаваемым.

IX. Имена, содержащие – му (-Ми):

Большинство арабских причастий начинаются на М, в частности на Му. Между тем от причастий образовывалось множество имен, означавших почетные звания. По этому принципу создавались многие царские имена, например, халифов династии Аббасидов: Мансур, Мамун, Мутасим, Мутаваккил, Мутадид, Мустансир. Довольно часто имена начинаются с Мут- или Муст-, эти элементы формируют причастия от целой группы глаголов.

Для того чтобы выделить подобные имена в отдельный класс, следует обращать внимание на буквы, идущие после формообразующего сочетания му-.

X. Имена, содержащие – и:

Это естественный элемент терминологии в исламских языках. Он передает понятие родства или происхождения. Например, человек из городка Шираз будет Ширази, из Индии (Хинд) – Хинди. Более того, если человек является чьим-то протеже, например, некоего Саада, то его будут звать Саади; потомок Утмана будет Утмини; а член племени Кинда будет ал-Кинди. (Турецким эквивалентом являются окончания – ли или – лии (-1х), – лу или – лю.)

Также существует множество распространенных имен, которые непросто определить с первого взгляда. Они могут быть арабского происхождения (мужские: Али, Джафар, Хабиб, Хамза, Салих; женские: Фатима, Зейнаб, и т. д.), персидского (Фируз, Бахрам и т. д.), турецкого (Арслан, Тимур и т. д.) и из других языков.

Иногда разные звания могут составлять части одного имени личного. Например, в имени Малик-шах малик означает «царь» на арабском, а шах – на персидском. Титулы или их элементы могут полностью заменять имя, а могут быть неразрывны с ним. К таким титулам относятся мир (амир), бег, хан, мирза, шайх, шах, ага и т. д. Некоторые из этих званий обладают особым значением: шах в качестве префикса означает «святой», а в качестве суффикса «царь»; мирза в виде префикса означает «господин», а в виде суффикса «принц»; сайид или шариф употребляется по отношению к потомкам Мухаммада; хадж или хаджи – для тех, кто совершил паломничество, причем не обязательно в Мекку.

Порой в разных языках одни и те же имена изменяются до неузнаваемости: так Мухаммад становится Мехмедом (или Мехметом) в турецком или Махмаду в Западной Африке. В Российской империи мусульмане нередко сами заменяли – и, – оглы, – заде на – ев и – os; или прибавляли русское окончание к полному имени. Индийские мусульмане часто англизировали свои имена, подстраивая их к нормам английского произношения, например, Syed для Sayyid, Saeed для Sa’îd. В более общем смысле звуки менялись следующим образом: ау=у, î=ее, û=oo, короткий а превращался в и. Во французских колониях мусульмане также меняли звучание своих имен: s=ss, û=ou, g=gu и т. д.

Исламский календарь

Эра представляет собой совокупность лет, начиная с первого года летоисчисления. Так, первый год христианской эры датируется с предположительного дня рождения Христа. Первый год исламской эры ознаменовала Хиджра (х.), то есть тот момент, когда Мухаммад переселился из Мекки в Медину и основал мусульманскую общину. Этот год относится ко второй половине 622 – первой половине 623 года христианской, или нашей эры (н. э.).

В отличие от классического летоисчисления исламский «год» является не совсем солнечным, то есть не составляет полный сезонный цикл. Мусульманский год считается «лунным», он состоит из двенадцати «истинных месяцев», другими словами, из двенадцати периодов от новолуния до новолуния. И так как истинный месяц длится только 29 или 30 дней, то и лунный год оказывается короче солнечного примерно на одиннадцать дней. Большинство лунных календарей, в которые включены истинные месяцы, соотносятся с солнечным календарем. Примерно каждые три года к нему прибавляют несколько дополнительных дней. Следуя запрету Корана, числа исламского «года» не имеют конкретной связи с сезонами. Например, некий праздник может проходить летом, потом сместиться к весне, затем к зиме, потом к осени и снова к лету, за всю жизнь можно проследить примерно три таких цикла. Наравне с исламским календарем, который не пользовался в ритуальных и исторических целях, существовал «светский» календарь. Он основывался на солнечном летоисчислении и использовался в финансовой и других практических сферах. Существовало бесчисленное множество исламских светских календарей, однако они не пользовались особым авторитетом. Только некоторые из них считались систематически организованными и долго служили в исторических целях. До недавнего времени, пока не появился международный григорианский календарь, ни одно солнечное летоисчисление не могло составить конкуренцию исламскому лунному календарю.

Исламская эра даже приблизительно не соответствует солнечным годам. Невозможно, как в случае с другими летоисчислениями, просто добавить к исламской дате разницу в годах между ключевыми датами (622) и сопоставить ее с христианской эрой. Конечно, если под рукой нет сравнительной таблицы, то этим методом можно воспользоваться и получить примерную дату с диапазоном в пару лет. Исламские «годы», как мы уже говорили, короче, и, следовательно, исламский век заканчивается примерно на три года раньше, чем солнечный. В итоге на каждую сотню лет в исламской датировке приходится отставание на три года. Например, первый год Хиджра отличается от христианской даты (622 н. э.) на шесть веков и 21 год. Исламский 100-й год отличается от христианского на шесть веков и 18 лет (100+618=718 христианский год). В 200-м году разница составила шесть веков и 15 лет (815 г. н. э.). Следовательно, к 700-му году разница составляет ровно шесть веков – 1300-й христианский год.

С этого периода разницу в датах рассчитывают следующим образом: шесть веков минус определенное количество лет. Итак, приблизительную христианскую дату можно получить, добавив к исламской 600 лет плюс по три года за каждый век до 700 года по исламскому летоисчислению (х.) или минус три года за каждый век после 700 по исламскому летоисчислению (х.).

При более точном арифметическом расчете необходимую дату можно установить по следующей формуле Г = х – х/33 + 622 (Г= григорианская дата, х= дата Хиджра)[13]. И, наоборот, исламскую дату, исходя из григорианского календаря, можно получить так: х = Г – 622 + (Г-622)/32. Однако следует помнить, что эти формулы позволяют установить только тот год, с которого начинается необходимый период из соответствующего календаря. Если нам нужно найти дату во второй половине года, то, возможно, в другом календаре она попадет уже на следующий год.

Месяцы в исламском году по традиции определялись фазами луны. Следовательно, в месяце может быть разное количество дней. Оно меняется как каждый год, так и в течение одного года в зависимости от места наблюдения. Кроме того, неопределенность дня недели также затрудняет точное датирование (поскольку исламский календарь оперирует семидневной неделей так же, как и месяцем). Чтобы сделать календарь более предсказуемым, используются разные математические средства, например, чередование дней в месяце: тридцать, двадцать девять, тридцать и добавление «високосных годов» в соответствии с различными системами. Месяца идут в следующем порядке: Мухаррам, Сафар, Раби I, Раби II, Джумаада I, Джумаада II, Раджао, Шабан, Рамадан, Шавваль, Зуль-када, Зуль-хиджжа.

Так как месяц начинался вечером с приходом новолуния, то день должен был начаться на закате.

Более того, существуют названия и для солнечного исламского календаря (эквивалентные григорианским), самые распространенные из них следующие,

для арабов:

Нисан – Апрель, Иййар – Май, Хузайран – Июнь, Таммуз – Июль, Аб – Август, Айлюль – Сентябрь, Тишрин аль-авваль – Октябрь, Тишрин аль-сани – Ноябрь, Канун аль-авваль – Декабрь, Канун аль-та-ани – Январь, Шубат – Февраль, Азар – Март; для персов:

Фарвардин – Март-Апрель, Урди-бихишт – Апрель-Май, Хурдад – Май-Июнь, Тир – Июнь-Июль, Мурдад – Июль-Август, Шахривар или Шахрир – Август-Сентябрь, Михр – Сентябрь-Октябрь, Абан – Октябрь-Ноябрь, Азар – Ноябрь-Декабрь, Дей – Декабрь-Январь, Бахман – Январь-Февраль, Исфанд – Февраль-Март.

В отличие от классического летоисчисления исламский «год» является не совсем солнечным, то есть не составляет полный сезонный цикл. Мусульманский год считается «лунным», он состоит из двенадцати «истинных месяцев», другими словами, из двенадцати периодов от новолуния до новолуния. И так как истинный месяц длится только 29 или 30 дней, то и лунный год оказывается короче солнечного примерно на одиннадцать дней. Большинство лунных календарей, в которые включены истинные месяцы, соотносятся с солнечным календарем. Примерно каждые три года к нему прибавляют несколько дополнительных дней. Следуя запрету Корана, числа исламского «года» не имеют конкретной связи с сезонами. Например, некий праздник может проходить летом, потом сместиться к весне, затем к зиме, потом к осени и снова к лету, за всю жизнь можно проследить примерно три таких цикла. Наравне с исламским календарем, который не пользовался в ритуальных и исторических целях, существовал «светский» календарь. Он основывался на солнечном летоисчислении и использовался в финансовой и других практических сферах. Существовало бесчисленное множество исламских светских календарей, однако они не пользовались особым авторитетом. Только некоторые из них считались систематически организованными и долго служили в исторических целях. До недавнего времени, пока не появился международный григорианский календарь, ни одно солнечное летоисчисление не могло составить конкуренцию исламскому лунному календарю.

Исламская эра даже приблизительно не соответствует солнечным годам. Невозможно, как в случае с другими летоисчислениями, просто добавить к исламской дате разницу в годах между ключевыми датами (622) и сопоставить ее с христианской эрой. Конечно, если под рукой нет сравнительной таблицы, то этим методом можно воспользоваться и получить примерную дату с диапазоном в пару лет. Исламские «годы», как мы уже говорили, короче, и, следовательно, исламский век заканчивается примерно на три года раньше, чем солнечный. В итоге на каждую сотню лет в исламской датировке приходится отставание на три года. Например, первый год Хиджра отличается от христианской даты (622 н. э.) на шесть веков и 21 год. Исламский 100-й год отличается от христианского на шесть веков и 18 лет (100+618=718 христианский год). В 200-м году разница составила шесть веков и 15 лет (815 г. н. э.). Следовательно, к 700-му году разница составляет ровно шесть веков – 1300-й христианский год.

С этого периода разницу в датах рассчитывают следующим образом: шесть веков минус определенное количество лет. Итак, приблизительную христианскую дату можно получить, добавив к исламской 600 лет плюс по три года за каждый век до 700 года по исламскому летоисчислению (х.) или минус три года за каждый век после 700 по исламскому летоисчислению (х.).

При более точном арифметическом расчете необходимую дату можно установить по следующей формуле Г = х – х/33 + 622 (Г= григорианская дата, х= дата Хиджра)[13]. И, наоборот, исламскую дату, исходя из григорианского календаря, можно получить так: х = Г – 622 + (Г-622)/32. Однако следует помнить, что эти формулы позволяют установить только тот год, с которого начинается необходимый период из соответствующего календаря. Если нам нужно найти дату во второй половине года, то, возможно, в другом календаре она попадет уже на следующий год.

Месяцы в исламском году по традиции определялись фазами луны. Следовательно, в месяце может быть разное количество дней. Оно меняется как каждый год, так и в течение одного года в зависимости от места наблюдения. Кроме того, неопределенность дня недели также затрудняет точное датирование (поскольку исламский календарь оперирует семидневной неделей так же, как и месяцем). Чтобы сделать календарь более предсказуемым, используются разные математические средства, например, чередование дней в месяце: тридцать, двадцать девять, тридцать и добавление «високосных годов» в соответствии с различными системами. Месяца идут в следующем порядке: Мухаррам, Сафар, Раби I, Раби II, Джумаада I, Джумаада II, Раджао, Шабан, Рамадан, Шавваль, Зуль-када, Зуль-хиджжа.

Так как месяц начинался вечером с приходом новолуния, то день должен был начаться на закате.

Более того, существуют названия и для солнечного исламского календаря (эквивалентные григорианским), самые распространенные из них следующие,

для арабов:

Нисан – Апрель, Иййар – Май, Хузайран – Июнь, Таммуз – Июль, Аб – Август, Айлюль – Сентябрь, Тишрин аль-авваль – Октябрь, Тишрин аль-сани – Ноябрь, Канун аль-авваль – Декабрь, Канун аль-та-ани – Январь, Шубат – Февраль, Азар – Март; для персов:

Фарвардин – Март-Апрель, Урди-бихишт – Апрель-Май, Хурдад – Май-Июнь, Тир – Июнь-Июль, Мурдад – Июль-Август, Шахривар или Шахрир – Август-Сентябрь, Михр – Сентябрь-Октябрь, Абан – Октябрь-Ноябрь, Азар – Ноябрь-Декабрь, Дей – Декабрь-Январь, Бахман – Январь-Февраль, Исфанд – Февраль-Март.

Исторический метод в изучении цивилизации

Исторический гуманизм

Если ученый не желает основываться (то есть ставить вопросы и приходить к определенным выводам) на случайностях, то он должен обоснованно выбрать метод исследования. Таким образом он докажет свою точку зрения. Подобное обоснованное доказательство поможет ему как ученому отстоять свои позиции. Если бы для данных вопросов существовало единое мнение, удовлетворяющее конкретного ученого, то можно было бы не уделять им столько внимания. Но, к счастью, современная наука предлагает нам множество разных вариантов изучения истории в целом и исламской цивилизации в частности.

Исторические исследования принято считать «идеографическими», так как они основаны на данных об определенных местностях и датах. К подобному типу относят некоторые стадии геологических и астрономических исследований. Противоположным типом исследований являются «номотетические» науки, например физика или химия. Датировка не оказывает на них основополагающего влияния. Однако эти различия обладают особой ценностью, только если принимать во внимание определенные понятия, о которых иногда забывают. Во-первых, датируются ли предметы стоящих перед нами вопросов. Сами вопросы (как и следует в сложной общественной дисциплине) должны обладать бесконечным значением для человечества. Иногда поиск ответа становится манипулирующей силой, но этот процесс всегда ведет к пониманию важных для человечества явлений[14]. Более того, в идеале дисциплина не должна делиться по категориям изучаемых предметов или по методам исследования и уж тем более по форме полученных результатов. Хотя эмпирически подобные результаты могут быть полезны в качестве указателей, особенно в интерпретации тех сфер, которые возникли из исторической случайности. В идеале дисциплина должна формироваться до тех пор, пока не будет представлять собой ряд взаимосвязанных вопросов. По крайней мере в перспективе данные вопросы стоит обсуждать с относительной автономностью от других. Подобная дисциплина не требует немедленных ответов, в какой форме надо ставить вопросы, или какой метод решения будет наиболее эффективным. С этой точки зрения, если существует область исторических исследований (как я полагаю), а не просто группа из нескольких областей, мы можем представить целый ряд вопросов о человеческом культурном развитии. И здесь мы не можем проигнорировать необходимость вневременных обобщений, например, о том, к чему приведут культурные изменения. Эти обобщения вытекают из различных дисциплин и являются важным элементом в изучении человеческой культуры. Они поднимают вневременной аспект точно датированных событий.

Разобравшись в этом вопросе, можно утверждать, что историческая наука является преимущественно «идеографической» в том смысле, что даже самые широкие обобщения все равно связаны с некой датой. С подобной точки зрения естественные науки и даже социальные исследования человеческой культуры отличаются от истории, они нацелены на усовершенствование анализа данного общества вне зависимости от времени. Более того, при любом раскладе исторические вопросы связаны исключительно с датой и местом события. И когда в пределах исторического контекста поднимается (как положено) вопрос, не поддающийся датировке, он все равно служит для уточнения сведений, которые, в свою очередь, датированы и определены в пространстве. Конкретные события – это не просто примеры и не просто сырой материал для вневременных обобщений.

Однако я заинтересован в более глубоком исследовании. Даже если всеобщее внимание сосредоточено на времени и месте, в рамках ряда вопросов о культуре и ее непрерывности во времени можно выделить аспекты, не связанные исключительно с датировкой. Решение этой задачи и является целью данного исследования. Нам предстоит узнать, какой тип получения информации будет вторичным, а какой поможет ответить на основные вопросы. На этой основе мы можем выделить два типа историков – занимающихся обобщениями и изучающих исключения. На практике их различие определяется следующим: вторые занимаются всем, чем заинтересованы или должны быть заинтересованы первые; а первые, вопреки своим принципам, исследует те аспекты, которые, по их мнению, должны касаться только вторых. Как бы то ни было, обе точки зрения помогают определить разделы и категории в определении области исследований. Я убежден, что при изучении цивилизаций до начала эпохи Нового времени, когда перед нами встают наиболее важные общечеловеческие вопросы, нельзя опускать более содержательное представление, создаваемое историками второго типа. Именно на этом принципе я строил данную работу.

Некоторые историки, принадлежащие к первому типу, прежде всего стараются четко сформулировать выбранную ими часть общей культурной сферы, как того требуют исследования взаимодействий событий. Они склонны структурировать окружающую среду во времени и пространстве (задаваясь вопросом, как возникло настоящее положение вещей) так же, как астрономы упорядочивают время и пространство в соответствии с Солнечной системой. Со стороны может показаться, что их работа строится исключительно на вневременных аспектах культурных изменений и не связана ни с датами и ни с местоположением (исключение составляют лишь определенный промежуток времени и место, подразумеваемые человеческой культурой). Если серьезно подходить к вопросу, то данным историкам в первую очередь стоит обратить внимание на типичные черты и лишь затем на исключения. Только так можно выделить типичные обобщения. Изучая любой предмет, будь то государство, роман или секта, они в первую очередь рассматривают этот объект как тип или по крайней мере как общую политическую, эстетическую или религиозную модель. Это может быть модель определенного времени, но предпочтительнее, чтобы она была вневременной.

Исторические исследования принято считать «идеографическими», так как они основаны на данных об определенных местностях и датах. К подобному типу относят некоторые стадии геологических и астрономических исследований. Противоположным типом исследований являются «номотетические» науки, например физика или химия. Датировка не оказывает на них основополагающего влияния. Однако эти различия обладают особой ценностью, только если принимать во внимание определенные понятия, о которых иногда забывают. Во-первых, датируются ли предметы стоящих перед нами вопросов. Сами вопросы (как и следует в сложной общественной дисциплине) должны обладать бесконечным значением для человечества. Иногда поиск ответа становится манипулирующей силой, но этот процесс всегда ведет к пониманию важных для человечества явлений[14]. Более того, в идеале дисциплина не должна делиться по категориям изучаемых предметов или по методам исследования и уж тем более по форме полученных результатов. Хотя эмпирически подобные результаты могут быть полезны в качестве указателей, особенно в интерпретации тех сфер, которые возникли из исторической случайности. В идеале дисциплина должна формироваться до тех пор, пока не будет представлять собой ряд взаимосвязанных вопросов. По крайней мере в перспективе данные вопросы стоит обсуждать с относительной автономностью от других. Подобная дисциплина не требует немедленных ответов, в какой форме надо ставить вопросы, или какой метод решения будет наиболее эффективным. С этой точки зрения, если существует область исторических исследований (как я полагаю), а не просто группа из нескольких областей, мы можем представить целый ряд вопросов о человеческом культурном развитии. И здесь мы не можем проигнорировать необходимость вневременных обобщений, например, о том, к чему приведут культурные изменения. Эти обобщения вытекают из различных дисциплин и являются важным элементом в изучении человеческой культуры. Они поднимают вневременной аспект точно датированных событий.

Разобравшись в этом вопросе, можно утверждать, что историческая наука является преимущественно «идеографической» в том смысле, что даже самые широкие обобщения все равно связаны с некой датой. С подобной точки зрения естественные науки и даже социальные исследования человеческой культуры отличаются от истории, они нацелены на усовершенствование анализа данного общества вне зависимости от времени. Более того, при любом раскладе исторические вопросы связаны исключительно с датой и местом события. И когда в пределах исторического контекста поднимается (как положено) вопрос, не поддающийся датировке, он все равно служит для уточнения сведений, которые, в свою очередь, датированы и определены в пространстве. Конкретные события – это не просто примеры и не просто сырой материал для вневременных обобщений.

Однако я заинтересован в более глубоком исследовании. Даже если всеобщее внимание сосредоточено на времени и месте, в рамках ряда вопросов о культуре и ее непрерывности во времени можно выделить аспекты, не связанные исключительно с датировкой. Решение этой задачи и является целью данного исследования. Нам предстоит узнать, какой тип получения информации будет вторичным, а какой поможет ответить на основные вопросы. На этой основе мы можем выделить два типа историков – занимающихся обобщениями и изучающих исключения. На практике их различие определяется следующим: вторые занимаются всем, чем заинтересованы или должны быть заинтересованы первые; а первые, вопреки своим принципам, исследует те аспекты, которые, по их мнению, должны касаться только вторых. Как бы то ни было, обе точки зрения помогают определить разделы и категории в определении области исследований. Я убежден, что при изучении цивилизаций до начала эпохи Нового времени, когда перед нами встают наиболее важные общечеловеческие вопросы, нельзя опускать более содержательное представление, создаваемое историками второго типа. Именно на этом принципе я строил данную работу.

Некоторые историки, принадлежащие к первому типу, прежде всего стараются четко сформулировать выбранную ими часть общей культурной сферы, как того требуют исследования взаимодействий событий. Они склонны структурировать окружающую среду во времени и пространстве (задаваясь вопросом, как возникло настоящее положение вещей) так же, как астрономы упорядочивают время и пространство в соответствии с Солнечной системой. Со стороны может показаться, что их работа строится исключительно на вневременных аспектах культурных изменений и не связана ни с датами и ни с местоположением (исключение составляют лишь определенный промежуток времени и место, подразумеваемые человеческой культурой). Если серьезно подходить к вопросу, то данным историкам в первую очередь стоит обратить внимание на типичные черты и лишь затем на исключения. Только так можно выделить типичные обобщения. Изучая любой предмет, будь то государство, роман или секта, они в первую очередь рассматривают этот объект как тип или по крайней мере как общую политическую, эстетическую или религиозную модель. Это может быть модель определенного времени, но предпочтительнее, чтобы она была вневременной.