Страница:

подозрения – вероятно, потому, что основывалась на традиции, а не на конкретном тексте, и они наделяли уважаемым статусом только консенсус первого поколения единомышленников Мухаммада, передаваемый хадисами.

Но в общем и целом система аль-Шафии стала нормативной. Получила признание систематическая наука права, этики и культа – фикх, юриспруденция, посредством которой определялись детали законов шариата. Фикх занимался всеми спорными случаями касательно не только ритуала, но и частных межличностных отношений. В этой последней сфере обсуждались такие вопросы, как, например, когда мусульманину следует или не следует говорить всю правду. (Христианские моралисты обвиняли мусульман в том, что те частенько позволяют себе лгать; однако мусульмане обсуждали случаи, когда каждое общество потворствовало лжи или даже требовало ее, и пытались ввести ограничения, а именно: в случаях военных действий и в области учтивых речей, где опущение некоторой информации может принять вид недосказанности, не являясь при этом прямым обманом.) Но в самых личных вопросах, подобных этому, редко обращались к кадиям и их решениям. Более того, вмешивались другие источники этических суждений (иногда более требовательные), чтобы направить в нужную сторону социальных конформистов, философски свободные умы или представителей того или иного течения в религии. Следовательно, значительная часть усилий знатоков фикха тратилась на урегулирование вопросов, связанных с ритуалом или с менее личными человеческими взаимоотношениями, – того, что можно назвать строго юридическим фикхом.

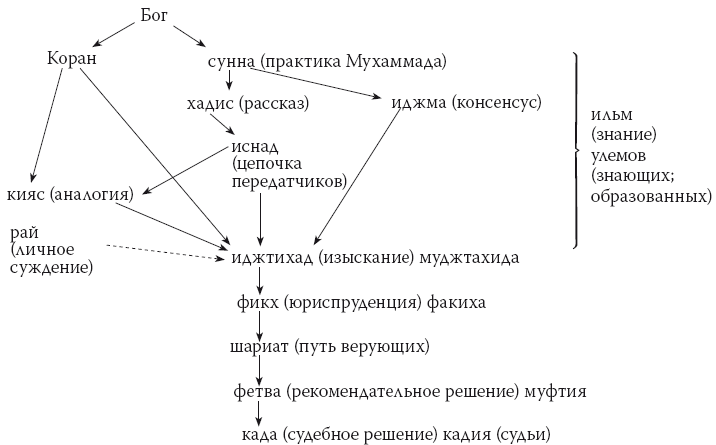

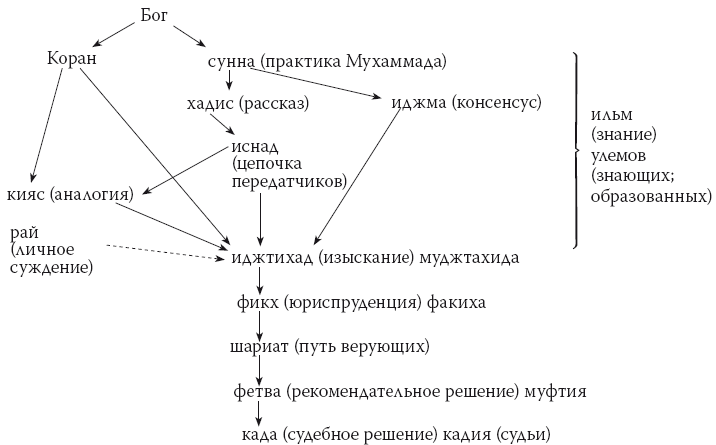

Фикх опирался на четыре «столпа» (усул аль-фикх): Коран, хадисы, иджму и кияс. Предполагалось, что этих четырех источников вполне достаточно. Каждый из них был связан с эпохой Марванидов, но теперь они были систематически и всецело согласованы друг с другом. Даже те, кто выступал против этой системы, признавали ее условия дебатов. Ханафиты защищали право применять то, что остальные называли рай, т. е. личное суждение своих первых учителей на основании обращения к дополнительному принципу «предпочтительности», сходному с теми дополнительными принципами, которые даже аль-Шафии пришлось ввести в качестве ориентира для кияса[118].

Правовые прецеденты и правила, содержавшиеся в Коране и сунне, пусть и тщательно доработанные, конечно, не являлись полноценным законодательством. Они служили источниками фикха, но фикх должен был применять их в соответствии со сложной системой правил, прежде чем они превратились в полностью развившийся и обработанный шариат, систему права[119]. Прежде всего требовалось определить актуальность и степень применимости того или иного правила или прецедента. Например, некоторые предписания, возникшие во времена Мухаммада, являлись временными и были заменены на более постоянные, как обращение при молитве в сторону Иерусалима было заменено на обращение в сторону Каабы в Мекке. Как можно больше следовало знать об обстоятельствах ниспослания конкретных стихов Корана и о хронологии событий в жизни Мухаммада, хадисы о которой могли войти в обращение, чтобы знать, что за чем следовало. Точно так же необходимо было определить в отношении каждого отдельного хадиса, говорилось ли в нем о долге одного Мухаммада (например, объявление нового божественного послания), или он имел отношение к определенному событию (скажем, к поведению конкретных мусульман, когда Айшу обвинили в неверии), или его смысл был более общим. Самым важным различием такого рода, которое надлежало сделать в фикхе, являлась степень юридической значимости того или иного правила: была ли данная практика обязательной или просто рекомендовалась; если же она не была обязательной, полагалось ли наказывать за ее неисполнение при дворе, или же оставлять это на усмотрение остального света; и (для полноты картины) попадало ли конкретное действие под обязательное или рекомендованное правило, или же закон ничего не говорил по этому поводу и его можно разрешить[120].

Но как минимум столь же значимыми были соображения, лишь примерно обрисованные в священных текстах. Каким бы полным ни был свод юридических законов, его нельзя применять с точностью, не имея столь же полного свода юридических определений. Что такое продажа, что такое дарение? Что значит имущество? В некоторой степени ответ на такие вопросы содержался в хадисах; но по большей части он должен был опираться на обстоятельное логическое обоснование. Именно в этой области мастера фикха демонстрировали свое искусство. В такого рода вопросах в особенной степени источником мусульманского фикха являлось римское право (и, несомненно, другие типы права, менее известные нам). Римские понятия, вероятно, вошли туда через законы, применяемые христианскими епископами; еврейский пример, естественно, тоже весьма показателен[121].

Так, фикх стал в высокой степени формальным процессом, основанным на дебатах во всем мусульманском обществе. Традиции фикха, возникшие в столицах всех провинций, теперь развились в школы, сознательно дискутируя друг с другом о методах и деталях положений фикха. Их стали называть в честь самых уважаемых представителей. Абу-Ханифа, наставник Абу-Юсуфа, был великим имамом (здесь – общий термин для преподавателя ильма) в Ираке; фикх, который хранил верность иракской традиции, назвали «ханафитским». Аль-Авзаи был великим имамом в Сирии. Тех, кто придерживался позиции Малика ибн Анаса в Хиджазе и других местах, называли «маликитами».

Школа фикха получила название мазхаб, «избранный путь». Когда фикх стал более формальным, возник новый мазхаб, связанный с идеологической позицией, а не с географической территорией. Сам аль-Шафии основал свой мазхаб, который преподавал в Египте и который широко распространился в исламском мире. Другой мазхаб был связан с Ахмадом ибн Ханоалом, с которым мы познакомимся как с поборником народного течения хадиситов. Он составил важный сборник хадисов, а его последователи ориентировались исключительно на хадисы (и Коран). Затем Дауд аль-Захири («буквалист») верил, что хадисов существует предостаточно для того, чтобы создать полноценную систему фикха без использования кияса; именно он настаивал, чтобы хадисы понимались буквально и чтобы факих-правовед не позволял себе никаких вольных трактовок; критики считают, что он тоже использовал логические умозаключения, пусть и не признавая этого[122]. Школы шиитского фикха формировались параллельно, обращаясь к сокровенному знанию (ильм) имамов. Двунадесятники и исмаилиты наделили ведущим авторитетом шиитского имама Джафара ас-Садика; имамы шиитов-зайдитов тоже разработали две собственные системы. Отдельный мазхаб сформулировали те хариджиты, которые вели наиболее активную деятельность во времена Аббасидов (особенно ибадиты – группа, контролировавшая многие области Аравии в период третьей фитны и образовавшая государство в Магрибе).

Каждый мусульманин должен был выбрать, какой школы придерживаться, если он не был достаточно значимым ученым, чтобы выработать собственную позицию (как поступил историк ат-Табари). Обычно мусульмане естественным путем принимали мазхаб, доминирующий в их регионе. В итоге большинство мусульман, кроме шиитов, стали ханафитами или шафиитами, в то время как в Магрибе и Испании преобладали маликиты. Для решения тех вопросов, которые можно было уладить частным образом, личных ритуалов и этики, а также вопросов наследования или исполнения договорных обязательств, человеку следовало лишь посоветоваться с муфти – «юрисконсультом» своего мазхаба. Если дело доводилось до судебного разбирательства, назначенный правительством кади выносил решение согласно своему мазхабу.

Дух закона: общественный порядок, индивидуальные права

Семейное право: стремление к равенству личных статусов

Но в общем и целом система аль-Шафии стала нормативной. Получила признание систематическая наука права, этики и культа – фикх, юриспруденция, посредством которой определялись детали законов шариата. Фикх занимался всеми спорными случаями касательно не только ритуала, но и частных межличностных отношений. В этой последней сфере обсуждались такие вопросы, как, например, когда мусульманину следует или не следует говорить всю правду. (Христианские моралисты обвиняли мусульман в том, что те частенько позволяют себе лгать; однако мусульмане обсуждали случаи, когда каждое общество потворствовало лжи или даже требовало ее, и пытались ввести ограничения, а именно: в случаях военных действий и в области учтивых речей, где опущение некоторой информации может принять вид недосказанности, не являясь при этом прямым обманом.) Но в самых личных вопросах, подобных этому, редко обращались к кадиям и их решениям. Более того, вмешивались другие источники этических суждений (иногда более требовательные), чтобы направить в нужную сторону социальных конформистов, философски свободные умы или представителей того или иного течения в религии. Следовательно, значительная часть усилий знатоков фикха тратилась на урегулирование вопросов, связанных с ритуалом или с менее личными человеческими взаимоотношениями, – того, что можно назвать строго юридическим фикхом.

Фикх опирался на четыре «столпа» (усул аль-фикх): Коран, хадисы, иджму и кияс. Предполагалось, что этих четырех источников вполне достаточно. Каждый из них был связан с эпохой Марванидов, но теперь они были систематически и всецело согласованы друг с другом. Даже те, кто выступал против этой системы, признавали ее условия дебатов. Ханафиты защищали право применять то, что остальные называли рай, т. е. личное суждение своих первых учителей на основании обращения к дополнительному принципу «предпочтительности», сходному с теми дополнительными принципами, которые даже аль-Шафии пришлось ввести в качестве ориентира для кияса[118].

Правовые прецеденты и правила, содержавшиеся в Коране и сунне, пусть и тщательно доработанные, конечно, не являлись полноценным законодательством. Они служили источниками фикха, но фикх должен был применять их в соответствии со сложной системой правил, прежде чем они превратились в полностью развившийся и обработанный шариат, систему права[119]. Прежде всего требовалось определить актуальность и степень применимости того или иного правила или прецедента. Например, некоторые предписания, возникшие во времена Мухаммада, являлись временными и были заменены на более постоянные, как обращение при молитве в сторону Иерусалима было заменено на обращение в сторону Каабы в Мекке. Как можно больше следовало знать об обстоятельствах ниспослания конкретных стихов Корана и о хронологии событий в жизни Мухаммада, хадисы о которой могли войти в обращение, чтобы знать, что за чем следовало. Точно так же необходимо было определить в отношении каждого отдельного хадиса, говорилось ли в нем о долге одного Мухаммада (например, объявление нового божественного послания), или он имел отношение к определенному событию (скажем, к поведению конкретных мусульман, когда Айшу обвинили в неверии), или его смысл был более общим. Самым важным различием такого рода, которое надлежало сделать в фикхе, являлась степень юридической значимости того или иного правила: была ли данная практика обязательной или просто рекомендовалась; если же она не была обязательной, полагалось ли наказывать за ее неисполнение при дворе, или же оставлять это на усмотрение остального света; и (для полноты картины) попадало ли конкретное действие под обязательное или рекомендованное правило, или же закон ничего не говорил по этому поводу и его можно разрешить[120].

Но как минимум столь же значимыми были соображения, лишь примерно обрисованные в священных текстах. Каким бы полным ни был свод юридических законов, его нельзя применять с точностью, не имея столь же полного свода юридических определений. Что такое продажа, что такое дарение? Что значит имущество? В некоторой степени ответ на такие вопросы содержался в хадисах; но по большей части он должен был опираться на обстоятельное логическое обоснование. Именно в этой области мастера фикха демонстрировали свое искусство. В такого рода вопросах в особенной степени источником мусульманского фикха являлось римское право (и, несомненно, другие типы права, менее известные нам). Римские понятия, вероятно, вошли туда через законы, применяемые христианскими епископами; еврейский пример, естественно, тоже весьма показателен[121].

Так, фикх стал в высокой степени формальным процессом, основанным на дебатах во всем мусульманском обществе. Традиции фикха, возникшие в столицах всех провинций, теперь развились в школы, сознательно дискутируя друг с другом о методах и деталях положений фикха. Их стали называть в честь самых уважаемых представителей. Абу-Ханифа, наставник Абу-Юсуфа, был великим имамом (здесь – общий термин для преподавателя ильма) в Ираке; фикх, который хранил верность иракской традиции, назвали «ханафитским». Аль-Авзаи был великим имамом в Сирии. Тех, кто придерживался позиции Малика ибн Анаса в Хиджазе и других местах, называли «маликитами».

Школа фикха получила название мазхаб, «избранный путь». Когда фикх стал более формальным, возник новый мазхаб, связанный с идеологической позицией, а не с географической территорией. Сам аль-Шафии основал свой мазхаб, который преподавал в Египте и который широко распространился в исламском мире. Другой мазхаб был связан с Ахмадом ибн Ханоалом, с которым мы познакомимся как с поборником народного течения хадиситов. Он составил важный сборник хадисов, а его последователи ориентировались исключительно на хадисы (и Коран). Затем Дауд аль-Захири («буквалист») верил, что хадисов существует предостаточно для того, чтобы создать полноценную систему фикха без использования кияса; именно он настаивал, чтобы хадисы понимались буквально и чтобы факих-правовед не позволял себе никаких вольных трактовок; критики считают, что он тоже использовал логические умозаключения, пусть и не признавая этого[122]. Школы шиитского фикха формировались параллельно, обращаясь к сокровенному знанию (ильм) имамов. Двунадесятники и исмаилиты наделили ведущим авторитетом шиитского имама Джафара ас-Садика; имамы шиитов-зайдитов тоже разработали две собственные системы. Отдельный мазхаб сформулировали те хариджиты, которые вели наиболее активную деятельность во времена Аббасидов (особенно ибадиты – группа, контролировавшая многие области Аравии в период третьей фитны и образовавшая государство в Магрибе).

Каждый мусульманин должен был выбрать, какой школы придерживаться, если он не был достаточно значимым ученым, чтобы выработать собственную позицию (как поступил историк ат-Табари). Обычно мусульмане естественным путем принимали мазхаб, доминирующий в их регионе. В итоге большинство мусульман, кроме шиитов, стали ханафитами или шафиитами, в то время как в Магрибе и Испании преобладали маликиты. Для решения тех вопросов, которые можно было уладить частным образом, личных ритуалов и этики, а также вопросов наследования или исполнения договорных обязательств, человеку следовало лишь посоветоваться с муфти – «юрисконсультом» своего мазхаба. Если дело доводилось до судебного разбирательства, назначенный правительством кади выносил решение согласно своему мазхабу.

Дух закона: общественный порядок, индивидуальные права

Так во времена Аббасидов была выстроена прочная структура фикха, не совсем прецедентного права, но права «от случая к случаю», которое управляло целой областью этики, культа и частного и даже публичного права в соответствии с идеалом ответственности каждого человека перед божественной волей, выраженной в миссии Пророка. Во всех мазхабах, как бы сильно они ни различались в степени упора на тот или иной элемент при формулировании законов, дух закона во многом был един и пронизывал все направления права.

Как минимум в своих рамках данная система была всеобъемлющей и ригористской. В действительности никто не пытался продумать до конца все элементы общественного права на базе шариата. Как только шариат признал положение халифа, последнему была дана значительная практическая свобода в решении многих вопросов общественной политики без открытой ссылки на принципы шариата. Прежде всего шариат охватывал вопросы, непосредственно интересовавшие арабских военных, а также купцов – семейное и торговое право; другие проблемы объединял тот принцип, что действия, не запрещаемые шариатом однозначно, являлись допустимыми. Такие ограничения сферы действия закона подтвердились во времена Аббасидов – по крайней мере, пока не разрушился халифат – дальнейшим смещением социальных взглядов улемов. Когда ислам перестал ассоциироваться с древними арабскими семьями, когда народный ислам городских рассказчиков из низших слоев приобрел больше значимости (тот народный ислам, который представлял собой пересказ христианских и иудейских легенд на мусульманский лад), взгляды религиозных лидеров, будь то сунниты или шииты, тоже изменились. Работая на аудиторию, которая вряд ли могла надеяться на политическую роль (в средневековых аграрных условиях), кроме, вероятно, преимущественно негативного вмешательства уличной толпы в поддержку той или иной правящей фракции, улемы обратили свои интересы в сторону вопросов частной жизни или фракционных догм.

При всем при том на частную жизнь смотрели с позиции общественного порядка: порядка в поклонении Богу на рынке, на большой дороге или на границе. Те, кто отвечал за соблюдение закона, обращали внимание лишь на то, что выносилось на всеобщее обозрение, то есть на скандал среди мусульман. Несмотря на то что были разработаны подробные предписания, касавшиеся даже самых личных дел, полномочия кадия распространялись только на имевшуюся в его распоряжении информацию без расследования (если нарушались права невиновной стороны). Шариат стоял выше всех норм мусульманского общества[123]. Однако (еще при Марванидах) это был такой общественный строй, в котором права отдельного человека, как мы увидим ниже, часто ставились выше интересов коллектива.

Первой задачей закона были, конечно, акты поклонения Богу, регулярные публичные церемонии намаза и хаджа, а также другие особые случаи. Они регулировались до мельчайших подробностей. Но четкой границы между публичными церемониями и индивидуальными, частными ритуалами не существовало. Эффект публичных церемоний зависел, главным образом, от активного участия каждого человека, поскольку священника не было; имам служил только образцом для подражания. Правоведы требовали той же скрупулезности от индивидуумов во всех их ритуальных действах, независимо от того, исполнялись ли они публично в группе или индивидуально, когда никто не видит. Эти акты поклонения были данью уважения, которую человечество платило Богу, и даже в самых личных деталях формировали в каком-то смысле часть всеобщего универсального обязательства.

Ритуальные обязательства индивидуума, таким образом, были подробно описаны в хадисах; споры между мазхабами (часто ожесточенные и довольно агрессивные) обычно принимали форму диспутов о деталях ритуалов (основанных на сравнении разных хадисов) – например, о том, как следует складывать руки на той или иной стадии намаза. Однако при совершении молитвы почти столько же внимания уделялось чистоте церемонии, сколько точности ее исполнения. Во-первых, требовалась телесная чистота (и процедура омовения была детально оговорена правилами), но, кроме того, чисто ритуальные омовения являлись обязательными после различных контактов, не очень грязных в буквальном смысле. Некоторые условия полностью обесценивали намаз – например, его запрещалось совершать женщине в период менструации. Тем не менее такое повышенное внимание к внешним атрибутам формального процесса почитания человеком Бога не разрешалось превращать в формализм в строжайшем его проявлении, так как считалось, что Бог судит по намерениям, даже в отношении ритуалов, а не по реальным деяниям. Но нельзя было оправдать небрежное исполнение дела тем, что человек намеревался выполнить его лучше, если он действительно мог добиться лучших результатов, лишь приложив больше стараний.

Путь шариатского правового решения

Например: Мухаммад пользовался зубочисткой после еды (сунна); есть свидетельство на этот счет (хадис), переданное по цепочке от одного рассказчика другому (иснад); муджтахид изучает этот хадис (иджтихад) и решает, рекомендуется ли применение зубочистки не только самому Пророку, но и рядовым верующим (фикх); следовательно, его надлежит включить в шариат, установленные правила жизни мусульманина; а муфтий выносит фетву интересующемуся, говоря, что ему следует так поступать; но, поскольку это всего лишь рекомендация, кади не назначит ему наказания за неисполнение.

Например: Мухаммад пользовался зубочисткой после еды (сунна); есть свидетельство на этот счет (хадис), переданное по цепочке от одного рассказчика другому (иснад); муджтахид изучает этот хадис (иджтихад) и решает, рекомендуется ли применение зубочистки не только самому Пророку, но и рядовым верующим (фикх); следовательно, его надлежит включить в шариат, установленные правила жизни мусульманина; а муфтий выносит фетву интересующемуся, говоря, что ему следует так поступать; но, поскольку это всего лишь рекомендация, кади не назначит ему наказания за неисполнение.

Главным образом, такие подробные предписания были выработаны в отношении пяти основных ритуалов, которые обязан был совершать каждый мусульманин в принципе (иногда называемых «пятью столпами ислама»): публичное заявление о том, что нет божества, кроме Бога, и Мухаммад – Пророк Его (т. н. шахада), салят, закят (обязательная милостыня), паломничество в Мекку (хадж) и пост в месяц Рамадан. Но были и второстепенные предписания, поддерживаемые хадисами, по таким вопросам, как сила той или иной формы слова в молитве или определение, кого из исторических личностей надлежит осудить (как врагов общества) или объявить святыми (как носителей милости Божьей) и в какой форме.

Законы, касавшиеся торговли, были публичным делом почти в той же мере, что и законы относительно мечети. Здесь в особенной степени требовался строгий общественный порядок. Но опять же в основе общественного порядка лежали не столько коллективные интересы, сколько справедливость по отношению к отдельному человеку. В части о контрактах шариат больше настаивал на сути, чем на форме. Контракт не являлся обязательным к исполнению, если, к примеру, не предполагал реального эквивалента обмена. В целом ожидалось, что большая часть человеческих взаимоотношений вне семьи и тесной дружбы принимала форму договорных, а не предопределялась статусом. Тем не менее многие условия представляли собой попытку защитить права слабой стороны от вероятного злоупотребления сильной своим преимуществом. Вероятно, покажется довольно наивным, что некоторые контракты, например, те, что предполагали взимание процентов, запрещались: данная позиция в монотеистической традиции только упрочилась, и мусульманские законововеды теперь старались сделать ее абсолютной, опираясь на некоторые слова Корана.

В законе более или менее четко говорилось, что контракты, сделки и тому подобное следовало скреплять на бумаге, но личное поручительство уважаемого человека требовалось в любом случае в качестве живой гарантии, которую не могла обеспечить простая бумага. Здесь, как в некоторых других случаях, просматривается наследие арабских городов-гарнизонов: несмотря на поощрение Кораном письменных договоров, публичному обещанию члена племени верили больше, чем письменному тексту, возможно, нанятого писца, который в любом случае мог заверить только грамотный, то есть, вероятнее всего, богатый участник сделки. Городской кади (судья) вел списки уважаемых горожан, которые могли выступать в роли надежных свидетелей сделок; кое-кто из них был просто профессиональным нотариусом; войти в этот список было весьма почетно.

Контрактное право, таким образом, было довольно тесно связано с идеалами чести, щедрости и взаимопомощи правоверных, соответствующими представлениям арабских племен и древнему популистскому духу монотеизма. В более «деловых» вопросах некоторые из его положений были непрактичны. К примеру, определялись типы земельной ренты; а проценты, запрещенные в принципе, всегда являлись основным ресурсом для инвестирования. Уже к концу эпохи Марванидов такие правоведы, как Абу-Ханифа, разрабатывали варианты исполнения «деловых» процедур там, где это было нужно, не отказываясь от более идеалистических положений в качестве основополагающих норм. Не следовало заем нуждающемуся превращать в повод нажиться на его несчастье; но если два деловых человека приходили к соглашению, закон мог обязать того, кто получает прибыль в текущей сделке, поделиться со вторым партнером прибылью в ходе дополнительной будущей сделки. «Уловки» (хияль), которые правоведы для этой цели разработали, вначале являлись как минимум средством сохранения духа закона. Со временем они выросли в огромную сокровищницу приемов, при помощи которых практика, которую трудно было запретить, получала легальный статус; наиболее религиозные люди, естественно, неодобрительно отзывались об их применении.

С точки зрения Средневековья, шариатское уголовное право было настолько мягким, что большинство средневековых мусульманских правителей считали себя обязанными охранять своих подданных от результатов применения его в полном объеме. Оно требовало скорой процедуры – «юридические проволочки» были проклятием для улемов – и таким образом ограждало обвиняемых от повсеместного в аграрную эпоху использования пыток и устрашения (.Schrecklichkeit), что выглядело опасно мягким по отношению к преступникам. Наказания сводились к публичному унижению, избиению и денежным штрафам. В Средние века в качестве наказаний очень широко применялись различные виды увечий, и в некоторых случаях шариат его допускал. Денежные штрафы, которые гораздо более тяжким бременем ложатся на бедных, чем на богатых, налагались нечасто. Несколько видов наказаний описаны в Коране, они обладали рекомендательным статусом. В их числе – отрубание руки вору; однако правоведы ограничивали применение этого вида наказания, насколько возможно, руководствуясь величиной и обстоятельствами кражи. Великое множество отклонений от идеалов, разумеется, вообще никак не наказывалось.

Как минимум в своих рамках данная система была всеобъемлющей и ригористской. В действительности никто не пытался продумать до конца все элементы общественного права на базе шариата. Как только шариат признал положение халифа, последнему была дана значительная практическая свобода в решении многих вопросов общественной политики без открытой ссылки на принципы шариата. Прежде всего шариат охватывал вопросы, непосредственно интересовавшие арабских военных, а также купцов – семейное и торговое право; другие проблемы объединял тот принцип, что действия, не запрещаемые шариатом однозначно, являлись допустимыми. Такие ограничения сферы действия закона подтвердились во времена Аббасидов – по крайней мере, пока не разрушился халифат – дальнейшим смещением социальных взглядов улемов. Когда ислам перестал ассоциироваться с древними арабскими семьями, когда народный ислам городских рассказчиков из низших слоев приобрел больше значимости (тот народный ислам, который представлял собой пересказ христианских и иудейских легенд на мусульманский лад), взгляды религиозных лидеров, будь то сунниты или шииты, тоже изменились. Работая на аудиторию, которая вряд ли могла надеяться на политическую роль (в средневековых аграрных условиях), кроме, вероятно, преимущественно негативного вмешательства уличной толпы в поддержку той или иной правящей фракции, улемы обратили свои интересы в сторону вопросов частной жизни или фракционных догм.

При всем при том на частную жизнь смотрели с позиции общественного порядка: порядка в поклонении Богу на рынке, на большой дороге или на границе. Те, кто отвечал за соблюдение закона, обращали внимание лишь на то, что выносилось на всеобщее обозрение, то есть на скандал среди мусульман. Несмотря на то что были разработаны подробные предписания, касавшиеся даже самых личных дел, полномочия кадия распространялись только на имевшуюся в его распоряжении информацию без расследования (если нарушались права невиновной стороны). Шариат стоял выше всех норм мусульманского общества[123]. Однако (еще при Марванидах) это был такой общественный строй, в котором права отдельного человека, как мы увидим ниже, часто ставились выше интересов коллектива.

Первой задачей закона были, конечно, акты поклонения Богу, регулярные публичные церемонии намаза и хаджа, а также другие особые случаи. Они регулировались до мельчайших подробностей. Но четкой границы между публичными церемониями и индивидуальными, частными ритуалами не существовало. Эффект публичных церемоний зависел, главным образом, от активного участия каждого человека, поскольку священника не было; имам служил только образцом для подражания. Правоведы требовали той же скрупулезности от индивидуумов во всех их ритуальных действах, независимо от того, исполнялись ли они публично в группе или индивидуально, когда никто не видит. Эти акты поклонения были данью уважения, которую человечество платило Богу, и даже в самых личных деталях формировали в каком-то смысле часть всеобщего универсального обязательства.

Ритуальные обязательства индивидуума, таким образом, были подробно описаны в хадисах; споры между мазхабами (часто ожесточенные и довольно агрессивные) обычно принимали форму диспутов о деталях ритуалов (основанных на сравнении разных хадисов) – например, о том, как следует складывать руки на той или иной стадии намаза. Однако при совершении молитвы почти столько же внимания уделялось чистоте церемонии, сколько точности ее исполнения. Во-первых, требовалась телесная чистота (и процедура омовения была детально оговорена правилами), но, кроме того, чисто ритуальные омовения являлись обязательными после различных контактов, не очень грязных в буквальном смысле. Некоторые условия полностью обесценивали намаз – например, его запрещалось совершать женщине в период менструации. Тем не менее такое повышенное внимание к внешним атрибутам формального процесса почитания человеком Бога не разрешалось превращать в формализм в строжайшем его проявлении, так как считалось, что Бог судит по намерениям, даже в отношении ритуалов, а не по реальным деяниям. Но нельзя было оправдать небрежное исполнение дела тем, что человек намеревался выполнить его лучше, если он действительно мог добиться лучших результатов, лишь приложив больше стараний.

Путь шариатского правового решения

Главным образом, такие подробные предписания были выработаны в отношении пяти основных ритуалов, которые обязан был совершать каждый мусульманин в принципе (иногда называемых «пятью столпами ислама»): публичное заявление о том, что нет божества, кроме Бога, и Мухаммад – Пророк Его (т. н. шахада), салят, закят (обязательная милостыня), паломничество в Мекку (хадж) и пост в месяц Рамадан. Но были и второстепенные предписания, поддерживаемые хадисами, по таким вопросам, как сила той или иной формы слова в молитве или определение, кого из исторических личностей надлежит осудить (как врагов общества) или объявить святыми (как носителей милости Божьей) и в какой форме.

Законы, касавшиеся торговли, были публичным делом почти в той же мере, что и законы относительно мечети. Здесь в особенной степени требовался строгий общественный порядок. Но опять же в основе общественного порядка лежали не столько коллективные интересы, сколько справедливость по отношению к отдельному человеку. В части о контрактах шариат больше настаивал на сути, чем на форме. Контракт не являлся обязательным к исполнению, если, к примеру, не предполагал реального эквивалента обмена. В целом ожидалось, что большая часть человеческих взаимоотношений вне семьи и тесной дружбы принимала форму договорных, а не предопределялась статусом. Тем не менее многие условия представляли собой попытку защитить права слабой стороны от вероятного злоупотребления сильной своим преимуществом. Вероятно, покажется довольно наивным, что некоторые контракты, например, те, что предполагали взимание процентов, запрещались: данная позиция в монотеистической традиции только упрочилась, и мусульманские законововеды теперь старались сделать ее абсолютной, опираясь на некоторые слова Корана.

В законе более или менее четко говорилось, что контракты, сделки и тому подобное следовало скреплять на бумаге, но личное поручительство уважаемого человека требовалось в любом случае в качестве живой гарантии, которую не могла обеспечить простая бумага. Здесь, как в некоторых других случаях, просматривается наследие арабских городов-гарнизонов: несмотря на поощрение Кораном письменных договоров, публичному обещанию члена племени верили больше, чем письменному тексту, возможно, нанятого писца, который в любом случае мог заверить только грамотный, то есть, вероятнее всего, богатый участник сделки. Городской кади (судья) вел списки уважаемых горожан, которые могли выступать в роли надежных свидетелей сделок; кое-кто из них был просто профессиональным нотариусом; войти в этот список было весьма почетно.

Контрактное право, таким образом, было довольно тесно связано с идеалами чести, щедрости и взаимопомощи правоверных, соответствующими представлениям арабских племен и древнему популистскому духу монотеизма. В более «деловых» вопросах некоторые из его положений были непрактичны. К примеру, определялись типы земельной ренты; а проценты, запрещенные в принципе, всегда являлись основным ресурсом для инвестирования. Уже к концу эпохи Марванидов такие правоведы, как Абу-Ханифа, разрабатывали варианты исполнения «деловых» процедур там, где это было нужно, не отказываясь от более идеалистических положений в качестве основополагающих норм. Не следовало заем нуждающемуся превращать в повод нажиться на его несчастье; но если два деловых человека приходили к соглашению, закон мог обязать того, кто получает прибыль в текущей сделке, поделиться со вторым партнером прибылью в ходе дополнительной будущей сделки. «Уловки» (хияль), которые правоведы для этой цели разработали, вначале являлись как минимум средством сохранения духа закона. Со временем они выросли в огромную сокровищницу приемов, при помощи которых практика, которую трудно было запретить, получала легальный статус; наиболее религиозные люди, естественно, неодобрительно отзывались об их применении.

С точки зрения Средневековья, шариатское уголовное право было настолько мягким, что большинство средневековых мусульманских правителей считали себя обязанными охранять своих подданных от результатов применения его в полном объеме. Оно требовало скорой процедуры – «юридические проволочки» были проклятием для улемов – и таким образом ограждало обвиняемых от повсеместного в аграрную эпоху использования пыток и устрашения (.Schrecklichkeit), что выглядело опасно мягким по отношению к преступникам. Наказания сводились к публичному унижению, избиению и денежным штрафам. В Средние века в качестве наказаний очень широко применялись различные виды увечий, и в некоторых случаях шариат его допускал. Денежные штрафы, которые гораздо более тяжким бременем ложатся на бедных, чем на богатых, налагались нечасто. Несколько видов наказаний описаны в Коране, они обладали рекомендательным статусом. В их числе – отрубание руки вору; однако правоведы ограничивали применение этого вида наказания, насколько возможно, руководствуясь величиной и обстоятельствами кражи. Великое множество отклонений от идеалов, разумеется, вообще никак не наказывалось.

Семейное право: стремление к равенству личных статусов

Мухаммада особенно волновало семейное право, и в шариате ему отведено одно из ведущих мест. Должное регулирование гражданского статуса каждого человека являлось фундаментом всего общественного порядка, и этот статус не отдавали на откуп договорам между людьми. В брачном контракте, к примеру, или в завещании, или в других документах, касающихся семейных отношений, допускалось лишь ограниченное число условий. Никому не разрешалось вносить поправки, которые больше устраивали бы его: эти отношения являлись предметом заботы всего общества. Отчасти, конечно, данные правила являлись способом защиты слабых от сильных; но, помимо этого, они представляли собой соблюдение норм общественной морали.

При обсуждении семейного права нам будет удобно рассмотреть права женщин, детей и других иждивенцев в противовес правам мужчины, главы семьи, который по природе, если закон не предписывает обратного, занимает наиболее выгодное положение (будучи не только сильным – в среднем – чем женщина, но и более самостоятельным, поскольку не должен вынашивать, рожать и воспитывать детей). Семейное право во многом состоит из ограничений его предполагаемой свободы. В контексте всего региона между Нилом и Амударьей исламское семейное право, даже когда в нем закреплены правила, установленные Мухаммадом, приобрело совсем другое значение, чем то, которое оно имело при Мухаммаде.

Исламские законы о браке поощряли индивидуальную ответственность в Медине, укрепляя нуклеарную семью. На фоне в прошлом христианского и маздеанского населения, где нуклеарная семья уже была крепкой, эти законы поощряли эгалитаризм и социальную мобильность, особенно среди мужчин, которым ислам благоволил и в других отношениях. У состоятельных мужчин – по крайней мере, в периоды активного деления общества на классы – часто было больше одной сексуальной партнерши (к примеру, на христианском Западе) почти до недавнего времени: для мужчин с положением обычным делом было иметь, помимо жены, еще одну или несколько любовниц. (Большинство рядовых мужчин, естественно, довольствовались одной партнершей во всех обществах, уже из-за одного только биологического соотношения.)[124] Среди христиан и зороастрийцев (как в большинстве обществ) богатые мужчины, содержавшие более одной женщины, должны были наделять особыми привилегиями главную партнершу и ее детей. У зороастрийцев второстепенные партнерши попадали под определенную защиту закона, а их дети при определенных обстоятельствах могли наследовать имущество отца. У христиан второстепенные партнерши не имели никаких прав в принципе, а их дети клеймились позором как внебрачные (хотя на практике такие «биологические сыновья», в отличие от потомства от случайных связей, иногда обладали высоким положением так же, как на средневековом Западе незаконнорожденные иногда наследовали не только благородную кровь и состояние, но даже землю и титул). Законы шариата о браке позволяли иметь до четырех абсолютно равноправных партнерш, чьи дети тоже были равноправны; в обычных привилегированных сословиях любовницы или свободнорожденные наложницы по сути исчезли. Более того, несмотря на то, что господину разрешалось спать со своими рабынями (как часто происходило в обществах, допускавших рабовладение), девушкам, беременным от него, даровались привилегии, а их дети, если их признавал отец, имели абсолютно те же права, что и дети официальных жен.

При обсуждении семейного права нам будет удобно рассмотреть права женщин, детей и других иждивенцев в противовес правам мужчины, главы семьи, который по природе, если закон не предписывает обратного, занимает наиболее выгодное положение (будучи не только сильным – в среднем – чем женщина, но и более самостоятельным, поскольку не должен вынашивать, рожать и воспитывать детей). Семейное право во многом состоит из ограничений его предполагаемой свободы. В контексте всего региона между Нилом и Амударьей исламское семейное право, даже когда в нем закреплены правила, установленные Мухаммадом, приобрело совсем другое значение, чем то, которое оно имело при Мухаммаде.

Исламские законы о браке поощряли индивидуальную ответственность в Медине, укрепляя нуклеарную семью. На фоне в прошлом христианского и маздеанского населения, где нуклеарная семья уже была крепкой, эти законы поощряли эгалитаризм и социальную мобильность, особенно среди мужчин, которым ислам благоволил и в других отношениях. У состоятельных мужчин – по крайней мере, в периоды активного деления общества на классы – часто было больше одной сексуальной партнерши (к примеру, на христианском Западе) почти до недавнего времени: для мужчин с положением обычным делом было иметь, помимо жены, еще одну или несколько любовниц. (Большинство рядовых мужчин, естественно, довольствовались одной партнершей во всех обществах, уже из-за одного только биологического соотношения.)[124] Среди христиан и зороастрийцев (как в большинстве обществ) богатые мужчины, содержавшие более одной женщины, должны были наделять особыми привилегиями главную партнершу и ее детей. У зороастрийцев второстепенные партнерши попадали под определенную защиту закона, а их дети при определенных обстоятельствах могли наследовать имущество отца. У христиан второстепенные партнерши не имели никаких прав в принципе, а их дети клеймились позором как внебрачные (хотя на практике такие «биологические сыновья», в отличие от потомства от случайных связей, иногда обладали высоким положением так же, как на средневековом Западе незаконнорожденные иногда наследовали не только благородную кровь и состояние, но даже землю и титул). Законы шариата о браке позволяли иметь до четырех абсолютно равноправных партнерш, чьи дети тоже были равноправны; в обычных привилегированных сословиях любовницы или свободнорожденные наложницы по сути исчезли. Более того, несмотря на то, что господину разрешалось спать со своими рабынями (как часто происходило в обществах, допускавших рабовладение), девушкам, беременным от него, даровались привилегии, а их дети, если их признавал отец, имели абсолютно те же права, что и дети официальных жен.