Страница:

Следовательно, в формировании цивилизации маленькая группа арабских семей с более или менее арабским образом мышления играла особенно важную роль. Также долго отражалось на мировоззрении и образе жизни мусульман влияние ирано-семитских традиций оседлых районов – по сравнению с их доисламским арабским происхождением. В то же время не следует забывать – как часто происходит, – что с общеисторической точки зрения арабы являлись по сути чужаками, ассимилировавшимися в развивающейся культурной среде, которую они же и помогли изменить отчасти при помощи собственного наследия, но главным образом благодаря двум новым для всех вещам: их каталитическому присутствию в качестве правящего класса и самому исламу, носителями которого они являлись. Здесь мы имеем дело со всем ирано-семитским историческим комплексом и его трансформациями, с внутренней историей нового правящего класса настолько, насколько она актуальна для наших целей[78].

Становление халифата

Завоевание империи Сасанидов

Становление халифата

В стремлении к новому и абсолютному нравственному порядку Мухаммад перестроил большинство элементов мекканской системы курайшитов в новую, более масштабную систему, которая, однако, способствовала поддержанию и даже усилению политической и религиозной независимости курайшитов. Эта общественная работа во многом была для него личным делом. Коран как таковой поддерживал его в этом, но акцент в нем делался на личности Пророка. Он не предусматривал никаких политических мер на случай смерти Пророка.

Первый вопрос, возникший после смерти Мухаммада, заключался в том, как государство ее переживет. Ислам был личным отношением мужчин и женщин к Богу. Его проповедовал Пророк, и пока он жил, можно было надеяться, что он укажет самый безопасный путь к исполнению Божьей воли. После его смерти возникала вероятность, что все объединения, принявшие ислам, найдут собственный способ повиноваться Богу – если только Он не ниспошлет новых пророков, как многие предполагали. Коран ссылался на бесчисленных пророков и не давал четкого указания на то, что Мухаммад – последний из них. Действительно, за последние годы в племенах за пределами основной области деятельности Мухаммада появилось несколько монотеистических пророков, вдохновленных его примером. Самый известный из них – Маслама (пренебрежительно называемый «Мусайлима») из племени ханифитов в Центральной Аравии. Если бы Мухаммад при жизни объявил Масламу ложным пророком, его последователи имели бы возможность объяснять это тем, что Мухаммад испытывал зависть – откровение получал не только он один. После смерти Мухаммада у них почти не оставалось сомнений касательно того, кто настоящий избранник Бога. У Пророка могли появиться новые последователи.

Многие из бедуинских племен, которые подчинились Мухаммаду, считали себя свободными от дальнейших обязательств и – независимо от того, были ли у них новые пророки или нет – отказывались отправлять в Медину закят. Другие же стали ждать, как поведут себя мусульмане в Медине и Мекке, поскольку курайшиты обладали существенной властью, даже если не брать в расчет поддержку Мухаммада. В самой Медине царили испуг и растерянность. Ансариты, мусульмане Медины, вскоре предложили избрать своего лидера, а курайшитам – выбрать лидера мусульман в Мекке.

Таковыми были самые очевидные варианты разрешения кризиса. Но кое у кого были более амбициозные представления об исламе и созданной Мухаммадом умме. Ислам состоял не только в повиновении индивидуума воле Бога; это был взаимный договор, в котором все мусульмане были связаны друг с другом. Этот договор не прекратился со смертью Пророка. Установленный им образ жизни можно было поддерживать под руководством тех, кто являлся его ближайшими сподвижниками – первых мусульман. Любой, кто откалывался от ядра мусульман в Медине, отказывался и от самого ислама. Они предавали дело Бога, за которое так долго воевали Мухаммад и его соратники. Их дело надо было еще долго отстаивать, а для этого требовался единый руководитель, преданность которому хранили бы все.

Считается, что данную смелую точку зрения внушили мусульманам Медины Абу-Бакр и Омар. Они пришли к собравшимся вместе вождям анса-ритов и призвали к единству: Омар пообещал свою преданность Абу-Бакру, и ансариты, а затем и курайшиты, последовали его примеру. Теперь уже два города поддержали создание государства Мухаммада, и подобное требование было предъявлено бедуинам. Чтобы подчинить их, мусульмане начали войны Ридда – «Отступничества» – как их стали называть из-за их причины, отступничества инакомыслящих. Мусульмане обнаружили талант полководца в недавнем новообращенном, бывшем курайшите Халиде ибн ал-Валиде, который был на стороне врага в битве при Ухуде. Непокорные племена подверглись череде кратких стремительных атак и были вынуждены сдаться. Но система Мухаммада распространялась на кланы и фракции гораздо более отдаленных племен. Им уже нельзя было оставаться прежними: либо они должны были реабилитироваться, либо их бросали на произвол судьбы. С нараставшей волной энтузиазма многие племена, где Мухаммада признавало меньшинство – и даже те, где сторонников Пророка не было вообще, – теперь вынуждены были признать ислам и начать платить закят сборщикам из Медины. Несколько новых пророков, появившихся после смерти Мухаммада, были объявлены самозванцами – с этого момента считалось, что после Мухаммада не может быть другого пророка, и данное учение тогда приравнивалось к утверждению о единстве мусульман. Именно община, организованная в Медине, обладала общепризнанным авторитетом в исламе, и к воззрениям именно сподвижников Мухаммада, жившим там, следовало прислушиваться в вопросах общей значимости. В то же время все арабы как мусульмане были равны перед такими руководителями. Не прошло и двух лет, как влияние мусульманской общины, перестроенной таким образом, распространилось гораздо дальше, чем это было при Мухаммаде.

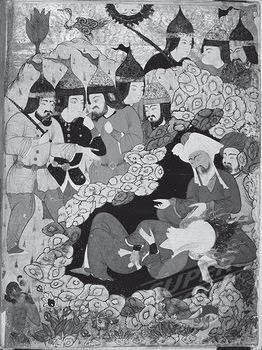

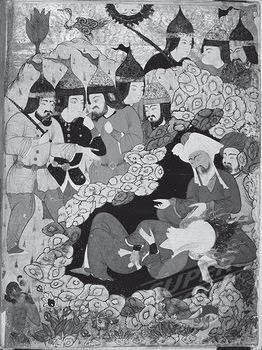

Мухаммад умирает на руках Абу-Бакра. Средневековая персидская миниатюра

Мухаммад умирает на руках Абу-Бакра. Средневековая персидская миниатюра

Так были решены как минимум две возможные проблемы после ухода Мухаммада. Первая – вероятная волна новых лидеров-пророков, провидцев в племенах, несущих традицию Мухаммада бедуинской Аравии, разделенной на группировки, но подтверждающей свою культурную независимость. Вторая – возможная ассимиляция миссии Мухаммада с иудейским Ветхим Заветом, что привело бы к ее поглощению более масштабной иудейской традицией. Напротив, утверждение политической структуры Мухаммада означало, что арабы сохранят и единство, и независимость. Но это единство осуществимо только в случае продолжения захвата соседних земель, для чего острой необходимостью являлось центральное руководство.

В последующие годы правительство Медины ломало голову над двумя задачами: как распространить серьезное учение ислама среди племен и как превратить набеги на обе империи в демонстрацию мощи мусульман. Для решения первой в народ отправляли чтецов Корана, что практиковалось еще при Мухаммаде. Они обучали арабов основам исламской веры. (Однако от тех племен, что уже приняли христианство, переход в ислам не требовался.) Но это обучение способствовало и решению второй задачи: организовать арабов и вести их в поход. Моральная и финансовая солидарность, благословленная Кораном, стала основой военной экспансии. Реализуя вторую цель, мусульмане Медины к 635 г. приняли следующее важное решение. Из набегов с целью наживы или, в лучшем случае, овладения приграничным районом и подчинения местных крестьян эти походы развились в полноценные завоевания возделываемых земель. Отныне и впредь мусульмане ставили целью захват городов и замену местных правительств на мусульманские.

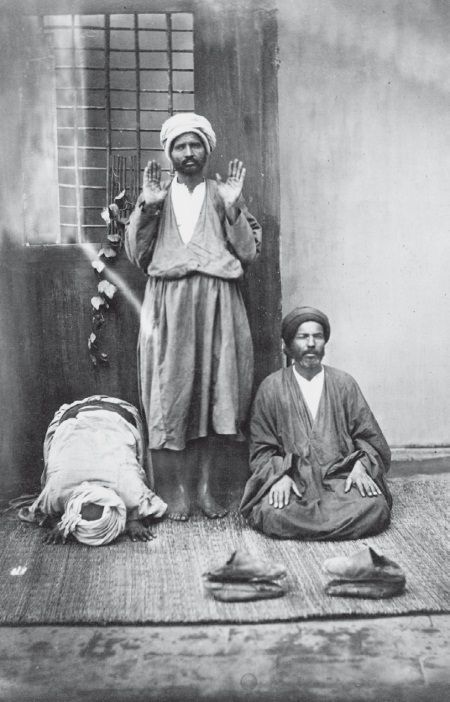

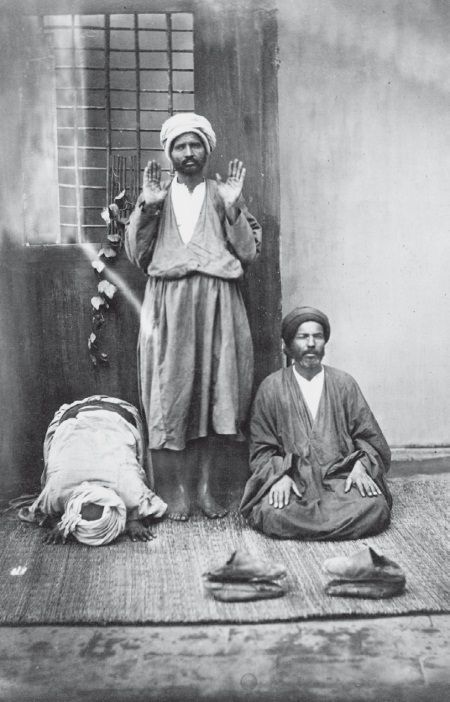

Молящиеся мусульмане. Фото XIX в.

Молящиеся мусульмане. Фото XIX в.

Попытки обратить в ислам население имперских территорий не предпринималось; практически все оно уже принадлежало к той или иной конфессии. Ислам считался преимущественно, если не исключительно, религией арабов, и только на Аравийском полуострове господствовало мнение, что все обязаны быть мусульманами. Арабам-христианам тоже разрешалось активно участвовать в войнах. На сельскохозяйственных землях, где основное население не являлось арабским, целью было не обращение людей в ислам, а господство. Примеру Мухаммада, покорившего оседлых иудеев и христиан в Западной Аравии, арабы последовали на всех территориях, куда смогли добраться. Превосходство ислама как религии и, следовательно, как основы общественного строя оправдывало мусульманское господство – оправдывало то, что простые и честные мусульмане заменили собой аристократичных и деспотичных представителей прежних, запятнавших себя религий. Государство халифата уже не было чисто арабским содружеством, но являлось проводником завоеваний за пределами бедуинской Аравии, и его финансовое и психологическое существование целиком зависело от этих завоеваний.

Первый вопрос, возникший после смерти Мухаммада, заключался в том, как государство ее переживет. Ислам был личным отношением мужчин и женщин к Богу. Его проповедовал Пророк, и пока он жил, можно было надеяться, что он укажет самый безопасный путь к исполнению Божьей воли. После его смерти возникала вероятность, что все объединения, принявшие ислам, найдут собственный способ повиноваться Богу – если только Он не ниспошлет новых пророков, как многие предполагали. Коран ссылался на бесчисленных пророков и не давал четкого указания на то, что Мухаммад – последний из них. Действительно, за последние годы в племенах за пределами основной области деятельности Мухаммада появилось несколько монотеистических пророков, вдохновленных его примером. Самый известный из них – Маслама (пренебрежительно называемый «Мусайлима») из племени ханифитов в Центральной Аравии. Если бы Мухаммад при жизни объявил Масламу ложным пророком, его последователи имели бы возможность объяснять это тем, что Мухаммад испытывал зависть – откровение получал не только он один. После смерти Мухаммада у них почти не оставалось сомнений касательно того, кто настоящий избранник Бога. У Пророка могли появиться новые последователи.

Многие из бедуинских племен, которые подчинились Мухаммаду, считали себя свободными от дальнейших обязательств и – независимо от того, были ли у них новые пророки или нет – отказывались отправлять в Медину закят. Другие же стали ждать, как поведут себя мусульмане в Медине и Мекке, поскольку курайшиты обладали существенной властью, даже если не брать в расчет поддержку Мухаммада. В самой Медине царили испуг и растерянность. Ансариты, мусульмане Медины, вскоре предложили избрать своего лидера, а курайшитам – выбрать лидера мусульман в Мекке.

Таковыми были самые очевидные варианты разрешения кризиса. Но кое у кого были более амбициозные представления об исламе и созданной Мухаммадом умме. Ислам состоял не только в повиновении индивидуума воле Бога; это был взаимный договор, в котором все мусульмане были связаны друг с другом. Этот договор не прекратился со смертью Пророка. Установленный им образ жизни можно было поддерживать под руководством тех, кто являлся его ближайшими сподвижниками – первых мусульман. Любой, кто откалывался от ядра мусульман в Медине, отказывался и от самого ислама. Они предавали дело Бога, за которое так долго воевали Мухаммад и его соратники. Их дело надо было еще долго отстаивать, а для этого требовался единый руководитель, преданность которому хранили бы все.

Считается, что данную смелую точку зрения внушили мусульманам Медины Абу-Бакр и Омар. Они пришли к собравшимся вместе вождям анса-ритов и призвали к единству: Омар пообещал свою преданность Абу-Бакру, и ансариты, а затем и курайшиты, последовали его примеру. Теперь уже два города поддержали создание государства Мухаммада, и подобное требование было предъявлено бедуинам. Чтобы подчинить их, мусульмане начали войны Ридда – «Отступничества» – как их стали называть из-за их причины, отступничества инакомыслящих. Мусульмане обнаружили талант полководца в недавнем новообращенном, бывшем курайшите Халиде ибн ал-Валиде, который был на стороне врага в битве при Ухуде. Непокорные племена подверглись череде кратких стремительных атак и были вынуждены сдаться. Но система Мухаммада распространялась на кланы и фракции гораздо более отдаленных племен. Им уже нельзя было оставаться прежними: либо они должны были реабилитироваться, либо их бросали на произвол судьбы. С нараставшей волной энтузиазма многие племена, где Мухаммада признавало меньшинство – и даже те, где сторонников Пророка не было вообще, – теперь вынуждены были признать ислам и начать платить закят сборщикам из Медины. Несколько новых пророков, появившихся после смерти Мухаммада, были объявлены самозванцами – с этого момента считалось, что после Мухаммада не может быть другого пророка, и данное учение тогда приравнивалось к утверждению о единстве мусульман. Именно община, организованная в Медине, обладала общепризнанным авторитетом в исламе, и к воззрениям именно сподвижников Мухаммада, жившим там, следовало прислушиваться в вопросах общей значимости. В то же время все арабы как мусульмане были равны перед такими руководителями. Не прошло и двух лет, как влияние мусульманской общины, перестроенной таким образом, распространилось гораздо дальше, чем это было при Мухаммаде.

Так были решены как минимум две возможные проблемы после ухода Мухаммада. Первая – вероятная волна новых лидеров-пророков, провидцев в племенах, несущих традицию Мухаммада бедуинской Аравии, разделенной на группировки, но подтверждающей свою культурную независимость. Вторая – возможная ассимиляция миссии Мухаммада с иудейским Ветхим Заветом, что привело бы к ее поглощению более масштабной иудейской традицией. Напротив, утверждение политической структуры Мухаммада означало, что арабы сохранят и единство, и независимость. Но это единство осуществимо только в случае продолжения захвата соседних земель, для чего острой необходимостью являлось центральное руководство.

Хронология: от Абу-Бакра до Абд-аль-Малика, 632–692 гг.Прежде чем завершились кампании по покорению бедуинов, некоторые арабы уже пытались нападать на империю Сасанидов и Византию. Сам Мухаммад планировал крупный поход к Сирии перед своей преждевременной кончиной. Тогда дело окончилось только демонстрацией силы – многотысячной армии, – но в конце 633 года последовало несколько небольших набегов на южную Палестину. Арабы, жившие в приграничных районах Сирии, уже не получали финансовую поддержку византийцев, чья казна к тому моменту опустела. Посему они почти не оказали сопротивления. В отличие от Византии с ее нищетой, Сасаниды с их процветающей бюрократией испытывали соблазн ослабить связи с арабами, уничтожив субсидируемое ими арабское княжество Аахмидов на своей границе и наложив непосредственный контроль на подчиненных им арабов. Некоторые независимые арабы на северо-востоке к тому времени (в частности, в 610 году) уже добивались успехов в войне с Сасанидами. Теперь они тоже организовали набег на приграничные земли Ирака. На сей раз они заручились поддержкой мусульман Хиджаза, а по мере нарастания боевых действий согласились подчиняться их лидерам. Под руководством смелого и дальновидного военачальника Халида ибн аль-Валида походы против истощенных империй принесли триумф и много трофеев. В частности, была взята Хира, бывшая столица Аахмидов. В ходе войны объединились самые разные племенные группировки. Правительство Медины стало единственным всеобщим арбитром, способным руководить столь необходимым сотрудничеством всех племен. Арабские участники событий согласились с этим и назвали себя мусульманами. Когда их войска прилично продвинулись на север, вопрос о существовании языческих арабских племен, не желающих признавать ислам, был снят.

632-656 гг.

Военный захват обеих империй войсками Медины

632-634 гг.

Халифат Абу-Бакра: арабские племена терпят поражение в войнах Ридда, Медина становится во главе единого мусульманского общества, куда входит уже вся Аравия

634-644 гг.

Халифат Омара: завоеваны большая часть Плодородного полумесяца, Египет и многие области Ирана, формируются модели военных поселений и финансовой системы исламского режима

644-656 гг.

Халифат Усмана: завоевания продолжаются к северу, к востоку в Иране и к западу от Египта. Со стремительным обогащением привилегированных семей в Мекке и Медине зависть и разногласия вносят раскол в общество мусульман; текст Корана стандартизируется во имя сохранения единства

656-661 гг.

Первая фитна: Усмана убивают, и в ходе гражданских войн Али, правитель Куфы и вначале общепризнанный халиф, постепенно утрачивает доверие мусульман; Медина больше не столица, формируются фракции, особенно выделяется секта непримиримых пуритан-хариджитов (658 г.)

661-683 гг.

Омейяды-Суфьяниды:

661-680 гг.

Омейяд Муавийя – халиф в Дамаске, опирается на силу сирийских арабов и мусульманское стремление к единству; завоевания возобновляются, особенно в Средиземном море (благодаря мощному флоту); внутренние разногласия стихают под угрозой применения силы; Зияд ибн Абих правит бывшими территориями Сасанидов

680-683 гг.

Сын Муавийи Язид наследует трон (прослеживается представление о наследном праве на трон), а сын Али и внук Мухаммада, Хусайн, убит при Карбале в попытке поднять восстание в Куфе (Ирак) – его смерть становится символичной для сторонников правления Алидов

683-692 гг.

Вторая фитна: после смерти Язида мятежник Ибн-аз-Зубайр возвращает Медине статус столицы; в битве при Мардж-Рахите (684 г.) Омейяды возвращают себе Сирию (правитель – Марван), а Мухтар ас-Такафи в Куфе (685–687 гг.) пытается установить правление рода Али; при сыне Марвана Абд-аль-Малике (685–705 гг.) в гражданских войнах Омейяды возвращают себе контроль над всеми исламскими провинциями

В последующие годы правительство Медины ломало голову над двумя задачами: как распространить серьезное учение ислама среди племен и как превратить набеги на обе империи в демонстрацию мощи мусульман. Для решения первой в народ отправляли чтецов Корана, что практиковалось еще при Мухаммаде. Они обучали арабов основам исламской веры. (Однако от тех племен, что уже приняли христианство, переход в ислам не требовался.) Но это обучение способствовало и решению второй задачи: организовать арабов и вести их в поход. Моральная и финансовая солидарность, благословленная Кораном, стала основой военной экспансии. Реализуя вторую цель, мусульмане Медины к 635 г. приняли следующее важное решение. Из набегов с целью наживы или, в лучшем случае, овладения приграничным районом и подчинения местных крестьян эти походы развились в полноценные завоевания возделываемых земель. Отныне и впредь мусульмане ставили целью захват городов и замену местных правительств на мусульманские.

Попытки обратить в ислам население имперских территорий не предпринималось; практически все оно уже принадлежало к той или иной конфессии. Ислам считался преимущественно, если не исключительно, религией арабов, и только на Аравийском полуострове господствовало мнение, что все обязаны быть мусульманами. Арабам-христианам тоже разрешалось активно участвовать в войнах. На сельскохозяйственных землях, где основное население не являлось арабским, целью было не обращение людей в ислам, а господство. Примеру Мухаммада, покорившего оседлых иудеев и христиан в Западной Аравии, арабы последовали на всех территориях, куда смогли добраться. Превосходство ислама как религии и, следовательно, как основы общественного строя оправдывало мусульманское господство – оправдывало то, что простые и честные мусульмане заменили собой аристократичных и деспотичных представителей прежних, запятнавших себя религий. Государство халифата уже не было чисто арабским содружеством, но являлось проводником завоеваний за пределами бедуинской Аравии, и его финансовое и психологическое существование целиком зависело от этих завоеваний.

Завоевание империи Сасанидов

В 634 г., через два года после Мухаммада, умер его сподвижник Абу-Бакр, объявив своим преемником Омара. Возможно, именно Омар принял решение захватить сельскохозяйственные провинции. Так или иначе, он систематически претворял его в жизнь. Некоторые первые успехи в 635 г., особенно в Сирии, где даже Дамаск был захвачен на некоторое время, объясняются внезапностью нападения. В 636 г. в Сирии византийская армия – не основная армия империи, разумеется, – была разбита на реке Ярмук, в месте, тщательно выбранном мусульманами. Вспомогательные отряды арабов, из которых в основном и состояла эта армия, в критический момент переметнулись к мусульманам. Тогда большинство сирийских городов капитулировали почти без боя. Это воодушевило мусульман на более согласованные и высокоорганизованные действия против Ирака. В 637 г. основная армия Сасанидов потерпела поражение под Кадисийя на пути к Евфрату. Предположительно именно после этой битвы арабские союзники Сасанидов перешли к мусульманам. Большая часть городов Ирака сдалась. В Ираке в числе сдавшихся городов находилась столица империи, Ктесифон, где мусульмане почти не встретили сопротивления. К 641 году, когда умер византийский император Ираклий, практически все земли с населением, говорившим на арамейском языке, включая Джазиру (собственно Месопотамия) на севере и долину Карун (Дуджайль) в Хузистане, отошли к арабам.

Власть византийцев в Сирии как в провинции и центральная власть Сасанидов в Ираке, по-видимому, утратила всю моральную опору и рухнула при отсутствии серьезных попыток внутреннего объединения или перегруппирования разных фракций. В Сирии, по крайней мере, это объяснялось апатией не только со стороны крестьян, но даже городского населения, которое в аграрную эпоху делило привилегии правящего класса и, как правило, препятствовало узурпации власти чужаками. Многочисленная иудейская община уже давно подвергалась гонениям со стороны христиан и активно помогала Сасанидам в их войнах; но у иудеев было не больше причин доверять мусульманам, чем византийцам. Однако большинство сирийских христиан тоже преследовались, поскольку не желали признавать главенство греческой православной церкви, оплотом которой был Константинополь, и символ веры Халкидонского собора, который она пыталась насадить повсюду. Сирийцы в основном предпочитали поддерживать собственную религиозную общину, возглавляемую арамейцами-монофизитами при поддержке Сасанидов. Даже попытка сохранения нейтральной веры при Ираклии, когда он вновь захватил эти земли, окончилась новыми гонениями. В то же время церковь империи (греческая), предоставившая часть своих средств на ведение предыдущей войны, потребовала их возврата с необычно высокими процентами. Когда армия империи была разбита, городское население стало соглашаться на мирные договоры с мусульманами (обещавшими более низкие налоги) и оказывать им дружеский прием. Грекоязычные землевладельцы ушли в горы Анатолии и больше не возвращались.

В долгосрочной перспективе крах Сасанидов в Ираке оказался решающим. Со времен Ануширва-на большая часть Месопотамской долины с ее наносной почвой практически была государственным хозяйством в Саваде, доходы от которого нельзя было направлять частным землевладельцам. Земледелие осуществлялось благодаря массивной системе орошения, которую уже нельзя было поддерживать локальными усилиями, как это было даже на заре эпохи Сасанидов. Она представляла собой физическую опору для централизованной армии и, следовательно, для централизованной бюрократической империи. Теперь только пристальное и непрерывное центральное администрирование могло содержать ирригацию в порядке. Крах центральной власти означал разрушение сельского хозяйства на огромных территориях и катастрофу для государственной казны. Но вслед за поражением Сасанидов в последней войне с Римом наступил политический хаос, длившийся несколько лет: за власть боролись разные претенденты на трон и военные фракции, управление во многих провинциях государства Сасанидов осуществлялось военными почти независимо. Еще до окончания войны из-за значительного смещения русла Тигра в Южном Ираке образовались невысыхающие болота и пропали большие участки плодородной земли. Возможно, уже тогда начинались изменения в формировании почвы, которые в итоге существенно усложнили орошение наносной земли в долине. Но одного только политического кризиса было достаточно, чтобы привести к беспрецедентно катастрофическому положению в Ираке. Эта катастрофа, в свою очередь, осложнила утверждение новой власти победителя гражданской войны (Йездегерда III, 632 год). Политика Ануширвана окончилась крахом, по крайней мере на тот момент[79].

Даже если не учитывать возникшей разрухи, население долины не было заинтересовано в поддержании земель государства в порядке ради того или иного правительства. Большинство людей там были христианами, иудеями или манихейцами и страдали от притеснений при иерархии маздеан. Высшие аграрные классы Сасанидов не имели личной заинтересованности – или сторонников – в долине; они полагались в основном на Иранское нагорье. Самой важной частью войска Сасанидов, заинтересованной в землях Ирака, были арабы – некоторые из них лишь недавно лишились своей автономии. Когда войска Сасанидов предприняли тактическое отступление в горы, вместе с ними ушла и знать. Арабские воины Сасанидов переметнулись к независимым арабам, и оставшиеся крестьяне и горожане не смогли противостоять новым военным хозяевам.

Когда арабы закрепились в Плодородном полумесяце, началась массовая миграция племен изо всех частей Аравии: мужчины стремились присоединиться к победоносной армии и перевозили с собой семьи. Вскоре они обеспечили мусульманам огромный военный потенциал. Семьи размещались в военных лагерях, быстро выраставших на краю пустыни, а военные отряды совершали набеги на все близлежащие земли. Первый поход за пределы Арамейских низин начался в конце 639 года, и целью его был Египет, знаменитый мекканцам своим богатством. В Египте копты тоже отказывались подчиниться греческой церкви, предпочитая монофизитство, и подвергались жесточайшим преследованиям с момента эвакуации Сасанидов. В течение 641 года была захвачена большая часть страны, а в 642-м – даже Александрия, местная столица византийцев. Не прошло и нескольких лет, как Египет начал поставлять в Хиджаз зерно в качестве дани, как отправлял его раньше в Византию.

В 641 г. началось продвижение в горные районы Византийской и Сасанидской империй. Несмотря на некоторые первоначальные неудачи, Муавийе (сыну Абу-Суфьяна, бывшего лидера курайшитов) как правителю Сирии удалось за следующие несколько лет совершить набеги не только на Сицилию (к юго-востоку от гор Тавра), но и далеко в глубь Анатолийского полуострова, достигнув Амо-рия к 646 г. Но он не смог надолго закрепиться на большой части земель за Мелитеной, и к 647 г. его вытеснили в разрушенные крепости на римской территории, которые на тот момент он не надеялся удержать.

Могила Мухаммада мечети Масджид ан-Набави в Медине. Фото нач. XX в.

Могила Мухаммада мечети Масджид ан-Набави в Медине. Фото нач. XX в.

Но самым важным успехом стали земли Сасанидов от Басры и особенно Куфы. Именно в эти центры стекалась основная часть новых арабских иммигрантов, превосходя численностью старые, более опытные городские слои, испытавшие на себе правление Сасанидов и служившие им со времен Аахмидов Хиры; в то время как в Сирии соответствующие элементы по-прежнему преобладали. Армия, отправленная в Аджамский Ирак, главное плоскогорье в Западном Иране, одолела основное войско Сасанидов при Нихаванде в 641 г. К 643 году главные города этой провинции капитулировали. Лишенные столицы и доходов государства от долины с наносной почвой, Сасаниды не могли скоординировать усилия. В отличие от византийцев, чьи основные резервы и административное руководство находились в безопасности в далеком Константинополе, Сасаниды с этих пор ограничились отдельными локальными очагами сопротивления. В конечном счете они потеряли всю империю, а их ресурсы и политические возможности перешли к арабам. Таким образом, успех арабов в Ираке дал им возможность создать новую прочную империю, несмотря на то что разбить византийцев на их домашней территории им так и не удалось.

Бедуины довольно быстро завоевали три соседние страны: Йемен, уже частично подчиненный при Мухаммаде и с тех пор не испытывавший тесного контроля со стороны ни Сасанидов, ни абиссинцев, и в любом случае наполовину арабизированный; Сирию, которая не была рада своим византийским правителям и где нарастали семитские монотеистические настроения сопротивления греческому правящему классу, давно утратившему творческий дух полиса; Ирак, где так же, как в Сирии, арабы уже сформировали крупную военную организацию. Египет тоже пал легко, поскольку, подобно Ираку, не имел собственных военных сил и был открыт для контроля со стороны сильнейшего соседа. Можно даже предположить, что без предварительного планирования многие элементы в Сирии и, возможно, в Йемене довольно легко нашли общий язык с исдамскими мекканцами, с которыми они давно состояли в торговых сношениях. Создалось нечто вроде оси Йемен – Мекка – Сирия, достаточно прочной, чтобы доминировать в военном и торговом отношениях и в Египте, и в Ираке. Сирийцы довольно легко взаимодействовали с их непосредственными правителями в Мекке: если Сирия перешла в руки арабов благодаря уходу единственного военного элемента среди монофизитов – арабских наемников, – то почти непосредственное взаимодействие с флотом неарабских сирийцев позволило арабам практически с самого начала выступить в роли морской державы, победив сильно ослабевший флот византийцев. Ведущие мекканские купцы легко проникли в Ирак, но неизвестно, случилось ли это при активной поддержке Сирии. Завоевание отдаленных районов этих трех соседних стран – другое дело. В подобных предприятиях успех арабам могли обеспечить только особые обстоятельства.

Власть византийцев в Сирии как в провинции и центральная власть Сасанидов в Ираке, по-видимому, утратила всю моральную опору и рухнула при отсутствии серьезных попыток внутреннего объединения или перегруппирования разных фракций. В Сирии, по крайней мере, это объяснялось апатией не только со стороны крестьян, но даже городского населения, которое в аграрную эпоху делило привилегии правящего класса и, как правило, препятствовало узурпации власти чужаками. Многочисленная иудейская община уже давно подвергалась гонениям со стороны христиан и активно помогала Сасанидам в их войнах; но у иудеев было не больше причин доверять мусульманам, чем византийцам. Однако большинство сирийских христиан тоже преследовались, поскольку не желали признавать главенство греческой православной церкви, оплотом которой был Константинополь, и символ веры Халкидонского собора, который она пыталась насадить повсюду. Сирийцы в основном предпочитали поддерживать собственную религиозную общину, возглавляемую арамейцами-монофизитами при поддержке Сасанидов. Даже попытка сохранения нейтральной веры при Ираклии, когда он вновь захватил эти земли, окончилась новыми гонениями. В то же время церковь империи (греческая), предоставившая часть своих средств на ведение предыдущей войны, потребовала их возврата с необычно высокими процентами. Когда армия империи была разбита, городское население стало соглашаться на мирные договоры с мусульманами (обещавшими более низкие налоги) и оказывать им дружеский прием. Грекоязычные землевладельцы ушли в горы Анатолии и больше не возвращались.

В долгосрочной перспективе крах Сасанидов в Ираке оказался решающим. Со времен Ануширва-на большая часть Месопотамской долины с ее наносной почвой практически была государственным хозяйством в Саваде, доходы от которого нельзя было направлять частным землевладельцам. Земледелие осуществлялось благодаря массивной системе орошения, которую уже нельзя было поддерживать локальными усилиями, как это было даже на заре эпохи Сасанидов. Она представляла собой физическую опору для централизованной армии и, следовательно, для централизованной бюрократической империи. Теперь только пристальное и непрерывное центральное администрирование могло содержать ирригацию в порядке. Крах центральной власти означал разрушение сельского хозяйства на огромных территориях и катастрофу для государственной казны. Но вслед за поражением Сасанидов в последней войне с Римом наступил политический хаос, длившийся несколько лет: за власть боролись разные претенденты на трон и военные фракции, управление во многих провинциях государства Сасанидов осуществлялось военными почти независимо. Еще до окончания войны из-за значительного смещения русла Тигра в Южном Ираке образовались невысыхающие болота и пропали большие участки плодородной земли. Возможно, уже тогда начинались изменения в формировании почвы, которые в итоге существенно усложнили орошение наносной земли в долине. Но одного только политического кризиса было достаточно, чтобы привести к беспрецедентно катастрофическому положению в Ираке. Эта катастрофа, в свою очередь, осложнила утверждение новой власти победителя гражданской войны (Йездегерда III, 632 год). Политика Ануширвана окончилась крахом, по крайней мере на тот момент[79].

Даже если не учитывать возникшей разрухи, население долины не было заинтересовано в поддержании земель государства в порядке ради того или иного правительства. Большинство людей там были христианами, иудеями или манихейцами и страдали от притеснений при иерархии маздеан. Высшие аграрные классы Сасанидов не имели личной заинтересованности – или сторонников – в долине; они полагались в основном на Иранское нагорье. Самой важной частью войска Сасанидов, заинтересованной в землях Ирака, были арабы – некоторые из них лишь недавно лишились своей автономии. Когда войска Сасанидов предприняли тактическое отступление в горы, вместе с ними ушла и знать. Арабские воины Сасанидов переметнулись к независимым арабам, и оставшиеся крестьяне и горожане не смогли противостоять новым военным хозяевам.

Когда арабы закрепились в Плодородном полумесяце, началась массовая миграция племен изо всех частей Аравии: мужчины стремились присоединиться к победоносной армии и перевозили с собой семьи. Вскоре они обеспечили мусульманам огромный военный потенциал. Семьи размещались в военных лагерях, быстро выраставших на краю пустыни, а военные отряды совершали набеги на все близлежащие земли. Первый поход за пределы Арамейских низин начался в конце 639 года, и целью его был Египет, знаменитый мекканцам своим богатством. В Египте копты тоже отказывались подчиниться греческой церкви, предпочитая монофизитство, и подвергались жесточайшим преследованиям с момента эвакуации Сасанидов. В течение 641 года была захвачена большая часть страны, а в 642-м – даже Александрия, местная столица византийцев. Не прошло и нескольких лет, как Египет начал поставлять в Хиджаз зерно в качестве дани, как отправлял его раньше в Византию.

В 641 г. началось продвижение в горные районы Византийской и Сасанидской империй. Несмотря на некоторые первоначальные неудачи, Муавийе (сыну Абу-Суфьяна, бывшего лидера курайшитов) как правителю Сирии удалось за следующие несколько лет совершить набеги не только на Сицилию (к юго-востоку от гор Тавра), но и далеко в глубь Анатолийского полуострова, достигнув Амо-рия к 646 г. Но он не смог надолго закрепиться на большой части земель за Мелитеной, и к 647 г. его вытеснили в разрушенные крепости на римской территории, которые на тот момент он не надеялся удержать.

Но самым важным успехом стали земли Сасанидов от Басры и особенно Куфы. Именно в эти центры стекалась основная часть новых арабских иммигрантов, превосходя численностью старые, более опытные городские слои, испытавшие на себе правление Сасанидов и служившие им со времен Аахмидов Хиры; в то время как в Сирии соответствующие элементы по-прежнему преобладали. Армия, отправленная в Аджамский Ирак, главное плоскогорье в Западном Иране, одолела основное войско Сасанидов при Нихаванде в 641 г. К 643 году главные города этой провинции капитулировали. Лишенные столицы и доходов государства от долины с наносной почвой, Сасаниды не могли скоординировать усилия. В отличие от византийцев, чьи основные резервы и административное руководство находились в безопасности в далеком Константинополе, Сасаниды с этих пор ограничились отдельными локальными очагами сопротивления. В конечном счете они потеряли всю империю, а их ресурсы и политические возможности перешли к арабам. Таким образом, успех арабов в Ираке дал им возможность создать новую прочную империю, несмотря на то что разбить византийцев на их домашней территории им так и не удалось.

Бедуины довольно быстро завоевали три соседние страны: Йемен, уже частично подчиненный при Мухаммаде и с тех пор не испытывавший тесного контроля со стороны ни Сасанидов, ни абиссинцев, и в любом случае наполовину арабизированный; Сирию, которая не была рада своим византийским правителям и где нарастали семитские монотеистические настроения сопротивления греческому правящему классу, давно утратившему творческий дух полиса; Ирак, где так же, как в Сирии, арабы уже сформировали крупную военную организацию. Египет тоже пал легко, поскольку, подобно Ираку, не имел собственных военных сил и был открыт для контроля со стороны сильнейшего соседа. Можно даже предположить, что без предварительного планирования многие элементы в Сирии и, возможно, в Йемене довольно легко нашли общий язык с исдамскими мекканцами, с которыми они давно состояли в торговых сношениях. Создалось нечто вроде оси Йемен – Мекка – Сирия, достаточно прочной, чтобы доминировать в военном и торговом отношениях и в Египте, и в Ираке. Сирийцы довольно легко взаимодействовали с их непосредственными правителями в Мекке: если Сирия перешла в руки арабов благодаря уходу единственного военного элемента среди монофизитов – арабских наемников, – то почти непосредственное взаимодействие с флотом неарабских сирийцев позволило арабам практически с самого начала выступить в роли морской державы, победив сильно ослабевший флот византийцев. Ведущие мекканские купцы легко проникли в Ирак, но неизвестно, случилось ли это при активной поддержке Сирии. Завоевание отдаленных районов этих трех соседних стран – другое дело. В подобных предприятиях успех арабам могли обеспечить только особые обстоятельства.

Хронология арабских завоеваний, 632–655 гг.

632–633 гг.

Смерть Мухаммеда провоцирует войны Ридда; Абу-Бакр возвращает в исламскую веру арабские племена, преданные прежде всего Мухаммаду как политическому лидеру; военные действия во многих частях Аравии; затем перетекают за ее границы, на северо-запад и северо-восток

633 г.

Взята Хира, укрепленный город на реке Евфрат

634 г.

На севере Сирии терпит поражение армия Византии

635 г.

Вслед за другими сирийскими городами взят Дамаск

636 г.

Битва при Ярмуке на реке Иордан, разбита сильная византийская армия под руководством брата императора, которого убивают; Сирия теперь открыта; Дамаск снова захвачен

637 г.

Битва при Кадисийе близ Хиры; терпит поражение мощная армия Сасанидов под предводительством главного полководца Рустама; он убит; Ирак к западу от Тигра открыт; взята столица Сасанидов Ктесифон

638 г.

Взят Иерусалим; основаны города-гарнизоны в Басре и Куфе