Страница:

Манихеи считали, что вселенная делится на дух и материю. Дух – свободный, созидательный, прекрасный, истинный и в целом положительный. Материя – холодная, разрушительная, порочная и в целом прямая противоположность духу. Человеческая душа заключена в темницу материального тела и может вырваться из нее к истинному Свету Духа только путем отрицания этого материального тела и соединением с позитивными силами Духа. Крайний аскетизм чтили превыше всего; если человек не мог вести строжайше аскетический образ жизни сам, он мог хотя бы вступить в общество тех, кто вел именно такую жизнь, поскольку в них Дух преодолел Материю. Манихеи считали, что некоторые из них достигли духовной цели самоотречения. Таких людей почитали остальные и служили им, в то время как рядовые манихеи пытались хоть немного усмирить плоть.

Такая цель порождала одновременно мягкость и отстраненность. Манихеи были известны своим нежеланием убивать даже животных и готовностью к благим деяниям. С другой стороны, они считали, что все остальное человечество потеряно во тьме невежества. Они не доходили в своем стремлении к нравственному очищению до отрицания любой творческой культуры, как это делали некоторые пуритане. У них была собственная система всеобъемлющей науки о природе, которой они гордились. Даже враги манихеев восхищались их великолепной школой живописи. Но прочным фундаментом их веры являлся предельный аскетизм. Они отвергали мир материального бытия, который любит основная масса людей (включая аристократов), в пользу истины, доступной только избранной элите (элите духовной, разумеется, для которой земные привилегии ничего не значили).

Некоторое время очевидно очень многие высокопоставленные люди, склонные к интеллектуальной деятельности, находили в манихействе духовную альтернативу рафинированной жизни двора, интеллектуальному блеску литераторов и высокообразованных людей – адибов. Вера для манихеев была серьезнее, чем рядовые идеалы придворных; она казалась глубже, чем правовая система, которую разрабатывали улемы с их рациональным популистским настроем. Популистские тенденции манихейства, признававшего, что человек с любым социальным статусом может присоединиться к элите, уравновешивались его сильным ощущением эзотерической истины, недоступной для непосвященных. Возвышая отстраненность от всего мирского, оно, несомненно, привлекало уставших от светской жизни придворных. Но сама его привлекательность для искушенных мусульман вызывала ненависть улемов. Отказывая манихеям в статусе зимми, которым наделялись другие религиозные общины, они по сути поставили их перед выбором: принять ислам или быть уничтоженными; еще большую ненависть у улемов вызывали те, кого можно назвать «мусульманами-манихеями» – кто формально исповедовал ислам, но придерживался манихейского мировоззрения. Аль-Махди подчеркнуто поддерживал исламский пуританизм на практике за счет этой секты, казня любого придворного, который не хотел или не мог отказаться от запятнавшей его веры.

В IX или X веке манихейство сдало позиции как в исламском мире, так и во всем остальном. Его арабское название – зандака – стало обозначать любую запретную в обществе ересь. Всех, кто, прикрываясь исламом, тайно следовал эзотерическому религиозному учению, называли зиндиками. Об изначальном смысле этих терминов вскоре уже никто не помнил.

К концу правления аль-Махди основная часть улемов пришла к компромиссу с Аббасидами, и абсолютная монархия получила необходимый ей минимум официальной религиозной поддержки. Даже самые горячие сторонники хариджизма или шиизма, как минимум были готовы признать фактический успех (на тот момент) режима Аббасидов. В последние годы правления аль-Махди египтяне попытались обрести независимость при потомке Абд-аль-Азиза – Омейяда, чей род давно пользовался в Египте высочайшим авторитетом; но ядро его ближайших последователей оказалось хариджитами, и, когда он отказался полностью признать их доктрину, движение распалось[106]. После смерти аль-Махди, когда алиды вновь восстали в Хиджазе, подавить мятеж не составило труда.

Харун ар-Рашид: халиф и его двор – покровители культуры

Литература и образование

Война за трон ар-Рашида

Такая цель порождала одновременно мягкость и отстраненность. Манихеи были известны своим нежеланием убивать даже животных и готовностью к благим деяниям. С другой стороны, они считали, что все остальное человечество потеряно во тьме невежества. Они не доходили в своем стремлении к нравственному очищению до отрицания любой творческой культуры, как это делали некоторые пуритане. У них была собственная система всеобъемлющей науки о природе, которой они гордились. Даже враги манихеев восхищались их великолепной школой живописи. Но прочным фундаментом их веры являлся предельный аскетизм. Они отвергали мир материального бытия, который любит основная масса людей (включая аристократов), в пользу истины, доступной только избранной элите (элите духовной, разумеется, для которой земные привилегии ничего не значили).

Некоторое время очевидно очень многие высокопоставленные люди, склонные к интеллектуальной деятельности, находили в манихействе духовную альтернативу рафинированной жизни двора, интеллектуальному блеску литераторов и высокообразованных людей – адибов. Вера для манихеев была серьезнее, чем рядовые идеалы придворных; она казалась глубже, чем правовая система, которую разрабатывали улемы с их рациональным популистским настроем. Популистские тенденции манихейства, признававшего, что человек с любым социальным статусом может присоединиться к элите, уравновешивались его сильным ощущением эзотерической истины, недоступной для непосвященных. Возвышая отстраненность от всего мирского, оно, несомненно, привлекало уставших от светской жизни придворных. Но сама его привлекательность для искушенных мусульман вызывала ненависть улемов. Отказывая манихеям в статусе зимми, которым наделялись другие религиозные общины, они по сути поставили их перед выбором: принять ислам или быть уничтоженными; еще большую ненависть у улемов вызывали те, кого можно назвать «мусульманами-манихеями» – кто формально исповедовал ислам, но придерживался манихейского мировоззрения. Аль-Махди подчеркнуто поддерживал исламский пуританизм на практике за счет этой секты, казня любого придворного, который не хотел или не мог отказаться от запятнавшей его веры.

В IX или X веке манихейство сдало позиции как в исламском мире, так и во всем остальном. Его арабское название – зандака – стало обозначать любую запретную в обществе ересь. Всех, кто, прикрываясь исламом, тайно следовал эзотерическому религиозному учению, называли зиндиками. Об изначальном смысле этих терминов вскоре уже никто не помнил.

К концу правления аль-Махди основная часть улемов пришла к компромиссу с Аббасидами, и абсолютная монархия получила необходимый ей минимум официальной религиозной поддержки. Даже самые горячие сторонники хариджизма или шиизма, как минимум были готовы признать фактический успех (на тот момент) режима Аббасидов. В последние годы правления аль-Махди египтяне попытались обрести независимость при потомке Абд-аль-Азиза – Омейяда, чей род давно пользовался в Египте высочайшим авторитетом; но ядро его ближайших последователей оказалось хариджитами, и, когда он отказался полностью признать их доктрину, движение распалось[106]. После смерти аль-Махди, когда алиды вновь восстали в Хиджазе, подавить мятеж не составило труда.

Харун ар-Рашид: халиф и его двор – покровители культуры

Сыну аль-Махди, Харуну ар-Рашиду (786–809 гг.) после кратковременного правления его брата аль-Хади посчастливилось взойти на трон халифа на пике величия и роскоши империи. На короткое время в ней воцарились относительные мир и процветание. Периодические восстания и войны с другими государствами имели лишь локальное значение. Об ар-Рашиде с теплотой вспоминали как об идеальном великом монархе из сказок «Тысячи и одной ночи». Его правление олицетворяло собой общество классического Багдада на вершине его расцвета.

При халифе теперь управление государством возлагалось на администраторов, на визиря как на министра финансов и главу правительства и на секретарей его многочисленных бюро (диванов). Халиф не был обязан лично принимать участие в управлении, он лишь выступал в роли суда последней инстанции. Энергичный халиф (или ленивый халиф в минуты деятельного настроя) мог принимать самостоятельные решения; но довольно часто на усмотрение визиря оставлял даже вопросы общей политики. Когда эта система полностью сформировалась, халиф мог менять общую линию политики не напрямую, а только посредством смены визиря. Ар-Рашид, как правило, вмешивался в вопросы, касавшиеся его лично или каких-то его интересов, например благотворительности.

Однако общество ожидало от халифа исполнения двух чрезвычайно важных церемониальных обязанностей. Он должен был возглавлять пятничный намаз в столице хотя бы по праздникам. В связи с этим халифы решили выступить в качестве наследников Мухаммада; они приобрели плащ, который якобы носил Пророк, и другие предметы его гардероба, в которые облачались в подходящие моменты. (Ар-Рашид и большинство его преемников, однако, обычно предпочитали возлагать действительное руководство молитвой своему представителю, а сами вместе со свитой составляли часть молящихся, пусть и находясь в специальном отделе в мечети – максуре.) Кроме того, халиф должен был возглавлять войска в джихаде на византийских территориях, даже если наделе ключевые военные решения принимали его военачальники. (Ар-Рашид предпочитал чередовать эти обязанности: в один год он возглавлял хадж в Мекку, а на следующий – армию в джихаде и так далее.) Никто никогда не забывал, что халиф в принципе по-прежнему является амир алмуминин, «командующим правоверными»; управление финансами и даже отправление правосудия он мог делегировать другим, но только не общемусульманские мероприятия – намаз и войну против Тирана – как называли императора Византии.

Это представление о роли халифа подкрепляло концепцию управления, уже достаточно распространенную в аграрные времена. То, что правитель должен стоять над всеми командующими на войне, отвечало (как в конце эпохи Марванидов) определенному индивидуализму арабских племен, ревностно охраняющих собственную свободу. По отношению к подавляющему большинству населения региона между Нилом и Амударьей это подразумевало теперь социальную политику невмешательства. Сын ар-Рашида, который весьма серьезно относился к обязанностям управления государством, разделил эти обязанности на три группы: следить за справедливостью вынесенных приговоров в суде, блюсти безопасность на улицах и больших дорогах и защищать границы. То есть правительство не занималось общественным порядком и созданием условий для благополучной жизни (этим надлежало заниматься семейным традициям или улемам, кому как больше нравилось); оно должно было только гарантировать безопасность: охрану от мошенничества, насилия со стороны отдельных личностей и вторжения чужеземцев. Если центральные ресурсы использовались для рытья колодцев или даже строительства городов, это считалось частной благотворительностью халифа или визиря; благотворительностью, которая, несомненно, вменялась им в обязанность, но, скорее, как богатым людям, а не как официальным лицам. В свете арабского и исламского наследия народ воспринимал абсолютистское правительство с позиции его крайнего индивидуализма, когда роль совместных усилий сводилась к минимуму, а роль отдельных людей (в целом привилегированных) повышалась максимально.

Какой бы ограниченной ни была повседневная политическая роль халифа, в делах высшего общества он являлся безоговорочным лидером. Семья халифа первой как получала, так и распределяла доходы в качестве покровителей высокого искусства и образования. Ибрахим аль-Мавсили (ум. в 804 г.), самый знаменитый музыкант, и Абу-Нувас (ум. ок. 803 г.), самый известный поэт того времени, прожившие жизнь под звуки льющегося вина и веселых песен, существовали на деньги двора, и это было в порядке вещей. Искусно составленное стихотворение могло принести мешок золота, лошадь из конюшен халифа, звонкоголосую наложницу – или все это сразу. Каждый раз, когда при дворе случался праздник, щедрые дары сыпались на всех – и на богатых, и на бедных – в виде монет, разбрасываемых на улице, еды, раздаваемой всем голодным, или одежд из роскошных шелков и парчи для тех придворных, кто в фаворе. Не таким красивым, но более надежным способом вознаграждения талантов или проявления благосклонности было дарение пожизненного дохода с конкретной деревни или земель из государственных владений.

Наряду с поэзией и песнями, неотъемлемым атрибутом придворной жизни было серьезное образование и даже богослужение. Представителем высокой литературы был, к примеру, аль-Кисаи (ум. в 805 г.), один из выдающихся грамматистов того времени и наставник принцев. Некоторые известные улемы отказывались приближаться ко двору халифа; но ар-Рашид – между затяжными периодами возлияний – следил за тем, как они трактуют религиозное право. Есть несколько легенд о том, как Абу-Юсуф, верховный кади и самый знаменитый правовед Ирака после Абу-Ханифы, решал логические загадки для халифа так, чтобы ни на шаг не отклониться от буквы шариатского закона; и, независимо от того, насколько они соответствуют истине, достоверно одно: ар-Рашид и его придворные чтили авторитет знатоков шариатских наук, проявляя особую благосклонность к тем, кто специализируется на хадисах, в частности, к тем, кто из Хиджаза. Ар-Рашид мирился с их независимым духом, не выходившим за рамки принятых в обществе правил.

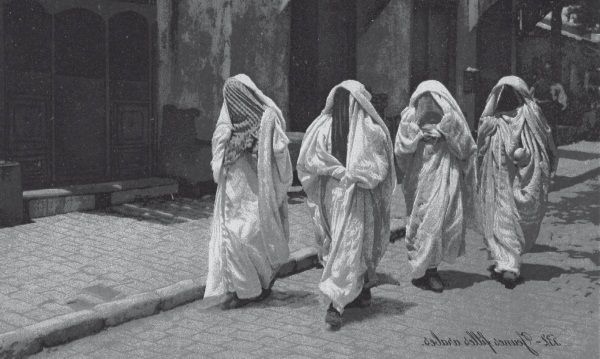

Арабские женщины. Фото XIX в.

Арабские женщины. Фото XIX в.

Весь род ар-Рашида, все Аббасиды, но особенно его семья несли наибольшие расходы. Его жена Зубайда славилась своей благотворительностью; по ее приказу было вырыто множество колодцев вдоль дорог, по которым передвигались паломники во время хаджа из Ирака в Медину. Другие близкие к монарху семьи тоже могли проявлять необычайную щедрость. «Династия визирей», семья персов-Бармакидов, раздавала не меньше даров, чем сам халиф. Различные меценаты Багдада привлекали художников, поэтов, ученых, философов, а также мошенников и карьеристов со всех концов империи – всех, кто мог доставить удовольствие тому или иному вельможе, при условии что они знали, как избежать внезапного приступа гнева и последующего наказания – такого, какое однажды постигло любимца Бармакида.

Бармакиды раньше были буддийскими священниками в Балхе (близ Амударьи) перед тем, как принять ислам. Уже при ас-Саффахе и аль-Мансуре Халид аль-Бармаки стал катибом высшего уровня – секретарем и советником халифа, пользовавшимся его доверием. Аль-Махди назначил сына Халида Яхью ответственным за дела ар-Ра-шида, когда он еще юношей был правителем одной из провинций; ар-Рашид стал близким другом сына Яхьи – Джафара, который сопровождал его в часы досуга и являлся главным придворным, в то время как его брат аль-Фадла ибн Яхья состоял в должности главы администрации в течение большей части правления ар-Рашида. К 803 году ар-Рашид проникся ревностью к безраздельной власти Бармакидов, к которым искатели высочайшей милости обращались все чаще, чем к самому халифу. Однажды под покровом ночи по его приказу Джафара обезглавили. (На следующий день голову выставили на всеобщее обозрение, как обычно, чтобы доказать приверженцам Джафара, что он мертв и никакой переворот уже не приведет его к власти.) Брата Джафара, аль-Фадла, и их отца посадили в тюрьму, и те вскоре умерли.

Ярче всего блистала роскошью столица, вероятно, по этой причине являясь и самым неспокойным местом. Но состоятельные горожане могли вести весьма комфортный образ жизни даже в провинциях. К примеру, Нишапур, столица Хорасана (основанная при Сасанидах, хотя, предположительно, подобный город существовал неподалеку и раньше), был знаменит своими богатством и пользой для здоровья. Его омывали потоки с северных гор во время влажного сезона (зимой), а вокруг располагались знаменитые сады, где росли всевозможные фруктовые деревья. Жители Нишапура особенно увлекались приемами разведения и культивации фруктовых деревьев. В Аридной зоне система орошения была высоко развита. По длинным подземным каналам (канат), местами прорубленным в скале, вода с гор текла на большие расстояния по всему нагорью или пустыне. Подобные методы применялись в Нишапуре не только для орошения садов, но и для водоснабжения города: в каждом богатом доме (где жили не только члены семьи хозяина, но и вся обслуга) был свой подземный источник воды и собственная цистерна на время сухого сезона. Затем вода текла ниже, чтобы орошать поля. Путешественников приводили в восхищение городская пятничная мечеть (самая известная была построена при Саффаридах, правивших после ар-Рашида), куда ходили и богатые, и бедные, великое многообразие мануфактур и товаров на базарах.

Города не походили один на другой. Кроме здравницы Нишапура, существовала грязь Гур-ганджа в Хорезме в дельте Амударьи (в отличие от нагорья Хорасана): путешественники жаловались, что, несмотря на богатство города, повсюду на улицах валялись отходы, так что даже пол мечети (которая обычно содержалась в чистоте благодаря тому, что в нее входили без обуви) был испачкан ногами тех, кто ходил босиком и по улицам. Вероятно, Гургандж не всегда был таким грязным, но в нем не было канализационной системы Нишапура. Однако любой богатый дом был полон украшений: ковров и подушек, на которых можно было сидеть, изящных книжных стендов, резных сундуков и изысканных сосудов для хранения продуктов и просто для красоты, низких устланных коврами возвышений и прудов во дворах, часто с фонтаном или хотя бы с фонтанчиком, жаровен для тепла зимой и испарения воды для охлаждения летом. Вероятно, такую роскошь, как лед летом, легче было найти в Багдаде, чем в провинциальных городах, но привилегированные сословия в империи жили комфортной и полной радостей жизнью; и если природных бедствий, болезней и периодических восстаний им избежать не удавалось, то военная угроза была от них относительно далеко.

При халифе теперь управление государством возлагалось на администраторов, на визиря как на министра финансов и главу правительства и на секретарей его многочисленных бюро (диванов). Халиф не был обязан лично принимать участие в управлении, он лишь выступал в роли суда последней инстанции. Энергичный халиф (или ленивый халиф в минуты деятельного настроя) мог принимать самостоятельные решения; но довольно часто на усмотрение визиря оставлял даже вопросы общей политики. Когда эта система полностью сформировалась, халиф мог менять общую линию политики не напрямую, а только посредством смены визиря. Ар-Рашид, как правило, вмешивался в вопросы, касавшиеся его лично или каких-то его интересов, например благотворительности.

Однако общество ожидало от халифа исполнения двух чрезвычайно важных церемониальных обязанностей. Он должен был возглавлять пятничный намаз в столице хотя бы по праздникам. В связи с этим халифы решили выступить в качестве наследников Мухаммада; они приобрели плащ, который якобы носил Пророк, и другие предметы его гардероба, в которые облачались в подходящие моменты. (Ар-Рашид и большинство его преемников, однако, обычно предпочитали возлагать действительное руководство молитвой своему представителю, а сами вместе со свитой составляли часть молящихся, пусть и находясь в специальном отделе в мечети – максуре.) Кроме того, халиф должен был возглавлять войска в джихаде на византийских территориях, даже если наделе ключевые военные решения принимали его военачальники. (Ар-Рашид предпочитал чередовать эти обязанности: в один год он возглавлял хадж в Мекку, а на следующий – армию в джихаде и так далее.) Никто никогда не забывал, что халиф в принципе по-прежнему является амир алмуминин, «командующим правоверными»; управление финансами и даже отправление правосудия он мог делегировать другим, но только не общемусульманские мероприятия – намаз и войну против Тирана – как называли императора Византии.

Это представление о роли халифа подкрепляло концепцию управления, уже достаточно распространенную в аграрные времена. То, что правитель должен стоять над всеми командующими на войне, отвечало (как в конце эпохи Марванидов) определенному индивидуализму арабских племен, ревностно охраняющих собственную свободу. По отношению к подавляющему большинству населения региона между Нилом и Амударьей это подразумевало теперь социальную политику невмешательства. Сын ар-Рашида, который весьма серьезно относился к обязанностям управления государством, разделил эти обязанности на три группы: следить за справедливостью вынесенных приговоров в суде, блюсти безопасность на улицах и больших дорогах и защищать границы. То есть правительство не занималось общественным порядком и созданием условий для благополучной жизни (этим надлежало заниматься семейным традициям или улемам, кому как больше нравилось); оно должно было только гарантировать безопасность: охрану от мошенничества, насилия со стороны отдельных личностей и вторжения чужеземцев. Если центральные ресурсы использовались для рытья колодцев или даже строительства городов, это считалось частной благотворительностью халифа или визиря; благотворительностью, которая, несомненно, вменялась им в обязанность, но, скорее, как богатым людям, а не как официальным лицам. В свете арабского и исламского наследия народ воспринимал абсолютистское правительство с позиции его крайнего индивидуализма, когда роль совместных усилий сводилась к минимуму, а роль отдельных людей (в целом привилегированных) повышалась максимально.

Какой бы ограниченной ни была повседневная политическая роль халифа, в делах высшего общества он являлся безоговорочным лидером. Семья халифа первой как получала, так и распределяла доходы в качестве покровителей высокого искусства и образования. Ибрахим аль-Мавсили (ум. в 804 г.), самый знаменитый музыкант, и Абу-Нувас (ум. ок. 803 г.), самый известный поэт того времени, прожившие жизнь под звуки льющегося вина и веселых песен, существовали на деньги двора, и это было в порядке вещей. Искусно составленное стихотворение могло принести мешок золота, лошадь из конюшен халифа, звонкоголосую наложницу – или все это сразу. Каждый раз, когда при дворе случался праздник, щедрые дары сыпались на всех – и на богатых, и на бедных – в виде монет, разбрасываемых на улице, еды, раздаваемой всем голодным, или одежд из роскошных шелков и парчи для тех придворных, кто в фаворе. Не таким красивым, но более надежным способом вознаграждения талантов или проявления благосклонности было дарение пожизненного дохода с конкретной деревни или земель из государственных владений.

Наряду с поэзией и песнями, неотъемлемым атрибутом придворной жизни было серьезное образование и даже богослужение. Представителем высокой литературы был, к примеру, аль-Кисаи (ум. в 805 г.), один из выдающихся грамматистов того времени и наставник принцев. Некоторые известные улемы отказывались приближаться ко двору халифа; но ар-Рашид – между затяжными периодами возлияний – следил за тем, как они трактуют религиозное право. Есть несколько легенд о том, как Абу-Юсуф, верховный кади и самый знаменитый правовед Ирака после Абу-Ханифы, решал логические загадки для халифа так, чтобы ни на шаг не отклониться от буквы шариатского закона; и, независимо от того, насколько они соответствуют истине, достоверно одно: ар-Рашид и его придворные чтили авторитет знатоков шариатских наук, проявляя особую благосклонность к тем, кто специализируется на хадисах, в частности, к тем, кто из Хиджаза. Ар-Рашид мирился с их независимым духом, не выходившим за рамки принятых в обществе правил.

Весь род ар-Рашида, все Аббасиды, но особенно его семья несли наибольшие расходы. Его жена Зубайда славилась своей благотворительностью; по ее приказу было вырыто множество колодцев вдоль дорог, по которым передвигались паломники во время хаджа из Ирака в Медину. Другие близкие к монарху семьи тоже могли проявлять необычайную щедрость. «Династия визирей», семья персов-Бармакидов, раздавала не меньше даров, чем сам халиф. Различные меценаты Багдада привлекали художников, поэтов, ученых, философов, а также мошенников и карьеристов со всех концов империи – всех, кто мог доставить удовольствие тому или иному вельможе, при условии что они знали, как избежать внезапного приступа гнева и последующего наказания – такого, какое однажды постигло любимца Бармакида.

Бармакиды раньше были буддийскими священниками в Балхе (близ Амударьи) перед тем, как принять ислам. Уже при ас-Саффахе и аль-Мансуре Халид аль-Бармаки стал катибом высшего уровня – секретарем и советником халифа, пользовавшимся его доверием. Аль-Махди назначил сына Халида Яхью ответственным за дела ар-Ра-шида, когда он еще юношей был правителем одной из провинций; ар-Рашид стал близким другом сына Яхьи – Джафара, который сопровождал его в часы досуга и являлся главным придворным, в то время как его брат аль-Фадла ибн Яхья состоял в должности главы администрации в течение большей части правления ар-Рашида. К 803 году ар-Рашид проникся ревностью к безраздельной власти Бармакидов, к которым искатели высочайшей милости обращались все чаще, чем к самому халифу. Однажды под покровом ночи по его приказу Джафара обезглавили. (На следующий день голову выставили на всеобщее обозрение, как обычно, чтобы доказать приверженцам Джафара, что он мертв и никакой переворот уже не приведет его к власти.) Брата Джафара, аль-Фадла, и их отца посадили в тюрьму, и те вскоре умерли.

Ярче всего блистала роскошью столица, вероятно, по этой причине являясь и самым неспокойным местом. Но состоятельные горожане могли вести весьма комфортный образ жизни даже в провинциях. К примеру, Нишапур, столица Хорасана (основанная при Сасанидах, хотя, предположительно, подобный город существовал неподалеку и раньше), был знаменит своими богатством и пользой для здоровья. Его омывали потоки с северных гор во время влажного сезона (зимой), а вокруг располагались знаменитые сады, где росли всевозможные фруктовые деревья. Жители Нишапура особенно увлекались приемами разведения и культивации фруктовых деревьев. В Аридной зоне система орошения была высоко развита. По длинным подземным каналам (канат), местами прорубленным в скале, вода с гор текла на большие расстояния по всему нагорью или пустыне. Подобные методы применялись в Нишапуре не только для орошения садов, но и для водоснабжения города: в каждом богатом доме (где жили не только члены семьи хозяина, но и вся обслуга) был свой подземный источник воды и собственная цистерна на время сухого сезона. Затем вода текла ниже, чтобы орошать поля. Путешественников приводили в восхищение городская пятничная мечеть (самая известная была построена при Саффаридах, правивших после ар-Рашида), куда ходили и богатые, и бедные, великое многообразие мануфактур и товаров на базарах.

Города не походили один на другой. Кроме здравницы Нишапура, существовала грязь Гур-ганджа в Хорезме в дельте Амударьи (в отличие от нагорья Хорасана): путешественники жаловались, что, несмотря на богатство города, повсюду на улицах валялись отходы, так что даже пол мечети (которая обычно содержалась в чистоте благодаря тому, что в нее входили без обуви) был испачкан ногами тех, кто ходил босиком и по улицам. Вероятно, Гургандж не всегда был таким грязным, но в нем не было канализационной системы Нишапура. Однако любой богатый дом был полон украшений: ковров и подушек, на которых можно было сидеть, изящных книжных стендов, резных сундуков и изысканных сосудов для хранения продуктов и просто для красоты, низких устланных коврами возвышений и прудов во дворах, часто с фонтаном или хотя бы с фонтанчиком, жаровен для тепла зимой и испарения воды для охлаждения летом. Вероятно, такую роскошь, как лед летом, легче было найти в Багдаде, чем в провинциальных городах, но привилегированные сословия в империи жили комфортной и полной радостей жизнью; и если природных бедствий, болезней и периодических восстаний им избежать не удавалось, то военная угроза была от них относительно далеко.

Литература и образование

Предметом величайшей гордости двора халифа было покровительство литературе. Прежде всего это была арабская литература: с тех пор как языком администрации стал арабский, традиции бюрократии высшего уровня строились с позиции именно этого языка. Официальная арабская проза получила свой первый мощный импульс с переводом нескольких трудов с пехлеви на изящный арабский язык мударитов. (Позже как минимум некоторые формы – такие как житие святых – заимствовали что-то и из сирийских традиций.) Среди переводов с пехлеви самым известным был сборник сказок («Калилава Димна», рассказы о двух шакалах, советниках царя-льва[107]), имевших санскритское происхождение (предположительно времен Ану-ширвана). Переводчиком был Ибн-аль-Мукаффа, бывший зороастриец, администратор, который настоял на том, чтобы аль-Мансур создал более упорядоченную систему абсолютизма. Эта проза была проста, забавна и поучительна; какое-то время она являлась нормой арабской прозы, ценившейся среди катибов, придворных и бюрократов, поддерживавших абсолютизм. Им нравилась литература, которая несла в себе мудрость и информативность и придавала лоска и блеска их ученым беседам и их официальной переписке. Адаб, учтивый эпистолярный жанр, уступил место словесному великолепию и, следовательно, литературе.

Но для адибов и катибов в целом не менее важной, чем проза, была поэзия. Однако поэзия в принципе не поддается переводу; суть ее (несмотря на то, что традиция административной культуры Сасанидов придала поэзии статус литературы) в любом случае происходила из староарабской традиции, которую катибы давно освоили и с энтузиазмом поддерживали. Здесь тоже надо было потрудиться при переводе. Будь то доисламская бедуинская поэзия или форма, которую она обрела в арабских городах-гарнизонах эпохи Марванидов, эта традиция была чужда не только семейным традициям большинства мусульман в эпоху Аббасидов, но даже языку повседневного общения (который, если и был арабским, то размытым, «оседлым»), и древнему видоизмененному мударитскому наречию бедуинов. Что еще важнее, арабская поэтическая традиция была чужда и городским бюрократическим кругам, и другим слоям населения, которое теперь стало почитать ее. Поэтому в среде литературоведов (подобных аль-Кисаи) возникла школа собирателей и редакторов старой поэзии, занимавшаяся как ее филологическими, так и эстетическими красотами; в то время как более поэтически одаренные люди, протестуя против ограничений, налагаемых переводчиками, переняли трудноуловимые для последних арабский ритм, образный ряд и простоту и преобразовали все это в форму и дух, более подходящие для придворного – катиба – и даже для купца. Этот процесс начался еще при Марванидах, но теперь воплотился в полной мере.

Абу-Нувас[108] из Басры (принадлежавший к персидским литераторам) был вольнодумцем и посвящал свои стихи любви и вину. Он изучал филологию в Куфе и, как говорят (по обыкновению для тех, кто изучал язык бедуинов), провел некоторое время в пустыне вместе с бедуинами. Он прославлял вольность нравов в духе таких древнеарабских традиционных форм, как любовная прелюдия, основоположница бедуинской оды (касыда). Но он не принимал героического величия, свойственного касыде, и предпочитал более интимный, даже дерзкий и игривый стиль. Абу-Нувас посвящал многие из своих эротических стихов любви к юношам, положив начало жанру, который позже закрепился в некоторых исламских кругах, даже если у самого поэта не наблюдалось гомосексуальных наклонностей. Абу-ль-Атахиа (ум. в 826 г.), будучи представителем арабской традиции, пошел еще дальше в трансформации этой поэтической традиции: склонный к аскетизму и умозрениям – но преданный мусульманин-шиит – он писал в своих стихах о философской меланхолии, которая большую популярность снискала в низах, чем при дворе; его строки разошлись на цитаты в произведениях будущих популярных авторов.

Параллельно с культивацией литературы развивалась наука о механике этой литературы. Серьезным достижением того времени была систематизация грамматики мудари (которая в дальнейшем стала моделью грамматического анализа в других семитских языках). Такой анализ начали осуществлять еще во времена Марванидов. Заручившись опытом, накопленным двумя поколениями, Сибавайх из Басры (ум. в 793 г.), представитель традиции, более внимательной к тонкостям повседневного языкового употребления, чем некоторые куфанские грамматисты, написал образцовый учебник грамматики (впоследствии названный просто «Книга»), хотя он, естественно, оставил множество мелких деталей для доработки будущими поколениями. Его задачей, разумеется, было проследить, каким образом употреблялись различные частицы, тот или иной порядок слов, глагольные и субстантивные обороты и пр., и упорядочить эти модели с тем, чтобы они не вступали в противоречие с другими употребляемыми моделями. Книга задумывалась не только в подобном функциональном ключе; грамматисты считали, что выявляют целую систему естественных различий между типами слов и предложений, а затем на примере древней поэзии, дошедшей до них формы бедуинского наречия и текстов Корана и хадисов, отслеживают, как использовался каждый тип в среде уважаемых арабов времен Мухаммада. Но живая речь конкретного поколения обычно представляет собой совокупность устойчивых моделей употребления языковых средств. В любом случае результатом стало определение общих стандартов, которые затем соблюдались, благодаря чему любой специализированный жаргон или автор неарабского происхождения, пытавшийся писать на арабском, был в целом понятен. Ни один исламский язык не был столь детально изучен и систематизирован.

Уже при аль-Мансуре двор халифа стал оказывать покровительство не только арабской литературе и трудам шариатских улемов, но и самым разным методам обучения. В отличие от Куфы и Басры, которые долго являлись важными центрами изучения арабского языка и шариатских наук в Багдаде, помимо этого, стали развивать и естественные науки, и метафизику. Самые известные труды по медицине, математике, и особенно астрономии, были переводами: вероятно, сначала с пехлеви и сирийского, а затем с санскрита и греческого. В то время как арабской филологией и шариатскими науками занимались в основном люди, рожденные в исламе или принявшие его, специалисты по естественным наукам сохраняли свою прежнюю веру в качестве зимми, даже если их рабочим языком был арабский. Если их труды находили поклонников при дворе, это объяснялось не столько непосредственным выражением культурных идеалов, сколько соображениями их практической пользы или удовлетворением чьего-то личного любопытства. Сын ар-Рашида, аль-Мамун, проявлял большой личный интерес к науке и даже к эллинистической философии. Своими субсидиями и поощрениями он активно стимулировал переводы с греческого и сирийского на арабский классических трудов по медицине, астрономии, математике и естественной философии в целом. Аль-Мамун создал (в 830 г.) прекрасную научно-исследовательскую библиотеку Байт-аль-Хикма – «Дом мудрости». Он выискивал рукописи для нее даже в Константинополе, где греческая традиция, естественно, была высоко развита. С этого момента качество переводов значительно повысилось.

Но самыми важными центрами, где собирались учащиеся, были более старые города империи. Исламская медицинская традиция получила мощнейший импульс к развитию именно благодаря великой медицинской школе, основанной во времена Сасанидов в Гундишапуре в Хузистане. Уже аль-Мансур привез оттуда в Багдад известного несторианского врача (Бахт-Ишу), который основал школу врачей в столице. Город Харран в Джазире приобрел еще большее значение. В некоторой степени он превзошел Александрию и даже Антиохию в качестве центра активного обучения. В Харране даже христианство проникло не так глубоко, а древние языческие культы были широко распространены; в исламские времена жители Харрана называли себя сабеями – термином, которым в Коране обозначалась расплывчатая группа представителей других допускаемых Кораном монотеистических религий, и таким образом сошли за легитимную форму пророческой религии; неоплатонические (или неопифагорейские) убеждения их образованных кругов оправдывали это. Сабеи, христиане и зороастрийцы все чаще обучали мусульманских студентов и пользовались арабским языком. При патронаже аль-Мамуна Багдад вскоре стал крупнейшим центром наук и философии в империи, как до этого являлся центром арабской литературы и шариатского ислама.

Но для адибов и катибов в целом не менее важной, чем проза, была поэзия. Однако поэзия в принципе не поддается переводу; суть ее (несмотря на то, что традиция административной культуры Сасанидов придала поэзии статус литературы) в любом случае происходила из староарабской традиции, которую катибы давно освоили и с энтузиазмом поддерживали. Здесь тоже надо было потрудиться при переводе. Будь то доисламская бедуинская поэзия или форма, которую она обрела в арабских городах-гарнизонах эпохи Марванидов, эта традиция была чужда не только семейным традициям большинства мусульман в эпоху Аббасидов, но даже языку повседневного общения (который, если и был арабским, то размытым, «оседлым»), и древнему видоизмененному мударитскому наречию бедуинов. Что еще важнее, арабская поэтическая традиция была чужда и городским бюрократическим кругам, и другим слоям населения, которое теперь стало почитать ее. Поэтому в среде литературоведов (подобных аль-Кисаи) возникла школа собирателей и редакторов старой поэзии, занимавшаяся как ее филологическими, так и эстетическими красотами; в то время как более поэтически одаренные люди, протестуя против ограничений, налагаемых переводчиками, переняли трудноуловимые для последних арабский ритм, образный ряд и простоту и преобразовали все это в форму и дух, более подходящие для придворного – катиба – и даже для купца. Этот процесс начался еще при Марванидах, но теперь воплотился в полной мере.

Абу-Нувас[108] из Басры (принадлежавший к персидским литераторам) был вольнодумцем и посвящал свои стихи любви и вину. Он изучал филологию в Куфе и, как говорят (по обыкновению для тех, кто изучал язык бедуинов), провел некоторое время в пустыне вместе с бедуинами. Он прославлял вольность нравов в духе таких древнеарабских традиционных форм, как любовная прелюдия, основоположница бедуинской оды (касыда). Но он не принимал героического величия, свойственного касыде, и предпочитал более интимный, даже дерзкий и игривый стиль. Абу-Нувас посвящал многие из своих эротических стихов любви к юношам, положив начало жанру, который позже закрепился в некоторых исламских кругах, даже если у самого поэта не наблюдалось гомосексуальных наклонностей. Абу-ль-Атахиа (ум. в 826 г.), будучи представителем арабской традиции, пошел еще дальше в трансформации этой поэтической традиции: склонный к аскетизму и умозрениям – но преданный мусульманин-шиит – он писал в своих стихах о философской меланхолии, которая большую популярность снискала в низах, чем при дворе; его строки разошлись на цитаты в произведениях будущих популярных авторов.

Параллельно с культивацией литературы развивалась наука о механике этой литературы. Серьезным достижением того времени была систематизация грамматики мудари (которая в дальнейшем стала моделью грамматического анализа в других семитских языках). Такой анализ начали осуществлять еще во времена Марванидов. Заручившись опытом, накопленным двумя поколениями, Сибавайх из Басры (ум. в 793 г.), представитель традиции, более внимательной к тонкостям повседневного языкового употребления, чем некоторые куфанские грамматисты, написал образцовый учебник грамматики (впоследствии названный просто «Книга»), хотя он, естественно, оставил множество мелких деталей для доработки будущими поколениями. Его задачей, разумеется, было проследить, каким образом употреблялись различные частицы, тот или иной порядок слов, глагольные и субстантивные обороты и пр., и упорядочить эти модели с тем, чтобы они не вступали в противоречие с другими употребляемыми моделями. Книга задумывалась не только в подобном функциональном ключе; грамматисты считали, что выявляют целую систему естественных различий между типами слов и предложений, а затем на примере древней поэзии, дошедшей до них формы бедуинского наречия и текстов Корана и хадисов, отслеживают, как использовался каждый тип в среде уважаемых арабов времен Мухаммада. Но живая речь конкретного поколения обычно представляет собой совокупность устойчивых моделей употребления языковых средств. В любом случае результатом стало определение общих стандартов, которые затем соблюдались, благодаря чему любой специализированный жаргон или автор неарабского происхождения, пытавшийся писать на арабском, был в целом понятен. Ни один исламский язык не был столь детально изучен и систематизирован.

Уже при аль-Мансуре двор халифа стал оказывать покровительство не только арабской литературе и трудам шариатских улемов, но и самым разным методам обучения. В отличие от Куфы и Басры, которые долго являлись важными центрами изучения арабского языка и шариатских наук в Багдаде, помимо этого, стали развивать и естественные науки, и метафизику. Самые известные труды по медицине, математике, и особенно астрономии, были переводами: вероятно, сначала с пехлеви и сирийского, а затем с санскрита и греческого. В то время как арабской филологией и шариатскими науками занимались в основном люди, рожденные в исламе или принявшие его, специалисты по естественным наукам сохраняли свою прежнюю веру в качестве зимми, даже если их рабочим языком был арабский. Если их труды находили поклонников при дворе, это объяснялось не столько непосредственным выражением культурных идеалов, сколько соображениями их практической пользы или удовлетворением чьего-то личного любопытства. Сын ар-Рашида, аль-Мамун, проявлял большой личный интерес к науке и даже к эллинистической философии. Своими субсидиями и поощрениями он активно стимулировал переводы с греческого и сирийского на арабский классических трудов по медицине, астрономии, математике и естественной философии в целом. Аль-Мамун создал (в 830 г.) прекрасную научно-исследовательскую библиотеку Байт-аль-Хикма – «Дом мудрости». Он выискивал рукописи для нее даже в Константинополе, где греческая традиция, естественно, была высоко развита. С этого момента качество переводов значительно повысилось.

Но самыми важными центрами, где собирались учащиеся, были более старые города империи. Исламская медицинская традиция получила мощнейший импульс к развитию именно благодаря великой медицинской школе, основанной во времена Сасанидов в Гундишапуре в Хузистане. Уже аль-Мансур привез оттуда в Багдад известного несторианского врача (Бахт-Ишу), который основал школу врачей в столице. Город Харран в Джазире приобрел еще большее значение. В некоторой степени он превзошел Александрию и даже Антиохию в качестве центра активного обучения. В Харране даже христианство проникло не так глубоко, а древние языческие культы были широко распространены; в исламские времена жители Харрана называли себя сабеями – термином, которым в Коране обозначалась расплывчатая группа представителей других допускаемых Кораном монотеистических религий, и таким образом сошли за легитимную форму пророческой религии; неоплатонические (или неопифагорейские) убеждения их образованных кругов оправдывали это. Сабеи, христиане и зороастрийцы все чаще обучали мусульманских студентов и пользовались арабским языком. При патронаже аль-Мамуна Багдад вскоре стал крупнейшим центром наук и философии в империи, как до этого являлся центром арабской литературы и шариатского ислама.

Война за трон ар-Рашида

Почти беспрецедентные богатство и власть над территориями от Магриба до Синда и Амударьи сосредоточились в руках привилегированных семей в самом сердце государства Аббасидов – в Багдаде, в котором объединились шариатские улемы, арабские племена, персидские помещики, космополитичные купцы и (более пассивно) крестьяне со всех краев, считавшие этот город одновременно символом исламского единства, общественного порядка и справедливости власти. Согласие между мусульманскими идеалистами и относительное удовлетворение традиционных ирано-семитских политических ожиданий обеспечивали власти Аббасидов прочный фундамент. Прежние иракские центры, Куфа и Басра, где развивались правоведение и грамматика, все чаще посылали своих сыновей и студентов в столицу, где смешались всевозможные школы и взгляды.