Страница:

Практически в каждой дискуссии, касающейся текстов хадисов, возникает замешательство, вызванное понятием «традиция». Жертвами заблуждений становятся не только невнимательные читатели, но и сами ученые. Известно, что исламисты, как и всякие другие ученые, имеют собственные представления о традиционализме (в общепринятом смысле этого слова). Однако они осознают, что если использование термина не просто является неудачным, а вводит в заблуждение, то от него следует отказаться. При этом их не должны останавливать ни болезненность этого процесса, ни многовековая приверженность.

Чтобы доказать серьезность проблемы, мы приведем пример. В главе III Книги III я цитирую статью Джорджа Макдиси (George Makdisi), который показывает, что общепринятая картина превращения ашаритской школы в «ортодоксальную» крайне сомнительна. Но, с другой стороны, он не отказывается от общепризнанного понятия, в рамках которого традиционализм ранних мусульман ассоциируется с текстами хадисов. В результате он сам запутывается в своих выводах. Используя термин «традиция» для текстов хадисов, он усиливает подобную картину исламской истории. В любом случае терминология Макдиси не помогла ему разобраться в общей путанице.

Он начинает повествование с утверждения, что в истории религии вполне естественно ожидать (как видят научную картину исламского развития апологеты Ашари) разделения между «традиционалистами» и «рационалистами», которое позже исчезнет благодаря посредничеству «ортодоксии» (ашаритский калам). В данном утверждении Макдиси отождествляет «традиционалистов» в общем понимании со своим видением, то есть с приверженцами хадисов, в частности с Ахль аль-Хадис. В свою очередь «рационалистов» он связывает с мутазилитской школой (как противоположной ашаризму).

И все же фактически с тех пор, как «люди калам» и «люди хадисов» разными способами начали противостоять живой традиции времен Омейядов, не стоит представлять знатоков хадисов в качестве «традиционалистов» (хотя стоит признать, что они сами поддерживали это ложное представление). Мутазилитов в свою очередь вполне можно назвать традиционалистами, при этом их «рационализм» (в защиту старой традиции) является менее анти-традиционным, чем текстуализм хадиситов (или чем ашаритской «рационализм»). Хадиситы обрели мощную общественную поддержку. Их постоянные противоречия с каламитами (мутазилитами или ашаритами) получили вторичное развитие, но не стали ответом на универсальный базовый опыт в религиозных традициях.

Действительно, Макдиси отмечает, что та исламская модель, которую он ожидал увидеть, не оправдала себя. Отождествление текстов хадисов с исламской традицией установило определенные рамки, если наблюдение выйдет за эти рамки, то оно значительно проиграет. Игнорируя данное отождествление, мы получим не два, а три универсальных типа феноменов в религиозной истории. Это традиционализм, «рационализм» и текстуализм (который на время дает право термину «рационализм» стать аргументом для знатоков калам). Автор, видимо, видел весь спектр исламского текстуализма в особенном свете. Может, это видение и не изменило его заключений, но оно придало им кардинально новый и полезный смысл. Если мы постараемся избегать термина «традиция» для текстов хадисов и «традиционалист» для составителя, это приведет нас к новому глубокому пониманию и во всяком случае позволит избежать старых ошибок.

«Секта», «фирка»

Примечание о переводе

Пролог

Исламское видение религии и цивилизации

Применения ислама

Чтобы доказать серьезность проблемы, мы приведем пример. В главе III Книги III я цитирую статью Джорджа Макдиси (George Makdisi), который показывает, что общепринятая картина превращения ашаритской школы в «ортодоксальную» крайне сомнительна. Но, с другой стороны, он не отказывается от общепризнанного понятия, в рамках которого традиционализм ранних мусульман ассоциируется с текстами хадисов. В результате он сам запутывается в своих выводах. Используя термин «традиция» для текстов хадисов, он усиливает подобную картину исламской истории. В любом случае терминология Макдиси не помогла ему разобраться в общей путанице.

Он начинает повествование с утверждения, что в истории религии вполне естественно ожидать (как видят научную картину исламского развития апологеты Ашари) разделения между «традиционалистами» и «рационалистами», которое позже исчезнет благодаря посредничеству «ортодоксии» (ашаритский калам). В данном утверждении Макдиси отождествляет «традиционалистов» в общем понимании со своим видением, то есть с приверженцами хадисов, в частности с Ахль аль-Хадис. В свою очередь «рационалистов» он связывает с мутазилитской школой (как противоположной ашаризму).

И все же фактически с тех пор, как «люди калам» и «люди хадисов» разными способами начали противостоять живой традиции времен Омейядов, не стоит представлять знатоков хадисов в качестве «традиционалистов» (хотя стоит признать, что они сами поддерживали это ложное представление). Мутазилитов в свою очередь вполне можно назвать традиционалистами, при этом их «рационализм» (в защиту старой традиции) является менее анти-традиционным, чем текстуализм хадиситов (или чем ашаритской «рационализм»). Хадиситы обрели мощную общественную поддержку. Их постоянные противоречия с каламитами (мутазилитами или ашаритами) получили вторичное развитие, но не стали ответом на универсальный базовый опыт в религиозных традициях.

Действительно, Макдиси отмечает, что та исламская модель, которую он ожидал увидеть, не оправдала себя. Отождествление текстов хадисов с исламской традицией установило определенные рамки, если наблюдение выйдет за эти рамки, то оно значительно проиграет. Игнорируя данное отождествление, мы получим не два, а три универсальных типа феноменов в религиозной истории. Это традиционализм, «рационализм» и текстуализм (который на время дает право термину «рационализм» стать аргументом для знатоков калам). Автор, видимо, видел весь спектр исламского текстуализма в особенном свете. Может, это видение и не изменило его заключений, но оно придало им кардинально новый и полезный смысл. Если мы постараемся избегать термина «традиция» для текстов хадисов и «традиционалист» для составителя, это приведет нас к новому глубокому пониманию и во всяком случае позволит избежать старых ошибок.

«Секта», «фирка»

В арабском и персидском языках до начала Нового времени для обозначения группировок людей, объединяющихся по взглядам, использовался термин фирка. Обычно этот термин переводится как «секта», однако он не отвечает современному значению слова «секта». Уместнее было бы передать данный термин выражением «школа мышления». В целом это слово подразумевает учителя и его последователей, которые объединяются на основе определенной доктрины. В подобном случае мы не имеем дело с группой людей, разделяющих общие религиозные взгляды, которые выделяют их из основного общества, как это происходит с «сектами».

Мусульманские историки, создатели доктрин, старались показать, что другие школы мышления являются не просто ложными, а неистинными мусульманскими. В своих работах они описывали другие «фирки» в таких словах, что некоторые современные ученые начинали ошибочно думать, будто речь идет о «еретических сектах». Эти доктрины можно не без оснований назвать «еретикографиями», хотя этот термин выражает скорее их общий вид, чем внутреннее содержание. Как бы то ни было, использование термина «секта» везде, где мусульманские авторы говорят о фирке, чревато ложными представлениями. Один человек может поддерживать точку зрения имаматы, другой – следовать вопросам метафизики или калам, третий – опираться на закон фикха. При этом они могут одновременно быть последователями разных течений: сунниты, мутазилиты и ханафиты. Начинающие исследователи и (к сожалению) не только порой удивляются, как ханафиты, которые известны как сунниты, могут поддерживать идеи противоборствующей «секты» мутазилитов. В подобном случае прояснить вопрос довольно легко. Однако в расцветающих «сектах» существовали свои менее распространенные взгляды на тот или иной вопрос. Эти понятия заполонили историю мусульманских восстаний и урбанистических фракций странными призраками, аналогично они повлияли и на историю доктрины.

Следует заметить, что общепринятое различие между «ортодоксальным» исламом и «сектами» очень размыто. Для более подробной информации о том, как я использую термины «сунниты» и «ямаиты», см. обсуждение в Главе I Книги II.

Мусульманские историки, создатели доктрин, старались показать, что другие школы мышления являются не просто ложными, а неистинными мусульманскими. В своих работах они описывали другие «фирки» в таких словах, что некоторые современные ученые начинали ошибочно думать, будто речь идет о «еретических сектах». Эти доктрины можно не без оснований назвать «еретикографиями», хотя этот термин выражает скорее их общий вид, чем внутреннее содержание. Как бы то ни было, использование термина «секта» везде, где мусульманские авторы говорят о фирке, чревато ложными представлениями. Один человек может поддерживать точку зрения имаматы, другой – следовать вопросам метафизики или калам, третий – опираться на закон фикха. При этом они могут одновременно быть последователями разных течений: сунниты, мутазилиты и ханафиты. Начинающие исследователи и (к сожалению) не только порой удивляются, как ханафиты, которые известны как сунниты, могут поддерживать идеи противоборствующей «секты» мутазилитов. В подобном случае прояснить вопрос довольно легко. Однако в расцветающих «сектах» существовали свои менее распространенные взгляды на тот или иной вопрос. Эти понятия заполонили историю мусульманских восстаний и урбанистических фракций странными призраками, аналогично они повлияли и на историю доктрины.

Следует заметить, что общепринятое различие между «ортодоксальным» исламом и «сектами» очень размыто. Для более подробной информации о том, как я использую термины «сунниты» и «ямаиты», см. обсуждение в Главе I Книги II.

Примечание о переводе

Перевод должен отвечать целям, которые преследует переводчик. Можно выделить три типа перевода: воссоздающий, объяснительный и точный научный перевод. В библиографических ссылках я соответственно отметил типы переводов.

Переводчик может преследовать цель воссоздать работу, то есть обогатить вторичную литературу новым трудом, который оставит такое же впечатление, как и оригинал. Иногда удается повторить эффект, близкий к оригиналу, иногда создается просто аналогичное впечатление. Порой можно получить вдохновение от подобной модели, но при этом не быть связанным с теми чертами, которые уместны только в оригинале. В поэзии данный тип перевода должен быть поэтизирован. В прозе он представляет собой пересказ с определенной долей «модернизации», чтобы текст был легко читаемым. В идеале такой перевод должен создавать художник в своей области. Если автору удается достигнуть эффекта оригинала, то подобный воссоздающий перевод можно использовать даже в научных трудах для придания неуловимого флера. Однако такой перевод должен быть эмоциональным в двух смыслах. Новой аудитории он дарит особое впечатление, но в нем передаются только те нюансы оригинала, которые переводчик посчитал нужным донести. В любом случае для серьезной научной работы воссоздающий перевод никогда не заменит оригинала.

В другом случае переводчик может преследовать цель объяснить и растолковать работу. Он выполняет те же функции, что и комментатор, только еще использует возможность перевести труд на другой язык. Подобный объяснительный перевод при аккуратном исполнении довольно близко передает текст. Однако практически всегда в нем утрачивается настроение оригинала. Причина заключается в том, что слова, подобранные из другого языка, осмысливаются иначе, чем в оригинале. И сам по себе переведенный текст предназначен для того, чтобы облегчить понимание читателя. И не важно, сколько он содержит поясняющих ссылок. В настоящее время большинство «серьезных» переводов художественной литературы являются именно объяснительными с определенным налетом воссоздающего типа. В итоге, хотя объяснительный перевод может быть крайне полезным для научных работ, он все-таки не заменит оригинала.

И, наконец, целью переводчика может быть просто передача информации. Такой перевод предназначен для тех, кто не может ознакомиться с работой на языке оригинала. Подобный перевод представляет собой коммуникативный эквивалент, а его толкование предоставляется самому читателю. Для исследовательских целей этот перевод максимально удобен. Не все ученые в совершенстве владеют другими языками, на которых созданы и создаются по сей день значимые для науки труды. Точный научный перевод занимает свою нишу среди манускриптов, научных тезисов, технической философии, хроник, вторичных научных изданий и других материалов. Изобретательность, точное соблюдение грамматических форм или идиом и следование идее автора оригинала могут сочетаться с изяществом перевода. Наглядным примером служат работы по исламским исследованиям X. А. Р. Гибба (Н. А. R. Gibb).

В большинстве случаев воссоздающий перевод не подходит для научных целей. С другой стороны, всем ученым приходится признать, что они полагаются на переводы. Во-первых, ни один ученый не может оперировать со всеми необходимыми ему языками, независимо от того, насколько глубоко он разбирается в своей области. Но еще важнее тот факт, что ни один человек не может уловить все нюансы работы – особенно если это не шедевр – чтобы донести их значимость до читателя. Переводчик должен найти эквивалент к любому индивидуальному авторскому обороту или фразе, какой бы незначительной она ему ни казалась. При необходимости он должен суметь донести двусмысленность какого-либо выражения. При подобном переводе необходимо обладать широким запасом технических терминов и оставлять сноски или квадратные скобки, чтобы указывать в них непереводимые понятия. (Стоит ли полагать, что точный научный перевод не бывает буквальным? Иногда в английском языке наиболее точной передачей персидского слова или даже фразы служит запятая или точка с запятой.) Хотя точный научный перевод не повторяет синтаксис языка оригинала, самым удачным считается тот перевод, который можно заново обратить в язык оригинала, придав ему первоначальную форму. При этом не должно быть никаких упущений или оговорок.

К сожалению, качественных воссоздающих и объяснительных переводов намного больше, чем точных научных. Частично причиной тому является то, что многие люди не учитывают важность перевода, а частично потому, что некоторые переводчики желают проявить свои творческие способности. Но если говорить не от лица рядового читателя, а с чисто научной точки зрения, то недостаток качественных переводов является серьезным препятствием для проведения серьезной работы и правильного понимания.

Переводчик может преследовать цель воссоздать работу, то есть обогатить вторичную литературу новым трудом, который оставит такое же впечатление, как и оригинал. Иногда удается повторить эффект, близкий к оригиналу, иногда создается просто аналогичное впечатление. Порой можно получить вдохновение от подобной модели, но при этом не быть связанным с теми чертами, которые уместны только в оригинале. В поэзии данный тип перевода должен быть поэтизирован. В прозе он представляет собой пересказ с определенной долей «модернизации», чтобы текст был легко читаемым. В идеале такой перевод должен создавать художник в своей области. Если автору удается достигнуть эффекта оригинала, то подобный воссоздающий перевод можно использовать даже в научных трудах для придания неуловимого флера. Однако такой перевод должен быть эмоциональным в двух смыслах. Новой аудитории он дарит особое впечатление, но в нем передаются только те нюансы оригинала, которые переводчик посчитал нужным донести. В любом случае для серьезной научной работы воссоздающий перевод никогда не заменит оригинала.

В другом случае переводчик может преследовать цель объяснить и растолковать работу. Он выполняет те же функции, что и комментатор, только еще использует возможность перевести труд на другой язык. Подобный объяснительный перевод при аккуратном исполнении довольно близко передает текст. Однако практически всегда в нем утрачивается настроение оригинала. Причина заключается в том, что слова, подобранные из другого языка, осмысливаются иначе, чем в оригинале. И сам по себе переведенный текст предназначен для того, чтобы облегчить понимание читателя. И не важно, сколько он содержит поясняющих ссылок. В настоящее время большинство «серьезных» переводов художественной литературы являются именно объяснительными с определенным налетом воссоздающего типа. В итоге, хотя объяснительный перевод может быть крайне полезным для научных работ, он все-таки не заменит оригинала.

И, наконец, целью переводчика может быть просто передача информации. Такой перевод предназначен для тех, кто не может ознакомиться с работой на языке оригинала. Подобный перевод представляет собой коммуникативный эквивалент, а его толкование предоставляется самому читателю. Для исследовательских целей этот перевод максимально удобен. Не все ученые в совершенстве владеют другими языками, на которых созданы и создаются по сей день значимые для науки труды. Точный научный перевод занимает свою нишу среди манускриптов, научных тезисов, технической философии, хроник, вторичных научных изданий и других материалов. Изобретательность, точное соблюдение грамматических форм или идиом и следование идее автора оригинала могут сочетаться с изяществом перевода. Наглядным примером служат работы по исламским исследованиям X. А. Р. Гибба (Н. А. R. Gibb).

В большинстве случаев воссоздающий перевод не подходит для научных целей. С другой стороны, всем ученым приходится признать, что они полагаются на переводы. Во-первых, ни один ученый не может оперировать со всеми необходимыми ему языками, независимо от того, насколько глубоко он разбирается в своей области. Но еще важнее тот факт, что ни один человек не может уловить все нюансы работы – особенно если это не шедевр – чтобы донести их значимость до читателя. Переводчик должен найти эквивалент к любому индивидуальному авторскому обороту или фразе, какой бы незначительной она ему ни казалась. При необходимости он должен суметь донести двусмысленность какого-либо выражения. При подобном переводе необходимо обладать широким запасом технических терминов и оставлять сноски или квадратные скобки, чтобы указывать в них непереводимые понятия. (Стоит ли полагать, что точный научный перевод не бывает буквальным? Иногда в английском языке наиболее точной передачей персидского слова или даже фразы служит запятая или точка с запятой.) Хотя точный научный перевод не повторяет синтаксис языка оригинала, самым удачным считается тот перевод, который можно заново обратить в язык оригинала, придав ему первоначальную форму. При этом не должно быть никаких упущений или оговорок.

К сожалению, качественных воссоздающих и объяснительных переводов намного больше, чем точных научных. Частично причиной тому является то, что многие люди не учитывают важность перевода, а частично потому, что некоторые переводчики желают проявить свои творческие способности. Но если говорить не от лица рядового читателя, а с чисто научной точки зрения, то недостаток качественных переводов является серьезным препятствием для проведения серьезной работы и правильного понимания.

Пролог

Исламское видение религии и цивилизации

Мусульмане опираются на слова Корана: «Вы лучшая из общин, созданная на благо людей; вы велите вершить одобряемое, запрещаете творить неодобряемое и веруете в Бога» (3, 110). Лучшие умы руководствовались этой цитатой, стараясь в соответствии с ней сформировать свое видение мировой истории. Найдя свою истину, мусульмане создали новую форму общества. Новая система институтов и самобытные искусство и литература, политические и социальные формы, а также культ и мировоззрение – все это несло на себе отпечаток ислама. За несколько веков этот новый тип общества широко распространился во всем Старом мире. Это сообщество крепче, чем какое-либо другое, объединило множество людей под своими идеалами.

За долгое время своего существования исламская цивилизация перестала быть чистым воплощением исламской религии. Уже с самого начала даже самые ревностные мусульмане отличались от тех, кто должен представлять «избранное сообщество». Исламские взгляды на человечество можно толковать по-разному, но ни один идеал никогда не получал полного одобрения среди мусульман. Более того, все попытки мусульман создать идеальное общество обычно давали совершенно противоположные и неожиданные результаты. Многие триумфы исламской культуры остались без одобрения ревностных мусульман. И в то же время то, что они расценивали как исключительную удачу, по сути не являлось чем-то выдающимся. Те, кто взяли на себя обязательство строить свою жизнь в соответствии с исламскими понятиями, отважились на авантюру с высоким потенциалом. В случае удачи их может ждать все лучшее, что открыто человечеству, но в то же время велик риск совершить ошибку и потерпеть крах.

Мусульмане применяли пророчества Корана во всех сферах жизни. Они постоянно прилагали и усилия, чтобы вести праведную жизнь на уровне не только индивидуума, но всего сообщества. С каждым веком набожные мусульмане улучшали свою веру в свете новых обстоятельств, извлекая уроки как из прошлых ошибок, так и из успехов. Они четко следуют своему мировоззрению и не оставляют предпринятого начинания. Поэтому их надежды и деяния живут и в современном мире. Благодаря подобному мировоззрению и развитию история мусульманской культуры и ислама как религии обрела свою целостность и уникальную значимость.

Остается открытым вопрос: насколько подобные идеи уместны в исторической реальности. Можно ли построить эффективное мировое сообщество, опираясь только на преданность божественной сущности? А может, общественное мировоззрение должно существовать независимо от личных идеалов и убеждений индивидуумов? Нет, оно ведет игру интересов, создает и разрушает эти идеалы. Хотя, конечно, в дальнейшем мы увидим, что в социальной эволюции мусульманских народов продуманное планирование играло далеко не главную роль. И все же благодаря исламским идеалам (в любом их проявлении) появилась четкая граница между обществом, которое можно назвать «исламским», с одной стороны, и увековечиванием ранних традиций в новых формах – с другой. Вне всяких сомнений это увековечивание проходило под знаком ислама, но оно не было обозначено тем гением, который впоследствии заставил нас испытывать интерес, восхищение или страх перед исламской цивилизацией.

За долгое время своего существования исламская цивилизация перестала быть чистым воплощением исламской религии. Уже с самого начала даже самые ревностные мусульмане отличались от тех, кто должен представлять «избранное сообщество». Исламские взгляды на человечество можно толковать по-разному, но ни один идеал никогда не получал полного одобрения среди мусульман. Более того, все попытки мусульман создать идеальное общество обычно давали совершенно противоположные и неожиданные результаты. Многие триумфы исламской культуры остались без одобрения ревностных мусульман. И в то же время то, что они расценивали как исключительную удачу, по сути не являлось чем-то выдающимся. Те, кто взяли на себя обязательство строить свою жизнь в соответствии с исламскими понятиями, отважились на авантюру с высоким потенциалом. В случае удачи их может ждать все лучшее, что открыто человечеству, но в то же время велик риск совершить ошибку и потерпеть крах.

Мусульмане применяли пророчества Корана во всех сферах жизни. Они постоянно прилагали и усилия, чтобы вести праведную жизнь на уровне не только индивидуума, но всего сообщества. С каждым веком набожные мусульмане улучшали свою веру в свете новых обстоятельств, извлекая уроки как из прошлых ошибок, так и из успехов. Они четко следуют своему мировоззрению и не оставляют предпринятого начинания. Поэтому их надежды и деяния живут и в современном мире. Благодаря подобному мировоззрению и развитию история мусульманской культуры и ислама как религии обрела свою целостность и уникальную значимость.

Остается открытым вопрос: насколько подобные идеи уместны в исторической реальности. Можно ли построить эффективное мировое сообщество, опираясь только на преданность божественной сущности? А может, общественное мировоззрение должно существовать независимо от личных идеалов и убеждений индивидуумов? Нет, оно ведет игру интересов, создает и разрушает эти идеалы. Хотя, конечно, в дальнейшем мы увидим, что в социальной эволюции мусульманских народов продуманное планирование играло далеко не главную роль. И все же благодаря исламским идеалам (в любом их проявлении) появилась четкая граница между обществом, которое можно назвать «исламским», с одной стороны, и увековечиванием ранних традиций в новых формах – с другой. Вне всяких сомнений это увековечивание проходило под знаком ислама, но оно не было обозначено тем гением, который впоследствии заставил нас испытывать интерес, восхищение или страх перед исламской цивилизацией.

Применения ислама

Мировоззрение, которое естественным образом существует в человеческом сознании, материализуется и получает свое развитие в целом комплексе жизненных моделей и самой культуре. Проще говоря, термин «ислам» связан с внутренним духовным миром индивидуума, с его представлениями о добре. В арабском языке слово ислам означает покорность Богу. (Слово «муслим» (мусульманин) в арабском языке является однокоренным причастием со словом ислам.) Таким образом, это подразумевает, что каждый несет личную ответственность за соблюдение норм, установленных высшей силой. В результате многие исторические личности, не принадлежавшие общине Мухаммада, все равно расцениваются мусульманами как последователи ислама. Среди них многие еврейские пророки, Христос и его первые ученики. В любой религиозной традиции внутренние устои индивидуумов (естественно варьирующиеся в зависимости от личности человека) являются основой любых ритуалов и мифов. Соответственно, и в основе мусульманской религии лежат элементарные понятия об исламе, индивидуальное восприятие божественных идеалов. Это мировоззрение и дало название самой религии.

Однако в более общем смысле термин «ислам» передает социальную модель культа и вероучения, которая возникает по крайней мере у истинных последователей из личной преданности исламу. Это касается «религии» в историческом понимании. Различные элементы исторической религии в определенной степени зависят от того, как верующий ощущает ислам в себе. Кто-то руководствуется логической необходимостью. И даже те, кто только косвенно или ассоциативно связан с ней, будут чувствовать бессмысленность, лишившись этой необходимости. В понятие ислама может быть включено абсолютно все – от естественных религиозных форм и единения культа и закона до местных и редких обычаев. Практически все можно подчинить исламскому верованию и методам. В частности, историческое исламское верование о месте и роли человека во вселенной логически вытекает из самого акта ислама. Следовательно, остальные явления объясняются таким же образом.

Исламская вера известна своей понятностью и лаконичностью. И хотя при тщательном изучении раскрывается вся ее комплексность, вычленить ее базовые элементы довольно просто. Основным пунктом ислама является признание превосходства единого Бога, Который является Господом Авраама, Моисея и Иисуса и Чье имя на арабском Аллах[23]. Чтобы данное превосходство обрело значимость, в религии должно существовать узкое определение. Господь является Создателем всего мира и человечества. И Он же в итоге прекратит существование мира, а в день Страшного Суда воскресит всех мертвых, чтобы отправить грешников в ад, а тех, кто следовал при жизни Его воле, – в рай. Чтобы придать превосходству Господа конкретное содержание, религия должна внести дальнейшие уточнения. Бог являл людям пророков, таких как Моисей и Иисус, дабы помочь им раскаяться и начать праведную жизнь, почитать только Единого Бога и быть справедливыми к ближним. Последним и самым великим пророком является Мухаммад из Аравии (ум. в 632 г.). Его послания обращены ко всему миру и заменяют проповеди прежних пророков. Предписаниям и примеру Мухаммада отныне обязаны следовать все люди, поодиночке или общинами.

Поскольку самое сильное влияние на человеческую духовную деятельность оказывает групповое сознание, мусульмане должны действовать как единый механизм. Но, чтобы плодотворно сотрудничать, верующие должны признать друг друга. Истинная вера в ислам не может возникнуть в душе из ниоткуда. Следовательно, ради социальной цели каждый должен оценивать простейшие последствия. Каждый, кто произносит: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога, и Мухаммад – Посланник Бога» (шахада), – признается мусульманином и становится членом исламской уммы, сообщества правоверных. При этом он обретает определенные права и обязанности, которые должен соблюдать. Так из индивидуальных нравственных понятий возникают конкретный социальный механизм и четкая формула вероисповедания и преданности общине[24].

Если человек желает применить эти общие идеалы в различных жизненных ситуациях, то для этого все понятия религии должны быть детально разработаны. В процессе такого перехода мусульмане продвинулись от личного внутреннего ислама к обширному комплексу социальных убеждений. Возможно, эти убеждения принимаются большинством верующих из чувства наследственной приверженности, а не из чувства свежего индивидуального идеализма.

Прежде всего необходимо подробно знать все предписания Господа. Именно поэтому послания, полученные Мухаммадом, увековечены в письменной форме. Коран – это собрание откровений, записанных буквально в том виде, как Бог передал их Мухаммаду. Это откровение считается Божьим посланием, и каждый мусульманин обязан знать отрывки Корана наизусть. Хадисы представляют собой свод текстов о высказываниях и деяниях Мухаммада, (преимущественно) переданных его сподвижниками. Хадисы пользуются практически таким же уважением, как и Коран. Вместе Коран и определенное собрание хадисов представляют собой Священное писание мусульман. На основе этого писания мусульманские религиозные мудрецы, улемы, доносят до верующих, как следовать Божьему слову в повседневной жизни. (Улемы – это не священники в прямом значении этого слова, а, скорее, учителя; поскольку выполнять религиозные обряды уполномочен каждый мусульманин, а не только улемы.) Нормы правильной практики получили название шариат. Фактически в нем обговариваются все непредвиденные обстоятельства, с которыми правоверный может столкнуться в жизни, он затрагивает как индивидуальные, так и общественные вопросы, начиная с рождения и до смерти.

Центральное место среди повелений Господа занимают понятия, связанные с культом. Культ – символичное внешнее проявление личной преданности. Социально принятая вера не просто проистекает из личного поклонения, а концентрируется на общественных обязательствах. Соответственно, если это преданность не личным идеалам, а их практическому воплощению, то в основном она будет выражаться в групповой деятельности. Примером могут служить обряды в центральном месте поклонения – мечети. Хотя большинство обрядов проводятся за пределами мечетей. Многие из них являются общепринятыми, но совершаются либо в одиночестве, либо в семейном кругу, например необходимость обрезания. На данном этапе путем соблюдения личного этикета культ переходит в некую семейную традицию. Причем к семейному обряду могут относиться различные аспекты, начиная с манеры стричься и тайных рецептов и заканчивая фамильными суевериями. Непросвещенный мусульманин будет ассоциировать со своей верой практически каждый значимый для него обряд. По сути представители других религий поступают так же. Так, современный индийский мусульманин перед походом в мечеть сменит свой костюм европейского покроя на более старомодный, посчитав его более исламским. Хотя на самом деле подобная смена одежды не предписана исламским законом, а старый костюм просто выражает его принадлежность определенному району Индии.

В узком понимании религию можно отождествить с самим культом и ключевыми понятиями, которые придают этому культу смысл. Именно на этом уровне религия как социальный институт безошибочно отражает ключевую роль импульса преданности Богу. При этом исключаются любые примеси других социальных интересов. В итоге за культом стоит религия, которая настолько глубоко входит в каждую область, в частности в духовную, насколько позволяет внутренний импульс.

Соответственно, религиозные требования, в разной степени связанные с исламской верой, иногда представляют собой единый свод законов шариата, но чаще они варьируются в зависимости от местности. Нормы, напрямую связанные с Кораном и хадисами, представляют собой общую этическую систему. Эта система, включающая в себя обширный корпус законов о персональном статусе, об уголовных наказаниях и торговле, не применяется ни частично, ни в полном объеме, однако она всегда остается в подсознании. Чувство причастности к мировому сообществу, несущему историческую миссию, очень сильно, и обязательство мусульман помогать друг другу является неотъемлемой частью их веры. В частности, если мы говорим о джихаде, борьбе против неверных, объявленной в конкретных обстоятельствах. Определенные социальные обычаи оказываются особо близко связанными с религией, например строгая сегрегация между мужчинами и женщинами (эта практика никогда не была универсальной и сейчас близка к исчезновению). В то же время существуют практики, менее связанные с религией, например использование арабского письма для всех мусульманских народов. В период до Нового времени эта практика стала универсальной, в соответствии с ней разделились исламские культурные языки и практически идентичные неисламские. В дальнейшем обычное религиозное предписание дало начало развитию исламских декоративных образцов, например арабескам. Этот тип включает в себя элементы орнамента, схожего с арабской письменностью, в подобном стиле украшались как мечети, так и здания, не имеющие отношения к культам. Рассмотрев эти черты, мы переходим из области исламской религии в более широкую сферу культуры в целом.

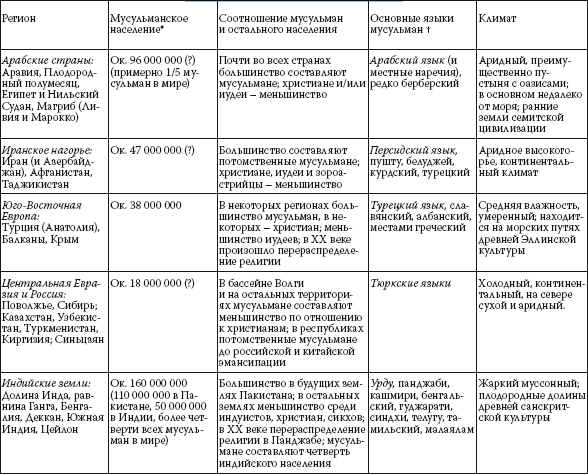

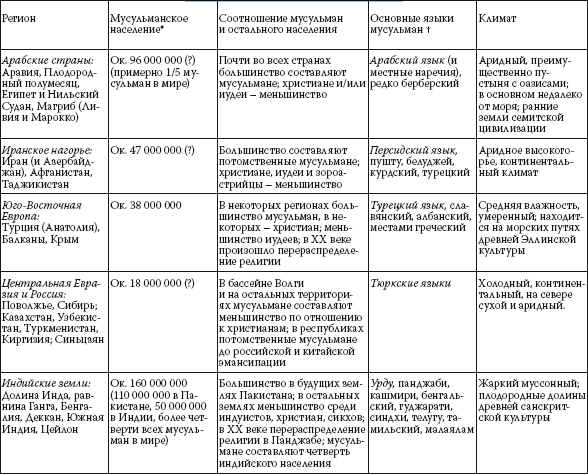

Распределение мусульман в мире в XX веке

* Цифры для большинства регионов приблизительные. См. (Louis Massignon, «Annuaire du monde musulman», 1954 (Paris, 1955)).

* Цифры для большинства регионов приблизительные. См. (Louis Massignon, «Annuaire du monde musulman», 1954 (Paris, 1955)).

† Главные литературные языки исламского мира до XX века указаны курсивом.

Исламские элементы воплотились в целом наборе мотивов искусства, где помимо арабесок возникло множество родственных стилей. В сфере обычаев появились определенные социальные и политические формы и стандарты. Корпус классической литературы обрел едва уловимую градацию, начиная с религиозной и правовой литературы, продолжая теологическими рассуждениями и заканчивая чистой метафизикой и работами по естественным наукам. Более того, развитие литературы пошло еще дальше, история жизни Пророка и его общины сменилась литературой с моральными наставлениями и общей информацией, и затем появилась беллетристика и поэзия. Все работы создавались под знаком ислама, и все в значительной степени стали важным вкладом в целостность исламской жизни. Труды передавались из местности в местность, из поколения в поколение и сформировали общую основу литературной культуры. Это наследие разделили все мусульмане, соблюдавшие нормы исламского общества. Помимо религиозной собственности весь культурный и социальный комплекс, ассоциирующийся с ней, может рассматриваться и как часть ислама, и как самостоятельное целое, то есть как общий комплекс, раскрывающий все грани повседневной жизни. В определенном смысле, практически все можно расценить как следствие догм ислама, личной преданности Богу.

Однако в более общем смысле термин «ислам» передает социальную модель культа и вероучения, которая возникает по крайней мере у истинных последователей из личной преданности исламу. Это касается «религии» в историческом понимании. Различные элементы исторической религии в определенной степени зависят от того, как верующий ощущает ислам в себе. Кто-то руководствуется логической необходимостью. И даже те, кто только косвенно или ассоциативно связан с ней, будут чувствовать бессмысленность, лишившись этой необходимости. В понятие ислама может быть включено абсолютно все – от естественных религиозных форм и единения культа и закона до местных и редких обычаев. Практически все можно подчинить исламскому верованию и методам. В частности, историческое исламское верование о месте и роли человека во вселенной логически вытекает из самого акта ислама. Следовательно, остальные явления объясняются таким же образом.

Исламская вера известна своей понятностью и лаконичностью. И хотя при тщательном изучении раскрывается вся ее комплексность, вычленить ее базовые элементы довольно просто. Основным пунктом ислама является признание превосходства единого Бога, Который является Господом Авраама, Моисея и Иисуса и Чье имя на арабском Аллах[23]. Чтобы данное превосходство обрело значимость, в религии должно существовать узкое определение. Господь является Создателем всего мира и человечества. И Он же в итоге прекратит существование мира, а в день Страшного Суда воскресит всех мертвых, чтобы отправить грешников в ад, а тех, кто следовал при жизни Его воле, – в рай. Чтобы придать превосходству Господа конкретное содержание, религия должна внести дальнейшие уточнения. Бог являл людям пророков, таких как Моисей и Иисус, дабы помочь им раскаяться и начать праведную жизнь, почитать только Единого Бога и быть справедливыми к ближним. Последним и самым великим пророком является Мухаммад из Аравии (ум. в 632 г.). Его послания обращены ко всему миру и заменяют проповеди прежних пророков. Предписаниям и примеру Мухаммада отныне обязаны следовать все люди, поодиночке или общинами.

Поскольку самое сильное влияние на человеческую духовную деятельность оказывает групповое сознание, мусульмане должны действовать как единый механизм. Но, чтобы плодотворно сотрудничать, верующие должны признать друг друга. Истинная вера в ислам не может возникнуть в душе из ниоткуда. Следовательно, ради социальной цели каждый должен оценивать простейшие последствия. Каждый, кто произносит: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Бога, и Мухаммад – Посланник Бога» (шахада), – признается мусульманином и становится членом исламской уммы, сообщества правоверных. При этом он обретает определенные права и обязанности, которые должен соблюдать. Так из индивидуальных нравственных понятий возникают конкретный социальный механизм и четкая формула вероисповедания и преданности общине[24].

Если человек желает применить эти общие идеалы в различных жизненных ситуациях, то для этого все понятия религии должны быть детально разработаны. В процессе такого перехода мусульмане продвинулись от личного внутреннего ислама к обширному комплексу социальных убеждений. Возможно, эти убеждения принимаются большинством верующих из чувства наследственной приверженности, а не из чувства свежего индивидуального идеализма.

Прежде всего необходимо подробно знать все предписания Господа. Именно поэтому послания, полученные Мухаммадом, увековечены в письменной форме. Коран – это собрание откровений, записанных буквально в том виде, как Бог передал их Мухаммаду. Это откровение считается Божьим посланием, и каждый мусульманин обязан знать отрывки Корана наизусть. Хадисы представляют собой свод текстов о высказываниях и деяниях Мухаммада, (преимущественно) переданных его сподвижниками. Хадисы пользуются практически таким же уважением, как и Коран. Вместе Коран и определенное собрание хадисов представляют собой Священное писание мусульман. На основе этого писания мусульманские религиозные мудрецы, улемы, доносят до верующих, как следовать Божьему слову в повседневной жизни. (Улемы – это не священники в прямом значении этого слова, а, скорее, учителя; поскольку выполнять религиозные обряды уполномочен каждый мусульманин, а не только улемы.) Нормы правильной практики получили название шариат. Фактически в нем обговариваются все непредвиденные обстоятельства, с которыми правоверный может столкнуться в жизни, он затрагивает как индивидуальные, так и общественные вопросы, начиная с рождения и до смерти.

Центральное место среди повелений Господа занимают понятия, связанные с культом. Культ – символичное внешнее проявление личной преданности. Социально принятая вера не просто проистекает из личного поклонения, а концентрируется на общественных обязательствах. Соответственно, если это преданность не личным идеалам, а их практическому воплощению, то в основном она будет выражаться в групповой деятельности. Примером могут служить обряды в центральном месте поклонения – мечети. Хотя большинство обрядов проводятся за пределами мечетей. Многие из них являются общепринятыми, но совершаются либо в одиночестве, либо в семейном кругу, например необходимость обрезания. На данном этапе путем соблюдения личного этикета культ переходит в некую семейную традицию. Причем к семейному обряду могут относиться различные аспекты, начиная с манеры стричься и тайных рецептов и заканчивая фамильными суевериями. Непросвещенный мусульманин будет ассоциировать со своей верой практически каждый значимый для него обряд. По сути представители других религий поступают так же. Так, современный индийский мусульманин перед походом в мечеть сменит свой костюм европейского покроя на более старомодный, посчитав его более исламским. Хотя на самом деле подобная смена одежды не предписана исламским законом, а старый костюм просто выражает его принадлежность определенному району Индии.

В узком понимании религию можно отождествить с самим культом и ключевыми понятиями, которые придают этому культу смысл. Именно на этом уровне религия как социальный институт безошибочно отражает ключевую роль импульса преданности Богу. При этом исключаются любые примеси других социальных интересов. В итоге за культом стоит религия, которая настолько глубоко входит в каждую область, в частности в духовную, насколько позволяет внутренний импульс.

Соответственно, религиозные требования, в разной степени связанные с исламской верой, иногда представляют собой единый свод законов шариата, но чаще они варьируются в зависимости от местности. Нормы, напрямую связанные с Кораном и хадисами, представляют собой общую этическую систему. Эта система, включающая в себя обширный корпус законов о персональном статусе, об уголовных наказаниях и торговле, не применяется ни частично, ни в полном объеме, однако она всегда остается в подсознании. Чувство причастности к мировому сообществу, несущему историческую миссию, очень сильно, и обязательство мусульман помогать друг другу является неотъемлемой частью их веры. В частности, если мы говорим о джихаде, борьбе против неверных, объявленной в конкретных обстоятельствах. Определенные социальные обычаи оказываются особо близко связанными с религией, например строгая сегрегация между мужчинами и женщинами (эта практика никогда не была универсальной и сейчас близка к исчезновению). В то же время существуют практики, менее связанные с религией, например использование арабского письма для всех мусульманских народов. В период до Нового времени эта практика стала универсальной, в соответствии с ней разделились исламские культурные языки и практически идентичные неисламские. В дальнейшем обычное религиозное предписание дало начало развитию исламских декоративных образцов, например арабескам. Этот тип включает в себя элементы орнамента, схожего с арабской письменностью, в подобном стиле украшались как мечети, так и здания, не имеющие отношения к культам. Рассмотрев эти черты, мы переходим из области исламской религии в более широкую сферу культуры в целом.

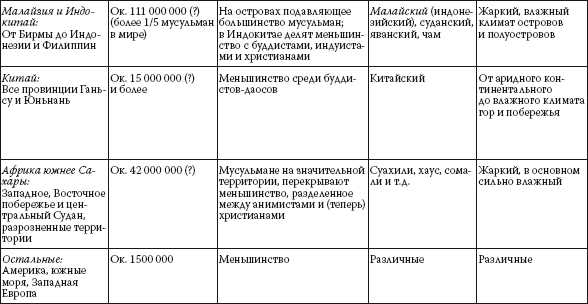

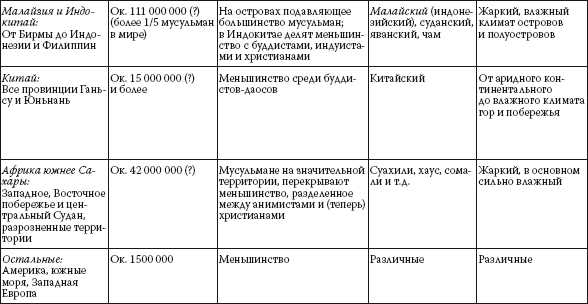

Распределение мусульман в мире в XX веке

† Главные литературные языки исламского мира до XX века указаны курсивом.

Исламские элементы воплотились в целом наборе мотивов искусства, где помимо арабесок возникло множество родственных стилей. В сфере обычаев появились определенные социальные и политические формы и стандарты. Корпус классической литературы обрел едва уловимую градацию, начиная с религиозной и правовой литературы, продолжая теологическими рассуждениями и заканчивая чистой метафизикой и работами по естественным наукам. Более того, развитие литературы пошло еще дальше, история жизни Пророка и его общины сменилась литературой с моральными наставлениями и общей информацией, и затем появилась беллетристика и поэзия. Все работы создавались под знаком ислама, и все в значительной степени стали важным вкладом в целостность исламской жизни. Труды передавались из местности в местность, из поколения в поколение и сформировали общую основу литературной культуры. Это наследие разделили все мусульмане, соблюдавшие нормы исламского общества. Помимо религиозной собственности весь культурный и социальный комплекс, ассоциирующийся с ней, может рассматриваться и как часть ислама, и как самостоятельное целое, то есть как общий комплекс, раскрывающий все грани повседневной жизни. В определенном смысле, практически все можно расценить как следствие догм ислама, личной преданности Богу.