Страница:

Принцип монархии состоял в том, чтобы наделить одного человека в обществе беспристрастной верховной властью – сделать его настолько привилегированным, чтобы никто и не надеялся сравняться с ним, и его интересы больше не сталкивались с интересами других индивидуумов, а объединились с интересами всего общества, от процветания которого он неизбежно выигрывал независимо от того, как складывалась судьба отдельных его членов. Его власть должна была быть абсолютной – такой, перед которой богатые и знатные были бы так же беззащитны, как простой люд. Он обязан был уметь принимать безапелляционные решения в опасных спорах власть имущих и не должен был игнорировать тех, кто выступал в защиту бедняков. Китайцы и арабы, индийцы и жители Запада – все наперебой рассказывали о том, как по первому же стуку (или звонку) просителя в двери монаршего дворца тут же появлялся властелин, чтобы восстановить справедливость. Действительность, разумеется, была менее романтичной, но не радикально отличалась от легенды. Такой монарх мог быть просто судом последней инстанции; но монархия была тем эффективнее, чем больше вся административная деятельность государства сосредотачивалась в руках непосредственно подчиненных монарха, его верных соратников, чья власть полностью зависела от него. Достоинства монархии повышала бюрократия. В идеале на подобную власть смотрели как на высшую гарантию равенства и справедливости для рядовых подданных – единственное средство компенсировать естественное стремление общества к неравенству и наличию привилегий.

Задолго до эпохи Сасанидов (как минимум со времен династии Ахеменидов Дария и Ксеркса) семитские и иранские народы формировали собственную традицию абсолютной монархии, которая стала основой общественного строя империи Сасанидов. Сасанидскому обществу более четырех веков удавалось сохранять свое процветание и блюсти человеческое достоинство при единой правящей династии. Те, кто верил в монархический идеал, говорили об этом обществе как о воплощении социального порядка, стабильности и даже справедливого отношения к каждому человеку. Его принципы брались за политические аксиомы. Во-первых, монархия должна быть универсальной, по крайней мере, должна охватывать все цивилизованные страны в своей части света, в которых может возникнуть конкурентоспособный режим – только при подобной повсеместности возможно обеспечить мир между различными городами и народами. Во-вторых, личность монарха должна быть недосягаемой для чьих-либо советов или критики (lese majeste[104]). Его, разумеется, могут обязывать к тем или иным поступкам законы и обычаи предков, но ничье иное мнение: ни отдельного подданного, ни какой-либо группы – не должно влиять на него. Только так он сможет выражать гнев и милость беспристрастно по отношению ко всем подданным, абсолютно равным пред его лицом. Наконец, монарха должны окружать профессиональные служащие-аристократы, возглавляющие бюрократию, которые (сами всецело находясь во власти правителя), в свою очередь, занимают достаточно высокое положение в обществе, чтобы управлять относительно беспристрастно и с достоинством. Идеальным монархом-Сасанидом представлялся все же Ануширван, воплощавший в себе справедливость и милосердие по отношению к простому народу, которые лишь подчеркивали его высочайший статус. И Ануширвану помогал мудрейший из министров, аристократ и глава бюрократии Бузургмихр, ставший образцом мудрости для всех великих визирей.

Но если эту личную позицию монарха требовалось чем-то подкрепить, как и позицию ведущих придворных, ее подкрепляла модель поведения, при которой монарха отделяла от всех остальных подданных огромная психологическая пропасть – такая же, какая отделяла королевский двор от жизни рядовых людей. Все хорошо знали, что на самом деле правитель – такой же человек, как и все. Он был лишь шестью футами плоти, с присущими любому человеку страстями, и ни о какой недоступности не могло быть и речи. То же касалось и его придворных. Соответственно, сасанидский монарх был огражден от несанкционированного доступа и окружен помпой величия. Теперь то же происходило с халифом, который из простого предводителя равных себе правоверных был превращен в возвышенную фигуру из далекого мира величия и роскоши, огражденную ото всех сложным придворным этикетом, и любому его небрежно брошенному слову надлежало повиноваться, как религиозному закону. Придворный этикет Багдада сознательно создавался по образцу сасанидского двора, и его социальное воздействие было по сути таким же.

Лишь наиболее привилегированные обычно имели возможность говорить с халифом-Аббаси-дом. Попасть к нему можно было, только пройдя всю лестницу инстанций и в строгом соответствии с официальным ритуалом, включавшим целование земли перед его ногами. Этот этикет, подразумевавший явное самоуничижение подданного перед халифом, вызывал особенный гнев улемов и всех набожных мусульман. Поклоняться следовало только Богу. К халифу же, как к обычному человеку, надо было обращаться в той же простой манере, какая предписана шариатом для всех остальных людей. Как выясняется из некоторых хадисов, так обращались к самому Пророку, а кто такой халиф в сравнении с ним?

Наконец, в качестве символа его власти рядом всегда стоял палач, готовый убить даже самых высокопоставленных особ по одному только слову монарха. С точки зрения шариата с его упором на личное достоинство и тщательно охраняемое право на судебное разбирательство в соответствии с законами Аллаха, скорые расправы халифа были самой что ни на есть гнусностью. С точки зрения абсолютистов они являлись главным способом разрубить гордиев узел привилегии. Как в случае с мусадара (штрафованием уволенных чиновников и пытками с целью взыскать оплату), жертвами скорых расправ обычно становились только те, кто по доброй воле часто появлялся при дворе, наслаждался его роскошью и в то же время осознанно злоупотреблял его возможностями. Считалось, что высочайшие санкции подобных наказаний таким образом гарантировали мир и спокойствие широким массам.

Подобные нравы, очевидно, противоречили человеческим идеалам свободных арабов-кочевников и надеждам религиозных мусульман. Более ранние их проявления послужили одной из причин подрыва доверия привилегированных арабов к Марванидам, даже несмотря на то что новообращенные мусульмане и их потомки ненавидели эту династию за ее арабизм. И все же даже в разгар Третьей фитны Марван II на контролируемых им частях империи сделал бюрократическую организацию еще более жесткой, а с ней – и абсолютизм халифата. Когда Аббасиды победили, власть привилегированных арабов уже значительно ослабла.

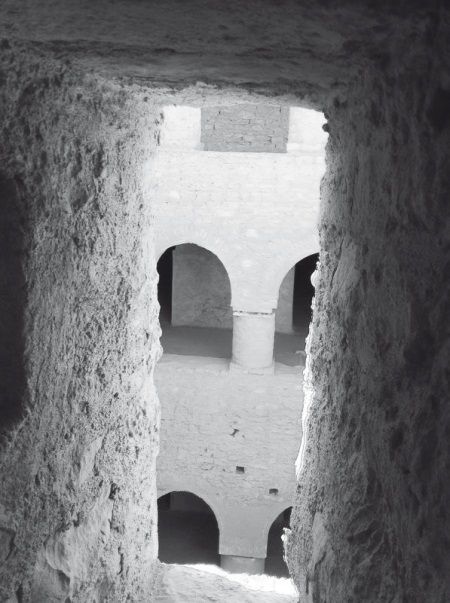

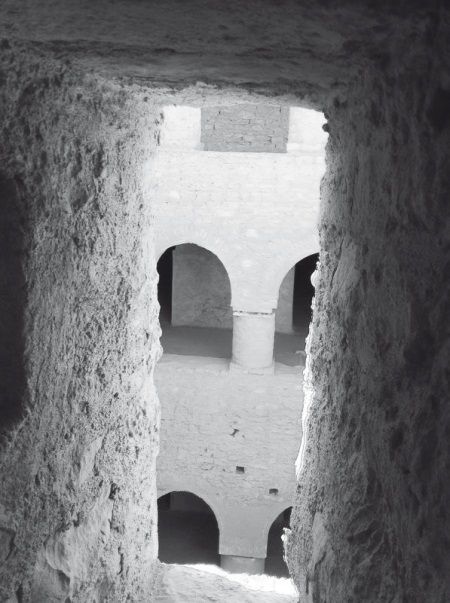

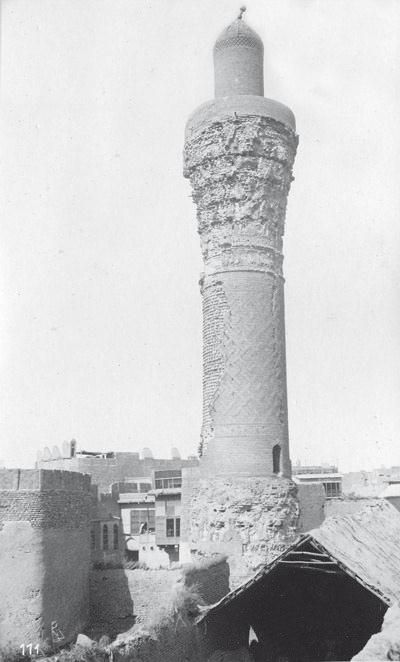

Аббасидский дворец-крепость Ухайдир, Ирак. Современное фото

Аббасидский дворец-крепость Ухайдир, Ирак. Современное фото

Вопреки религиозным идеалам был открыт путь для откровенного воссоздания государства в соответствии со старыми абсолютистскими гражданскими идеалами данного региона. Первые Аббасиды завершали работу, начатую и уже частично выполненную Абд-аль-Маликом и Хишамом. В аль-Мансуре все общество увидело своего непосредственного правителя; арабские семьи образовали лишь один привилегированный элемент из многих, и халифы занимали среди них такое же высокое положение, как среди всех остальных.

Основания власти аль-Мансура

Манихейский соблазн

Задолго до эпохи Сасанидов (как минимум со времен династии Ахеменидов Дария и Ксеркса) семитские и иранские народы формировали собственную традицию абсолютной монархии, которая стала основой общественного строя империи Сасанидов. Сасанидскому обществу более четырех веков удавалось сохранять свое процветание и блюсти человеческое достоинство при единой правящей династии. Те, кто верил в монархический идеал, говорили об этом обществе как о воплощении социального порядка, стабильности и даже справедливого отношения к каждому человеку. Его принципы брались за политические аксиомы. Во-первых, монархия должна быть универсальной, по крайней мере, должна охватывать все цивилизованные страны в своей части света, в которых может возникнуть конкурентоспособный режим – только при подобной повсеместности возможно обеспечить мир между различными городами и народами. Во-вторых, личность монарха должна быть недосягаемой для чьих-либо советов или критики (lese majeste[104]). Его, разумеется, могут обязывать к тем или иным поступкам законы и обычаи предков, но ничье иное мнение: ни отдельного подданного, ни какой-либо группы – не должно влиять на него. Только так он сможет выражать гнев и милость беспристрастно по отношению ко всем подданным, абсолютно равным пред его лицом. Наконец, монарха должны окружать профессиональные служащие-аристократы, возглавляющие бюрократию, которые (сами всецело находясь во власти правителя), в свою очередь, занимают достаточно высокое положение в обществе, чтобы управлять относительно беспристрастно и с достоинством. Идеальным монархом-Сасанидом представлялся все же Ануширван, воплощавший в себе справедливость и милосердие по отношению к простому народу, которые лишь подчеркивали его высочайший статус. И Ануширвану помогал мудрейший из министров, аристократ и глава бюрократии Бузургмихр, ставший образцом мудрости для всех великих визирей.

Но если эту личную позицию монарха требовалось чем-то подкрепить, как и позицию ведущих придворных, ее подкрепляла модель поведения, при которой монарха отделяла от всех остальных подданных огромная психологическая пропасть – такая же, какая отделяла королевский двор от жизни рядовых людей. Все хорошо знали, что на самом деле правитель – такой же человек, как и все. Он был лишь шестью футами плоти, с присущими любому человеку страстями, и ни о какой недоступности не могло быть и речи. То же касалось и его придворных. Соответственно, сасанидский монарх был огражден от несанкционированного доступа и окружен помпой величия. Теперь то же происходило с халифом, который из простого предводителя равных себе правоверных был превращен в возвышенную фигуру из далекого мира величия и роскоши, огражденную ото всех сложным придворным этикетом, и любому его небрежно брошенному слову надлежало повиноваться, как религиозному закону. Придворный этикет Багдада сознательно создавался по образцу сасанидского двора, и его социальное воздействие было по сути таким же.

Лишь наиболее привилегированные обычно имели возможность говорить с халифом-Аббаси-дом. Попасть к нему можно было, только пройдя всю лестницу инстанций и в строгом соответствии с официальным ритуалом, включавшим целование земли перед его ногами. Этот этикет, подразумевавший явное самоуничижение подданного перед халифом, вызывал особенный гнев улемов и всех набожных мусульман. Поклоняться следовало только Богу. К халифу же, как к обычному человеку, надо было обращаться в той же простой манере, какая предписана шариатом для всех остальных людей. Как выясняется из некоторых хадисов, так обращались к самому Пророку, а кто такой халиф в сравнении с ним?

Наконец, в качестве символа его власти рядом всегда стоял палач, готовый убить даже самых высокопоставленных особ по одному только слову монарха. С точки зрения шариата с его упором на личное достоинство и тщательно охраняемое право на судебное разбирательство в соответствии с законами Аллаха, скорые расправы халифа были самой что ни на есть гнусностью. С точки зрения абсолютистов они являлись главным способом разрубить гордиев узел привилегии. Как в случае с мусадара (штрафованием уволенных чиновников и пытками с целью взыскать оплату), жертвами скорых расправ обычно становились только те, кто по доброй воле часто появлялся при дворе, наслаждался его роскошью и в то же время осознанно злоупотреблял его возможностями. Считалось, что высочайшие санкции подобных наказаний таким образом гарантировали мир и спокойствие широким массам.

Подобные нравы, очевидно, противоречили человеческим идеалам свободных арабов-кочевников и надеждам религиозных мусульман. Более ранние их проявления послужили одной из причин подрыва доверия привилегированных арабов к Марванидам, даже несмотря на то что новообращенные мусульмане и их потомки ненавидели эту династию за ее арабизм. И все же даже в разгар Третьей фитны Марван II на контролируемых им частях империи сделал бюрократическую организацию еще более жесткой, а с ней – и абсолютизм халифата. Когда Аббасиды победили, власть привилегированных арабов уже значительно ослабла.

Вопреки религиозным идеалам был открыт путь для откровенного воссоздания государства в соответствии со старыми абсолютистскими гражданскими идеалами данного региона. Первые Аббасиды завершали работу, начатую и уже частично выполненную Абд-аль-Маликом и Хишамом. В аль-Мансуре все общество увидело своего непосредственного правителя; арабские семьи образовали лишь один привилегированный элемент из многих, и халифы занимали среди них такое же высокое положение, как среди всех остальных.

Основания власти аль-Мансура

Первый халиф династии Аббасидов, ас-Саффах, которому случилось быть главой семьи Аббасидов в тот момент, когда возглавляемое ею движение захватило власть (в 750 г.), положил начало династической традиции в том смысле, что без разбору, вероломно и, если верить рассказам, чрезвычайно жестоко убивал всех членов семьи Омейядов, до кого только мог добраться. Он даже приказывал осквернять могилы умерших. В числе известных преданий есть и такое. Однажды ас-Саффах притворился, будто устал от кровожадного преследования отпрысков Омейядов, и пригласил всех оставшихся на званый обед в знак прощения. Во время трапезы всех их зарезали дворцовые слуги; поверх мертвых и умирающих был постелен ковер, и пир продолжался под их стоны в том же зале. Эта история вряд ли достоверна, но она иллюстрирует отношение людей к Аббасидам.

До самого конца сирийцы-Омейяды были очень осторожны в личных и племенных отношениях с другими великими арабскими семьями. И хотя имели место междоусобицы, убийства и казни, такие как казнь куфанского повстанца Худжра ибн Ади, но все вели себя так, будто убийство любого высокопоставленного лица нельзя спускать с рук. Ас-Саффах, напротив, был скор на расправу и жесток. Его власть опиралась не столько на гарнизон иракских или сирийских арабов с их племенными распрями и гордостью, сколько на смешанную персо-арабскую поместную аристократию Хорасана и их крестьянские военные отряды, многие из которых предположительно хотели, чтобы он выступил в роли абсолютного правителя, подобного древнеиранским шахам. Его безграничное злоупотребление властью безошибочно указывало на то, что его режим будет соответствовать этим требованиям.

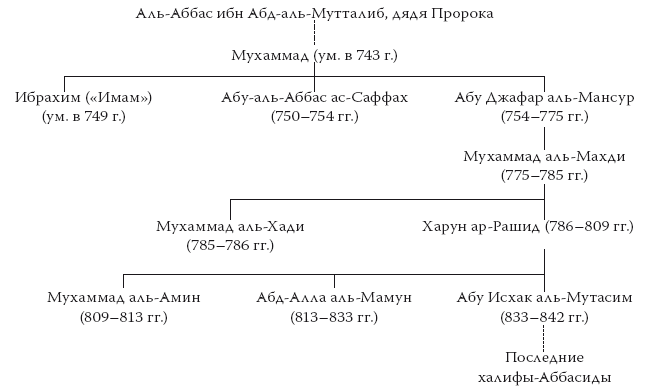

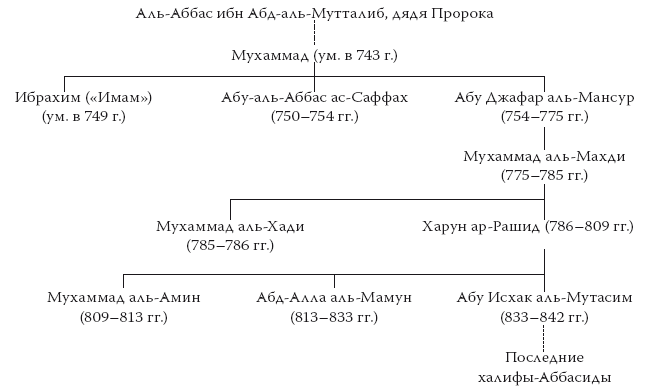

Первые халифы-Аббасиды

Ас-Саффах умер в 754 году, через несколько лет после восшествия на престол. Его брат, аль-Ман-сур (754–775 гг.) сменил его в качестве главы рода Аббасидов и, следовательно, халифа. Аль-Мансур продолжил формирование структуры абсолютистской империи Аббасидов. Методом убийств избавляясь от самых известных шиитов, он тем самым избавлялся от людей, которые поспособствовали приходу к власти его семьи и, таким образом, были относительно независимы от нее – в отличие от идеалов. Подавив шиитское восстание ан-Нафса аз-Закийи в Мекке и заставив улемов выбрать либо безнадежную оппозицию, либо приспособленчество, он в то же время доказывал свободу монархии от ограничений, налагаемых какой-либо подчиненной группой, то есть любого сектора привилегированного населения.

Ас-Саффах умер в 754 году, через несколько лет после восшествия на престол. Его брат, аль-Ман-сур (754–775 гг.) сменил его в качестве главы рода Аббасидов и, следовательно, халифа. Аль-Мансур продолжил формирование структуры абсолютистской империи Аббасидов. Методом убийств избавляясь от самых известных шиитов, он тем самым избавлялся от людей, которые поспособствовали приходу к власти его семьи и, таким образом, были относительно независимы от нее – в отличие от идеалов. Подавив шиитское восстание ан-Нафса аз-Закийи в Мекке и заставив улемов выбрать либо безнадежную оппозицию, либо приспособленчество, он в то же время доказывал свободу монархии от ограничений, налагаемых какой-либо подчиненной группой, то есть любого сектора привилегированного населения.

Даже несмотря на это, он не мог восстановить полный абсолютизм Сасанидов. Его талантливый администратор, Ибн-аль-Мукаффа (зороастриец, принявший ислам), представил ему программу, которая должна была в полной мере восстановить их аграрный абсолютизм. Ибн-аль-Мукаффа подзуживал аль-Мансура укрепить военную основу своей власти сплочением аграрных классов (в частности, примирением тех семей, которые все еще ориентировались на режим Марванидов и его ценности) и организацией более тесного сотрудничества религиозных специалистов с государством – превращением улемов в официальную структуру, аналогичную старому маздеанскому духовенству, в которой верховной судебной властью в вопросах фикха являлся халиф. Однако подобный курс затрудняли обстоятельства, сопутствовавшие победе Аббасидов: она стала возможной благодаря ненависти жителей Хорасана к сирийцам и предательству дела Алидов, популярному тогда среди набожных мусульман. Эти обстоятельства, в свою очередь, стали следствием предубеждений арабских племен и автономного положения улемов. В Алидах видели людей, защищавших личное достоинство и врагов центральной власти, так что для эффективного стабильного абсолютизма даже простой Алид мог сделать не больше, чем аль-Мансур. Столь важная роль арабских предубеждений и религиозного индивидуализма, конечно, отчасти была обусловлена ослаблением духа сплоченности аграрных классов. Наконец, Ибн-аль-Мукаффу казнили по подозрению в ереси. Но аль-Мансур старался как мог.

Аль-Мансур стремился контролировать всю только что завоеванную империю посредством бюрократической системы, способной осуществлять пристальный надзор за каждой провинцией. Он нашел беспринципного, но чрезвычайно талантливого секретаря (катиба, писца) и с его помощью организовал целую финансовую структуру. Эта структура выполняла строго определенную работу, поэтому единоличный глава финансового управления – коим и являлся секретарь – обычно был незаменим, и должность эта вскоре превратилась в пост всемогущего министра – визиря. (Аль-Мансур славился пристальным вниманием к финансам – над ним смеялись как над «крохобором»; после его смерти государственная казна была полна.) Кроме того, он заботливо формировал сеть шпионов с целью предотвратить будущие заговоры, подобные тем, что привели к власти его собственный род, а также с помощью их информации контролировать, как чиновники исполняют свои обязанности.

Интерьер Мескиты – Кордовской соборной мечети. Современное фото

Интерьер Мескиты – Кордовской соборной мечети. Современное фото

Весь этот правительственный аппарат финансировался из тщательно рассчитанного дохода, преимущественно аграрного. Как при Марванидах, сельскохозяйственные ресурсы земель Плодородного полумесяца играли ведущую роль; но не в той же степени. Удаленная от побережья часть Сирии, полоса засушливых земель к востоку от Оронта и Иордана была высокоразвитой еще при христианах, активно участвуя в торговле (и паломничествах) Восточного Средиземноморья. При Марванидах ее по-прежнему заботливо культивировали, часто в качестве династических владений. Но уже при Марванидах Джазира, которая, будучи приграничной территорией, раньше не получала больших сельскохозяйственных вложений, развивалась теперь еще активнее; то же происходило и с Савадом в Ираке – прежней основой силы Ануширвана. Через некоторое время забвения при халифах Медины, после разрухи последних лет правления Сасанидов, когда многие каналы практически не использовались, усилиями Марванидов – как и усилиями аль-Хаджжаджа – производительность Савада была полностью восстановлена. Но при Аббасидах Савад стал играть в государственной финансовой системе почти столь же важную роль, как при последних Сасанидах. Земли в сирийской глубинке, которые было слишком дорого орошать (вероятно, в период сокращения прибыли, когда открывались новые земли, такие как Джазира), с крахом династии Омейядов почти не возделывались. И все же Савад не использовался в качестве политической опоры столь же однозначно, как это было при Ануширване. Его непосредственная ценность для правительства начала падать вскоре после восшествия на престол Аббасидов, когда все больше лиц получили доступ к доходам с его земель. (Но сама эта низкая степень эксплуатации государством, возможно, объясняет тот факт, что экономический уровень Савада, несмотря на наличие альтернативных ресурсов в Джазире, дольше оставался близким к вершине развития времен Сасанидов – до середины IX века, когда вложения в Савад, похоже, начали заметно снижаться.)[105]

В то же время купцы и даже ремесленное производство оказывали определенное влияние на государственные финансы. Купцы платили закят (в принципе, раз в год) на свои товары, когда провозили их через государственные таможенные пункты. Пожалуй, не менее важно, что они развивали сеть потребительских каналов и источников кредитования, которые давали возможность осуществлять централизованный контроль денежных налогов всей империи, простиравшейся от Магриба и Йемена до бассейна Амударьи. Соображения коммерческой доступности, а также имперский прецедент определили место новой столицы, Багдада, которую продолжил строить аль-Мансур на безопасном расстоянии от шиитской Куфы и достаточно близко к столице Сасанидов – Ктесифону.

Мусульмане строили города и раньше. Города-гарнизоны, которые арабы часто строили в первые свои завоевания, вскоре стали полноценными крупными городами; они организовывались в соответствии с тем, какие племена селились там раньше других. Багдад был построен по иному плану (отчасти предвосхищенному Хишамом, построившим так же свой новый город). Он не располагался (как в случае с Басрой и Куфой) на краю пустыни и не служил, таким образом, легкой добычей кочевников-верблюдоводов. Подобно Ктесифону, Багдад был построен на Тигре в тщательно выбранном месте – экономическом центре всего региона. Выбор определялся, во-первых, необходимостью контролировать сельское хозяйство Савада; а во-вторых, здесь находилась точка пересечения путей, по которым шла торговля повседневными и дорогими товарами по воде – по Тигру и Евфрату из Персидского залива и восточной части Средиземного моря – и по суше через Иранские горы. Более того, Багдад строился не как сумма нескольких независимых и равных кварталов, в каждом из которых селилось то или иное племя; его центром был огромный дворец халифа. Важнейшей его частью был «круглый город», административный комплекс, где жил халиф и другие представители Аббасидов, а также придворные – у каждого из них были обширные покои и множество подчиненных. На окраинах располагались базары и дома обслуживающего дворец населения. Место было выбрано так хорошо, что, хотя дальнейшие халифы пытались избежать перенаселения, как поступил аль-Мансур по отношению к Куфе, он не знал себе равных в качестве культурного и экономического центра в течение всего высокого халифата.

Первый халиф-Аббасид взял себе фамилию с эсхатологическим подтекстом – ас-Саффах (что подразумевало одновременно благородство и беспощадную жестокость в осуществлении божественного возмездия). Имя аль-Мансур имело похожий смысл – подразумевало, что халиф был избран Богом, и тот помогал ему одерживать свои многочисленные победы. Марваниды до конца были известны простотой своих прозвищ; аль-Мансур же сделал возвышенные прозвища обычными в своем роду, дав одно из них сыну, которого сделал своим наследником. Он назвал его аль-Махди – шииты величали этим титулом ожидаемого человека, который восстановит исламскую справедливость. Таким образом, он, возможно, хотел сказать, что сын компенсирует мягкостью тот кровавый путь, каким пришел к власти его отец, но по сути, разумеется, показал, что абсолютизм Аббасидов в любом случае являлся характерным результатом чаяний и планов религиозных деятелей.

До самого конца сирийцы-Омейяды были очень осторожны в личных и племенных отношениях с другими великими арабскими семьями. И хотя имели место междоусобицы, убийства и казни, такие как казнь куфанского повстанца Худжра ибн Ади, но все вели себя так, будто убийство любого высокопоставленного лица нельзя спускать с рук. Ас-Саффах, напротив, был скор на расправу и жесток. Его власть опиралась не столько на гарнизон иракских или сирийских арабов с их племенными распрями и гордостью, сколько на смешанную персо-арабскую поместную аристократию Хорасана и их крестьянские военные отряды, многие из которых предположительно хотели, чтобы он выступил в роли абсолютного правителя, подобного древнеиранским шахам. Его безграничное злоупотребление властью безошибочно указывало на то, что его режим будет соответствовать этим требованиям.

Первые халифы-Аббасиды

Даже несмотря на это, он не мог восстановить полный абсолютизм Сасанидов. Его талантливый администратор, Ибн-аль-Мукаффа (зороастриец, принявший ислам), представил ему программу, которая должна была в полной мере восстановить их аграрный абсолютизм. Ибн-аль-Мукаффа подзуживал аль-Мансура укрепить военную основу своей власти сплочением аграрных классов (в частности, примирением тех семей, которые все еще ориентировались на режим Марванидов и его ценности) и организацией более тесного сотрудничества религиозных специалистов с государством – превращением улемов в официальную структуру, аналогичную старому маздеанскому духовенству, в которой верховной судебной властью в вопросах фикха являлся халиф. Однако подобный курс затрудняли обстоятельства, сопутствовавшие победе Аббасидов: она стала возможной благодаря ненависти жителей Хорасана к сирийцам и предательству дела Алидов, популярному тогда среди набожных мусульман. Эти обстоятельства, в свою очередь, стали следствием предубеждений арабских племен и автономного положения улемов. В Алидах видели людей, защищавших личное достоинство и врагов центральной власти, так что для эффективного стабильного абсолютизма даже простой Алид мог сделать не больше, чем аль-Мансур. Столь важная роль арабских предубеждений и религиозного индивидуализма, конечно, отчасти была обусловлена ослаблением духа сплоченности аграрных классов. Наконец, Ибн-аль-Мукаффу казнили по подозрению в ереси. Но аль-Мансур старался как мог.

Аль-Мансур стремился контролировать всю только что завоеванную империю посредством бюрократической системы, способной осуществлять пристальный надзор за каждой провинцией. Он нашел беспринципного, но чрезвычайно талантливого секретаря (катиба, писца) и с его помощью организовал целую финансовую структуру. Эта структура выполняла строго определенную работу, поэтому единоличный глава финансового управления – коим и являлся секретарь – обычно был незаменим, и должность эта вскоре превратилась в пост всемогущего министра – визиря. (Аль-Мансур славился пристальным вниманием к финансам – над ним смеялись как над «крохобором»; после его смерти государственная казна была полна.) Кроме того, он заботливо формировал сеть шпионов с целью предотвратить будущие заговоры, подобные тем, что привели к власти его собственный род, а также с помощью их информации контролировать, как чиновники исполняют свои обязанности.

Весь этот правительственный аппарат финансировался из тщательно рассчитанного дохода, преимущественно аграрного. Как при Марванидах, сельскохозяйственные ресурсы земель Плодородного полумесяца играли ведущую роль; но не в той же степени. Удаленная от побережья часть Сирии, полоса засушливых земель к востоку от Оронта и Иордана была высокоразвитой еще при христианах, активно участвуя в торговле (и паломничествах) Восточного Средиземноморья. При Марванидах ее по-прежнему заботливо культивировали, часто в качестве династических владений. Но уже при Марванидах Джазира, которая, будучи приграничной территорией, раньше не получала больших сельскохозяйственных вложений, развивалась теперь еще активнее; то же происходило и с Савадом в Ираке – прежней основой силы Ануширвана. Через некоторое время забвения при халифах Медины, после разрухи последних лет правления Сасанидов, когда многие каналы практически не использовались, усилиями Марванидов – как и усилиями аль-Хаджжаджа – производительность Савада была полностью восстановлена. Но при Аббасидах Савад стал играть в государственной финансовой системе почти столь же важную роль, как при последних Сасанидах. Земли в сирийской глубинке, которые было слишком дорого орошать (вероятно, в период сокращения прибыли, когда открывались новые земли, такие как Джазира), с крахом династии Омейядов почти не возделывались. И все же Савад не использовался в качестве политической опоры столь же однозначно, как это было при Ануширване. Его непосредственная ценность для правительства начала падать вскоре после восшествия на престол Аббасидов, когда все больше лиц получили доступ к доходам с его земель. (Но сама эта низкая степень эксплуатации государством, возможно, объясняет тот факт, что экономический уровень Савада, несмотря на наличие альтернативных ресурсов в Джазире, дольше оставался близким к вершине развития времен Сасанидов – до середины IX века, когда вложения в Савад, похоже, начали заметно снижаться.)[105]

В то же время купцы и даже ремесленное производство оказывали определенное влияние на государственные финансы. Купцы платили закят (в принципе, раз в год) на свои товары, когда провозили их через государственные таможенные пункты. Пожалуй, не менее важно, что они развивали сеть потребительских каналов и источников кредитования, которые давали возможность осуществлять централизованный контроль денежных налогов всей империи, простиравшейся от Магриба и Йемена до бассейна Амударьи. Соображения коммерческой доступности, а также имперский прецедент определили место новой столицы, Багдада, которую продолжил строить аль-Мансур на безопасном расстоянии от шиитской Куфы и достаточно близко к столице Сасанидов – Ктесифону.

Мусульмане строили города и раньше. Города-гарнизоны, которые арабы часто строили в первые свои завоевания, вскоре стали полноценными крупными городами; они организовывались в соответствии с тем, какие племена селились там раньше других. Багдад был построен по иному плану (отчасти предвосхищенному Хишамом, построившим так же свой новый город). Он не располагался (как в случае с Басрой и Куфой) на краю пустыни и не служил, таким образом, легкой добычей кочевников-верблюдоводов. Подобно Ктесифону, Багдад был построен на Тигре в тщательно выбранном месте – экономическом центре всего региона. Выбор определялся, во-первых, необходимостью контролировать сельское хозяйство Савада; а во-вторых, здесь находилась точка пересечения путей, по которым шла торговля повседневными и дорогими товарами по воде – по Тигру и Евфрату из Персидского залива и восточной части Средиземного моря – и по суше через Иранские горы. Более того, Багдад строился не как сумма нескольких независимых и равных кварталов, в каждом из которых селилось то или иное племя; его центром был огромный дворец халифа. Важнейшей его частью был «круглый город», административный комплекс, где жил халиф и другие представители Аббасидов, а также придворные – у каждого из них были обширные покои и множество подчиненных. На окраинах располагались базары и дома обслуживающего дворец населения. Место было выбрано так хорошо, что, хотя дальнейшие халифы пытались избежать перенаселения, как поступил аль-Мансур по отношению к Куфе, он не знал себе равных в качестве культурного и экономического центра в течение всего высокого халифата.

Первый халиф-Аббасид взял себе фамилию с эсхатологическим подтекстом – ас-Саффах (что подразумевало одновременно благородство и беспощадную жестокость в осуществлении божественного возмездия). Имя аль-Мансур имело похожий смысл – подразумевало, что халиф был избран Богом, и тот помогал ему одерживать свои многочисленные победы. Марваниды до конца были известны простотой своих прозвищ; аль-Мансур же сделал возвышенные прозвища обычными в своем роду, дав одно из них сыну, которого сделал своим наследником. Он назвал его аль-Махди – шииты величали этим титулом ожидаемого человека, который восстановит исламскую справедливость. Таким образом, он, возможно, хотел сказать, что сын компенсирует мягкостью тот кровавый путь, каким пришел к власти его отец, но по сути, разумеется, показал, что абсолютизм Аббасидов в любом случае являлся характерным результатом чаяний и планов религиозных деятелей.

Манихейский соблазн

Аль-Мансур передал аль-Махди (775–785 гг.) относительно покорную и спокойную империю. Ему не удалось захватить только Испанию, где сбежавший Омейяд создал эмират, обладавший зыбкой независимостью, и западные части Магриба, где Хишаму в свое время не удалось подавить восстания берберов. Аль-Махди не делал особых попыток вернуть эти отдаленные провинции. В целом он продолжал политику своего отца, но без отцовской скаредности.

Его правление способствовало восстановлению связей между двором и разочарованным духовенством как на словах, так и на деле, хотя его методы резко отличались от методов Омара II.

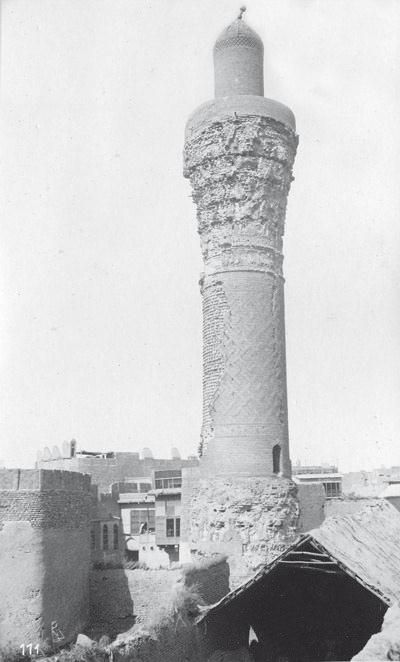

Минарет Халифской мечети в Багдаде. Фото нач. XX в.

Минарет Халифской мечети в Багдаде. Фото нач. XX в.

Заявления Марванидов, называвших в качестве основополагающей идеи собственного правления мусульманское единство, обычно весьма уверенно вершили политические судьбы в исламе; Омар II тоже демонстрировал уверенность в своих действиях. Высказывания, приписываемые аль-Махди, отражают (в большей степени, чем высказывания аль-Мансура) новый, менее позитивный настрой суннитских улемов: дни первых халифов давно ушли, и нынешние им в подметки не годятся. А аль-Махди даже не пытался смягчить крепнувший абсолютизм, который казался неизбежным.

Однако благочестие Аль-Махди выражалось не только на словах. Оно проявилось в ригористской общинной ориентации и стремлении к утверждению праведности. Аль-Махди совершал грабительские набеги (правда, без особого успеха) на границы Византийской империи; но не менее энергичную кампанию он развернул дома, начав религиозное преследование манихеев. Последние на самом деле представляли собой притягательную альтернативу как для мусульман с их крепким общинным духом, так и для религиозных взглядов улемов.

В покоренных обществах манихейство (религиозное учение гностического типа, сформулированное в III веке при первых Сасанидах) никогда не пользовалось протекцией, которую получали более традиционные религиозные учения. В Византийской и Сасанидской империях манихеев жестоко преследовали как христианские, так и зороастрийские правители везде, где их доктрина становилась популярной. То же отвращение переняли и мусульманские улемы, как только осознали существование манихеев. Они отказались признать, что Мани, основатель секты, живший двумя веками позже Христа, был одним из истинных пророков. Следовательно, последователи Мани не подлежали такому же терпимому отношению, как последователи Моисея, Иисуса и даже Заратустры. Несмотря на то что на некоторое время манихеи сумели привлечь к своей религии даже правителей в центральной Евразии, в конце концов, она пала жертвой единодушной враждебности правителей ведущих стран мира. Это уникальный пример крупной «мировой религии», от которой не осталось и следа.

Манихейство не было народной религией; оно не нашло места в сердце крестьянина. Это была особая форма, которую издавна предпочитали искатели религиозной истины, в том числе многие интеллектуалы (одним из них был Августин). В VIII веке такого рода учение, похоже, было чрезвычайно притягательно для огромного количества мусульман; традиция, к которой оно принадлежало, не ограничивалась эндогамной группой, равно как все остальные немусульманские традиции, но играла важную роль в том, как развивались события. Судя по всему, у манихейства было множество тайных поклонников при дворе среди тех, кто официально являлся мусульманином. Опасность, которую оно в себе таило, была столь серьезной, что ранняя мусульманская теология, видимо, сформировалась отчасти как интеллектуальное противопоставление манихейству.

Его правление способствовало восстановлению связей между двором и разочарованным духовенством как на словах, так и на деле, хотя его методы резко отличались от методов Омара II.

Расцвет высокого халифата, 750–813 гг.

750-775 гг.

Халифат братьев имама Ибрахима – ас-Саффаха и аль-Мансура

Поколение Третьей фитны

723-759 гг.

Благодаря переводам с пехлеви Ибн-аль-Мукаффы зарождается традиция прозы адаб

765 г.

Смерть Джафара ас-Садика, имама тех шиитов, которые были верны линии Фатимидов; с его смертью началось их разделение

767 г.

Смерть Ибн-Исхака, биографа Мухаммада

700-767 гг.

Абу-Ханифа, великий имам иракской школы фикха, отказывается служить при Аббасидах

786 г.

Смерть аль-Халиля, первого составителя систематической грамматики, просодиста и лексикографа

756-929 гг.

Испания обретает независимость при династии эмиров-Омейядов (929-1031 гг.; по стилю они близки к халифам); арабские племена воюют друг с другом; беспорядки постоянны и среди недавно принявшего ислам местного населения

762-763 гг.

Основан Багдад, который становится торговым и культурным центром всех мусульманских территорий

775-785 гг.

Халифат аль-Махди; постепенное формирование отношения Аббасидов к суннитским улемам – признания их религиозной концепции; с этого момента бывшая религиозная оппозиция либо договаривается с Аббасидами (как сунниты), либо – будучи меньшинством – выливается в оппозиционные шиитские секты; преследование манихейцев, особенно среди придворных

Первые Аббасиды

715-795 гг.

Малик ибн-Анас, имам фикха в Хиджазе

793 г.

Смерть Сибавайха, систематизатора арабской грамматики из Басры

798 г.

Смерть Абу-Юсуфа, главного ученика Абу-Ханифы в фикхе наряду с Мухаммадом аш-Шайбани (ум. в 805 г.)

801 г.

Смерть Рабии аль-Адавийя из Басры, бывшей рабыни, проповедовавшей экстатическую любовь к Богу

786-809 гг.

Халифат Харуна ар-Рашида; традиция двора Сасанидов достигла расцвета при визирях Бармакидах (свержение Бармакидов аль-Фадла и Джафара – 803 г.)

Поколение ар-Рашида

813 г.

Смерть Маруфа ал-Кархи, принесшего суфизм в Багдад

816 (?) г.

Смерть Абу-Нуваса, либертарианского представителя «новой» арабской поэзии, отличавшейся от доисламской поэзии и марванидского стиля

767-820 гг.

аль-Шафии в Багдаде и Египте консолидирует доктрину о юридической власти Мухаммада и в качестве имама основывает собственную школу фикха, отличную от школа Ирака, Хиджаза и Сирии

823 г.

Смерть аль-Вакиди, одного из первых историков ранних мусульман, главного источника вдохновения для историка ат-Табари

Ок. 828 г.

Смерть Абу-ль-Атахийи, поэта, воспевавшего аскетизм

809-813 гг.

Со смертью ар-Рашида империю делят между собой два его сына; гражданская война; империя принудительно воссоединяется, когда аль-Мамун при поддержке войск Хорасана побеждает аль-Амина в Багдаде

Заявления Марванидов, называвших в качестве основополагающей идеи собственного правления мусульманское единство, обычно весьма уверенно вершили политические судьбы в исламе; Омар II тоже демонстрировал уверенность в своих действиях. Высказывания, приписываемые аль-Махди, отражают (в большей степени, чем высказывания аль-Мансура) новый, менее позитивный настрой суннитских улемов: дни первых халифов давно ушли, и нынешние им в подметки не годятся. А аль-Махди даже не пытался смягчить крепнувший абсолютизм, который казался неизбежным.

Однако благочестие Аль-Махди выражалось не только на словах. Оно проявилось в ригористской общинной ориентации и стремлении к утверждению праведности. Аль-Махди совершал грабительские набеги (правда, без особого успеха) на границы Византийской империи; но не менее энергичную кампанию он развернул дома, начав религиозное преследование манихеев. Последние на самом деле представляли собой притягательную альтернативу как для мусульман с их крепким общинным духом, так и для религиозных взглядов улемов.

В покоренных обществах манихейство (религиозное учение гностического типа, сформулированное в III веке при первых Сасанидах) никогда не пользовалось протекцией, которую получали более традиционные религиозные учения. В Византийской и Сасанидской империях манихеев жестоко преследовали как христианские, так и зороастрийские правители везде, где их доктрина становилась популярной. То же отвращение переняли и мусульманские улемы, как только осознали существование манихеев. Они отказались признать, что Мани, основатель секты, живший двумя веками позже Христа, был одним из истинных пророков. Следовательно, последователи Мани не подлежали такому же терпимому отношению, как последователи Моисея, Иисуса и даже Заратустры. Несмотря на то что на некоторое время манихеи сумели привлечь к своей религии даже правителей в центральной Евразии, в конце концов, она пала жертвой единодушной враждебности правителей ведущих стран мира. Это уникальный пример крупной «мировой религии», от которой не осталось и следа.

Манихейство не было народной религией; оно не нашло места в сердце крестьянина. Это была особая форма, которую издавна предпочитали искатели религиозной истины, в том числе многие интеллектуалы (одним из них был Августин). В VIII веке такого рода учение, похоже, было чрезвычайно притягательно для огромного количества мусульман; традиция, к которой оно принадлежало, не ограничивалась эндогамной группой, равно как все остальные немусульманские традиции, но играла важную роль в том, как развивались события. Судя по всему, у манихейства было множество тайных поклонников при дворе среди тех, кто официально являлся мусульманином. Опасность, которую оно в себе таило, была столь серьезной, что ранняя мусульманская теология, видимо, сформировалась отчасти как интеллектуальное противопоставление манихейству.