Страница:

649 г.

Взята Кесария (палестинский город-порт); Византия больше не контролирует Сирию; вторжение в Египет (конец 639 г.); взят Хузистан

641 г.

Взят Мосул; к западу от гор Загрос не остается сил Сасанидов; разгром остатков армии Сасанидов в битве при Нихаванде в центральном Загросе открывает путь на эту территорию; взят Вавилон в Египте (место основания будущих Фустата и Каира)

642 г.

Взята Александрия; разорена Барка (Триполитания) (642–643 гг.); набеги в направлении побережья Макран на юго-востоке Ирана (643 г.)

645–646 гг.

Византийцы берут Александрию; мусульмане ее отвоевывают обратно ок. 645 г. Мусульмане задействуют флот из Египта и Сирии; начинается эпоха мусульманской военно-морской мощи

ок. 647 г.

Взята Триполитания

649 г.

Взят Кипр – первая важная морская операция мусульман

649–650 гг.

Взят Персеполь – главный город Фарса и религиозный центр зороастризма

651 г.

Яздагирд, последний правитель-Сасанид, убит в Хорасане

652 г.

Армения почти вся подчинена; нападение византийского флота у берегов Александрии отбито; Сицилия разграблена; заключен договор с Нубией, областью южнее Египта

654 г.

Разорен Родос

655 г.

Объединенные флоты мусульман разбивают главный флот византийцев у юго-западного побережья Анатолии; командовавший им император едва успевает бежать

Арабы очень быстро отправили корабли в поход против Абиссинии – морской поход, окончившийся провалом. Других попыток они разумно решили не предпринимать. Абиссинцы создали весьма сильное государство, до сих пор не тронутое войнами, поскольку захват Йемена практически их не коснулся. Не было причин ожидать, что они предоставят арабам хотя бы плацдарм. Даже нильский Судан, не входивший в состав Византийской империи, сохранивший свой общественный уклад и не имевший прежде арабских военных баз, успешно сопротивлялся вторжению. Что касается византийцев, их мощь сосредоточилась на полуостровах северного Средиземноморья, ориентированных на море и образовавших жизнеспособный союз, не включавший Сирию и даже Египет. Для захвата Анатолийского нагорья требовалась огромная сила, готовая занимать города, не оставляя местным привилегированным слоям никаких причин предпочесть иных правителей; сомнительно, чтобы взятие самого Константинополя привело хотя бы к таким же долговременным результатам, как взятие его крестоносцами в 1204-м. Иранское нагорье, напротив, было тесно связано с Йраком. Будучи неотъемлемой частью Аридной зоны, оно соединялось с прилегающими орошаемыми бассейнами рек, особенно с бассейном Амударьи на севере и бассейном Тигра и Евфрата на западе (бассейн Инда от основной части плато отделял водораздел). Столица Иранской империи постоянно выбиралась поблизости от Месопотамской долины – от Сусы до Ктесифона. Взаимное проникновение иранских и семитских традиций в общих для них условиях засушливости было практически данностью. Соответственно этой всеобъемлющей и устойчивой модели финансовая целостность Иранского государства зависела от иракского Савада.

Следовательно, из трех империй, между которыми мекканцам и их союзникам удавалось сохранять нейтралитет, они смогли завоевать только владения Сасанидов, – когда объединили силу коранического откровения с возможностями экспансивного верблюжьего кочевничества. Завоевав эту империю, они сумели также завоевать близлежащие земли, которые ей не подчинялись. Империя Сасанидов оказалась им по зубам по политическим причинам, в частности, в силу возникшего в ней кризиса, а затем после захвата столицы и краха режима. Но эти политические причины были проявлением более постоянных культурных факторов, объяснявших устойчивое единство ирано-семитских культурных областей между Нилом и Амударьей и их отличием от греческих территорий на полуостровах. Только в Магрибе и Испании арабам удалось захватить отдаленные районы, не обращаясь к оплоту Сасанидов; но там они стимулировали и направляли отдельное движение берберов, имевшее собственный импульс.

Организация завоевателей, созданная Омаром

Первая фитна

Взята Кесария (палестинский город-порт); Византия больше не контролирует Сирию; вторжение в Египет (конец 639 г.); взят Хузистан

641 г.

Взят Мосул; к западу от гор Загрос не остается сил Сасанидов; разгром остатков армии Сасанидов в битве при Нихаванде в центральном Загросе открывает путь на эту территорию; взят Вавилон в Египте (место основания будущих Фустата и Каира)

642 г.

Взята Александрия; разорена Барка (Триполитания) (642–643 гг.); набеги в направлении побережья Макран на юго-востоке Ирана (643 г.)

645–646 гг.

Византийцы берут Александрию; мусульмане ее отвоевывают обратно ок. 645 г. Мусульмане задействуют флот из Египта и Сирии; начинается эпоха мусульманской военно-морской мощи

ок. 647 г.

Взята Триполитания

649 г.

Взят Кипр – первая важная морская операция мусульман

649–650 гг.

Взят Персеполь – главный город Фарса и религиозный центр зороастризма

651 г.

Яздагирд, последний правитель-Сасанид, убит в Хорасане

652 г.

Армения почти вся подчинена; нападение византийского флота у берегов Александрии отбито; Сицилия разграблена; заключен договор с Нубией, областью южнее Египта

654 г.

Разорен Родос

655 г.

Объединенные флоты мусульман разбивают главный флот византийцев у юго-западного побережья Анатолии; командовавший им император едва успевает бежать

Арабы очень быстро отправили корабли в поход против Абиссинии – морской поход, окончившийся провалом. Других попыток они разумно решили не предпринимать. Абиссинцы создали весьма сильное государство, до сих пор не тронутое войнами, поскольку захват Йемена практически их не коснулся. Не было причин ожидать, что они предоставят арабам хотя бы плацдарм. Даже нильский Судан, не входивший в состав Византийской империи, сохранивший свой общественный уклад и не имевший прежде арабских военных баз, успешно сопротивлялся вторжению. Что касается византийцев, их мощь сосредоточилась на полуостровах северного Средиземноморья, ориентированных на море и образовавших жизнеспособный союз, не включавший Сирию и даже Египет. Для захвата Анатолийского нагорья требовалась огромная сила, готовая занимать города, не оставляя местным привилегированным слоям никаких причин предпочесть иных правителей; сомнительно, чтобы взятие самого Константинополя привело хотя бы к таким же долговременным результатам, как взятие его крестоносцами в 1204-м. Иранское нагорье, напротив, было тесно связано с Йраком. Будучи неотъемлемой частью Аридной зоны, оно соединялось с прилегающими орошаемыми бассейнами рек, особенно с бассейном Амударьи на севере и бассейном Тигра и Евфрата на западе (бассейн Инда от основной части плато отделял водораздел). Столица Иранской империи постоянно выбиралась поблизости от Месопотамской долины – от Сусы до Ктесифона. Взаимное проникновение иранских и семитских традиций в общих для них условиях засушливости было практически данностью. Соответственно этой всеобъемлющей и устойчивой модели финансовая целостность Иранского государства зависела от иракского Савада.

Следовательно, из трех империй, между которыми мекканцам и их союзникам удавалось сохранять нейтралитет, они смогли завоевать только владения Сасанидов, – когда объединили силу коранического откровения с возможностями экспансивного верблюжьего кочевничества. Завоевав эту империю, они сумели также завоевать близлежащие земли, которые ей не подчинялись. Империя Сасанидов оказалась им по зубам по политическим причинам, в частности, в силу возникшего в ней кризиса, а затем после захвата столицы и краха режима. Но эти политические причины были проявлением более постоянных культурных факторов, объяснявших устойчивое единство ирано-семитских культурных областей между Нилом и Амударьей и их отличием от греческих территорий на полуостровах. Только в Магрибе и Испании арабам удалось захватить отдаленные районы, не обращаясь к оплоту Сасанидов; но там они стимулировали и направляли отдельное движение берберов, имевшее собственный импульс.

Организация завоевателей, созданная Омаром

В отличие от христиан и даже зороастрийцев, между мусульманами нельзя было провести четких различий в религиозном и политическом плане. Начиная со времен Мухаммада, руководитель крупных предприятий мусульман одновременно был главой и мусульманской общины, и всего общества, которое она контролировала. Но именно в рамках общины арабских мусульман надлежало выработать курс дальнейшего развития всего общества. Как в Хиджазе при Мухаммаде, положение немусульман сводилось к положению «бедных родственников», с существованием которых мирятся хозяева. Им разрешалось организовывать свою автономную жизнь под защитой и контролем мусульманской общины. Основополагающие представления и идеалы доминирующего арабского сообщества охранял ислам. Исламские институты, таким образом, сначала создавались как практические атрибуты различных аспектов жизни арабов-мусульман. Те арабские обычаи, которые удовлетворяли их представлениям, принимались, а с завоеваниями применялись и в отношениях между правителями и подданными на всех аграрных землях. Обычаи, противоречившие новой вере, искоренялись.

Главной проблемой во времена Мухаммада была замена системы отдельных враждовавших друг с другом кланов единым обществом, где все мирно сосуществовали бы, а все споры решал один человек. При Омаре в новых обстоятельствах та же проблема встала столь же остро: нужно было установить общие законы для необузданных обитателей захваченных земель. Решение Мухаммада – централизованное распределение средств тем, кто больше в них нуждался, и централизованное разрешение споров согласно правилам, благословленным Богом, – надлежало адаптировать и развить. Для Омара (и для мединцев, которых он представлял) проблема заключалась в том, чтобы определить природу власти в таком центре.

Абу-Бакр был известен как представитель Мухаммада, его халиф. Его статус, по сути, предполагал вмешательство в критических ситуациях. Этим титулом затем стали именовать Омара, но позже он для официального использования предпочел титул эмир (амир) аль-муминин, «командир верующих». Единственным безоговорочно признаваемым авторитетом для арабов был авторитет военного командира в переходе на новые пастбища или на войне. Несмотря на то что Коран насаждал идею единства, когда индивидуальные богоугодные действия дополняются коллективными действиями во имя Бога, напрямую он не предполагал наличие иного правительства, кроме правления самого Пророка. Следовательно, единственный пост, который мог считаться легитимным, – это пост главнокомандующего, естественно, с ограниченными полномочиями. Омар считал, что именно эта должность соответствует его положению. Но на тот момент война была основным занятием его общины, и подобный пост влек за собой множество обязанностей.

Мусульмане приняли его как командира общины в любых вопросах, где отдельный человек не мог действовать самостоятельно. Это положение командира опиралось на личный авторитет; и в данном случае на авторитет религиозный. Поскольку любое групповое действие, выходившее за рамки интересов племени, было делом религиозным, можно сказать, что именно в религиозной сфере он являлся преемником, «халифом», Пророка. Разумеется, его решения не должны были противоречить тому, что демонстрировал в качестве проявления воли Бога сам Мухаммад. Конечно, поскольку он не получал никаких откровений, самостоятельным религиозным авторитетом он не обладал; на этой религиозной основе он мог решать только текущие политические вопросы. Так или иначе, его авторитет зависел от того, насколько близко он будет следовать предписаниям и примеру Мухаммада, и от того, признают ли мединцы, а значит, и мусульмане в целом, что он действительно продолжает дело Пророка.

Купол мечети Омара в Иерусалиме. Фото нач. XX в.

Купол мечети Омара в Иерусалиме. Фото нач. XX в.

Таким образом, религиозный и военный авторитет Омара опирался на межличностные отношения точно так же, как авторитет Мухаммада. Но с многократным увеличением численности общины даже у привилегированных арабов (не говоря уже о подчиненных народах) созданная им организация должна была подняться выше непосредственных межличностных отношений. Фактически это был институт, способный работать независимо от вмешательства любого конкретного человека. Основой этой организации был армейский диван, книга учета всех мусульман Медины и Мекки и армии завоевателей (и их потомков). Трофеи распределялись в качестве пенсий мужчинам (иногда и женщинам), перечисленным в диване, согласно их рангу. Некоторые видные мусульмане получали доход с конкретных земельных участков, но большинство – посредством системы дивана.

Эта система подтверждала, что завоевания были основной идеей мусульманского государства, и помогала продлить это положение вещей. Когда распределение трофеев стало самым привлекательным ресурсом государства, людям, естественно, хотелось продолжать войны. Возможно, в намерения Омара это не входило, но завоевания все же продолжились и, несомненно, опьяняющие успехи помогли придать жизнеспособность его нововведениям. Однако он следил и за тем, чтобы на уже завоеванной территории не иссякал источник поступления доходов. Движимые трофеи распределялись между военными сразу же после завоевания, причем предусмотренная Пророком пятая часть оставалась в распоряжении халифа для помощи бедным и других государственных нужд. Но недвижимые трофеи – доходы от земли или «налоги» – в основном не делились, а сохранялись (как фай) в качестве единого источника дохода для последующей раздачи арабам-завоевателям и их потомкам (в принципе) из центра, куда одна пятая часть отправлялась сразу. Каждый араб получал назначенную ему начальством долю через диван, хотя в провинциях существовали финансовые управления.

Арабы, даже если они того хотели, не должны были оседать в новых городах и становиться новыми помещиками (имела место попытка создания города-гарнизона в Ктесифоне, столице Сасанидов, однако армия в итоге оказалась деморализована). Они и их дети должны были оставаться в собственных городах-гарнизонах (миср, мн.ч. амсар) как отдельный класс завоевателей, живущий на пособия, выданные из трофейного фонда. Каждый город-гарнизон располагался в максимально выгодном с военной точки зрения месте – обычно довольно близко к пустыне, чтобы можно было уйти туда в случае опасности. Куфа в районе Ктесифона (и недалеко от старой Хиры, столицы арабского царства Аахмидов) и Басра между пустыней и портами Персидского залива – два города-гарнизона на территории Ирака, откуда высылались экспедиции далеко на восток. Фустат (будущий Старый Каир) в верховье дельты Нила был построен как столица Египта и штаб для организации походов на запад. Только в Сирии, с которой арабские завоеватели наладили довольно тесные связи еще до захвата, эту роль исполнял главный центр и старый город, Дамаск, а не новый город-гарнизон. Оттуда снаряжались походы на северо-запад против единственного оставшегося серьезного врага – Византии.

Но, будучи мусульманами, арабы представляли собой не просто армию захватчиков. Они несли человечеству божественный порядок, основанный на Его откровении. В каждом городе-гарнизоне и в каждом городе, где мусульмане размещали гарнизон, строилась мечеть, в то время простое огороженное пространство для массовых собраний, обычно с крышей с одной стороны. Там верующие совершали коллективный намаз, особенно по пятницам в полдень. Схема пятничной службы напоминала службы иудеев и христиан (последние переняли традиции у первых) по общему порядку молитвы. Например, хутоа (служба) делилась на две части, соответствовавшие в более старых обрядах чтению писаний, а затем – менее священных текстов; она предваряла собственно салят как чтение писаний, евхаристию. (В деталях: например, в том, что пастырь должен держать в руках жезл, отразились и древние языческие обычаи арабов.) В целом же службы отражали новую исламскую концепцию. Так, хутба была посвящена в равной степени не только древнему писанию, но и современному мусульманскому обществу. Коран использовался широко, но его произносил каждый молящийся, иногда по собственному выбору. (Сравните модель мусульманского коллективного культа и схему намаза.)[80] Мечеть по необходимости использовалась и для других публичных собраний.

Несмотря на недостатки некоторых его наместников, Омар старался делать упор на ислам как на основу жизни арабов. Мухаммад оставил после себя много нерешенных вопросов в сфере развития мусульманского общества. Для предотвращения стремительной деморализации городов-гарнизонов, полных новообращенных и испытывающих соблазны несказанно обогатиться с помощью дани, Омару пришлось установить строгие и ясные правила. Он направлял туда миссионеров – чтецов Корана, но не надеялся на один только Коран. По-видимому, он определил необходимый минимум общих для всех ритуалов. У Мухаммада определить это своим примером не было бы времени, даже если бы он и поставил перед собой такую цель: например, по его указу хадж стал обязательным для мусульманина. Согласно более поздним легендам, Омар ужесточил семейное право, настояв (в принципе) на строгих наказаниях за прелюбодеяние, запретив древнюю арабскую практику временных браков (не очень отличающихся от проституции), с которой мирился Мухаммад, и предоставив наложницам более надежный статус в случае их беременности. В целом он выступал за строгую дисциплину (особенно строго относясь к пьянству) и порицал тягу арабов к роскоши – естественное следствие доступа к богатствам захваченных земель, – подкрепляя это собственным примером и указами. С помощью других благородных сподвижников Пророка он превратил ислам в пуританский кодекс чести арабских военных.

Этот религиозный характер арабской общины учитывался при составлении армейского дивана Омара столь же явно, как и ее экспансионистский дух. Диван придавал ясный социальный статус всем арабам-мусульманам, даже тем, кто потерпел поражение в войнах Ридда, наряду с первой общиной в Медине и Мекке. Социальный статус, в свою очередь, базировался не на происхождении, а на вере. В целом арабы отличались друг от друга по принадлежности к тому или иному племени, поскольку племена принимали ислам коллективно. И все же по возможности можно было определить отдельное место каждого араба. Главный критерий – приоритет в принятии ислама, что обеспечивало естественное практическое превосходство мусульманам Медины. Но любой член племени, оказавшийся одним из первых обращенных или выполнявший роль связного, получал должное признание. Женам и детям Мухаммада оказывались особые почести как ближайшему его окружению. Таким образом, все арабское сообщество делилось по строго мусульманскому критерию. Центром государства была Медина, а его фундаментом – религиозный авторитет Мухаммада; но его неотъемлемой частью был и весь правящий класс арабов, рассредоточенных по завоеванным провинциям.

Дух нового порядка символизировало летоисчисление, принятое Омаром: оно начиналось от хиджры Мухаммада, когда он порвал со своим племенным прошлым и ушел в Медину, чтобы учредить там новый порядок. Сам термин хиджра тоже применялся в отношении миграции отдельного человека или племени в новые военные города-гарнизоны: присоединяясь к активной мусульманской общине, каждый индивидуум повторял важный шаг, с которого началась история этой общины. Наряду с новым летоисчислением, Омар освятил и лунный календарь, сам по себе подразумевавший разрыв с окружающим миром, поскольку (осознанно или нет) в этом календаре не учитываются времена года, неоднозначное упоминание Кораном последних лет жизни Мухаммада толкуется как исключение какой-либо адаптации лунного цикла под цикл природный. Поэтому исламский «год», который просто состоит из 12 месяцев, на 11 дней короче настоящего природного года, и ни календарный год, ни его праздники не отвечают потребностям скотоводов, или земледельцев, или другим календарям.

Главной проблемой во времена Мухаммада была замена системы отдельных враждовавших друг с другом кланов единым обществом, где все мирно сосуществовали бы, а все споры решал один человек. При Омаре в новых обстоятельствах та же проблема встала столь же остро: нужно было установить общие законы для необузданных обитателей захваченных земель. Решение Мухаммада – централизованное распределение средств тем, кто больше в них нуждался, и централизованное разрешение споров согласно правилам, благословленным Богом, – надлежало адаптировать и развить. Для Омара (и для мединцев, которых он представлял) проблема заключалась в том, чтобы определить природу власти в таком центре.

Абу-Бакр был известен как представитель Мухаммада, его халиф. Его статус, по сути, предполагал вмешательство в критических ситуациях. Этим титулом затем стали именовать Омара, но позже он для официального использования предпочел титул эмир (амир) аль-муминин, «командир верующих». Единственным безоговорочно признаваемым авторитетом для арабов был авторитет военного командира в переходе на новые пастбища или на войне. Несмотря на то что Коран насаждал идею единства, когда индивидуальные богоугодные действия дополняются коллективными действиями во имя Бога, напрямую он не предполагал наличие иного правительства, кроме правления самого Пророка. Следовательно, единственный пост, который мог считаться легитимным, – это пост главнокомандующего, естественно, с ограниченными полномочиями. Омар считал, что именно эта должность соответствует его положению. Но на тот момент война была основным занятием его общины, и подобный пост влек за собой множество обязанностей.

Мусульмане приняли его как командира общины в любых вопросах, где отдельный человек не мог действовать самостоятельно. Это положение командира опиралось на личный авторитет; и в данном случае на авторитет религиозный. Поскольку любое групповое действие, выходившее за рамки интересов племени, было делом религиозным, можно сказать, что именно в религиозной сфере он являлся преемником, «халифом», Пророка. Разумеется, его решения не должны были противоречить тому, что демонстрировал в качестве проявления воли Бога сам Мухаммад. Конечно, поскольку он не получал никаких откровений, самостоятельным религиозным авторитетом он не обладал; на этой религиозной основе он мог решать только текущие политические вопросы. Так или иначе, его авторитет зависел от того, насколько близко он будет следовать предписаниям и примеру Мухаммада, и от того, признают ли мединцы, а значит, и мусульмане в целом, что он действительно продолжает дело Пророка.

Таким образом, религиозный и военный авторитет Омара опирался на межличностные отношения точно так же, как авторитет Мухаммада. Но с многократным увеличением численности общины даже у привилегированных арабов (не говоря уже о подчиненных народах) созданная им организация должна была подняться выше непосредственных межличностных отношений. Фактически это был институт, способный работать независимо от вмешательства любого конкретного человека. Основой этой организации был армейский диван, книга учета всех мусульман Медины и Мекки и армии завоевателей (и их потомков). Трофеи распределялись в качестве пенсий мужчинам (иногда и женщинам), перечисленным в диване, согласно их рангу. Некоторые видные мусульмане получали доход с конкретных земельных участков, но большинство – посредством системы дивана.

Эта система подтверждала, что завоевания были основной идеей мусульманского государства, и помогала продлить это положение вещей. Когда распределение трофеев стало самым привлекательным ресурсом государства, людям, естественно, хотелось продолжать войны. Возможно, в намерения Омара это не входило, но завоевания все же продолжились и, несомненно, опьяняющие успехи помогли придать жизнеспособность его нововведениям. Однако он следил и за тем, чтобы на уже завоеванной территории не иссякал источник поступления доходов. Движимые трофеи распределялись между военными сразу же после завоевания, причем предусмотренная Пророком пятая часть оставалась в распоряжении халифа для помощи бедным и других государственных нужд. Но недвижимые трофеи – доходы от земли или «налоги» – в основном не делились, а сохранялись (как фай) в качестве единого источника дохода для последующей раздачи арабам-завоевателям и их потомкам (в принципе) из центра, куда одна пятая часть отправлялась сразу. Каждый араб получал назначенную ему начальством долю через диван, хотя в провинциях существовали финансовые управления.

Арабы, даже если они того хотели, не должны были оседать в новых городах и становиться новыми помещиками (имела место попытка создания города-гарнизона в Ктесифоне, столице Сасанидов, однако армия в итоге оказалась деморализована). Они и их дети должны были оставаться в собственных городах-гарнизонах (миср, мн.ч. амсар) как отдельный класс завоевателей, живущий на пособия, выданные из трофейного фонда. Каждый город-гарнизон располагался в максимально выгодном с военной точки зрения месте – обычно довольно близко к пустыне, чтобы можно было уйти туда в случае опасности. Куфа в районе Ктесифона (и недалеко от старой Хиры, столицы арабского царства Аахмидов) и Басра между пустыней и портами Персидского залива – два города-гарнизона на территории Ирака, откуда высылались экспедиции далеко на восток. Фустат (будущий Старый Каир) в верховье дельты Нила был построен как столица Египта и штаб для организации походов на запад. Только в Сирии, с которой арабские завоеватели наладили довольно тесные связи еще до захвата, эту роль исполнял главный центр и старый город, Дамаск, а не новый город-гарнизон. Оттуда снаряжались походы на северо-запад против единственного оставшегося серьезного врага – Византии.

Но, будучи мусульманами, арабы представляли собой не просто армию захватчиков. Они несли человечеству божественный порядок, основанный на Его откровении. В каждом городе-гарнизоне и в каждом городе, где мусульмане размещали гарнизон, строилась мечеть, в то время простое огороженное пространство для массовых собраний, обычно с крышей с одной стороны. Там верующие совершали коллективный намаз, особенно по пятницам в полдень. Схема пятничной службы напоминала службы иудеев и христиан (последние переняли традиции у первых) по общему порядку молитвы. Например, хутоа (служба) делилась на две части, соответствовавшие в более старых обрядах чтению писаний, а затем – менее священных текстов; она предваряла собственно салят как чтение писаний, евхаристию. (В деталях: например, в том, что пастырь должен держать в руках жезл, отразились и древние языческие обычаи арабов.) В целом же службы отражали новую исламскую концепцию. Так, хутба была посвящена в равной степени не только древнему писанию, но и современному мусульманскому обществу. Коран использовался широко, но его произносил каждый молящийся, иногда по собственному выбору. (Сравните модель мусульманского коллективного культа и схему намаза.)[80] Мечеть по необходимости использовалась и для других публичных собраний.

Коллективный культ до эпохи МарванидовСосредоточенный вокруг мечети и управляемый командиром, каждый город-гарнизон образовывал самодостаточную мусульманскую общину, доминирующую в контролируемом ею районе и живущую за его счет. Постепенно она перестраивала жизнь местного населения на исламский лад. В каждом гарнизоне назначался командир, представлявший халифа и, следовательно, обязанный возглавлять намаз и военные походы своего войска, а также управлять собираемой данью. Он должен был следить за порядком в гарнизоне, улаживать споры между верующими по справедливости и в соответствии с Кораном, где это было применимо. В качестве администраторов Омару нужны были люди, способные держать в повиновении бедуинов, большинство которых (особенно если они происходили не из Сирии или Хиры) не привыкли, чтобы ими кто-то командовал. Нужны были люди, способные понимать важные проблемы в сфере финансов и администрации на аграрной территории. Таких он находил среди курайшитов и их союзников сакифитов из Таифа, расплачиваясь тем, что стремление покрасоваться для этих людей подчас было важнее соблюдения высшей исламской морали в их частной жизни.

Салят (пять раз в день: перед рассветом, сразу после полудня, между полуднем и закатом, перед закатом и в середине вечера); люди созываются на намаз с помощью

азана = призыва к молитве (на арабском), произносимого

муэдзином = глашатаем азана, стоящим на

минарете = башне у мечети. Однако намаз можно совершать везде, исключительно после

вуду = ритуального омовения (т. е. умывания, мытья рук и ног) лицом в сторону

киблы = направления на Каабу в Мекке (т. е. для большинства мусульман в ХХ веке лицом на запад, а не на восток), произнося фразы на арабском, особенно цитаты из Корана, включающие

шахаду = заявление о принадлежности к исламу

и

такбир = «Аллаху акбар», «Бог велик» и состоящие из двух и более

ракаты = цепочек из поклонов и паданий ниц; также намаз совершается в

мечети = любом месте, оборудованном для намаза, в группе, выстроенной рядами и возглавляемой имамом (руководителем), движения которого повторяют все молящиеся, стоя лицом к

михрабу = нише в стене, указывающей направление киблы.

По пятницам (яум аль-джума): полуденный намаз исполняется всеми взрослыми мужчинами в

джами = особой мечети («кафедральной») для всей местной общины, после намаза

хутба = служба (на арабском, позже обрела определенную форму), включающая упоминание имени официального правителя мусульман, произносится халифом или его наместником (позже заменен хатибом, проповедником) с минбара = ступенек («кафедры»).

Ежегодно:

Рамадан = девятый месяц лунного календаря, месяц дневного поста, в конце которого празднуется

Малый Ид (ид ал-фитр) со специальным утренним групповым намазом, после которого в двенадцатом месяце совершается

хадж = полноценное паломничество в Мекку, с особыми ритуалами в Мекке и около нее, в конце чего происходит

Большой Ид (ид ал-адха), празднуемый и в Мекке, и на местах, со специальным утренним намазом и ритуальными жертвоприношениями.

Несмотря на недостатки некоторых его наместников, Омар старался делать упор на ислам как на основу жизни арабов. Мухаммад оставил после себя много нерешенных вопросов в сфере развития мусульманского общества. Для предотвращения стремительной деморализации городов-гарнизонов, полных новообращенных и испытывающих соблазны несказанно обогатиться с помощью дани, Омару пришлось установить строгие и ясные правила. Он направлял туда миссионеров – чтецов Корана, но не надеялся на один только Коран. По-видимому, он определил необходимый минимум общих для всех ритуалов. У Мухаммада определить это своим примером не было бы времени, даже если бы он и поставил перед собой такую цель: например, по его указу хадж стал обязательным для мусульманина. Согласно более поздним легендам, Омар ужесточил семейное право, настояв (в принципе) на строгих наказаниях за прелюбодеяние, запретив древнюю арабскую практику временных браков (не очень отличающихся от проституции), с которой мирился Мухаммад, и предоставив наложницам более надежный статус в случае их беременности. В целом он выступал за строгую дисциплину (особенно строго относясь к пьянству) и порицал тягу арабов к роскоши – естественное следствие доступа к богатствам захваченных земель, – подкрепляя это собственным примером и указами. С помощью других благородных сподвижников Пророка он превратил ислам в пуританский кодекс чести арабских военных.

Этот религиозный характер арабской общины учитывался при составлении армейского дивана Омара столь же явно, как и ее экспансионистский дух. Диван придавал ясный социальный статус всем арабам-мусульманам, даже тем, кто потерпел поражение в войнах Ридда, наряду с первой общиной в Медине и Мекке. Социальный статус, в свою очередь, базировался не на происхождении, а на вере. В целом арабы отличались друг от друга по принадлежности к тому или иному племени, поскольку племена принимали ислам коллективно. И все же по возможности можно было определить отдельное место каждого араба. Главный критерий – приоритет в принятии ислама, что обеспечивало естественное практическое превосходство мусульманам Медины. Но любой член племени, оказавшийся одним из первых обращенных или выполнявший роль связного, получал должное признание. Женам и детям Мухаммада оказывались особые почести как ближайшему его окружению. Таким образом, все арабское сообщество делилось по строго мусульманскому критерию. Центром государства была Медина, а его фундаментом – религиозный авторитет Мухаммада; но его неотъемлемой частью был и весь правящий класс арабов, рассредоточенных по завоеванным провинциям.

Дух нового порядка символизировало летоисчисление, принятое Омаром: оно начиналось от хиджры Мухаммада, когда он порвал со своим племенным прошлым и ушел в Медину, чтобы учредить там новый порядок. Сам термин хиджра тоже применялся в отношении миграции отдельного человека или племени в новые военные города-гарнизоны: присоединяясь к активной мусульманской общине, каждый индивидуум повторял важный шаг, с которого началась история этой общины. Наряду с новым летоисчислением, Омар освятил и лунный календарь, сам по себе подразумевавший разрыв с окружающим миром, поскольку (осознанно или нет) в этом календаре не учитываются времена года, неоднозначное упоминание Кораном последних лет жизни Мухаммада толкуется как исключение какой-либо адаптации лунного цикла под цикл природный. Поэтому исламский «год», который просто состоит из 12 месяцев, на 11 дней короче настоящего природного года, и ни календарный год, ни его праздники не отвечают потребностям скотоводов, или земледельцев, или другим календарям.

Первая фитна

Омар умер в 644 году примерно в 52 года, оставив выбор своего преемника на усмотрение собрания руководителей Медины. Из зависти друг к другу они выбрали слабейшего из своего круга, Усмана ибн Аффана, одного из первых обращенных и зятя Пророка. При Усмане набеги и завоевания продолжились во многих направлениях, но размеры трофейных богатств уменьшались, несмотря на повышение численности иммигрантов. В основном войны проходили на Иранском нагорье. После небольшого перерыва к 650 году был взят Фарс, домашняя провинция Сасанидов, а затем армии передвинулись в огромную северо-восточную провинцию, Хорасан, более или менее покоренную к 651 году. На западе после того, как стало понятно, что византийцев нельзя выбить из Анатолии одной только наземной экспедицией, под руководством Муавийи арабы использовали и море. Успешный поход на Кипр в 649 г. послужил стимулом к дальнейшим действиям. Благодаря морским навыкам сирийцев и египтян был захвачен Кипр, и византийский флот – лишенный своей сирийской части – к 655 году был разгромлен. Но такие операции приносили меньше немедленной добычи, чем десятью годами раньше. К тому же их пришлось приостановить из-за мятежа против халифа, поднятого самими недовольными арабами.

Усман продолжал политику Омара, но менее умело. При Усмане сформировались принципы того, что можно назвать халифатом Омейядов (поскольку все его основные лидеры, начиная с Усмана, принадлежали к роду Омейядов). Члены племени, они же воины (мукатила) городов-гарнизонов при Омаре, расквартированные на время военных действий, должны были оставаться там постоянно, даже если войны стихали, и жили как арабы, отделенные от неарабского населения. Ими управляли купеческие семьи курайшитов и их союзников такифов (из Таифа), прежде всего – представители рода Омейядов, оказывавшие поддержку центральной власти в борьбе с племенным обособлением и местничеством, что при Омаре казалось временной политикой, однако теперь превратилось в постоянную. А воинов – членов племен – и наместников держала в узде идея общего ислама, который и делал истинного араба таковым.

Усман, в отличие от Омара, не смог избежать ситуации, когда богатейшие семьи Мекки разъезжались по провинциям, особенно в Ирак, и создавали там торговые предприятия к неудовольствию менее состоятельных местных арабов. Но ему удалось другое – пресечь тенденцию к появлению частных владений в Саваде, плодородной орошаемой области в Ираке. Он заставил тех, кто начал заниматься их организацией, перевести свои средства в Хиджаз. Там ирригационные ресурсы, таким образом, какое-то время вырабатывались в полной мере. Это одновременно снизило угрозу простого слияния арабской культуры с культурой Плодородного полумесяца и физически укрепило центральную власть. Но завоевать авторитет в глазах мекканцев Усману это не помогло.

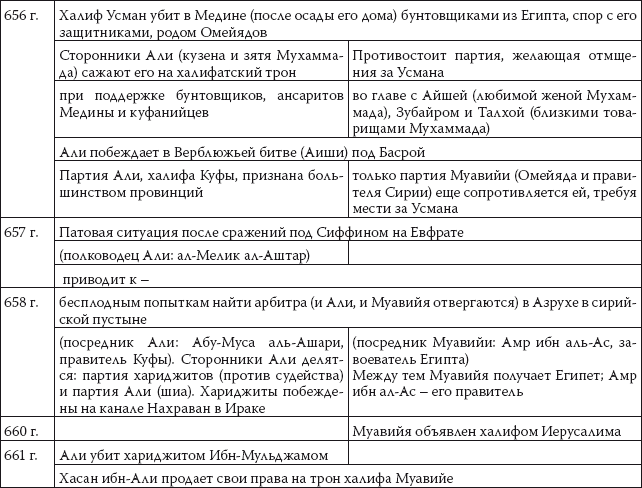

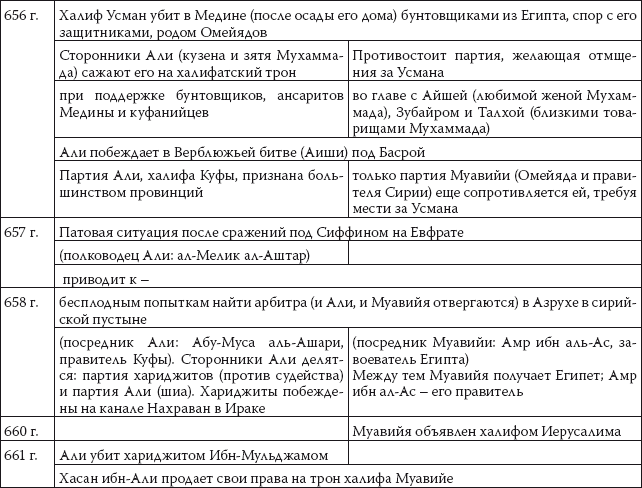

События Первой фитны, 656–661 гг.

Через несколько лет стало зреть недовольство. Пришлось утопить в крови арабов восстание в Куфе. После окончания иранских кампаний в некоторых городах-гарнизонах начались волнения. Какое-то время спустя большинство жителей Басры удалось усмирить при наместнике Усмана Ибн-Амире, отличном полководце, который сам зарабатывал деньги в мирное время и поощрял, когда это делали другие. Сирийцам нравился Муавийя. Но Фустат и Куфу не удовлетворяло ничего, что бы ни делал Усман. Пьянство наместника являлось очевидным преступлением, однако Усману приходилось мириться и с более серьезными проступками. Кое-кто жаловался на незначительные поправки, внесенные им в правила совершения обрядов, которые к данному моменту уже воспринимались как освященные веками. Важным для роли ислама как символа арабского единства был его приказ применять во всех городах-гарнизонах единое стандартное собрание коранических откровений. Он заставил сжечь все варианты, расходившиеся с его версией. Ее приняли в большинстве мест (современная версия Корана как раз и принадлежит Усману), но она вызвала недовольство среди чтецов Корана (особенно возмущался популярный чтец Ибн-Масуд в Куфе): у многих из них были свои варианты, незначительно отличавшиеся друг от друга. Куфанийцы долго отказывались подчиниться.

Через несколько лет стало зреть недовольство. Пришлось утопить в крови арабов восстание в Куфе. После окончания иранских кампаний в некоторых городах-гарнизонах начались волнения. Какое-то время спустя большинство жителей Басры удалось усмирить при наместнике Усмана Ибн-Амире, отличном полководце, который сам зарабатывал деньги в мирное время и поощрял, когда это делали другие. Сирийцам нравился Муавийя. Но Фустат и Куфу не удовлетворяло ничего, что бы ни делал Усман. Пьянство наместника являлось очевидным преступлением, однако Усману приходилось мириться и с более серьезными проступками. Кое-кто жаловался на незначительные поправки, внесенные им в правила совершения обрядов, которые к данному моменту уже воспринимались как освященные веками. Важным для роли ислама как символа арабского единства был его приказ применять во всех городах-гарнизонах единое стандартное собрание коранических откровений. Он заставил сжечь все варианты, расходившиеся с его версией. Ее приняли в большинстве мест (современная версия Корана как раз и принадлежит Усману), но она вызвала недовольство среди чтецов Корана (особенно возмущался популярный чтец Ибн-Масуд в Куфе): у многих из них были свои варианты, незначительно отличавшиеся друг от друга. Куфанийцы долго отказывались подчиниться.

Многие жаловались на кумовство Усмана, усматривая в клике его родственников причину всех своих несчастий. Будучи одним из первых обращенных, Усман тем не менее принадлежал к роду Омейя (Омейядов), большинство представителей которого так же, как их предводитель Абу-Суфьян, сопротивлялись Мухаммаду почти до последней минуты. Омар широко использовал опыт и знания членов этого рода, но Усман предоставил им и их приближенным практическую монополию на высшие посты, часто позволяя им помыкать даже самим собой. Это поставило крест на его репутации в глазах ансаров Медины.

Наконец, в городах-гарнизонах возникали жалобы и на саму финансовую систему, основанную Омаром, но показавшую недостатки при Усмане. Людей не устраивал контроль доходов их района (в качестве фея – государственной собственности) из Медины (опять же, не без примеси кумовства); они хотели сами получать все деньги. Кто-то предложил, чтобы захваченная земля, подобно трофеям, распределялась непосредственно между воинами. Б любом случае никакая доля доходов не должна была уходить в Медину. Есть свидетельства, что Али ибн Абу-Талиб, молодой двоюродный брат Мухаммада (и его зять), выросший в его доме, сопротивлялся политике Омара и еще активнее – действиям Усмана. Он был известен как могучий воин и защитник недовольных. Теперь он олицетворял собой оппозицию[81].

Усман продолжал политику Омара, но менее умело. При Усмане сформировались принципы того, что можно назвать халифатом Омейядов (поскольку все его основные лидеры, начиная с Усмана, принадлежали к роду Омейядов). Члены племени, они же воины (мукатила) городов-гарнизонов при Омаре, расквартированные на время военных действий, должны были оставаться там постоянно, даже если войны стихали, и жили как арабы, отделенные от неарабского населения. Ими управляли купеческие семьи курайшитов и их союзников такифов (из Таифа), прежде всего – представители рода Омейядов, оказывавшие поддержку центральной власти в борьбе с племенным обособлением и местничеством, что при Омаре казалось временной политикой, однако теперь превратилось в постоянную. А воинов – членов племен – и наместников держала в узде идея общего ислама, который и делал истинного араба таковым.

Усман, в отличие от Омара, не смог избежать ситуации, когда богатейшие семьи Мекки разъезжались по провинциям, особенно в Ирак, и создавали там торговые предприятия к неудовольствию менее состоятельных местных арабов. Но ему удалось другое – пресечь тенденцию к появлению частных владений в Саваде, плодородной орошаемой области в Ираке. Он заставил тех, кто начал заниматься их организацией, перевести свои средства в Хиджаз. Там ирригационные ресурсы, таким образом, какое-то время вырабатывались в полной мере. Это одновременно снизило угрозу простого слияния арабской культуры с культурой Плодородного полумесяца и физически укрепило центральную власть. Но завоевать авторитет в глазах мекканцев Усману это не помогло.

События Первой фитны, 656–661 гг.

Многие жаловались на кумовство Усмана, усматривая в клике его родственников причину всех своих несчастий. Будучи одним из первых обращенных, Усман тем не менее принадлежал к роду Омейя (Омейядов), большинство представителей которого так же, как их предводитель Абу-Суфьян, сопротивлялись Мухаммаду почти до последней минуты. Омар широко использовал опыт и знания членов этого рода, но Усман предоставил им и их приближенным практическую монополию на высшие посты, часто позволяя им помыкать даже самим собой. Это поставило крест на его репутации в глазах ансаров Медины.

Наконец, в городах-гарнизонах возникали жалобы и на саму финансовую систему, основанную Омаром, но показавшую недостатки при Усмане. Людей не устраивал контроль доходов их района (в качестве фея – государственной собственности) из Медины (опять же, не без примеси кумовства); они хотели сами получать все деньги. Кто-то предложил, чтобы захваченная земля, подобно трофеям, распределялась непосредственно между воинами. Б любом случае никакая доля доходов не должна была уходить в Медину. Есть свидетельства, что Али ибн Абу-Талиб, молодой двоюродный брат Мухаммада (и его зять), выросший в его доме, сопротивлялся политике Омара и еще активнее – действиям Усмана. Он был известен как могучий воин и защитник недовольных. Теперь он олицетворял собой оппозицию[81].