Страница:

В 656 году недовольство достигло апогея. Мединцы спровоцировали сопротивление провинциальных городов-гарнизонов, в частности в Куфе, где в итоге отказались подчиняться наместнику Усмана. Группу арабских солдат, вернувшихся из Египта, чтобы потребовать защиты своих попранных прав, сторонники Усмана уговорили вернуться обратно, дав ложное обещание восстановить справедливость. Когда же гости узнали, что вместо этого были казнены их лидеры, они, негодуя, вернулись. После череды переговоров и взаимных уловок, в которых видные семьи Медины, не принадлежавшие к клану Омейядов, сохраняли нейтралитет, бунтовщики ворвались в дом Усмана и убили его. (Его силу, равно как силу Абу-Бакра и Омара, обеспечивал только религиозный авторитет; у него не было даже личного стража.)

После этого через 20 с лишним лет после смерти Мухаммада начался пятилетний период фитны, буквально «соблазнов» или «испытаний», гражданских войн за власть в мусульманской общине и за огромные захваченные ей территории. У Усмана было много противников в Медине среди сахабитов – сподвижников Мухаммада, которые почти ничего не делали, чтобы контролировать бунтующих солдат. Теперь они ссорились из-за добычи. Бунтовщики, а с ними большинство мединцев, объявили новым халифом Али, который после небольшой паузы согласился принять трон. Любимая жена Мухаммада, Айша и два его самых известных сподвижника среди мекканских мухаджирун потребовали отомстить за Усмана и обвинили Али в том, что тот не наказал бунтовщиков, а теперь его самых рьяных сторонников за убийство. Бунтовщики же утверждали, что Усман был убит справедливо – за обман и правление, не соответствующее законам Корана, а посему о мести не может быть и речи. Али пришлось согласиться с этим аргументом. Он переехал в Куфу, полную его сторонников, а его противники – в Басру, так как вся военная мощь сосредоточилась в этих провинциях. Одержав победу в последовавшей затем войне, Али сделал Куфу своей столицей. Ему удалось посадить наместниками в большинстве провинций своих единомышленников; главная же его сила находилась в Ираке. Куфа являлась главным мусульманским фортом в Саваде – той части Месопотамской долины, где вложения в ирригацию достигли пика, а доходы Сасаниды удерживали у себя исключительно для государственных нужд. Таким образом, Савад был, пожалуй, самой прибыльной частью фея. Али же распределял военным то, что скапливалось в казне, но до раздела Савада у него руки не дошли, даже если он намеревался так поступить.

Однако Али не получил признания в Сирии, и Муавийя ибн Абу-Суфьян, как тамошний правитель, подхватил призыв к отмщению за Усмана, своего двоюродного брата. Али отправился с войском к Сирии, но в 657 году многочисленные стычки и переговоры в Сиффине, в верховьях Евфрата, долго ни к чему не приводили, пока люди Муавийи (которым, согласно рассказам иракцев, грозило поражение), поместив Коран на острие копий, не пришли к Али с просьбой рассудить их согласно слову Бога. Многие из сторонников Али одобрили этот способ окончания войны между мусульманами и заставили его согласиться. Большое число ведущих сподвижников Мухаммада сохраняли «нейтралитет», отказываясь встать на ту или иную сторону в ссорах мусульман. Теперь Али был вынужден выбрать своим представителем одного из них – Абу-Мусу аль-Ашари, которого куфанийцы избрали своим правителем в пику Усману, но который не числился в друзьях Али.

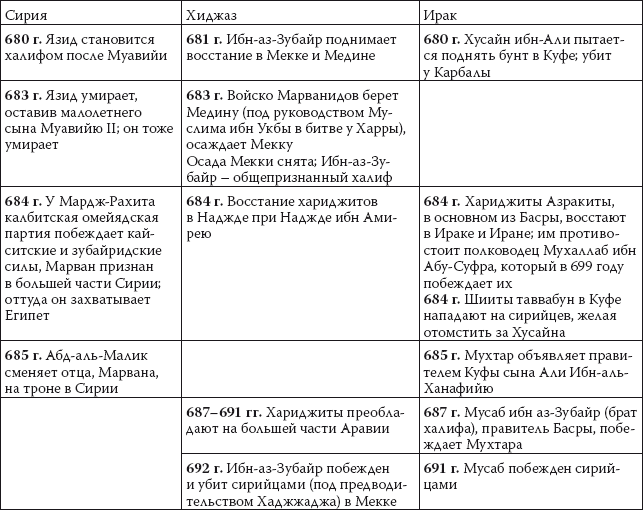

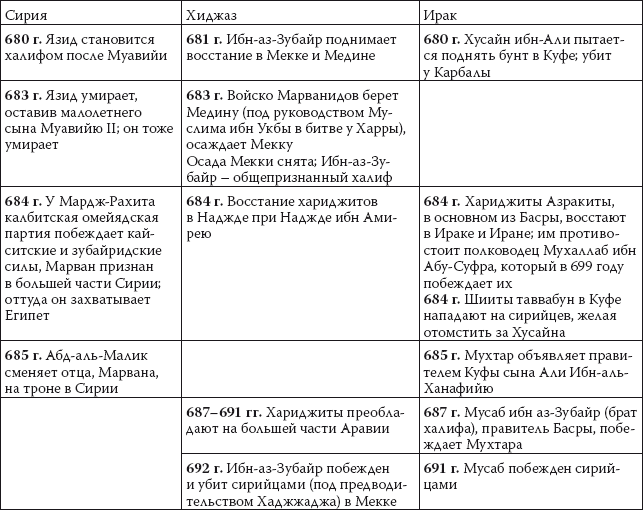

События Второй фитны, 680–692 гг..

Между тем некоторые из воинов Али пожалели, что на усмотрение нейтрально настроенных людей отдан вопрос – вина Усмана – который, как им казалось, уже прояснен положениями Корана. Когда Али отказался присоединиться к ним и решил придерживаться решения о суде, они ушли от него и разбили собственный лагерь, сначала в Харуре близ Куфы. Среди них были его самые набожные последователи и, в частности, многие чтецы Корана; они обвиняли Али в компромиссе со сторонниками несправедливости и в предательстве их доверия и надежд на то, что он восстановит справедливость, нарушенную Усманом. Эти экстремисты, шурат, чаще всего (хоть и менее точно) называемые хариджитами («отступниками» или «мятежниками»), выбрали командира, не зависевшего от остальных мусульман. Большинство членов первой группы, отколовшись, были разбиты армией Али, но их движение распространилось, подхватив самые бескомпромиссные требования равенства и справедливости, сформулированные противниками Усмана.

Между тем некоторые из воинов Али пожалели, что на усмотрение нейтрально настроенных людей отдан вопрос – вина Усмана – который, как им казалось, уже прояснен положениями Корана. Когда Али отказался присоединиться к ним и решил придерживаться решения о суде, они ушли от него и разбили собственный лагерь, сначала в Харуре близ Куфы. Среди них были его самые набожные последователи и, в частности, многие чтецы Корана; они обвиняли Али в компромиссе со сторонниками несправедливости и в предательстве их доверия и надежд на то, что он восстановит справедливость, нарушенную Усманом. Эти экстремисты, шурат, чаще всего (хоть и менее точно) называемые хариджитами («отступниками» или «мятежниками»), выбрали командира, не зависевшего от остальных мусульман. Большинство членов первой группы, отколовшись, были разбиты армией Али, но их движение распространилось, подхватив самые бескомпромиссные требования равенства и справедливости, сформулированные противниками Усмана.

Когда судейство все же состоялось в 658 году, позиция бунтовщиков была публично осуждена, а вместе с ней подразумевалось осуждение и самого Али. Он не согласился с решением (но не раскаялся в том, что ждал его, и поэтому не помирился с хариджитами, которые теперь считали, что им движет только стремление к личной власти) и попытался снова выступить в поход против Сирии. Но суровость в отношении хариджитов дискредитировала его даже в глазах куфанцев, поэтому часто собирать там армию ему не удавалось. В ходе последовавших за этим бессмысленных войн Муавийя шаг за шагом продвигался вперед, для начала взяв Египет.

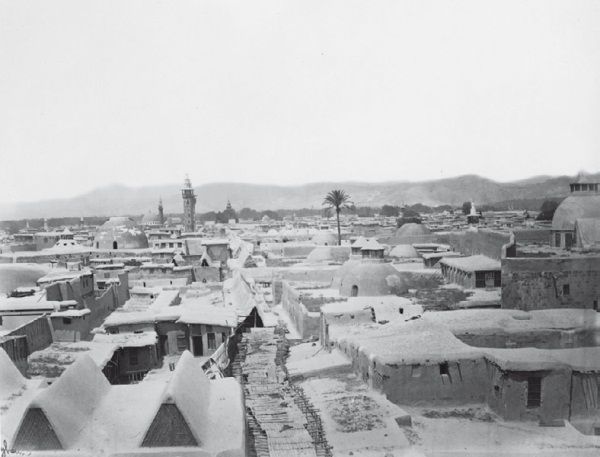

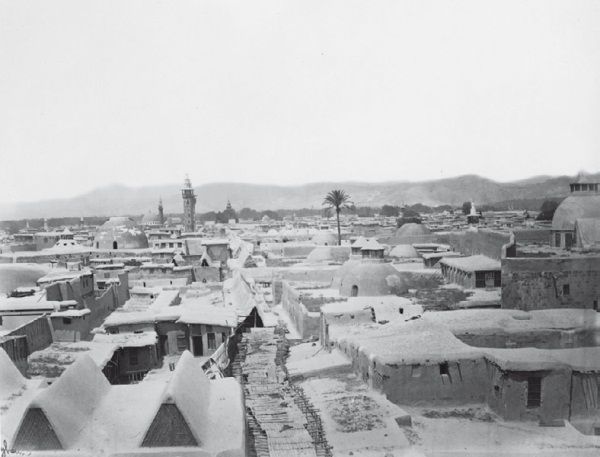

Старый Дамаск. Фото нач. XX в.

Старый Дамаск. Фото нач. XX в.

Многие арабы не вмешивались, и Али постепенно растерял значительную часть своих сторонников. На втором суде, в котором приняли участие большинство видных мусульманских деятелей, но не Али, тщетно предпринимались попытки сойтись на другой кандидатуре на халифат: сторонники Муавийи теперь настаивали, чтобы халифом стал он, а большинство других еще не были готовы это принять. Судами не удавалось достичь почти ничего, кроме дискредитации притязаний Али на престол. Войско Муавийи подавило локальное сопротивление в Аравии. В 661 году Али был убит хариджитом. Его сына Хасана возвели на трон его оставшиеся сторонники в Куфе, но тот заключил договор с Муавийей, по которому уехал в Медину и жил там в богатстве и роскоши. Тогда все провинции признали халифом Муавийю, шурина Пророка.

Во время гражданской войны арабов вытеснили из Хорасана сторонники Сасанидов, да и в других местах они успехов не добились. Эти неудачи вскоре были компенсированы. Однако завязалась долгая война фракций. Горстка выживших хариджитов установила обычай: в Басре и Куфе уже при халифе Муавийе несколько фанатичных групп отделились от остальных арабов и, создав военные формирования, стали призывать мусульман к более высоким жизненным идеалам, между тем живя грабежами и сбором дани. Они считали себя единственной настоящей мусульманской общиной, единственными истинными поборниками божественной справедливости. Они полагали, что путь истинного ислама подразумевает войну со всеми мнимыми мусульманами, не признававшими строгих стандартов хариджитов. Покидая города-гарнизоны, самые активные из них вступали в бой всякий раз, когда им казалось это осуществимым. Что еще важнее, арабы Ирака и Сирии надолго озлобились друг на друга. Иракцы тогда были пассивны, а в Куфе Али и его семья по-прежнему считались символами местной власти, противостоящей сирийцам. Потенциально Али был даже чем-то большим. Он уже не выступал, как вначале, за некий абстрактный принцип; хариджиты сделали это невозможным. Но его судьба приобрела более глубокий символический смысл. Его можно было считать великим и серьезным мужем (а его определенно обожали те, кто следовал за ним через все невзгоды), ставшим жертвой неудачного стечения обстоятельств, покинутым и обреченным на поражение, которого он, возможно, заслуживал на уровне практической политики, но которое в силу величия его личности могло оказаться невыносимым. Его образ вполне подходил для того, чтобы в будущем вокруг него собирались протестующие против текущего хода вещей и несправедливости централизованного правительства. Очень скоро о нем стали писать как о благородном человеке, которого погубили предательство друзей, козни врагов и в конце концов жестокая сила, с которой нам необъяснимо приходится сталкиваться.

С другой стороны, повсюду находилось множество мусульман, для кого Фитна продемонстрировала важность исламского единства. Для них джамаа, все мусульманское сообщество вместе, имело особое духовное значение, поскольку находилось под божественной защитой. Но именно нейтрально настроенные люди, неохотно следовавшие за Муавийей, считали принцип джамаа первичным. Они не стали сливаться с сирийскими сторонниками Муавийи. Они полагали, что власть Сирии временна, и, будучи недовольными Али, они готовы были осудить и Муавийю, если бы тот не оправдал их высоких ожиданий. Муавийя мог возобновить политику Усмана, но не сумел завоевать его авторитет. Даже те, кто отвергал зарождавшийся тогда шиизм в пользу верности единой общине и разделения ее общей исторической судьбы, стали потенциальными оппозиционерами по духу. С убийством Усмана центр власти навсегда был перемещен из абсолютно нейтральной Медины, находившейся в тени авторитета Мухаммада, в провинциальные города-гарнизоны, средоточие военной мощи. Отныне мусульман уже нельзя было собрать воедино, не прибегая к военной силе той или иной фракции.

Для первой стадии развития ислама события первого поколения после Мухаммада носили почти столь же формообразующий характер, как события в годы жизни Пророка. Неслучайно, что позже мусульмане стали определять свое место и место течений, возникших тогда, относительно этих событий. Они истолковали всю историю с точки зрения символизма, почерпнутого оттуда, и превратили толкование этих событий и ведущих в них деятелей в проверку на религиозные предпочтения. Это привело к искажению картины фактической истории, но в то же время подчеркнуло, когда именно следует считать события того времени принципиально важными для развития религиозного сознания мусульман.

Правление Муавийи и Вторая фитна

Государство Марванидов

После этого через 20 с лишним лет после смерти Мухаммада начался пятилетний период фитны, буквально «соблазнов» или «испытаний», гражданских войн за власть в мусульманской общине и за огромные захваченные ей территории. У Усмана было много противников в Медине среди сахабитов – сподвижников Мухаммада, которые почти ничего не делали, чтобы контролировать бунтующих солдат. Теперь они ссорились из-за добычи. Бунтовщики, а с ними большинство мединцев, объявили новым халифом Али, который после небольшой паузы согласился принять трон. Любимая жена Мухаммада, Айша и два его самых известных сподвижника среди мекканских мухаджирун потребовали отомстить за Усмана и обвинили Али в том, что тот не наказал бунтовщиков, а теперь его самых рьяных сторонников за убийство. Бунтовщики же утверждали, что Усман был убит справедливо – за обман и правление, не соответствующее законам Корана, а посему о мести не может быть и речи. Али пришлось согласиться с этим аргументом. Он переехал в Куфу, полную его сторонников, а его противники – в Басру, так как вся военная мощь сосредоточилась в этих провинциях. Одержав победу в последовавшей затем войне, Али сделал Куфу своей столицей. Ему удалось посадить наместниками в большинстве провинций своих единомышленников; главная же его сила находилась в Ираке. Куфа являлась главным мусульманским фортом в Саваде – той части Месопотамской долины, где вложения в ирригацию достигли пика, а доходы Сасаниды удерживали у себя исключительно для государственных нужд. Таким образом, Савад был, пожалуй, самой прибыльной частью фея. Али же распределял военным то, что скапливалось в казне, но до раздела Савада у него руки не дошли, даже если он намеревался так поступить.

Однако Али не получил признания в Сирии, и Муавийя ибн Абу-Суфьян, как тамошний правитель, подхватил призыв к отмщению за Усмана, своего двоюродного брата. Али отправился с войском к Сирии, но в 657 году многочисленные стычки и переговоры в Сиффине, в верховьях Евфрата, долго ни к чему не приводили, пока люди Муавийи (которым, согласно рассказам иракцев, грозило поражение), поместив Коран на острие копий, не пришли к Али с просьбой рассудить их согласно слову Бога. Многие из сторонников Али одобрили этот способ окончания войны между мусульманами и заставили его согласиться. Большое число ведущих сподвижников Мухаммада сохраняли «нейтралитет», отказываясь встать на ту или иную сторону в ссорах мусульман. Теперь Али был вынужден выбрать своим представителем одного из них – Абу-Мусу аль-Ашари, которого куфанийцы избрали своим правителем в пику Усману, но который не числился в друзьях Али.

События Второй фитны, 680–692 гг..

Когда судейство все же состоялось в 658 году, позиция бунтовщиков была публично осуждена, а вместе с ней подразумевалось осуждение и самого Али. Он не согласился с решением (но не раскаялся в том, что ждал его, и поэтому не помирился с хариджитами, которые теперь считали, что им движет только стремление к личной власти) и попытался снова выступить в поход против Сирии. Но суровость в отношении хариджитов дискредитировала его даже в глазах куфанцев, поэтому часто собирать там армию ему не удавалось. В ходе последовавших за этим бессмысленных войн Муавийя шаг за шагом продвигался вперед, для начала взяв Египет.

Многие арабы не вмешивались, и Али постепенно растерял значительную часть своих сторонников. На втором суде, в котором приняли участие большинство видных мусульманских деятелей, но не Али, тщетно предпринимались попытки сойтись на другой кандидатуре на халифат: сторонники Муавийи теперь настаивали, чтобы халифом стал он, а большинство других еще не были готовы это принять. Судами не удавалось достичь почти ничего, кроме дискредитации притязаний Али на престол. Войско Муавийи подавило локальное сопротивление в Аравии. В 661 году Али был убит хариджитом. Его сына Хасана возвели на трон его оставшиеся сторонники в Куфе, но тот заключил договор с Муавийей, по которому уехал в Медину и жил там в богатстве и роскоши. Тогда все провинции признали халифом Муавийю, шурина Пророка.

Во время гражданской войны арабов вытеснили из Хорасана сторонники Сасанидов, да и в других местах они успехов не добились. Эти неудачи вскоре были компенсированы. Однако завязалась долгая война фракций. Горстка выживших хариджитов установила обычай: в Басре и Куфе уже при халифе Муавийе несколько фанатичных групп отделились от остальных арабов и, создав военные формирования, стали призывать мусульман к более высоким жизненным идеалам, между тем живя грабежами и сбором дани. Они считали себя единственной настоящей мусульманской общиной, единственными истинными поборниками божественной справедливости. Они полагали, что путь истинного ислама подразумевает войну со всеми мнимыми мусульманами, не признававшими строгих стандартов хариджитов. Покидая города-гарнизоны, самые активные из них вступали в бой всякий раз, когда им казалось это осуществимым. Что еще важнее, арабы Ирака и Сирии надолго озлобились друг на друга. Иракцы тогда были пассивны, а в Куфе Али и его семья по-прежнему считались символами местной власти, противостоящей сирийцам. Потенциально Али был даже чем-то большим. Он уже не выступал, как вначале, за некий абстрактный принцип; хариджиты сделали это невозможным. Но его судьба приобрела более глубокий символический смысл. Его можно было считать великим и серьезным мужем (а его определенно обожали те, кто следовал за ним через все невзгоды), ставшим жертвой неудачного стечения обстоятельств, покинутым и обреченным на поражение, которого он, возможно, заслуживал на уровне практической политики, но которое в силу величия его личности могло оказаться невыносимым. Его образ вполне подходил для того, чтобы в будущем вокруг него собирались протестующие против текущего хода вещей и несправедливости централизованного правительства. Очень скоро о нем стали писать как о благородном человеке, которого погубили предательство друзей, козни врагов и в конце концов жестокая сила, с которой нам необъяснимо приходится сталкиваться.

С другой стороны, повсюду находилось множество мусульман, для кого Фитна продемонстрировала важность исламского единства. Для них джамаа, все мусульманское сообщество вместе, имело особое духовное значение, поскольку находилось под божественной защитой. Но именно нейтрально настроенные люди, неохотно следовавшие за Муавийей, считали принцип джамаа первичным. Они не стали сливаться с сирийскими сторонниками Муавийи. Они полагали, что власть Сирии временна, и, будучи недовольными Али, они готовы были осудить и Муавийю, если бы тот не оправдал их высоких ожиданий. Муавийя мог возобновить политику Усмана, но не сумел завоевать его авторитет. Даже те, кто отвергал зарождавшийся тогда шиизм в пользу верности единой общине и разделения ее общей исторической судьбы, стали потенциальными оппозиционерами по духу. С убийством Усмана центр власти навсегда был перемещен из абсолютно нейтральной Медины, находившейся в тени авторитета Мухаммада, в провинциальные города-гарнизоны, средоточие военной мощи. Отныне мусульман уже нельзя было собрать воедино, не прибегая к военной силе той или иной фракции.

Для первой стадии развития ислама события первого поколения после Мухаммада носили почти столь же формообразующий характер, как события в годы жизни Пророка. Неслучайно, что позже мусульмане стали определять свое место и место течений, возникших тогда, относительно этих событий. Они истолковали всю историю с точки зрения символизма, почерпнутого оттуда, и превратили толкование этих событий и ведущих в них деятелей в проверку на религиозные предпочтения. Это привело к искажению картины фактической истории, но в то же время подчеркнуло, когда именно следует считать события того времени принципиально важными для развития религиозного сознания мусульман.

Правление Муавийи и Вторая фитна

Муавийя (661–680 гг.) восстановил единство арабов как правящего класса. По сути он восстановил систему, созданную Омаром и при Усмане превратившуюся в устойчивую политическую традицию, хотя сам он, будучи Омейядом, меньше опирался на поддержку своей семьи. Однако в основе восстановленного им единства лежали уже не авторитет Мухаммада и общее согласие его старых сподвижников. Скорее, он опирался на осознание мусульманами своих общих интересов, а также на военную мощь своих преданных сирийцев. Арабы, понимавшие шаткость своего положения в завоеванных провинциях и испытывавшие, подобно многим, ужас перед расколом в исламе, были рады одобрить соглашение, позволявшее разрешать споры на довольно привлекательных условиях, даже если одна из сторон – сирийцы – находилась в более выгодном положении. Таким образом, Муавийя не уповал на священность того факта, что он состоял в тесных отношениях с Мухаммадом. Войска сирийских арабов уважали его как личность и были готовы применить силу даже против других мусульман. Именно эта сила помогла убедить большинство мусульман в том, что это и есть человек, способный вернуть мусульманам единство и, соответственно, поверить в него как в исламского лидера.

Халифатское государство превратилось в светскую империю, уже не основанную непосредственно на исламе. Скорее, его внутренней и внешней поддержкой служил комплекс военной и материальной силы, который, в свою очередь, отчасти поддерживал ислам. В военном отношении Муавийя в случае кризиса мог рассчитывать на своих сирийцев – как мусульман, так и христиан, – чья относительно высокая дисциплина позволяла им выделяться (если не доминировать – пока) среди других арабов. Однако другие арабские войска все еще образовывали большую часть армии государства и находились в его распоряжении до тех пор, пока он контролировал Сирию. В финансовом отношении Муавийя точно так же мог полагаться только на доходы Сирии; но и здесь доходы с других областей были гораздо выше. Муавийя принял меры для повышения эффективности централизованного контроля доходов по сравнению с системой Омара. Введенная при Омаре фискальная система в отношении иракского Савада вела к формированию схожих налоговых механизмов в Сирии и других местах. Там первоначальные договоры были пересмотрены и подогнаны под общий уровень; и подушный налог горожан был градуирован, а не остался единовременной суммой из расчета на душу населения. Государство становилось все более централизованным.

Во время войн фитны многие мусульмане сохранили за собой право отказать в доверии любому конкретному кандидату, настаивая на том, что как арабами и мусульманами ими нельзя управлять без их личного согласия. Когда куфаниец Худжр ибн-Ади, рьяный сторонник Али, воспользовался этим правом и отказался признать наместника Муавийи, оскорбив его и пригрозив поднять мятеж, Муавийя схватил его, привез в Сирию и после его повторного отказа приказал убить. Вполне справедливо куфанцы усмотрели в этом поступке нарушение свободы и личного достоинства члена племени и, пожалуй, принципа прямой индивидуальной ответственности мусульманина перед Богом. Муавийя – тоже вполне правомерно – считал свой поступок важным шагом на пути к целостности исламского общества.

Тем не менее Муавийя уважал свободу и достоинство мусульман, когда те признавали в нем правителя. Ислам был краеугольным камнем его политики. Ему пришлось одинаково усмирять и тех, кто вносит раскол в общину, декларируя местную власть, и тех, кто делал упор на власть центральную, но без религиозной миссии, на которой она зиждилась. Фактически, Муавийя представлял все мусульманское общество – джамаа. Как повелось со времен Мухаммада, правитель, выбирая политику мусульманской общины, если не руководствовался Кораном, то искал в нем прочную опору. Муавийя не был автократом, он оставался вождем арабов, первым среди равных. Принадлежа к тому же клану, что и Усман (омейя), он никак не выделял его по сравнению с остальными. Несмотря на свою зависимость от сирийцев, он обеспечил их лишь минимальными привилегиями. Его главной целью, принесшей ему победу в фитне, было единство в исламе.

При Муавийе произошло повторное завоевание большей части Хорасана, и там были основаны города-гарнизоны. Методично покорялись многие восточноиранские земли, в том числе средняя часть долины Амударьи. На короткие периоды гарнизоны располагались на значительных территориях Анатолии, в восточном Средиземноморье арабы сохраняли превосходство военно-морских сил, и был осажден Константинополь. Однако на византийские территории продвинуться почти не удалось, за исключением покорения нагорья Армении. К западу от Египта впервые были заняты восточные земли берберов в Магрибе вплоть до области, соответствующей современному Алжиру. Как подобало армии, восстановившей государство халифата, силы завоевателей постоянно пополнялись. Но их экспансивный напор уже не был столь несокрушимым. В областях, которые не удалось покорить сразу, сформировалось новое политическое соотношение, и дальнейшие завоевания стали возможны благодаря ресурсам полноценной крупной империи, полной сил и энергии, и массовому энтузиазму, приносившему успех еще во времена Омара и Усмана.

Муавийя настоял, чтобы при его жизни мусульмане признали преемником его сына Язида. (Язид, пожалуй, был единственным человеком, кого готовы были признать сирийцы, так как представитель любого другого рода привел бы с собой собственную семью и новые клановые связи, а это нарушило бы хрупкое равновесие сил, поддерживаемое Муавийей.) Язид продолжал политику Муавийи в течение четырех неспокойных лет (680–683 гг.), но оказался менее удачливым правителем. В северо-восточном Иране его помощники по прежнему делали успехи, но в споре с Византией он выбрал оборонительную тактику. Незадолго до смерти Муавийи четырехлетнюю осаду Константинополя пришлось прекратить, и арабы понесли при этом большие потери. Даже в пределах Сирии группы горцев-христиан совершали набеги при поддержке византийцев. Язиду пришлось начать царствование с укрепления границы с Византией. А его ставленник в Магрибе спровоцировал восстание берберов, увенчавшееся их победой.

Вскоре Язиду пришлось озаботиться вспышкой Второй фитны у себя дома. Старинные мусульманские рода Медины отказались признать его и подняли волну сопротивления. Поднять восстание в Куфе предложили второму сыну Али и (по матери Фатиме) внуку Мухаммада, Хусайну. Однако сирийскому правителю удалось запугать куфанцев еще до прибытия нового вождя. Хусайн и его крохотное войско отказались сдаться; их окружили в пустыне неподалеку от Карбалы и убили (680 год). Затем восстание поднял сам Хиджаз; самой видной фигурой этого движения стал Абд-Алла ибн аз-Зубайр, сын одного из ближайших сподвижников Мухаммада, который сопротивлялся Али после смерти Усмана.

Этот мятеж был почти подавлен, когда Язид умер, не оставив подходящего наследника из числа своих родственников. После его смерти большинство мусульман оказало доверие самому известному из кандидатов на халифат, Ибн-аз-Зубайру, который теперь назначал правителей провинций из своей столицы – Мекки. Но вражда племен в одних областях и религиозные распри в других подорвали его авторитет. Местные правители, признававшие Ибн-аз-Зубайра, по сути руководили провинциями самостоятельно, каждый сам за себя. В Сирии арабские племена поделились на кайситов, относительно новых иммигрантов, и калбов, относительно давно закрепившихся на этой территории, с которыми поддерживал тесные связи Муавийя. Калбы выдвинули в противовес Ибн-аз-Зубайру двоюродного брата Муавийи, Омейяда Марвана (прежде главного советника Усмана) и, победив кайситов, сделали его «антихалифом» в этой провинции[82].

В других местах активизировалась партия протеста, ассоциируемая с Али; но и она распалась на фракции. Несмотря на то, что какое-то время хариджиты были готовы поддержать Ибн-аз-Зубайра, вскоре в Иране и Аравии банды хариджитов установили два отдельных режима. Аравийская группировка контролировала большую часть полуострова. Равенство и пуританизм достигли у них таких высот развития, что тогдашний правитель подлежал свержению с престола за любое прегрешение, которое группа посчитает нужным осудить. В принципе хариджиты не делали различий между арабами и неарабами: важным было лишь то, был ли человек мусульманином. Однако иранская группировка (называемая азракитами) считала отступниками всех мусульман, не признававших ее позицию, и буквально приговаривала их к смертной казни.

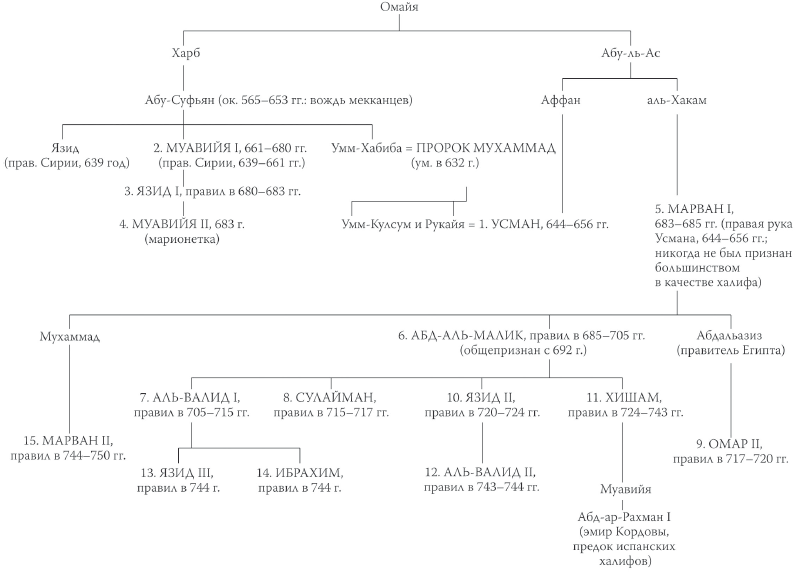

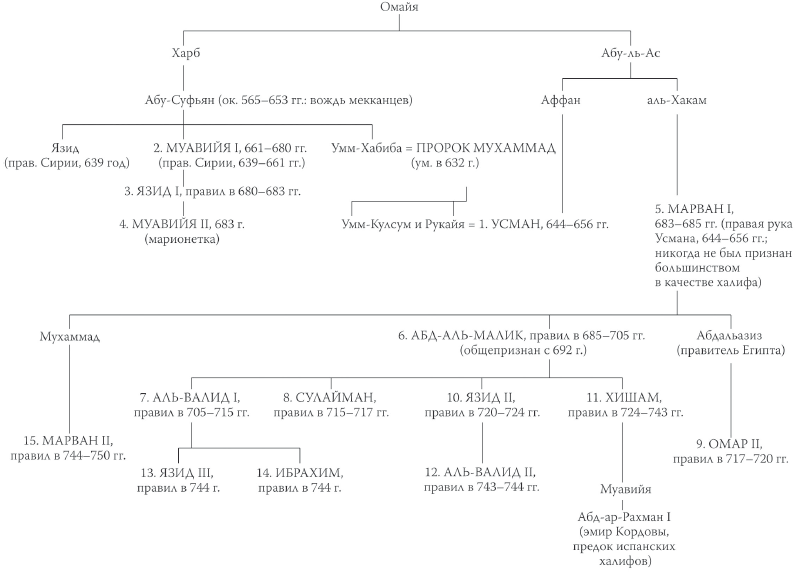

Халифы-Омейяды

Примечание: имена халифов или претендентов на халифат приведены заглавными буквами и пронумерованы в хронологической последовательности (заметьте, что большинство историков не включают Усмана в список омейядских халифов по религиозным причинам). Годы правления исчисляются с момента заявки претензии на престол, а не с начала фактического правления.

Примечание: имена халифов или претендентов на халифат приведены заглавными буквами и пронумерованы в хронологической последовательности (заметьте, что большинство историков не включают Усмана в список омейядских халифов по религиозным причинам). Годы правления исчисляются с момента заявки претензии на престол, а не с начала фактического правления.

С точки зрения немусульманского населения, хариджитская интерпретация ислама могла показаться идеальной формой управления мусульманской общиной: хариджиты держались отдельно от зимми и, следя за нравственной чистотой в жизни мусульман, обеспечили четкий контроль над теми из них, кто не составлял конкуренцию местной власти. Они выступали против городов-гарнизонов и по крайней мере в последующие десять лет или около того обрели некоторую поддержку (как минимум в Джазире) сельского населения. В любом случае им удавалось вести в Иране и Джазире партизанскую войну. Во время Второй фитны именно хариджиты сумели удержать контроль над самой большой территорией, хотя в сферу их влияния не вошел ни один ключевой город-гарнизон. Но более или менее пассивная поддержка крестьян не могла возместить отсутствие таковой среди организованных мусульман (за исключением самих арабских племен, которые, однако, не были лояльны к хариджитам, но для свержения власти некоторые из них могли вставать на их сторону). Успешно боролись с ними войска Басры при поддержке других городов.

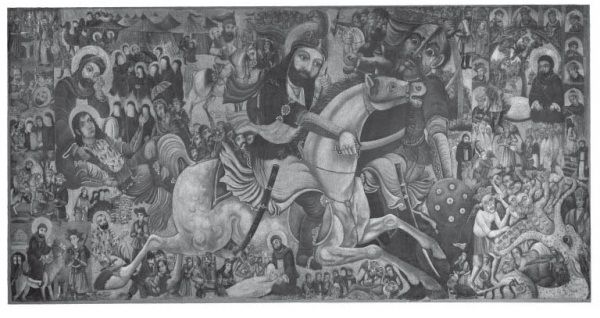

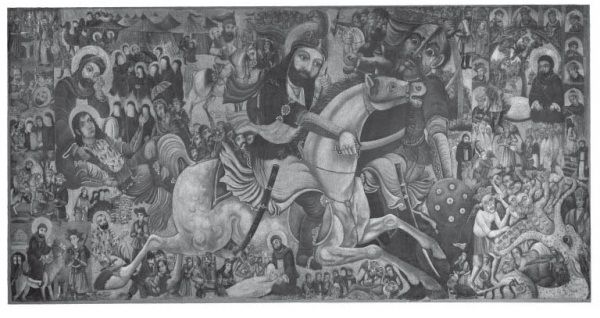

Битва при Кербеле. Иранская картина нач. XX в.

Битва при Кербеле. Иранская картина нач. XX в.

В Куфе господствовала совсем другая партия протеста – проалидская. Она была не так добросовестна, как хариджиты, и не так нетерпима. Сожалея о том, что не поддержали Хусайна в Карбале, чья смерть казалась тем ужаснее, что он был потомком Пророка, многие пытались так или иначе искупить этот грех. Преданных Али и его роду стали называть шиа (партией) Али. Кое-кто намеревался отомстить сирийцам за смерть Хусайна, но безрезультатно. Эти настроения вскоре вылились в попытку посадить на трон другого сына Али, Ибн-ал-Ханафийя. Это восстание шиитов возглавил Мухтар ибн Абу-Убайд, придерживавшийся более умеренных эгалитарных взглядов, чем хариджиты. Он наделил неарабских мусульман, мавали, таким же правом на долю трофеев. Но это очень возмутило старые куфийские семьи, и они восстали против него. При всем при том его низложил (в 687 году) с большим трудом наместник Ибн-аз-Зубайра в Басре, направивший энергию горожан в другую сторону, отвлекая от кампаний хариджитов.

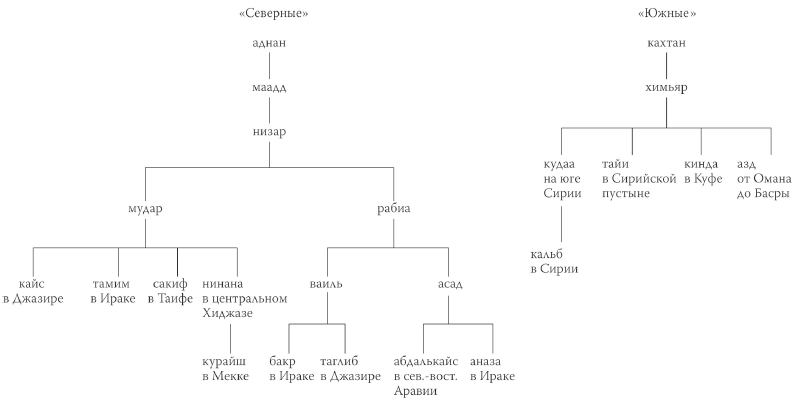

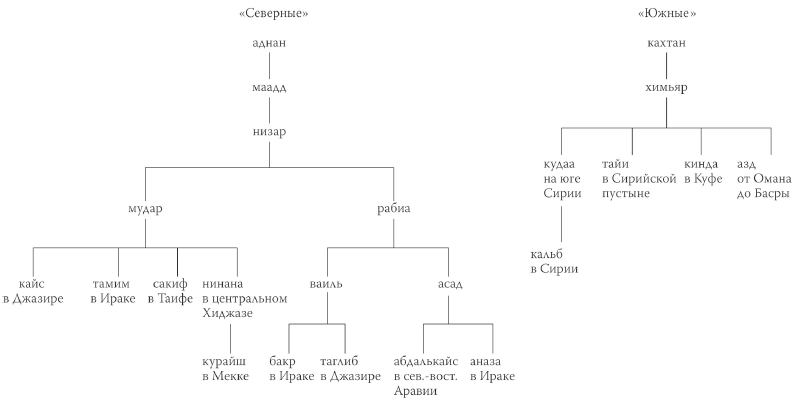

Племенные блоки городов-гарнизонов, согласно предположительной генеалогии

Каждый из главных претендентов на халифат надеялся контролировать всю мусульманскую территорию, и ни одна провинция не считалась способной выжить самостоятельно. Сильнейшей из всех конфликтующих сторон оказался дом Омейядов в Сирии. Как мы уже отмечали, те, кто припер к стене хариджитов в Ираке, признали власть Зубайридов и под их руководством одолели шиитов в Ираке. Однако Ибн-аз-Зубайр, глава своей партии, оставался изолированным в Хиджазе, отчасти из-за того, что хариджиты контролировали столь обширный район Аравии. Между тем авторитетные люди в Сирии оказались более способными к объединению, чем иракцы. Египет быстро пал под натиском Марвана и его сына, который, таким образом, стал преемником в домашних провинциях сирийского халифата. В последовавшем затем состязании между Сирией и Ираком победила Сирия. Войска городов-гарнизонов продолжили войну с хариджитами под энергичным руководством Марванидов столь же рьяно, как и при либеральном правлении Ибн-аз-Зубайра. (Я использую общий термин «Марваниды» для обозначения людей, близких к Марвану, и его потомков – «бану Марван», собственно «Марванидов».) В конечном итоге Марваниды со своими войсками одолели всех своих соперников. В 692 году они заняли Мекку и разобрались с самим Ибн-аз-Зубайром. (В ходе этих войн была разрушена Кааба, которую пришлось потом восстанавливать.)

Каждый из главных претендентов на халифат надеялся контролировать всю мусульманскую территорию, и ни одна провинция не считалась способной выжить самостоятельно. Сильнейшей из всех конфликтующих сторон оказался дом Омейядов в Сирии. Как мы уже отмечали, те, кто припер к стене хариджитов в Ираке, признали власть Зубайридов и под их руководством одолели шиитов в Ираке. Однако Ибн-аз-Зубайр, глава своей партии, оставался изолированным в Хиджазе, отчасти из-за того, что хариджиты контролировали столь обширный район Аравии. Между тем авторитетные люди в Сирии оказались более способными к объединению, чем иракцы. Египет быстро пал под натиском Марвана и его сына, который, таким образом, стал преемником в домашних провинциях сирийского халифата. В последовавшем затем состязании между Сирией и Ираком победила Сирия. Войска городов-гарнизонов продолжили войну с хариджитами под энергичным руководством Марванидов столь же рьяно, как и при либеральном правлении Ибн-аз-Зубайра. (Я использую общий термин «Марваниды» для обозначения людей, близких к Марвану, и его потомков – «бану Марван», собственно «Марванидов».) В конечном итоге Марваниды со своими войсками одолели всех своих соперников. В 692 году они заняли Мекку и разобрались с самим Ибн-аз-Зубайром. (В ходе этих войн была разрушена Кааба, которую пришлось потом восстанавливать.)

Халифатское государство превратилось в светскую империю, уже не основанную непосредственно на исламе. Скорее, его внутренней и внешней поддержкой служил комплекс военной и материальной силы, который, в свою очередь, отчасти поддерживал ислам. В военном отношении Муавийя в случае кризиса мог рассчитывать на своих сирийцев – как мусульман, так и христиан, – чья относительно высокая дисциплина позволяла им выделяться (если не доминировать – пока) среди других арабов. Однако другие арабские войска все еще образовывали большую часть армии государства и находились в его распоряжении до тех пор, пока он контролировал Сирию. В финансовом отношении Муавийя точно так же мог полагаться только на доходы Сирии; но и здесь доходы с других областей были гораздо выше. Муавийя принял меры для повышения эффективности централизованного контроля доходов по сравнению с системой Омара. Введенная при Омаре фискальная система в отношении иракского Савада вела к формированию схожих налоговых механизмов в Сирии и других местах. Там первоначальные договоры были пересмотрены и подогнаны под общий уровень; и подушный налог горожан был градуирован, а не остался единовременной суммой из расчета на душу населения. Государство становилось все более централизованным.

Во время войн фитны многие мусульмане сохранили за собой право отказать в доверии любому конкретному кандидату, настаивая на том, что как арабами и мусульманами ими нельзя управлять без их личного согласия. Когда куфаниец Худжр ибн-Ади, рьяный сторонник Али, воспользовался этим правом и отказался признать наместника Муавийи, оскорбив его и пригрозив поднять мятеж, Муавийя схватил его, привез в Сирию и после его повторного отказа приказал убить. Вполне справедливо куфанцы усмотрели в этом поступке нарушение свободы и личного достоинства члена племени и, пожалуй, принципа прямой индивидуальной ответственности мусульманина перед Богом. Муавийя – тоже вполне правомерно – считал свой поступок важным шагом на пути к целостности исламского общества.

Тем не менее Муавийя уважал свободу и достоинство мусульман, когда те признавали в нем правителя. Ислам был краеугольным камнем его политики. Ему пришлось одинаково усмирять и тех, кто вносит раскол в общину, декларируя местную власть, и тех, кто делал упор на власть центральную, но без религиозной миссии, на которой она зиждилась. Фактически, Муавийя представлял все мусульманское общество – джамаа. Как повелось со времен Мухаммада, правитель, выбирая политику мусульманской общины, если не руководствовался Кораном, то искал в нем прочную опору. Муавийя не был автократом, он оставался вождем арабов, первым среди равных. Принадлежа к тому же клану, что и Усман (омейя), он никак не выделял его по сравнению с остальными. Несмотря на свою зависимость от сирийцев, он обеспечил их лишь минимальными привилегиями. Его главной целью, принесшей ему победу в фитне, было единство в исламе.

При Муавийе произошло повторное завоевание большей части Хорасана, и там были основаны города-гарнизоны. Методично покорялись многие восточноиранские земли, в том числе средняя часть долины Амударьи. На короткие периоды гарнизоны располагались на значительных территориях Анатолии, в восточном Средиземноморье арабы сохраняли превосходство военно-морских сил, и был осажден Константинополь. Однако на византийские территории продвинуться почти не удалось, за исключением покорения нагорья Армении. К западу от Египта впервые были заняты восточные земли берберов в Магрибе вплоть до области, соответствующей современному Алжиру. Как подобало армии, восстановившей государство халифата, силы завоевателей постоянно пополнялись. Но их экспансивный напор уже не был столь несокрушимым. В областях, которые не удалось покорить сразу, сформировалось новое политическое соотношение, и дальнейшие завоевания стали возможны благодаря ресурсам полноценной крупной империи, полной сил и энергии, и массовому энтузиазму, приносившему успех еще во времена Омара и Усмана.

Муавийя настоял, чтобы при его жизни мусульмане признали преемником его сына Язида. (Язид, пожалуй, был единственным человеком, кого готовы были признать сирийцы, так как представитель любого другого рода привел бы с собой собственную семью и новые клановые связи, а это нарушило бы хрупкое равновесие сил, поддерживаемое Муавийей.) Язид продолжал политику Муавийи в течение четырех неспокойных лет (680–683 гг.), но оказался менее удачливым правителем. В северо-восточном Иране его помощники по прежнему делали успехи, но в споре с Византией он выбрал оборонительную тактику. Незадолго до смерти Муавийи четырехлетнюю осаду Константинополя пришлось прекратить, и арабы понесли при этом большие потери. Даже в пределах Сирии группы горцев-христиан совершали набеги при поддержке византийцев. Язиду пришлось начать царствование с укрепления границы с Византией. А его ставленник в Магрибе спровоцировал восстание берберов, увенчавшееся их победой.

Вскоре Язиду пришлось озаботиться вспышкой Второй фитны у себя дома. Старинные мусульманские рода Медины отказались признать его и подняли волну сопротивления. Поднять восстание в Куфе предложили второму сыну Али и (по матери Фатиме) внуку Мухаммада, Хусайну. Однако сирийскому правителю удалось запугать куфанцев еще до прибытия нового вождя. Хусайн и его крохотное войско отказались сдаться; их окружили в пустыне неподалеку от Карбалы и убили (680 год). Затем восстание поднял сам Хиджаз; самой видной фигурой этого движения стал Абд-Алла ибн аз-Зубайр, сын одного из ближайших сподвижников Мухаммада, который сопротивлялся Али после смерти Усмана.

Этот мятеж был почти подавлен, когда Язид умер, не оставив подходящего наследника из числа своих родственников. После его смерти большинство мусульман оказало доверие самому известному из кандидатов на халифат, Ибн-аз-Зубайру, который теперь назначал правителей провинций из своей столицы – Мекки. Но вражда племен в одних областях и религиозные распри в других подорвали его авторитет. Местные правители, признававшие Ибн-аз-Зубайра, по сути руководили провинциями самостоятельно, каждый сам за себя. В Сирии арабские племена поделились на кайситов, относительно новых иммигрантов, и калбов, относительно давно закрепившихся на этой территории, с которыми поддерживал тесные связи Муавийя. Калбы выдвинули в противовес Ибн-аз-Зубайру двоюродного брата Муавийи, Омейяда Марвана (прежде главного советника Усмана) и, победив кайситов, сделали его «антихалифом» в этой провинции[82].

В других местах активизировалась партия протеста, ассоциируемая с Али; но и она распалась на фракции. Несмотря на то, что какое-то время хариджиты были готовы поддержать Ибн-аз-Зубайра, вскоре в Иране и Аравии банды хариджитов установили два отдельных режима. Аравийская группировка контролировала большую часть полуострова. Равенство и пуританизм достигли у них таких высот развития, что тогдашний правитель подлежал свержению с престола за любое прегрешение, которое группа посчитает нужным осудить. В принципе хариджиты не делали различий между арабами и неарабами: важным было лишь то, был ли человек мусульманином. Однако иранская группировка (называемая азракитами) считала отступниками всех мусульман, не признававших ее позицию, и буквально приговаривала их к смертной казни.

Халифы-Омейяды

С точки зрения немусульманского населения, хариджитская интерпретация ислама могла показаться идеальной формой управления мусульманской общиной: хариджиты держались отдельно от зимми и, следя за нравственной чистотой в жизни мусульман, обеспечили четкий контроль над теми из них, кто не составлял конкуренцию местной власти. Они выступали против городов-гарнизонов и по крайней мере в последующие десять лет или около того обрели некоторую поддержку (как минимум в Джазире) сельского населения. В любом случае им удавалось вести в Иране и Джазире партизанскую войну. Во время Второй фитны именно хариджиты сумели удержать контроль над самой большой территорией, хотя в сферу их влияния не вошел ни один ключевой город-гарнизон. Но более или менее пассивная поддержка крестьян не могла возместить отсутствие таковой среди организованных мусульман (за исключением самих арабских племен, которые, однако, не были лояльны к хариджитам, но для свержения власти некоторые из них могли вставать на их сторону). Успешно боролись с ними войска Басры при поддержке других городов.

В Куфе господствовала совсем другая партия протеста – проалидская. Она была не так добросовестна, как хариджиты, и не так нетерпима. Сожалея о том, что не поддержали Хусайна в Карбале, чья смерть казалась тем ужаснее, что он был потомком Пророка, многие пытались так или иначе искупить этот грех. Преданных Али и его роду стали называть шиа (партией) Али. Кое-кто намеревался отомстить сирийцам за смерть Хусайна, но безрезультатно. Эти настроения вскоре вылились в попытку посадить на трон другого сына Али, Ибн-ал-Ханафийя. Это восстание шиитов возглавил Мухтар ибн Абу-Убайд, придерживавшийся более умеренных эгалитарных взглядов, чем хариджиты. Он наделил неарабских мусульман, мавали, таким же правом на долю трофеев. Но это очень возмутило старые куфийские семьи, и они восстали против него. При всем при том его низложил (в 687 году) с большим трудом наместник Ибн-аз-Зубайра в Басре, направивший энергию горожан в другую сторону, отвлекая от кампаний хариджитов.

Племенные блоки городов-гарнизонов, согласно предположительной генеалогии

Государство Марванидов

Третьим великим халифом в исламе после Омара и Муавийи стал сын Марвана Абд-аль-Малик (692–705 гг.). На сей раз фитна закончилась не договором сторон; война шла до самого конца. Соответственно, Абд-аль-Малику пришлось строить государство прежде всего на фундаменте откровенной силы, а религиозные верования вступали в игру только после того, как сила определяла, кто главный. Верховная власть в роду Марванидов стала наследоваться (по сути, речь шла о назначении предшественником преемника), как явствует из древа рода Омейядов. Помощник Абд-аль-Малика, аль-Хаджжадж ибн Юсуф (ум. в 714 г.), заставивший повиноваться Мекку (именно он разгромил Каабу), единолично правил восточной частью империи – бывшими владениями Сасанидов. Школьный учитель из племени сакиф (в Таифе), он поднялся благодаря своей высочайшей производительности. Он умножил доходы энергичными административными действиями, упорядочил и повысил вложения в сельское хозяйство иракского Савада и ужесточил контроль иракских мусульман методом откровенного террора против недовольных. После очередного восстания в Ираке он построил новую столицу – ал-Васит – между Куфой и Басрой, удобно расположенную по отношению к обоим противоборствующим центрам, и разместил там гарнизон преданных сирийцев. Власти ревностно следили за тем, чтобы сирийцы не соприкасались с иракцами. На западных (бывших римских и арабских) территориях Абд-аль-Малик (и его брат Абдальа-зиз в Египте) вели столь же жесткую политику, хотя в терроре такой же острой необходимости не было. (В подобных территориальных действиях мы видим последние отголоски мекканской системы в версии Мухаммада. Земли от Сирии до Йемена по-прежнему были сердцем империи, хотя теперь ими руководил сирийский центр, а бывшими территориями Сасанидов управляли как их огромным придатком.) После Абд-аль-Малика в 705 г. его трон без особых проблем занял его сын аль-Валид, а затем другие члены его семьи (Марваниды), правившие еще почти полвека.