Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

Апокалипсисом, видением глобальной катастрофы, которая приведет к окончательной гибели зла и торжеству добра, преодолению времени.

Коммунизм: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим", – возвещает интернациональный коммунистический гимн. "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови. Господи, благослови", – вторит ему вдохновенный А.Блок. "Коммунизм – светлое будущее человечества", утопическая жизнь после конца истории, победа над тысячелетиями социального гнета и несправедливости. Новейшее историческое время – мировые войны, тоталитарные режимы, человек почти повсеместно с корнями вырван из традиционного образа жизни и переживает беспрецедентное отчуждение, фрустрацию, страх, но это и эпоха невиданного технологического могущества, надежд на наступление всеобщего благоденствия и порядка.

Четвертый политический тип – "партия нового типа", которой впервые удалось воплотить вековую коммунистическую мечту, ценой десятков миллионов погубленных жизней. Партия, пришедшая во всеоружии новейших политических технологий, на острие мысли своей эпохи. Как никакая другая – вплоть до вырождения – она умела ценить фактор времени, всякий раз опережая и упреждая политических соперников. В разгар революции гениальный Ленин буквально по часамчувствует изменение политической обстановки. За партией не только историческое мессианство; она работала со временем как со строительным фактором, жертвуя, если нужно, синхроническими, "пространственными" измерениями ("Выиграть время", – объяснял Ленин задачи НЭПа). "Оседлать историю", "время работает на нас" – из большевистского лексикона и практики. Ленин в политике совершает революцию, во многом сходную с той, что в физике связана с появлением релятивистской теории, – один из выводов работы [310]. Политическая авантюра вначале возводит СССР до уровня сверхдержавы, затем низвергает в крушение.

Самый юный участник четверки друзей-мушкетеров, д'Артаньян, придуманный автором в преддверии революции 1848 года, в период томления Франции по возвращению наполеоновского блеска и славы, захвытывает сердца современников и потомков. Наивный и бедный провинциал в конце концов получает маршальский жезл, но дело не столько в приключениях и успехах – их было достаточно в литературе и до Дюма. Романист совершает почти невозможное – придумывает принципиально новый художественный тип, дополняющий инстинктивно узнаваемую традиционную тройку и пробуждающий в душах читателей дотоле дремавшие струны. Не радостно ли, когда они встают из небытия, готовя нас к преисполенной активности жизни в исторически новых, т.е. современных, условиях, и дух авантюры способен поддержать и вселять в души яркие надежды?

Достоевский, которому на собственном опыте был знаком этот прекраснодушный дух, взламывающий былые традиции, уповающий на рукотворные чудеса (за спиной – и петрашевский период, и фигуры петербургских мечтателей), вначале вспыхивает навстречу роману Дюма, но затем, по размышлении (за плечами и каторга, и работа над "Бесами"), меняет отношение на диаметрально противоположное: презрение и брезгливость, прогноз катастрофы. Смердяков, повесившийся подобно Иуде, – отповедь поклонникам д'Артаньяна и одновременно вторая, теневая сторона сопряженного с ним ментального комплекса. Если угодно, это упреждающий ответ будущим коммунистам. Дело не в пророчествах – ментально-логическая сила числа ахронична, и математически верное хоть два тысячелетия назад всегда останется верным. Для того, чтобы апеллировать к этой силе, совсем не обязательно использовать алгебраические значки – результат можно узреть и путем внутреннего опыта, точной рефлексии.

Но точка зрения Достоевского – лишь одна из экспертных оценок. Смердяков вовсе не мешает симпатизировать д'Артаньяну, возможно, даже наоборот: несколько плоский и ходульный четвертый тип из авантюрного романа обретает под пером Достоевского дополнительную онтологическую глубину, а такая смесь чревата любовью. "Четвертые" амбивалентны – таков предварительный итог, грех и подвиг, насилие и счастье часто следуют рука об руку, а перед нами как раз и поставлена задача собирать смыслы, связанные с этим числом.

Остап Бендер – комический вариант четвертого типа, но вспомним и о солярных четверках.

Зима, север, ночь, в отличие от комплементарных им троек, являются олицетворением смерти, сна – природы или солнца. Они способны и страшить, и манить, восхищать, о чем свидетельствует поэзия последних тысячелетий, и было бы незаслуженно ее игнорировать.

Вывод напрашивается сам собой: каждый из перечисленных четвертых элементов – по существу "девиация", ведет за границы "нормального" опыта, соразмерного человеку в его "дневном", земном бытии. Он распахивает область своеобразного инобытия, прекрасного и/или ужасного, проникновение куда связано с неизбежным риском. Но ведь и наука, философия, искусство, политика с середины ХIХ и особенно с начала ХХ в. конструировали подобные же "пограничные" или запредельные ситуации, при этом авангард воскрешал давно забытую, делигитимизированную, как казалось, архаику. С соответствующим ментальным "расширением" вполне согласуется и расширение троек до четверок: последнее звено нередко идентифицируется как логически последовательный и вместе с тем преисполненный отчаянной смелости шаг в неизведанное тире эпатирующе незаконное. Впоследствии мы встретимся и с иными вариантами тетрад – так сказать, "естественных", без упомянутого семантического надрыва, – но пока мы препарируем эти.

В настоящем контексте, вероятно, уместен еще один пример. В разделе 1.3 анализировалось классическое представление о трех литературных родах: эпосе, лирике, драме. В ХIХ в. жанровые границы расшатываются, претерпевают существенные подвижки, но точки над i в данном процессе расставил век ХХ – прежде всего теми литературными течениями, которые решительно порывали с предшествующей традицией как в своей художественной практике, так и в декларациях, манифестах. Эти течения называют авангардистскими, и одним из первых их образцов может послужить русский футуризм.

Именно его ветвь в лице ЛЕФа поднимает лозунг "Пушкина – с парохода современности", тогда как еще недавно оставалась вне подозрений исповедная формула А.Григорьева "Пушкин – это наше всё". Футуристы, вдохновленные лавинообразным преображением мира под воздействием технической индустрии, взрыва инженерной и научной мысли, накатывающегося вала "восстания масс", подхватили у них эстафету в эстетической плоскости, став рупором и правофланговым новейших идей о необходимости коренной переделки жизнеустройства практически во всех областях. В самой литературе, в поэзии они внедряют технологические подходы, оставив томление по божественному вдохновению, по Музам и по Пегасу оставшимся далеко в хвосте розовым и голубым пассеистам. Подобный "конструктивизм" установки дает толчок созвучным по настрою литературоведам – левому крылу ОПОЯЗа, Р.Якобсону, впоследствии заложившим краеугольные камни в фундамент филологического структурализма. Как известно, футуристы оказались близки и авангардистским политическим утопиям – будь то левой ("анархо-синдикализм" В.Хлебникова, "большевизм" Маяковского) или правой (итальянец Ф.Т.Маринетти, приезжавший, кстати, в Россию). Но сейчас речь о более частных вещах.

Среди феерии футуристических новаций нас интересует одна – кардинальные перемены в системе литературных родов. Например, что представляют собой поэмы "Облако в штанах" (1919 – 20) или "Про это" Маяковского? Их центральная тема – любовь, канонический предмет стихотворной лирики со времен Алкея и Сапфо. Но в данном случае лирическим чувствам поэтического героя не уместиться в эмпатических рамках партикулярных людей, им не достаточно ни интимного интерьера, ни пленяющего пленэра. Материализовавшись – в том числе в вирулентных (малярия, лепрозорий) и отчужденно-технических (телефон, моторы, Бруклинский мост) образах, – они вышагивают на арену улиц, городов, длинных верст континентов от Гренландии через Париж, Берлин до Аляски, самой истории литературы от Гомера, Овидия до Бурлюка с Северяниным. Размах, несомненно, эпический, и сами объективированные события переживаний и размышлений подобны перемещению и столкновению армий в масштабах, ничем не уступающим илиадовским. Значит, названные поэмы – не только лирические, но и эпические, если под эпосом понимать описание исторически крупных, в предъявленных произведениях современных, событий. Согласно Гегелю и Белинскому, предмет эпического изображения – объективное бытие, лирики – внутренний мир субъекта, но здесь они не просто перекликаются, а оказываются неотрывными одно от другого. Предметом драмы Гегель с Белинским считали единство объекта и субъекта, поэмы Маяковского удовлетворяют и данному требованию. Можно указать и на более специфические признаки: наличие диалогов, своеобразную "сценичность" (литературоведы, обнаруживая слияние трагических, комических и собственно драматических черт, ссылаются на "театральность" очень многих футуристических актов и текстов).

Итак, "Облако в штанах", "Про это" лиричны, эпичны, драматичны одновременно, не могут быть сведены ни к одному из стандартных литературных родов в отдельности. Читатель не может не ощутить пропущенного сквозь бурлящее эстетическое горнило внутреннего единства поэм, т.е. дело и не в простой комбинации. Традиционная художественная материя подвергнута столь радикальной переплавке и трансформации, что, очевидно, следует говорить о появлении нового, четвертого литературного рода, пусть специалисты подыщут, если нужно, название. Не менее убедительные в этом отношении иллюстрации можно извлечь из творчества В.Хлебникова, А.Крученых и др.

Похоже, в еще более строго очерченных эстетических рамках четвертый литературный род предъявлен в одном из поставангардистских, постструктуралистских течений – московском концептуализме, в частности, у Д.А.Пригова. Еще задолго до рождения названной школы гуманитарная мысль испытала влияние релятивистских идей и сформулировала положение о принципиальной зависимости характера художественного произведения от принятой эстетической (поэтической) установки, от "лирического героя", от "автора-в-произведении". Концептуализм перевел эту теоретическую пропозицию в методический, технологический план, сознательно конструируя своего лирического героя, варьируя его в зависимости от поставленных целей. Лицо автора, так или иначе проглядывающее сквозь любой поэтический текст и определяющее, подобно системе отсчета, его конститутивные черты, оказывается здесь не более, чем переменчивой, искусственной "позой" – "позой лица" в дефиниции Д.А.Пригова.

Если упомянутые поэмы Маяковского по размерам напоминают эпические (так сказать, четвертый литературный род с креном в сторону эпоса), то Пригов 1970 – 80-х гг. более известен как автор множества коротких стихотворений. Последние обязаны своей "лиричностью", конечно, не только размеру, но и "наивно-доверительной" интонации, искусно сконструированной простоте лирического, простите за тавтологию, героя ("Поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой", – можно повторить вслед за Пушкиным). Инструмент взрывного (по-японски: "смех от живота") комизма вскрывает панцирь настороженного и преисполненого скепсиса современного читателя, обнажая по-детски нежную, не помнящую греха сердцевину души. Перед нами исповедальная и философская лирика.

Лапидарность (там, где она присутствует) не мешает поэтическим текстам Пригова быть и эпическими. Их формальными персонажами оказываются сверхдержавы, президенты и генсеки, мифологические (Махроть Всея Руси) и поднятые на мифологический пьедестал (Милицанер) существа. Пригов откликается на сообщения о всех сколько-нибудь значимых общественных и политических событиях, создав концентрированный ньюэпос последних десятилетий. Если изначальный гомеровский эпос приводил в гармонически-стройный порядок религиозно-мифологические представления греков, стал преддверием последующей философии, то приговская поэзия, как представитель "конца" культуры, вернее, ее постапокалиптического этапа, приходит во всеоружии метафизики и философско-критических учений минувших тысячелетий, сама превратившись в своеобразную "постфилософию", сверхсистему (или уже не-систему, неомиф) с выверенной до последнего грана аналитической и эстетической логикой. Возможно же, прав один из тонких ценителей, предположивший, что аутентичной единицей в творчестве Пригова служит не отдельное стихотворение, а цикл, сборник, и сравнивший эффект от них с результатом ковровой бомбардировки. В любом случае наличие эпической ипостаси не вызывает сомнений.

Но сомнений нет и в наличии драматического измерения: априорная нацеленность на исполнение с рампы или – в традициях уличного театра – с любого сподручного возвышения (ср. "обращения", вывешивавшиеся на электрических столбах). Исследователи попутно ссылаются на режиссерский отрезок в биографии Пригова, на его собственное исполнительское мастерство, на синтетические – музыкально-поэтические – действа. Настоящими, а не формальными персонажами приговских текстов становятся обретшие плоть и шагнувшие в индивидуальное и коллективное сознание мифологемы, идеи, концепты из самых разных культурных областей (искусства, философии, политики, науки), и их столкновение преисполнено напряженного драматизма – с по-федровски заломленными руками, возведенными к небу очами, с по-шекспировски злодейскими убийствами и жертвенной самоотверженностью. Перед нами оживает и приходит в движение скелет и сочная плоть той "драмы, драмы идей", о которой некогда обмолвился А.Эйнштейн. Нарочитой трагичности ничуть не противоречит превалирующая комедийность от то и дело возникающих идеологических и литературных "кентавров", из-за парадоксально-неожиданных встреч и сопоставлений. Во многом таким, оправданно заподозрить, является и современное сознание, тысячекратно умножившее контрасты александрийского расцвета и упадка, превратившееся в свалку, где с благородной царской короны свисает использованный памперс. Инициированный футуристами эксперимент в области литературных родов доведен в поэзии Пригова до логического предела, и четвертый род представлен в ней в кристаллически твердом и ограненном обличьи.

Если с известной долей условности говорят о синкретическом единстве трех родов на долитературной, архаической стадии (ныне оно порой наблюдается в поэзии графоманов), то в настоящем случае то же единство достигается на изощренной синтетической ступени "сверх- или постлитературы". Значимая еще для романтиков и футуристов проблема "народности искусства" (преодоление противоречий между элитарной и массовой культурой) получает здесь своеобразное разрешение: лирический герой Пригова подчеркнуто профаничен, доверительно открыт для потока информации с телевизионных экранов и газетных страниц, сам поэтический слог стилизует версификационную неумелость. Но, разумеется, как и у незабвенного Вен. Ерофеева, это лишь мнимая, раешная неискушенность, спорадически выдающая фундаментально-глубокие познания того же лирического героя в философии (от античности через Канта к ХХ в), литературе, истории. Пригов приглашает к чтению всех – от сантехника до университетского профессора, режиссируя тот "пир на весь мир", который описывал М.М.Бахтин, и заодно возвращая "золотой век" из бахтинских же сатурналий. "Золотой век", правда, парадоксально тождествен окружающему железному.

Освоение четвертого измерения по-прежнему связано с эстетическим и ментальным риском. Онтологически-социальная ли утопия Маяковского (речь шла, по мнению Ю.А.Карабчиевского [149], ни много, ни мало, о физическом воскрешении, о бессмертии )(16) или рекреативная сфера народной смеховой, карнавальной культуры, превратившаяся под пером Пригова в полноценную вселенную с демиургически строгими законами – в обоих случаях это полные опасности игры с Создателем, не исключено, титаническое восстание против Него. Но с этих пор знак вопроса, стоящий над системой четырех литературных родов, на мой взгляд, должен быть окончательно перечеркнут – главным образом потому, что авангард от изображениямира (задача старого искусства) перешел, согласно, в частности, Б.Гройсу [108, c. 67], к его трансформации, т.е. включил в свою эстетическую установку активного субъекта.

Одним из первых, кто привлек внимание в современной науке к кватерниорным структурам, был К.Юнг. Ссылки на них повторяются, как рефрен, в разных работах, а в "Попытке психологического истолкования догмата о Троице" [394,с. 5-108](17) эта тема становится основной. Поскольку вопросами религии как таковой мы условились не заниматься, постольку в дальнейшем под "Троицей" будет пониматься не одноименный догматический феномен, а чисто культурный, точнее – юнговский: так сказать, Троица в голове и на устах Юнга, без попыток соотнесения двух понятий-омонимов.

К.Юнг наделяет троичные и кватерниорные структуры самым глубоким, архетипическим статусом, т.е. для психологии самым фундаментальным, и совершает экскурс в историю дохристианских религий. Упоминаются тройка вавилонских божеств (Ану, Бел и Эа), древнеегипетская теология (Осирис – Гор – Исида, триединство "бог – фараон – ка"), манихеи, высказывается гипотеза, что соответствующие идеи стали достоянием эллинистического синкретизма и через Филона и Плутарха были переданы христианству [394, c. 15]. Миф о Мардуке, вавилонском боге солнца по прозвищу "Господин" (Бел), еще раньше оказал "всеобъемлющее", "поразительное" воздействие на представления израильтян. Спутники Мардука – четыре пса. "Число четыре может означать здесь целостность, как и в случае с сыновьями Гора, четырьмя серафимами из видения Изекииля и четырьмя символами евангелистов: тремя животными и одним ангелом ",(18) – констатирует Юнг [там же, с. 12]. "Истинность и нуминозная сила мифологемы значительно подкрепляется доказательством ее архетипического характера. Архетип есть то, во что верят всегда, повсюду и везде, и если он не распознается сознательно, то появляется сзади "in his wrathful form", в своем гневном обличьи, как "Сын хаоса", аки тать в нощи: вместо Спасителя является Антихрист" [c. 15].(19)

Юнг продолжает: "К дохристианским "источникам" Троицы мы должны причислить и математико-философские спекуляции греческого духа. Греческий дух, как известно, заметен уже в Евангелии от Иоанна, текст которого явно отмечен влиянием гностицизма, а позднее, в греческой патристике, он начинает амплифицировать и гностически интерпретировать архетипические содержания Откровения Наверное, наибольший вклад в формирование греческого духа внес Пифагор со своей школой, и один из аспектов Троицы основывается на числовой символике" [там же].

Опустим пассаж об онтологической драматургии числа, изложенной по Аристотелю (De coelo, I, 1, 268a, 10) и "Философии греков" Целлера (Die Philisophie der Griechen, I, S. 292), а также о ее репродуции в средневековой натурфилософии. Впрочем, кое о чем можно упомянуть. Адресуясь к Макробию (Commentarius in Somnium Scipionis, I, 6, 8), Юнг пишет: "Таким образом, тройка означает развертывание Единого и познаваемого. Тройка есть "Единое", сделавшееся познаваемым(20) Вот почему тройка действительно оказывается подходящим синонимом для процесса развития во времени и, таким образом, составляет параллель к самооткровению Бога как развернутого в триаду абсолютного Единого".

Из греков Юнг больше всего внимания уделяет Платону, его "Тимею". "Один, два, три – а где же четвертый?" – спрашивает автор диалога у пифагорейца Тимея. Далее следует интересная для истории вопроса, но слишком пространная цитата, которую целесообразнее использовать не здесь, а в главе 3, и в совершенно иной связи. Четверица "занимала умы и алхимиков на протяжении более тысячелетия", – констатирует Юнг. Платон же, отдавая отчет в кватерниорности мировой души и мирового тела, дважды пытался написать тетралогию, но оба раза четвертое сочинение оставалось незавершенным.

Юнг касается и проблемы Марии, объявленной в 431 г. на Эфесском соборе theotocos (Богородицей). Это был необычайно актуальный вопрос, многие в тот период были склонны "преувеличивать" роль матери Иисуса. Эпифаний им отвечал: "Честь и почет Марии, Отцу же, Сыну и Святому Духу поклонение: да не поклоняется никто Марии" [там же, с. 28]. Юнг приходит к выводу: "Нет сомнений, что учение о Триединстве первоначально соответствовало патриархальному общественному устройству. При этом, впрочем, мы не можем с уверенностью установить, стала ли эта идея продуктом социальных условий или же, наоборот, была первична и сама революционизировала общественное устройство" [с. 50].

"В высшей степени вероятно, что активизация того или иного архетипа зависит от изменения статуса сознания, требующего какой-то новой формы компенсации" [c. 51]. Далее читаем: "Традиционно изображение Царя славы в мандале в сопровождении окружающей его четверичности, выраженной четырьмя символами евангелистов (включая четыре времени года, четыре ветра, четыре реки и т.д.)" [с. 55]. Мария, будучи орудием рождения Бога и оставаясь человеческим существом, оказалась вовлечена в драму Троицы [c. 62]. "Святой Дух и Логос сливаются и растворяются в человеческом понятии Софии (Премудрости), а затем в "Sapientia" средневековой натурфилософии, в которой сказано: "В лоне матери покоится премудрость отца"" [c. 63].

Возможно, не стоило бы прибегать к столь обильному цитированию, если бы не необходимость подчеркнуть приоритет Юнга в данном вопросе. Кроме того, нелишне показать, как те же самые, что и у нас, проблемы обсуждаются на совсем другом языке.

Не только Платон, но и Гете отдавал отчет в проблематичной актуальности четвертой фигуры. Юнг цитирует "Фауста":

Троих с собою взяли мы,

Четвертый не хотел идти:

Сказал, важней он всех других

И вечно думает о них,

и высказывает гипотезу, что упомянутый "четвертый" есть само гетевское мышление [с. 66].

Но все же обычно "в распоряжении сознания находятся три из четырех функций ориентации", а одна часть застревает в бессознательном и формирует тень [c. 67 – 68]. Недостающая функция противостоит высшей или главной функции, подобно алхимической "тени солнца" ("черному солнцу").

Платон склонился к троичности, тогда как более "древняя греческая философия предпочитала мышление четверичное. У Пифагора главная роль отводится не триаде, а тетраде: в так называемой Пифагорейской клятве говорится о четверице, тетрактрисе, которая "содержит корни вечной природы", душа имеет квадратную форму [c. 68].

"Четверица (Quaternit?t) есть архетип, встречающийся практически повсюду. Она есть логическая предпосылка всякого целостного суждения" (курсив Юнга). "Тройка – это не естественная, а искусственная схема порядка" [c. 69]. По той же "причине имеется четыре психологических аспекта психической ориентации, помимо которых не остается ничего существенного, о чем стоило бы говорить" [там же].

Уже "средневековая иконология, вышивая по ткани древних спекуляций о theotocos (Богородице), изготовила кватернарный символ в своих изображениях коронования Марии и украдкой подсунула его на место Троицы" [c. 73]. Юнг предсказывает дальнейшее повышение статуса Марии, и действительно, в ноябре 1950 г., уже после смерти Юнга, папа Пий ХII провозглашает догмат о Вознесении Марии на небо во плоти.(21) Мария – Царица небесная и земная (логическое восстановление архетипической ситуации).

На страницах 73-74 читаем: "Начиная с "Тимея", четвертое означает "реализацию", т.е. переход в, по сути своей, иное состояние – а именно в состояние мирской материальности, которая, как авторитетно утверждается, подчинена "князю мира сего". Ведь материя – диаметрально противоположна духу". Вместе с повышением сакрального статуса Девы Марии "в метафизическую область включается материя, а вместе с ней и разлагающий принцип мира: зло".

Сатана изображен Данте трикефальным (трехглавым), "так, по аналогии с Антихристом, обрисовывается некая инфернальная Антитроица, некая подлинная "umbra trinitatis"". В греческой мифологии Геката, покровительница ночной нечисти и колдовства (отождествлялась с богиней луны Селеной, богиней подземного царства Персефоной, богиней Артемидой), порой представлялась не только с факелом в руках, со змеями в волосах, но и трехликой (женское и инфернальное начала в данном случае выступали совместно). "Гностики же представляли дьявола то как несовершенного демиурга, то как сатурнического архонта Иалдабаофа" [c. 76].

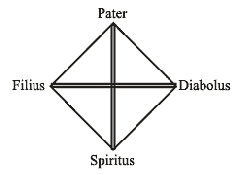

Результат Юнг отражает с помощью схемы:

Коммунизм: "Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим", – возвещает интернациональный коммунистический гимн. "Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови. Господи, благослови", – вторит ему вдохновенный А.Блок. "Коммунизм – светлое будущее человечества", утопическая жизнь после конца истории, победа над тысячелетиями социального гнета и несправедливости. Новейшее историческое время – мировые войны, тоталитарные режимы, человек почти повсеместно с корнями вырван из традиционного образа жизни и переживает беспрецедентное отчуждение, фрустрацию, страх, но это и эпоха невиданного технологического могущества, надежд на наступление всеобщего благоденствия и порядка.

Четвертый политический тип – "партия нового типа", которой впервые удалось воплотить вековую коммунистическую мечту, ценой десятков миллионов погубленных жизней. Партия, пришедшая во всеоружии новейших политических технологий, на острие мысли своей эпохи. Как никакая другая – вплоть до вырождения – она умела ценить фактор времени, всякий раз опережая и упреждая политических соперников. В разгар революции гениальный Ленин буквально по часамчувствует изменение политической обстановки. За партией не только историческое мессианство; она работала со временем как со строительным фактором, жертвуя, если нужно, синхроническими, "пространственными" измерениями ("Выиграть время", – объяснял Ленин задачи НЭПа). "Оседлать историю", "время работает на нас" – из большевистского лексикона и практики. Ленин в политике совершает революцию, во многом сходную с той, что в физике связана с появлением релятивистской теории, – один из выводов работы [310]. Политическая авантюра вначале возводит СССР до уровня сверхдержавы, затем низвергает в крушение.

Самый юный участник четверки друзей-мушкетеров, д'Артаньян, придуманный автором в преддверии революции 1848 года, в период томления Франции по возвращению наполеоновского блеска и славы, захвытывает сердца современников и потомков. Наивный и бедный провинциал в конце концов получает маршальский жезл, но дело не столько в приключениях и успехах – их было достаточно в литературе и до Дюма. Романист совершает почти невозможное – придумывает принципиально новый художественный тип, дополняющий инстинктивно узнаваемую традиционную тройку и пробуждающий в душах читателей дотоле дремавшие струны. Не радостно ли, когда они встают из небытия, готовя нас к преисполенной активности жизни в исторически новых, т.е. современных, условиях, и дух авантюры способен поддержать и вселять в души яркие надежды?

Достоевский, которому на собственном опыте был знаком этот прекраснодушный дух, взламывающий былые традиции, уповающий на рукотворные чудеса (за спиной – и петрашевский период, и фигуры петербургских мечтателей), вначале вспыхивает навстречу роману Дюма, но затем, по размышлении (за плечами и каторга, и работа над "Бесами"), меняет отношение на диаметрально противоположное: презрение и брезгливость, прогноз катастрофы. Смердяков, повесившийся подобно Иуде, – отповедь поклонникам д'Артаньяна и одновременно вторая, теневая сторона сопряженного с ним ментального комплекса. Если угодно, это упреждающий ответ будущим коммунистам. Дело не в пророчествах – ментально-логическая сила числа ахронична, и математически верное хоть два тысячелетия назад всегда останется верным. Для того, чтобы апеллировать к этой силе, совсем не обязательно использовать алгебраические значки – результат можно узреть и путем внутреннего опыта, точной рефлексии.

Но точка зрения Достоевского – лишь одна из экспертных оценок. Смердяков вовсе не мешает симпатизировать д'Артаньяну, возможно, даже наоборот: несколько плоский и ходульный четвертый тип из авантюрного романа обретает под пером Достоевского дополнительную онтологическую глубину, а такая смесь чревата любовью. "Четвертые" амбивалентны – таков предварительный итог, грех и подвиг, насилие и счастье часто следуют рука об руку, а перед нами как раз и поставлена задача собирать смыслы, связанные с этим числом.

Остап Бендер – комический вариант четвертого типа, но вспомним и о солярных четверках.

Зима, север, ночь, в отличие от комплементарных им троек, являются олицетворением смерти, сна – природы или солнца. Они способны и страшить, и манить, восхищать, о чем свидетельствует поэзия последних тысячелетий, и было бы незаслуженно ее игнорировать.

Вывод напрашивается сам собой: каждый из перечисленных четвертых элементов – по существу "девиация", ведет за границы "нормального" опыта, соразмерного человеку в его "дневном", земном бытии. Он распахивает область своеобразного инобытия, прекрасного и/или ужасного, проникновение куда связано с неизбежным риском. Но ведь и наука, философия, искусство, политика с середины ХIХ и особенно с начала ХХ в. конструировали подобные же "пограничные" или запредельные ситуации, при этом авангард воскрешал давно забытую, делигитимизированную, как казалось, архаику. С соответствующим ментальным "расширением" вполне согласуется и расширение троек до четверок: последнее звено нередко идентифицируется как логически последовательный и вместе с тем преисполненный отчаянной смелости шаг в неизведанное тире эпатирующе незаконное. Впоследствии мы встретимся и с иными вариантами тетрад – так сказать, "естественных", без упомянутого семантического надрыва, – но пока мы препарируем эти.

В настоящем контексте, вероятно, уместен еще один пример. В разделе 1.3 анализировалось классическое представление о трех литературных родах: эпосе, лирике, драме. В ХIХ в. жанровые границы расшатываются, претерпевают существенные подвижки, но точки над i в данном процессе расставил век ХХ – прежде всего теми литературными течениями, которые решительно порывали с предшествующей традицией как в своей художественной практике, так и в декларациях, манифестах. Эти течения называют авангардистскими, и одним из первых их образцов может послужить русский футуризм.

Именно его ветвь в лице ЛЕФа поднимает лозунг "Пушкина – с парохода современности", тогда как еще недавно оставалась вне подозрений исповедная формула А.Григорьева "Пушкин – это наше всё". Футуристы, вдохновленные лавинообразным преображением мира под воздействием технической индустрии, взрыва инженерной и научной мысли, накатывающегося вала "восстания масс", подхватили у них эстафету в эстетической плоскости, став рупором и правофланговым новейших идей о необходимости коренной переделки жизнеустройства практически во всех областях. В самой литературе, в поэзии они внедряют технологические подходы, оставив томление по божественному вдохновению, по Музам и по Пегасу оставшимся далеко в хвосте розовым и голубым пассеистам. Подобный "конструктивизм" установки дает толчок созвучным по настрою литературоведам – левому крылу ОПОЯЗа, Р.Якобсону, впоследствии заложившим краеугольные камни в фундамент филологического структурализма. Как известно, футуристы оказались близки и авангардистским политическим утопиям – будь то левой ("анархо-синдикализм" В.Хлебникова, "большевизм" Маяковского) или правой (итальянец Ф.Т.Маринетти, приезжавший, кстати, в Россию). Но сейчас речь о более частных вещах.

Среди феерии футуристических новаций нас интересует одна – кардинальные перемены в системе литературных родов. Например, что представляют собой поэмы "Облако в штанах" (1919 – 20) или "Про это" Маяковского? Их центральная тема – любовь, канонический предмет стихотворной лирики со времен Алкея и Сапфо. Но в данном случае лирическим чувствам поэтического героя не уместиться в эмпатических рамках партикулярных людей, им не достаточно ни интимного интерьера, ни пленяющего пленэра. Материализовавшись – в том числе в вирулентных (малярия, лепрозорий) и отчужденно-технических (телефон, моторы, Бруклинский мост) образах, – они вышагивают на арену улиц, городов, длинных верст континентов от Гренландии через Париж, Берлин до Аляски, самой истории литературы от Гомера, Овидия до Бурлюка с Северяниным. Размах, несомненно, эпический, и сами объективированные события переживаний и размышлений подобны перемещению и столкновению армий в масштабах, ничем не уступающим илиадовским. Значит, названные поэмы – не только лирические, но и эпические, если под эпосом понимать описание исторически крупных, в предъявленных произведениях современных, событий. Согласно Гегелю и Белинскому, предмет эпического изображения – объективное бытие, лирики – внутренний мир субъекта, но здесь они не просто перекликаются, а оказываются неотрывными одно от другого. Предметом драмы Гегель с Белинским считали единство объекта и субъекта, поэмы Маяковского удовлетворяют и данному требованию. Можно указать и на более специфические признаки: наличие диалогов, своеобразную "сценичность" (литературоведы, обнаруживая слияние трагических, комических и собственно драматических черт, ссылаются на "театральность" очень многих футуристических актов и текстов).

Итак, "Облако в штанах", "Про это" лиричны, эпичны, драматичны одновременно, не могут быть сведены ни к одному из стандартных литературных родов в отдельности. Читатель не может не ощутить пропущенного сквозь бурлящее эстетическое горнило внутреннего единства поэм, т.е. дело и не в простой комбинации. Традиционная художественная материя подвергнута столь радикальной переплавке и трансформации, что, очевидно, следует говорить о появлении нового, четвертого литературного рода, пусть специалисты подыщут, если нужно, название. Не менее убедительные в этом отношении иллюстрации можно извлечь из творчества В.Хлебникова, А.Крученых и др.

Похоже, в еще более строго очерченных эстетических рамках четвертый литературный род предъявлен в одном из поставангардистских, постструктуралистских течений – московском концептуализме, в частности, у Д.А.Пригова. Еще задолго до рождения названной школы гуманитарная мысль испытала влияние релятивистских идей и сформулировала положение о принципиальной зависимости характера художественного произведения от принятой эстетической (поэтической) установки, от "лирического героя", от "автора-в-произведении". Концептуализм перевел эту теоретическую пропозицию в методический, технологический план, сознательно конструируя своего лирического героя, варьируя его в зависимости от поставленных целей. Лицо автора, так или иначе проглядывающее сквозь любой поэтический текст и определяющее, подобно системе отсчета, его конститутивные черты, оказывается здесь не более, чем переменчивой, искусственной "позой" – "позой лица" в дефиниции Д.А.Пригова.

Если упомянутые поэмы Маяковского по размерам напоминают эпические (так сказать, четвертый литературный род с креном в сторону эпоса), то Пригов 1970 – 80-х гг. более известен как автор множества коротких стихотворений. Последние обязаны своей "лиричностью", конечно, не только размеру, но и "наивно-доверительной" интонации, искусно сконструированной простоте лирического, простите за тавтологию, героя ("Поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой", – можно повторить вслед за Пушкиным). Инструмент взрывного (по-японски: "смех от живота") комизма вскрывает панцирь настороженного и преисполненого скепсиса современного читателя, обнажая по-детски нежную, не помнящую греха сердцевину души. Перед нами исповедальная и философская лирика.

Лапидарность (там, где она присутствует) не мешает поэтическим текстам Пригова быть и эпическими. Их формальными персонажами оказываются сверхдержавы, президенты и генсеки, мифологические (Махроть Всея Руси) и поднятые на мифологический пьедестал (Милицанер) существа. Пригов откликается на сообщения о всех сколько-нибудь значимых общественных и политических событиях, создав концентрированный ньюэпос последних десятилетий. Если изначальный гомеровский эпос приводил в гармонически-стройный порядок религиозно-мифологические представления греков, стал преддверием последующей философии, то приговская поэзия, как представитель "конца" культуры, вернее, ее постапокалиптического этапа, приходит во всеоружии метафизики и философско-критических учений минувших тысячелетий, сама превратившись в своеобразную "постфилософию", сверхсистему (или уже не-систему, неомиф) с выверенной до последнего грана аналитической и эстетической логикой. Возможно же, прав один из тонких ценителей, предположивший, что аутентичной единицей в творчестве Пригова служит не отдельное стихотворение, а цикл, сборник, и сравнивший эффект от них с результатом ковровой бомбардировки. В любом случае наличие эпической ипостаси не вызывает сомнений.

Но сомнений нет и в наличии драматического измерения: априорная нацеленность на исполнение с рампы или – в традициях уличного театра – с любого сподручного возвышения (ср. "обращения", вывешивавшиеся на электрических столбах). Исследователи попутно ссылаются на режиссерский отрезок в биографии Пригова, на его собственное исполнительское мастерство, на синтетические – музыкально-поэтические – действа. Настоящими, а не формальными персонажами приговских текстов становятся обретшие плоть и шагнувшие в индивидуальное и коллективное сознание мифологемы, идеи, концепты из самых разных культурных областей (искусства, философии, политики, науки), и их столкновение преисполнено напряженного драматизма – с по-федровски заломленными руками, возведенными к небу очами, с по-шекспировски злодейскими убийствами и жертвенной самоотверженностью. Перед нами оживает и приходит в движение скелет и сочная плоть той "драмы, драмы идей", о которой некогда обмолвился А.Эйнштейн. Нарочитой трагичности ничуть не противоречит превалирующая комедийность от то и дело возникающих идеологических и литературных "кентавров", из-за парадоксально-неожиданных встреч и сопоставлений. Во многом таким, оправданно заподозрить, является и современное сознание, тысячекратно умножившее контрасты александрийского расцвета и упадка, превратившееся в свалку, где с благородной царской короны свисает использованный памперс. Инициированный футуристами эксперимент в области литературных родов доведен в поэзии Пригова до логического предела, и четвертый род представлен в ней в кристаллически твердом и ограненном обличьи.

Если с известной долей условности говорят о синкретическом единстве трех родов на долитературной, архаической стадии (ныне оно порой наблюдается в поэзии графоманов), то в настоящем случае то же единство достигается на изощренной синтетической ступени "сверх- или постлитературы". Значимая еще для романтиков и футуристов проблема "народности искусства" (преодоление противоречий между элитарной и массовой культурой) получает здесь своеобразное разрешение: лирический герой Пригова подчеркнуто профаничен, доверительно открыт для потока информации с телевизионных экранов и газетных страниц, сам поэтический слог стилизует версификационную неумелость. Но, разумеется, как и у незабвенного Вен. Ерофеева, это лишь мнимая, раешная неискушенность, спорадически выдающая фундаментально-глубокие познания того же лирического героя в философии (от античности через Канта к ХХ в), литературе, истории. Пригов приглашает к чтению всех – от сантехника до университетского профессора, режиссируя тот "пир на весь мир", который описывал М.М.Бахтин, и заодно возвращая "золотой век" из бахтинских же сатурналий. "Золотой век", правда, парадоксально тождествен окружающему железному.

Освоение четвертого измерения по-прежнему связано с эстетическим и ментальным риском. Онтологически-социальная ли утопия Маяковского (речь шла, по мнению Ю.А.Карабчиевского [149], ни много, ни мало, о физическом воскрешении, о бессмертии )(16) или рекреативная сфера народной смеховой, карнавальной культуры, превратившаяся под пером Пригова в полноценную вселенную с демиургически строгими законами – в обоих случаях это полные опасности игры с Создателем, не исключено, титаническое восстание против Него. Но с этих пор знак вопроса, стоящий над системой четырех литературных родов, на мой взгляд, должен быть окончательно перечеркнут – главным образом потому, что авангард от изображениямира (задача старого искусства) перешел, согласно, в частности, Б.Гройсу [108, c. 67], к его трансформации, т.е. включил в свою эстетическую установку активного субъекта.

Одним из первых, кто привлек внимание в современной науке к кватерниорным структурам, был К.Юнг. Ссылки на них повторяются, как рефрен, в разных работах, а в "Попытке психологического истолкования догмата о Троице" [394,с. 5-108](17) эта тема становится основной. Поскольку вопросами религии как таковой мы условились не заниматься, постольку в дальнейшем под "Троицей" будет пониматься не одноименный догматический феномен, а чисто культурный, точнее – юнговский: так сказать, Троица в голове и на устах Юнга, без попыток соотнесения двух понятий-омонимов.

К.Юнг наделяет троичные и кватерниорные структуры самым глубоким, архетипическим статусом, т.е. для психологии самым фундаментальным, и совершает экскурс в историю дохристианских религий. Упоминаются тройка вавилонских божеств (Ану, Бел и Эа), древнеегипетская теология (Осирис – Гор – Исида, триединство "бог – фараон – ка"), манихеи, высказывается гипотеза, что соответствующие идеи стали достоянием эллинистического синкретизма и через Филона и Плутарха были переданы христианству [394, c. 15]. Миф о Мардуке, вавилонском боге солнца по прозвищу "Господин" (Бел), еще раньше оказал "всеобъемлющее", "поразительное" воздействие на представления израильтян. Спутники Мардука – четыре пса. "Число четыре может означать здесь целостность, как и в случае с сыновьями Гора, четырьмя серафимами из видения Изекииля и четырьмя символами евангелистов: тремя животными и одним ангелом ",(18) – констатирует Юнг [там же, с. 12]. "Истинность и нуминозная сила мифологемы значительно подкрепляется доказательством ее архетипического характера. Архетип есть то, во что верят всегда, повсюду и везде, и если он не распознается сознательно, то появляется сзади "in his wrathful form", в своем гневном обличьи, как "Сын хаоса", аки тать в нощи: вместо Спасителя является Антихрист" [c. 15].(19)

Юнг продолжает: "К дохристианским "источникам" Троицы мы должны причислить и математико-философские спекуляции греческого духа. Греческий дух, как известно, заметен уже в Евангелии от Иоанна, текст которого явно отмечен влиянием гностицизма, а позднее, в греческой патристике, он начинает амплифицировать и гностически интерпретировать архетипические содержания Откровения Наверное, наибольший вклад в формирование греческого духа внес Пифагор со своей школой, и один из аспектов Троицы основывается на числовой символике" [там же].

Опустим пассаж об онтологической драматургии числа, изложенной по Аристотелю (De coelo, I, 1, 268a, 10) и "Философии греков" Целлера (Die Philisophie der Griechen, I, S. 292), а также о ее репродуции в средневековой натурфилософии. Впрочем, кое о чем можно упомянуть. Адресуясь к Макробию (Commentarius in Somnium Scipionis, I, 6, 8), Юнг пишет: "Таким образом, тройка означает развертывание Единого и познаваемого. Тройка есть "Единое", сделавшееся познаваемым(20) Вот почему тройка действительно оказывается подходящим синонимом для процесса развития во времени и, таким образом, составляет параллель к самооткровению Бога как развернутого в триаду абсолютного Единого".

Из греков Юнг больше всего внимания уделяет Платону, его "Тимею". "Один, два, три – а где же четвертый?" – спрашивает автор диалога у пифагорейца Тимея. Далее следует интересная для истории вопроса, но слишком пространная цитата, которую целесообразнее использовать не здесь, а в главе 3, и в совершенно иной связи. Четверица "занимала умы и алхимиков на протяжении более тысячелетия", – констатирует Юнг. Платон же, отдавая отчет в кватерниорности мировой души и мирового тела, дважды пытался написать тетралогию, но оба раза четвертое сочинение оставалось незавершенным.

Юнг касается и проблемы Марии, объявленной в 431 г. на Эфесском соборе theotocos (Богородицей). Это был необычайно актуальный вопрос, многие в тот период были склонны "преувеличивать" роль матери Иисуса. Эпифаний им отвечал: "Честь и почет Марии, Отцу же, Сыну и Святому Духу поклонение: да не поклоняется никто Марии" [там же, с. 28]. Юнг приходит к выводу: "Нет сомнений, что учение о Триединстве первоначально соответствовало патриархальному общественному устройству. При этом, впрочем, мы не можем с уверенностью установить, стала ли эта идея продуктом социальных условий или же, наоборот, была первична и сама революционизировала общественное устройство" [с. 50].

"В высшей степени вероятно, что активизация того или иного архетипа зависит от изменения статуса сознания, требующего какой-то новой формы компенсации" [c. 51]. Далее читаем: "Традиционно изображение Царя славы в мандале в сопровождении окружающей его четверичности, выраженной четырьмя символами евангелистов (включая четыре времени года, четыре ветра, четыре реки и т.д.)" [с. 55]. Мария, будучи орудием рождения Бога и оставаясь человеческим существом, оказалась вовлечена в драму Троицы [c. 62]. "Святой Дух и Логос сливаются и растворяются в человеческом понятии Софии (Премудрости), а затем в "Sapientia" средневековой натурфилософии, в которой сказано: "В лоне матери покоится премудрость отца"" [c. 63].

Возможно, не стоило бы прибегать к столь обильному цитированию, если бы не необходимость подчеркнуть приоритет Юнга в данном вопросе. Кроме того, нелишне показать, как те же самые, что и у нас, проблемы обсуждаются на совсем другом языке.

Не только Платон, но и Гете отдавал отчет в проблематичной актуальности четвертой фигуры. Юнг цитирует "Фауста":

Троих с собою взяли мы,

Четвертый не хотел идти:

Сказал, важней он всех других

И вечно думает о них,

и высказывает гипотезу, что упомянутый "четвертый" есть само гетевское мышление [с. 66].

Но все же обычно "в распоряжении сознания находятся три из четырех функций ориентации", а одна часть застревает в бессознательном и формирует тень [c. 67 – 68]. Недостающая функция противостоит высшей или главной функции, подобно алхимической "тени солнца" ("черному солнцу").

Платон склонился к троичности, тогда как более "древняя греческая философия предпочитала мышление четверичное. У Пифагора главная роль отводится не триаде, а тетраде: в так называемой Пифагорейской клятве говорится о четверице, тетрактрисе, которая "содержит корни вечной природы", душа имеет квадратную форму [c. 68].

"Четверица (Quaternit?t) есть архетип, встречающийся практически повсюду. Она есть логическая предпосылка всякого целостного суждения" (курсив Юнга). "Тройка – это не естественная, а искусственная схема порядка" [c. 69]. По той же "причине имеется четыре психологических аспекта психической ориентации, помимо которых не остается ничего существенного, о чем стоило бы говорить" [там же].

Уже "средневековая иконология, вышивая по ткани древних спекуляций о theotocos (Богородице), изготовила кватернарный символ в своих изображениях коронования Марии и украдкой подсунула его на место Троицы" [c. 73]. Юнг предсказывает дальнейшее повышение статуса Марии, и действительно, в ноябре 1950 г., уже после смерти Юнга, папа Пий ХII провозглашает догмат о Вознесении Марии на небо во плоти.(21) Мария – Царица небесная и земная (логическое восстановление архетипической ситуации).

На страницах 73-74 читаем: "Начиная с "Тимея", четвертое означает "реализацию", т.е. переход в, по сути своей, иное состояние – а именно в состояние мирской материальности, которая, как авторитетно утверждается, подчинена "князю мира сего". Ведь материя – диаметрально противоположна духу". Вместе с повышением сакрального статуса Девы Марии "в метафизическую область включается материя, а вместе с ней и разлагающий принцип мира: зло".

Сатана изображен Данте трикефальным (трехглавым), "так, по аналогии с Антихристом, обрисовывается некая инфернальная Антитроица, некая подлинная "umbra trinitatis"". В греческой мифологии Геката, покровительница ночной нечисти и колдовства (отождествлялась с богиней луны Селеной, богиней подземного царства Персефоной, богиней Артемидой), порой представлялась не только с факелом в руках, со змеями в волосах, но и трехликой (женское и инфернальное начала в данном случае выступали совместно). "Гностики же представляли дьявола то как несовершенного демиурга, то как сатурнического архонта Иалдабаофа" [c. 76].

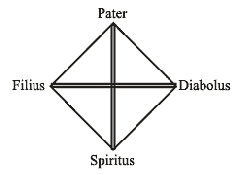

Результат Юнг отражает с помощью схемы: