Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

а/с= 70,7%.

В разделе 3.7, применительно к президентским выборам в Чеченской республике в 1996 г., была проанализирована пара "Масхадов – не Масхадов" (парадигма "сдержанного соревнования"), для которой оказалась характерной теоретическая и действительная цифра а/с= 59,3%, см. (19). Но всякая реальная ситуация полисемантична, и ничто не препятствует взять за основу борьбу двух основных конкретныхкандидатов, т.е. Масхадова и Басаева. Хотя более умеренный и "солидный" первый считался недвусмысленным фаворитом, второй (радикальный "молодой герой") составлял ему не мнимую конкуренцию. При этом Басаеву казалось зазорным брать даже скрытый пример с Масхадова ("чем хуже я, Басаев, – по уму, квалификации, военным заслугам?"), зато следить за разрывом между ним и собой – естественно для большинства мажоритарных выборов с их "системой добычи". Масхадов, напомним, собрал 59,3% голосов, Басаев – 23,5%. То есть в гонке двух главных претендентов а/с= 59,3 / (59,3 + 23,5) = 71,6%, сравнительно недалекая от 70,7% величина.

Различных сочетаний ценностно-целевых установок пар главных политических конкурентов слишком много, чтобы исчерпать их в рамках одной главы (по-видимому, заморить насмерть читателя, к сожалению, не удастся). Тем не менее, множество вероятных вариантов не является необозримым, ибо заведомо ограничена списочная номенклатура концептуальных единиц, которые в состоянии воспринимать коллективные акторы и из которых осуществляется актуальный выбор. Каков, собственно, исходный материал? – Это непосредственно участвующие величины а, bи с, о которых у участников – наиболее свежие и острые впечатления, простейшие комбинации из них (у избыточно сложных практически нет шансов реализоваться, ибо массам вряд ли их удастся "схватить"). Социум, его ведущие группы в процессе политического формообразования оперируют главным образом представлениями о самих себе и друг друге, в связи с чем и принято говорить о самоорганизациисоциума, в том числе посредством инструмента выборов. Результат самоорганизации, согласно рабочей гипотезе, должен быть простым, ведь, как и прежде, рассматривается механизм рационального бессознательного. Но существует также и компактная совокупность, так сказать, производных, или "вторичных", парадигм. О последних стоит хотя бы кратко сказать.

Выше наиболее пристальное внимание было уделено двум формообразующим парадигмам: приводящим к золотому делению и к пропорции 1 : ?3. Это не случайно. Дело не только в их преимущественной элементарности, древности происхождения (родом они, самое позднее, из античности) или в поддержке со стороны встречающихся почти на каждом шагу графических символов (например, золотое сечение, см. раздел 3.3, подпирается пятиконечными звездами, отношение 1 : ?3 – равносторонними треугольниками, шестиконечными звездами"). Наряду с частотой повторяемости, речь, судя по всему, должна идти о своеобразной укорененности образов данных пропорций (плюс нескольких других), их аксессуаров в культуре, не исключая и современную. Без преувеличения, подобные, в той или иной мере отчетливые, образы давно превращены в атрибут коллективного сознания и бессознательного, составляют неотъемлемые детали его фундамента. Но над всяким фундаментом могут надстраиваться дополнительные этажи.

Собственно, нам уже довелось встретиться с прецедентом появления "второго этажа". Когда рассматривалась одна из разновидностей связки национального большинства с меньшинством, роль отправной, "базовой" парадигмы сыграли близкие к золотому сечению отношения a/c= 2/3, b/c= 1/3, см. (21), (22), а производное условие (23) как бы вырастало, отталкивалось от них. Теперь предстоит обратиться к примерам, в которых аналогичная базовая функция исполняется золотым делением и 1 : ?3. При этом, чтобы не скучать, будут сразу предложены относительно сложные случаи, а именно, когда социум отличается не биполярной, а кватерниорной партийно-политической структурой. К кватерниорности мы уже успели привыкнуть – см. Россия в целом, Красноярский край, Молдова, земля Саксония-Анхальт, Швейцария, – так что ничто совершенно незнакомое читателя не заставит споткнуться.

Начнем с результатов выборов в парламент Испании в 1977 г. Такой выбор не произволен: до сих пор в нашей коллекции четырехпартийных систем явно превалировали посттоталитарные страны и регионы (см. список несколькими строчками выше: все, за исключением Швейцарии), не станем пока нарушать эту тенденцию и здесь: в Испании указанного периода только что завершилась сорокалетняя полоса франкистского режима; каудильо, вождь фалангистов умер в 1975 г. В ноябре того же года восходит на королевский трон Хуан Карлос, вскоре добровольно ограничивший собственные права, начинаются демократические преобразования (легализация партий, профсоюзов, в 1976 г. – замена корпоративных кортесов на двухпалатный парламент, в апреле 1977 г. – роспуск фашистского "Национального движения", в декабре 1978, немного забегая вперед, принятие новой конституции).

Каковы результаты выборов 1977 г.? Больше всех голосов набрал Союз демократического центра, СДЦ, во главе с премьер-министром А.Суаресом, так называемая центристская сила, в риторике которой преобладали темы, связанные с процессом демократизации страны, – 34,8%. Вслед за Союзом – ИСРП, Испанская социалистическая рабочая партия, – 30,3%. Третье и четвертое места поделили две разновидности тоталитаристов, или посттоталитаристов: вышедшие из подполья извечные враги франкизма, коммунисты (у КПИ – 9,3%) и занимавшая правые позиции по социально-экономическим вопросам партия-наследник "Национального движения" – Народный альянс (у НА – 8,4%). Кроме того, часть населения отдала предпочтение различным национальным партиям: за каталонские партии опустили бюллетени 4,5% избирателей, за баскские – 2,0%, за другие региональные – 10,6%, см., напр., [101, c. 112]со ссылкой на источник [433].

В данном случае нас прежде всего занимает состояние общества в целом, т.е. общенациональныйполитический расклад. Поэтому последнюю группу (политических сторонников регионалов и национальных меньшинств) из расчета следует исключить. Эта процедура оправданна вдвойне из-за раздробленности названной группы на множество мелких фрагментов, которым удалось собрать относительно незначительное количество голосов: в поддержку общенациональных партий высказалось подавляющее большинство, 82,8%. "Подлинный вес – у четырех партий: СДЦ, ИСРП, КПИ и НА", – подтверждает исследователь [340]. Итак, система общенациональных партий состояла из четырех единиц, перед нами кватерниорный паттерн. Каковы отношения между его элементами?

Судя по цифрам и гуманитарным политологическим описаниям Испании той поры, порыв к демократии оказался достаточно сильным. Успехи европейских соседей, особенно романских же Франции и Италии, производили должное впечатление, и испанцы с самых первых шагов обновления отдали приоритет носителям демократических идеологий: СДЦ и ИСРП. Тоталитарное прошлое, естественно, пока давало знать о себе: сравнительно приличным весом обладал наследник бывшей правящей партии Национальный альянс, а также зеркальная антитеза фашизма, КПИ (кстати, в Италии и Франции того периода коммунисты добивались еще больших электоральных успехов). В контексте абсолютно недостаточного опыта как у политических объединений, так и у избирателей – как работать в новых условиях, за кого голосовать (например, за кого именно из демократов), известная общая растерянность – ни одна из партий в отдельности не могла рассчитывать на исчерпывающий успех, не могла ни самостоятельно представить его, ни внушить в качестве цели своему избирателю. Поэтому об условии, подобном а ~ с, когда один из акторов, не оглядываясь ни на кого, стремится к полной победе (к овладению целым с), не могло быть и речи.(1) При этом население Испании отличалось к тому времени достаточной образованностью, т.е. одна из ключевых ролей должна была принадлежать импульсам рационального бессознательного.

Если один из акторов стремится пусть к небезоговорочной, но все же убедительной победе над своим главным соперником и при этом несет в своем сердце образ гармонии, политического мира (не дай Бог снова сорваться в гражданскую войну), то в качестве естественного варианта поставленной самому себе цели выступает условие из золотого сечения: а/с= 0,618. Оно удовлетворяет большинству требований противоречивой мотивации: если пожелать большего, то в чем же тогда кардинальное отличие от тоталитарной партии (диктатурой все сыты), если меньшего, то никого не удастся убедить в том, что ты по-настоящему прав. Кроме того, меньший процент свидетельствовал бы об острой борьбе (уже 57,7%, напомним, – "жесткая гонка"), а "гнать волну", устраивать ожесточенную предвыборную баталию в обстановке, когда тоталитаристы (фалангисты, армейские офицеры), воспользовавшись предлогом дестабилизации, того и гляди возвратятся, – попросту небезопасно. Распределение голосов согласно гармонической пропорции – самое желательное из возможных, стремиться к нему особенно пристало далеким от крайностей центристам, для "приличных" стран оно также типично.

Если таков или примерно таков ход рассуждений, вернее, стоящих за ними общественных настроений ("будь осторожен", "постарайся сделать так, как в нормальных демократических государствах", если угодно, им подражай), то золотое сечение как цель становится влиятельным формообразующим фактором. Но при одной оговорке: величина из этой пропорции, в отличие от действительно демократических стран, не боящихся потерять свои политические завоевания, фигурирует в качестве не реальной, а желательной, она описывает не саму действительность, а намерение, цель. Поэтому вместо равенства должен быть поставлен знак пропорциональности: (а/с) ~0,618, т.е. а ~0,618 с. Запомним это условие, "надстроенное" над золотым сечением.

В отличие от фаворита, его главному конкуренту – ИСРП – уже не приходится опасаться призрака единоличной узурпации власти (в любом случае она будет разделена, как минимум, между двумя). Напротив, постараться не очень отстать от лидера – только на пользу демократии, соразмерного разделения голосов и мест в парламенте. Разумеется, устраивать тяжелую драку в ходе предвыборной кампании неуместно (не только центристам приходится не упускать из поля зрения недремлющих фалангистов: они изрядно напугали за десятилетия всех), поэтому внедрять, скажем, "жесткую гонку" ни к чему. Она вообще не особенно типична для парламентских выборов: "система добычи" здесь не действует, каждому достается по куску пирога. Поэтому стандартное условие b ~ a, преследователь bхочет догнать идущего впереди а, оказывается здесь и уместным, и правдоподобным. Соберем приведенные условия вместе:

a ~0, 618 c

( 27 )

b ~ a

a + b = c.

Поскольку речь пока о распределении голосов только между парой акторов, прежде всего между СДЦ и ИСРП, то под целым сподразумевается только их совместный, т.е. совокупный демократический, электорат. Процесс решения идентичен прежним: необходимо составить пропорцию и с помощью подстановки b = c – aисключить одну из неизвестных, в результате чего придем к квадратному уравнению

(а/с)2 + 0,618 (а/с) –0,618 = 0.

Его положительный корень

а/с? 0,536 = 53,6%.

( 28 )

Союз демократического центра, напомним, набрал 34,8% голосов, социалисты – 30,3%; следовательно, доля первого в рамках "двухпартийного вотума" – а/с= 34,8 / (34,8 + 30,3) = 53,5%. Расхождение с теоретической цифрой всего в одну десятую процента.

Достаточно схожая пропорция и между количествами голосов, поданных за две разновидности тоталитаристов (точнее, "посттоталитаристов", поскольку, например, большинство в КПИ уже придерживалось позиций "еврокоммунизма" и обе партии согласились на игру по демократическим правилам). У КПИ – 9,3%, у НА – 8,4%; доля первой внутри пары а/с= 9,3 / (9,3 + 8,4) = 52,5%. Общий климат в голосующем социуме был задан доминирующей первой парой (для сравнения, в ФРГ, где христианские демократы и социал-демократы набирают примерно такой же процент голосов, что и СДЦ и ИСРП в Испании, их называют "народными партиями"). При необходимости комплементарную пару "КПИ – НА"(2) можно рассмотреть и подробнее, однако остановимся на таком объяснении, чтобы больше внимания уделить соотношению между демократами в целом и адептами тоталитаризма, или посттоталитаризма.

Как сказано, во второй половине 1970-х годов Испании был сообщен настолько мощный импульс в направлении к демократии, что вопрос, двигаться к ней или от нее, в сущности, не стоял. Если каждая из соразмерных демократических партий в отдельности, из-за боязни дестабилизировать общество и спровоцировать представителей старого режима на перехват инициативы, не шла на острую взаимную конфронтацию, следовательно, не делала заявку на полную победу, то совсем иначе обстояло с демократическим лагерем в целом, т.е. с двумя его партиями в совокупности. В этой плоскости у морально-политического лидера не существовало сомнений: Испания просто обязана жить по демократическим правилам, альтернатива прекрасно известна. Обозначив через асуммарный демократический электорат, а через с– общую численность избирателей, можно смело записать условие а ~ с, имея в виду, что демократы поставили твердой целью овладеть обществом в целом. А что же с оставшейся парой?

И фалангисты, и коммунисты, конечно, не могли не видеть идущих процессов и не отдавать себе отчет, что вряд ли реалистично надеяться на слишком многое. Однако каждый из двух акторов рассчитывал на справедливость, вернее, на то, что он под ней понимал. Фалангисты десятилетиями ставили себе в заслугу, что некогда остановили вакханалию, начавшуюся из-за левых радикалов – коммунистов и анархистов, поддержанных авантюристами со всего мира, – и полагали, что их исторический вклад по-прежнему должен цениться. По мнению сторонников франкистской идеологии, за сорок лет страна проделала значительный путь к прогрессу, о чем нельзя забывать. Наконец, окружение Франко после его смерти добровольно согласилось на преобразования, т.е. отдало власть ("попробовали бы ее взять без нашей доброй воли, без нашей заботы о благе страны"). К категории справедливости апеллировали и коммунисты. Кто в течение десятилетий диктатуры был самым непримиримым и стойким ее противником, кто, не щадя живота своего, шел на бой, погибал в тюрьмах, ни на день не прекращая подпольной борьбы? Где были тогда многие из сегодняшних реформаторов? Подобная апелляция к справедливости со стороны обеих тоталитаристских партий сопровождалась, повторим, трезвым пониманием, что преимущество все равно у демократов, и, как бы ни хотелось обратного, последние – впереди по признаку симпатии граждан. Совмещение двух разнонаправленных мотивов означает, что и фалангистов, и коммунистов, в общем, устроило бы "соразмерное" количество голосов, т.е. если бы реализовался вариант золотого сечения, при котором ведущее место принадлежит демократам, но и альтернативным партиям отдано должное. Реализация такого варианта в чистом виде означала бы b = 0,382 c, или, что то же, b = 0,618 a. Стремление к нему, как к цели, трансформирует равенство в пропорциональность: b ~ 0,618 a.

Но у тоталитаристов есть еще одна качественная особенность, указанная в разделе 3.1на материале русских большевиков. Идеологии такого рода требуют от своих сторонников преданности, верности, стойкой приверженности, неколебимости, не зависящих от внешних обстоятельств (такие идеологии, как отмечалось множеством авторов, сродни вере, имеют фидеистическое основание). Не проголосовать за "свою" партию равносильно предательству, а так как предательство партийцам не свойственно, их голоса – автоматически в родной электоральной копилке. Специально заботиться о них не надо. Что это означает на практике? – Именно за собственный электорат тоталитаристы не считают нужным бороться (что-то объяснять следует неофитам и колеблющимся, но никак не верным сторонникам), т.е. в состав поставленных целей аутентичная группа не входит. "Не ценят то, что имеют" – так говорилось о русских большевиках, но это верно по отношению к любым тоталитаристам. Уже известно, как в таком случае поступать: объем bследует исключить, вычесть (знак минус) из характеристического объема ценностно-целевой установки актора b. Но тогда b ~ (0,618 a – b). Соберем все условия вместе.

a ~ c

b ~ (0,618 a – b)

a + b = c.

После стандартных преобразований получим теоретическую цифру а/с? 0,786 = 78,6%.

На деле представители демократических партий в Испании собрали 34,8 + 30,3 = 65,1% голосов. У сторонников тоталитарных партий – 9,3 + 8,4 = 17,7%. Следовательно, доля первой группы составляет а/с= 65,1 / (65,1 + 17,7) = 78,6%, полное соответствие теории.

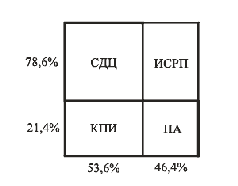

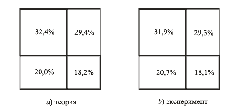

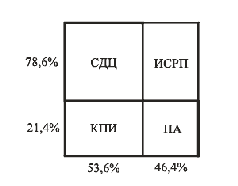

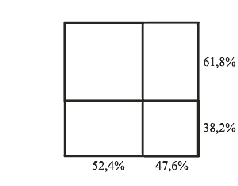

Теперь сравним полные кватерниорные паттерны: расчетный и действительный, – как это уже делалось ранее. Для получения теоретической картины необходимо взять две формообразующие пропорции: а/с= 53,6% (соответственно, b/c= 46,4%) и а/с= 78,6% ( b/c= 21,4%), – и построить из них разделенный на четыре части квадрат со сторонами по 100%:

Площади четырех прямоугольников – образы электоральных объемов поименованных партий, выраженных в процентах. Для адекватного представления того, что получилось на практике, следует взять реальные цифры (их сумма, см. выше, равна 82,8%) и произвести нормировку к 100% (действительные величины – разделить на 0,828). Как и прежде, воспользуемся графическим способом представления данных по правилам геометрической алгебры:

Соответствие расчетных величин реальным, по-видимому, удовлетворительно: расхождения – в десятых долях процента. Если согласиться, что в 1977 г. Испании еще не хватало непосредственного политического опыта в новых условиях, то здравый смысл ей был присущ в полной мере, включая сферу политики, – не только на сознательном, но и бессознательном уровне. Рациональное бессознательное сработало с точностью калькулятора. В подобных случаях в политологии говорят об установлении политического равновесия, или баланса, дискутируя лишь о его природе: равновесие то ли устанавливается автоматически, то ли обязано целенаправленной деятельности заинтересованных политических лидеров [198, c. 151]. К счастью, в рамках нашего подхода такая разграничительная линия не востребована: рациональные сознание и бессознательное в социуме действуют солидарно и неразрывно. Испания в 1977 г. представила один из интересных образцов самосогласованного (а значит, устойчивого) демократического паттерна, когда определенные начала гармонии воплотились в народной душе как идеал, к которому следует последовательно стремиться. По замечанию исследователя, парламентские выборы, состоявшиеся через два года, в 1979 г., "почти ничего не изменили ни в расстановке политических сил, ни даже в объемах голосования за отдельные партии" [101, c. 111], что избавляет нас от необходимости новых расчетов.

Чтобы убедиться, что феномен "производных" пропорций, надстроенных над каноническими, – не случайность, полезно воспользоваться еще одной иллюстрацией. Конечно, не только золотому сечению, но и пропорции 1 : ?3 иногда удается сыграть роль отправной, или исходной. Что произойдет, если один из членов конкурирующей политической пары имплицитно выберет для себя в качестве образца лидера из "жесткой гонки" (или, что численно то же, "благодушного соревнования", любого другого подходящего герменевтического варианта), тогда как второй займет самую распространенную из установок преследователя: bтянется за фаворитом а? В этом случае, очевидно

a ~(1/?3) c

( 29 )

b ~ a

a + b = c.

Чтобы сэкономить место, пропустим алгебраические преобразования и приведем окончательный результат:

а/с? 0,524 = 52,4%.

( 30 )

Соответственно, b/cсоставляет 47,6%.

Первая строчка (29) – очередная разновидность так называемых сложных, или производных, условий, берущая истоки в школьной математике. Возможно, это еще не забыто: если zесть функция от y, а y, в свою очередь, – функция от x, то функция f(x) = z[ y(x)] называется сложной функциейили композициейфункций от x. В конкретном случае, определенная совокупность условий, например (14) или (17), приводила к решению 1 : ?3. Это отношение – один из самых прочных и ключевых атрибутов коллективного сознания или бессознательного. Отталкиваясь от него как от основы, надстраивается второй этаж, т.е. берется функция от функции, равенство превращается в пропорциональность. Выше аналогичной процедуре были подвергнуты и золотое сечение, и величина 1/3.

Как и обещано, не станем препарировать самые тривиальные случаи соревнований двух акторов (процент, близкий к 52,4, встречается вовсе не редко)(3) и сразу обратимся к политическому кватерниону. Заодно разбавим стройный ряд, составленный из посттоталитарных социумов, и взглянем на Нидерланды.

По результатам выборов в нижнюю палату парламента в 1994 г. ведущие позиции достались четырем партиям: Рабочей партии (37 мест), христианским демократам (34 места), либералам (21) и "Демократам- 66" (24 места), см. [167, c. 167]. Ближайшие преследователи четверки заметно отстали: у "Старшего поколения" – всего 7 мандатов, у "зеленых" – 5, у остальных – еще меньше. Этот факт, а также репрезентативность четверки (она покрывала собой более трех четвертей общего состава парламента) позволяют предположить, что политическое лицо голландского общества в данный период определяла именно она. Рабочая партия, либералы и "Демократы' 66" объединились в правительственную коалицию (у коалиции, кстати, – 61,3% от общего количества мест, ср. золотое деление, но это вряд ли в состоянии удивить, поэтому на сей раз занимаемся более тонкими соотношениями). Выясним пропорции внутри ведущей четверки.

Четыре фактические цифры: 37, 34, 24, 21 (количества мандатов), – могут быть представлены тем же способом, что и прежде. Целое сравно их сумме: с= 116. Распределение процентных долей имеет следующий вид:

Верхняя левая цифра отвечает удельному весу Рабочей партии, правая – христианских демократов. Внизу слева – относительный электоральный объем "Демократов- 66" и справа – либералов. В одном из планов картина довольно типичная для Европы: основная борьба за голоса избирателей развернулась между разновидностью социалистических сил, Рабочей партией, и представителями умеренно правых, христианскими демократами. Они заняли в общем зачете первое и второе места, оторвавшись от остальных. Однако, в отличие от тривиальной биполярности, названной оппозиции принадлежит здесь хотя и доминирующая, но не подавляющая роль. На долю двух ведущих партий пришлось 31,9 + 29,3 = 61,2% голосов в составе ведущей четверки, что вновь заставляет вспомнить о закономерности золотого сечения и позволяет предположить: население действительно полагало Рабочую партию и христианских демократов "главными" партиями, но при этом и совокупности остальных (либералам и "Демократам- 66") удавалось составить конкуренцию первым, следуя за ними пусть не по пятам, но и без фатального отставания. С подобными ситуациями мы уже знакомы, и более любопытным кажется соотношение между парами в другом направлении.

Например, если исследуется оппозиция "Рабочая партия – христианские демократы", на долю лидера в ней приходится а/с= 31,9 / (31,9 + 29,3) = 52,1% – величина, недалекая от теоретических 52,4%. Сходным образом, в рамках второй пары "Демократы- 66 – либералы" на долю первых выпадает а/с= 20,7 / (20,7 + 18,1) = 53,4%. Ничто не препятствует проверить гипотезу, что в 1994 г. общественное сознание голландцев находилось под знаком двух независимых формообразующих парадигм: золотого сечения и производной пропорции 52,4% (подражание "жесткой гонке"):

Сравним вычисленные цифры с реальными:

Результаты сопоставления оставляют благоприятное впечатление и свидетельствуют о правдоподобности использованной гипотезы.

Ранее фигурировал пример Швейцарии, в которой – см. рис. 3-14 и 3-15 – в процессе парламентских выборов актуализировалась двойная пропорция 1 : ?3. В Голландии, судя по полученным данным, наряду с отношением золотого сечения, реализовался и вариант подражанияпропорции 1 : ?3. Как и в случае с Испанией 1977 г., по двум направлениям действовали различныеформообразующие начала. Таким образом, рассмотрена еще одна модификация сложных, или композиционных, закономерностей. И для Швейцарии, и для Нидерландов характерными оказались не абсолютно "чистые", но все же рельефно проступающие кватерниорные партийно-политические модели, подчиненные элементарно-математическим правилам. Что заставляет по-новому поставить вопрос, почему.

Для начала зададимся вопросом, в чем принципиальное отличие четырехполюсных систем от двухполюсных. В разделившемся на крупные политические (идеологические, программные) группы социуме уже в случае биполярности осуществляется поиск организационных форм, обеспечивающих как его самосохранение (стабильность, самосогласованность), так и динамичность. Инструмент выборов с последующим формированием представительных органов власти удовлетворяет обоим условиям. Во-первых, определение состава парламентов осуществляется по итогам

В разделе 3.7, применительно к президентским выборам в Чеченской республике в 1996 г., была проанализирована пара "Масхадов – не Масхадов" (парадигма "сдержанного соревнования"), для которой оказалась характерной теоретическая и действительная цифра а/с= 59,3%, см. (19). Но всякая реальная ситуация полисемантична, и ничто не препятствует взять за основу борьбу двух основных конкретныхкандидатов, т.е. Масхадова и Басаева. Хотя более умеренный и "солидный" первый считался недвусмысленным фаворитом, второй (радикальный "молодой герой") составлял ему не мнимую конкуренцию. При этом Басаеву казалось зазорным брать даже скрытый пример с Масхадова ("чем хуже я, Басаев, – по уму, квалификации, военным заслугам?"), зато следить за разрывом между ним и собой – естественно для большинства мажоритарных выборов с их "системой добычи". Масхадов, напомним, собрал 59,3% голосов, Басаев – 23,5%. То есть в гонке двух главных претендентов а/с= 59,3 / (59,3 + 23,5) = 71,6%, сравнительно недалекая от 70,7% величина.

Различных сочетаний ценностно-целевых установок пар главных политических конкурентов слишком много, чтобы исчерпать их в рамках одной главы (по-видимому, заморить насмерть читателя, к сожалению, не удастся). Тем не менее, множество вероятных вариантов не является необозримым, ибо заведомо ограничена списочная номенклатура концептуальных единиц, которые в состоянии воспринимать коллективные акторы и из которых осуществляется актуальный выбор. Каков, собственно, исходный материал? – Это непосредственно участвующие величины а, bи с, о которых у участников – наиболее свежие и острые впечатления, простейшие комбинации из них (у избыточно сложных практически нет шансов реализоваться, ибо массам вряд ли их удастся "схватить"). Социум, его ведущие группы в процессе политического формообразования оперируют главным образом представлениями о самих себе и друг друге, в связи с чем и принято говорить о самоорганизациисоциума, в том числе посредством инструмента выборов. Результат самоорганизации, согласно рабочей гипотезе, должен быть простым, ведь, как и прежде, рассматривается механизм рационального бессознательного. Но существует также и компактная совокупность, так сказать, производных, или "вторичных", парадигм. О последних стоит хотя бы кратко сказать.

Выше наиболее пристальное внимание было уделено двум формообразующим парадигмам: приводящим к золотому делению и к пропорции 1 : ?3. Это не случайно. Дело не только в их преимущественной элементарности, древности происхождения (родом они, самое позднее, из античности) или в поддержке со стороны встречающихся почти на каждом шагу графических символов (например, золотое сечение, см. раздел 3.3, подпирается пятиконечными звездами, отношение 1 : ?3 – равносторонними треугольниками, шестиконечными звездами"). Наряду с частотой повторяемости, речь, судя по всему, должна идти о своеобразной укорененности образов данных пропорций (плюс нескольких других), их аксессуаров в культуре, не исключая и современную. Без преувеличения, подобные, в той или иной мере отчетливые, образы давно превращены в атрибут коллективного сознания и бессознательного, составляют неотъемлемые детали его фундамента. Но над всяким фундаментом могут надстраиваться дополнительные этажи.

Собственно, нам уже довелось встретиться с прецедентом появления "второго этажа". Когда рассматривалась одна из разновидностей связки национального большинства с меньшинством, роль отправной, "базовой" парадигмы сыграли близкие к золотому сечению отношения a/c= 2/3, b/c= 1/3, см. (21), (22), а производное условие (23) как бы вырастало, отталкивалось от них. Теперь предстоит обратиться к примерам, в которых аналогичная базовая функция исполняется золотым делением и 1 : ?3. При этом, чтобы не скучать, будут сразу предложены относительно сложные случаи, а именно, когда социум отличается не биполярной, а кватерниорной партийно-политической структурой. К кватерниорности мы уже успели привыкнуть – см. Россия в целом, Красноярский край, Молдова, земля Саксония-Анхальт, Швейцария, – так что ничто совершенно незнакомое читателя не заставит споткнуться.

Начнем с результатов выборов в парламент Испании в 1977 г. Такой выбор не произволен: до сих пор в нашей коллекции четырехпартийных систем явно превалировали посттоталитарные страны и регионы (см. список несколькими строчками выше: все, за исключением Швейцарии), не станем пока нарушать эту тенденцию и здесь: в Испании указанного периода только что завершилась сорокалетняя полоса франкистского режима; каудильо, вождь фалангистов умер в 1975 г. В ноябре того же года восходит на королевский трон Хуан Карлос, вскоре добровольно ограничивший собственные права, начинаются демократические преобразования (легализация партий, профсоюзов, в 1976 г. – замена корпоративных кортесов на двухпалатный парламент, в апреле 1977 г. – роспуск фашистского "Национального движения", в декабре 1978, немного забегая вперед, принятие новой конституции).

Каковы результаты выборов 1977 г.? Больше всех голосов набрал Союз демократического центра, СДЦ, во главе с премьер-министром А.Суаресом, так называемая центристская сила, в риторике которой преобладали темы, связанные с процессом демократизации страны, – 34,8%. Вслед за Союзом – ИСРП, Испанская социалистическая рабочая партия, – 30,3%. Третье и четвертое места поделили две разновидности тоталитаристов, или посттоталитаристов: вышедшие из подполья извечные враги франкизма, коммунисты (у КПИ – 9,3%) и занимавшая правые позиции по социально-экономическим вопросам партия-наследник "Национального движения" – Народный альянс (у НА – 8,4%). Кроме того, часть населения отдала предпочтение различным национальным партиям: за каталонские партии опустили бюллетени 4,5% избирателей, за баскские – 2,0%, за другие региональные – 10,6%, см., напр., [101, c. 112]со ссылкой на источник [433].

В данном случае нас прежде всего занимает состояние общества в целом, т.е. общенациональныйполитический расклад. Поэтому последнюю группу (политических сторонников регионалов и национальных меньшинств) из расчета следует исключить. Эта процедура оправданна вдвойне из-за раздробленности названной группы на множество мелких фрагментов, которым удалось собрать относительно незначительное количество голосов: в поддержку общенациональных партий высказалось подавляющее большинство, 82,8%. "Подлинный вес – у четырех партий: СДЦ, ИСРП, КПИ и НА", – подтверждает исследователь [340]. Итак, система общенациональных партий состояла из четырех единиц, перед нами кватерниорный паттерн. Каковы отношения между его элементами?

Судя по цифрам и гуманитарным политологическим описаниям Испании той поры, порыв к демократии оказался достаточно сильным. Успехи европейских соседей, особенно романских же Франции и Италии, производили должное впечатление, и испанцы с самых первых шагов обновления отдали приоритет носителям демократических идеологий: СДЦ и ИСРП. Тоталитарное прошлое, естественно, пока давало знать о себе: сравнительно приличным весом обладал наследник бывшей правящей партии Национальный альянс, а также зеркальная антитеза фашизма, КПИ (кстати, в Италии и Франции того периода коммунисты добивались еще больших электоральных успехов). В контексте абсолютно недостаточного опыта как у политических объединений, так и у избирателей – как работать в новых условиях, за кого голосовать (например, за кого именно из демократов), известная общая растерянность – ни одна из партий в отдельности не могла рассчитывать на исчерпывающий успех, не могла ни самостоятельно представить его, ни внушить в качестве цели своему избирателю. Поэтому об условии, подобном а ~ с, когда один из акторов, не оглядываясь ни на кого, стремится к полной победе (к овладению целым с), не могло быть и речи.(1) При этом население Испании отличалось к тому времени достаточной образованностью, т.е. одна из ключевых ролей должна была принадлежать импульсам рационального бессознательного.

Если один из акторов стремится пусть к небезоговорочной, но все же убедительной победе над своим главным соперником и при этом несет в своем сердце образ гармонии, политического мира (не дай Бог снова сорваться в гражданскую войну), то в качестве естественного варианта поставленной самому себе цели выступает условие из золотого сечения: а/с= 0,618. Оно удовлетворяет большинству требований противоречивой мотивации: если пожелать большего, то в чем же тогда кардинальное отличие от тоталитарной партии (диктатурой все сыты), если меньшего, то никого не удастся убедить в том, что ты по-настоящему прав. Кроме того, меньший процент свидетельствовал бы об острой борьбе (уже 57,7%, напомним, – "жесткая гонка"), а "гнать волну", устраивать ожесточенную предвыборную баталию в обстановке, когда тоталитаристы (фалангисты, армейские офицеры), воспользовавшись предлогом дестабилизации, того и гляди возвратятся, – попросту небезопасно. Распределение голосов согласно гармонической пропорции – самое желательное из возможных, стремиться к нему особенно пристало далеким от крайностей центристам, для "приличных" стран оно также типично.

Если таков или примерно таков ход рассуждений, вернее, стоящих за ними общественных настроений ("будь осторожен", "постарайся сделать так, как в нормальных демократических государствах", если угодно, им подражай), то золотое сечение как цель становится влиятельным формообразующим фактором. Но при одной оговорке: величина из этой пропорции, в отличие от действительно демократических стран, не боящихся потерять свои политические завоевания, фигурирует в качестве не реальной, а желательной, она описывает не саму действительность, а намерение, цель. Поэтому вместо равенства должен быть поставлен знак пропорциональности: (а/с) ~0,618, т.е. а ~0,618 с. Запомним это условие, "надстроенное" над золотым сечением.

В отличие от фаворита, его главному конкуренту – ИСРП – уже не приходится опасаться призрака единоличной узурпации власти (в любом случае она будет разделена, как минимум, между двумя). Напротив, постараться не очень отстать от лидера – только на пользу демократии, соразмерного разделения голосов и мест в парламенте. Разумеется, устраивать тяжелую драку в ходе предвыборной кампании неуместно (не только центристам приходится не упускать из поля зрения недремлющих фалангистов: они изрядно напугали за десятилетия всех), поэтому внедрять, скажем, "жесткую гонку" ни к чему. Она вообще не особенно типична для парламентских выборов: "система добычи" здесь не действует, каждому достается по куску пирога. Поэтому стандартное условие b ~ a, преследователь bхочет догнать идущего впереди а, оказывается здесь и уместным, и правдоподобным. Соберем приведенные условия вместе:

a ~0, 618 c

( 27 )

b ~ a

a + b = c.

Поскольку речь пока о распределении голосов только между парой акторов, прежде всего между СДЦ и ИСРП, то под целым сподразумевается только их совместный, т.е. совокупный демократический, электорат. Процесс решения идентичен прежним: необходимо составить пропорцию и с помощью подстановки b = c – aисключить одну из неизвестных, в результате чего придем к квадратному уравнению

(а/с)2 + 0,618 (а/с) –0,618 = 0.

Его положительный корень

а/с? 0,536 = 53,6%.

( 28 )

Союз демократического центра, напомним, набрал 34,8% голосов, социалисты – 30,3%; следовательно, доля первого в рамках "двухпартийного вотума" – а/с= 34,8 / (34,8 + 30,3) = 53,5%. Расхождение с теоретической цифрой всего в одну десятую процента.

Достаточно схожая пропорция и между количествами голосов, поданных за две разновидности тоталитаристов (точнее, "посттоталитаристов", поскольку, например, большинство в КПИ уже придерживалось позиций "еврокоммунизма" и обе партии согласились на игру по демократическим правилам). У КПИ – 9,3%, у НА – 8,4%; доля первой внутри пары а/с= 9,3 / (9,3 + 8,4) = 52,5%. Общий климат в голосующем социуме был задан доминирующей первой парой (для сравнения, в ФРГ, где христианские демократы и социал-демократы набирают примерно такой же процент голосов, что и СДЦ и ИСРП в Испании, их называют "народными партиями"). При необходимости комплементарную пару "КПИ – НА"(2) можно рассмотреть и подробнее, однако остановимся на таком объяснении, чтобы больше внимания уделить соотношению между демократами в целом и адептами тоталитаризма, или посттоталитаризма.

Как сказано, во второй половине 1970-х годов Испании был сообщен настолько мощный импульс в направлении к демократии, что вопрос, двигаться к ней или от нее, в сущности, не стоял. Если каждая из соразмерных демократических партий в отдельности, из-за боязни дестабилизировать общество и спровоцировать представителей старого режима на перехват инициативы, не шла на острую взаимную конфронтацию, следовательно, не делала заявку на полную победу, то совсем иначе обстояло с демократическим лагерем в целом, т.е. с двумя его партиями в совокупности. В этой плоскости у морально-политического лидера не существовало сомнений: Испания просто обязана жить по демократическим правилам, альтернатива прекрасно известна. Обозначив через асуммарный демократический электорат, а через с– общую численность избирателей, можно смело записать условие а ~ с, имея в виду, что демократы поставили твердой целью овладеть обществом в целом. А что же с оставшейся парой?

И фалангисты, и коммунисты, конечно, не могли не видеть идущих процессов и не отдавать себе отчет, что вряд ли реалистично надеяться на слишком многое. Однако каждый из двух акторов рассчитывал на справедливость, вернее, на то, что он под ней понимал. Фалангисты десятилетиями ставили себе в заслугу, что некогда остановили вакханалию, начавшуюся из-за левых радикалов – коммунистов и анархистов, поддержанных авантюристами со всего мира, – и полагали, что их исторический вклад по-прежнему должен цениться. По мнению сторонников франкистской идеологии, за сорок лет страна проделала значительный путь к прогрессу, о чем нельзя забывать. Наконец, окружение Франко после его смерти добровольно согласилось на преобразования, т.е. отдало власть ("попробовали бы ее взять без нашей доброй воли, без нашей заботы о благе страны"). К категории справедливости апеллировали и коммунисты. Кто в течение десятилетий диктатуры был самым непримиримым и стойким ее противником, кто, не щадя живота своего, шел на бой, погибал в тюрьмах, ни на день не прекращая подпольной борьбы? Где были тогда многие из сегодняшних реформаторов? Подобная апелляция к справедливости со стороны обеих тоталитаристских партий сопровождалась, повторим, трезвым пониманием, что преимущество все равно у демократов, и, как бы ни хотелось обратного, последние – впереди по признаку симпатии граждан. Совмещение двух разнонаправленных мотивов означает, что и фалангистов, и коммунистов, в общем, устроило бы "соразмерное" количество голосов, т.е. если бы реализовался вариант золотого сечения, при котором ведущее место принадлежит демократам, но и альтернативным партиям отдано должное. Реализация такого варианта в чистом виде означала бы b = 0,382 c, или, что то же, b = 0,618 a. Стремление к нему, как к цели, трансформирует равенство в пропорциональность: b ~ 0,618 a.

Но у тоталитаристов есть еще одна качественная особенность, указанная в разделе 3.1на материале русских большевиков. Идеологии такого рода требуют от своих сторонников преданности, верности, стойкой приверженности, неколебимости, не зависящих от внешних обстоятельств (такие идеологии, как отмечалось множеством авторов, сродни вере, имеют фидеистическое основание). Не проголосовать за "свою" партию равносильно предательству, а так как предательство партийцам не свойственно, их голоса – автоматически в родной электоральной копилке. Специально заботиться о них не надо. Что это означает на практике? – Именно за собственный электорат тоталитаристы не считают нужным бороться (что-то объяснять следует неофитам и колеблющимся, но никак не верным сторонникам), т.е. в состав поставленных целей аутентичная группа не входит. "Не ценят то, что имеют" – так говорилось о русских большевиках, но это верно по отношению к любым тоталитаристам. Уже известно, как в таком случае поступать: объем bследует исключить, вычесть (знак минус) из характеристического объема ценностно-целевой установки актора b. Но тогда b ~ (0,618 a – b). Соберем все условия вместе.

a ~ c

b ~ (0,618 a – b)

a + b = c.

После стандартных преобразований получим теоретическую цифру а/с? 0,786 = 78,6%.

На деле представители демократических партий в Испании собрали 34,8 + 30,3 = 65,1% голосов. У сторонников тоталитарных партий – 9,3 + 8,4 = 17,7%. Следовательно, доля первой группы составляет а/с= 65,1 / (65,1 + 17,7) = 78,6%, полное соответствие теории.

Теперь сравним полные кватерниорные паттерны: расчетный и действительный, – как это уже делалось ранее. Для получения теоретической картины необходимо взять две формообразующие пропорции: а/с= 53,6% (соответственно, b/c= 46,4%) и а/с= 78,6% ( b/c= 21,4%), – и построить из них разделенный на четыре части квадрат со сторонами по 100%:

Рис. 3-20

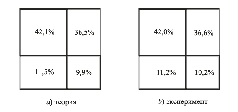

Площади четырех прямоугольников – образы электоральных объемов поименованных партий, выраженных в процентах. Для адекватного представления того, что получилось на практике, следует взять реальные цифры (их сумма, см. выше, равна 82,8%) и произвести нормировку к 100% (действительные величины – разделить на 0,828). Как и прежде, воспользуемся графическим способом представления данных по правилам геометрической алгебры:

Рис. 3-21

Соответствие расчетных величин реальным, по-видимому, удовлетворительно: расхождения – в десятых долях процента. Если согласиться, что в 1977 г. Испании еще не хватало непосредственного политического опыта в новых условиях, то здравый смысл ей был присущ в полной мере, включая сферу политики, – не только на сознательном, но и бессознательном уровне. Рациональное бессознательное сработало с точностью калькулятора. В подобных случаях в политологии говорят об установлении политического равновесия, или баланса, дискутируя лишь о его природе: равновесие то ли устанавливается автоматически, то ли обязано целенаправленной деятельности заинтересованных политических лидеров [198, c. 151]. К счастью, в рамках нашего подхода такая разграничительная линия не востребована: рациональные сознание и бессознательное в социуме действуют солидарно и неразрывно. Испания в 1977 г. представила один из интересных образцов самосогласованного (а значит, устойчивого) демократического паттерна, когда определенные начала гармонии воплотились в народной душе как идеал, к которому следует последовательно стремиться. По замечанию исследователя, парламентские выборы, состоявшиеся через два года, в 1979 г., "почти ничего не изменили ни в расстановке политических сил, ни даже в объемах голосования за отдельные партии" [101, c. 111], что избавляет нас от необходимости новых расчетов.

Чтобы убедиться, что феномен "производных" пропорций, надстроенных над каноническими, – не случайность, полезно воспользоваться еще одной иллюстрацией. Конечно, не только золотому сечению, но и пропорции 1 : ?3 иногда удается сыграть роль отправной, или исходной. Что произойдет, если один из членов конкурирующей политической пары имплицитно выберет для себя в качестве образца лидера из "жесткой гонки" (или, что численно то же, "благодушного соревнования", любого другого подходящего герменевтического варианта), тогда как второй займет самую распространенную из установок преследователя: bтянется за фаворитом а? В этом случае, очевидно

a ~(1/?3) c

( 29 )

b ~ a

a + b = c.

Чтобы сэкономить место, пропустим алгебраические преобразования и приведем окончательный результат:

а/с? 0,524 = 52,4%.

( 30 )

Соответственно, b/cсоставляет 47,6%.

Первая строчка (29) – очередная разновидность так называемых сложных, или производных, условий, берущая истоки в школьной математике. Возможно, это еще не забыто: если zесть функция от y, а y, в свою очередь, – функция от x, то функция f(x) = z[ y(x)] называется сложной функциейили композициейфункций от x. В конкретном случае, определенная совокупность условий, например (14) или (17), приводила к решению 1 : ?3. Это отношение – один из самых прочных и ключевых атрибутов коллективного сознания или бессознательного. Отталкиваясь от него как от основы, надстраивается второй этаж, т.е. берется функция от функции, равенство превращается в пропорциональность. Выше аналогичной процедуре были подвергнуты и золотое сечение, и величина 1/3.

Как и обещано, не станем препарировать самые тривиальные случаи соревнований двух акторов (процент, близкий к 52,4, встречается вовсе не редко)(3) и сразу обратимся к политическому кватерниону. Заодно разбавим стройный ряд, составленный из посттоталитарных социумов, и взглянем на Нидерланды.

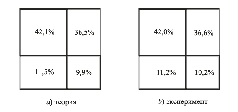

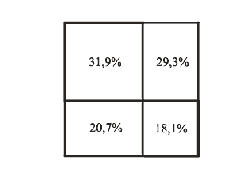

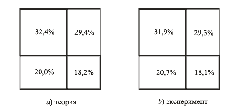

По результатам выборов в нижнюю палату парламента в 1994 г. ведущие позиции достались четырем партиям: Рабочей партии (37 мест), христианским демократам (34 места), либералам (21) и "Демократам- 66" (24 места), см. [167, c. 167]. Ближайшие преследователи четверки заметно отстали: у "Старшего поколения" – всего 7 мандатов, у "зеленых" – 5, у остальных – еще меньше. Этот факт, а также репрезентативность четверки (она покрывала собой более трех четвертей общего состава парламента) позволяют предположить, что политическое лицо голландского общества в данный период определяла именно она. Рабочая партия, либералы и "Демократы' 66" объединились в правительственную коалицию (у коалиции, кстати, – 61,3% от общего количества мест, ср. золотое деление, но это вряд ли в состоянии удивить, поэтому на сей раз занимаемся более тонкими соотношениями). Выясним пропорции внутри ведущей четверки.

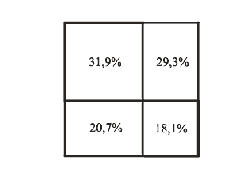

Четыре фактические цифры: 37, 34, 24, 21 (количества мандатов), – могут быть представлены тем же способом, что и прежде. Целое сравно их сумме: с= 116. Распределение процентных долей имеет следующий вид:

Рис. 3-22

Верхняя левая цифра отвечает удельному весу Рабочей партии, правая – христианских демократов. Внизу слева – относительный электоральный объем "Демократов- 66" и справа – либералов. В одном из планов картина довольно типичная для Европы: основная борьба за голоса избирателей развернулась между разновидностью социалистических сил, Рабочей партией, и представителями умеренно правых, христианскими демократами. Они заняли в общем зачете первое и второе места, оторвавшись от остальных. Однако, в отличие от тривиальной биполярности, названной оппозиции принадлежит здесь хотя и доминирующая, но не подавляющая роль. На долю двух ведущих партий пришлось 31,9 + 29,3 = 61,2% голосов в составе ведущей четверки, что вновь заставляет вспомнить о закономерности золотого сечения и позволяет предположить: население действительно полагало Рабочую партию и христианских демократов "главными" партиями, но при этом и совокупности остальных (либералам и "Демократам- 66") удавалось составить конкуренцию первым, следуя за ними пусть не по пятам, но и без фатального отставания. С подобными ситуациями мы уже знакомы, и более любопытным кажется соотношение между парами в другом направлении.

Например, если исследуется оппозиция "Рабочая партия – христианские демократы", на долю лидера в ней приходится а/с= 31,9 / (31,9 + 29,3) = 52,1% – величина, недалекая от теоретических 52,4%. Сходным образом, в рамках второй пары "Демократы- 66 – либералы" на долю первых выпадает а/с= 20,7 / (20,7 + 18,1) = 53,4%. Ничто не препятствует проверить гипотезу, что в 1994 г. общественное сознание голландцев находилось под знаком двух независимых формообразующих парадигм: золотого сечения и производной пропорции 52,4% (подражание "жесткой гонке"):

Рис. 3-23

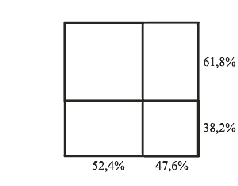

Сравним вычисленные цифры с реальными:

Рис. 3-24

Результаты сопоставления оставляют благоприятное впечатление и свидетельствуют о правдоподобности использованной гипотезы.

Ранее фигурировал пример Швейцарии, в которой – см. рис. 3-14 и 3-15 – в процессе парламентских выборов актуализировалась двойная пропорция 1 : ?3. В Голландии, судя по полученным данным, наряду с отношением золотого сечения, реализовался и вариант подражанияпропорции 1 : ?3. Как и в случае с Испанией 1977 г., по двум направлениям действовали различныеформообразующие начала. Таким образом, рассмотрена еще одна модификация сложных, или композиционных, закономерностей. И для Швейцарии, и для Нидерландов характерными оказались не абсолютно "чистые", но все же рельефно проступающие кватерниорные партийно-политические модели, подчиненные элементарно-математическим правилам. Что заставляет по-новому поставить вопрос, почему.

Для начала зададимся вопросом, в чем принципиальное отличие четырехполюсных систем от двухполюсных. В разделившемся на крупные политические (идеологические, программные) группы социуме уже в случае биполярности осуществляется поиск организационных форм, обеспечивающих как его самосохранение (стабильность, самосогласованность), так и динамичность. Инструмент выборов с последующим формированием представительных органов власти удовлетворяет обоим условиям. Во-первых, определение состава парламентов осуществляется по итогам