Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

Упоминание об инвариантах заставляет вновь вернуться к привычкам, т.к. ряд элементарно-математических понятий и действий, несомненно, попадают в круг таковых. Привычка зачастую заменяет собой понимание, как узнавание (знакомого) заменяет знание. В ходе многократного повторения арифметических представлений и их эвфемизмов они обрастают живыми ассоциациями и приносят заметное удовлетворение: нас понимают и принимают. Акт подражания исключительно важен в социо-культурных процессах. В рамках традиционного, донаучного (т.е. до Древней Греции, а потом до Ренессанса) знания не требовалось доказательств – было достаточно сослаться на авторитет реального или мифологического Учителя. Этот момент не исчез и в жизни современного социума: мы пользуемся, скажем, некоей идеологемой только потому, что слышали ее по TV и в этом с нами солидарен сосед. Но сказанное не снимает вопроса, почему одна идеологема подхватывается, овладевает умами и сердцами, а другая отторгается и угасает. Мы выделяем в этом явлении рациональное измерение, наличие или отсутствие логического стержня, т.е. выясняем, подтверждает или, напротив, опровергает идеологема саму себя. Хотя не следует сбрасывать со счетов и эмпатический, суггестивный аспект: ведь мы имеем дело не столько с доказательностью, обоснованностью, сколько с

убеждениями, обязанными, в частности, количеству "рекламных" повторов. Как бы там ни было, в Новейшее время принято полагаться на собственный разум, реагировать на критику, и явные логические противоречия по существу приговаривают общественные концепты к скорому разрушению. Несмотря на прогрессивность современного социума, на быстроту перемен, он опирается на более глубокий, более незыблемый, чем прежде, фундамент – элементарное рациональное, имеющее дочеловеческие корни.(4) "Омассовление", демократизация, рост коммуникаций придают этому феномену тотальный характер: мы заражаем друг друга простейшими истинами поверх и помимо государственных, социальных, дисциплинарных границ, чем проще – тем безусловней, тогда как истины сложные большей частью не переступают порога кафедр и специализированных конференций. На этаж выше осуществляются вариации, например, солидарные переходы от М = 3 к М = 4 или обратно, однако и они зиждутся на той же почве. "Привычка – вторая натура", и мы строим "вторую природу" – культуру, общество – согласно врожденной и благоприобретенной привычке к простейшей рациональности. Соответствующие идеи давно овладели массами, превратившись тем самым в материальный фактор; каждый существенный акт идентификации и самоидентификации осуществляется в названных рамках, придавая числу экзистенциальную силу. Даже новое изобретается на той же интеллектуальной и имагинативной платформе. Кто или что в состоянии изменить подобную ситуацию и способны ли радикально повлиять на нее самые свежие новости? Другой вопрос, что коллективному бесознательному зачастую не сразу удается подняться до последовательного даже самого элементарного рационального уровня, и тогда ему приходится искать решения имплицитных (представленных в

разделе 1.2) уравнений путем более или менее случайных аналогий, проб и ошибок (чему соответствует упомянутая бессознательность – как самих уравнений, так и процесса их решения), проходя через череду в конечном счете неприемлемых положений, например политических. Впрочем, и в самой математике метод итераций (последовательных приближений) признан одним из законных, в любом случае главный критерий – логическая оправданность конечного результата, чтобы концы сходились с концами.

Выше упоминался факт теоретической нагруженности впечатлений, с ударением на "теоретическую нагруженность", но справедлива и инверсная акцентировка: с учетом "переживания истины" сами коллективные эмоции текут по давно проложенным теоретическим знанием руслам. Когда приходит время, чтобы общество изменило свою структуру, возникает настоящая психическая эпидемия, и в самых разных областях культуры и социальной организации практически синхронно формируются одни и те же паттерны (см. выше: в литературе, физике, политике, истории, философии"). Когда упоминают, например, новые страхи, обычно обращают внимание на их техногенность и техноморфность: страх ядерной войны, экологической катастрофы, НЛО, СПИДа, – то же относится и к коллективным утопиям: всеобщее благополучие, которое сулит технический прогресс. Но с неменьшим основанием можно отметить преломление даже иррационального сквозь призму образования и, не в последнюю очередь, элементарной математики. Число организует жизнь общества изнутри, посредством сознания и эмоций его членов (для более тщательного обоснования стоило бы, вероятно, взять утверждение Т.Адорно: "У общественного целого нет собственной жизни поверх жизни составных частей, из которых оно само состоит" [417, S. 599]). Критичность современного человека препятствует долговременной реализации вариантов, кричаще противоречащих простейшей логике.

В настоящей главе проанализирована лишь одна из разновидностей числовых закономерностей, опирающаяся на небольшой подраздел элементарной математики. В частности, полугласно была использована предпосылка взаимозаменимости (фунгибельности) составных частей. Взаимозаменяемы единицы в процессе счета, т.к. они идентичны друг другу. Среди вариантов комбинаторных операций также был выбран тот, который предполагает независимость результата от порядка следования элементов: сочетания, а не, скажем, размещения. Подобная предпосылка по сути заложена во множестве действующих представлений: так, например, модель трехмерного пространства предполагает, что разные измерения эквивалентны друг другу. Гипотезы фунгибельности зачастую придерживалась и древность, но в эпоху масс, в эпоху образованных обществ она превратилась в сквозную, захватив даже отношение к человеку. В общих вопросах современное мировоззрение отдает предпочтение функциональному ракурсу, в рамках которого господствует взаимная заменимость, и, как правило, оставляет за скобками уникальность, личностную незаменимость. Под такую шапку попадает и свободный выбор торгового партнера, его легкая и быстрая смена – вместо прежних длительных экономических связей с "данными Богом" соседями или традиционными, "от отцов", клиентами, – и демократический выбор партий, правителей. "Не боги горшки обжигают", и, мнится, чистильщик сапог или кухарка вправе претендовать на высший государственный пост. С момента отмены сословий человек превратился в хозяина своего социального положения (рост социальной мобильности). Свободная вариация вторглась и в институт брака: супружеские пары образуются и распадаются добровольно, перегруппируясь без серьезных препятствий. Подобной ментальности вполне соответствуют и задействованные в модели понятия. Одна из альтернатив, также не чуждая нашей культуре, вынесена в Приложение ( Приложение 2 ), однако с ним целесообразней знакомиться вместе с третьей главой.

Сказанное не исчерпывает списка попутных проблем, возникающих в связи с применением элементарно-математических методов к вопросам культуры и социума, но книга еще не закончена. Две следующие главы позволят точнее понять, с чем, собственно, мы столкнулись.

1 См., напр., у Дж. Бруно: "Природа – это деяния Бога в вещах".

2 Как и символ [218, c. 17], число пребывает на стыке ноуменального и реального, горнего и дольнего. По словам С.С.Аверинцева, "сама структура символа направлена на то, чтобы погрузить каждое частное явление в стихию "первоначал" бытия и дать через это явление целостный образ мира" [5]. Аналогично, к стихии "первоначал" апеллирует и число – к началам если не бытия, то мышления.

3 Росту издержек способствуют и особенности новейшей культуры, в первую очередь ее гуманитарного и социального секторов. По словам Деррида, если модернистский проект еще претендовал на универсальную картину мира, рассчитывал, что ему удастся охватить, присвоить этот мир, то постмодернистский свободен от такой иллюзии. Ситуация напоминает картину с Вавилонской башней – та же разрозненность. Противовесом концептуальной дробности, антихолистичности высокой культуры, фрагментарности специализированных дисциплин служат восходящие объединительные тенденции на массовом уровне: унифицированность стандартов образования, планетарная клишированность поп-культуры и поп-сознания. В философии ХХ в. общепризнан факт "теоретической нагруженности впечатлений", т.е. восприятия реальности сквозь призму заранее известных теорий. В последние десятилетия реальность еще более виртуализировалась, т.к. знание о ней мы черпаем не столько из собственного опыта, сколько из сообщений, средств массовой информации, которые и сами "теоретически нагружены". Такая "нагруженность", следовательно, "закольцована", возведена в квадрат, причем в первую очередь речь идет не о сложных теориях, а элементарных. Профаны в целом, таким образом, не страдают шизофренией интеллектуалов, для них этот мир стал только более постижимым, универсальным. И поскольку именно они в конечном счете делают погоду в современных обществах, остается дать специалистам толстовский совет "опроститься", не слишком мешать естественному ходу событий.

4 Ср. высказывание одного из Нобелевских лауреатов, Е.Вигнера: "Я убежден, что в эпистемологических дискуссиях полезно отказаться от представления об исключительно высоком положении человеческого интеллекта на абсолютной шкале. В ряде случаев полезно рассматривать достижения, доступные и при уровне развития, свойственном отдельным видам животных" [73, c. 195].

Начало формы

Конец формы

Социально-политические революции индустриальной эпохи, хотя и разражаются порой неожиданно, как гроза, хотя и кажутся многим прорывом неуправляемых иррациональных стихий в дотоле заведенный порядок, тем не менее являются правилом, а не исключением, ибо ни одной из мало-мальски развитых стран их не удалось избежать. Вступив в эпоху масс, социумы переживают регулярные или спорадические взрывы в экономике, технике, науке, искусстве и т.д., но в данной главе сосредоточимся на политической сфере. Последняя достаточно автономна, и воздействия на нее процессов в других областях (например, смена технологических ступеней) в основном не будут рассматриваться. Синхронно с открывшейся полосой политических революций наблюдается экспансия светского просвещения, нетрадиционной трудовой деятельности, в связи с чем скачкообразно растет коллективная сознательная и бессознательная рациональность.

Политические революции, по определению, разрушают прежний порядок, создавая на развалинах новый. Они всегда – дестабилизация, непримиримый конфликт, когда затруднительно предсказать победу одной из сторон. Если начало революции так или иначе поддается аналитическому предвидению (констатация революционной ситуации, кардинальных социально-экономических антагонизмов, присутствие субъективных предпосылок), то ее протекание и развязка то и дело посрамляют прогнозы. Причин тому много.

Во-первых, вообще под дискурсивное описание подпадают только сбалансированные в своих конструктивных аспектах процессы. Без этого не составить модели, не обнаружить инварианты и, значит, не удастся аргументированно судить и о будущем. Глубокая дестабилизация же препятствует формулировке транзитивных условий. Революция как событие обычно считается девиацией, производит на современников впечатление хаоса, иррационального приступа, что подтверждается противоречащим принятым нормам поведением активных участников. Отождествление с царством хаоса заведомо исключает внятные выводы, если не считать таковыми трюизмы о неприемлемости насилия.

Во-вторых, современники революций волей-неволей психологически вовлекаются в происходящее, сближая собственную концептуальную позицию с позицией одной из сторон, что означает идеологизированность. Последняя – смесь рационального и эмоционально-волевых предпочтений, что, конечно, противоречит "бесстрастности", которой пристало бы обладать теоретику. Не исключение и историки, которые настолько "вживаются" в свой предмет, что даже задним числом грешат против объективности, склоняясь к избранным идеологическим краскам (выдаваемым за "позицию" автора).

В-третьих, как сказано, революция – радикальное изменение, т.е. на ее входе действует один порядок, доминируют одни общественные критерии, а на выходе – другие. Если рассматривать сам ход революции, ее "тело", остается неясным, что брать в качестве методического инструмента: первые, вторые или нечто третье. Нередко на роль такового назначается позиция победителя: его подход, мол, на деле доказал свою правоту. Когда после очередной революции бывший победитель попадает в побежденные, его историческая правота оказывается "в конце концов" опровергнутой. Еще свежи в памяти отечественного читателя пропагандистские картинки вооруженной единственно верной теорией и уверенно ведущей сквозь коллизии революции и Гражданской войны коммунистической партии, а затем, спустя 70 лет, ниспровержения этого "изначально лживого и неправедного тирана". Где верх берут либералы, там господствует их доктрина, преобладают их трактовки. Очевидна несостоятельность такого подхода, более напоминающего суггестивные акции, "промывку мозгов", чем научность, и явно непригодного для прогнозов.

В-четвертых, революция, как острый кризис, заставляет участников и свидетелей волноваться: враг силен, исход выверяется на тонких весах, результат до последнего момента неясен. Неясность – антипод как рациональности, так и прогностичности. При этом, поскольку во всякой политике задействованы волевые, эмоциональные факторы, групповые и личные представления, в момент революции же – особенно, постольку последняя "витализируется", ее исход кажется если не совсем случайным, то его объективная обусловленность адресуется чему угодно – сопряженным, но посторонним вещам: экономической ступени, социальным раскладам, характеру культуры, талантам и поведению лидеров, – но в объективности и рациональности отказывается сфере политики как таковой. Так собственное незнание выдается за неопределенность по существу.

Перечень причин можно продолжить, но в любом случае за ним стоит гипотеза об исключительной сложности, многофакторности революции как процесса, которые и ответственны за непредсказуемость. В подтверждение подобного отношения к революциям в последние десятилетия из естественных наук заимствовано понятие бифуркации, т.е. разветвления траектории возможного движения или развития. Вместе с "безобидным" термином в политологию переносится и его контекстуальный антураж, присущий неравновесной термодинамике, синергетике. Принципиальной вариативности, индетерминированности соответствует и пестуемое представление о принципиальной открытости социального будущего и, следовательно, его коренной зависимости от нас, ныне действующих, что согревает мыслью о собственной значимости и исторической свободе, которую ничто у нас не в силах отнять.

Как и обещано в первой главе, здесь будет опробована прямо противоположная установка. Согласно историческому опыту, любая из политических революций рано или поздно заканчивалась, и общество возвращалось к хотя бы условной стабильности (эволюции или стагнации). Вместе с тем сходила на нет феерия иррациональности, неопределенности: политическое устройство в эпоху относительно образованных обществ непременно опирается на артикулированые рациональные начала. Рациональность, собственно, не гибла и в горниле революций, ибо революции эпохи масс тем и отличаются от "слепых" бунтов предшествующих столетий, что всякий раз прибегают к связным систематизированным формулировкам поставленных целей. Подобному свойству не чужда каждая из противоборствующих сторон – и пропаганда нового, и контрпропаганда. Народные массы ставятся перед контрастными альтернативами, которые эксплицитно апеллируют и к рассудку. Таким образом, все же удается найти транзитивное качество, присущее как революциям, так и промежуткам между ними, и это качество – рациональность, определенность. Если принимать за точки отсчета не сами революции, а состояния после них, данное утверждение тем более справедливо.

Упомянутая рациональность своеобразна. Тематику составляет, напомним, эпоха масс, когда именно этот актор превратился в творца истории, включая историю политическую. Без активного участия или, как минимум, санкции масс невозможны ни общественный порядок, ни революция. В таком случае тотальная рациональность может быть разве что наипростейшей, ибо большинству изыски невнятны. Эта предпосылка пребывает в явном противоречии с вышеупомянутой гипотезой о сложности социума и революций, но признаки простоты и сложности – не следствия фактов, а принадлежат к классу установочных. Здесь принимается установка простоты, именно на такие закономерности нацелен наш поиск; посмотрим, что в дальнейшем отсюда получится.

Из рациональности и простоты – читатель вправе вспомнить о роли простейшей рациональности, см. Предисловие ,– вытекает еще одна черта коллективного сознания и его политических плодов: детерминация. Свобода имеет четкие ограничители, в частности, ни одна из влиятельных партий, ни одно из государств новейшей истории, несмотря на многообразие конкретных позиций, не в состоянии сколько-нибудь длительно пренебрегать элементарными логическими истинами. Солидарная верность последним диктует определенные исторические закономерности, действующие с неизбежностью шестереночной передачи, независимо от специфики стран и цивилизаций. Да, в момент революции перед обществом распахивается пространство выбора, но действительно ли выбор абсолютно свободен или все же заключен в известные рамки?

Как и в первой главе, речь пойдет о тривиальных структурах. На сей раз, однако, не синхронических, а диахронических, т.е. взятых в хронологической последовательности, конкретнее – в последовательности революций как маркеров. Вновь в центре внимания окажутся не детали происходящего (они в самом деле чрезвычайно вариативны, непредсказуемы), а интегральная семантика результатов. В круг второстепенных при подобном подходе попадает даже "деталь", обычно считающаяся самой важной, – выявление победившей и побежденной сторон, выяснение коллизий их схватки. В разных случаях верх одерживают различные политические силы, но по признаку верности элементарным логическим истинам все они – независимо, повторим, от страны и от времени (в границах эпохи масс) – унифицированы. И значит, во многом объективными оказываются конечные итоги. Если угодно, по аналогии с прежним, предмет интереса – своеобразная грамматика революций, их линейного ряда. Каждый тезис должен быть проверен на репрезентативном эмпирическом материале. К счастью, дефицитом информации о революциях и их фактических результатах ни история, ни общественное сознание не страдают. Если факт детерминации подтвердится, это обстоятельство удастся использовать для прогнозов.

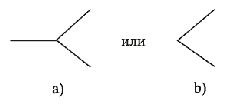

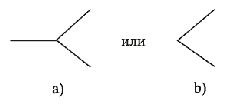

Итак, каждая революция есть конфликт, ситуация выбора между различными вариантами последующего исторического движения. Такие моменты кризиса, напряженной борьбы образно называют "развилками истории" или, как сказано, "точками бифуркации". Направление исторического и политического развития в этих точках подвергается расщеплению, что можно изобразить с помощью схемы:

Ситуация конфронтации, именно двойственного, а не более взвешенного тройственного и не более кратного выбора характерна для эпохи масс, для ее специфически партийного метода разрешения сложных интеллектуальных и ментальных проблем. Для решения судьбоносных вопросов общественного бытия здесь сколачиваются партии, блоки, лагеря – идея непременно должна овладеть массами, физическая борьба которых определяет исход того или иного решения. Для победы необходимо количественное, силовое (в кавычках и без кавычек) превосходство, поэтому речь всякий раз идет о большинстве, об овладении критической половиной и, соответственно, о бинарностивыбора. Реальное многообразие активного выбора при этом оказывается если не мнимым, то по существу сводимым к двум "генеральным" направлениям, по отношению к которым все прочие представляются "линейно зависимыми", отличающимися друг от друга лишь по степени и способу комбинации черт двух главных альтернатив (всем членам общества предлагается непременно "определиться", т.е. занять позицию в системе координат, заданной этими двумя альтернативами). Зоны утраты однозначности поэтому и изображаются схемой 2-1.

Едва ли уместно вдаваться в детальный анализ указанной особенности, хотя для контраста можно сослаться, например, на исследование Н.И.Николаева [228]. Разрабатывая гипотезу так называемой "кириллической цивилизации" (термин – производная от кириллического письма), географически простирающейся от Сербии до Тихого океана, автор оперирует ситуациями тройственноговыбора. Это и избрание Киевской Русью религии в "Повести временных лет", и русский витязь на распутьи, и историческая развилка второй трети ХVII в., для которой, согласно А.М.Панченко, характерно наличие трех главных альтернатив: западнической (позже петровской), грековосточной (впоследствии никонианской), самобытной (затем старообрядческой), – и др. Воздержимся от оценок, насколько адекватна подобная картина реальным процессам далекой истории, но для эпохи масс с ее количественным подходом (добиться большинства в вооруженной борьбе или на выборах) она, как сказано, нерелевантна. Так, скажем, хотя в Гражданской войне 1918 – 20 гг. в России задействованных сторон номинально было три: помимо "белых" и "красных", еще и "зеленые", – на деле ведущими были только первые две, тогда как крестьянские армии были плохо вооруженными и организованными, их действия нескоординированными, а главное – у них отсутствовала внятная идеология, программа и цель. Оттого в настоящем контексте предпочтение отдается схеме 2-1.

Сходной точки зрения придерживается и Ст.У.Ларсен, который, обсуждая политические и геополитические модели С.Роккана, замечает: "Значительная часть исторических "решений" и "изменений курса" действительно имеет форму выбора между "да" и "нет". Могут быть различные способы принятия решений, за каждым конкретным из них стоять любого рода высказанные побуждения, однако результаты во многом дихотомичны и необратимы" [174, c. 41]. Дихотомия проще трихотомии и более кратных делений и оттого аутентичнее эпохе масс, в особенности ее революциям; в ходе революции каждому из активных коллективных фигурантов все просто и ясно: "кто прав, кто неправ". Дихотомическому расщеплению соответствует схема так называемых Т-бифуркаций (см., напр., [122]), т.е. рис. 2-1, которая в дальнейшем и будет задействована. Наиболее элементарное обычно связано с архаическим, и, в частности, Пифагор утверждал, что в жизни есть три пути, разделяющиеся наподобие греческой буквы ипсилон (см., напр., [360, c. 484]). Перефразируя Паскаля: "Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не бог философов", – мы намерены изучать революции рядового человека, улицы, масс, а не революции кафедр политологии.

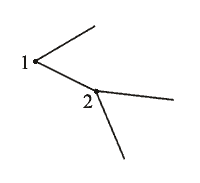

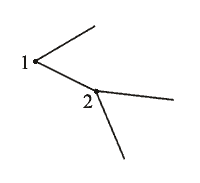

Наряду с бинарностью выбора, традиционным демократическим, партийным обществам, как известно, присуще наличие трех основных типов политических сил: либеральных, консервативных, радикальных (вар.: социалистических). Совокупность трех элементов обеспечивает своеобразную полноту, см. раздел 1.3. Чтобы подготовить поле для демократической, партийной жизнедеятельности, одной бифуркации поэтому недостаточно. Эпоха масс и в данном случае решает проблему количественно – путем повторения точек бифуркации. Нетрудно заметить, что две следующие одна за другой подобные точки обеспечивают надлежащую тринитарность:

Это не означает, что основных партий (блоков партий) в социуме в результате становится три, а не две. Всякий раз главный выбор осуществляется между двумя. Как отмечалось в одной из статей [312], массовому социуму для устойчивости, относительной равновесности должна быть присуща приблизительная симметрия политического строения, т.е. в нем должно существовать четноечисло наиболее активных и влиятельных политических сил. В противном случае система приобретает черты нестабильности и/или насильственности. Однако после двух следующих одна за другой бифуркаций две реальные партии (два блока партий) приобретают свободу маневра, присваивая себе лозунги, программы, элементы идеологии не двух вариантов, а трех, сочетая в себе либеральные, консервативные, радикальные черты в области стратегии, тактики, методов, целей, идеологии.

Обратимся к области фактов. Великая английская революция, заключавшаяся в борьбе сторонников Долгого парламента с роялистами, разрешилась в результате диктатурой Кромвеля и реставрацией Стюартов. Потребовалась еще одна, так называемая "Славная", революция, чтобы Британия пришла к той политической системе, которой отвечала свободная партийная деятельность и которая наблюдается и поныне. Схема данных событий, таким образом, подпадает под рис. 2-2, где первая точка бифуркации представляет Великую английскую революцию, а вторая – "Славную".

Выше упоминался факт теоретической нагруженности впечатлений, с ударением на "теоретическую нагруженность", но справедлива и инверсная акцентировка: с учетом "переживания истины" сами коллективные эмоции текут по давно проложенным теоретическим знанием руслам. Когда приходит время, чтобы общество изменило свою структуру, возникает настоящая психическая эпидемия, и в самых разных областях культуры и социальной организации практически синхронно формируются одни и те же паттерны (см. выше: в литературе, физике, политике, истории, философии"). Когда упоминают, например, новые страхи, обычно обращают внимание на их техногенность и техноморфность: страх ядерной войны, экологической катастрофы, НЛО, СПИДа, – то же относится и к коллективным утопиям: всеобщее благополучие, которое сулит технический прогресс. Но с неменьшим основанием можно отметить преломление даже иррационального сквозь призму образования и, не в последнюю очередь, элементарной математики. Число организует жизнь общества изнутри, посредством сознания и эмоций его членов (для более тщательного обоснования стоило бы, вероятно, взять утверждение Т.Адорно: "У общественного целого нет собственной жизни поверх жизни составных частей, из которых оно само состоит" [417, S. 599]). Критичность современного человека препятствует долговременной реализации вариантов, кричаще противоречащих простейшей логике.

В настоящей главе проанализирована лишь одна из разновидностей числовых закономерностей, опирающаяся на небольшой подраздел элементарной математики. В частности, полугласно была использована предпосылка взаимозаменимости (фунгибельности) составных частей. Взаимозаменяемы единицы в процессе счета, т.к. они идентичны друг другу. Среди вариантов комбинаторных операций также был выбран тот, который предполагает независимость результата от порядка следования элементов: сочетания, а не, скажем, размещения. Подобная предпосылка по сути заложена во множестве действующих представлений: так, например, модель трехмерного пространства предполагает, что разные измерения эквивалентны друг другу. Гипотезы фунгибельности зачастую придерживалась и древность, но в эпоху масс, в эпоху образованных обществ она превратилась в сквозную, захватив даже отношение к человеку. В общих вопросах современное мировоззрение отдает предпочтение функциональному ракурсу, в рамках которого господствует взаимная заменимость, и, как правило, оставляет за скобками уникальность, личностную незаменимость. Под такую шапку попадает и свободный выбор торгового партнера, его легкая и быстрая смена – вместо прежних длительных экономических связей с "данными Богом" соседями или традиционными, "от отцов", клиентами, – и демократический выбор партий, правителей. "Не боги горшки обжигают", и, мнится, чистильщик сапог или кухарка вправе претендовать на высший государственный пост. С момента отмены сословий человек превратился в хозяина своего социального положения (рост социальной мобильности). Свободная вариация вторглась и в институт брака: супружеские пары образуются и распадаются добровольно, перегруппируясь без серьезных препятствий. Подобной ментальности вполне соответствуют и задействованные в модели понятия. Одна из альтернатив, также не чуждая нашей культуре, вынесена в Приложение ( Приложение 2 ), однако с ним целесообразней знакомиться вместе с третьей главой.

Сказанное не исчерпывает списка попутных проблем, возникающих в связи с применением элементарно-математических методов к вопросам культуры и социума, но книга еще не закончена. Две следующие главы позволят точнее понять, с чем, собственно, мы столкнулись.

Примечания

1 См., напр., у Дж. Бруно: "Природа – это деяния Бога в вещах".

2 Как и символ [218, c. 17], число пребывает на стыке ноуменального и реального, горнего и дольнего. По словам С.С.Аверинцева, "сама структура символа направлена на то, чтобы погрузить каждое частное явление в стихию "первоначал" бытия и дать через это явление целостный образ мира" [5]. Аналогично, к стихии "первоначал" апеллирует и число – к началам если не бытия, то мышления.

3 Росту издержек способствуют и особенности новейшей культуры, в первую очередь ее гуманитарного и социального секторов. По словам Деррида, если модернистский проект еще претендовал на универсальную картину мира, рассчитывал, что ему удастся охватить, присвоить этот мир, то постмодернистский свободен от такой иллюзии. Ситуация напоминает картину с Вавилонской башней – та же разрозненность. Противовесом концептуальной дробности, антихолистичности высокой культуры, фрагментарности специализированных дисциплин служат восходящие объединительные тенденции на массовом уровне: унифицированность стандартов образования, планетарная клишированность поп-культуры и поп-сознания. В философии ХХ в. общепризнан факт "теоретической нагруженности впечатлений", т.е. восприятия реальности сквозь призму заранее известных теорий. В последние десятилетия реальность еще более виртуализировалась, т.к. знание о ней мы черпаем не столько из собственного опыта, сколько из сообщений, средств массовой информации, которые и сами "теоретически нагружены". Такая "нагруженность", следовательно, "закольцована", возведена в квадрат, причем в первую очередь речь идет не о сложных теориях, а элементарных. Профаны в целом, таким образом, не страдают шизофренией интеллектуалов, для них этот мир стал только более постижимым, универсальным. И поскольку именно они в конечном счете делают погоду в современных обществах, остается дать специалистам толстовский совет "опроститься", не слишком мешать естественному ходу событий.

4 Ср. высказывание одного из Нобелевских лауреатов, Е.Вигнера: "Я убежден, что в эпистемологических дискуссиях полезно отказаться от представления об исключительно высоком положении человеческого интеллекта на абсолютной шкале. В ряде случаев полезно рассматривать достижения, доступные и при уровне развития, свойственном отдельным видам животных" [73, c. 195].

Начало формы

Конец формы

Глава 2. Революции, "революции", общество (Логические циклы новейшей политической истории)

Социально-политические революции индустриальной эпохи, хотя и разражаются порой неожиданно, как гроза, хотя и кажутся многим прорывом неуправляемых иррациональных стихий в дотоле заведенный порядок, тем не менее являются правилом, а не исключением, ибо ни одной из мало-мальски развитых стран их не удалось избежать. Вступив в эпоху масс, социумы переживают регулярные или спорадические взрывы в экономике, технике, науке, искусстве и т.д., но в данной главе сосредоточимся на политической сфере. Последняя достаточно автономна, и воздействия на нее процессов в других областях (например, смена технологических ступеней) в основном не будут рассматриваться. Синхронно с открывшейся полосой политических революций наблюдается экспансия светского просвещения, нетрадиционной трудовой деятельности, в связи с чем скачкообразно растет коллективная сознательная и бессознательная рациональность.

Политические революции, по определению, разрушают прежний порядок, создавая на развалинах новый. Они всегда – дестабилизация, непримиримый конфликт, когда затруднительно предсказать победу одной из сторон. Если начало революции так или иначе поддается аналитическому предвидению (констатация революционной ситуации, кардинальных социально-экономических антагонизмов, присутствие субъективных предпосылок), то ее протекание и развязка то и дело посрамляют прогнозы. Причин тому много.

Во-первых, вообще под дискурсивное описание подпадают только сбалансированные в своих конструктивных аспектах процессы. Без этого не составить модели, не обнаружить инварианты и, значит, не удастся аргументированно судить и о будущем. Глубокая дестабилизация же препятствует формулировке транзитивных условий. Революция как событие обычно считается девиацией, производит на современников впечатление хаоса, иррационального приступа, что подтверждается противоречащим принятым нормам поведением активных участников. Отождествление с царством хаоса заведомо исключает внятные выводы, если не считать таковыми трюизмы о неприемлемости насилия.

Во-вторых, современники революций волей-неволей психологически вовлекаются в происходящее, сближая собственную концептуальную позицию с позицией одной из сторон, что означает идеологизированность. Последняя – смесь рационального и эмоционально-волевых предпочтений, что, конечно, противоречит "бесстрастности", которой пристало бы обладать теоретику. Не исключение и историки, которые настолько "вживаются" в свой предмет, что даже задним числом грешат против объективности, склоняясь к избранным идеологическим краскам (выдаваемым за "позицию" автора).

В-третьих, как сказано, революция – радикальное изменение, т.е. на ее входе действует один порядок, доминируют одни общественные критерии, а на выходе – другие. Если рассматривать сам ход революции, ее "тело", остается неясным, что брать в качестве методического инструмента: первые, вторые или нечто третье. Нередко на роль такового назначается позиция победителя: его подход, мол, на деле доказал свою правоту. Когда после очередной революции бывший победитель попадает в побежденные, его историческая правота оказывается "в конце концов" опровергнутой. Еще свежи в памяти отечественного читателя пропагандистские картинки вооруженной единственно верной теорией и уверенно ведущей сквозь коллизии революции и Гражданской войны коммунистической партии, а затем, спустя 70 лет, ниспровержения этого "изначально лживого и неправедного тирана". Где верх берут либералы, там господствует их доктрина, преобладают их трактовки. Очевидна несостоятельность такого подхода, более напоминающего суггестивные акции, "промывку мозгов", чем научность, и явно непригодного для прогнозов.

В-четвертых, революция, как острый кризис, заставляет участников и свидетелей волноваться: враг силен, исход выверяется на тонких весах, результат до последнего момента неясен. Неясность – антипод как рациональности, так и прогностичности. При этом, поскольку во всякой политике задействованы волевые, эмоциональные факторы, групповые и личные представления, в момент революции же – особенно, постольку последняя "витализируется", ее исход кажется если не совсем случайным, то его объективная обусловленность адресуется чему угодно – сопряженным, но посторонним вещам: экономической ступени, социальным раскладам, характеру культуры, талантам и поведению лидеров, – но в объективности и рациональности отказывается сфере политики как таковой. Так собственное незнание выдается за неопределенность по существу.

Перечень причин можно продолжить, но в любом случае за ним стоит гипотеза об исключительной сложности, многофакторности революции как процесса, которые и ответственны за непредсказуемость. В подтверждение подобного отношения к революциям в последние десятилетия из естественных наук заимствовано понятие бифуркации, т.е. разветвления траектории возможного движения или развития. Вместе с "безобидным" термином в политологию переносится и его контекстуальный антураж, присущий неравновесной термодинамике, синергетике. Принципиальной вариативности, индетерминированности соответствует и пестуемое представление о принципиальной открытости социального будущего и, следовательно, его коренной зависимости от нас, ныне действующих, что согревает мыслью о собственной значимости и исторической свободе, которую ничто у нас не в силах отнять.

Как и обещано в первой главе, здесь будет опробована прямо противоположная установка. Согласно историческому опыту, любая из политических революций рано или поздно заканчивалась, и общество возвращалось к хотя бы условной стабильности (эволюции или стагнации). Вместе с тем сходила на нет феерия иррациональности, неопределенности: политическое устройство в эпоху относительно образованных обществ непременно опирается на артикулированые рациональные начала. Рациональность, собственно, не гибла и в горниле революций, ибо революции эпохи масс тем и отличаются от "слепых" бунтов предшествующих столетий, что всякий раз прибегают к связным систематизированным формулировкам поставленных целей. Подобному свойству не чужда каждая из противоборствующих сторон – и пропаганда нового, и контрпропаганда. Народные массы ставятся перед контрастными альтернативами, которые эксплицитно апеллируют и к рассудку. Таким образом, все же удается найти транзитивное качество, присущее как революциям, так и промежуткам между ними, и это качество – рациональность, определенность. Если принимать за точки отсчета не сами революции, а состояния после них, данное утверждение тем более справедливо.

Упомянутая рациональность своеобразна. Тематику составляет, напомним, эпоха масс, когда именно этот актор превратился в творца истории, включая историю политическую. Без активного участия или, как минимум, санкции масс невозможны ни общественный порядок, ни революция. В таком случае тотальная рациональность может быть разве что наипростейшей, ибо большинству изыски невнятны. Эта предпосылка пребывает в явном противоречии с вышеупомянутой гипотезой о сложности социума и революций, но признаки простоты и сложности – не следствия фактов, а принадлежат к классу установочных. Здесь принимается установка простоты, именно на такие закономерности нацелен наш поиск; посмотрим, что в дальнейшем отсюда получится.

Из рациональности и простоты – читатель вправе вспомнить о роли простейшей рациональности, см. Предисловие ,– вытекает еще одна черта коллективного сознания и его политических плодов: детерминация. Свобода имеет четкие ограничители, в частности, ни одна из влиятельных партий, ни одно из государств новейшей истории, несмотря на многообразие конкретных позиций, не в состоянии сколько-нибудь длительно пренебрегать элементарными логическими истинами. Солидарная верность последним диктует определенные исторические закономерности, действующие с неизбежностью шестереночной передачи, независимо от специфики стран и цивилизаций. Да, в момент революции перед обществом распахивается пространство выбора, но действительно ли выбор абсолютно свободен или все же заключен в известные рамки?

Как и в первой главе, речь пойдет о тривиальных структурах. На сей раз, однако, не синхронических, а диахронических, т.е. взятых в хронологической последовательности, конкретнее – в последовательности революций как маркеров. Вновь в центре внимания окажутся не детали происходящего (они в самом деле чрезвычайно вариативны, непредсказуемы), а интегральная семантика результатов. В круг второстепенных при подобном подходе попадает даже "деталь", обычно считающаяся самой важной, – выявление победившей и побежденной сторон, выяснение коллизий их схватки. В разных случаях верх одерживают различные политические силы, но по признаку верности элементарным логическим истинам все они – независимо, повторим, от страны и от времени (в границах эпохи масс) – унифицированы. И значит, во многом объективными оказываются конечные итоги. Если угодно, по аналогии с прежним, предмет интереса – своеобразная грамматика революций, их линейного ряда. Каждый тезис должен быть проверен на репрезентативном эмпирическом материале. К счастью, дефицитом информации о революциях и их фактических результатах ни история, ни общественное сознание не страдают. Если факт детерминации подтвердится, это обстоятельство удастся использовать для прогнозов.

Итак, каждая революция есть конфликт, ситуация выбора между различными вариантами последующего исторического движения. Такие моменты кризиса, напряженной борьбы образно называют "развилками истории" или, как сказано, "точками бифуркации". Направление исторического и политического развития в этих точках подвергается расщеплению, что можно изобразить с помощью схемы:

Рис. 2-1

Ситуация конфронтации, именно двойственного, а не более взвешенного тройственного и не более кратного выбора характерна для эпохи масс, для ее специфически партийного метода разрешения сложных интеллектуальных и ментальных проблем. Для решения судьбоносных вопросов общественного бытия здесь сколачиваются партии, блоки, лагеря – идея непременно должна овладеть массами, физическая борьба которых определяет исход того или иного решения. Для победы необходимо количественное, силовое (в кавычках и без кавычек) превосходство, поэтому речь всякий раз идет о большинстве, об овладении критической половиной и, соответственно, о бинарностивыбора. Реальное многообразие активного выбора при этом оказывается если не мнимым, то по существу сводимым к двум "генеральным" направлениям, по отношению к которым все прочие представляются "линейно зависимыми", отличающимися друг от друга лишь по степени и способу комбинации черт двух главных альтернатив (всем членам общества предлагается непременно "определиться", т.е. занять позицию в системе координат, заданной этими двумя альтернативами). Зоны утраты однозначности поэтому и изображаются схемой 2-1.

Едва ли уместно вдаваться в детальный анализ указанной особенности, хотя для контраста можно сослаться, например, на исследование Н.И.Николаева [228]. Разрабатывая гипотезу так называемой "кириллической цивилизации" (термин – производная от кириллического письма), географически простирающейся от Сербии до Тихого океана, автор оперирует ситуациями тройственноговыбора. Это и избрание Киевской Русью религии в "Повести временных лет", и русский витязь на распутьи, и историческая развилка второй трети ХVII в., для которой, согласно А.М.Панченко, характерно наличие трех главных альтернатив: западнической (позже петровской), грековосточной (впоследствии никонианской), самобытной (затем старообрядческой), – и др. Воздержимся от оценок, насколько адекватна подобная картина реальным процессам далекой истории, но для эпохи масс с ее количественным подходом (добиться большинства в вооруженной борьбе или на выборах) она, как сказано, нерелевантна. Так, скажем, хотя в Гражданской войне 1918 – 20 гг. в России задействованных сторон номинально было три: помимо "белых" и "красных", еще и "зеленые", – на деле ведущими были только первые две, тогда как крестьянские армии были плохо вооруженными и организованными, их действия нескоординированными, а главное – у них отсутствовала внятная идеология, программа и цель. Оттого в настоящем контексте предпочтение отдается схеме 2-1.

Сходной точки зрения придерживается и Ст.У.Ларсен, который, обсуждая политические и геополитические модели С.Роккана, замечает: "Значительная часть исторических "решений" и "изменений курса" действительно имеет форму выбора между "да" и "нет". Могут быть различные способы принятия решений, за каждым конкретным из них стоять любого рода высказанные побуждения, однако результаты во многом дихотомичны и необратимы" [174, c. 41]. Дихотомия проще трихотомии и более кратных делений и оттого аутентичнее эпохе масс, в особенности ее революциям; в ходе революции каждому из активных коллективных фигурантов все просто и ясно: "кто прав, кто неправ". Дихотомическому расщеплению соответствует схема так называемых Т-бифуркаций (см., напр., [122]), т.е. рис. 2-1, которая в дальнейшем и будет задействована. Наиболее элементарное обычно связано с архаическим, и, в частности, Пифагор утверждал, что в жизни есть три пути, разделяющиеся наподобие греческой буквы ипсилон (см., напр., [360, c. 484]). Перефразируя Паскаля: "Бог Авраама, Исаака, Иакова, а не бог философов", – мы намерены изучать революции рядового человека, улицы, масс, а не революции кафедр политологии.

Наряду с бинарностью выбора, традиционным демократическим, партийным обществам, как известно, присуще наличие трех основных типов политических сил: либеральных, консервативных, радикальных (вар.: социалистических). Совокупность трех элементов обеспечивает своеобразную полноту, см. раздел 1.3. Чтобы подготовить поле для демократической, партийной жизнедеятельности, одной бифуркации поэтому недостаточно. Эпоха масс и в данном случае решает проблему количественно – путем повторения точек бифуркации. Нетрудно заметить, что две следующие одна за другой подобные точки обеспечивают надлежащую тринитарность:

Рис. 2-2

Это не означает, что основных партий (блоков партий) в социуме в результате становится три, а не две. Всякий раз главный выбор осуществляется между двумя. Как отмечалось в одной из статей [312], массовому социуму для устойчивости, относительной равновесности должна быть присуща приблизительная симметрия политического строения, т.е. в нем должно существовать четноечисло наиболее активных и влиятельных политических сил. В противном случае система приобретает черты нестабильности и/или насильственности. Однако после двух следующих одна за другой бифуркаций две реальные партии (два блока партий) приобретают свободу маневра, присваивая себе лозунги, программы, элементы идеологии не двух вариантов, а трех, сочетая в себе либеральные, консервативные, радикальные черты в области стратегии, тактики, методов, целей, идеологии.

Обратимся к области фактов. Великая английская революция, заключавшаяся в борьбе сторонников Долгого парламента с роялистами, разрешилась в результате диктатурой Кромвеля и реставрацией Стюартов. Потребовалась еще одна, так называемая "Славная", революция, чтобы Британия пришла к той политической системе, которой отвечала свободная партийная деятельность и которая наблюдается и поныне. Схема данных событий, таким образом, подпадает под рис. 2-2, где первая точка бифуркации представляет Великую английскую революцию, а вторая – "Славную".