Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

x + x

2

= 1.Если возвести правую и левую части последнего выражения в квадрат, это не нарушит справедливости равенства:

( x + x2 )2 = 1 2.

Или, раскрыв скобки:

x2 + x3 + x3 + x4 = 1.

Последнее, как нетрудно убедиться, и отвечает четырем процентным компонентам используемой теоретической схемы, при этом х =0,618. Таким образом, все прежние рассуждения сводятся к возведению в квадрат уравнения, описывающего золотое сечение.

Чтобы получить более отчетливое представление о принципах работы настоящей разновидности кватерниорной системы, приведем несколько пояснений. В качестве иллюстрации по-прежнему воспользуемся ситуацией в России в 1995 г. Пусть в общественной системе происходит разделение политических пристрастий в зависимости от подхода к паре самых злободневных и ключевых вопросов: например, в зависимости от отношения к проводящимся энергичным реформам (приятие их или неприятие), а также к новому месту страны на международной арене. Стремительная утрата положения сверхдержавы, распад СССР не могли не нанести психической травмы, и люди разбились на тех, кто принял новое состояние ("демократия важнее национального величия"), и тех, кто с ним категорически не согласен, полагая новый политический курс ошибкой или предательством. Сначала для простоты рассмотрим каждый вопрос, или каждый аспект, политического разделения в отдельности – как будто они полностью независимы друг от друга.

Сторонники и противники проводящихся экономических реформ образуют неразрывную пару, ибо наступление реформаторов продолжается до тех пор, пока не сформируется адекватное организованное сопротивление (без чего невозможно говорить о гомеостазе, о равновесии сил). Первое условие модели, таким образом, выполнено. Каждая из двух групп стремится максимально распространить свои убеждения и влияние, т.е. условие экспансии тоже удовлетворено. Наконец, третий вопрос: какая из двух групп стяжает обыкновение не ценить то, что имеется, то есть занимает позицию "жертвенности".

Если в период горбачевской "перестройки" такая роль была принята коммунистической партией, то впоследствии ситуация вывернулась наизнанку. Дело реформ, начиная с Е.Т.Гайдара, попало в руки явных "западников", которым всегда, еще с ХIХ века, было свойственно презирать то, что у России реально есть здесь и сейчас. Каковы конституирующие признаки идеологии команды Гайдара тех лет? – Во-первых, все, что было прежде в стране, громогласно объявлялось безусловно неприемлемым, недостойным, и оттого оно должно быть без сожалений отброшено. Во-вторых, романтическая поза жертвы была принята и самим Гайдаром: да, он пошел на неблагодарное дело реформ, хотя отдает себе отчет, что вскоре будет грубо отвергнут. Реформаторы – это герои, приносящие свои если не жизни, то кресла и уважение населения на алтарь эпохально великих свершений. Сторонники Гайдара переняли данную позу: быть непризнанной солью русской земли. Таким образом, и реальное поведение лагеря реформаторов (разрушение хотя и отставшей, но все же работавшей промышленности, не последних в мире образования и науки, мгновенное обсценивание денежных вкладов населения ,(3) "даровая" приватизация, создание предпосылок для массового бегства капиталов), и идеологическая самооценка реформаторов вполне соответствовали их "рецессивности". Все три условия закономерности золотого сечения налицо, и когда система по означенному признаку (отношение к экономической реформе) приходит к состоянию равновесия, на долю сторонников реформ должны приходиться теоретические 38,2%, а их противников – 61,8%.

Не иначе дело обстоит и при делении социума по другому критерию: определения надлежащей международной роли России, т.е. быть ей "великой" или "невеликой". Вместе с осознанием состоявшейся исторической потери, ничем не скомпенсированными щелчками по национальному самолюбию, вслед за добровольной сдачей былых международных позиций либеральным русским правительством именно демократический лагерь стал связываться с принесением жертвы, обыкновением не ценить того, что реально имеется и имелось. Соответственно, по достижении гомеостаза в рамках последнего параметра удельный вес "патриотов" (они же – "державники") должен составить теоретические 61,8%, а "демократов" – 38,2%.

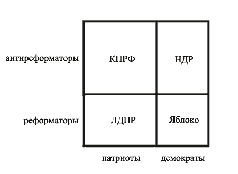

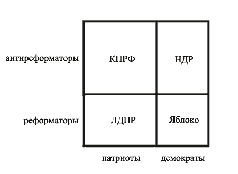

Если бы в России формировалась двухпартийная (двухблоковая) система, то по всем канонам лагерь, которому принадлежит большинство по каждому из двух наиболее волнующих общество вопросов, одержал бы убедительную победу. Иначе в кватерниорной системе. Здесь два золотых сечения не накладываются друг на друга по одной оси, не подтверждают одно другое, а выступают независимо. Это свидетельствует о том, что в коллективном сознании оба вопроса разделены, образуя четыре комбинации по принципу: да-да, да-нет, нет-да, нет-нет. Ни одной из групп не принадлежит абсолютное большинство, каждая обречена на ведение переговоров, на компромисс. На рис. 3-14 представлена схема, иллюстрирующая конкретный паттерн на выборах 1995 г.

Следует заметить, что общественная оценка каждого из четырех идеологических элементов несла на себе значительный груз прошлого: коллективное сознание довольно инерционно и не чутко ко многим нюансам. Так, позиция Г.А.Явлинского, или "Яблока", в целом идентифицировалась как реформаторская и антипатриотическая, хотя сами руководители блока не давали к последнему повода. (Явлинский, похоже, занял тогда былую нишу Гайдара, но при этом не "плохого", а "хорошего" Гайдара.) Антиреформаторская и ярко выраженная патриотическая кодификация КПРФ не нуждается в дополнительных пояснениях. Либеральные демократы В.В.Жириновского выступали в общественных представлениях в образе сторонников принципиальных реформ и решительных патриотов. Наконец, что априори не вполне ожидаемо, "Наш дом – Россия" В.С.Черномырдина попадал в ячейку демократов, но антиреформаторов – очевидно, по контрасту солидного по возрасту и виду выходца из номенклатуры премьера Черномырдина с его предшественником на посту, "чикагским мальчиком", "завлабом" Е.Т.Гайдаром. О степени работоспособности предложенного деления читатель может судить, обратившись к количественному сравнению теоретических данных с действительными, которое представлено на рис. 3-12.

Оставаясь в пределах той же разновидности кватерниорных партийных систем, со временем может меняться конкретный состав конституирующих идеологических штампов. В частности, в состоянии переходить от одного актора к другому подразумеваемая позиция "жертвы" (например, коммунисты играли эту роль в горбачевский период, а к 1995 г. обрели уверенность и вальяжность). Таким образом, значение паттерна шире, чем одного предложенного образца. Впоследствии будут представлены прецеденты иных кватерниорных систем, но пока еще рано покидать настоящую модификацию: единственный пример – не доказательство.

Не лишено занятности, что след сходных пропорций можно обнаружить уже в итогах первых в новой России парламентских выборов. Принятие новой конституции, избрание только что созданной Государственной Думы состоялись в декабре 1993 г., т.е. на волне острейшей политической конфронтации, сопровождавшейся выстрелами танков в Москве (см. в главе 2 о третьей "подбифуркации" в России). До настоящей стабильности было еще далеко, и более поздняя кватерниорная система еще не сложилась. Тем не менее акт выборов обладает определенной устойчивостью, поэтому попробуем проверить количественные соотношения.

В число лидеров парламентской гонки попали три партии или избирательных объединения: "Выбор России" Гайдара, получивший по спискам 17,8% голосов, ЛДПР Жириновского с 26,2% и КПРФ – 14,2% [99, c. 111]. Скелет четырехпартийности еще не успел полностью сложиться, но реальное на тот момент положение все же похоже на ее первое, еще грубое, приближение. В системе выделился превалирующий элемент – ЛДПР. Оставшиеся два добились примерно одинаковых результатов. Чтобы снизить влияние политической нестабильности на оценку, целесообразно вычислить их среднее значение. Среднее арифметическое 17,8 и 14,2 равно 16,0%.

В модели двойного золотого сечения отношение любого из двух одинаковых средних элементов к главному должно составлять – см. выше – 0,618, или 61,8%. Проверим, какой оказалась эта величина в действительности. Частное от деления 16,0% на 26,2% равно 0,611, или 61,1%, т.е. с неплохой степенью точности совпадает с 61,8%. Такой факт позволяет предложить некоторые выводы.

На первых этапах реформ, до осени 1993 г. включительно, основная интрига внутренней политической жизни России заключалась в конфронтации рефоматорских сил, "демократов", с одной стороны, и коммунистов (в тогдашней этикеточной терминологии "патриотов"), с другой. Результаты борьбы этой пары негативно отразились на положении большинства населения, а в апогее привели к вооруженным беспорядкам в Москве, к безудержной истерической кампании в масс-медиа. Полностью солидаризируюсь с оценками, некогда данными выборам 1993 г., – голосование было протестным, и массовый протест нашел выражение в снижении влияния как реформаторов, так и КПРФ. На политическую арену устремилась совершенно новая сила, продекларировавшая активное неприятие обоих недавних властителей общественных умов и сердец, ей и досталось больше всех голосов. В настоящем случае нас не интересует тот факт, что "третяя сила" оказалась абсолютно неконструктивной, представив скорее пародию на новую идеологию и программу. Для нас важнее, что она воспринималась в качестве другой, не связанной со скомпрометировавшими себя лагерями. Именно так в политическое тело России впервые вошло второе, независимое измерение, второй конституирующий признак деления. По мере стабилизации, к 1995 г., это и привело к формированию четырехпартийного варианта. Его корни, однако, – в 1993 году, у самых истоков современной российской республики. Характерно и то, что уже в 1993 г. приобрело актуальность отношение 61,8% (на практике 61,1%).

Впрочем, вниманию читателей можно предложить и более непосредственные, а значит, и более убедительные иллюстрации четырехчастного разделения электорального поля.

У Красноярского края в глазах политологов сложилась репутация своеобразной "России в миниатюре", полномочного репрезентанта существующих политических настроений по стране в целом. Там и там примерно одинаковы демографическая и социальная карты, до самого последнего времени красноярские электоральные показатели почти всегда совпадали с общероссийской статистической нормой (4). Вдобавок выборы в краевое законодательное собрание проводятся по той же смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, как и в Государственную Думу, принят аналогичный 5%-й барьер. На состоявшихся в 1997 г. региональных выборах из множества избирательных объединений этот барьер преодолели также четыре: блок "коммунисты и аграрии" собрал 24% голосов, движение "Честь и Родина. Александр Лебедь" – 14%, возглавляемый заместителем губернатора "Союз дела и порядка" – 13%, "Яблоко" – 7% [30].

Заслуживает внимания не только типологическая идентичность состава ведущих объединений общероссийским: 1) коммунисты, 2) националисты (в нише ЛДПР здесь расположилось патриотическое движение генерала Лебедя), 3) партия власти (вместо общероссийского НДР, возглавлявшегося "заместителем Ельцина", премьером Черномырдиным, перед нами партия местных начальников во главе с заместителем губернатора), 4) то же самое "Яблоко". Больше всего нас волнуют цифры.

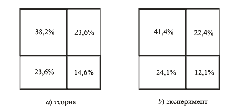

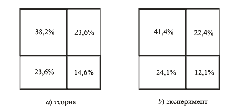

Как и на выборах в Думу 1995 г., националистам и "партии власти" отдало предпочтение почти одинаковое число избирателей, коммунисты – безусловные лидеры, у "Яблока" – роль "младшего брата". По-прежнему предмет исследования составляют не абсолютные доли, а отношение ведущих акторов между собой. Поэтому сравнению с теорией должно предшествовать приведение экспериментальных данных к нормативному виду. Суммарный процент голосов, поданных за четыре объединения, составляет 58%. Чтобы привести их к 100%, необходимо использовать переводной коэффициент 100 / 58. Для удобства представим результаты в таблично-графической форме:

Соответствие теоретических значений реальным вновь, по всей видимости, следует признать удовлетворительным.(5)

Чтобы не сложилось превратное впечатление, что ареалом указанной разновидности кватерниорных систем служит только Россия, рассмотрим еще хотя бы парочку прецедентов: из современной Молдовы и из бывшей Восточной Германии.

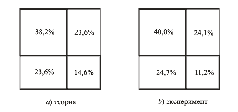

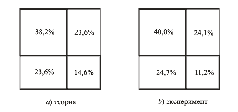

По результатам выборов 21 марта 1998 г. в Молдове в парламент сумели пройти четыре партии и движения (остальные пятнадцать не преодолели 4%-ный барьер). Согласно сообщению "Известий" [287], на первое место, как и в России, вышла Коммунистическая партия, руководимая Владимиром Ворониным, с 30 процентами голосов. Второе место – у правой Демократической конвенции, глава – бывший президент Мирча Снегур, 18,5%. Центристское "Движение за независимую и процветающую Молдову" собрало 18,1%. Правой прорумынской Партии демократических сил (лидер – Валериу Матей) отдало предпочтение 8,4%. В данном случае c =30 + 18,5 + 18,1 + 8,4 = 75,0%. Нормировка на 100% приводит к следующему распределению долей (вновь прибегаем к таблично-графической форме, для удобства поставив рядом цифры из двойного золотого сечения):

В специальных комментариях сопоставление, по-видимому, не нуждается. В очередной раз у двух политических акторов (в данном случае у Демократической конвеции и Движения за независимую и процветающую Молдову) – примерно одинаковые электоральные базы. В четверке выделяется лидер (Коммунистическая партия Молдовы) и аутсайдер (Партия демократических сил). Количественное соответствие цифр свидетельствует о дескриптивной состоятельности модели двойного золотого сечения.

Последний пример – удобный повод, чтобы подчеркнуть одну из особенностей кватерниорных систем: безусловного победителя в таких системах, как правило, нет. Для того, чтобы добиться количественного перевеса в парламенте и проводить свои законодательные инициативы, всем приходится вступать в коалиции, и это еще открытый вопрос, какая из них будет сильней. Так, в молдовском парламенте коммунистам не удалось блокироваться ни с одним из объединений (надежды возлагались на центристов из блока "За демократическую и процветающую Молдову"), – блок Мирчи Снегура предпочел вступить в правый альянс [288]. Как итог, в парламенте сложилось правое большинство из трех некоммунистических партий, а золотым призерам, коммунистам, пришлось удовольствоваться ролью оппозиции. Однако главный наш интерес – не политическая комбинаторика или механика, а цифры.

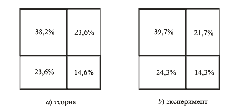

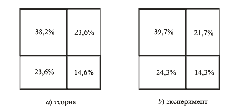

Результаты региональных выборов 1998 г. в земле Саксония- Анхальт повергли в шок сообщество журналистов и аналитиков. "Неблагодарные" восточные немцы, которым в последние годы были сделаны колоссальные финансовые инъекции, показали свои истинные настроения, разочарование контрастом реальности и обещаний (безработица здесь в два раза выше, чем в западных землях и достигает двадцати пяти процентов, экономический подъем, о котором столько говорили в 1990 и в 1994 гг., по-прежнему заставляет себя ждать). Соответственно, помимо традиционных фаворитов всех избирательных кампаний – христианских демократов (ХДС) и социал-демократов (СДПГ), – пятипроцентный барьер удалось преодолеть расценивавшейся как однозначный маргинал наследнице восточногерманских коммунистов, Партии демократического социализма (ПДС), а также националистическому Немецкому народному союзу. Кватерниорная схема налицо. За СДПГ проголосовало 35,9% избирателей, за ХДС – 22,0%, за ПДС – 19,6% и за ННС – 12,9% [453].

Знакомая качественная картина: одной из партий принадлежит абсолютное лидерство, электораты двух других примерно равны между собой, и замыкает список четвертая. Проведем количественное сравнение. Обработка экспериментальных данных проводится по прежней процедуре. Суммарный процент голосов, поданных за четыре партии, составляет 90,4%. Следовательно, для выяснения соотношений этих электоральных групп между собой необходимо воспользоваться переводным коэффициентом 100 / 90,4. Результаты представляем в графической форме:

Сравнение двух групп цифр позволяет сформулировать несколько выводов. Во-первых, реальные показатели в настоящем случае еще ближе к модельным, чем в предыдущих примерах, что свидетельствует о превалирующей организованности, систематичности коллективных сознания и бессознательного в Германии. Заключение о действенности закономерности двойного золотого сечения и стоящем за ней политическом механизме, по-видимому, не покажется преувеличением. Лишь некритическая приверженность либеральным стереотипам заставила немецких журналистов и политологов повергнуться в состояние, близкое к обмороку, восприняв представшую реальность как признак слабого здравомыслия избирателей на Востоке ("Коричневый рай" озаглавил свою патетическую статью журналист "Зюддойче цайтунг", начав с риторической фразы: "Какая коллективная мудрость может заключаться в таком результате выборов?" [431]). Напротив, с точки зрения нашей модели электоральное поведение земли Саксония-Анхальт вполне логично и последовательно (категория мудрости не поддается верификации и подсчету, поэтому оставим ее в распоряжении тех, кто знаком с ней накоротке ).(6) Критерию логичности и последовательности коллективного бессознательного отвечает и количество пришедших на избирательные участки – 36%, "что считается нормальным для Германии" [79], ср. с 38,2% модели "неохотной явки", раздел 3.5. Во-вторых, вероятно, настала пора детальнее разобраться в предпосылках партийно-политической кватерниорности как таковой.

Каковы вообще причины возникновения четырехпартийных систем? В разделе 1.4 была предпринята попытка выяснить логическую подоплеку модернистской парадигмы М = 4: основная ответственность за ее утверждение в обществе пала на виртуализацию. Ни один из современных значимых социально-политических процессов не обходится без участия масс-медиа, без их сопровождения события не только неполноценны, но и не оцениваются как реальные, как политическиреальные. Обычная бинарная логика (бинарные отношения) n = 2 дополняется третьим элементом (своеобразным "наблюдателем"), n = 3. Но тогда, если совокупность партий воспринимается в качестве автономной и целостной, то М = 4, см. раздел 1.4. Всякая избирательная кампания – время и место картинных ристалищ, месяцами не покидающих экранов и печатных страниц, отчего в появлении четырехпартийной модели трудно усмотреть что-либо нелогичное и неестественное. Таковы рамочные предпосылки, однако хотелось бы уяснить и более предметные, специфические, поскольку по ряду привходящих обстоятельств кватерниорная схема реализуется в партийно-политической сфере далеко не везде и не всегда.

Напротив, биполярная конструкция: республиканцы и демократы в США, консерваторы и лейбористы Британии, христианские демократы и социал-демократы послевоенной ФРГ, "правые" и "левые" во Франции и т.д., – не только признана типичной, но и канонизирована в политических теориях. Коли социуму надлежит делиться согласно политическим предпочтениям,(7) дихотомия действительно наиболее проста и становится первым шагом (ведь речь идет об овладении большинством, т.е. как минимум половиной плюс один голос, следовательно, сил, которые вправе рассчитывать на победу, и должно быть две). Тот же вариант стихийно сложился в СССР периода "перестройки". Как только были сняты ограничения на деятельность общественно-политических объединений, в противовес недавнему монополисту КПСС был образован нацеленный на перемены "Народный фронт", который на первых альтернативных выборах 1989 г. провел изрядное число своих кандидатов в Верховный Совет (а пресса тех лет взапой эксплуатировала интригу титанической битвы "реформаторов" и "антиреформаторов"). С 1991 г. эта пара трансформировалась в лагеря "демократов" и "патриотов" (соответственно, сторонников президента и Верховного Совета РФ), т.е. бинарность сохранилась. Однако после третьей "подбифуркации" – событий сентября-декабря 1993 г. в Москве – такое деление утратило адекватность карте общественных предпочтений. После главы 2 нам известно, что третьи бифуркации и "подбифуркации" создают благоприятную почву для рождения четырехсоставных структур, но небезынтересно взглянуть, как этот процесс развивается на деле.

Как отмечалось, конфронтация "демократов" и "патриотов" в новой России привела к вооруженному конфликту, в основном негативно воспринятому населением, дискредитировавшему и тех, и других. На состоявшихся вслед выборах в Государственную Думу (декабрь 1993 г.) лидерство по партийным спискам захватила дотоле никому не известная ЛДПР, подчеркнуто дистанцировавшаяся от обоих недавних властителей душ и умов ("коммунисты и демократы – враги России") и предложившая качественно отличную от них идеологию. Так впервые в стране образовалось второе, независимое политическое измерение, не подстраивающееся к предшествующей линии "демократы – патриоты" (последний лагерь – главным образом коммунисты), см. выше. Двумерность при сохранении борьбы за большинство, т.е. бинарного принципа, означает М = 2 х 2 = 4. И действительно, на состоявшихся через два года (в декабре 1995 г.) очередных выборах в Думу 5%-й барьер удалось преодолеть четырем партиям и объединениям, отлично укладывавшимся в схему М = 2 х 2.

Вовсе не обязательно, чтобы настоящий паттерн был обязан той паре признаков, которая реализовалась в конкретных условиях тогдашней России ("реформаторы – антиреформаторы", "демократы – патриоты"), в другой обстановке они могут оказаться совершенно иными. Позже мы убедимся, что не обязательно и формообразующее действие закономерности золотого сечения (двойного золотого сечения). Сам факт двумерности, удвоенной биполярности представляется более общим. Тогда неплохо бы понять его предпосылки. Не претендуя на полный список причин, выскажем несколько вероятных гипотез.

Прежде всего, кватерниорные партийно-политические системы служат немаловажной характеристикой состояния общественного сознания. Оно не поддается редукции до банальной одномерности, дихотомности, а оказывается носителем сразу двух ведущих пар оппозиций.

Во-вторых, в уже рассмотренных случаях – современная Россия, Молдова, бывшая ГДР – мы имели дело с посттоталитарнымистранами, т.е. находящимися на пути трансформации. В дальнейшем к ним добавится пример постфранкистской Испании. Прошлое нелегко отпускает людей, и в посттоталитарных социумах сосуществуют старое и новое, еще отстутствует консенсус по коренным, наиболее фундаментальным идеологическим вопросам. Специалисты по теории конфликтов утверждают, что тогда начинаются столкновения на почве расхождений не только позитивных интересов(по поводу них в принципе можно прийти к компромиссу), но и базовых ценностей(в последнем случае компромисс невозможен, ибо квалифицируется каждой из сторон как предательство). Согласия не удается добиться как раз по самым актуальным проблемам. Степень различия взглядов столь высока, что ведущие противоборствующие силы приписывают друг другу все смертные грехи и отказывают в самом праве на существование – под знак вопроса поставлены сами основы государства и власти. В чем причины идейной несовместимости старого и нового?

Тоталитарным идеологиям и режимам, несмотря на вхождение в урбанистическую, индустриальную фазу, удалось сохранить целый ряд особенностей из домассовой эпохи, в частности, патернализм (патриархальность), коллективизм, представление о государственной власти как носителе высших ценностей и морали. Конечные основания государства трансцендентны по отношению к частным интересам и индивидам, а коллектив – выше личности (за единственным исключением – харизматического вождя, сменившего в этой функции прежних монархов). Тоталитарная форма легитимации – по существу парафраз древнейшего принципа "власть – от Бога", где место Бога занимают доктринальные исторические идеалы, высшая финалистская целесообразность – будь то коммунизм, "Третий рейх" и т.д. "Нет власти, как не от Бога", – полагали наши предки, и значит, право любой власти опирается уже только на то, что она – реальная власть. Если власть сменится, она вновь законна, не нам обсуждать, такова Божья воля. Согласно социо-культурной принадлежности, эту форму легитимации обычно именуют средневековой, азиатской, или восточной,она не предполагает непосредственного активного участия масс в процессах государственного управления и формирования институтов власти (созерцательное "недеяние" выдвигается в качестве духовной добродетели на Востоке, "терпение" считают собирательным достоинством русских ).(8) Таким образом, и домассовые социумы, и тоталитарные – живое олицетворение существовавшей на протяжении тысячелетий веры в трансцендентную по отношению к большинству граждан природу политического управления.

Альтернатива подобного убеждения, хотя и обладает почтенными историческими корнями, наиболее яркое воплощение обрела в либерализме: "власть – от народа". В данном случае и с последнего снимаются мифологические, метафизические облачения, и на смену им приходят позитивные технологии, процедуры формирования государственных и политических органов. Во главу угла поставлены индивид и закон. Настоящая установка не предполагает априорного доверия к государству (антиэтатистский акцент), скорее, наоборот, оно воспринимается как нечто заведомо подозрительное (удобная почва для злоупотреблений, необходимое зло), на него накладывается требование открытости, прозрачности ("транспарентности"), признается необходимость непрестанного бдительного контроля за ним со стороны негосударственных организаций и частных лиц. Согласно времени и месту рождения, описанную форму легитимации называют модернистской, демократической, или западной. Поддержание ее работы требует от репрезентативной части населения активной и практически непрестанной работы (государство здесь – не самопричинная субстанция и не посол "надмирных" сил наподобие Бога или высшего исторического идеала, а всего лишь служебная функция общества).

( x + x2 )2 = 1 2.

Или, раскрыв скобки:

x2 + x3 + x3 + x4 = 1.

Последнее, как нетрудно убедиться, и отвечает четырем процентным компонентам используемой теоретической схемы, при этом х =0,618. Таким образом, все прежние рассуждения сводятся к возведению в квадрат уравнения, описывающего золотое сечение.

Чтобы получить более отчетливое представление о принципах работы настоящей разновидности кватерниорной системы, приведем несколько пояснений. В качестве иллюстрации по-прежнему воспользуемся ситуацией в России в 1995 г. Пусть в общественной системе происходит разделение политических пристрастий в зависимости от подхода к паре самых злободневных и ключевых вопросов: например, в зависимости от отношения к проводящимся энергичным реформам (приятие их или неприятие), а также к новому месту страны на международной арене. Стремительная утрата положения сверхдержавы, распад СССР не могли не нанести психической травмы, и люди разбились на тех, кто принял новое состояние ("демократия важнее национального величия"), и тех, кто с ним категорически не согласен, полагая новый политический курс ошибкой или предательством. Сначала для простоты рассмотрим каждый вопрос, или каждый аспект, политического разделения в отдельности – как будто они полностью независимы друг от друга.

Сторонники и противники проводящихся экономических реформ образуют неразрывную пару, ибо наступление реформаторов продолжается до тех пор, пока не сформируется адекватное организованное сопротивление (без чего невозможно говорить о гомеостазе, о равновесии сил). Первое условие модели, таким образом, выполнено. Каждая из двух групп стремится максимально распространить свои убеждения и влияние, т.е. условие экспансии тоже удовлетворено. Наконец, третий вопрос: какая из двух групп стяжает обыкновение не ценить то, что имеется, то есть занимает позицию "жертвенности".

Если в период горбачевской "перестройки" такая роль была принята коммунистической партией, то впоследствии ситуация вывернулась наизнанку. Дело реформ, начиная с Е.Т.Гайдара, попало в руки явных "западников", которым всегда, еще с ХIХ века, было свойственно презирать то, что у России реально есть здесь и сейчас. Каковы конституирующие признаки идеологии команды Гайдара тех лет? – Во-первых, все, что было прежде в стране, громогласно объявлялось безусловно неприемлемым, недостойным, и оттого оно должно быть без сожалений отброшено. Во-вторых, романтическая поза жертвы была принята и самим Гайдаром: да, он пошел на неблагодарное дело реформ, хотя отдает себе отчет, что вскоре будет грубо отвергнут. Реформаторы – это герои, приносящие свои если не жизни, то кресла и уважение населения на алтарь эпохально великих свершений. Сторонники Гайдара переняли данную позу: быть непризнанной солью русской земли. Таким образом, и реальное поведение лагеря реформаторов (разрушение хотя и отставшей, но все же работавшей промышленности, не последних в мире образования и науки, мгновенное обсценивание денежных вкладов населения ,(3) "даровая" приватизация, создание предпосылок для массового бегства капиталов), и идеологическая самооценка реформаторов вполне соответствовали их "рецессивности". Все три условия закономерности золотого сечения налицо, и когда система по означенному признаку (отношение к экономической реформе) приходит к состоянию равновесия, на долю сторонников реформ должны приходиться теоретические 38,2%, а их противников – 61,8%.

Не иначе дело обстоит и при делении социума по другому критерию: определения надлежащей международной роли России, т.е. быть ей "великой" или "невеликой". Вместе с осознанием состоявшейся исторической потери, ничем не скомпенсированными щелчками по национальному самолюбию, вслед за добровольной сдачей былых международных позиций либеральным русским правительством именно демократический лагерь стал связываться с принесением жертвы, обыкновением не ценить того, что реально имеется и имелось. Соответственно, по достижении гомеостаза в рамках последнего параметра удельный вес "патриотов" (они же – "державники") должен составить теоретические 61,8%, а "демократов" – 38,2%.

Если бы в России формировалась двухпартийная (двухблоковая) система, то по всем канонам лагерь, которому принадлежит большинство по каждому из двух наиболее волнующих общество вопросов, одержал бы убедительную победу. Иначе в кватерниорной системе. Здесь два золотых сечения не накладываются друг на друга по одной оси, не подтверждают одно другое, а выступают независимо. Это свидетельствует о том, что в коллективном сознании оба вопроса разделены, образуя четыре комбинации по принципу: да-да, да-нет, нет-да, нет-нет. Ни одной из групп не принадлежит абсолютное большинство, каждая обречена на ведение переговоров, на компромисс. На рис. 3-14 представлена схема, иллюстрирующая конкретный паттерн на выборах 1995 г.

Рис. 3-14

Следует заметить, что общественная оценка каждого из четырех идеологических элементов несла на себе значительный груз прошлого: коллективное сознание довольно инерционно и не чутко ко многим нюансам. Так, позиция Г.А.Явлинского, или "Яблока", в целом идентифицировалась как реформаторская и антипатриотическая, хотя сами руководители блока не давали к последнему повода. (Явлинский, похоже, занял тогда былую нишу Гайдара, но при этом не "плохого", а "хорошего" Гайдара.) Антиреформаторская и ярко выраженная патриотическая кодификация КПРФ не нуждается в дополнительных пояснениях. Либеральные демократы В.В.Жириновского выступали в общественных представлениях в образе сторонников принципиальных реформ и решительных патриотов. Наконец, что априори не вполне ожидаемо, "Наш дом – Россия" В.С.Черномырдина попадал в ячейку демократов, но антиреформаторов – очевидно, по контрасту солидного по возрасту и виду выходца из номенклатуры премьера Черномырдина с его предшественником на посту, "чикагским мальчиком", "завлабом" Е.Т.Гайдаром. О степени работоспособности предложенного деления читатель может судить, обратившись к количественному сравнению теоретических данных с действительными, которое представлено на рис. 3-12.

Оставаясь в пределах той же разновидности кватерниорных партийных систем, со временем может меняться конкретный состав конституирующих идеологических штампов. В частности, в состоянии переходить от одного актора к другому подразумеваемая позиция "жертвы" (например, коммунисты играли эту роль в горбачевский период, а к 1995 г. обрели уверенность и вальяжность). Таким образом, значение паттерна шире, чем одного предложенного образца. Впоследствии будут представлены прецеденты иных кватерниорных систем, но пока еще рано покидать настоящую модификацию: единственный пример – не доказательство.

Не лишено занятности, что след сходных пропорций можно обнаружить уже в итогах первых в новой России парламентских выборов. Принятие новой конституции, избрание только что созданной Государственной Думы состоялись в декабре 1993 г., т.е. на волне острейшей политической конфронтации, сопровождавшейся выстрелами танков в Москве (см. в главе 2 о третьей "подбифуркации" в России). До настоящей стабильности было еще далеко, и более поздняя кватерниорная система еще не сложилась. Тем не менее акт выборов обладает определенной устойчивостью, поэтому попробуем проверить количественные соотношения.

В число лидеров парламентской гонки попали три партии или избирательных объединения: "Выбор России" Гайдара, получивший по спискам 17,8% голосов, ЛДПР Жириновского с 26,2% и КПРФ – 14,2% [99, c. 111]. Скелет четырехпартийности еще не успел полностью сложиться, но реальное на тот момент положение все же похоже на ее первое, еще грубое, приближение. В системе выделился превалирующий элемент – ЛДПР. Оставшиеся два добились примерно одинаковых результатов. Чтобы снизить влияние политической нестабильности на оценку, целесообразно вычислить их среднее значение. Среднее арифметическое 17,8 и 14,2 равно 16,0%.

В модели двойного золотого сечения отношение любого из двух одинаковых средних элементов к главному должно составлять – см. выше – 0,618, или 61,8%. Проверим, какой оказалась эта величина в действительности. Частное от деления 16,0% на 26,2% равно 0,611, или 61,1%, т.е. с неплохой степенью точности совпадает с 61,8%. Такой факт позволяет предложить некоторые выводы.

На первых этапах реформ, до осени 1993 г. включительно, основная интрига внутренней политической жизни России заключалась в конфронтации рефоматорских сил, "демократов", с одной стороны, и коммунистов (в тогдашней этикеточной терминологии "патриотов"), с другой. Результаты борьбы этой пары негативно отразились на положении большинства населения, а в апогее привели к вооруженным беспорядкам в Москве, к безудержной истерической кампании в масс-медиа. Полностью солидаризируюсь с оценками, некогда данными выборам 1993 г., – голосование было протестным, и массовый протест нашел выражение в снижении влияния как реформаторов, так и КПРФ. На политическую арену устремилась совершенно новая сила, продекларировавшая активное неприятие обоих недавних властителей общественных умов и сердец, ей и досталось больше всех голосов. В настоящем случае нас не интересует тот факт, что "третяя сила" оказалась абсолютно неконструктивной, представив скорее пародию на новую идеологию и программу. Для нас важнее, что она воспринималась в качестве другой, не связанной со скомпрометировавшими себя лагерями. Именно так в политическое тело России впервые вошло второе, независимое измерение, второй конституирующий признак деления. По мере стабилизации, к 1995 г., это и привело к формированию четырехпартийного варианта. Его корни, однако, – в 1993 году, у самых истоков современной российской республики. Характерно и то, что уже в 1993 г. приобрело актуальность отношение 61,8% (на практике 61,1%).

Впрочем, вниманию читателей можно предложить и более непосредственные, а значит, и более убедительные иллюстрации четырехчастного разделения электорального поля.

У Красноярского края в глазах политологов сложилась репутация своеобразной "России в миниатюре", полномочного репрезентанта существующих политических настроений по стране в целом. Там и там примерно одинаковы демографическая и социальная карты, до самого последнего времени красноярские электоральные показатели почти всегда совпадали с общероссийской статистической нормой (4). Вдобавок выборы в краевое законодательное собрание проводятся по той же смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, как и в Государственную Думу, принят аналогичный 5%-й барьер. На состоявшихся в 1997 г. региональных выборах из множества избирательных объединений этот барьер преодолели также четыре: блок "коммунисты и аграрии" собрал 24% голосов, движение "Честь и Родина. Александр Лебедь" – 14%, возглавляемый заместителем губернатора "Союз дела и порядка" – 13%, "Яблоко" – 7% [30].

Заслуживает внимания не только типологическая идентичность состава ведущих объединений общероссийским: 1) коммунисты, 2) националисты (в нише ЛДПР здесь расположилось патриотическое движение генерала Лебедя), 3) партия власти (вместо общероссийского НДР, возглавлявшегося "заместителем Ельцина", премьером Черномырдиным, перед нами партия местных начальников во главе с заместителем губернатора), 4) то же самое "Яблоко". Больше всего нас волнуют цифры.

Как и на выборах в Думу 1995 г., националистам и "партии власти" отдало предпочтение почти одинаковое число избирателей, коммунисты – безусловные лидеры, у "Яблока" – роль "младшего брата". По-прежнему предмет исследования составляют не абсолютные доли, а отношение ведущих акторов между собой. Поэтому сравнению с теорией должно предшествовать приведение экспериментальных данных к нормативному виду. Суммарный процент голосов, поданных за четыре объединения, составляет 58%. Чтобы привести их к 100%, необходимо использовать переводной коэффициент 100 / 58. Для удобства представим результаты в таблично-графической форме:

Рис. 3-15

Соответствие теоретических значений реальным вновь, по всей видимости, следует признать удовлетворительным.(5)

Чтобы не сложилось превратное впечатление, что ареалом указанной разновидности кватерниорных систем служит только Россия, рассмотрим еще хотя бы парочку прецедентов: из современной Молдовы и из бывшей Восточной Германии.

По результатам выборов 21 марта 1998 г. в Молдове в парламент сумели пройти четыре партии и движения (остальные пятнадцать не преодолели 4%-ный барьер). Согласно сообщению "Известий" [287], на первое место, как и в России, вышла Коммунистическая партия, руководимая Владимиром Ворониным, с 30 процентами голосов. Второе место – у правой Демократической конвенции, глава – бывший президент Мирча Снегур, 18,5%. Центристское "Движение за независимую и процветающую Молдову" собрало 18,1%. Правой прорумынской Партии демократических сил (лидер – Валериу Матей) отдало предпочтение 8,4%. В данном случае c =30 + 18,5 + 18,1 + 8,4 = 75,0%. Нормировка на 100% приводит к следующему распределению долей (вновь прибегаем к таблично-графической форме, для удобства поставив рядом цифры из двойного золотого сечения):

Рис. 3-16

В специальных комментариях сопоставление, по-видимому, не нуждается. В очередной раз у двух политических акторов (в данном случае у Демократической конвеции и Движения за независимую и процветающую Молдову) – примерно одинаковые электоральные базы. В четверке выделяется лидер (Коммунистическая партия Молдовы) и аутсайдер (Партия демократических сил). Количественное соответствие цифр свидетельствует о дескриптивной состоятельности модели двойного золотого сечения.

Последний пример – удобный повод, чтобы подчеркнуть одну из особенностей кватерниорных систем: безусловного победителя в таких системах, как правило, нет. Для того, чтобы добиться количественного перевеса в парламенте и проводить свои законодательные инициативы, всем приходится вступать в коалиции, и это еще открытый вопрос, какая из них будет сильней. Так, в молдовском парламенте коммунистам не удалось блокироваться ни с одним из объединений (надежды возлагались на центристов из блока "За демократическую и процветающую Молдову"), – блок Мирчи Снегура предпочел вступить в правый альянс [288]. Как итог, в парламенте сложилось правое большинство из трех некоммунистических партий, а золотым призерам, коммунистам, пришлось удовольствоваться ролью оппозиции. Однако главный наш интерес – не политическая комбинаторика или механика, а цифры.

Результаты региональных выборов 1998 г. в земле Саксония- Анхальт повергли в шок сообщество журналистов и аналитиков. "Неблагодарные" восточные немцы, которым в последние годы были сделаны колоссальные финансовые инъекции, показали свои истинные настроения, разочарование контрастом реальности и обещаний (безработица здесь в два раза выше, чем в западных землях и достигает двадцати пяти процентов, экономический подъем, о котором столько говорили в 1990 и в 1994 гг., по-прежнему заставляет себя ждать). Соответственно, помимо традиционных фаворитов всех избирательных кампаний – христианских демократов (ХДС) и социал-демократов (СДПГ), – пятипроцентный барьер удалось преодолеть расценивавшейся как однозначный маргинал наследнице восточногерманских коммунистов, Партии демократического социализма (ПДС), а также националистическому Немецкому народному союзу. Кватерниорная схема налицо. За СДПГ проголосовало 35,9% избирателей, за ХДС – 22,0%, за ПДС – 19,6% и за ННС – 12,9% [453].

Знакомая качественная картина: одной из партий принадлежит абсолютное лидерство, электораты двух других примерно равны между собой, и замыкает список четвертая. Проведем количественное сравнение. Обработка экспериментальных данных проводится по прежней процедуре. Суммарный процент голосов, поданных за четыре партии, составляет 90,4%. Следовательно, для выяснения соотношений этих электоральных групп между собой необходимо воспользоваться переводным коэффициентом 100 / 90,4. Результаты представляем в графической форме:

Рис. 3-17

Сравнение двух групп цифр позволяет сформулировать несколько выводов. Во-первых, реальные показатели в настоящем случае еще ближе к модельным, чем в предыдущих примерах, что свидетельствует о превалирующей организованности, систематичности коллективных сознания и бессознательного в Германии. Заключение о действенности закономерности двойного золотого сечения и стоящем за ней политическом механизме, по-видимому, не покажется преувеличением. Лишь некритическая приверженность либеральным стереотипам заставила немецких журналистов и политологов повергнуться в состояние, близкое к обмороку, восприняв представшую реальность как признак слабого здравомыслия избирателей на Востоке ("Коричневый рай" озаглавил свою патетическую статью журналист "Зюддойче цайтунг", начав с риторической фразы: "Какая коллективная мудрость может заключаться в таком результате выборов?" [431]). Напротив, с точки зрения нашей модели электоральное поведение земли Саксония-Анхальт вполне логично и последовательно (категория мудрости не поддается верификации и подсчету, поэтому оставим ее в распоряжении тех, кто знаком с ней накоротке ).(6) Критерию логичности и последовательности коллективного бессознательного отвечает и количество пришедших на избирательные участки – 36%, "что считается нормальным для Германии" [79], ср. с 38,2% модели "неохотной явки", раздел 3.5. Во-вторых, вероятно, настала пора детальнее разобраться в предпосылках партийно-политической кватерниорности как таковой.

Каковы вообще причины возникновения четырехпартийных систем? В разделе 1.4 была предпринята попытка выяснить логическую подоплеку модернистской парадигмы М = 4: основная ответственность за ее утверждение в обществе пала на виртуализацию. Ни один из современных значимых социально-политических процессов не обходится без участия масс-медиа, без их сопровождения события не только неполноценны, но и не оцениваются как реальные, как политическиреальные. Обычная бинарная логика (бинарные отношения) n = 2 дополняется третьим элементом (своеобразным "наблюдателем"), n = 3. Но тогда, если совокупность партий воспринимается в качестве автономной и целостной, то М = 4, см. раздел 1.4. Всякая избирательная кампания – время и место картинных ристалищ, месяцами не покидающих экранов и печатных страниц, отчего в появлении четырехпартийной модели трудно усмотреть что-либо нелогичное и неестественное. Таковы рамочные предпосылки, однако хотелось бы уяснить и более предметные, специфические, поскольку по ряду привходящих обстоятельств кватерниорная схема реализуется в партийно-политической сфере далеко не везде и не всегда.

Напротив, биполярная конструкция: республиканцы и демократы в США, консерваторы и лейбористы Британии, христианские демократы и социал-демократы послевоенной ФРГ, "правые" и "левые" во Франции и т.д., – не только признана типичной, но и канонизирована в политических теориях. Коли социуму надлежит делиться согласно политическим предпочтениям,(7) дихотомия действительно наиболее проста и становится первым шагом (ведь речь идет об овладении большинством, т.е. как минимум половиной плюс один голос, следовательно, сил, которые вправе рассчитывать на победу, и должно быть две). Тот же вариант стихийно сложился в СССР периода "перестройки". Как только были сняты ограничения на деятельность общественно-политических объединений, в противовес недавнему монополисту КПСС был образован нацеленный на перемены "Народный фронт", который на первых альтернативных выборах 1989 г. провел изрядное число своих кандидатов в Верховный Совет (а пресса тех лет взапой эксплуатировала интригу титанической битвы "реформаторов" и "антиреформаторов"). С 1991 г. эта пара трансформировалась в лагеря "демократов" и "патриотов" (соответственно, сторонников президента и Верховного Совета РФ), т.е. бинарность сохранилась. Однако после третьей "подбифуркации" – событий сентября-декабря 1993 г. в Москве – такое деление утратило адекватность карте общественных предпочтений. После главы 2 нам известно, что третьи бифуркации и "подбифуркации" создают благоприятную почву для рождения четырехсоставных структур, но небезынтересно взглянуть, как этот процесс развивается на деле.

Как отмечалось, конфронтация "демократов" и "патриотов" в новой России привела к вооруженному конфликту, в основном негативно воспринятому населением, дискредитировавшему и тех, и других. На состоявшихся вслед выборах в Государственную Думу (декабрь 1993 г.) лидерство по партийным спискам захватила дотоле никому не известная ЛДПР, подчеркнуто дистанцировавшаяся от обоих недавних властителей душ и умов ("коммунисты и демократы – враги России") и предложившая качественно отличную от них идеологию. Так впервые в стране образовалось второе, независимое политическое измерение, не подстраивающееся к предшествующей линии "демократы – патриоты" (последний лагерь – главным образом коммунисты), см. выше. Двумерность при сохранении борьбы за большинство, т.е. бинарного принципа, означает М = 2 х 2 = 4. И действительно, на состоявшихся через два года (в декабре 1995 г.) очередных выборах в Думу 5%-й барьер удалось преодолеть четырем партиям и объединениям, отлично укладывавшимся в схему М = 2 х 2.

Вовсе не обязательно, чтобы настоящий паттерн был обязан той паре признаков, которая реализовалась в конкретных условиях тогдашней России ("реформаторы – антиреформаторы", "демократы – патриоты"), в другой обстановке они могут оказаться совершенно иными. Позже мы убедимся, что не обязательно и формообразующее действие закономерности золотого сечения (двойного золотого сечения). Сам факт двумерности, удвоенной биполярности представляется более общим. Тогда неплохо бы понять его предпосылки. Не претендуя на полный список причин, выскажем несколько вероятных гипотез.

Прежде всего, кватерниорные партийно-политические системы служат немаловажной характеристикой состояния общественного сознания. Оно не поддается редукции до банальной одномерности, дихотомности, а оказывается носителем сразу двух ведущих пар оппозиций.

Во-вторых, в уже рассмотренных случаях – современная Россия, Молдова, бывшая ГДР – мы имели дело с посттоталитарнымистранами, т.е. находящимися на пути трансформации. В дальнейшем к ним добавится пример постфранкистской Испании. Прошлое нелегко отпускает людей, и в посттоталитарных социумах сосуществуют старое и новое, еще отстутствует консенсус по коренным, наиболее фундаментальным идеологическим вопросам. Специалисты по теории конфликтов утверждают, что тогда начинаются столкновения на почве расхождений не только позитивных интересов(по поводу них в принципе можно прийти к компромиссу), но и базовых ценностей(в последнем случае компромисс невозможен, ибо квалифицируется каждой из сторон как предательство). Согласия не удается добиться как раз по самым актуальным проблемам. Степень различия взглядов столь высока, что ведущие противоборствующие силы приписывают друг другу все смертные грехи и отказывают в самом праве на существование – под знак вопроса поставлены сами основы государства и власти. В чем причины идейной несовместимости старого и нового?

Тоталитарным идеологиям и режимам, несмотря на вхождение в урбанистическую, индустриальную фазу, удалось сохранить целый ряд особенностей из домассовой эпохи, в частности, патернализм (патриархальность), коллективизм, представление о государственной власти как носителе высших ценностей и морали. Конечные основания государства трансцендентны по отношению к частным интересам и индивидам, а коллектив – выше личности (за единственным исключением – харизматического вождя, сменившего в этой функции прежних монархов). Тоталитарная форма легитимации – по существу парафраз древнейшего принципа "власть – от Бога", где место Бога занимают доктринальные исторические идеалы, высшая финалистская целесообразность – будь то коммунизм, "Третий рейх" и т.д. "Нет власти, как не от Бога", – полагали наши предки, и значит, право любой власти опирается уже только на то, что она – реальная власть. Если власть сменится, она вновь законна, не нам обсуждать, такова Божья воля. Согласно социо-культурной принадлежности, эту форму легитимации обычно именуют средневековой, азиатской, или восточной,она не предполагает непосредственного активного участия масс в процессах государственного управления и формирования институтов власти (созерцательное "недеяние" выдвигается в качестве духовной добродетели на Востоке, "терпение" считают собирательным достоинством русских ).(8) Таким образом, и домассовые социумы, и тоталитарные – живое олицетворение существовавшей на протяжении тысячелетий веры в трансцендентную по отношению к большинству граждан природу политического управления.

Альтернатива подобного убеждения, хотя и обладает почтенными историческими корнями, наиболее яркое воплощение обрела в либерализме: "власть – от народа". В данном случае и с последнего снимаются мифологические, метафизические облачения, и на смену им приходят позитивные технологии, процедуры формирования государственных и политических органов. Во главу угла поставлены индивид и закон. Настоящая установка не предполагает априорного доверия к государству (антиэтатистский акцент), скорее, наоборот, оно воспринимается как нечто заведомо подозрительное (удобная почва для злоупотреблений, необходимое зло), на него накладывается требование открытости, прозрачности ("транспарентности"), признается необходимость непрестанного бдительного контроля за ним со стороны негосударственных организаций и частных лиц. Согласно времени и месту рождения, описанную форму легитимации называют модернистской, демократической, или западной. Поддержание ее работы требует от репрезентативной части населения активной и практически непрестанной работы (государство здесь – не самопричинная субстанция и не посол "надмирных" сил наподобие Бога или высшего исторического идеала, а всего лишь служебная функция общества).