Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

Аналогия между политическими революциями в массовом социуме и фазовыми превращениями, само собой, не прямая. Однако если искать в тех или иных сферах реальности иллюстрации одного и того же геометрического процесса – последовательного роста размерности пространства, увеличения степеней свободы, внутренней мобильности, – то в первую очередь напрашиваются именно два приведенных примера. Чтобы обогатить впечатление, воспользуемся еще одним физическим представлением.

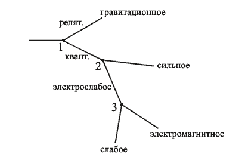

В разделе 1.4.1упоминалась совокупность четырех фундаментальных физических сил, или взаимодействий: трех квантовых (сильное, электромагнитное, слабое) и одного релятивистского (гравитационное). По мнению космологов, они появились в рождающемся мире не сразу, здесь также сработала цепь бифуркаций. На самой ранней стадии развития вселенной существовало некое единое синкретическое взаимодействие, которое разделилось затем на релятивистские (гравитационные) и квантовые силы. Второй этап – отделение сильного типа от двуединого электрослабого. Последними разделились слабое и электромагнитное. Рисунок, к которому прибегают космологи, выглядит следующим образом:

Специалисты по фазовым превращениям и эволюции вселенной заложили в свои модели представление о концептуальной "полноте" совокупности трех переходов. Списки четырех агрегатных состояний и четырех фундаментальных сил в своем роде исчерпывающи, и оттого третья бифуркация должна быть последней из возможных. Занятно, что сходного "эсхатологизма" не чужды и апологеты третьих политических революций.

Согласно большевистскому канону, Великая Октябрьская революция воплотила вековыечаяния человечества, создала предпосылки для окончательного утверждения социальной справедливости и создания наилучшего политического строя. Очередные революции бессмысленны и невозможны, ибо были бы путем не вперед, а назад. Борьба классов закончилась, в связи с чем привлекалось заимствованное Марксом у Гегеля понятие "конца истории". Аналогичной чертой отличалась и национал-социалистическая идеология. Была воскрешена древняя хилиастическая вера, тысячелетний "Третий рейх" полагался последним. Близкие представления использовались фашистской Италией, окончательно возрождавшей славу Древнего Рима, и империей Наполеона III, наконец, возвратившей Францию на вершину наполеоновского величия. В этом контексте симптоматичен и ажиотаж вокруг работы "Конец истории?" Ф.Фукуямы. В ходе последних мировых процессов враги либерализма и Запада повержены "навсегда", отныне ничто не в силах воспрепятствовать их вечному торжеству. Энтузиазм, с которым встречена названная статья, вряд ли объясним вне рамок третьей мировой бифуркации, ибо еще совсем недавно – после двух бифуркаций в странах-оплотах либерализма и в мировом сообществе в целом – либеральные теоретики были чужды эсхатологическим настроениям (в отличие от коллег-идеологов из СССР), отдавая предпочтение модели открытого будущего, нередуцируемой свободы выбора. Последний момент нельзя не учитывать при составлении реестра семантических особенностей третьих революций вообще и третьей мировой бифуркации в частности: список двух революций принципиально неполон, и следовательно, будущее открыто новациям, тогда как дополнение третьей его замыкает, ставит решительную точку и в осмыслении, и в реальной истории.

Параллели политики с физикой, разумеется, не буквальны. Вероятно, меньше протестов вызовет правомочность применения простейших логических схем в аналитике обеих областей. В отношении к политике эпохи масс такое применение даже более оправданно, чем к физике, т.к. здесь не только теоретик, но и предмет его изучения, массы, признают власть над своим сознанием элементарных логических истин: последние превратились в атрибут общественного сознания, бессознательного. То, что у коллективного человека в душах, в мозгах, накладывает глубокий отпечаток на политические процессы, поведение, организацию – см. в гл. 1пассажи о субъект-объектной природе политики(5) . Восприятие революции как ситуации выбора, причем дихотомного, относится к разряду само собой разумеющегося. Дальнейшее становится тривиальным следствием подобного восприятия, и итоги различных по счету революций становятся закономерными. Не следует, конечно, игнорировать и феномен коллективной памяти: люди помнят, изучают в школах, черпают из масс-медиа информацию о пережитых их собственным социумом революциях, и каждая новая революция накладывается на это всеобщее знание, присоединяясь к уже наличному ряду. Всякий раз, когда народ поднимается на революцию, волей-неволей осуществляется апелляция к опыту, к сравнениям – контрастам и сходствам. В дальнейшем, по мере расширения привлеченной теоретической и эмпирической базы, у нас появится возможность для более точных суждений.

Тот же метод анализа в известной степени применим и к этапам пути такой общественной системы как христианская Церковь или, если угодно, к истории изменения сознания в христианском обществе. Схизму, т.е. разделение Церкви на Западную и Восточную (условная дата 1054 г.), тогда можно изобразить как первую точку бифуркации, а Реформацию ХVI в., приведшую к расщеплению Западной Церкви на католическую и протестантскую ветви, – как точку вторую. Именно после Реформации стало возможным говорить о свободе совести, свободе вероисповедания. Именно Реформация, нанеся мощный удар по вертикальной иерархии Церкви, по коллективному характеру служения Богу, противопоставила личные усилия организованным совместным, тем самым "атомизировав" акт общения человека с Богом (на перекличку с "газообразным" состоянием указывает и исключительная дробность протестантизма, представленного более чем четырьмя сотнями номинаций). Протестантизм, согласно компетентному заключению М.Вебера, создал благоприятную почву для развития капитализма, рождения либеральных, индивидуалистических обществ. Конфессиональная самоидентификация лишь косвенно связана с рациональной составляющей, прежде всего через посредство сознания верующих, которое не чуждо и светских мотивов, здравого смысла. Поэтому по длительности религиозные бифуркации обычно превосходят политические, и хронологические промежутки между бифуркациями естественно более протяженные, чем это наблюдается на политическом материале технологической эры. Как бы там ни было, с конца ХIХ столетия мы, похоже, превратились в свидетелей очередной ступени трансформации общественной религии – начиная с концептуальной и миссионерской деятельности новационных сект, модернистских включений в религиозную философию (см., в частности, раздел 1.4.1: попытки начала ХХ в. по возведению Софии, Богоматери в ранг самостоятельной, четвертой Божественной Ипостаси) и кончая формированием массовых "неоязыческих" течений: будь то "жесткие" индустриальной эпохи (коммунизм, национал-социализм, см. их квазирелигиозный аспект) или более "мягкие" эпохи постиндустриальной ("зеленые", рок-движение и т.д.).(6) Третья бифуркация сопряжена с разложением фундаментальных элементов системы, когда вера, в сущности, перестает быть таковой, утрачивает идентичность. К слову, три главные ветви христианства (католичество, православие, протестантство) сами почти не участвуют в бурном процессе третьего перехода, предоставив эту честь миру светскому и сектантам.

Н.Н.Моисеев в работе "Современный анропогенез и цивилизационные разломы" [215]применяет схему последовательных бифуркаций к пути человечества в целом. При этом указывается на наличие двух важнейших бифуркаций, предваряющих современное состояние. В качестве первой назван палеолит: утверждение системы табу (зачатков нравственности), ограничение действия биосоциальных законов (особое место отводится заповеди "не убий", т.к. она переключает развитие с канала биологической эволюции на канал общественной). Роль второй бифуркации исполняет неолит, ибо накануне или в начале голоцена происходит качественное расширение ареала homo sapiens: освоение земледелия, затем скотоводства. Тогда же происходит выделение кроманьонца как единственного представителя нашего биологического вида и формирование той экологической ниши, в которой живем и мы. Н.Н.Моисеев выдвигает гипотезу, что нынешнее человечество стоит на пороге третьей глобальной перестройки сходной глубины и масштаба. Мы подошли к пределу допустимого в отношениях с окружающей природой. Человечество как бы предчувствует возможные трагические последствия происходящего – так массовое самоубийство леммингов предотвращает перенаселение и сохраняет популяцию в ее экологической нише, – и "феномен леммингов" не исключается из числа возможных сценариев ближайшей истории. Тотальная драма, по всей видимости, неизбежна, если наши взаимоотношения с окружающей природой не превратятся в последовательно нравственные. Так эсхатологизм – в катастрофическом или "окончательно моральном" обличии – внедряется в схему трех бифуркаций в экологическом ракурсе.

В дальнейшем еще придется вернуться к семантике вторых и третьих по счету революций, однако несправедливо обходить вниманием и первые.

В Британии первой по счету была Великая английская революция, в ходе которой силы парламента одерживают верх над королем, но это и период политической диктатуры – протекторат Кромвеля, затем реставрация. В Америке то же место принадлежит войне за независимость 1775 – 83 гг. В 1776 принята Декларация независимости, в 1787 Конвент разрабатывает конституцию. В стране действует Конгресс, к 1820-м гг. постепенно складывается двухпартийная система. Однако по итогам этой революции перед нами еще далеко не та Америка, которая сложилась после Гражданской войны. Не отменено рабство, не преодолены феодально-олигархические пережитки колониального прошлого, в расцвете разнообразные цензы, а в сфере высшей политики еще возможно всерьез обсуждать, кем объявить Дж.Вашингтона – президентом или королем. В пользу последнего варианта выдвигались весомые аргументы: состояние общественного сознания, необходимость пользоваться уважением со стороны руководителей иностранных держав (богопомазанные короли наверняка будут взирать свысока на избранного плебсом президента). С прицелом на будущее, Дж.Вашингтон отдал предпочтение первому варианту, хотя его власть по объему мало чем отличалась от монархической.

Во Франции череда революций начинается с Великой французской, завершившейся Термидором и провозглашением в 1804 г. Бонапарта императором. Страна по-прежнему несет на знаменах лозунги освобождения, чем качественно отличается от предшествующего королевства, видные посты все чаще занимают по заслугам, а не по рождению. Тем не менее, это империя, что и занесем в соответствующую графу.

Революция 1848 – 49 в Австрии была также первой. Судя формально, она подавлена. Однако в 1849 г. вводится, пусть и "революционная", конституция, в 1850-х гг. проводятся буржуазные реформы, а в 1867 г. приходится пойти навстречу требованиям главного национального меньшинства: превращение монолитной Австрийской империи в двуединую Австро-Венгерскую. В стране отныне легальны и политические партии.

В Германии, как уже отмечалось, на подготовленной первой революцией почве интенсифицируются процессы национального самоопределения (преодоление зависимости от Австрии), создается Германская империя. Наличие рейхстага и официально зарегистрированных политических партий, наряду с кайзеровским правлением – характерные признаки.

В Италии революция 1848 – 49 гг. выводит на политическую сцену либеральную буржуазию. В 1848 в большинстве итальянских государств обнародованы конституции, проводятся частичные реформы. Но после интервенции франко-австрийских войск во всех государствах Италии, за исключением Сардинского королевства, конституционные порядки отменены, наступает период реакции. Лишь после второй революции 1859 – 60 гг. Италия добивается национального единства (плебисциты 1860 г.), уничтожает таможенные барьеры, разворачивает широкое железнодорожное строительство, проводит реформы, т.е. начинается ускоренное развитие капитализма. Первой же революции Рисорджименто, 1848 – 49 гг., удается лишь сдвинуть с мертвой точки процесс политической и экономической эмансипации, но ее реальные достижения, в общем, скромны.

В ходе революции 1905 – 07 гг. в России появляется выборная Государственная Дума, практически мгновенно возникает партийная система. Опубликован Манифест, возникает своего рода "предконституционное" состояние, но Николай II по-прежнему остается "Хозяином земли Русской", не сломлен дворянско-помещичий строй. Сами выборы в Думу многоступенчатые по четырем неравноправным куриям, половина населения лишена избирательных прав. "Квазипарламентаризмом" окрестил М.Вебер данный режим.

В Османской империи 1908 г. под руководством буржуазно-националистического "Единения и прогресса" начинается Младотурецкая революция. В июне 1908 провозглашена конституционная монархия, в апреле 1909 низложен султан Абдул-Хамид II, и у власти оказываются младотурки. Феодально-клерикальное устройство, однако, не демонтировано, одна форма национальной зависимости сменяется другой (от Германской империи).

Японскую Мэйдзи исин (1867 – 68) называют незавершеннойбуржуазной революцией. Восстановлена власть императоров. Формируется буржуазно-дворянское правительство Мацухито, приступившее к серьезным социально-экономическим преобразованиям, но вплоть до Второй мировой войны в Японии открыто действуют феодальные нормы. В Китае первой была Синхайская революция 1911 – 13. Цинская династия свергнута, в 1913 г. проводятся свободные выборы в национальный парламент, но вместе с тем образуются всесильные олигархические клики, территориальные милитаристские кланы. Не уничтожен и империалистический гнет.

Индия, Пакистан, Бангладеш до сих пор пережили лишь одну, общую революцию: под давлением Индийского национального конгресса, М.Ганди, массовых кампаний неповиновения Британия была вынуждена уйти из своей крупнейшей колонии. В 1947 г. последняя разделена на Индийский союз и Пакистан, в 1950 г. Индийский союз стал республикой. Теперь Индию называют самой крупной демократией мира, но при этом она лишь с натяжкой удовлетворяет общепризнанным либеральным стандартам, до конца не изжиты пережитки феодально-кастовой системы, межобщинные – национальные и религиозные – антагонизмы, высока роль во внутренней политике трайбалистских и клановых факторов. Тем более трудно заподозрить в избытке демократизма Исламскую Республику Пакистан. Диктаторские и милитаристские тенденции, лимитация прав и свобод остаются неотъемлемыми компонентами общественной жизни. Возникшая в 1971 г. на базе Восточного Пакистана Народная Республика Бангладеш, аналогично, занимает лишь скромную ступень не только экономического, но и политического развития. Этот ареал бывших британских владений – особенно когда он только приступал к национально-освободительной, буржуазной революции – был в подавляющей массе неграмотным, что заставляет задуматься, насколько оправданно его включение в составляемый ряд. Однако вступление в эпоху масс, широких общественных движений с поставленными рациональными целями все-таки состоялось, европейски образованными были и вожди. Признак же непросвещенности (чуть больше, чуть меньше) – общий для всех государств, только вступающих на данную дорогу; лишь впоследствии, после революций, в этой области совершается качественный скачок. Наличную азиатскую специфику, конечно, не следует сбрасывать со счетов, однако она, представляется, не выбивает названные страны из ряда, а лишь по своему расставляет акценты.

Способен привнести новые краски корейский пример. По изгнании японцев, в 1945 г. Корея обретает независимость, и практически тотчас начинается гражданская война (в которую вовлечены и другие державы). По-видимому, данный отрезок и следует считать первой бифуркацией эпохи масс в стране, до тех пор чисто феодальной, аграрной. Ее результатом стало разделение на два государства: в северной части, находившейся в зоне влияния СССР и КНР, была установлена коммунистическая диктатура; в южной, пребывавшей в ареале США, утвердилась диктатура военная. Затем обе республики – и КНДР, и РК – переживают интенсивную индустриализацию, вводят обязательное школьное образование. Каждое из двух соизмеримых по размерам государств считало себя единственно легитимным представителем всей Кореи, а состояние разделения – досадным и временным. Такая позиция внедрялась в общественное сознание, в связи с чем в послевоенный период допустимо говорить о Корее как единойсистеме с, так сказать, двойственнымполитическим режимом: одна из диктатур запрещает частную собственность, другая ее поощряет. Операция "осреднения" и приводит в настоящем случае к искомой семантике состояния после первой бифуркации.

Самостоятельный вопрос, что десятилетия раздельного существования не могли не привести к дивергенции обеих частей, к постепенному разделению Юга и Севера и в общественных умах (особенно это характерно для Юга, не стремившегося к объединению ценой любых жертв). Южная Корея, в отличие от Северной, добивается выдающихся экономических достижений, и в 1980-е гг. переживает глубокие политические перемены. Вводятся политические и гражданские свободы, возникают партии, проводятся первые демократические выборы. По всей видимости, следует говорить о второй политической бифуркации в Республике Корея, в результате которой она стремительно приблизилась не только к экономическим, но и политическим либеральным стандартам. В КНДР пока законсервировано прежнее состояние. Если и говорить о вероятном объединении двух Корей, оно, очевидно, не может быть ничем иным, чем фактическим поглощением КНДР (ср. процесс объединения двух Германий). Для Северной Кореи это, несомненно, будет означать очередную, вторую революцию, готовящую ментально-политический каркас для восприятия норм либеральной экономики и демократии. Последнее замечание, однако выходит за рамки темы одной бифуркации, а сейчас нас интересует только она.

Приведенный эмпирический ряд позволяет сформулировать определенные выводы. Если в результате вторых и третьих революций относительно полно реализуются, соответственно, либеральная и тоталитарная (вариант: жестко-автократическая) парадигмы, то после первых обычно возникает, так сказать, "межеумочное" состояние, отвечающее незавершенной общественно-политической эмансипации. Регулярно воспроизводится смесь последующей либеральной и предшествущей абсолютистской (феодальной) моделей, революции нередко "начинаются во здравие и кончаются за упокой". Так во Франции великий порыв к свободе приводит к империи Наполеона I, затем к реставрации(7); в Германии на почве первой буржуазной революции (в которой приняли активное участие и социалисты) возводится также империя. Политические бифуркации – независимо от того, "кто победил", – всякий раз не остаются бесследными, неся с собой глубокие перемены, но в итоге первых из них – недо- или контрлиберальный акцент.

Как обстояло дело после первой мировойбифуркации? По окончании Первой мировой войны – см. Версальский договор 1919 и Вашингтонская конференция 1921 – 22 гг. – заложен фундамент Версальско-Вашингтонской системы. До биполярности еще далеко, и торжествует пир победителей-хищников, "олигархов". В расцвете и колониализм, равноправие в международных отношениях отсутствует. Существующие условия – благоприятная среда для создания первых (и самых ярких) тоталитарных режимов: в России, Италии, Германии, Испании. В 1920-х – 40-х гг. Европу охватывает подлинная эпидемия диктатур (Польша, Болгария, Греция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.). В 1919 учреждена Лига Наций, предтеча ООН, но она качественно уступает последней по широте представительства и скорее служит орудием в руках тогдашних "сверхдержав", Великобритании и Франции. Читатель вправе самостоятельно дополнить картину другими деталями, но вывод в целом уже, кажется, ясен: сказанное о семантике первых революций в отдельных странах справедливо и здесь.

При описании пути общества от первой революции к третьей вовсе не обязательно использовать позитивистский язык: "частичная демократия / автократия – демократия – автократия", – с аксиологическим предпочтением среднего элемента. Хотя в послевоенной политологии доминируют как раз позитивистские, "либералоцентристские" взгляды и термины, в культурологии обстоит заметно иначе. Так, известный американский профессор К.Наранхо, изучая структуру мифов, сказок, легенд разных народов, поучительных историй о герое и его пути к обретению духовного и физического совершенства, выделяет следующие ключевые этапы. В результате первой инициации герой достигает близости к Богу, на второй стадии претерпевает разлучение с ним (период отчаяния и испытаний), наконец, на третьей, заключительной ступени осуществляется их подлинное – прочное, вечное – воссоединение [223, c. 43]. Если прибегнуть к мифо-политической параллели, то, например, для Германии на первой позиции оказалась бы империя Вильгельма и Бисмарка, на второй – сопровождаемая физическими и нравственными страданиями, внушающая отчаяние Веймарская республика, на третьей – тысячелетний "Третий рейх". Ни в коем случае не хотелось бы вмешиваться в негласную полемику между политологами и культурологами, между позитивистской и иератической точками зрения, ведь в нашей работе речь идет не об оценках, а только о числах. В результате трех бифуркаций – в отдельных государствах или в мировом сообществе в целом – в общественном сознании возрастает удельный вес мифологического компонента ("золотой век" – коммунизм, милленаристский "Третий рейх", величественные античные герои фашистской Италии и т.д.) и присущих ему "телеологизма", "финализма". Соответственно, ныне (в рамках третьей бифуркации в мире) "хороший парень" – Америка, наконец, поколотил большинство "плохих парней", послав белозубый голливудский привет всем людям добра и света, и впредь они могут быть абсолютно уверены: теперь о них есть кому позаботиться, победу герой уже никогда не упустит из рук.

В мифо-культурологическом контексте, вероятно, уместно напомнить и о герменевтическом толковании чисел 1, 2, 3. В работе "О психологическом происхождении догмата о Троице" [394]К.Юнг ссылается на алхимиков. Целлер: "Единица есть Первое, из которого возникли все другие числа и в котором поэтому должны соединяться противоположные качества(8) ; двойка есть первое четное число(9); тройка – совершенное".(10) Не станем гадать, отчего реальный исторический путь столь тесно коррелирует с плодами визионерских концепций, хотя гипотеза, что в обоих случаях действует сочетание собственно рациональных и мифологических сил вполне имеет право на жизнь.

Одной, двумя или тремя революциями реальный список, разумеется, не исчерпывается, и вскоре мы обратимся к семантике и прецедентам последующих (там, где они состоялись). Пока же имеет смысл прояснить, какие факторы могут быть ответственны за то или иное количество бифуркаций. В одних случаях относительно малое число революций (скажем, одна) объясняется тем, что страна лишь недавно присоединилась к мировой магистрали эпохи масс, т.е. следующие по счету революции просто не успели состояться. Однако в глаза бросается и иное – более важное – обстоятельство: даже в кругу развитых государств одни переживают лишь две революции и закрепляются на соответствующем либеральном этапе (Британия, США, Нидерланды, Япония), тогда как другие проходят транзитом через вторую ступень, попадая вначале на третью – условно говоря, тоталитарную, – затем на четвертую, пятую и т.д., о чем, впрочем, позже. Больше, чем у других, революций эпохи масс состоялось во Франции, третья из них, напомним, разрешилась режимом Наполеона III. В паттерн третьих революций попадает и Россия (Октябрь 1917), Италия ("Поход на Рим" 1922), Германия ("национальная революция" 1932 – 33), Китай (Народная революция 1946 – 49). Сходный вариант не обошел стороной и мировое сообщество в целом, по крайней мере нынешняя глобальная трансформация – третья по счету, после двух мировых войн, хотя самому феномену экономически и политически связного человечества всего сотня лет. Результатом современных глобальных процессов становится, как замечено, замена состязания двух лагерей, двух сверхдержав господством одного, или одной. Столь разные судьбы различных общественно-политических систем – две революции или три и более – заставляют поставить вопрос о причинах. Возможно, небесполезны следующие соображения.

В разделе 1.4.1упоминалась совокупность четырех фундаментальных физических сил, или взаимодействий: трех квантовых (сильное, электромагнитное, слабое) и одного релятивистского (гравитационное). По мнению космологов, они появились в рождающемся мире не сразу, здесь также сработала цепь бифуркаций. На самой ранней стадии развития вселенной существовало некое единое синкретическое взаимодействие, которое разделилось затем на релятивистские (гравитационные) и квантовые силы. Второй этап – отделение сильного типа от двуединого электрослабого. Последними разделились слабое и электромагнитное. Рисунок, к которому прибегают космологи, выглядит следующим образом:

Рис. 2-4

Специалисты по фазовым превращениям и эволюции вселенной заложили в свои модели представление о концептуальной "полноте" совокупности трех переходов. Списки четырех агрегатных состояний и четырех фундаментальных сил в своем роде исчерпывающи, и оттого третья бифуркация должна быть последней из возможных. Занятно, что сходного "эсхатологизма" не чужды и апологеты третьих политических революций.

Согласно большевистскому канону, Великая Октябрьская революция воплотила вековыечаяния человечества, создала предпосылки для окончательного утверждения социальной справедливости и создания наилучшего политического строя. Очередные революции бессмысленны и невозможны, ибо были бы путем не вперед, а назад. Борьба классов закончилась, в связи с чем привлекалось заимствованное Марксом у Гегеля понятие "конца истории". Аналогичной чертой отличалась и национал-социалистическая идеология. Была воскрешена древняя хилиастическая вера, тысячелетний "Третий рейх" полагался последним. Близкие представления использовались фашистской Италией, окончательно возрождавшей славу Древнего Рима, и империей Наполеона III, наконец, возвратившей Францию на вершину наполеоновского величия. В этом контексте симптоматичен и ажиотаж вокруг работы "Конец истории?" Ф.Фукуямы. В ходе последних мировых процессов враги либерализма и Запада повержены "навсегда", отныне ничто не в силах воспрепятствовать их вечному торжеству. Энтузиазм, с которым встречена названная статья, вряд ли объясним вне рамок третьей мировой бифуркации, ибо еще совсем недавно – после двух бифуркаций в странах-оплотах либерализма и в мировом сообществе в целом – либеральные теоретики были чужды эсхатологическим настроениям (в отличие от коллег-идеологов из СССР), отдавая предпочтение модели открытого будущего, нередуцируемой свободы выбора. Последний момент нельзя не учитывать при составлении реестра семантических особенностей третьих революций вообще и третьей мировой бифуркации в частности: список двух революций принципиально неполон, и следовательно, будущее открыто новациям, тогда как дополнение третьей его замыкает, ставит решительную точку и в осмыслении, и в реальной истории.

Параллели политики с физикой, разумеется, не буквальны. Вероятно, меньше протестов вызовет правомочность применения простейших логических схем в аналитике обеих областей. В отношении к политике эпохи масс такое применение даже более оправданно, чем к физике, т.к. здесь не только теоретик, но и предмет его изучения, массы, признают власть над своим сознанием элементарных логических истин: последние превратились в атрибут общественного сознания, бессознательного. То, что у коллективного человека в душах, в мозгах, накладывает глубокий отпечаток на политические процессы, поведение, организацию – см. в гл. 1пассажи о субъект-объектной природе политики(5) . Восприятие революции как ситуации выбора, причем дихотомного, относится к разряду само собой разумеющегося. Дальнейшее становится тривиальным следствием подобного восприятия, и итоги различных по счету революций становятся закономерными. Не следует, конечно, игнорировать и феномен коллективной памяти: люди помнят, изучают в школах, черпают из масс-медиа информацию о пережитых их собственным социумом революциях, и каждая новая революция накладывается на это всеобщее знание, присоединяясь к уже наличному ряду. Всякий раз, когда народ поднимается на революцию, волей-неволей осуществляется апелляция к опыту, к сравнениям – контрастам и сходствам. В дальнейшем, по мере расширения привлеченной теоретической и эмпирической базы, у нас появится возможность для более точных суждений.

Тот же метод анализа в известной степени применим и к этапам пути такой общественной системы как христианская Церковь или, если угодно, к истории изменения сознания в христианском обществе. Схизму, т.е. разделение Церкви на Западную и Восточную (условная дата 1054 г.), тогда можно изобразить как первую точку бифуркации, а Реформацию ХVI в., приведшую к расщеплению Западной Церкви на католическую и протестантскую ветви, – как точку вторую. Именно после Реформации стало возможным говорить о свободе совести, свободе вероисповедания. Именно Реформация, нанеся мощный удар по вертикальной иерархии Церкви, по коллективному характеру служения Богу, противопоставила личные усилия организованным совместным, тем самым "атомизировав" акт общения человека с Богом (на перекличку с "газообразным" состоянием указывает и исключительная дробность протестантизма, представленного более чем четырьмя сотнями номинаций). Протестантизм, согласно компетентному заключению М.Вебера, создал благоприятную почву для развития капитализма, рождения либеральных, индивидуалистических обществ. Конфессиональная самоидентификация лишь косвенно связана с рациональной составляющей, прежде всего через посредство сознания верующих, которое не чуждо и светских мотивов, здравого смысла. Поэтому по длительности религиозные бифуркации обычно превосходят политические, и хронологические промежутки между бифуркациями естественно более протяженные, чем это наблюдается на политическом материале технологической эры. Как бы там ни было, с конца ХIХ столетия мы, похоже, превратились в свидетелей очередной ступени трансформации общественной религии – начиная с концептуальной и миссионерской деятельности новационных сект, модернистских включений в религиозную философию (см., в частности, раздел 1.4.1: попытки начала ХХ в. по возведению Софии, Богоматери в ранг самостоятельной, четвертой Божественной Ипостаси) и кончая формированием массовых "неоязыческих" течений: будь то "жесткие" индустриальной эпохи (коммунизм, национал-социализм, см. их квазирелигиозный аспект) или более "мягкие" эпохи постиндустриальной ("зеленые", рок-движение и т.д.).(6) Третья бифуркация сопряжена с разложением фундаментальных элементов системы, когда вера, в сущности, перестает быть таковой, утрачивает идентичность. К слову, три главные ветви христианства (католичество, православие, протестантство) сами почти не участвуют в бурном процессе третьего перехода, предоставив эту честь миру светскому и сектантам.

Н.Н.Моисеев в работе "Современный анропогенез и цивилизационные разломы" [215]применяет схему последовательных бифуркаций к пути человечества в целом. При этом указывается на наличие двух важнейших бифуркаций, предваряющих современное состояние. В качестве первой назван палеолит: утверждение системы табу (зачатков нравственности), ограничение действия биосоциальных законов (особое место отводится заповеди "не убий", т.к. она переключает развитие с канала биологической эволюции на канал общественной). Роль второй бифуркации исполняет неолит, ибо накануне или в начале голоцена происходит качественное расширение ареала homo sapiens: освоение земледелия, затем скотоводства. Тогда же происходит выделение кроманьонца как единственного представителя нашего биологического вида и формирование той экологической ниши, в которой живем и мы. Н.Н.Моисеев выдвигает гипотезу, что нынешнее человечество стоит на пороге третьей глобальной перестройки сходной глубины и масштаба. Мы подошли к пределу допустимого в отношениях с окружающей природой. Человечество как бы предчувствует возможные трагические последствия происходящего – так массовое самоубийство леммингов предотвращает перенаселение и сохраняет популяцию в ее экологической нише, – и "феномен леммингов" не исключается из числа возможных сценариев ближайшей истории. Тотальная драма, по всей видимости, неизбежна, если наши взаимоотношения с окружающей природой не превратятся в последовательно нравственные. Так эсхатологизм – в катастрофическом или "окончательно моральном" обличии – внедряется в схему трех бифуркаций в экологическом ракурсе.

В дальнейшем еще придется вернуться к семантике вторых и третьих по счету революций, однако несправедливо обходить вниманием и первые.

В Британии первой по счету была Великая английская революция, в ходе которой силы парламента одерживают верх над королем, но это и период политической диктатуры – протекторат Кромвеля, затем реставрация. В Америке то же место принадлежит войне за независимость 1775 – 83 гг. В 1776 принята Декларация независимости, в 1787 Конвент разрабатывает конституцию. В стране действует Конгресс, к 1820-м гг. постепенно складывается двухпартийная система. Однако по итогам этой революции перед нами еще далеко не та Америка, которая сложилась после Гражданской войны. Не отменено рабство, не преодолены феодально-олигархические пережитки колониального прошлого, в расцвете разнообразные цензы, а в сфере высшей политики еще возможно всерьез обсуждать, кем объявить Дж.Вашингтона – президентом или королем. В пользу последнего варианта выдвигались весомые аргументы: состояние общественного сознания, необходимость пользоваться уважением со стороны руководителей иностранных держав (богопомазанные короли наверняка будут взирать свысока на избранного плебсом президента). С прицелом на будущее, Дж.Вашингтон отдал предпочтение первому варианту, хотя его власть по объему мало чем отличалась от монархической.

Во Франции череда революций начинается с Великой французской, завершившейся Термидором и провозглашением в 1804 г. Бонапарта императором. Страна по-прежнему несет на знаменах лозунги освобождения, чем качественно отличается от предшествующего королевства, видные посты все чаще занимают по заслугам, а не по рождению. Тем не менее, это империя, что и занесем в соответствующую графу.

Революция 1848 – 49 в Австрии была также первой. Судя формально, она подавлена. Однако в 1849 г. вводится, пусть и "революционная", конституция, в 1850-х гг. проводятся буржуазные реформы, а в 1867 г. приходится пойти навстречу требованиям главного национального меньшинства: превращение монолитной Австрийской империи в двуединую Австро-Венгерскую. В стране отныне легальны и политические партии.

В Германии, как уже отмечалось, на подготовленной первой революцией почве интенсифицируются процессы национального самоопределения (преодоление зависимости от Австрии), создается Германская империя. Наличие рейхстага и официально зарегистрированных политических партий, наряду с кайзеровским правлением – характерные признаки.

В Италии революция 1848 – 49 гг. выводит на политическую сцену либеральную буржуазию. В 1848 в большинстве итальянских государств обнародованы конституции, проводятся частичные реформы. Но после интервенции франко-австрийских войск во всех государствах Италии, за исключением Сардинского королевства, конституционные порядки отменены, наступает период реакции. Лишь после второй революции 1859 – 60 гг. Италия добивается национального единства (плебисциты 1860 г.), уничтожает таможенные барьеры, разворачивает широкое железнодорожное строительство, проводит реформы, т.е. начинается ускоренное развитие капитализма. Первой же революции Рисорджименто, 1848 – 49 гг., удается лишь сдвинуть с мертвой точки процесс политической и экономической эмансипации, но ее реальные достижения, в общем, скромны.

В ходе революции 1905 – 07 гг. в России появляется выборная Государственная Дума, практически мгновенно возникает партийная система. Опубликован Манифест, возникает своего рода "предконституционное" состояние, но Николай II по-прежнему остается "Хозяином земли Русской", не сломлен дворянско-помещичий строй. Сами выборы в Думу многоступенчатые по четырем неравноправным куриям, половина населения лишена избирательных прав. "Квазипарламентаризмом" окрестил М.Вебер данный режим.

В Османской империи 1908 г. под руководством буржуазно-националистического "Единения и прогресса" начинается Младотурецкая революция. В июне 1908 провозглашена конституционная монархия, в апреле 1909 низложен султан Абдул-Хамид II, и у власти оказываются младотурки. Феодально-клерикальное устройство, однако, не демонтировано, одна форма национальной зависимости сменяется другой (от Германской империи).

Японскую Мэйдзи исин (1867 – 68) называют незавершеннойбуржуазной революцией. Восстановлена власть императоров. Формируется буржуазно-дворянское правительство Мацухито, приступившее к серьезным социально-экономическим преобразованиям, но вплоть до Второй мировой войны в Японии открыто действуют феодальные нормы. В Китае первой была Синхайская революция 1911 – 13. Цинская династия свергнута, в 1913 г. проводятся свободные выборы в национальный парламент, но вместе с тем образуются всесильные олигархические клики, территориальные милитаристские кланы. Не уничтожен и империалистический гнет.

Индия, Пакистан, Бангладеш до сих пор пережили лишь одну, общую революцию: под давлением Индийского национального конгресса, М.Ганди, массовых кампаний неповиновения Британия была вынуждена уйти из своей крупнейшей колонии. В 1947 г. последняя разделена на Индийский союз и Пакистан, в 1950 г. Индийский союз стал республикой. Теперь Индию называют самой крупной демократией мира, но при этом она лишь с натяжкой удовлетворяет общепризнанным либеральным стандартам, до конца не изжиты пережитки феодально-кастовой системы, межобщинные – национальные и религиозные – антагонизмы, высока роль во внутренней политике трайбалистских и клановых факторов. Тем более трудно заподозрить в избытке демократизма Исламскую Республику Пакистан. Диктаторские и милитаристские тенденции, лимитация прав и свобод остаются неотъемлемыми компонентами общественной жизни. Возникшая в 1971 г. на базе Восточного Пакистана Народная Республика Бангладеш, аналогично, занимает лишь скромную ступень не только экономического, но и политического развития. Этот ареал бывших британских владений – особенно когда он только приступал к национально-освободительной, буржуазной революции – был в подавляющей массе неграмотным, что заставляет задуматься, насколько оправданно его включение в составляемый ряд. Однако вступление в эпоху масс, широких общественных движений с поставленными рациональными целями все-таки состоялось, европейски образованными были и вожди. Признак же непросвещенности (чуть больше, чуть меньше) – общий для всех государств, только вступающих на данную дорогу; лишь впоследствии, после революций, в этой области совершается качественный скачок. Наличную азиатскую специфику, конечно, не следует сбрасывать со счетов, однако она, представляется, не выбивает названные страны из ряда, а лишь по своему расставляет акценты.

Способен привнести новые краски корейский пример. По изгнании японцев, в 1945 г. Корея обретает независимость, и практически тотчас начинается гражданская война (в которую вовлечены и другие державы). По-видимому, данный отрезок и следует считать первой бифуркацией эпохи масс в стране, до тех пор чисто феодальной, аграрной. Ее результатом стало разделение на два государства: в северной части, находившейся в зоне влияния СССР и КНР, была установлена коммунистическая диктатура; в южной, пребывавшей в ареале США, утвердилась диктатура военная. Затем обе республики – и КНДР, и РК – переживают интенсивную индустриализацию, вводят обязательное школьное образование. Каждое из двух соизмеримых по размерам государств считало себя единственно легитимным представителем всей Кореи, а состояние разделения – досадным и временным. Такая позиция внедрялась в общественное сознание, в связи с чем в послевоенный период допустимо говорить о Корее как единойсистеме с, так сказать, двойственнымполитическим режимом: одна из диктатур запрещает частную собственность, другая ее поощряет. Операция "осреднения" и приводит в настоящем случае к искомой семантике состояния после первой бифуркации.

Самостоятельный вопрос, что десятилетия раздельного существования не могли не привести к дивергенции обеих частей, к постепенному разделению Юга и Севера и в общественных умах (особенно это характерно для Юга, не стремившегося к объединению ценой любых жертв). Южная Корея, в отличие от Северной, добивается выдающихся экономических достижений, и в 1980-е гг. переживает глубокие политические перемены. Вводятся политические и гражданские свободы, возникают партии, проводятся первые демократические выборы. По всей видимости, следует говорить о второй политической бифуркации в Республике Корея, в результате которой она стремительно приблизилась не только к экономическим, но и политическим либеральным стандартам. В КНДР пока законсервировано прежнее состояние. Если и говорить о вероятном объединении двух Корей, оно, очевидно, не может быть ничем иным, чем фактическим поглощением КНДР (ср. процесс объединения двух Германий). Для Северной Кореи это, несомненно, будет означать очередную, вторую революцию, готовящую ментально-политический каркас для восприятия норм либеральной экономики и демократии. Последнее замечание, однако выходит за рамки темы одной бифуркации, а сейчас нас интересует только она.

Приведенный эмпирический ряд позволяет сформулировать определенные выводы. Если в результате вторых и третьих революций относительно полно реализуются, соответственно, либеральная и тоталитарная (вариант: жестко-автократическая) парадигмы, то после первых обычно возникает, так сказать, "межеумочное" состояние, отвечающее незавершенной общественно-политической эмансипации. Регулярно воспроизводится смесь последующей либеральной и предшествущей абсолютистской (феодальной) моделей, революции нередко "начинаются во здравие и кончаются за упокой". Так во Франции великий порыв к свободе приводит к империи Наполеона I, затем к реставрации(7); в Германии на почве первой буржуазной революции (в которой приняли активное участие и социалисты) возводится также империя. Политические бифуркации – независимо от того, "кто победил", – всякий раз не остаются бесследными, неся с собой глубокие перемены, но в итоге первых из них – недо- или контрлиберальный акцент.

Как обстояло дело после первой мировойбифуркации? По окончании Первой мировой войны – см. Версальский договор 1919 и Вашингтонская конференция 1921 – 22 гг. – заложен фундамент Версальско-Вашингтонской системы. До биполярности еще далеко, и торжествует пир победителей-хищников, "олигархов". В расцвете и колониализм, равноправие в международных отношениях отсутствует. Существующие условия – благоприятная среда для создания первых (и самых ярких) тоталитарных режимов: в России, Италии, Германии, Испании. В 1920-х – 40-х гг. Европу охватывает подлинная эпидемия диктатур (Польша, Болгария, Греция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.). В 1919 учреждена Лига Наций, предтеча ООН, но она качественно уступает последней по широте представительства и скорее служит орудием в руках тогдашних "сверхдержав", Великобритании и Франции. Читатель вправе самостоятельно дополнить картину другими деталями, но вывод в целом уже, кажется, ясен: сказанное о семантике первых революций в отдельных странах справедливо и здесь.

При описании пути общества от первой революции к третьей вовсе не обязательно использовать позитивистский язык: "частичная демократия / автократия – демократия – автократия", – с аксиологическим предпочтением среднего элемента. Хотя в послевоенной политологии доминируют как раз позитивистские, "либералоцентристские" взгляды и термины, в культурологии обстоит заметно иначе. Так, известный американский профессор К.Наранхо, изучая структуру мифов, сказок, легенд разных народов, поучительных историй о герое и его пути к обретению духовного и физического совершенства, выделяет следующие ключевые этапы. В результате первой инициации герой достигает близости к Богу, на второй стадии претерпевает разлучение с ним (период отчаяния и испытаний), наконец, на третьей, заключительной ступени осуществляется их подлинное – прочное, вечное – воссоединение [223, c. 43]. Если прибегнуть к мифо-политической параллели, то, например, для Германии на первой позиции оказалась бы империя Вильгельма и Бисмарка, на второй – сопровождаемая физическими и нравственными страданиями, внушающая отчаяние Веймарская республика, на третьей – тысячелетний "Третий рейх". Ни в коем случае не хотелось бы вмешиваться в негласную полемику между политологами и культурологами, между позитивистской и иератической точками зрения, ведь в нашей работе речь идет не об оценках, а только о числах. В результате трех бифуркаций – в отдельных государствах или в мировом сообществе в целом – в общественном сознании возрастает удельный вес мифологического компонента ("золотой век" – коммунизм, милленаристский "Третий рейх", величественные античные герои фашистской Италии и т.д.) и присущих ему "телеологизма", "финализма". Соответственно, ныне (в рамках третьей бифуркации в мире) "хороший парень" – Америка, наконец, поколотил большинство "плохих парней", послав белозубый голливудский привет всем людям добра и света, и впредь они могут быть абсолютно уверены: теперь о них есть кому позаботиться, победу герой уже никогда не упустит из рук.

В мифо-культурологическом контексте, вероятно, уместно напомнить и о герменевтическом толковании чисел 1, 2, 3. В работе "О психологическом происхождении догмата о Троице" [394]К.Юнг ссылается на алхимиков. Целлер: "Единица есть Первое, из которого возникли все другие числа и в котором поэтому должны соединяться противоположные качества(8) ; двойка есть первое четное число(9); тройка – совершенное".(10) Не станем гадать, отчего реальный исторический путь столь тесно коррелирует с плодами визионерских концепций, хотя гипотеза, что в обоих случаях действует сочетание собственно рациональных и мифологических сил вполне имеет право на жизнь.

Одной, двумя или тремя революциями реальный список, разумеется, не исчерпывается, и вскоре мы обратимся к семантике и прецедентам последующих (там, где они состоялись). Пока же имеет смысл прояснить, какие факторы могут быть ответственны за то или иное количество бифуркаций. В одних случаях относительно малое число революций (скажем, одна) объясняется тем, что страна лишь недавно присоединилась к мировой магистрали эпохи масс, т.е. следующие по счету революции просто не успели состояться. Однако в глаза бросается и иное – более важное – обстоятельство: даже в кругу развитых государств одни переживают лишь две революции и закрепляются на соответствующем либеральном этапе (Британия, США, Нидерланды, Япония), тогда как другие проходят транзитом через вторую ступень, попадая вначале на третью – условно говоря, тоталитарную, – затем на четвертую, пятую и т.д., о чем, впрочем, позже. Больше, чем у других, революций эпохи масс состоялось во Франции, третья из них, напомним, разрешилась режимом Наполеона III. В паттерн третьих революций попадает и Россия (Октябрь 1917), Италия ("Поход на Рим" 1922), Германия ("национальная революция" 1932 – 33), Китай (Народная революция 1946 – 49). Сходный вариант не обошел стороной и мировое сообщество в целом, по крайней мере нынешняя глобальная трансформация – третья по счету, после двух мировых войн, хотя самому феномену экономически и политически связного человечества всего сотня лет. Результатом современных глобальных процессов становится, как замечено, замена состязания двух лагерей, двух сверхдержав господством одного, или одной. Столь разные судьбы различных общественно-политических систем – две революции или три и более – заставляют поставить вопрос о причинах. Возможно, небесполезны следующие соображения.