Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

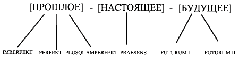

Рис. 1-2

Хотя система содержит по списочному составу шесть конструктивных позиций, она конституирована очевидными бинарными отношениями и, значит, логической трехсоставностью.

Интерпретация совокупности временных форм в сущности не изменится, если вместо двух использованных областей: зависящей от субъекта и не зависящей, – оперировать грамматическими категориями абсолютногои относительноговремени (абсолютное, напомним, выражает отношение между моментом речи и моментом действия; относительное – между моментами двух действий). В любом случае структурирование осуществляется на двух дескриптивных ступенях.(3)

В английском языке, придерживающемся стандартного различения прошлого, настоящего и будущего (Past, Present, Future, М = 3), при анализе глаголов дополнительно выделяют не одну, как в немецком, а три оппозиции: активный и пассивный залог (Active и Passive), простые и континуусные формы (для выражения законченного или длящегося действия, Simple и Continuous), перфектные и неперфектные (действия, завершающиеся перед каким-то выделенным моментом, или нет). Тогда для определения общего количества форм исходную тройку необходимо умножить на 2 не один раз, как в немецком, а три: 3 х 2 х 2 х 2 = 24. С учетом того, что четыре формы обычно не употребляются, окончательный результат – двадцать.(4) Классификации, впрочем, варьируются, иногда говорят и о шестнадцати [59, с. 558]. Однако сказанное, конечно, не отменяет исходной, конституирующей трехчастности.

Обратим внимание на несколько немаловажных деталей. Прежде всего, в языке воплощены существенно типологизирующие тенденции, и каждое из времен – результат несомненного обобщения по определенному признаку. Если время разбить на отдельные моменты и всякий раз их указывать, то без инструмента грамматических времен возможно и обойтись. Вместо фразы "Он вышел из дома, идет по улице и вскоре придет к нам" допустимо воспользоваться ее заместителем: "В 10.20 он выходит из дома, в 10.25 идет по улице, в 10.30 приходит к нам", – использующим всего одно грамматическое время. В некоторых ситуациях так и поступают, однако язык предоставил в наше распоряжение и иное удобное средство экспрессии. Обобщение неотрывно от абстрагирования, и каждая из грамматических форм действительно отвлекается от различий конкретных хронологических моментов, пребывающих в ее рамках.

Проф. О.Нейгебауэр приводит контрастное сравнение: "Примитивные языки устроены ничуть не проще, чем языки культурных народов, стоящих на высшей ступени развития. Наоборот, в этих языках, например, глагол несравненно более богат формами, чем в языках культурных народов. Причина этого явления заключается в том, что языку первоначально чужд какой бы то ни было принцип экономии; он стремится как можно более подробно охарактеризовать каждое отдельное явление. Примитивный язык не удовлетворен столь общим способом обозначения, как, например, настоящее или прошедшее время. Он пытается еще охарактеризовать, было ли прошедшее однократным или длительным, продолжается ли оно и в настоящее время или нет, было ли оно обычным или имело известную интенсивность, направлено ли оно на какой-либо предмет или, наоборот, имеет источником этот предмет и т.д. Для выражения этих возможностей создают особые соответственные формы" [224, с. 99]. Однако по мере развития языки все более стяжают качество рациональности, используют типизацию.

Интродукция логики в разные области языка, во-первых, побуждает его носителей и в дальнейшем придерживаться довольно строгих правил: "стихийно" складывающаяся совокупность времен уже отличается внутренней последовательностью, – во-вторых, предоставляет право теоретикам, т.е. грамматикам, формулировать такие правила в еще более чеканном виде, устанавливая обязательные каноны. В-третьих, оказывается, что не совершаем криминала и мы, исследуя логичную систему с помощью логики же, хотя и в специальной математической форме. Почему времен столько, а не другое количество, и что за этим стоит? – Грамматики не дают ответа на подобный вопрос, зато он становится центральным в настоящей концепции. Сказанное относится, конечно, не только к временам.

Речь, очевидно, идет о явлениях не естественного, а искусственногопроисхождения: язык создан людьми, по крайней мере, возник в процессе их деятельности. Это итог длительных коллективных усилий; его возможности становятся "естественными" для нас вслед за подражанием родителям и обучением в школе, где мы осваиваем плоды ученых размышлений грамматиков. Мы постигаем его систематичностьи впредь стараемся не совершать ошибок.

Со своей стороны, мы подвергаем анализу не реально-исторический процесс формирования живых языков, который действительно в значительной мере стихиен, подвержен влиянию привходящих факторов, и не пытаемся заглянуть в академические кабинеты грамматиков – ни первый, ни вторые, конечно, не руководствуются излагаемой теоретической программой. Однако в результате развития языки добиваются качеств, позволяющих достаточно полно репрезентировать окружающий мир, а также достигают собственной самосогласованности, целостности, избегая, насколько возможно, серьезных внутренних противоречий. На рациональную последовательность языка и пытались указать последние примеры, вытаскивающие на свет число как скрытого вдохновителя и организатора.

Мы твердо знаем со школы: у прилагательных и наречий есть три степени сравнения – положительная, сравнительная, превосходная. Почему три? Почему один цветок мы называем красивым, второй кажется нам красивей, третий – самым красивым, тогда как для четвертого, пятого и т.д. специальные грамматические формы не обнаруживаются? И почему на данном факте настаивают все курсы грамматики? "Самый красивый" завершает сравнительный ряд, и теория помещает прилагательные "красивейший", "наикрасивейший", "наинаикрасивейший" на одну и ту же, третью ступень в функции разновидностей.

Не в том ли дело, что нормативный список изначально конституируется и трактуется как полный, логически исчерпывающий? Поскольку же мы имеем дело с операцией сравнения, суть которой бинарна ( n = 2 ), то всего логических мест – именно три ( M = 3 ).

Грамматика буквально нашпигована структурами подобного сорта. Открыв учебник немецкого языка для начинающих, мы узнаем о глагольных формах Aktiv, Passiv и Stativ [207, с.131-132]. В английском и немецком, использующим замечательный инструмент артиклей, вариантов оказывается также три: артикль определенный, неопределенный плюс значимое отсутствие артикля (отсутствие именно значимое, так как, вообще говоря, существительное неотрывно от артикля, и если последнего нет, в это обычно вкладывается определенная мысль). (5) Артикли играют роль своеобразного логико-семантического индекса при существительных, придавая выражению необходимую точность.

Последний пример интересен сразу в нескольких отношениях. Во-первых, артикли исходно – и безотносительно к нашей модели – апеллируют к той области смыслов, которая регулируется логико-числовыми законами. О чем свидетельствует и этимология: скажем, неопределенный немецкий артикль einпо форме полностью совпадает с числительным один, определенный артикль der– с одноименным указательным местоимением этот, тот(6) (последнее, в свою очередь, родом из жеста, из указания пальцем, т.е. подразумевает по сути то же законченное движение, которое издавна используется и при счете). Сказанному соответствует и прагматика. Например: "Неопределенный артикль einозначает один из возможных, и его задача – выделять любую, еще не названную вещь из некоего семейства" [28, S. 50]. Семейство, выделение отдельного члена – разве не логико-числовая операция перед нами?

Во-вторых, артикль – определенный, неопределенный, отсутствие – относит следующее за ним существительное к одному из трех логических классов (за образование трехклассов, кстати, ответственна оппозиция индивидуального и генерализованного, реализующаяся в артикле, n = 2 [416, S. 130]), и выбор между ними является процедурой тривиальной, в сущности не более сложной, чем счет "раз, два, три". Такой выбор не только реально предшествует подысканию конкретно-нужного слова, но и психологически способствует ему. Поэтому носители языка уже с детского возраста не совершают ошибок (затруднения могут встретиться, например, при употреблении рода: мужского, женского, среднего,(7) – но не в этом).

В-третьих, вопрос об артикле – не только и во многом не столько грамматический, поскольку выбор зачастую осуществляется исходя из семантическихмотивов: артикль – эффективное смыслопорождающее орудие. Поэтому когда за указанный вопрос берутся грамматики, вместо ясности у них на выходе груды правил, которые вдобавок в реальной речи то и дело нарушаются. Чем толще учебник, тем пространней свод правил, об артикле написаны целые монографии (напр., [425]). Подобные объяснения будто специально предназначены для того, чтобы окончательно запутать иностранного ученика, вывесив на дверях табличку: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Единственный (Ingo Jacob из Мюнхена), кто сумел мне доходчиво объяснить, в чем тут суть, и дал ключ к пониманию, не был профессиональным филологом. Загадка оказалась простейшей и, кстати, к грамматике как таковой, ее кондуитам, в сущности, отношения не имеющей. Это с помощью артиклей или тех смыслов, что они вызывают, следовало бы объяснять многое в грамматике, а не наоборот. Почему же решение ускользает от специалистов? Не оттого ли, что перед нами яркий образец того "само собой разумеющегося", которое проваливается сквозь ячейки профессиональных сетей, сколь бы густо они ни усеивались регламентациями? Короче, мы столкнулись с одним из видов элементарного рационального, часто остающегося неосознанным, бессознательным, см. Предисловие. Подобное действительно нелегко разъяснить: попробуйте втолковать смысл "раз, два, три" тому, кто о счете пока представления не имеет.

Не только для отдельных слов, их форм, но и для фразы классическая теория заготавливает тяготеющую к тринитарности классификацию. Синтаксические разделы вводят понятие о подлежащем и сказуемом (современные лингвисты и семиотики предпочитают более строгие термины: субъект, предикат, см., напр., [316, с. 173-180]), которые называются главными членами предложения, но наряду с ними наличествует и группа других, объединенных под общей шапкой второстепенных. Если позвоночник высказывания образует отношение между двумя первыми элементами ( n = 2 ), то в распространенном предложении появляется и совокупность третьих ( M = 3 ). Ситуация отчасти напоминает таковую с личными местоимениями на фоне диалога. Как и там, в реальных случаях может фигурировать и меньшее, и большее, чем три, количество членов. "Идет дождь", "Дождит",(8) "Начавшийся сегодня утром дождь идет до сих пор" – что, казалось бы, свидетельствует о трехчастности? Теория, тем не менее, выделяет тройку логических мест.

Сказанного, вероятно, достаточно для того, кто не составляет лингвистический трактат, хотя язык усеян и множеством других, не только тринитарных, структур. К предмету настоящего раздела, однако, относятся именно последние.

В ряде древних мифологических представлений заложено трехсоставное строение мироздания: знакомые европейцам небо – земля – преисподняя; Небо – Поднебесная – Земля у китайцев [194, с. 21]; Небо – Солнце – Земля у индийцев [там же, с. 43].(9) При этом вселенная предполагалась существующей и конечной. Являясь "всем", она обнимает собой все бытийственное, т.е. обладает качеством полноты. Отсутствие чего бы то ни было вне рамок вселенной исключает любые посторонние влияния, что означает замкнутость. Установка на освещение всесторонних отношений между составными частями, наличие взаимных влияний, возможность переходов с одного уровня на другой эквивалентны предпосылке связности. Напомним, что каждый элемент связан с каждым, – но разве не пребывает в существенных отношениях земля с небом, с преисподней, а преисподняя, в свою очередь, не бросает вызов небесам, не вступает с ними в борьбу или диалог? Нужно отдать должное творцам мифов: уже на архаической стадии они обеспечивали определенное концептуальное единство взгляда – как своего собственного, так и у слушателей, – что совпадает с логической унифицированностью, простотой. Наконец, образ каждой из областей вселенной возникает в результате сравнения одной с другой, контрастного противопоставления, что подразумевает действие в системе бинарных отношения ( n = 2 ).

Люди то обращались за помощью к благим небесным богам, то старались умаслить подземных, дабы умерить их ненасытные аппетиты. Известно и о перманентно-спорадических схватках небесных и инфернальных существ, или воинств, во имя решения принципиальных вопросов устройства вселенной. Отголоски сражений Ормузда с Ариманом, Бога с дьяволом доносятся и со страниц позднейших романов ("Здесь дьявол с Богом борются, а поле битвы – сердца людей," – утверждали Гофман в "Элексире сатаны" и Достоевский в "Братьях Карамазовых"). Небеса и преисподняя порой заключают и мирные пари: об Иове ли, о Фаусте. Подобные борьба и пари, очевидно, суть бинарныеотношения. Т.е. выполнены все необходимые условия.

Мироздание, чтобы его лучше представить, расчленялось человеком на составные компоненты, и в конечном счете, – если не нарушать внутреннюю последовательность, – оно и должно быть разделено именно на три таких компонента, М = 3. (Исследователи показывают исторически последовательную картину формирования представлений о трех бытийственных областях, согласно которой вначале возникло разграничение между обыкновенной земной и таинственной мифологической сферами, а последняя затем разделилась на положительно и отрицательно заряженные части, т.е. на Рай и Ад [141, с. 38], но хронологическая развертка не отменяет логичности конечного результата.)

Разумеется, никто не решал никаких уравнений, тем более в общем виде, древний дискурс такого не требовал. Однако процесс создания и многовековой трансляции мифа привел к тому же итогу – как будто соответствующее уравнение действительно решено. Под нынешним математическим формализмом, позволяющим легко и быстро совершать логические операции, пребывают тысячелетия глубоких и трудных размышлений, которые мы нередко забываем по достоинству оценить. Напротив, историки математики, упоминая, скажем, о вавилонянах, решавших свои астрономические задачи(10) (которые сводились, как теперь понятно, к квадратным алгебраическим уравнениям) путем словесных рассуждений, без привлечения отсутствовавшего тогда формализма, выражают глубокое почтение и недоумение: как это им удавалось? Теперь непросто представить масштаб интеллектуального подвига, который был совершен. Впрочем, в настоящем случае, в чем мы убедились, достаточно и линейного уравнения или непосредственного перебора, т.е. ситуация в принципе проще. Как бы там ни было, и в те древнейшие эпохи человек умел быть рационально последовательным.

При этом будет честным признаться, что как раз это мы весьма облегчаем себе задачу, затрагивая, как и прежде, исключительно числовой аспект упомянутых моделей мироздания (их тринитарность), абстрагируясь от главного, "онтологического". Вдобавок не включаемся в обсуждение их содержательной справедливости: скажем, возможно, не всем обязательно разделять убеждение в существовании Поднебесной, если это не КНР и не ноосфера над ней.

Родом из первобытных времен точка зрения, что у человека, наряду с телом, существует душа (психея, тень-двойник). Представление о "теле – душе" сохранялось и в раннехристианский период. Однако христианство, взраставшее в позднеэллинском ареале, активно впитывало и его рациональные положения. В одном из Посланий ап. Павла используется уже троичная схема: к телу-душе добавлен дух (1 Фес. 5, 23).

В последующие века теологи предприняли специальные исследования, состоялись бурные дискуссии, и верх одержала трихотомная антропологическая модель. Неуместно вдаваться в существо богословских споров (это не только нетактично, но и концептуально неаутентично), поэтому зададимся исключительно частным вопросом: почему частей оказалось три?

Рассуждения христианских ученых в значительной мере опирались на методы древнегреческих философов, приводились ссылки на них, поэтому логический, логико-числовой подход в данной проблеме не является посторонним. Оставив в стороне пифагорейцев, вообще считавших душу числом [296, с. 196], можно вспомнить о Платоне, который полагал, что бессмертная душа занимает промежуточное положение между высшим царством идей и низшим миром становления и исчезновения и ей, следовательно, свойственны как разум, так и страсти [там же]. От такого представления уже недалеко до теологического. Но сказанное не снимает вопроса: почему же частей именно три?

Во-первых, не идет ли здесь речь о постижении человеческой природы в ее полноте, в ее независимости, неизменности с момента Творения? Разве не связаны все стороны человека друг с другом? Чтобы лучше понять эссенциальную сущность человека в различных проявлениях, она подразделяется на конечное количество элементов, причем, каждый из них определяется в сопоставлении с другими. Типичная бинарная операция, n = 2, которой отвечает и исходная древняя дихотомия "тело-душа". Но тогда М = 3 ; теологи, несомненно, последовательны и логичны.

Наряду с религиозной антропологической трихотомией, можно упомянуть не менее распространенную философскую, поскольку способности человека, его природу принято подразделять на разум, чувствои волю. Судя по месту, отведенному рациональной способности, данная тройка – плод зрелого дискурса. И действительно, философы формулируют и начинают использовать ее после ожесточенных гносеологических споров, – в частности между французскими логицистами(11) и английскими эмпиристами, – после выяснения отношений между размышлением и опытом. У Канта уже достигнут искомый баланс, и триада выступает в своем полном виде. Практически без изменений она перешла и в современную психологию, см. три компонента аттитюда в психологической литературе: когнитивный, аффективный, конативный. (Характерно, что даже тогда, когда исследователи абстрагируются от деятельно-волевого начала, тринитарность все-таки сохраняется, см. у Николая Кузанского: "Вселенская природа как круг универсума прежде всего свертывает в себе три сферы областей и природ – интеллектуальных, рациональных и чувственных" [230:I, с. 255].)

В ХХ столетии антропоморфическая тринитарность была перенесена – mutatis mutandis – и на планету в целом, поскольку с подачи В.И.Вернадского и Тейяра де Шардена стало принято говорить не только о геосфереи биосфереЗемли, но и о ее ноосфере,М = 3. Впрочем, данное членение было предварено делением реальности на физический мир, органическийи надорганический(культура, социальность) или не менее распространенным смежным кластером природа – общество – Бог.

К антропографической тематике следует отнести и концепцию К.Ясперса [404]о трех различных уровнях человеческого Я. Первый уровень – это Я эмпирическое, которое имели в виду, например, Гоббс и французские материалисты, т.е. тело, предмет изучения биологии и психологии. Наряду с этим, человек может быть описан и как "сознание вообще" (такому взгляду отдавала предпочтение рационалистическая философия Нового времени). В роли "сознания вообще" человеческое Я отрывается от своего эмпирического определения, от природы, игнорируя также различие между разными Я. Следуя неокантианцам, Ясперс называет второй уровень Я предметным сознанием, в котором дано общезначимое предметное знание в категориях. Если эмпирическое Я действительно и существует во времени, то второе, трансцендентальное Я – лишь значимо, а не действительно, оно вневременно. "Сознание вообще" явно походит на рассудок немецкого идеализма и, вслед за Кантом, Фихте, Гегелем, подвергается критике за ограниченность. Поэтому Ясперс приводит и третий, более высокий уровень Я – разум, или дух, который сопряжен с "целостностью мышления, деятельности, чувства". Приведенная схема, очевидно, не очень далеко ушла от прежних трихотомий. Если потребуется, читатель сам справится с ее анализом.

Вместе с внедрением регулярного оппозиционного мышления в разных областях культуры, не исключая самой математики, неизменно происходило образование троек логических единиц. Возьмем такую знакомую вещь как сравнение величин. Говоря "пять больше, чем два", мы осуществляем простейшую бинарнуюоперацию, в подобных утверждениях всегда фигурируют пары величин, n = 2. Сколько всего типов таких отношений должно существовать? – В этом "всего" заранее инсталлированы качества полноты и замкнутости. Связность также обеспечена, т.к. разные виды отношений не изолированы друг от друга, составляя логически компактный пакет. Разновидностей в результате оказывается три: больше, меньше, равно. Читатель, вероятно, обратит внимание на то, что в данном примере функцию элементов приняли на себя отношения (отношения сравнения), но это не собьет нас с толку, ибо в системах S количества элементов и отношений совпадают, см. условие (1). С отношениями больше-меньше-равно мы по сути встречались применительно к времени: раньше-позже-одновременно.

Формирование тройственности холистических структур, коль скоро конституированы бинарные отношения, требовало порой веков и тысячелетий. Личные и коллективные драмы, подлинные революции духа сопровождали этот процесс, и не надо думать, что все было гладко у самих математиков. Об одной истории утверждения тройственности, вероятно, стоит рассказать.

О том, что существуют целые и дробные числа, знали еще до первых цивилизаций Египта и Междуречья. Свойства названных чисел продолжали выяснять и впоследствии (так, Фалес доказал бесконечность натурального ряда, Эвклид – неограниченность ряда чисел простых, от эпохи к эпохе совершенствовались приемы обращения с правильными и неправильными дробями и т.д.). Вплоть до античности люди не без оснований думали: помимо натуральных и дробных чисел, никаких других нет. Эти числа были привычны, их происхождение освящено мифологическими авторитетами вроде Прометея, Гермеса, они удовлетворяли потребностям практики: с их помощью можно выразить любую величину (длину палки, площадь участка земли, размер урожая…). Причем, как выражаются сейчас, с любой – сколь угодно высокой – степенью точности, тогда же без затей предполагали: точно. Феноменальные достижения раннегреческой математики, впервые открывшей строгое доказательство как таковое (об этом много написано, см., напр., [142]или [128]), не просто двигались истинным вдохновением, но и сопровождались подлинным апофеозом числа, способного, казалось, взять любые преграды. Пифагорейцы утверждали: "Числа правят миром", – и построили на этом полуфилософию-полурелигию.

Какой же должна была быть их реакция, когда греческий математик Гиппазий, взяв прямоугольный треугольник с двумя катетами размером по единице (простейший объект для теоремы самого Пифагора) очень изящно и совершенно строго доказал, что длина гипотенузы этого треугольника не выражается никаким – ни целым, ни дробным – числом? Предположение о представимости такого числа (теперь мы записываем его как ?2 ) в виде дроби приводило к логическому противоречию, что равносильно для математиков смертному приговору. Гипотенуза есть, она предъявлена, но ее длину невозможно записать "никаким" числом. Имеют ли тогда числа право претендовать на управление целым миром, если им не удается справиться даже с простейшею ситуацией? Нетрудно представить чувства, охватившие пифагорейцев и других математиков, шок – вероятно, слишком мягко. Никакие усилия не помогали найти выход из положения и спасти репутацию.

Потрясение оказалось настолько глубоким, что побудило пифагорейцев вообще отказаться от чисто арифметического способа рассуждений, впредь ограничиваясь наглядной геометрией и даже алгебраические по характеру задачи решая геометрическим способом (так называемая геометрическая алгебра).(12) Остальные математики также постарались подальше отойти от места крушения колосса и в дальнейшем огибать опасную зону на почтительном расстоянии. Любопытный и по-своему знаменательный исторический факт: на протяжении двух тысячелетий математики знали о доказательстве Гиппазия, но предпочитали о нем поменьше упоминать, спасаясь солидарным полуумолчанием от "парадокса".