Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

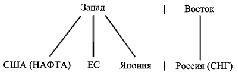

Несложно проследить семантический генезис данной четверки. Тогда стоит обратить внимание, что она пришла на смену ведущему в предшествующие десятилетия делению "Запад – Восток" и в недрах Запада затем актуализировалось более дробное членение. Итоговая схема идентична тем, что приводились в разделе 1.4.1:

На огромной Азиатской континентальной платформе, в свою очередь, фиксируют наличие следующих крупнейших территориальных единиц, цивилизаций, или исторически традиционных миров-экономик: Индия, Китай, исламский мири Россия (СНГ).Согласно Ф.Броделю, азиатские миры-экономики с 1400 г. объединятся в один супермир-экономику [62, с. 539], для допетровской России экономические связи с исламскими странами (Персией, Турцией), Индией и Китаем были важнее, чем с Европой. Ныне три специфически "восточных" элемента и один заметно вестернизированный образуют структуру 3 + 1. Ощутимая семантическая грань между ними станет нагляднее, если принять во внимание деление мирового сообщества на Север и Юг. Тогда Китай, Индия, исламский конгломерат относятся к Югу, а Россия – к Северу.(3) Амфифильная, западно-восточная, натура России – феномен того же логического рода (хотя и не масштаба), что и амфифильность – европейская, но и проамериканская позиция – Британии на фоне континентальных ФРГ, Франции, Италии в ядре современного ЕС. С учетом ресурсов континентальной Азии – демографических, территориальных, сырьевых, – ее перспектив (не следует также сбрасывать со счетов, что уже сейчас представители всей четверки являются обладателями ядерного оружия и его ареал расширяется), значение данного сверхрегиона со временем будет только возрастать. Некогда Ф.Бродель отмечал: ""Третий мир" может прогрессировать, только тем или иным способом сломав современный мировой порядок" [62, с. 559], сходные высказывания нередки и у И.Валлерстайна. В нашем контексте в упомянутых "порядке" и "сломе" уместно выделить их логико-числовую часть, и тогда переход от тринитарных стереотипов к кватерниорным, к воплощению последних на практике, включая Азию, представляется актуальным.

В России, СНГ пересекаются азиатская континентальная стуктура 3 + 1 (точнее, 3 + 1 и "остальные" – с учетом Индокитая, Непала, Бутана) с изоморфной ей структурой урбанизированного, образованного Севера, и в обеих суперсистемах России принадлежит типологически обособленное, четвертое место (и там, и там она – "белая ворона"). Это дополнительно заставляет задуматься о предпосылках ее двойственной идентичности и о причинах сложностей в выборе исторической ориентации, союзников и соперников. Но это же, по-видимому, хотя бы отчасти объясняет, почему Россия объективно обречена быть не до конца понимаемой и своими активистскими мировыми ("западными"), и великими азиатскими партнерами, вызывая порой оправданные с их точки зрения подозрения в "двуличии".

Политическое строение М = 4, в частности 3 + 1, повторим, – характерный продукт современного образа мысли и действий. В одних случаях – обе мировые войны, большевизм, ЕС, АТР, развитый Север – такой факт не требует пояснений. В других – как в примере с континентальной Азией – уместен небольшой комментарий: ведь речь, вроде, идет о генетически древнейшем феномене, чья историческая глубина исчисляется тысячелетиями.

По происхождению сама система здесь действительно старая, но приведенное представление о ней (кватерниорное) – современно. Достаточно вспомнить, что до середины ХIХ в. термин "цивилизация" был призван описывать существенно отличные реалии, чем сегодня. Он использовался как антоним состоянию варварства или применялся к исторически умершим образованиям. В значении поныне сосуществующих культурно-исторических типов названное понятие не употреблялось, тем более оно не могло служить инструментом идентификации и самоидентификации соответствующих групп народов. Броделевские же миры-экономики – и вовсе интеллектуальный плод последней четверти ХХ века. Мало того, сам феномен единого человечества сложился лишь к концу ХIХ столетия, огромные политические и экономические блоки, растянувшиеся по параллелям и меридианам, – результат века ХХ, начиная с мировых войн. Еще сто лет назад китаец вполне мог не догадываться об общности своего статуса и своих интересов, скажем, с персидским мусульманином, не видеть единства континентальной Азии в ее контрасте с Западом, простодушно полагая английскую королеву вассалом своего императора. Потребовались совместные усилия теоретиков ХХ в. и масс-медиа, десятилетия идеологической борьбы с империалистами – колониализмом и постколониализмом, – чтобы прийти к осознанию резонов азиатской солидарности, увидеть в континентальной Азии четверку упомянутых цивилизаций. Таким образом, хотя сам материал в данном случае обладает действительно архаическими корнями, способ его логической обработки – модернистский. Перечисленные четыре единицы – не столько прошлое, сколько злободневное настоящее и проект, руководство к действию, исходящие из понимания ощутимой общности стоящих проблем и путей их эффективного решения.

Четырехсоставные структуры спонтанно продуцируются в политическом котле ХХ века в самых разных масштабах, в самых различных областях. 30 декабря 1922 г. было провозглашено создание СССР в составе: РСФСР, УССР, БССРи ЗСФСР. Если России, Украине, Белоруссии присуща общая этническая, конфессиональная и культурная принадлежность, значительная историческая общность, то Закавказская федерация занимала по отношению к ним особое, отличительное положение, М = 3 + 1. (Не будем судить, случайно ли именно грузин, т.е. выходец из типологически четвертого элемента, был вынесен на политическую вершину конструкции в ее совершеннолетнюю пору, но о четверке центральных идеологических персонажей тех времен: Марксе, Энгельсе, Ленине, Сталине, трех учителях и верном ученике, "отце народов", – в скобках уместно упомянуть.) Забегая вперед, заметим, что современные проекты Евразийского союза от Солженицына до Назарбаева и Лукашенко предполагают объединение прежде всего четырех государств: России, Украины, Беларуси, Казахстана, – с той же прозрачной структурой 3 + 1, поскольку четвертая страна, Казахстан, отличается от тройки первых по этническим, конфессиональным, экономическим параметрам, принадлежа, кроме того, сразу двум достаточно автономным субмирам – славянскому и центральноазиатскому (ср. Британия – между ЕС и США; СНГ – на перекрестке вестернизированного Севера и континентальной Азии). К СССР, Евразии мы вскоре вернемся, но прежде отметим, что подобное формообразование – отнюдь не исключительный признак нашей страны.

Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии состоит из трех исторических национальных областей: Англии, Шотландии, Уэльса, – и автономной части, Северной Ирландии. Последняя образована в результате гражданской войны и англо-ирландского договора 1921 г. Т.е. в первой четверти ХХ в. Великобритания обрела структуру 3 + 1, или – с учетом небольших острова Мэн(4) и Нормандских островов, для которых установлен особый режим, – 3 + 1 и "остальные". После референдумов 1997 г. Шотландия [294]и Уэльс обзаводятся собственными законодательными ассамблеями, в Северной Ирландии возрождается стормонт (парламент), на повестке дня парламент даже собственно Англии [210],(5) т.е. наличное деление закрепляется. При этом в Северной Ирландии (Ольстере) на протяжении четверти века не прекращались вооруженные конфликты, что достаточно резко выделяло ее на фоне трех остальных единиц (подробнее о сути кофликта см. [240]). В настоящее время по инициативе правительства лейбористов заключен четырехсторонний договор между Великобританией, Ирландией, протестантской и католической общинами Северной Ирландии, согласно которому в управлении последней принимает участие и Ирландия; на референдуме 22.05.1998 договор одобрен 71% жителей провинции [209]. Такой двойственный статус дополнительно подчеркивает необычность четвертого элемента.

В 1993 г. Конгресс США ратифицирует договор о создании Североамериканской зоны свободной торговли, НАФТА [220], призванной стать ответом на консолидацию европейцев. Членами нового блока становятся три государства: США, Канадаи Мексика. При этом второе из них, Канада, сталкивается со все более обостряющейся проблемой сепаратизма: за последние два десятилетия в одной из богатейших провинций, франкофонном Квебеке, уже дважды выставлялся на референдум вопрос о независимости [47]; в последний раз, 30 октября 1995 г., сепаратистам не хватило лишь шести десятых процента голосов (по сравнению с референдумом 1980 г. продвижение вперед почти на десять процентов) [321]. При этом сторонники отделения заявляют, что борьба будет вестись до победы и что последний по времени референдум – не последний по счету [45, 46]. В связи с чем не будет преувеличением предположить: хотя в настоящий момент НАФТА состоит из трех элементов, в ее дверь стучится кватерниорность. К проблеме Квебеке будет случай вернуться в главе 3, поскольку ситуация с ним математически логична и в иной проекции, теперь же зададимся следующим вопросом: как дело обстоит с ведущим государством блока, со США?

В разделе 1.3, при обсуждении паттерна трех больших человеческих рас, упоминалось, что с заокеанским континентом связано представление и о четвертой – " краснокожие". Несмотря на то, что подобное обыденное представление не поддержано многими антропологами – индейцы оказались монголоидами, т.е. входят в состав классической тройки, – оно до сих пор остается расхожим, поддерживая кватерниорный стереотип. См., скажем, К.Ясперс: "Расы: белые, черные, монголы, индейцы, – заселяли вплоть до нового времени земной шар Американский континент был заселен одной расой – индейцами" [404, c. 51]; "Индейцы обладают резко выраженными специфическими расовыми признаками" [там же, с. 69].

В том же разделе отмечалось: ядро американской нации составили три наиболее многочисленные этнические группы, численностью около 50 млн. чел. каждая – англичане, немцы, ирландцы. В условиях этнической и расовой эмансипации последних десятилетий представление о "настоящих американцах" радикально расширилось. Одновременно США сталкиваются с новым явлением: ряд иммигрировавших групп отказываются от ассимиляции, отдавая предпочтение географически компактному проживанию и сохранению прежней идентичности. В связи с чем у некоторых политологов (напр., [304]) складывается твердое мнение: еще недавно считавшаяся классической модель "плавильного котла" (melting pot) для исходно различных национальностей в США уже не срабатывает, и ей на смену приходит модель "крупно нарезанного салата". При этом на этнической карте США выделяют четыре самые большие общины: наряду с белым населением– афроамериканцы, латиноамериканцы, выходцы из ЮВА (Юго-Восточной Азии).Имея в виду психологически значимую оппозицию "белые – цветные", в данном случае можно говорить о расовой схеме 1 + 3, или 3 + 1, однако для нас по-прежнему важнее сам факт М = 4, т.е. то, что общественное сознание склонно структурироваться согласно новейшему кватерниорному образцу.

Формирование тетрарных структур происходит не только в этнической, или расовой, плоскости, заслуживает внимания и культурно-территориальное деление. Со времен покорения "дикого Запада" в США актуальна оппозиция "Запад – Восток". Восточное побережье – исторически первый район заселения, ранее других достигший высокой ступени развития, именно отсюда – волна за волной – началось пионерское освоение Запада. В настоящий период высокоразвитым является и последний, превратившийся в своеобразного конкурента – в экономической и культурной областях – более старого Востока. Разнятся превалирующие внешнеторговые ориентации: Восток по-прежнему тяготеет к мировому Атлантическому экономическому центру, к традиционным контактам с Европой, Запад – к более молодому и динамичному Азиатско-Тихоокеанскому. К.Юнг указывает и на ощутимые психологические различия между жителями Востока и Запада [237, c. 351]. Как бы то ни было, значение названной оппозиции, конечно, выходит за рамки географической, она стяжала статус коллективно-мифологической, подогреваемой голливудскими вестернами, и известна далеко за пределами США.

Не менее существенным в этом аспекте является членение по линии Север – Юг. Между индустриальным Севером и аграрным Югом полтора века назад разразилась Гражданская война, о которой не устают напоминать школьные программы, американская литература и кинематограф. Расистским Югом северяне пугали детей на всех континентах, в ответ получая, наряду с кличкой "янки", стереотип нахального, лишенного корней и прочных устоев субъекта, в душе, как правило, адвоката. В настоящее время указанная оппозиция воспринимается скорее с юмором, однако между двумя регионами сохранились не только климатические контрасты, но и специфические акценты в образе жизни, характере общественных предпочтений. Истоки различий исследователи обнаруживают еще на эмбриональной стадии развития страны, – например, Ф.Бродель: "Противостояние, сталкивавшее Север и Юг, было сильно выраженной структурной чертой, которая с самого начала отмечает историю Соединенных Штатов", – плюс слова очевидца тех лет: "На Юге есть больше богатства для малого числа людей; на Севере – больше общественного благосостояния, больше частного благополучия, счастливого среднего достатка, больше населения"" [62, с. 419].

Осталось лишь перемножить 2 х 2, чтобы получить результирующую матрицу М = 4, обладающую, подчеркнем еще раз, не только географической, но и коллективно-ментальной валентностью.(6) Роль же общественного сознания в политике и в культуре – включая такую ключевую его характеристику как размерность, – по-видимому, не вызывает сомнений. Ранее, в частности, упоминалось поставленное на конвейер голливудское производство четверок ведущих персонажей, что, в свою очередь, уже не первое десятилетие оказывает неоспоримое влияние на психику подрастающих поколений во всем мире, на выработку ими соответствующих собственных матриц. С учетом данного фактора, а также веса США, структура М = 4 получает дополнительный импульс и в мировой политике – даже там, попутно отметим, где самой Америке это позитивно невыгодно.

Постепенно мы обогатим копилку примеров, теперь же стоит выполнить обещание, обратившись к СССР и Евразии. Эта тема представляет для нас особенный интерес, поэтому выделим ее в самостоятельный подраздел:

Конституционное устройство и переустройство СССР завершилось в общих чертах к 1940 г. Какова семантика данной системы? СССР ушел от первоначального варианта объединения четырех республик (РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР), что, однако, не означало отказа от той же логики. Рассмотрим общеизвестные и значимые как для массового советского человека, так и для коммунистического Кремля группы республик.

Во-первых, это совокупность трех славянских государств: РСФСР, УССР, БССР, – традиционно и устойчиво связанных теснейшими узами (Великая, Малая и Белая Русь). Во-вторых, с тех пор, как расформирована Закавказская федерация, регион представляли три союзные республики: Азербайджан, Армения, Грузия. С 1940 г. в составе Союза и три балтийские государства, с тем же статусом союзных республик: Латвия, Литва, Эстония, – воспринимавшиеся компактно как "Прибалтика". Для всех трех групп (трех групп по три) характерна относительно одинаковая стадиально-историческая ("модернизационная") принадлежность, индустриальный или смешанный индустриально-аграрный экономический уклад. На этом фоне Средняя Азия существенно отличалась: не только по своим этническим, конфессиональным, культурным параметрам, по срокам совместного проживания, активного взаимодействия с Россией, но и в модернизационном плане. Первоначально регион был чисто аграрным, даже с существенной долей не оседлого земледелия, а кочевого скотоводства. (Так, в начале ХХ в. городское население Средней Азии составляло 17,7% [268, c. 152], к 1930-м гг. пропорция практически не изменилась.) Собственное общественное сознание Средней Азии, восприятие ее со стороны, экономический статус в сравнении с другими производили впечатление чего-то особенного, едва не экзотического, что, вероятно, и побудило тогдашнее руководство СССР оформить это политически, отделив Туркестан от России (но оставив, разумеется, в нерушимом Союзе). Группа из пяти среднеазиатских республик при этом мыслилась и "работала" как нечто компактное. Мы вскоре вернемся к этому вопросу, но сказанное позволяет заметить: в структурировании СССР принимали конструктивное участие славянская, закавказская, прибалтийскаягруппы, а также среднеазиатская- с отчетливой схемой 3 + 1.

Уйдя от первоначально простой, непосредственной схемы 3 + 1 (согласно конституции 1922 г.: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР), Советский Союз, усложняясь и развиваясь, отнюдь не отказался от той же идеи, лишь выразив ее на более опосредованном и даже высоком – "мета" – уровне. При этом Молдавия, а с 1940 по 1956 гг. и Карело-Финская ССР, играли роль "остальных", пребывая в некоторой степени "на обочине", не только географической. (Значение "остальных" в разных системах – например, в ЕС это страны, не принадлежащие к большой европейской четверке – достаточно велико, хотя и специфично. Но поговорить об этом в рамках раздела вряд ли удастся. Ограничимся пока одним: "остальные" как бы сглаживают концептуальную резкость тех схем, которые заложены в соответствующие политические каркасы, придают им своеобразную "мягкость", "компромиссность", "гуманность".)

При изучении семантического строения СССР в его классический период обращает на себя внимание одна деталь. Это строение опиралось на действительно существующие экономические, исторические, культурные реалии при разделении системы на конструктивные элементы и построении их отношений между собой. В его основу был заложен действительно весьма эффективный и "прогрессивный" по критериям ХХ в. принцип 3 + 1 (3 + 1 и "остальные"), что, вероятно, в немалой степени способствовало достижениям СССР, превращению его в сверхдержаву (что ни в коем случае не могло бы произойти при полном произволе в государственно-политическом конструировании). Настоящая схема была в высокой степени работоспособной для управления огромной многонациональной страной, но при этом у нее был и серьезный принципиальный изъян, который со временем привел к остановке в развитии, а затем и к крушению: она была чересчур идеологичной, в значительной мере оторванной от экономических и демографических реалий.

Так, валовой внутренний продукт всех трех республик Прибалтики в ее лучшие годы составлял лишь 4% от общего продукта СССР, население – менее 2,8%. Тем не менее в общественном сознании, идеологии, в общесоюзном управлении прибалтийской группе была присвоена та же "политическая валентность", что и, скажем, группе славянской, качественно превосходившей прибалтийскую по экономическому объему, размеру территории, численности населения. То, что самая мощная из республик, РСФСР, была поставлена в один семантический ряд, наряду и наравне с несоизмеримо меньшими другими, объективно приводило к перекачке не только политического внимания, но и материальных ресурсов от России к этим другим. Дело не в "несправедливости" подобного положения (известно, что в мировых ценах небольшое положительное сальдо в торговом обмене союзных республик с Россией имелось лишь у Азербайджана, тогда как у прочих оно было существенно отрицательным), – главное, на наш взгляд, в другом: резко снижалась эффективность системы в целом. Специалисты по задачам оптимизации свидетельствуют: если в стратегию развития системы заложен принцип равнения на среднее, а не на высшее, это не способствует высоким темпам развития. Но иначе при существовавшем государственно-политическом устройстве быть не могло – в силу самой логики наличествовавшего строения (а не только потому, что в Политбюро сидели "неподходящие" персоны – вопрос в том, из чего они исходили, какою логикой руководствовались).

И все-таки регионально-политическое деление Советского Союза было не столь произвольным, как это порой приписывают авторы из разных политических лагерей. Как, исходя из гипотезы совершенно произвольных членений, объяснить не только успехи, но и длительную прочность СССР? Одной диктатурой? – Но никакое насилие не спасет, если стоит на зыбком фундаменте. Политическая интуиция Сталина демонстрировала зачастую удивительную точность и тонкость (в рамках, разумеется, тех стандартов, эпохи). Здесь были не только восприняты наиболее острые, "прогрессивные" тенденции, действующие в современном развитом мире ( 3 + 1 ), но и точно определено, где следует отступить от заданной схемы, обратиться к другой, в своих конкретных условиях не менее обязательной. Это нашло, на наш взгляд, выражение в принципах разделения Средней Азии.

Почему упомянутый регион был разделен на 5 союзных республик? Большая часть соответствующей территории вообще никогда не обладала собственной государственностью, здесь в основном доминировало племенное, клановое разделение (например, казахские жузы), а не национальное, отвечающее более высокой исторической ступени.Тем не менее "искусственное", "навязанное из Москвы" членение оказалось настолько прочным, что устояло и в нынешний смутный период, обойдясь без серьезных территориальных претензий одного государства к другому. (Признание территориальной целостности друг друга, нерушимости существующих границ подтверждено на совещании среднеазиатских государств 23 апр. 1992 г. в Бишкеке [279].) Напомним, что в 1930-е гг. Средняя Азия была чисто аграрной, пребывающей на родовой и феодальной ступенях коллективного сознания, общественных отношений, жизненного уклада. Могли ли ей подойти абсолютно те же логические принципы, что демонстрировали эффективность и жизненность на материале стран индустриальных, характерно массовых социумов, т.е. принципы 3 + 1, отличающиеся известным "авангардистским" оттенком?

Как мы помним, Средняя Азия была включена в общую конструкцию СССР, ее внешняя роль вполне укладывалась в функционирование коммунистического государства, но подходили ли те же ключевые решения для внутреннегогосударственно-политического устройства данного региона? Полагаю, Сталину потребовалась не одна бессонная ночь, анализ в том числе горького (басмаческое движение) опыта по стабилизации региона, взбудораженного более крупным, общим политическим катаклизмом, чтобы прийти к тому, к чему он пришел. Навряд ли теперь возможна реконструкция его хода мысли, но любопытно, что результаты здесь совпадают с результатами современных теоретиков.

Что отличает аграрные общества от индустриальных? – Ведущей производительной силой и ценностью первых является земля, во вторых центр тяжести материальных и психологических ценностей смещается в сторону промышленного производства, производительность которого лишь косвенно связана с площадью территории (индустриальные общества делят в первую очередь не землю, а рынки, в них доминирует специфически урбанистическая психология). Средства коммуникации аграрной эпохи качественно уступают таковым эпохи индустриальной, поэтому реальное, значимое для общества сообщение (торговое, транспортное, информационное) осуществляется в них в основном с непосредственными соседями по территории. Человек из аграрного мира не приобрел еще характерной для индустриальных, массовых обществ подвижности: географической, социальной, исторической, культурной. Этот человек является оседлым в прямом и переносном значениях, будучи привязанным к дому предков (унаследованному участку земли), к тому роду, сословию, к которым принадлежит от рождения, к традициям, историческому укладу, не устремившись еще по пути того, что принято именовать прогрессом. (Кочевой скотоводческий уклад, в общем, не нарушает данного положения, ибо кочевник гонит стада "по кругу", по столетия назад заведенным и определенным местам, строго соблюдая деление на пастбища свои и чужие, – см. циклические сезонные перекочевки в течение года, напр. [105, c. 117].) Преобладающая значимость территории, практическое внимание главным образом к непосредственным соседям – эти факторы действуют не только в реальности, но и в умах, обусловливая наличие соответствующих ментальных, логических матриц.

Видный ориенталист А.Е.Лукьянов [194, c. 21]приводит в качестве последних членение, свойственное традиционной культуре Китая и Индии, а именно деление на центральное, северное, южное, западноеи восточноеплемена (итого 5). В таком виде воспринимается мир, такие формы диктуются заведенным образом жизни. С.Ю.Баранов обнаруживает множество подобных (с точностью до "картографического наклона") структур в истории войн и союзов от древнего Востока до новой (но не новейшей) Европы: повсюду формируются "естественные" (для того человека), относительно автономные и крупные регионы, чье строение подразумевает наличие пяти основных частей.(7) Но не в подобных ли исторических, типологических условиях пребывала и Средняя Азия 1930-х гг.? Не это ли удалось угадать И.В.Сталину, разделившему регион на

Рис. 1-15

На огромной Азиатской континентальной платформе, в свою очередь, фиксируют наличие следующих крупнейших территориальных единиц, цивилизаций, или исторически традиционных миров-экономик: Индия, Китай, исламский мири Россия (СНГ).Согласно Ф.Броделю, азиатские миры-экономики с 1400 г. объединятся в один супермир-экономику [62, с. 539], для допетровской России экономические связи с исламскими странами (Персией, Турцией), Индией и Китаем были важнее, чем с Европой. Ныне три специфически "восточных" элемента и один заметно вестернизированный образуют структуру 3 + 1. Ощутимая семантическая грань между ними станет нагляднее, если принять во внимание деление мирового сообщества на Север и Юг. Тогда Китай, Индия, исламский конгломерат относятся к Югу, а Россия – к Северу.(3) Амфифильная, западно-восточная, натура России – феномен того же логического рода (хотя и не масштаба), что и амфифильность – европейская, но и проамериканская позиция – Британии на фоне континентальных ФРГ, Франции, Италии в ядре современного ЕС. С учетом ресурсов континентальной Азии – демографических, территориальных, сырьевых, – ее перспектив (не следует также сбрасывать со счетов, что уже сейчас представители всей четверки являются обладателями ядерного оружия и его ареал расширяется), значение данного сверхрегиона со временем будет только возрастать. Некогда Ф.Бродель отмечал: ""Третий мир" может прогрессировать, только тем или иным способом сломав современный мировой порядок" [62, с. 559], сходные высказывания нередки и у И.Валлерстайна. В нашем контексте в упомянутых "порядке" и "сломе" уместно выделить их логико-числовую часть, и тогда переход от тринитарных стереотипов к кватерниорным, к воплощению последних на практике, включая Азию, представляется актуальным.

В России, СНГ пересекаются азиатская континентальная стуктура 3 + 1 (точнее, 3 + 1 и "остальные" – с учетом Индокитая, Непала, Бутана) с изоморфной ей структурой урбанизированного, образованного Севера, и в обеих суперсистемах России принадлежит типологически обособленное, четвертое место (и там, и там она – "белая ворона"). Это дополнительно заставляет задуматься о предпосылках ее двойственной идентичности и о причинах сложностей в выборе исторической ориентации, союзников и соперников. Но это же, по-видимому, хотя бы отчасти объясняет, почему Россия объективно обречена быть не до конца понимаемой и своими активистскими мировыми ("западными"), и великими азиатскими партнерами, вызывая порой оправданные с их точки зрения подозрения в "двуличии".

Политическое строение М = 4, в частности 3 + 1, повторим, – характерный продукт современного образа мысли и действий. В одних случаях – обе мировые войны, большевизм, ЕС, АТР, развитый Север – такой факт не требует пояснений. В других – как в примере с континентальной Азией – уместен небольшой комментарий: ведь речь, вроде, идет о генетически древнейшем феномене, чья историческая глубина исчисляется тысячелетиями.

По происхождению сама система здесь действительно старая, но приведенное представление о ней (кватерниорное) – современно. Достаточно вспомнить, что до середины ХIХ в. термин "цивилизация" был призван описывать существенно отличные реалии, чем сегодня. Он использовался как антоним состоянию варварства или применялся к исторически умершим образованиям. В значении поныне сосуществующих культурно-исторических типов названное понятие не употреблялось, тем более оно не могло служить инструментом идентификации и самоидентификации соответствующих групп народов. Броделевские же миры-экономики – и вовсе интеллектуальный плод последней четверти ХХ века. Мало того, сам феномен единого человечества сложился лишь к концу ХIХ столетия, огромные политические и экономические блоки, растянувшиеся по параллелям и меридианам, – результат века ХХ, начиная с мировых войн. Еще сто лет назад китаец вполне мог не догадываться об общности своего статуса и своих интересов, скажем, с персидским мусульманином, не видеть единства континентальной Азии в ее контрасте с Западом, простодушно полагая английскую королеву вассалом своего императора. Потребовались совместные усилия теоретиков ХХ в. и масс-медиа, десятилетия идеологической борьбы с империалистами – колониализмом и постколониализмом, – чтобы прийти к осознанию резонов азиатской солидарности, увидеть в континентальной Азии четверку упомянутых цивилизаций. Таким образом, хотя сам материал в данном случае обладает действительно архаическими корнями, способ его логической обработки – модернистский. Перечисленные четыре единицы – не столько прошлое, сколько злободневное настоящее и проект, руководство к действию, исходящие из понимания ощутимой общности стоящих проблем и путей их эффективного решения.

Четырехсоставные структуры спонтанно продуцируются в политическом котле ХХ века в самых разных масштабах, в самых различных областях. 30 декабря 1922 г. было провозглашено создание СССР в составе: РСФСР, УССР, БССРи ЗСФСР. Если России, Украине, Белоруссии присуща общая этническая, конфессиональная и культурная принадлежность, значительная историческая общность, то Закавказская федерация занимала по отношению к ним особое, отличительное положение, М = 3 + 1. (Не будем судить, случайно ли именно грузин, т.е. выходец из типологически четвертого элемента, был вынесен на политическую вершину конструкции в ее совершеннолетнюю пору, но о четверке центральных идеологических персонажей тех времен: Марксе, Энгельсе, Ленине, Сталине, трех учителях и верном ученике, "отце народов", – в скобках уместно упомянуть.) Забегая вперед, заметим, что современные проекты Евразийского союза от Солженицына до Назарбаева и Лукашенко предполагают объединение прежде всего четырех государств: России, Украины, Беларуси, Казахстана, – с той же прозрачной структурой 3 + 1, поскольку четвертая страна, Казахстан, отличается от тройки первых по этническим, конфессиональным, экономическим параметрам, принадлежа, кроме того, сразу двум достаточно автономным субмирам – славянскому и центральноазиатскому (ср. Британия – между ЕС и США; СНГ – на перекрестке вестернизированного Севера и континентальной Азии). К СССР, Евразии мы вскоре вернемся, но прежде отметим, что подобное формообразование – отнюдь не исключительный признак нашей страны.

Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии состоит из трех исторических национальных областей: Англии, Шотландии, Уэльса, – и автономной части, Северной Ирландии. Последняя образована в результате гражданской войны и англо-ирландского договора 1921 г. Т.е. в первой четверти ХХ в. Великобритания обрела структуру 3 + 1, или – с учетом небольших острова Мэн(4) и Нормандских островов, для которых установлен особый режим, – 3 + 1 и "остальные". После референдумов 1997 г. Шотландия [294]и Уэльс обзаводятся собственными законодательными ассамблеями, в Северной Ирландии возрождается стормонт (парламент), на повестке дня парламент даже собственно Англии [210],(5) т.е. наличное деление закрепляется. При этом в Северной Ирландии (Ольстере) на протяжении четверти века не прекращались вооруженные конфликты, что достаточно резко выделяло ее на фоне трех остальных единиц (подробнее о сути кофликта см. [240]). В настоящее время по инициативе правительства лейбористов заключен четырехсторонний договор между Великобританией, Ирландией, протестантской и католической общинами Северной Ирландии, согласно которому в управлении последней принимает участие и Ирландия; на референдуме 22.05.1998 договор одобрен 71% жителей провинции [209]. Такой двойственный статус дополнительно подчеркивает необычность четвертого элемента.

В 1993 г. Конгресс США ратифицирует договор о создании Североамериканской зоны свободной торговли, НАФТА [220], призванной стать ответом на консолидацию европейцев. Членами нового блока становятся три государства: США, Канадаи Мексика. При этом второе из них, Канада, сталкивается со все более обостряющейся проблемой сепаратизма: за последние два десятилетия в одной из богатейших провинций, франкофонном Квебеке, уже дважды выставлялся на референдум вопрос о независимости [47]; в последний раз, 30 октября 1995 г., сепаратистам не хватило лишь шести десятых процента голосов (по сравнению с референдумом 1980 г. продвижение вперед почти на десять процентов) [321]. При этом сторонники отделения заявляют, что борьба будет вестись до победы и что последний по времени референдум – не последний по счету [45, 46]. В связи с чем не будет преувеличением предположить: хотя в настоящий момент НАФТА состоит из трех элементов, в ее дверь стучится кватерниорность. К проблеме Квебеке будет случай вернуться в главе 3, поскольку ситуация с ним математически логична и в иной проекции, теперь же зададимся следующим вопросом: как дело обстоит с ведущим государством блока, со США?

В разделе 1.3, при обсуждении паттерна трех больших человеческих рас, упоминалось, что с заокеанским континентом связано представление и о четвертой – " краснокожие". Несмотря на то, что подобное обыденное представление не поддержано многими антропологами – индейцы оказались монголоидами, т.е. входят в состав классической тройки, – оно до сих пор остается расхожим, поддерживая кватерниорный стереотип. См., скажем, К.Ясперс: "Расы: белые, черные, монголы, индейцы, – заселяли вплоть до нового времени земной шар Американский континент был заселен одной расой – индейцами" [404, c. 51]; "Индейцы обладают резко выраженными специфическими расовыми признаками" [там же, с. 69].

В том же разделе отмечалось: ядро американской нации составили три наиболее многочисленные этнические группы, численностью около 50 млн. чел. каждая – англичане, немцы, ирландцы. В условиях этнической и расовой эмансипации последних десятилетий представление о "настоящих американцах" радикально расширилось. Одновременно США сталкиваются с новым явлением: ряд иммигрировавших групп отказываются от ассимиляции, отдавая предпочтение географически компактному проживанию и сохранению прежней идентичности. В связи с чем у некоторых политологов (напр., [304]) складывается твердое мнение: еще недавно считавшаяся классической модель "плавильного котла" (melting pot) для исходно различных национальностей в США уже не срабатывает, и ей на смену приходит модель "крупно нарезанного салата". При этом на этнической карте США выделяют четыре самые большие общины: наряду с белым населением– афроамериканцы, латиноамериканцы, выходцы из ЮВА (Юго-Восточной Азии).Имея в виду психологически значимую оппозицию "белые – цветные", в данном случае можно говорить о расовой схеме 1 + 3, или 3 + 1, однако для нас по-прежнему важнее сам факт М = 4, т.е. то, что общественное сознание склонно структурироваться согласно новейшему кватерниорному образцу.

Формирование тетрарных структур происходит не только в этнической, или расовой, плоскости, заслуживает внимания и культурно-территориальное деление. Со времен покорения "дикого Запада" в США актуальна оппозиция "Запад – Восток". Восточное побережье – исторически первый район заселения, ранее других достигший высокой ступени развития, именно отсюда – волна за волной – началось пионерское освоение Запада. В настоящий период высокоразвитым является и последний, превратившийся в своеобразного конкурента – в экономической и культурной областях – более старого Востока. Разнятся превалирующие внешнеторговые ориентации: Восток по-прежнему тяготеет к мировому Атлантическому экономическому центру, к традиционным контактам с Европой, Запад – к более молодому и динамичному Азиатско-Тихоокеанскому. К.Юнг указывает и на ощутимые психологические различия между жителями Востока и Запада [237, c. 351]. Как бы то ни было, значение названной оппозиции, конечно, выходит за рамки географической, она стяжала статус коллективно-мифологической, подогреваемой голливудскими вестернами, и известна далеко за пределами США.

Не менее существенным в этом аспекте является членение по линии Север – Юг. Между индустриальным Севером и аграрным Югом полтора века назад разразилась Гражданская война, о которой не устают напоминать школьные программы, американская литература и кинематограф. Расистским Югом северяне пугали детей на всех континентах, в ответ получая, наряду с кличкой "янки", стереотип нахального, лишенного корней и прочных устоев субъекта, в душе, как правило, адвоката. В настоящее время указанная оппозиция воспринимается скорее с юмором, однако между двумя регионами сохранились не только климатические контрасты, но и специфические акценты в образе жизни, характере общественных предпочтений. Истоки различий исследователи обнаруживают еще на эмбриональной стадии развития страны, – например, Ф.Бродель: "Противостояние, сталкивавшее Север и Юг, было сильно выраженной структурной чертой, которая с самого начала отмечает историю Соединенных Штатов", – плюс слова очевидца тех лет: "На Юге есть больше богатства для малого числа людей; на Севере – больше общественного благосостояния, больше частного благополучия, счастливого среднего достатка, больше населения"" [62, с. 419].

Осталось лишь перемножить 2 х 2, чтобы получить результирующую матрицу М = 4, обладающую, подчеркнем еще раз, не только географической, но и коллективно-ментальной валентностью.(6) Роль же общественного сознания в политике и в культуре – включая такую ключевую его характеристику как размерность, – по-видимому, не вызывает сомнений. Ранее, в частности, упоминалось поставленное на конвейер голливудское производство четверок ведущих персонажей, что, в свою очередь, уже не первое десятилетие оказывает неоспоримое влияние на психику подрастающих поколений во всем мире, на выработку ими соответствующих собственных матриц. С учетом данного фактора, а также веса США, структура М = 4 получает дополнительный импульс и в мировой политике – даже там, попутно отметим, где самой Америке это позитивно невыгодно.

Постепенно мы обогатим копилку примеров, теперь же стоит выполнить обещание, обратившись к СССР и Евразии. Эта тема представляет для нас особенный интерес, поэтому выделим ее в самостоятельный подраздел:

1.4.2.1 СССР и СНГ

Конституционное устройство и переустройство СССР завершилось в общих чертах к 1940 г. Какова семантика данной системы? СССР ушел от первоначального варианта объединения четырех республик (РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР), что, однако, не означало отказа от той же логики. Рассмотрим общеизвестные и значимые как для массового советского человека, так и для коммунистического Кремля группы республик.

Во-первых, это совокупность трех славянских государств: РСФСР, УССР, БССР, – традиционно и устойчиво связанных теснейшими узами (Великая, Малая и Белая Русь). Во-вторых, с тех пор, как расформирована Закавказская федерация, регион представляли три союзные республики: Азербайджан, Армения, Грузия. С 1940 г. в составе Союза и три балтийские государства, с тем же статусом союзных республик: Латвия, Литва, Эстония, – воспринимавшиеся компактно как "Прибалтика". Для всех трех групп (трех групп по три) характерна относительно одинаковая стадиально-историческая ("модернизационная") принадлежность, индустриальный или смешанный индустриально-аграрный экономический уклад. На этом фоне Средняя Азия существенно отличалась: не только по своим этническим, конфессиональным, культурным параметрам, по срокам совместного проживания, активного взаимодействия с Россией, но и в модернизационном плане. Первоначально регион был чисто аграрным, даже с существенной долей не оседлого земледелия, а кочевого скотоводства. (Так, в начале ХХ в. городское население Средней Азии составляло 17,7% [268, c. 152], к 1930-м гг. пропорция практически не изменилась.) Собственное общественное сознание Средней Азии, восприятие ее со стороны, экономический статус в сравнении с другими производили впечатление чего-то особенного, едва не экзотического, что, вероятно, и побудило тогдашнее руководство СССР оформить это политически, отделив Туркестан от России (но оставив, разумеется, в нерушимом Союзе). Группа из пяти среднеазиатских республик при этом мыслилась и "работала" как нечто компактное. Мы вскоре вернемся к этому вопросу, но сказанное позволяет заметить: в структурировании СССР принимали конструктивное участие славянская, закавказская, прибалтийскаягруппы, а также среднеазиатская- с отчетливой схемой 3 + 1.

Уйдя от первоначально простой, непосредственной схемы 3 + 1 (согласно конституции 1922 г.: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР), Советский Союз, усложняясь и развиваясь, отнюдь не отказался от той же идеи, лишь выразив ее на более опосредованном и даже высоком – "мета" – уровне. При этом Молдавия, а с 1940 по 1956 гг. и Карело-Финская ССР, играли роль "остальных", пребывая в некоторой степени "на обочине", не только географической. (Значение "остальных" в разных системах – например, в ЕС это страны, не принадлежащие к большой европейской четверке – достаточно велико, хотя и специфично. Но поговорить об этом в рамках раздела вряд ли удастся. Ограничимся пока одним: "остальные" как бы сглаживают концептуальную резкость тех схем, которые заложены в соответствующие политические каркасы, придают им своеобразную "мягкость", "компромиссность", "гуманность".)

При изучении семантического строения СССР в его классический период обращает на себя внимание одна деталь. Это строение опиралось на действительно существующие экономические, исторические, культурные реалии при разделении системы на конструктивные элементы и построении их отношений между собой. В его основу был заложен действительно весьма эффективный и "прогрессивный" по критериям ХХ в. принцип 3 + 1 (3 + 1 и "остальные"), что, вероятно, в немалой степени способствовало достижениям СССР, превращению его в сверхдержаву (что ни в коем случае не могло бы произойти при полном произволе в государственно-политическом конструировании). Настоящая схема была в высокой степени работоспособной для управления огромной многонациональной страной, но при этом у нее был и серьезный принципиальный изъян, который со временем привел к остановке в развитии, а затем и к крушению: она была чересчур идеологичной, в значительной мере оторванной от экономических и демографических реалий.

Так, валовой внутренний продукт всех трех республик Прибалтики в ее лучшие годы составлял лишь 4% от общего продукта СССР, население – менее 2,8%. Тем не менее в общественном сознании, идеологии, в общесоюзном управлении прибалтийской группе была присвоена та же "политическая валентность", что и, скажем, группе славянской, качественно превосходившей прибалтийскую по экономическому объему, размеру территории, численности населения. То, что самая мощная из республик, РСФСР, была поставлена в один семантический ряд, наряду и наравне с несоизмеримо меньшими другими, объективно приводило к перекачке не только политического внимания, но и материальных ресурсов от России к этим другим. Дело не в "несправедливости" подобного положения (известно, что в мировых ценах небольшое положительное сальдо в торговом обмене союзных республик с Россией имелось лишь у Азербайджана, тогда как у прочих оно было существенно отрицательным), – главное, на наш взгляд, в другом: резко снижалась эффективность системы в целом. Специалисты по задачам оптимизации свидетельствуют: если в стратегию развития системы заложен принцип равнения на среднее, а не на высшее, это не способствует высоким темпам развития. Но иначе при существовавшем государственно-политическом устройстве быть не могло – в силу самой логики наличествовавшего строения (а не только потому, что в Политбюро сидели "неподходящие" персоны – вопрос в том, из чего они исходили, какою логикой руководствовались).

И все-таки регионально-политическое деление Советского Союза было не столь произвольным, как это порой приписывают авторы из разных политических лагерей. Как, исходя из гипотезы совершенно произвольных членений, объяснить не только успехи, но и длительную прочность СССР? Одной диктатурой? – Но никакое насилие не спасет, если стоит на зыбком фундаменте. Политическая интуиция Сталина демонстрировала зачастую удивительную точность и тонкость (в рамках, разумеется, тех стандартов, эпохи). Здесь были не только восприняты наиболее острые, "прогрессивные" тенденции, действующие в современном развитом мире ( 3 + 1 ), но и точно определено, где следует отступить от заданной схемы, обратиться к другой, в своих конкретных условиях не менее обязательной. Это нашло, на наш взгляд, выражение в принципах разделения Средней Азии.

Почему упомянутый регион был разделен на 5 союзных республик? Большая часть соответствующей территории вообще никогда не обладала собственной государственностью, здесь в основном доминировало племенное, клановое разделение (например, казахские жузы), а не национальное, отвечающее более высокой исторической ступени.Тем не менее "искусственное", "навязанное из Москвы" членение оказалось настолько прочным, что устояло и в нынешний смутный период, обойдясь без серьезных территориальных претензий одного государства к другому. (Признание территориальной целостности друг друга, нерушимости существующих границ подтверждено на совещании среднеазиатских государств 23 апр. 1992 г. в Бишкеке [279].) Напомним, что в 1930-е гг. Средняя Азия была чисто аграрной, пребывающей на родовой и феодальной ступенях коллективного сознания, общественных отношений, жизненного уклада. Могли ли ей подойти абсолютно те же логические принципы, что демонстрировали эффективность и жизненность на материале стран индустриальных, характерно массовых социумов, т.е. принципы 3 + 1, отличающиеся известным "авангардистским" оттенком?

Как мы помним, Средняя Азия была включена в общую конструкцию СССР, ее внешняя роль вполне укладывалась в функционирование коммунистического государства, но подходили ли те же ключевые решения для внутреннегогосударственно-политического устройства данного региона? Полагаю, Сталину потребовалась не одна бессонная ночь, анализ в том числе горького (басмаческое движение) опыта по стабилизации региона, взбудораженного более крупным, общим политическим катаклизмом, чтобы прийти к тому, к чему он пришел. Навряд ли теперь возможна реконструкция его хода мысли, но любопытно, что результаты здесь совпадают с результатами современных теоретиков.

Что отличает аграрные общества от индустриальных? – Ведущей производительной силой и ценностью первых является земля, во вторых центр тяжести материальных и психологических ценностей смещается в сторону промышленного производства, производительность которого лишь косвенно связана с площадью территории (индустриальные общества делят в первую очередь не землю, а рынки, в них доминирует специфически урбанистическая психология). Средства коммуникации аграрной эпохи качественно уступают таковым эпохи индустриальной, поэтому реальное, значимое для общества сообщение (торговое, транспортное, информационное) осуществляется в них в основном с непосредственными соседями по территории. Человек из аграрного мира не приобрел еще характерной для индустриальных, массовых обществ подвижности: географической, социальной, исторической, культурной. Этот человек является оседлым в прямом и переносном значениях, будучи привязанным к дому предков (унаследованному участку земли), к тому роду, сословию, к которым принадлежит от рождения, к традициям, историческому укладу, не устремившись еще по пути того, что принято именовать прогрессом. (Кочевой скотоводческий уклад, в общем, не нарушает данного положения, ибо кочевник гонит стада "по кругу", по столетия назад заведенным и определенным местам, строго соблюдая деление на пастбища свои и чужие, – см. циклические сезонные перекочевки в течение года, напр. [105, c. 117].) Преобладающая значимость территории, практическое внимание главным образом к непосредственным соседям – эти факторы действуют не только в реальности, но и в умах, обусловливая наличие соответствующих ментальных, логических матриц.

Видный ориенталист А.Е.Лукьянов [194, c. 21]приводит в качестве последних членение, свойственное традиционной культуре Китая и Индии, а именно деление на центральное, северное, южное, западноеи восточноеплемена (итого 5). В таком виде воспринимается мир, такие формы диктуются заведенным образом жизни. С.Ю.Баранов обнаруживает множество подобных (с точностью до "картографического наклона") структур в истории войн и союзов от древнего Востока до новой (но не новейшей) Европы: повсюду формируются "естественные" (для того человека), относительно автономные и крупные регионы, чье строение подразумевает наличие пяти основных частей.(7) Но не в подобных ли исторических, типологических условиях пребывала и Средняя Азия 1930-х гг.? Не это ли удалось угадать И.В.Сталину, разделившему регион на