Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

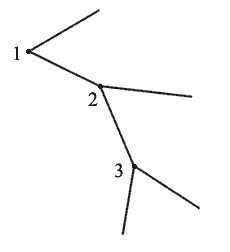

В войне за независимость Америки от Британии историки справедливо обнаруживают набор признаков антифеодальной, антимонархической революции, ибо здесь решались не только патриотические, национально-освободительные, но и внутренне-социальные, внутренне-политические вопросы, преодолевались соответствующие конфликты. В свою очередь, в ходе Гражданской войны в США остро встала задача не только сохранения территориального единства страны, но и выбора последующего направления развития. При этом Юг выступал в качестве представителя аграрно-рабовладельческого – едва ли не по образцу античного Рима – уклада, а Север олицетворял индустриально-демократическую альтернативу. Таким образом, и в истории США обнаруживаются две главные точки бифуркации, см. схема 2-2, где первая точка, соответственно, есть Война за независимость, вторая – Гражданская война. В результате двух бифуркаций в США утвердилась та политическая система, которая присуща им до сих пор. За современными Великобританией и США закреплена репутация канонически либеральных буржуазно-демократических государств. Вопреки некогда ставшему расхожим мнению Черчилля: "Пропасть нельзя преодолеть в два скачка", – англосаксонский Запад преодолевал ее именно в два. Бросим беглый взгляд на результаты двух революций и в других странах.

Революция 1905 – 07 гг. в России, ставившая себе политически эмансипационные цели, имела важные, но все же ограниченные последствия. Провозглашен Манифест, появилась выборная Государственная Дума, легализованы партии, однако не введена конституция, практически отсутствуют приводные ремни от общественного мнения к решениям правительства. Позвоночник монархии, феодально-помещичьего, аграрного строя, хотя и приобрел б? льшую гибкость, но не получил переломов. В связи с чем вряд ли случайно, что в период очередного кризиса – на сей раз и мирового: 1 мировая война – в России состоялась еще одна, Февральская, революция 1917, т.е. произошла вторая бифуркация. По своим целям, задачам Февраль был вполне либеральным (либеральным в широком, а не узкопартийном смысле, т.е. в смысле той эры и того политического пространства, которые отпирают своим ключом либералы). Новый режим соответствовал, в общем, итогам вторых бифуркаций в Великобритании и США. Страна пользуется полным спектром политических свобод (печати, партий, шествий, собраний), под сенью Временного правительства идет подготовка к созыву Учредительного собрания, принятию конституции. Даже Ленин на том отрезке с удовлетворением признавал, что в России больше политических свобод, чем в любой европейской стране. Долго на этой ступени, как известно, удержаться не удалось, и через восемь месяцев начинается третья, Великая Октябрьская революция, в связи с чем необходимо одно замечание.

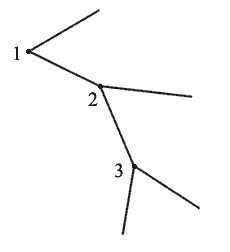

Как вытекает из сказанного, главное следствие двух появляющихся одна за другой точек бифуркации – установление такого политического климата, который, становясь осуществлением либеральных программ, расчищает почву для деятельности партий "традиционной" ориентации: либеральных, консервативных, радикальных. ХХ век, однако, представил прецеденты политических сил принципиально иного – "авангардистского" – сорта: коммунистических и фашистских (или нацистских). Принципиальное отличие нового класса партий от старого подчеркивалось в прежних работах, в частности [310], а также в разделе 1.4.2, здесь же существеннее другое. Количество актуальных типов политических сил оказалось в результате не три (либералы, консерваторы, радикалы),(1) а более. Соответственно, для поддержки такого политического, идеологического поля требуются не две бифуркации, а больше. В тогдашней России, наряду с собственно либералами (кадетами), консерваторами (монархисты, октябристы), радикалами-социалистами (эсеры, меньшевики), выступала и такая гиперактивная, отлично организованная "авангардистская" сила как большевики. Третья революция, или бифуркация, не могла не состояться:

Здесь первая точка бифуркации изображает революцию 1905 г., вторая – Февральскую 1917, а третья – Великую Октябрьскую 1917.

Повторим в новом контексте: главных реально противостоящих друг другу политических сил по-прежнему две, что и нашло отчетливое выражение в противоборстве "красных" и "белых" в Гражданской войне. Однако ментально-идеологическое, логико-политическое поле обрело четырехмерность. Узурпировавшие власть большевики успешно освоили не только специфически собственные лозунги и элементы идеологии (диктатура пролетариата, вернее, его авангарда, компартии), но и заимствовали их у партий традиционных типов. Большевики даже "развили" чужие лозунги и идеи, выступая одновременно за свободу, как либералы, за возвращение к "золотому веку" и к сильной руке, как ультраконсерваторы, и будучи радикальнее радикалов, т.е. своих предшественников социалистов ("Власть – советам, фабрики – рабочим, земля – крестьянам"). Об этом мне уже доводилось писать в статье "Прекрасная политика", здесь же важнее сам факт возникновения третьей бифуркации в присутствии "авангардистской" политической силы. Конечным результатом третьей революции становится установление тоталитарного режима.(2)

Приведенная схема практически идентично воспроизведена и в Германии. Буржуазно-демократическая революция 1848 – 49 гг., хотя и потерпела видимое поражение, коренным образом изменила обстановку в стране. Исследователи правы: именно она подготовила историческую и общественно-психологическую почву для последующего бисмарковского объединения – создания Северо-Германского Союза в 1867 г. и провозглашения Германской империи в 1871 (18 мая 1848 г. во Франкфурте-на-Майне открывается общегерманское Национальное собрание, цель которого – объединение раздробленной Германии. 23 марта 1849 Франкфуртский парламент принимает конституцию единого германского государства. В апреле того же года корона германского императора присуждена прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, который, однако, отказался ее принять. Реальное объединение состоялось несколько позже). Общественное устройство в этот период характеризуется сочетанием кайзеровского правления с наличием выборного парламента (рейхстага), с разрешением создавать политические союзы (а с 1900 г. – и общегерманские организации с региональными и местными подразделениями, с 1908 г. в них официально принимаются женщины). В ходе того же мирового процесса (Первой мировой войны) в ноябре 1918 г. в стране происходит вторая революция, приводящая к установлению Веймарской республики – типологически вполне либеральной, как и политические режимы Великобритании, США и постфевральской России. И аналогично России, весомое присутствие политических "авангардистов" на общественной сцене приводит к появлению третьей бифуркации: так называемой "национальной революции" 1932 – 33 гг. и последующему формированию тоталитарного, национал-социалистического государства. Логическую схему событий можно изобразить с помощью того же рис. 2-3. Все подробности выносим за скобки.

Интересный пример представляет собой и Италия. В рамках Рисорджименто она переживает две буржуазно-демократические революции – 1848 – 49 и 1859 – 60 гг., – которые привели к объединению страны(3) и установлению конституционной монархии. За руководство борются два основных течения: демократы-республиканцы (Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди) и либералы (К.Кавур). Верх одержали вторые. Монархическая форма правления в таких случаях не противоречит демократии, наличию развернутого правового поля (ср. современные Нидерланды, Великобритания, Испания, Япония и др.). Впрочем, двумя революциями Италия не ограничивается. Следующая бифуркация – "Поход на Рим" 1922 г. – обозначила переход к фашистской диктатуре Муссолини. Авангардистский характер политического режима и в данном случае соответствует трем революциям. История Италии, конечно, не закончилась вместе с фашизмом, и в дальнейшем еще придется обращаться к этой стране. Но пока, чтобы не путаться, мы будем заниматься в основном вторыми и третьими бифуркациями, вернее, политическими состояниями вслед за ними.

Дабы избежать подозрений в европоцентризме, взглянем на положение дел на Востоке. Турция в 1908 г. переживает первую буржуазную – младотурецкую – революцию, которая свергла деспотический режим султана Абдул-Хамида II и установила конституционную монархию, но при этом не изменила феодальный строй Османской империи. Вторая буржуазно-национальная революция под руководством М.Кемаля, протекавшая одновременно с национально-освободительной войной, завершается в 1923 г. провозглашением Турецкой республики. Турция с ее двумя революциями выглядит наиболее светско-либеральной страной исламского мира. Несколько позже в сходной ситуации оказывается и Египет. В 1919 – 21 гг. на подъеме национально-освободительного движения упраздняется английский протекторат, в 1922 г. создается независимое правительство. В июле 1952 начинается вторая революция: в 1953 г. провозглашается республика, в 1956 из страны выводятся английские войска (окончательное достижение независимости). Насколько значима светская образованность на фоне сохраняющихся патриархальных и религиозных традиций, настолько современному Египту, имеющему за спиной две революции, удается дефеодализация, движение по капиталистическому, демократическому пути.

В Японии незавершенная буржуазно-демократическая революция 1867 – 68 гг., Мэйдзи исин, свергла власть сёгунов и восстановила власть императоров. Правительство Мацухито приступило к капиталистическим социально-экономическим преобразованиям, сохраняя, впрочем, множество феодальных пережитков. После поражения Японии во Второй мировой войне американские оккупационные власти вместе с японским правительством проводят в стране настолько глубокие либеральные экономические и политические реформы, что они равны по значению революции, второйреволюции. Состояние современной Японии предуведомлено, таким образом, двумя политическими бифуркациями, и кто скажет, что Япония – не либеральная страна, пусть и с восточным акцентом?

Впечатляющую иллюстрацию представляет собой и Китай. Синхайская революция 1911 – 13 гг., руководимая Сунь Ятсеном, свергает Цинскую династию, но не избавляет народ ни от феодальной, ни от империалистической зависимости. В 1925 г. начинается вторая национальная, буржуазно-демократическая революция, обеспечившая освобождение значительной части территории от захватчиков (Северный поход Национально-революционной армии в июле 1926 – апреле 1927) и разрешившаяся установлением в 1927 г. власти Гоминьдана. В 1946 – 49 гг. происходит третья, Народная, революция. В 1949 г. провозглашена КНР, тогда как политические противники Мао Цзэдуна, адепты предшествующего режима, вытеснены на Тайвань. С тех пор наблюдается наличие двух Китаев. Один из них – континентальный, коммунистический – является ярким продуктом трех революций. Второй – островной, гоминьдановский – также на протяжении десятилетий придерживается однопартийной системы (Гоминьдан, некогда пользовавшийся услугами советских советников, относили к жестким партиям, так называемого "ленинского типа"), однако в экономической сфере стремится удержать состояние после двух революций (капиталистическая экономика, частная собственность). С учетом восточного колорита, это достаточно наглядный тест для выявления формообразующей роли количества бифуркаций.

Современный Ирак, как и КНР, – продукт также трех политических бифуркаций: 1) освобождение от власти Османской империи в 1920 г. и образование королевства в 1921, 2) антифеодальная и антимонархическая революция 1958 г. (14.07.1958 – провозглашение республики, в том же году – выход из Багдадского пакта, ликвидация английской военной базы, с 1958-59 гг. – начало интенсивных социально-экономических реформ), 3) переворот-революция июля 1968 г., в результате которого к власти приходит Партия арабского социалистического возрождения, Баас). После третьей бифуркации осуществляется национализация нефтяной промышленности, ведутся войны с соседями (Иран, Кувейт). Современный журналист так описывает наличное состояние Ирака: «За последние годы процесс сращивания партии, армии и государства дошел уже практически до северокорейского абсолюта» [201а].

Мексика с ее двумя революциями: 1) войной за независимость 1810 – 26 гг., провозглашением республики в 1824, отменой рабства в 1829 и 2) революцией 1910 – 17 гг., покончившей с клерикально-помещичьей диктатурой, – пример из Латинской Америки. Как и в Китае, первоначально еще недостаточно образованно население, состояние после двух революций отличается сильным автократическим акцентом, однако население пользуется экономическими свободами, действуют электоральная демократия, выборный президент, двухпалатный Национальный конгресс.

Настоящая схема, похоже, работает даже в случае формально не полностью независимых государств. Так, Канада прошла через две главные политические бифуркации: 1) в 1867 г. из колоний она превращается в доминион, 2) в 1931 г. по Вестминстерскому статуту радикально расширена компетенция национального правительства. В политическом либерализме Канады нет серьезных сомнений.

В Европе счет революциям эпохи масс открывают Нидерланды: буржуазная революция 1566 – 1609 гг. была первой по номеру. Национально-освободительная война против испанских Габсбургов, сочетавшаяся с антифеодальной борьбой, приводит к освобождению северной части страны и провозглашению Республики Соединенных провинций (южные провинции к 1585 г. отвоеваны Испанией). В ходе постнаполеоновской перекройки Европы (Венский конгресс) Голландия в 1815 г. вновь объединена с этими бывшими провинциями в Нидерландское королевство. Однако в 1830 г. в них вспыхивает революция, в результате которой отделяется занимавшая фактически подчиненное положение Бельгия. Современное королевство Нидерланды, таким образом, пережило две революции и является одной из канонических либеральных стран.

При сравнении итогов двух или трех политических бифуркаций не должна оставаться без внимания Франция, эта законодательница революционных мод. Ее примеру следовали, ей подражали, что подкреплялось тем положением, которое держава занимала на европейском континенте и в образованных умах. Впоследствии мы еще не раз обратимся к реалиям Франции, пока же из сокровищницы ее опыта извлечем только одно звено, а к более полной картине вернемся позже. Речь идет о революции 1848 – 51 гг.

1848 – год эпидемии революций: они состоялись не только во Франции, но и в Германии, Италии, Австрийской империи. Независимо от поражения или победы, революции оставили после себя самые глубокие последствия. Именно с этого момента открывается дорога к объединению Италии в 1860 г. вокруг Сардинского королевства (с 1861 г. – Итальянское королевство). Без дружного воодушевления и координации 1848 – 49 гг., по мнению историков, было бы невозможно преодоление раздробленности Германии, "бисмарковское" объединение (Северо-Германский союз 1867, Германская империя 1871). Австрийская империя, которой, казалось бы, удалось подавить революцию, в 1850-х гг. вынуждена провести буржуазные реформы, а в 1867 г. заложить основы федерализма: переход к двуединой монархии, Австро-Венгрии. Для самой Франции, чей зажигательный пример и идеи служили высоким образцом для революционеров повсюду, эта революция была третьей– после Великой французской и после Июльской 1830. Каковы ее результаты?

24 – 25 февраля 1848 г. создается Временное правительство и провозглашается республика (так называемая Вторая республика). В июне того же года – восстание рабочих, вскоре подавленное. На выборах в Законодательное собрание в мае 1849 победу одерживает реакционно-монархическая "Партия порядка". В мае 1850 ликвидируется всеобщее избирательное право. 2 декабря 1851 г. президент Луи Бонапарт провозглашается императором, Наполеоном III. Традициям империи, необонапартизма отвечает не только внутренняя, но и внешняя политика, Франция в этот период ведет активные колониальные войны: в Индокитае 1852 – 62, Сирии 1860 – 61, Мексике 1862 – 67. Именно тогда Франция становится одним из главных организаторов и участников Крымской войны против России (1853 – 56).

На фоне политических режимов ХХ в., возникших после третьих революций (напомним, коммунистическая Россия, фашистская Италия, нацистская Германия, коммунистический Китай), не совсем корректно назвать режим Второй империи тоталитарным: еще не сложились надлежащие "авангардистские" партии, на которых зиждется "настоящий" тоталитаризм. Но то, что Вторая империя стала предтечей последнего и по многим признакам (сочетание революционности с диктатурой, подавление политических свобод, исключение состязательности и разногласий) его предвосхищала, вероятно, возражений не вызовет. Типологически "четвертые", они же "авангардистские", политические силы, повторяю, – плод более поздней исторической стадии (адепты теории модернизации отметили бы: и последующей технологической ступени), однако третьей французской бифуркации все же сопутствовало формирование аналогичного паттерна.

В пандан революции 1848 наблюдается взлет социалистического движения, отстаивающего, как тогда говорили, интересы четвертого сословия, т.е. рабочих, (тогда как на знаменах предшествующих революций было начертано имя третьего, буржуа). Франция – законодательница европейских революционно-идеологических мод, и социалистические поветрия захватывают соседние страны. В том же 1848 г. Маркс и Энгельс, всегда считавшиеся с авторитетом французского политического опыта, выпускают в свет "Манифест Коммунистической партии"; о ряде кватернионов марксизма (в частности, "рабовладение – феодализм – капитализм – коммунизм") шла речь в разделе 1.4.1.(4) На том же отрезке достигают зенита славы проникнутые сочувствием к пролетарским слоям романы Эжена Сю.

Аналогичная структура М = 4 находит место и во внешней политике. Так, в разделе 1.4.2.1 отмечалось, что основными участниками Крымской войны были четыре империи: Французская, Британская, Османская, с одной стороны, и Российская, с другой. Поражение России кардинально изменило политическую ситуацию в Европе (окончательный демонтаж устаревшей системы Священного союза) и серьезнейшим образом повлияло на саму Россию. Если ранее Николаю I удавалось пресекать всякие "якобинские" и социалистические поползновения внутри страны и соорудить заградительный барьер перед революцией 1848, то после войны Россия помимо своей воли оказалась вовлеченной в охвативший Европу процесс: поражение заставило пойти на глубокие внутренние реформы (Александр II), радикально гальванизировало общественный климат. На тот период – предваряя и/или следуя по стопам – приходились, напомним, и характерные феномены в культуре: появление трилогии А.Дюма о трех, вернее четырех, мушкетерах (отметим и бонапартистские симпатии автора, а также его связи с упомянутым Э.Сю) и венчающих творчество Достоевского "Братьев Карамазовых" (с четверкой же братьев, см. разд. 1.4.1). Общественное сознание претерпевало качественные изменения, следуя духу эпохи, во многом заданному третьей французской революцией. В ее итоге, как и в прочих случаях, сложился далекий от либерально-демократических стандартов политический режим, и этот факт, в свою очередь, должен быть внесен в графу третьих революций.

Не только отдельные государства, но и другие относительно автономные общественные системы можно подвергнуть подобному анализу. С ХIХ в. стремительно интенсифицируются процессы интернационального обмена, торговли, международного разделения труда, разнообразных контактов, диффузии идей и идеологий. Концом ХIХ – началом ХХ вв. принято датировать окончательное формирование мировой системы как целого, в том числе политического целого. Эта система переживает собственные бифуркации, которых к середине ХХ века состоялось две: Первая и Вторая мировые войны. Опять-таки опуская детали: после Второй мировой войны, т.е. после второй глобальной бифуркации – как ее неизбежное следствие – мировое сообщество оказалось под знаком доминирующего либерализма. Обеспечена состязательность (деление Запад – Восток, ср. правящая партия и оппозиция), действует демократическая ООН, внедряются нормы международного права, протекает бурная деколонизация, либерально-капиталистический Запад экономически превосходит коммунистический Восток – чем не характерные признаки, свительствующие о преобладании либеральной окраски?

Любопытно, что в послевоенные десятилетия внутри Запада со временем вызревают три ведущие экономические и политические силы: наряду со сверхдержавой США, интегрирующаяся Европа и Япония. Однако помимо Запада на мировой арене весомо присутствует активный коммунистический лагерь во главе со второй сверхдержавой, СССР. Наличие четырех главных сил, как мы уже знаем, обусловливает недостаточность двух бифуркаций, и мировое сообщество подходит к порогу очередного структурного кризиса, к объективной необходимости очередной трансформации, свидетелями которой мы и являемся. Американские исследователи Алвин и Хайди Тоффлер в статье "Войны завтрашнего дня" констатируют: "Мы переживаем наиболее глубокую перегруппировку мировых сил со времени рождения индустриальной цивилизации" [333, A7], – и связывают этот факт с переходом от индустриальной эпохи к постиндустриальной. Цепь разрывается в слабом звене, и мощный толчок – едва ли не инициирующий – глобальным структурным переменам придали события в бывшем СССР, "перестройка". Третья бифуркация в мире, повторим, еще не закончена, и даже если на месте прежнего СССР в обозримый период не удастся возникнуть его представительному преемнику, то роль активистской "четвертой" геополитической силы сумеет сыграть и КНР.

Подробный анализ семантической окраски нового мирового порядка – отдельная тема, но одно его свойство стоит уже теперь подчеркнуть: из двух сверхдержав послевоенной эпохи, т.е. после двух бифуркаций, осталась одна. Американский политолог и видный функционер НАТО А.Л.Страус, упоминая обличения лидером КПРФ Г.А.Зюгановым современной глобальной диктатуры Запада во главе со США, считает такое толкование конструктивно верным, хотя и облеченным в неприятную риторику [317, c. 43]. Читатель вправе сравнить подобное состояние с положением в отдельных странах после трех бифуркаций: в России после Великой Октябрьской революции 1917, в Италии после "Похода на Рим" 1922, в Германии после "национальной революции" 1932 – 33, в Китае после Народной революции 1946 – 49 и во Франции издания Второй империи. Один из ведущих признаков тоталитаризма – изгнание состязательности из политической жизни. Впрочем, чтобы лучше разобраться в оттенках, следует набрать побольше теоретического и экспериментального материала.

Было бы точнее, если последовательные развилки на рисунках 2-2, 2-3 удавалось изображать лежащими не в одной плоскости, а в разных. Ведь в каждой из точек бифуркации выбор осуществляется в своем собственном политическом ракурсе, отличном от предыдущих. Очередная бифуркация свидетельствует о появлении в идеологическом, политическом пространстве нового измерения, что означает увеличение размерности на единицу. После первой бифуркации речь идет о двумерном пространстве, после второй – о трехмерном (с тройкой направлений, определяемых, например, в рамках национальных обществ либералами – консерваторами – радикалами). Наконец, третья бифуркация в политико-идеологическом пространстве соответствует утверждению четвертого измерения, порой производящего странное впечатление на позитивистски настроенного наблюдателя.

Такая же схема находит широкое применение в естественных науках, например, при геометрическом описании фазовых превращений вещества. Переходы из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное, из газа в плазму представляют собой последовательную актуализацию поступательных степеней свободы частиц, составляющих тело. Если в твердом теле частицы зафиксированы, лишены возможностей независимых перемещений (число степеней свободы составляет М = 0, и твердое тело сохраняет свою внешнюю форму), то в жидкости с ее конститутивным свойством текучести беспрепятственно осуществимы сдвиги любых слоев друг относительно друга, но запрещены отрывы одного слоя от другого. Число внутренних степеней свободы при этом М = 2, ибо речь идет о слоях, т.е. двумерных поверхностях, и о сдвигах, т.е. плоских деформациях. Этим, собственно, и обусловлена способность жидкости свободно растекаться по горизонтальной поверхности в поле земного тяготения. Процесс плавления изображается рис. 2-1b. В отличие от жидкостей, в газах дополнительно реализована третья поступательная степень свободы – отрыв частиц друг от друга, и газ занимает весь предоставленный ему объем. Вещество на этой ступени утрачивает характерную сплошность, "атомизируется". Переход от жидкости к газу (испарение) играет роль условного физического прообраза вторых точек бифуркации. Наконец, третья фазовая трансформация – из газа в плазму. Плазма – специфически "четвертый" элемент в последовательности фазовых состояний и занимает особое положение на фоне трех предыдущих – "классических" – агрегатных форм. В физическом плане образование плазмы связано со срывом электронов с внешних орбит атомов, появлением своеобразной поляризованной смеси ионов и электронов. Исчерпав список трех поступательных степеней свободы в "нормальном" трехмерном пространстве, плазма как бы вступает на территорию "четвертого" измерения, М = 4, начиная проникновение внутрь "неделимого" атома.

Революция 1905 – 07 гг. в России, ставившая себе политически эмансипационные цели, имела важные, но все же ограниченные последствия. Провозглашен Манифест, появилась выборная Государственная Дума, легализованы партии, однако не введена конституция, практически отсутствуют приводные ремни от общественного мнения к решениям правительства. Позвоночник монархии, феодально-помещичьего, аграрного строя, хотя и приобрел б? льшую гибкость, но не получил переломов. В связи с чем вряд ли случайно, что в период очередного кризиса – на сей раз и мирового: 1 мировая война – в России состоялась еще одна, Февральская, революция 1917, т.е. произошла вторая бифуркация. По своим целям, задачам Февраль был вполне либеральным (либеральным в широком, а не узкопартийном смысле, т.е. в смысле той эры и того политического пространства, которые отпирают своим ключом либералы). Новый режим соответствовал, в общем, итогам вторых бифуркаций в Великобритании и США. Страна пользуется полным спектром политических свобод (печати, партий, шествий, собраний), под сенью Временного правительства идет подготовка к созыву Учредительного собрания, принятию конституции. Даже Ленин на том отрезке с удовлетворением признавал, что в России больше политических свобод, чем в любой европейской стране. Долго на этой ступени, как известно, удержаться не удалось, и через восемь месяцев начинается третья, Великая Октябрьская революция, в связи с чем необходимо одно замечание.

Как вытекает из сказанного, главное следствие двух появляющихся одна за другой точек бифуркации – установление такого политического климата, который, становясь осуществлением либеральных программ, расчищает почву для деятельности партий "традиционной" ориентации: либеральных, консервативных, радикальных. ХХ век, однако, представил прецеденты политических сил принципиально иного – "авангардистского" – сорта: коммунистических и фашистских (или нацистских). Принципиальное отличие нового класса партий от старого подчеркивалось в прежних работах, в частности [310], а также в разделе 1.4.2, здесь же существеннее другое. Количество актуальных типов политических сил оказалось в результате не три (либералы, консерваторы, радикалы),(1) а более. Соответственно, для поддержки такого политического, идеологического поля требуются не две бифуркации, а больше. В тогдашней России, наряду с собственно либералами (кадетами), консерваторами (монархисты, октябристы), радикалами-социалистами (эсеры, меньшевики), выступала и такая гиперактивная, отлично организованная "авангардистская" сила как большевики. Третья революция, или бифуркация, не могла не состояться:

Рис. 2-3

Здесь первая точка бифуркации изображает революцию 1905 г., вторая – Февральскую 1917, а третья – Великую Октябрьскую 1917.

Повторим в новом контексте: главных реально противостоящих друг другу политических сил по-прежнему две, что и нашло отчетливое выражение в противоборстве "красных" и "белых" в Гражданской войне. Однако ментально-идеологическое, логико-политическое поле обрело четырехмерность. Узурпировавшие власть большевики успешно освоили не только специфически собственные лозунги и элементы идеологии (диктатура пролетариата, вернее, его авангарда, компартии), но и заимствовали их у партий традиционных типов. Большевики даже "развили" чужие лозунги и идеи, выступая одновременно за свободу, как либералы, за возвращение к "золотому веку" и к сильной руке, как ультраконсерваторы, и будучи радикальнее радикалов, т.е. своих предшественников социалистов ("Власть – советам, фабрики – рабочим, земля – крестьянам"). Об этом мне уже доводилось писать в статье "Прекрасная политика", здесь же важнее сам факт возникновения третьей бифуркации в присутствии "авангардистской" политической силы. Конечным результатом третьей революции становится установление тоталитарного режима.(2)

Приведенная схема практически идентично воспроизведена и в Германии. Буржуазно-демократическая революция 1848 – 49 гг., хотя и потерпела видимое поражение, коренным образом изменила обстановку в стране. Исследователи правы: именно она подготовила историческую и общественно-психологическую почву для последующего бисмарковского объединения – создания Северо-Германского Союза в 1867 г. и провозглашения Германской империи в 1871 (18 мая 1848 г. во Франкфурте-на-Майне открывается общегерманское Национальное собрание, цель которого – объединение раздробленной Германии. 23 марта 1849 Франкфуртский парламент принимает конституцию единого германского государства. В апреле того же года корона германского императора присуждена прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, который, однако, отказался ее принять. Реальное объединение состоялось несколько позже). Общественное устройство в этот период характеризуется сочетанием кайзеровского правления с наличием выборного парламента (рейхстага), с разрешением создавать политические союзы (а с 1900 г. – и общегерманские организации с региональными и местными подразделениями, с 1908 г. в них официально принимаются женщины). В ходе того же мирового процесса (Первой мировой войны) в ноябре 1918 г. в стране происходит вторая революция, приводящая к установлению Веймарской республики – типологически вполне либеральной, как и политические режимы Великобритании, США и постфевральской России. И аналогично России, весомое присутствие политических "авангардистов" на общественной сцене приводит к появлению третьей бифуркации: так называемой "национальной революции" 1932 – 33 гг. и последующему формированию тоталитарного, национал-социалистического государства. Логическую схему событий можно изобразить с помощью того же рис. 2-3. Все подробности выносим за скобки.

Интересный пример представляет собой и Италия. В рамках Рисорджименто она переживает две буржуазно-демократические революции – 1848 – 49 и 1859 – 60 гг., – которые привели к объединению страны(3) и установлению конституционной монархии. За руководство борются два основных течения: демократы-республиканцы (Дж. Мадзини, Дж. Гарибальди) и либералы (К.Кавур). Верх одержали вторые. Монархическая форма правления в таких случаях не противоречит демократии, наличию развернутого правового поля (ср. современные Нидерланды, Великобритания, Испания, Япония и др.). Впрочем, двумя революциями Италия не ограничивается. Следующая бифуркация – "Поход на Рим" 1922 г. – обозначила переход к фашистской диктатуре Муссолини. Авангардистский характер политического режима и в данном случае соответствует трем революциям. История Италии, конечно, не закончилась вместе с фашизмом, и в дальнейшем еще придется обращаться к этой стране. Но пока, чтобы не путаться, мы будем заниматься в основном вторыми и третьими бифуркациями, вернее, политическими состояниями вслед за ними.

Дабы избежать подозрений в европоцентризме, взглянем на положение дел на Востоке. Турция в 1908 г. переживает первую буржуазную – младотурецкую – революцию, которая свергла деспотический режим султана Абдул-Хамида II и установила конституционную монархию, но при этом не изменила феодальный строй Османской империи. Вторая буржуазно-национальная революция под руководством М.Кемаля, протекавшая одновременно с национально-освободительной войной, завершается в 1923 г. провозглашением Турецкой республики. Турция с ее двумя революциями выглядит наиболее светско-либеральной страной исламского мира. Несколько позже в сходной ситуации оказывается и Египет. В 1919 – 21 гг. на подъеме национально-освободительного движения упраздняется английский протекторат, в 1922 г. создается независимое правительство. В июле 1952 начинается вторая революция: в 1953 г. провозглашается республика, в 1956 из страны выводятся английские войска (окончательное достижение независимости). Насколько значима светская образованность на фоне сохраняющихся патриархальных и религиозных традиций, настолько современному Египту, имеющему за спиной две революции, удается дефеодализация, движение по капиталистическому, демократическому пути.

В Японии незавершенная буржуазно-демократическая революция 1867 – 68 гг., Мэйдзи исин, свергла власть сёгунов и восстановила власть императоров. Правительство Мацухито приступило к капиталистическим социально-экономическим преобразованиям, сохраняя, впрочем, множество феодальных пережитков. После поражения Японии во Второй мировой войне американские оккупационные власти вместе с японским правительством проводят в стране настолько глубокие либеральные экономические и политические реформы, что они равны по значению революции, второйреволюции. Состояние современной Японии предуведомлено, таким образом, двумя политическими бифуркациями, и кто скажет, что Япония – не либеральная страна, пусть и с восточным акцентом?

Впечатляющую иллюстрацию представляет собой и Китай. Синхайская революция 1911 – 13 гг., руководимая Сунь Ятсеном, свергает Цинскую династию, но не избавляет народ ни от феодальной, ни от империалистической зависимости. В 1925 г. начинается вторая национальная, буржуазно-демократическая революция, обеспечившая освобождение значительной части территории от захватчиков (Северный поход Национально-революционной армии в июле 1926 – апреле 1927) и разрешившаяся установлением в 1927 г. власти Гоминьдана. В 1946 – 49 гг. происходит третья, Народная, революция. В 1949 г. провозглашена КНР, тогда как политические противники Мао Цзэдуна, адепты предшествующего режима, вытеснены на Тайвань. С тех пор наблюдается наличие двух Китаев. Один из них – континентальный, коммунистический – является ярким продуктом трех революций. Второй – островной, гоминьдановский – также на протяжении десятилетий придерживается однопартийной системы (Гоминьдан, некогда пользовавшийся услугами советских советников, относили к жестким партиям, так называемого "ленинского типа"), однако в экономической сфере стремится удержать состояние после двух революций (капиталистическая экономика, частная собственность). С учетом восточного колорита, это достаточно наглядный тест для выявления формообразующей роли количества бифуркаций.

Современный Ирак, как и КНР, – продукт также трех политических бифуркаций: 1) освобождение от власти Османской империи в 1920 г. и образование королевства в 1921, 2) антифеодальная и антимонархическая революция 1958 г. (14.07.1958 – провозглашение республики, в том же году – выход из Багдадского пакта, ликвидация английской военной базы, с 1958-59 гг. – начало интенсивных социально-экономических реформ), 3) переворот-революция июля 1968 г., в результате которого к власти приходит Партия арабского социалистического возрождения, Баас). После третьей бифуркации осуществляется национализация нефтяной промышленности, ведутся войны с соседями (Иран, Кувейт). Современный журналист так описывает наличное состояние Ирака: «За последние годы процесс сращивания партии, армии и государства дошел уже практически до северокорейского абсолюта» [201а].

Мексика с ее двумя революциями: 1) войной за независимость 1810 – 26 гг., провозглашением республики в 1824, отменой рабства в 1829 и 2) революцией 1910 – 17 гг., покончившей с клерикально-помещичьей диктатурой, – пример из Латинской Америки. Как и в Китае, первоначально еще недостаточно образованно население, состояние после двух революций отличается сильным автократическим акцентом, однако население пользуется экономическими свободами, действуют электоральная демократия, выборный президент, двухпалатный Национальный конгресс.

Настоящая схема, похоже, работает даже в случае формально не полностью независимых государств. Так, Канада прошла через две главные политические бифуркации: 1) в 1867 г. из колоний она превращается в доминион, 2) в 1931 г. по Вестминстерскому статуту радикально расширена компетенция национального правительства. В политическом либерализме Канады нет серьезных сомнений.

В Европе счет революциям эпохи масс открывают Нидерланды: буржуазная революция 1566 – 1609 гг. была первой по номеру. Национально-освободительная война против испанских Габсбургов, сочетавшаяся с антифеодальной борьбой, приводит к освобождению северной части страны и провозглашению Республики Соединенных провинций (южные провинции к 1585 г. отвоеваны Испанией). В ходе постнаполеоновской перекройки Европы (Венский конгресс) Голландия в 1815 г. вновь объединена с этими бывшими провинциями в Нидерландское королевство. Однако в 1830 г. в них вспыхивает революция, в результате которой отделяется занимавшая фактически подчиненное положение Бельгия. Современное королевство Нидерланды, таким образом, пережило две революции и является одной из канонических либеральных стран.

При сравнении итогов двух или трех политических бифуркаций не должна оставаться без внимания Франция, эта законодательница революционных мод. Ее примеру следовали, ей подражали, что подкреплялось тем положением, которое держава занимала на европейском континенте и в образованных умах. Впоследствии мы еще не раз обратимся к реалиям Франции, пока же из сокровищницы ее опыта извлечем только одно звено, а к более полной картине вернемся позже. Речь идет о революции 1848 – 51 гг.

1848 – год эпидемии революций: они состоялись не только во Франции, но и в Германии, Италии, Австрийской империи. Независимо от поражения или победы, революции оставили после себя самые глубокие последствия. Именно с этого момента открывается дорога к объединению Италии в 1860 г. вокруг Сардинского королевства (с 1861 г. – Итальянское королевство). Без дружного воодушевления и координации 1848 – 49 гг., по мнению историков, было бы невозможно преодоление раздробленности Германии, "бисмарковское" объединение (Северо-Германский союз 1867, Германская империя 1871). Австрийская империя, которой, казалось бы, удалось подавить революцию, в 1850-х гг. вынуждена провести буржуазные реформы, а в 1867 г. заложить основы федерализма: переход к двуединой монархии, Австро-Венгрии. Для самой Франции, чей зажигательный пример и идеи служили высоким образцом для революционеров повсюду, эта революция была третьей– после Великой французской и после Июльской 1830. Каковы ее результаты?

24 – 25 февраля 1848 г. создается Временное правительство и провозглашается республика (так называемая Вторая республика). В июне того же года – восстание рабочих, вскоре подавленное. На выборах в Законодательное собрание в мае 1849 победу одерживает реакционно-монархическая "Партия порядка". В мае 1850 ликвидируется всеобщее избирательное право. 2 декабря 1851 г. президент Луи Бонапарт провозглашается императором, Наполеоном III. Традициям империи, необонапартизма отвечает не только внутренняя, но и внешняя политика, Франция в этот период ведет активные колониальные войны: в Индокитае 1852 – 62, Сирии 1860 – 61, Мексике 1862 – 67. Именно тогда Франция становится одним из главных организаторов и участников Крымской войны против России (1853 – 56).

На фоне политических режимов ХХ в., возникших после третьих революций (напомним, коммунистическая Россия, фашистская Италия, нацистская Германия, коммунистический Китай), не совсем корректно назвать режим Второй империи тоталитарным: еще не сложились надлежащие "авангардистские" партии, на которых зиждется "настоящий" тоталитаризм. Но то, что Вторая империя стала предтечей последнего и по многим признакам (сочетание революционности с диктатурой, подавление политических свобод, исключение состязательности и разногласий) его предвосхищала, вероятно, возражений не вызовет. Типологически "четвертые", они же "авангардистские", политические силы, повторяю, – плод более поздней исторической стадии (адепты теории модернизации отметили бы: и последующей технологической ступени), однако третьей французской бифуркации все же сопутствовало формирование аналогичного паттерна.

В пандан революции 1848 наблюдается взлет социалистического движения, отстаивающего, как тогда говорили, интересы четвертого сословия, т.е. рабочих, (тогда как на знаменах предшествующих революций было начертано имя третьего, буржуа). Франция – законодательница европейских революционно-идеологических мод, и социалистические поветрия захватывают соседние страны. В том же 1848 г. Маркс и Энгельс, всегда считавшиеся с авторитетом французского политического опыта, выпускают в свет "Манифест Коммунистической партии"; о ряде кватернионов марксизма (в частности, "рабовладение – феодализм – капитализм – коммунизм") шла речь в разделе 1.4.1.(4) На том же отрезке достигают зенита славы проникнутые сочувствием к пролетарским слоям романы Эжена Сю.

Аналогичная структура М = 4 находит место и во внешней политике. Так, в разделе 1.4.2.1 отмечалось, что основными участниками Крымской войны были четыре империи: Французская, Британская, Османская, с одной стороны, и Российская, с другой. Поражение России кардинально изменило политическую ситуацию в Европе (окончательный демонтаж устаревшей системы Священного союза) и серьезнейшим образом повлияло на саму Россию. Если ранее Николаю I удавалось пресекать всякие "якобинские" и социалистические поползновения внутри страны и соорудить заградительный барьер перед революцией 1848, то после войны Россия помимо своей воли оказалась вовлеченной в охвативший Европу процесс: поражение заставило пойти на глубокие внутренние реформы (Александр II), радикально гальванизировало общественный климат. На тот период – предваряя и/или следуя по стопам – приходились, напомним, и характерные феномены в культуре: появление трилогии А.Дюма о трех, вернее четырех, мушкетерах (отметим и бонапартистские симпатии автора, а также его связи с упомянутым Э.Сю) и венчающих творчество Достоевского "Братьев Карамазовых" (с четверкой же братьев, см. разд. 1.4.1). Общественное сознание претерпевало качественные изменения, следуя духу эпохи, во многом заданному третьей французской революцией. В ее итоге, как и в прочих случаях, сложился далекий от либерально-демократических стандартов политический режим, и этот факт, в свою очередь, должен быть внесен в графу третьих революций.

Не только отдельные государства, но и другие относительно автономные общественные системы можно подвергнуть подобному анализу. С ХIХ в. стремительно интенсифицируются процессы интернационального обмена, торговли, международного разделения труда, разнообразных контактов, диффузии идей и идеологий. Концом ХIХ – началом ХХ вв. принято датировать окончательное формирование мировой системы как целого, в том числе политического целого. Эта система переживает собственные бифуркации, которых к середине ХХ века состоялось две: Первая и Вторая мировые войны. Опять-таки опуская детали: после Второй мировой войны, т.е. после второй глобальной бифуркации – как ее неизбежное следствие – мировое сообщество оказалось под знаком доминирующего либерализма. Обеспечена состязательность (деление Запад – Восток, ср. правящая партия и оппозиция), действует демократическая ООН, внедряются нормы международного права, протекает бурная деколонизация, либерально-капиталистический Запад экономически превосходит коммунистический Восток – чем не характерные признаки, свительствующие о преобладании либеральной окраски?

Любопытно, что в послевоенные десятилетия внутри Запада со временем вызревают три ведущие экономические и политические силы: наряду со сверхдержавой США, интегрирующаяся Европа и Япония. Однако помимо Запада на мировой арене весомо присутствует активный коммунистический лагерь во главе со второй сверхдержавой, СССР. Наличие четырех главных сил, как мы уже знаем, обусловливает недостаточность двух бифуркаций, и мировое сообщество подходит к порогу очередного структурного кризиса, к объективной необходимости очередной трансформации, свидетелями которой мы и являемся. Американские исследователи Алвин и Хайди Тоффлер в статье "Войны завтрашнего дня" констатируют: "Мы переживаем наиболее глубокую перегруппировку мировых сил со времени рождения индустриальной цивилизации" [333, A7], – и связывают этот факт с переходом от индустриальной эпохи к постиндустриальной. Цепь разрывается в слабом звене, и мощный толчок – едва ли не инициирующий – глобальным структурным переменам придали события в бывшем СССР, "перестройка". Третья бифуркация в мире, повторим, еще не закончена, и даже если на месте прежнего СССР в обозримый период не удастся возникнуть его представительному преемнику, то роль активистской "четвертой" геополитической силы сумеет сыграть и КНР.

Подробный анализ семантической окраски нового мирового порядка – отдельная тема, но одно его свойство стоит уже теперь подчеркнуть: из двух сверхдержав послевоенной эпохи, т.е. после двух бифуркаций, осталась одна. Американский политолог и видный функционер НАТО А.Л.Страус, упоминая обличения лидером КПРФ Г.А.Зюгановым современной глобальной диктатуры Запада во главе со США, считает такое толкование конструктивно верным, хотя и облеченным в неприятную риторику [317, c. 43]. Читатель вправе сравнить подобное состояние с положением в отдельных странах после трех бифуркаций: в России после Великой Октябрьской революции 1917, в Италии после "Похода на Рим" 1922, в Германии после "национальной революции" 1932 – 33, в Китае после Народной революции 1946 – 49 и во Франции издания Второй империи. Один из ведущих признаков тоталитаризма – изгнание состязательности из политической жизни. Впрочем, чтобы лучше разобраться в оттенках, следует набрать побольше теоретического и экспериментального материала.

Было бы точнее, если последовательные развилки на рисунках 2-2, 2-3 удавалось изображать лежащими не в одной плоскости, а в разных. Ведь в каждой из точек бифуркации выбор осуществляется в своем собственном политическом ракурсе, отличном от предыдущих. Очередная бифуркация свидетельствует о появлении в идеологическом, политическом пространстве нового измерения, что означает увеличение размерности на единицу. После первой бифуркации речь идет о двумерном пространстве, после второй – о трехмерном (с тройкой направлений, определяемых, например, в рамках национальных обществ либералами – консерваторами – радикалами). Наконец, третья бифуркация в политико-идеологическом пространстве соответствует утверждению четвертого измерения, порой производящего странное впечатление на позитивистски настроенного наблюдателя.

Такая же схема находит широкое применение в естественных науках, например, при геометрическом описании фазовых превращений вещества. Переходы из твердого состояния в жидкое, из жидкого в газообразное, из газа в плазму представляют собой последовательную актуализацию поступательных степеней свободы частиц, составляющих тело. Если в твердом теле частицы зафиксированы, лишены возможностей независимых перемещений (число степеней свободы составляет М = 0, и твердое тело сохраняет свою внешнюю форму), то в жидкости с ее конститутивным свойством текучести беспрепятственно осуществимы сдвиги любых слоев друг относительно друга, но запрещены отрывы одного слоя от другого. Число внутренних степеней свободы при этом М = 2, ибо речь идет о слоях, т.е. двумерных поверхностях, и о сдвигах, т.е. плоских деформациях. Этим, собственно, и обусловлена способность жидкости свободно растекаться по горизонтальной поверхности в поле земного тяготения. Процесс плавления изображается рис. 2-1b. В отличие от жидкостей, в газах дополнительно реализована третья поступательная степень свободы – отрыв частиц друг от друга, и газ занимает весь предоставленный ему объем. Вещество на этой ступени утрачивает характерную сплошность, "атомизируется". Переход от жидкости к газу (испарение) играет роль условного физического прообраза вторых точек бифуркации. Наконец, третья фазовая трансформация – из газа в плазму. Плазма – специфически "четвертый" элемент в последовательности фазовых состояний и занимает особое положение на фоне трех предыдущих – "классических" – агрегатных форм. В физическом плане образование плазмы связано со срывом электронов с внешних орбит атомов, появлением своеобразной поляризованной смеси ионов и электронов. Исчерпав список трех поступательных степеней свободы в "нормальном" трехмерном пространстве, плазма как бы вступает на территорию "четвертого" измерения, М = 4, начиная проникновение внутрь "неделимого" атома.