Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

Рис. 1-12

(Дьявол – либо ангел, либо даже, как у некоторых мистиков, – первый сын Отца.) "Ритм здесь трехшаговый, но символ – четверица" [с. 77]; ср. n = 3, М = 4 в нашей модели.

В скобках можно отметить, что задачу реабилитации, т.е. спасения, падшего ангела ставил еще Ориген, затем ее надолго оставили все, кроме маргиналов-сектантов. Лишь после того, как Великая французская революция прорывает высокую плотину табу, "эпоха свободомыслия" придает названной проблеме новую этико-онтологическую актуальность (далекую, разумеется, от церковного христианства). Презревший и Бога, и черта ХХ век в толковании извечных вопросов предпочел и вовсе отключиться от старых названий, четверицы сыплются из него в иных номинациях.

Юнг пытается объяснить временную утрату дееспособности древних кватерниорных структур: "Пифагорейская четверица была природным, естественным фактом, архетипической формой созерцания, но отнюдь не моральной проблемой, а тем более – божественной драмой. Поэтому ее постиг "закат". Она была чисто природным и потому нерефлектированным созерцанием духа, еще не вырвавшегося из плена природы. Христианство провело борозду между природой и духом, позволив человеку забегать мыслью не только по ту сторону природы, но и противприроды, выказывая тем самым, можно сказать, божественную свободудуха. Вершиной этого взлета из природных глубин является троическое мышление, парящее в платоновском поднебесном пространстве" [ с. 79; курсив всюду Юнга]. "Четвертый остался "внизу" – в качестве архетипической идеи четверицы или натурфилософской герметической спекуляции".

Юнг испытывает слабость к алхимии, не изменяет этой склонности и здесь. Франкфуртский врач и алхимик Герард Дорн: четверка – удвоенная двойка, а двойка создана на второй день творения (Бог не сказал после него: "Это хорошо"). "Четверица, стало быть, от дьявола". Binarius – дьявол раздора и одновременно женский элемент (четные числа считаются женскими как древним Западом, так и Востоком). Не случайно, что Ева первой поддалась совращению змием ("Мужчина сотворен Богом, женщина – обезьяной Бога"). Дьявол – тень Бога, "подражающий дух" в гностицизме и греческой алхимии.

Даже крест – символ избавляющего человечество страдания Божества – невозможен без четырех, значит, без "князя мира сего" [c. 81].

Юнг ищет и социально-бытовые причины перехода от четверки к тройке. Для всякой вещи есть своя противоположность: напротив дня – ночь, напротив лета – зима. "Но для цивилизованного человека нет, пожалуй, зимы, потому что он может защититься от холода; нет грязи, потому что он может помыться; нет греха, потому что он может благоразумно отделиться от других людей Природный человек, напротив, обладает цельностью, которая могла бы его восхитить – но ничего достойного восхищения в этом, собственно говоря, нет: это все та же вечная бессознательность, все те же болото и грязь" [c. 82]. Крест – это тяжкое бремя на плечах перед погибелью.

И троица, и четверица – в первую очередь проекции неких психических процессов: "процесс дифференциации сознания, растянувшийся на несколько тысячелетий" [c. 84]. Юнг утверждает: "Наглядные модели физиков покоятся, в конечном счете, на тех же архетипических основаниях, что и спекуляции теологов , психология, в свою очередь, опирается на те же самые основания" [c. 92]. "Троица с несоизмеримым четвертым есть (одно из) умозрений такого духа" [c. 93].

"Символы троичности и четверичности сравнительно часто встречаются в сновидениях", свидетельствуя об их опытно-воспринимаемом и при этом бессознательном статусе. "Лишь когда грезящий начинает понимать, что четверка содержит намек на целостность его личности, он осознает, что все эти банальные мотивы сновидения являются, так сказать, теневыми изображениями более значительных вещей. Особенно хорошо помогает придти к такому прозрению, как правило, четвертая фигура: она не лезет ни в какие рамки, предосудительна, внушает страх или необычна, инородна в каком-то ином смысле, как в хорошем, так и в плохом, напоминая Мальчика-с-Пальчика рядом с его нормальными братьями. Само собой разумеется, ситуация может быть и обратной: три странные фигуры и одна нормальная" [c. 95].

Юнг говорит и о сопряженности кватерниорных структур с включением "субъекта" в мировоззренческую модель (или неотделением от нее): "Четверица выступает символом самости, которая в индийской философии наделяется первостепенным значением и занимает место Божества" [c. 96]. С подобным мы уже неоднократно встречались – и в физике ХХ в., и в марксизме, и в литературе"

Юнг делится плодами своей психоаналитической практики: "Большинство символов, если они не представляют собой человеческой фигуры, но обладают геометрической или числовой природой, в порядке общего правила имеют четверичный характер. Но есть и троичные или троические символы, которые, впрочем, насколько мне известно по опыту, относительно редки. Случаи такого рода, внимательно мной исследованные, отличаются чем-то таким, что не назовешь иначе как "средневековой психологией". Я не хочу сказать этим, что они отсталы, да и вообще не делаю никакого оценочного суждения – просто обращаю внимание на одну своеобразную проблему: бессознательность и соответствующая ей примитивность наличествует в подобных случаях в таком большом объеме, что некая спиритуализация представляется необходимой компенсацией. Тогда спасительным элементом выступает троица, которой недостает четвертого элемента, подлежащего безусловному отвержению" [там же]. "Троица именно в силу своего умопостигаемого характера выражает необходимость духовного развития, требующего самостоятельности мышления Троица также и архетип, чья доминирующая сила не только поощряет духовное развитие, но и при случае навязывает его" [c. 99].

Четвертый Латеранский собор предал анафеме четверицу – правда, не с Марией, Софией, материей или сатаной, а с отдельной от Лиц Троицы сущностью Бога в качестве четвертой ипостаси. Аналогично, ""творение", т.е. материя, не включается во всеобъемлющую формулу Троицы, по крайней мере эксплицитно" [с. 102]. "Здесь же речь идет о самостоятельности тварного создания, наделенного автономией и вечностью: о падшем ангеле. Он есть четвертая, сопротивляющаяся фигура символического ряда" [там же]. Юнг говорит об имморализме, присущем как самым древним религиям (не исключая первых образов Яхве), так и новейшем: "по ту сторону добра и зла". Четвертый элемент присутствовал в религиозной культуре очень давно – как "тень", "низшая личность", неполноценная функция и слагался из "непокорства". Символ четверицы очевидным образом исходит от Анимы, женской фигуры, олицетворяющей бессознательное, – добавляет Юнг в "Психологии и религии" [391, c. 173], – "четверица является более или менее непосредственным образом Бога, проявляющего себя в творениях" [там же].

В работе "Символ превращения в мессе" [394, с. 235-348]Юнг замечает, что Новый Иерусалим имеет форму квадрата, в Китае же небо считали круглым, зато землю – квадратной. Из четырех частей состоял философский камень средневековья. В Каббале женской части все же удается воссоединиться с мужскою: Яхве и София (Шехина) состоят в священном браке. Стр. 333: "Крест означает устроение, противопоставленное хаосу бесформенного множества". Достаточно много примеров кватерниорности Юнг приводит в другой работе – "Психология и религия" [391,с. 129-202].

Во вступительной статье к "Архетипу и символу" А.М.Руткевич подводит итог: "В бессознательном нынешних европейцев происходит замена Троицы четверицей", тогда как прежде "земное, темное, женское начало – четвертый элемент – был исключен из символа веры христиан и низвергнут "во тьму внешнюю". Сейчас он возвращается" [391, c. 21].

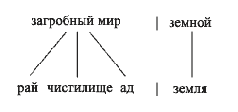

Не без учета "Божественной комедии" Данте католическая Церковь со временем изменила воззрения на строение мироздания: взамен традиционной трехчастности (рай – земля – ад) была принята четырехчастность. Загробный мир, противостоящий земному, делится на три основные зоны – к раю и аду добавляется "промежуточное" чистилище:

Рис. 1-13

О сложности перехода к новой структуре свидетельствует уже то, что догмат о чистилище пришлось принимать дважды: в 1439 г. и подтверждать его в 1562.

Восточная Церковь не согласилась, как известно, с новациями о чистилище и Деве Марии. Вторжение кватерниорности в общественную культуру произошло на территории России несколько позже и, так сказать, в более секулярных (и нередко более катастрофических) формах. А в русской религиозной философии конца ХIХ – начала ХХ вв., с легкой руки переживавшего католические пристрастия В.Соловьева, тема Софии стала одной из центральных.(22) Кстати, перу В.Соловьева, в молодости испытывавшего восторг перед Достоевским, принадлежит и знаменитая "Легенда об Антихристе", ныне некоторыми считающаяся сбывшимся пророчеством о вскоре последовавшем историческом катаклизме. Ожидание социальной катастрофы и даже болезненное влечение к ней было свойственно многим деятелям "серебряного века", особенно из круга символистов: от Блока до Мережковского ("Грядущий хам").

Поле образцов тетрарных представлений необозримо, и невозможно заглянуть во все его уголки. Обратим внимание на один немаловажный момент.

Логические структуры М = 3 + 1 в подаче К.Юнга и русской религиозной философии, разворачиваясь на гностическом и теологическом материале, способны создать впечатление "эзотеричности" или "экзотичности" подобных структур. К.Юнг, извлекая на свет подоплеку коллективного бессознательного, намеренно ставит акцент на будоражащей "необычности". Нам, людям ординарным, мало что известно о темной, искаженной реальности собственных снов, искусство их толкования всегда почиталось делом шаманов, гадателей и священников. Аналогично, лишь считанные единицы из нас могут похвастаться компетентностью в загадочных вопросах алхимии. Тенденциозный подбор примеров у Юнга, похоже, преследует заднюю мысль: сам автор стремится сыграть роль многомудрого авгура или мистагога. Не разделяя подобных стремлений, остается лишь поблагодарить К.Юнга за ценные материалы при объяснении психологического переживаниячисел, однако цели нашего текста прямо противоположны. Мы отдаем предпочтение не эзо-, а экзотеричности, и не столько психологическому насыщению семантики числовых структур, сколько их обыкновенному "школьному" логическому содержанию.

Поскольку логика, особенно ее элементарные положения, не чужды коллективным мозгам и поведению, постольку социо-культурное пространство должно быть буквально усеяно образцами схемы М = 4. Что и происходит. И если в этом далеко не всегда отдается отчет, то только из-за обыкновения не обращать внимания на привычное и простое. Да простят меня за витиеватый оборот, но основная сложность настоящего текста заключается в необходимости объяснять тривиальное. Впредь будем придерживаться той же избранной линии, отдавая предпочтение банально-экзотерическим иллюстрациям перед глубокомысленными эзотерическими. Такая стратегия, кажется, лишь подчеркнет значение структур М = 4 в организации общественного сознания и общественной жизни.

К сожалению, не удастся найти у Юнга критерия, когда пользоваться троичными, а когда четверичными формами. В нашей модели, напротив, таковой присутствует: если n = 2, то М = 3; если n = 3, то М = 4. Кватернионы могут быть результатом логической композиции, но и в этом случае прозрачен вложенный в них рациональный смысл. Юнг констатирует последний исторический переход – от предпочтений "классических" форм М = 3 к "новейшим" (они же и архаические) М = 4, – но не снабжает достаточно внятными указаниями на причины. В концепции Юнга значимость триад и тетрад обусловлена их "архетипичностью", что производит впечатление не объяснения, а дескрипции, описания. Между тем, по мере того как логика стала занимать все более важное место в сознании человека – вначале в простейшей, бинарной разновидности, n = 2, – это неизбежно вело к росту удельного веса тринитарных представлений, М = 3. Историческое продолжение рациональной тенденции вызвало потребность учитывать дополнительные факторы: тринитарность интериоризируется, n = 3, порождая четверичность строения, М = 4. Переход от М = 3 к М = 4 скачкообразен и, значит, реализуется как преображение парадигмы, как "революция". Новейшие кватерниорные структуры, на первый взгляд, повторяют архаические, последние вновь востребуются культурой, но при этом переинтерпретируются, будучи гальванизированными новым, не столь отягощенным мифологическими коннотациями рассудком. Названные процессы протекают в значительной степени ниже порога сознания, но бессознательность не отменяет рациональности (см. Предисловие). Троичность и четверичность оттого и оказываются "архетипами", т.е. формами, действующими везде и всегда, что речь идет о разумныхчеловеческих существах.

Несмотря на высказанные замечания, во-первых, трудно не быть признательным Юнгу за саму постановку вопроса, за то, что он привлек внимание культурологии к дискретным единицам, к числу. Во-вторых, возможно, самое смешное – что все мы, включая самых рационально и позитивно настроенных, похоже, постоянно тащим на плечах ворох культурно-психологических ассоциаций, налипших на число, даже такие дикие как "бинариус" – сатана и женщина в одном лице.

В заключение вводного реестра имеет смысл подтвердить самую широкую распространенность кватернионов, ибо современный масскульт буквально нашпигован ими. Возьмем ли мы кинофильмы из советского "золотого фонда": "Неуловимые мстители" (три главных героя-подростка мужского рода и одна девушка), "Белорусский вокзал" (из четырех встретившихся фронтовых друзей один так и остается загадочным, не раскрыв своей послевоенной судьбы), "Свой среди чужих, чужой среди своих" Н.Михалкова (четверка друзей-героев Гражданской войны, на одного из которых, Егора, падает подозрение в предательстве, но в конце выясняется его невиновность), "Джентльмены удачи" (три действительных уголовника и один подставной), – или итальянский вестерн "Кеома" (один честный брат против трех, ставших бандитами), английский историко-приключенческий сериал "Кавингтон Кросс" (три брата + сестра),- каждый из них заслуживает вопроса, чему они обязаны своим специфическим воздействием на зрителя. Голливудом производство аналогичных групп персонажей поставлено на конвейер, достаточно упомянуть такие сериалы для тинэйджеров как "Конан" ( Conan;компания из Зебана, Отли, Байю и Конана), "Новые приключения Робин Гуда" ( The new adventure of Robin Hood, где, наряду с Робином Гудом, Мылышом Джоном, монахом Туком, выступает и женщина Марион).(23) В популярном в России сериале "Крутой Уокер. Правосудие по-техасски" ( Walker. Texas Ranger) действует четверка друзей: ветеран CD, темнокожий Тревет, помощник прокурора Алекс Кейхел и, наконец, непобедимый Уокер.(24) Кино в США принято считать выражением "подсознания американского общества", его "мечты".

"Трое в лодке, не считая собаки" Джерома К. Джерома ( Three men in a boat (to say nothing of the dog)) представили читателю в 1899 г. тройку милых повес, которых сопровождает еще один одушевленный персонаж, снабженный характером и биографией, чья зоологическая принадлежность вынесена в название.Четвертая фигура полузаконна, – резонно заключит глубокомысленный аналитик, сославшись при этом, возможно, и на странность английской языковой привычки деления суток, где четвертой части суток, ночи, не отведено ни одного самостоятельного часа, отчего ее как бы можно и не считать. Спустя более полувека Британия решила укрепить свой вклад в мировую сокровищницу кватернионов: легендарная ливерпульская четверка, Beatles – один из культов последних десятилетий. (Дотошный читатель самостоятельно поставит на выделенное четвертое место Дж.Леннона.)

С середины ХIХ и особенно с начала ХХ в. наблюдается настоящий взрыв интереса к дискретным структурам. Историки науки свидетельствуют о возрождении древней ("демокритовской") атомистики в трудах Максвелла и Больцмана 1850 – 70-х гг.; в конце ХIХ – начале ХХ вв. молекулярно-кинетическая теория обретает полноправное гражданство в науке. В 1856 – 63 гг. австрийский монах Грегор Мендель формулирует алгебраические законы биологической наследственности, в 1900 г. М.Г. де Фриз, К.Э.Корренс, Э.Чермак-Зейзенегг их переоткрывают, а школа Т.Моргана выясняет их цитологические механизмы. Клеточные и хромосомные теории занимают центральное место в новой биологии. В 1854 г. выходит работа английского математика и логика Джорджа Буля "Исследование законов мышления", в которой последнее предстает в дискретной, алгебраической форме; шотландец Огастес Морган независимо приходит к аналогичным идеям. В периодическом законе Д.И.Менделеева (1869) порядковый номер химического элемента определяет набор его свойств. Излишне, по-видимому, напоминать об открытии квантов света Планком, Эйнштейном, поскольку о квантовой механике, о теории элементарных частиц (и значит, косвенно о номерах энергетических уровней и подуровней) речь уже шла. Один из основателей топологии, А.Пуанкаре, активно обсуждает вопрос о простейших фундаментальных структурах в геометрии, в физике, в частности о размерности физического пространства, о его роде.

Отзываясь на новейшие веяния, П.А.Флоренский пишет статью "Пифагоровы числа", начинающуюся словами: "С началом текущего века научное миропонимание претерпело сдвиг, равного которому не найти, кажется, на всем протяжении человеческой мысли; даже скачок от Средневековья к Возрождению теряет в своей значительности, будучи сопоставлен с мыслительной стремниной нашего времени. Слово революциякажется слабым, чтобы охарактеризовать это событие культуры: мы не знаем, еще не знаем как назвать его. Увлекаемые вырвавшимся вихрем, мы не имеем и способов достаточно оценить скорость происходящего процесса, как не выработали еще в себе категорий сознания, которыми можно было бы выразить общий смысл совершающегося" [346, c. 632]. Далее Флоренский называет два главных нерва новых веяний – это внимание к форме (форме целого) и к прерывно-цифровым ("пифагорейским") аспектам строения.(25)

С тех пор отмеченные тенденции только укрепились. Начиная, как минимум, с К.Шеннона, даже информация обретает свою количественную, дискретную меру, современная техника отдает все большее предпочтение цифровым технологиям.

Означенный процесс алгебраизации и/или арифметизации не обошел стороной и науки о языке (лингвистика Ф. де Соссюра, фонология Н.Трубецкого, семиотика), искусстве ("формальная школа" в литературоведении, структурализм), первобытном мифе и обществе (Леви-Брюль, Леви-Строс и др.). Об этом уже упоминалось в разделе 1.1, но сейчас нас интересует более специальный аспект. Однако прежде – еще одно отступление.

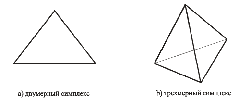

Рассматриваемые системы класса S – будь то из предшествующего раздела или из настоящего – хорошо известны науке и носят в топологии наименование симплексов(от лат. simplex – простой). Прообразом двумерных симплексов служит треугольник, трехмерных – тетраэдр (треугольная пирамида):

Рис. 1-14

Для изображения тройственных систем (т.е. двумерных симплексов) ранее уже использовались треугольники, в частности треугольник Фреге (рис. 1-6); та же фигура является одним из иконографических символов Троицы. Треугольник способен служить наглядной схемой и для прочих триад.

В качестве элементов (в принятой терминологии) могут быть выбраны вершины треугольника, в качестве отношений между элементами – его стороны. Каждая из сторон соединяет пару вершин, будучи, таким образом, бинарнымотношением ( n = 2 ). Каждая из вершин треугольника соединена соответствующими сторонами с каждой, т.е. система связна. Количества вершин и сторон совпадают: М = k, ср. уравнение (1) из раздела 1.2, – каждое из них равно трем.

С ничуть не меньшим основанием можно назначить элементами стороны треугольника; в таком случае роль отношений сыграли бы пересечения сторон, т.е. вершины. Каждое из пересечений, очевидно, бинарно, по-прежнему n = 2. Система в этом плане логически симметрична, инверсивна.

Подобное разложение треугольника не противоречит холистичности его восприятия. Один из исследователей науки напоминает о платоновской традиции целостного, интуитивного постижения геометрических истин: "Хотя треугольник и сложен из отрезков прямых, его свойства не дедуцируются из свойств прямой как таковой. Интуиция треугольника так же неделима, как неделимы слоги в известном рассуждении Платона из "Теэтета"" [152, c. 29], – и далее, ссылаясь на Платона, Аристотеля, Прокла, отмечает наличие и эстетического аспекта.

Если тройственные структуры ассоциируются с двумерными симплексами, то рассматриваемые в настоящем разделе четверичные – с симплексами трехмерными. Тетраэдр – также замкнутый геометрический объект, в котором каждая тройка его вершин соединена соответствующей гранью, т.е. в системе конституированы тринитарныеотношения, n = 3. Аналогично предшествующему примеру, в качестве элементов могут быть выбраны вершины, отношений – грани пирамиды, но с равным успехом и наоборот, поскольку любая из вершин представляет собой пересечение трех и именно трех граней. Система по-прежнему логически инверсивна. Числа вершин и граней в тетраэдре совпадают ( М = k ), каждое из них равно четырем.

Помимо двумерных и трехмерных, топология оперирует симплексами произвольной размерности, n – мерными, где n может быть как больше, так и меньше двух или трех. В n – мерном эвклидовом пространстве симплексом называется замкнутая фигура n измерений, обобщающая понятия треугольника и тетраэдра. Пока мы, впрочем, сосредоточили внимание на тройственных и кватерниорных системах, хотя в нашем распоряжении есть и общее решение для различных n, М – выражения (9), (10), – которым отвечают симплексы произвольных размерностей.

В ХХ в. возник такой эффективный раздел математики как комбинаторная топология(см., напр., [258]или [14]). Геометрические объекты произвольной формы разбиваются на простейшие составляющие, симплексы. И наоборот: из последних, как из деталей конструктора, могут быть собраны фигуры произвольной конфигурации. Т.е. не только системы S, симплексы обладают элементарно-комбинаторной природой, но и используя такие системы как готовые блоки, "кирпичи", из них можно строить всевозможные сочетания. Так называемый симплекс-метод применяется, в частности, в экономике.

С середины ХIХ и особенно в ХХ в. наука, культура проявляют все б?льшую склонность к интеллектуальным операциям подобного сорта, воспроизводя тем самым древний алфавитный принцип: слова состоят из слогов, из букв, комбинируя слова, можно составлять фразы, абзацы, текст в целом. (О коррелятивности алфавитного и числового принципов упоминалось в разделе 1.1.) Многообразие химических веществ изображается в форме соединений химических элементов (записываются формулы, для реакций составляются уравнения). С начала ХХ в. сами эти элементы, атомы представляются в виде сочетаний элементарных частиц (теперь утверждают, что и последние могут быть разложены на кварки). Не отставала и биология – учения, разгадывающие генетический код, открыто говорят о четырехбуквенном алфавите А – Г – Т – Ц (если угодно, еще один образец кватернионов ХХ в.). Сходные "блочные" тенденции присущи и технике, логике, культурологии (структурализм) и даже искусству (например, пуантилизм по отношению к цвету, кубизм по отношению к форме, концептуализм применительно к иделогемам, мифологемам, штампам сознания).

Анализируемые семантико-числовые системы также суть своего рода "блоки", "кирпичи", отформованные индивидуальным и, главное, коллективным сознанием в ходе функционирования культуры. Затем из них составляются более затейливые конструкции. Их особенностью пока является то, что процесс конструирования и строительства осуществляется не столько осмысленно, сколько полу- и бессознательно, "автоматически", как в муравейнике. Сама полу- или бессознательность названных структур способствует восприятию их в качестве готовых "неразложимых" единиц. Существует множество причин, способствующих "затемнению" семантико-числовых систем как в элитарной, так и в массовой культуре, политике, частично они уже обсуждались. Но именно благодаря указанному "затемнению" они действуют хотя и через нас, но независимо от нашей сознательной воли, будучи в такой проекции "объективными". Их назначение – служить априорными предпосылками познавательных моделей, общественной жизни, так сказать, своеобразными образцовыми "матрицами".

Итак, простые холистические системы, с которыми мы имеем и будем иметь дело во всей первой главе, по существу оказались симплексами, элементарными единицами смысла. До сих пор мы не использовали такое название только по одной причине: симплексы – топологические, т.е. континуальные, объекты, и чтобы корректно применять настоящий термин, пришлось бы говорить о семантическом континууме, проверять его строгие математические условия. Это, пожалуй, чересчур. Поэтому, несмотря на то, что современная математика считает геометрическими предметы самой разной природы (например, "точкой" может служить и функция, и множество, и бесконечное пространство), мы не пойдем по ее стопам и в дальнейшем будем использовать понятие "симплекс" в переносном, метафорическом значении. При этом постоянно имея в виду, что речь идет все же о логических, а не о геометрических объектах. Для предпочтения чисто логических, арифметических интерпретаций перед геометрическими существуют и дополнительные причины. Мы рассматриваем генетически "старо-рациональное" (см.