Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

Приведенные расчеты имеют характер предварительных, ибо опираются исключительно на формальные данные. В них не учтена ни кулуарная, ни закулисная деятельность, исключительно важная для Италии. Так, правительства меньшинства или незначительного большинства в действительности могли опираться, благодаря неафишируемым договоренностям, на более значительные части парламента, что не может не повлиять на арифметику, на пропорции. Но в нашу задачу не входит анализ, пусть и важных, деталей. Уточнение расчетов – дело специалистов. Целью настоящего раздела, да и главы в целом, является не исчерпывающее исследование, не закрытие вопросов, а, напротив, их постановка, открытие.

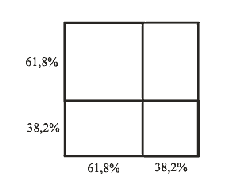

Сделав шаг назад, к стандартной дихотомной ситуации, нелишне обратить внимание, что в разных странах к подведомственности золотому сечению в той или иной мере тяготеет процент явки избирателей к урнам для голосования. В данном случае, соответственно, речь идет о естественном разделении полной группы населения, наделенного избирательным правом ( с), на две самостоятельные подгруппы: 1) тех, кто считает необходимым принять участие в процессе голосования, и 2) тех, кто воздерживается от реализации этого права. Далее следует выяснить, какова в среднем оценка каждой подгруппой акта явки на избирательный участок. В первом случае перед нами граждански активная и ответственная установка, восприятие акта голосования как выражения собственной позиции. Я прихожу на участок, чтобы определить политическое лицо общества, тогда как отказ от подобной возможности означал бы ущемление моих личных прав, ничтожность моих убеждений. Не придя на участок, я пожертвовал бы своим голосом в пользу тех, кто не придерживается моей точки зрения. Образ мысли второй группы, напротив, предполагает восприятие необходимости куда-то ходить, тратить личное время как лишнего бремени. Почему и ради чего я, собственно, должен жертвовать персональными планами, подстраиваясь под срок, на который кому-то было угодно назначить дату голосования? Зачем мне следить за предвыборной кампанией, за дебатами, когда я точно знаю, что все участники стремятся заморочить мне голову? Пусть они сами решают собственные проблемы, а я займусь своими.

На следующей ступени анализа придется постараться понять, какой из двух типов настроений в настоящий момент доминирует в обществе. Если социум находится в политически активном режиме, если неучастие в голосовании воспринимается большинством как ущерб самим себе, то процент явки должен составить величину, близкую к 60%, точнее, к 61,8%. Если обстановка противоположная, т.е. спокойная и "рутинная", на первый план выходит отношение к визиту на избирательный участок как к бремени, как к принесенной жертве. Тогда от процента явки следует ожидать значения, тяготеющего ко второму устойчивому варианту – 38,2%.

Непременно стоит отметить, что настоящий случай – деление целого на две группы: активную и пассивную, – довольно существенно отличается по характеру от ранее изучавшейся ситуации межпартийной (вар.: межблоковой) борьбы. В последнюю вступают только заведомо активные части электората, принимающие участие в одних и тех жесоревновании или игре, их соперничество оказывается принципиальным и острым. Напротив, когда решается, приходить на участок или нет, две позиции – активная и пассивная – за редкими исключениями контактируют друг с другом будто сквозь вату. Стандартные призывы к выполнению гражданского долга доходят до сердца и разума лишь части потенциальных избирателей, в то время как остальные не посещают участок главным образом не по принципиальным мотивам (если бы по принципиальным, то сценарий по-прежнему отличался бы концептуальной контрастностью), а из элементарного равнодушия. Подобный индифферентизм заставляет усомниться, действительно ли две упомянутые группы принимают участие в одной и той же игре. Одни относительно точно знают, чего хотят, установка других грешит "аморфностью и размытостью". По этой причине "зацепление" между активным и пассивным электоратами может оказаться не очень прочным, и названные проценты могут соблюдаться с меньшей степенью обеспеченности (так, кстати, и происходит в реальности, ибо приходится сталкиваться с самыми разными цифрами).(2) Поэтому в данном случае мы предпочитаем говорить лишь о сравнительно мягкой тенденции(вернее, тенденциях, т.к. перед нами, напомним, по сути двепарадигмы: 61,8% и 38,2%), о прямой или косвенной склонности, тренде, а не высказываться столь определенно, как ранее.

По сообщению обозревателя "Известий" в канун очередных выборов в палату представителей США, в среднем в этой стране к избирательным урнам приходят около 39% обладающих правом голоса [323]. Достаточно близкая цифра к 38,2%, свидетельствующая, во-первых, об относительной стабильности американской политической системы по означенному признаку и, во-вторых, о доминировании в США стереотипа воспринимать голосование за конгрессменов как излишнее бремя (тревожащий многих аналитиков абсентеизм). Напротив, в ходе одной из последних предвыборных кампаний в России (выборы в Государственную Думу 19 дек. 1999) включившимся в ожесточенную информационную войну масс-медиа удалось довести обстановку чуть ли не до вселенского скандала, резко поднять общественно-политический градус, вызвав из спячки недавно разочарованное и не верящее никаким политикам население. Процент явки на избирательные участки в результате составил 61,85% [151]– еще более близкая к одному из теоретических вариантов величина.

Осредненная оценка степени важности личного участия в выборах может пребывать в естественной зависимости от того, формирование каких конкретно органов власти поставлено на повестку дня. Еще в 1996 г. аналитиками администрации российского президента подмечена следующая закономерность: "Если на федеральных выборах (президента, депутатов Госдумы и проч.) о своем гражданском долге вспоминают 65 процентов избирателей, то выборы местного значения или, как их еще называют, "точечные выборы" (губернаторов, мэров, местных законодательных собраний и проч.) собирают едва 35 – 40 процентов граждан" [153]. Таким образом, уже на относительно раннем этапе развития российской демократии установились значения, недалекие от тех, что диктуются нормативным расчетом. Повторим: если доминирует мнение "коль мой голос не вольется в определяющий хор, я от этого потерплю несомненный ущерб", то доля участвующих, согласно теории, должна составить 61,8% (ср. 65%); если поход на избирательный участок считается не столь уж и важным, воспринимается как личная жертва, то типичная величина – 38,2% (ср. 35 – 40% в реальности).

Информация по несколько иному, но сопряженному критерию содержится в работе американского политолога. Э. Бьюэлл: "Процентная доля тех потенциальных избирателей, которые отказываются идентифицировать себя, хотя бы нетвердо, с какой-либо из двух партий, увеличилась с 26% в 1952 г. до 39% в 1992" [68:3, с. 101]. Сравнение фактических 39% с теоретическими 38,2% позволяет предположить, что к 1992 г. электоральная система США вышла, согласно названному признаку, на один из устойчивых уровней. При этом тревогу бить рано: репрезентативное большинство (реальные 61%, теоретические 61,8%) по-прежнему за теми, кто принимает предложенные правила игры. Небезынтересны цифры и по идеологическому членению групп активистов двух главных партий. Из результатов опроса среди участников партийных съездов 1988 г. вытекало, что "свыше 39% всех делегатов съезда демократической партии идентифицировали себя как либералов; как консервативные собственные взгляды охарактеризовали 60% республиканцев" [там же, с. 98]. В обоих случаях перед нами уже известные характерные величины.

Не хотелось бы вдаваться в детальное исследование вопроса. Не только потому, что – по сравнению с долями проголосовавших за ту или иную партию, за тот или другой блок – данный момент оказывает меньшее влияние на политическую структуру социума. И не только потому, что в текущей главе, как и в книге в целом, ставится задача не исчерпать вопрос, а только поставить. В процессе дальнейшего изложения читатель познакомится и с другими, отличными от названной, политическими пропорциями – в зависимости от актуальных целей и ценностей главных действующих групп. Даже такие частные вопросы, как процент явки на выборы, как присоединение или неприсоединение к одной из ведущих идеологических групп, целесообразнее исследовать послетого, как в распоряжение будет получен более широкий набор теоретических инструментов. Пока же еще рано покидать семантическое поле закономерности золотого сечения: еще не затронуты многие любопытные случаи.

Рациональное бессознательное в связке с ценностно-целевыми установками актуально не только в сфере политики. Приведем несколько образцов из комплементарных ей областей.

Под используемую схему подпадают некоторые экономические процессы. Здесь надлежит соблюдать осторожность: модель затрагивает исключительно завершающиеся, так называемые терминальные, процессы, поэтому и интересующие нас экономические показатели должны относиться к по-своему завершенным, самодовлеющим состояниям, а не описывать текущий процесс. Чтобы избежать голословности – конкретный пример.

Объемы внутренней и внешней торговли – сопряженная пара a, b, для которой справедливо a + b = c, где с– общий объем торговли. В конце 1950-х годов Европа находилась в разрозненном состоянии, и входящие в нее страны торговали с кем угодно, согласно классическому либеральному идеалу free market. Напротив, в последующие десятилетия были предприняты целенаправленные усилия на переориентацию торговли стран-членов ЕС друг с другом, в результате чего сложилось принципиально новое состояние: "ЕС – бастион". Соответственно, в газете "Нойе цюрихише цайтунг" от 17 апр. 1991 г. читаем: "Доля торговли двенадцати стран-членов ЕС с третьими странами составляла в 1958 г. 63% от ее общего объема, а к 1989 г. снизилась до 40%", цит. по: [423, S. 130].

Характерными представляются обе цифры. До конца 1950-х годов главные цели и ценности европейских стран в отдельности и всех вместе заключались в стремлении завоевать и освоить внешниерынки, а торговля друг с другом занимала в умах населения и политиков подчиненное место. Впоследствии стратегический вектор развернулся на 1800: центральной задачей стал обмен друг с другом, тогда как связи с прочим миром значимы лишь постольку, поскольку им не препятствуют. К концу 1980-х годов хозяйственная интеграция продвинулась так далеко, что упомянутая сознательная установка пришла к своему логическому завершению. Читатель самостоятельно справится с сопоставлением реальной величины 63% с теоретической 61,8% и реальных 40 процентов с 38,2. Для нас же важнее в очередной раз подчеркнуть: оба – и исходное, и конечное – положения воплощали в себе самосогласованные, "терминальные" установки, и мы не анализировали динамику цифр в период трансформации первой из них во вторую.

К той же гармонической пропорции недвусмысленно тяготеет и стандартное представление об "обществе двух третей". Непосредственно оно обязано канонизированному различению в развитых социумах трех классов: богатого, среднего и бедного (о предпосылках этого см. раздел 1.3), – а также тому прозаическому факту, что общество потребления нацелено на обслуживание интересов прежде всего первых двух. В результате трехсоставная схема редуцируется по этому критерию до двухсоставной: альянс богатого и среднего классов, с одной стороны, и бедный класс, с другой. Соперничество двух групп и приводит в общественных представлениях к величине 2/3, т.е. ко второму из приближений к золотому сечению, см. ряд (12). Развитые государства обеспечивают не только моральное, но и количественное преимущество обладателям денег. Зеркально-обратная ситуация в мировом сообществе в целом. Опираясь на модель трех миров: первого (Запада), второго (Востока) и третьего, – мир-системные аналитики обращали настойчивое внимание, что материальное преимущество здесь принадлежит меньшинству, тогда как 2/3 людей лишены и элементарных удобств. В человечестве в целом превалирует бедность. Даже не относясь к поклонникам такого рода подсчетов (хотелось бы оставить приоритет за более позитивно вычисляемыми величинами), нельзя не заметить, что и эта дескриптивная модель имеет логической подкладкой ту же закономерность золотого сечения.

Чтобы развлечься, можно взглянуть на цифры и из такой экзотической области жизни, как выборы римских пап. Согласно данным, приводимым в "Социальной и культурной мобильности" Питирима Сорокина, доля пап, выдвинутых из знатных и богатых общественных слоев, составляет 61,8%, точный признак золотого деления [305, c. 390]. (Для полноты упомянем и остальные цифры: из беднейших слоев – 19,4%, из средних – 18,6%). Католические синклиты поддерживали преимущество богатых перед консолидированным слоем средних и бедных с исключительной логической строгостью, они состояли из неоспоримо разумных персон. Чтобы не оставлять экзотику в одиночестве (рассудительность – не монополия кардиналов): когда проводился матч за шахматную корону ФИДЕ между Анатолием Карповым и Гатой Камским, общий призовой фонд в $1,5 млн. был разделен организаторами в следующей пропорции: 62,5% – победителю, 37,5% – проигравшему (см. "Аргументы и факты", 1996, № 27).

Заключая короткий пассаж об экономических и социально-экономических (классовых) пропорциях, необходимо не упустить из внимания, что в обоих случаях активно задействована сила идеологии: массового сознания и коллективного настроя. На протяжении десятилетий в психику европейцев последовательно внедрялась цель единства Европы, начиная с экономического. Не менее долгая история и у идеологии консюмеризма. Без этого, как без окружающих плод зародыша вод, не могли бы созреть и сработать закономерности рационального бессознательного.

1 Унитарная социалистическая партия, основана в июле 1969 г. социал-демократическим крылом ИСП.

2 Тот, кто немного разбирается в статистике, вправе использовать такие выражения как "большая дисперсия", "высокое среднее квадратическое отклонение".

3.6. Кватерниорные партийно-политические системы

Теперь речь пойдет об одной из специфических модификаций партийно-политических систем и, соответственно, схемы золотого деления. Возьмем для образца результаты выборов в Государственную Думу России в 1995 г.

В работах [312], [313]в виде прогноза, а в разделе 1.4.2 постфактум высказывалась гипотеза о существующих тенденциях постепенного формирования в России не канонической для политической теории и ряда западных стран биполярной (двухпартийной или двухблоковой) системы, а кватерниорной, т.е. четырехпартийной, четырехблоковой. В главе 2 этот тезис подкреплен констатацией, что к настоящему моменту переживающая глубокие перемены Россия пережила три ярких "подбифуркации": 1) "перестройку", 2) кризис августа – декабря 1991 г. и 3) кризис сентября – декабря 1993. Каждая из "подбифуркаций" стала точкой ключевого выбора, поворота во внутренне-политической жизни страны, оказав кардинальное влияние на общественно-политическое строение. Именно такое количество бифуркаций и "подбифуркаций", как мы помним, создает особо благоприятную почву для утверждения четырехсоставности. В настоящем контексте уместно также напомнить, что тривиальной предпосылкой корректности натурального счета – раз, два, три – является соизмеримостьглавных элементов, в данном случае ведущих политических партий и избирательных объединений. Теперь предстоит уточнить, каким конкретно должно быть соотношение между удельными весами составных частей в относительно равновесной четырехпартийной системе.

Итак, рассмотрим партийно-политическую систему, включающую в себя не два, как ранее, а четыре главных компонента. Если в первых разделах речь шла о балансе парэлементов и взаимодействии внутри пары по одному обобщенному параметру (рис. 3-1), то теперь таких параметров (и пар) два. В отличие от раздела 3.5 (послевоенная Италия), изучению подвергаются не "расщепленные" ("двухэтажные") партийно-политические структуры, для которых характерно наличие мощной "антисистемной партии", а, напротив, достаточно интегрированные, когда даже коммунисты придерживаются принятых правил игры, от них зависит принятие или непринятие важных парламентских решений, т.е. они служат неотъемлемым звеном реальной политической конструкции. Из того, что пар отныне две и они координированы, вытекает, что у системы в наличии не одна, а две степени свободы, система регулируется и саморегулируется не по одному, а по двум обобщенным критериям. Если за установление политического гомеостаза ответственен прежний логический механизм и если два упомянутых критерия относительно независимы друг от друга, то золотое деление должно быть повторено дважды по взаимно ортогональным направлениям:

К совершенно тому же результату мы могли бы прийти, составив два условия вида (1) – (3) или, что то же, (11), (12), однако этот путь идентичен прежнему и его вряд ли имеет смысл повторять. Поэтому позволим себе небольшой логический скачок, обратившись к услугам геометрической схемы – в духе так называемой геометрической алгебры.

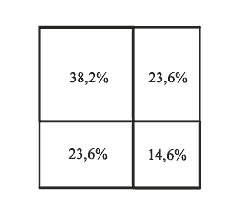

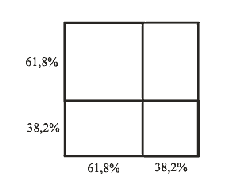

На рис.3-10 большой квадрат со сторонами 1, т.е. по 100%, и площадью в 100% изображает характеристический объем: сумарный электорат четырех ведущих партий или блоков. Пунктирными линиями обозначены границы между парциальными электоратами (между электоратами разных партий). Каков удельный вес каждого из четырех секторов?

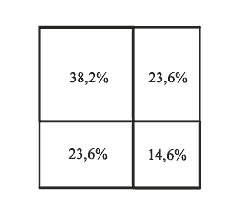

Задача для третьего класса школы: процентное содержание каждой из частей равно произведению сторон соответствующих прямоугольников. В результате получим:

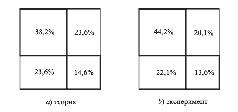

От двух из четырех партий (двух из четырех политических блоков) следует, согласно модели, ожидать опоры на одинаковые доли суммарного электората – по 23,6%; одна из партий должна пользоваться наибольшей поддержкой избирателей – 38,2% и еще одна – наименьшей: 14,6%. Сравним теоретические значения с реальными.

На выборах в декабре 1995 г. в Государственную Думу по партийным спискам прошли четыре избирательных объединения, сумевшие преодолеть пятипроцентный барьер: Коммунистическая партия (КПРФ), "Наш дом – Россия" (НДР), Либерально-демократическая партия Жириновского (ЛДПР) и "Яблоко". По количеству составных частей реальность полностью соответствует изучаемой схеме. Каково соотношение компонентов между собой?

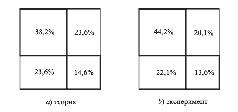

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (1), по спискам коммунисты получили 22,3% голосов от общего числа избирателей, "Наш дом – Россия" – 10,13%, либеральные демократы – 11,18% и объединение "Яблоко" – 6,89%. Поскольку в теории фигурировали не абсолютные доли каждой из четырех политических единиц, а их отношение между собой, перед сравнением следует произвести перерасчет (2). Суммарный процент голосов, поданных за четыре названных партии, составляет 50,5%. Для того, чтобы получить долю каждой из них в отношении только между собой, необходимо абсолютные доли разделить на 50,5%. В результате получаем: на долю КПРФ приходится 44,2%, НДР – 20,1%, ЛДПР – 22,1%, "Яблока" – 13,6%. Для наглядности изобразим это на схеме, поставив рядом с теоретической (рис. 3-11):

Согласно модели, электоральные веса двух из четырех политических единиц должны быть равны: по 23,6%. Фактический разрыв между ними оказался не очень значителен; превышение теоретического значения над реальным составляет для НДР – 3,5%, для ЛДПР – 1,5%. Одна из партий, в данном случае КПРФ, как и предполагает модель, получила заметное преимущество над остальными: 44,2% (при теоретических 38,2%). И, наконец, четвертая, "Яблоко" – 13,6%, при теоретических 14,6%.

Как, надеюсь, удалось убедиться, теоретическая модель качественно оказалась достаточно адекватной фактическому положению, да и количественные расхождения, по-видимому, не выходят за рамки приемлемых для натурного эксперимента. Это тем более любопытно, что теория исходит из предпосылки политически устойчивого социума, т.е. достигшего состояния известного гомеостаза, в то время как ведущие масс-медиа и официальные аналитики наперебой твердили о наличии угрожающей политической нестабильности. Цифровые критерии, согласованность действительных данных с теоретическими для кватерниорных общественных систем, представляется, – более надежная основа для оценок, чем идеологизированные мнения не всегда заинтересованных в объективной истине и/или подчиненных стадным стереотипам журналистов и политологов. Сполох одного из вариантов относительно устойчивой четырехсоставной партийно-политической системы уже промелькнул в России, и теперь не выглядит неправдоподобным, что реализация аналогичной структуры не исключена и в будущем, по окончании пока еще турбулентного или перемежающегося переходного политического процесса.

При этом вовсе не обязательно, чтобы установленные проценты соответствовали всегда одним и тем же политическим акторам. Одна партия на политической сцене может вытеснять или заменять другую (например, некоторые предпочли бы, чтобы место ЛДПР Жириновского заняла не столь циничная, менее экстремистская консервативно-националистическая сила), а сохранившие свое ведущее положение партии могут попасть в другие числовые ячейки (скажем, КПРФ по мере естественного уменьшения своего преклонного по возрасту электората могла бы переместиться сначала в ячейку 23,6%, а затем и 14,6%). Но мы не склонны заниматься зависящими от вкусов упражнениями, нас интересуют исключительно числа и их связь с политической семантикой, в данном случае семантикой одной из разновидностей кватерниорных партийных систем.

И еще одно. До настоящего времени логика кватерниорных партийных систем (или моделей), в отличие от биполярных, остается малоизученной. Над политической теорией довлеют дихотомные стереотипы. Это обусловлено не только тем, что последние представляются более простыми как для исследователей, так и общественного сознания. Пионерами и лидерами модернизации оказались англосаксонские государства, и потому именно их политический опыт был выбран в качестве образцового, а применительно к Британии и особенно США двухпартийная модель действительно работоспособна. Вообще для стран, переживших в своей истории лишь по две ключевых политических бифуркации, наличие пары ведущих политических сил – достаточно характерная черта, см. главу 2. Идеологическому доминированию биполярной модели на протяжении послевоенных десятилетий способствовал и мировой политический климат, который зиждился на аналогичных началах. Иная ситуация может возникнуть в странах с более выраженными континентальными признаками, особенно когда и мировое сообщество вступило в полосу третьей бифуркации. Поэтому мысленная апелляция к англосаксонскому эталону зачастую скорее дезориентирует, чем помогает реальному осмыслению.

Отлично помню комментарии, сопровождавшие подведение итогов голосования в Думу 1995 г. "Неожиданность", "избирателям чужд здравый смысл, элементарная логика" – не самые сильные из бытовавших оценок. Мне же казалось, что со здравым смыслом больше проблем у аналитиков, которые не в силах отступить от ходульных схем биполярности и сопряженных с ними критериев, "неожиданность" – из того же источника. Если коллективное поведение электората с достаточно высокой степенью точности подпадает под один из теоретически строгих паттернов, это, по-видимому, должно быть расценено как его рациональность, пусть до конца и неосознанная (вновь, как в Предисловии,апеллируем к рациональному бессознательному). Просто это другая модификация рациональности, непривычная для тех, кто привык плестись в хвосте морально устаревших теорий. Чтобы не попадать всякий раз в подобное положение, стоит продолжить анализ кватерниорных систем.

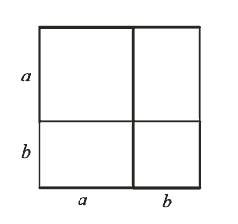

Прежде всего, несколько слов о формальном аспекте. Выше результаты расчетов были представлены в наглядном виде, соответствующем древней геометрической алгебре, разрабатывавшейся еще пифагорейцами. Тем, кто отдает предпочтение принятым ныне формально-символическим методам, нетрудно предложить краткий перевод с одного языка на другой.

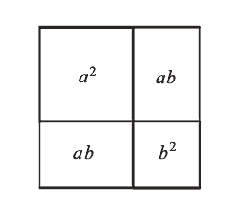

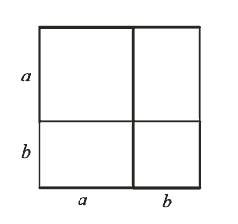

Так, квадрат двучлена (a + b)пифагорейцы изображали с помощью следующего чертежа:

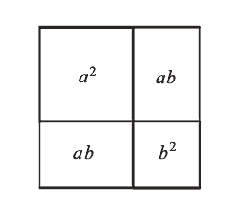

В "Началах" Эвклида (кн.II, 4) приведена эта схема (см., [142, c. 79]), из которой непосредственно следует, что площадь квадрата, построенного на стороне a + b, равна сумме площадей четырех прямоугольников: двух квадратов с площадями a 2и b 2и двух равных между собой прямоугольников с площадями ab :

Символическая запись более лаконична и незабываема со средней школы: (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2. Обычному, т.е. ординарному, золотому сечению соответствует рис. 3-1, условие a + b = c, в относительных долях – уравнение (7), т.е.

Сделав шаг назад, к стандартной дихотомной ситуации, нелишне обратить внимание, что в разных странах к подведомственности золотому сечению в той или иной мере тяготеет процент явки избирателей к урнам для голосования. В данном случае, соответственно, речь идет о естественном разделении полной группы населения, наделенного избирательным правом ( с), на две самостоятельные подгруппы: 1) тех, кто считает необходимым принять участие в процессе голосования, и 2) тех, кто воздерживается от реализации этого права. Далее следует выяснить, какова в среднем оценка каждой подгруппой акта явки на избирательный участок. В первом случае перед нами граждански активная и ответственная установка, восприятие акта голосования как выражения собственной позиции. Я прихожу на участок, чтобы определить политическое лицо общества, тогда как отказ от подобной возможности означал бы ущемление моих личных прав, ничтожность моих убеждений. Не придя на участок, я пожертвовал бы своим голосом в пользу тех, кто не придерживается моей точки зрения. Образ мысли второй группы, напротив, предполагает восприятие необходимости куда-то ходить, тратить личное время как лишнего бремени. Почему и ради чего я, собственно, должен жертвовать персональными планами, подстраиваясь под срок, на который кому-то было угодно назначить дату голосования? Зачем мне следить за предвыборной кампанией, за дебатами, когда я точно знаю, что все участники стремятся заморочить мне голову? Пусть они сами решают собственные проблемы, а я займусь своими.

На следующей ступени анализа придется постараться понять, какой из двух типов настроений в настоящий момент доминирует в обществе. Если социум находится в политически активном режиме, если неучастие в голосовании воспринимается большинством как ущерб самим себе, то процент явки должен составить величину, близкую к 60%, точнее, к 61,8%. Если обстановка противоположная, т.е. спокойная и "рутинная", на первый план выходит отношение к визиту на избирательный участок как к бремени, как к принесенной жертве. Тогда от процента явки следует ожидать значения, тяготеющего ко второму устойчивому варианту – 38,2%.

Непременно стоит отметить, что настоящий случай – деление целого на две группы: активную и пассивную, – довольно существенно отличается по характеру от ранее изучавшейся ситуации межпартийной (вар.: межблоковой) борьбы. В последнюю вступают только заведомо активные части электората, принимающие участие в одних и тех жесоревновании или игре, их соперничество оказывается принципиальным и острым. Напротив, когда решается, приходить на участок или нет, две позиции – активная и пассивная – за редкими исключениями контактируют друг с другом будто сквозь вату. Стандартные призывы к выполнению гражданского долга доходят до сердца и разума лишь части потенциальных избирателей, в то время как остальные не посещают участок главным образом не по принципиальным мотивам (если бы по принципиальным, то сценарий по-прежнему отличался бы концептуальной контрастностью), а из элементарного равнодушия. Подобный индифферентизм заставляет усомниться, действительно ли две упомянутые группы принимают участие в одной и той же игре. Одни относительно точно знают, чего хотят, установка других грешит "аморфностью и размытостью". По этой причине "зацепление" между активным и пассивным электоратами может оказаться не очень прочным, и названные проценты могут соблюдаться с меньшей степенью обеспеченности (так, кстати, и происходит в реальности, ибо приходится сталкиваться с самыми разными цифрами).(2) Поэтому в данном случае мы предпочитаем говорить лишь о сравнительно мягкой тенденции(вернее, тенденциях, т.к. перед нами, напомним, по сути двепарадигмы: 61,8% и 38,2%), о прямой или косвенной склонности, тренде, а не высказываться столь определенно, как ранее.

По сообщению обозревателя "Известий" в канун очередных выборов в палату представителей США, в среднем в этой стране к избирательным урнам приходят около 39% обладающих правом голоса [323]. Достаточно близкая цифра к 38,2%, свидетельствующая, во-первых, об относительной стабильности американской политической системы по означенному признаку и, во-вторых, о доминировании в США стереотипа воспринимать голосование за конгрессменов как излишнее бремя (тревожащий многих аналитиков абсентеизм). Напротив, в ходе одной из последних предвыборных кампаний в России (выборы в Государственную Думу 19 дек. 1999) включившимся в ожесточенную информационную войну масс-медиа удалось довести обстановку чуть ли не до вселенского скандала, резко поднять общественно-политический градус, вызвав из спячки недавно разочарованное и не верящее никаким политикам население. Процент явки на избирательные участки в результате составил 61,85% [151]– еще более близкая к одному из теоретических вариантов величина.

Осредненная оценка степени важности личного участия в выборах может пребывать в естественной зависимости от того, формирование каких конкретно органов власти поставлено на повестку дня. Еще в 1996 г. аналитиками администрации российского президента подмечена следующая закономерность: "Если на федеральных выборах (президента, депутатов Госдумы и проч.) о своем гражданском долге вспоминают 65 процентов избирателей, то выборы местного значения или, как их еще называют, "точечные выборы" (губернаторов, мэров, местных законодательных собраний и проч.) собирают едва 35 – 40 процентов граждан" [153]. Таким образом, уже на относительно раннем этапе развития российской демократии установились значения, недалекие от тех, что диктуются нормативным расчетом. Повторим: если доминирует мнение "коль мой голос не вольется в определяющий хор, я от этого потерплю несомненный ущерб", то доля участвующих, согласно теории, должна составить 61,8% (ср. 65%); если поход на избирательный участок считается не столь уж и важным, воспринимается как личная жертва, то типичная величина – 38,2% (ср. 35 – 40% в реальности).

Информация по несколько иному, но сопряженному критерию содержится в работе американского политолога. Э. Бьюэлл: "Процентная доля тех потенциальных избирателей, которые отказываются идентифицировать себя, хотя бы нетвердо, с какой-либо из двух партий, увеличилась с 26% в 1952 г. до 39% в 1992" [68:3, с. 101]. Сравнение фактических 39% с теоретическими 38,2% позволяет предположить, что к 1992 г. электоральная система США вышла, согласно названному признаку, на один из устойчивых уровней. При этом тревогу бить рано: репрезентативное большинство (реальные 61%, теоретические 61,8%) по-прежнему за теми, кто принимает предложенные правила игры. Небезынтересны цифры и по идеологическому членению групп активистов двух главных партий. Из результатов опроса среди участников партийных съездов 1988 г. вытекало, что "свыше 39% всех делегатов съезда демократической партии идентифицировали себя как либералов; как консервативные собственные взгляды охарактеризовали 60% республиканцев" [там же, с. 98]. В обоих случаях перед нами уже известные характерные величины.

Не хотелось бы вдаваться в детальное исследование вопроса. Не только потому, что – по сравнению с долями проголосовавших за ту или иную партию, за тот или другой блок – данный момент оказывает меньшее влияние на политическую структуру социума. И не только потому, что в текущей главе, как и в книге в целом, ставится задача не исчерпать вопрос, а только поставить. В процессе дальнейшего изложения читатель познакомится и с другими, отличными от названной, политическими пропорциями – в зависимости от актуальных целей и ценностей главных действующих групп. Даже такие частные вопросы, как процент явки на выборы, как присоединение или неприсоединение к одной из ведущих идеологических групп, целесообразнее исследовать послетого, как в распоряжение будет получен более широкий набор теоретических инструментов. Пока же еще рано покидать семантическое поле закономерности золотого сечения: еще не затронуты многие любопытные случаи.

Рациональное бессознательное в связке с ценностно-целевыми установками актуально не только в сфере политики. Приведем несколько образцов из комплементарных ей областей.

Под используемую схему подпадают некоторые экономические процессы. Здесь надлежит соблюдать осторожность: модель затрагивает исключительно завершающиеся, так называемые терминальные, процессы, поэтому и интересующие нас экономические показатели должны относиться к по-своему завершенным, самодовлеющим состояниям, а не описывать текущий процесс. Чтобы избежать голословности – конкретный пример.

Объемы внутренней и внешней торговли – сопряженная пара a, b, для которой справедливо a + b = c, где с– общий объем торговли. В конце 1950-х годов Европа находилась в разрозненном состоянии, и входящие в нее страны торговали с кем угодно, согласно классическому либеральному идеалу free market. Напротив, в последующие десятилетия были предприняты целенаправленные усилия на переориентацию торговли стран-членов ЕС друг с другом, в результате чего сложилось принципиально новое состояние: "ЕС – бастион". Соответственно, в газете "Нойе цюрихише цайтунг" от 17 апр. 1991 г. читаем: "Доля торговли двенадцати стран-членов ЕС с третьими странами составляла в 1958 г. 63% от ее общего объема, а к 1989 г. снизилась до 40%", цит. по: [423, S. 130].

Характерными представляются обе цифры. До конца 1950-х годов главные цели и ценности европейских стран в отдельности и всех вместе заключались в стремлении завоевать и освоить внешниерынки, а торговля друг с другом занимала в умах населения и политиков подчиненное место. Впоследствии стратегический вектор развернулся на 1800: центральной задачей стал обмен друг с другом, тогда как связи с прочим миром значимы лишь постольку, поскольку им не препятствуют. К концу 1980-х годов хозяйственная интеграция продвинулась так далеко, что упомянутая сознательная установка пришла к своему логическому завершению. Читатель самостоятельно справится с сопоставлением реальной величины 63% с теоретической 61,8% и реальных 40 процентов с 38,2. Для нас же важнее в очередной раз подчеркнуть: оба – и исходное, и конечное – положения воплощали в себе самосогласованные, "терминальные" установки, и мы не анализировали динамику цифр в период трансформации первой из них во вторую.

К той же гармонической пропорции недвусмысленно тяготеет и стандартное представление об "обществе двух третей". Непосредственно оно обязано канонизированному различению в развитых социумах трех классов: богатого, среднего и бедного (о предпосылках этого см. раздел 1.3), – а также тому прозаическому факту, что общество потребления нацелено на обслуживание интересов прежде всего первых двух. В результате трехсоставная схема редуцируется по этому критерию до двухсоставной: альянс богатого и среднего классов, с одной стороны, и бедный класс, с другой. Соперничество двух групп и приводит в общественных представлениях к величине 2/3, т.е. ко второму из приближений к золотому сечению, см. ряд (12). Развитые государства обеспечивают не только моральное, но и количественное преимущество обладателям денег. Зеркально-обратная ситуация в мировом сообществе в целом. Опираясь на модель трех миров: первого (Запада), второго (Востока) и третьего, – мир-системные аналитики обращали настойчивое внимание, что материальное преимущество здесь принадлежит меньшинству, тогда как 2/3 людей лишены и элементарных удобств. В человечестве в целом превалирует бедность. Даже не относясь к поклонникам такого рода подсчетов (хотелось бы оставить приоритет за более позитивно вычисляемыми величинами), нельзя не заметить, что и эта дескриптивная модель имеет логической подкладкой ту же закономерность золотого сечения.

Чтобы развлечься, можно взглянуть на цифры и из такой экзотической области жизни, как выборы римских пап. Согласно данным, приводимым в "Социальной и культурной мобильности" Питирима Сорокина, доля пап, выдвинутых из знатных и богатых общественных слоев, составляет 61,8%, точный признак золотого деления [305, c. 390]. (Для полноты упомянем и остальные цифры: из беднейших слоев – 19,4%, из средних – 18,6%). Католические синклиты поддерживали преимущество богатых перед консолидированным слоем средних и бедных с исключительной логической строгостью, они состояли из неоспоримо разумных персон. Чтобы не оставлять экзотику в одиночестве (рассудительность – не монополия кардиналов): когда проводился матч за шахматную корону ФИДЕ между Анатолием Карповым и Гатой Камским, общий призовой фонд в $1,5 млн. был разделен организаторами в следующей пропорции: 62,5% – победителю, 37,5% – проигравшему (см. "Аргументы и факты", 1996, № 27).

Заключая короткий пассаж об экономических и социально-экономических (классовых) пропорциях, необходимо не упустить из внимания, что в обоих случаях активно задействована сила идеологии: массового сознания и коллективного настроя. На протяжении десятилетий в психику европейцев последовательно внедрялась цель единства Европы, начиная с экономического. Не менее долгая история и у идеологии консюмеризма. Без этого, как без окружающих плод зародыша вод, не могли бы созреть и сработать закономерности рационального бессознательного.

Примечания

1 Унитарная социалистическая партия, основана в июле 1969 г. социал-демократическим крылом ИСП.

2 Тот, кто немного разбирается в статистике, вправе использовать такие выражения как "большая дисперсия", "высокое среднее квадратическое отклонение".

3.6. Кватерниорные партийно-политические системы

Теперь речь пойдет об одной из специфических модификаций партийно-политических систем и, соответственно, схемы золотого деления. Возьмем для образца результаты выборов в Государственную Думу России в 1995 г.

В работах [312], [313]в виде прогноза, а в разделе 1.4.2 постфактум высказывалась гипотеза о существующих тенденциях постепенного формирования в России не канонической для политической теории и ряда западных стран биполярной (двухпартийной или двухблоковой) системы, а кватерниорной, т.е. четырехпартийной, четырехблоковой. В главе 2 этот тезис подкреплен констатацией, что к настоящему моменту переживающая глубокие перемены Россия пережила три ярких "подбифуркации": 1) "перестройку", 2) кризис августа – декабря 1991 г. и 3) кризис сентября – декабря 1993. Каждая из "подбифуркаций" стала точкой ключевого выбора, поворота во внутренне-политической жизни страны, оказав кардинальное влияние на общественно-политическое строение. Именно такое количество бифуркаций и "подбифуркаций", как мы помним, создает особо благоприятную почву для утверждения четырехсоставности. В настоящем контексте уместно также напомнить, что тривиальной предпосылкой корректности натурального счета – раз, два, три – является соизмеримостьглавных элементов, в данном случае ведущих политических партий и избирательных объединений. Теперь предстоит уточнить, каким конкретно должно быть соотношение между удельными весами составных частей в относительно равновесной четырехпартийной системе.

Итак, рассмотрим партийно-политическую систему, включающую в себя не два, как ранее, а четыре главных компонента. Если в первых разделах речь шла о балансе парэлементов и взаимодействии внутри пары по одному обобщенному параметру (рис. 3-1), то теперь таких параметров (и пар) два. В отличие от раздела 3.5 (послевоенная Италия), изучению подвергаются не "расщепленные" ("двухэтажные") партийно-политические структуры, для которых характерно наличие мощной "антисистемной партии", а, напротив, достаточно интегрированные, когда даже коммунисты придерживаются принятых правил игры, от них зависит принятие или непринятие важных парламентских решений, т.е. они служат неотъемлемым звеном реальной политической конструкции. Из того, что пар отныне две и они координированы, вытекает, что у системы в наличии не одна, а две степени свободы, система регулируется и саморегулируется не по одному, а по двум обобщенным критериям. Если за установление политического гомеостаза ответственен прежний логический механизм и если два упомянутых критерия относительно независимы друг от друга, то золотое деление должно быть повторено дважды по взаимно ортогональным направлениям:

Рис. 3-10

К совершенно тому же результату мы могли бы прийти, составив два условия вида (1) – (3) или, что то же, (11), (12), однако этот путь идентичен прежнему и его вряд ли имеет смысл повторять. Поэтому позволим себе небольшой логический скачок, обратившись к услугам геометрической схемы – в духе так называемой геометрической алгебры.

На рис.3-10 большой квадрат со сторонами 1, т.е. по 100%, и площадью в 100% изображает характеристический объем: сумарный электорат четырех ведущих партий или блоков. Пунктирными линиями обозначены границы между парциальными электоратами (между электоратами разных партий). Каков удельный вес каждого из четырех секторов?

Задача для третьего класса школы: процентное содержание каждой из частей равно произведению сторон соответствующих прямоугольников. В результате получим:

Рис. 3-11

От двух из четырех партий (двух из четырех политических блоков) следует, согласно модели, ожидать опоры на одинаковые доли суммарного электората – по 23,6%; одна из партий должна пользоваться наибольшей поддержкой избирателей – 38,2% и еще одна – наименьшей: 14,6%. Сравним теоретические значения с реальными.

На выборах в декабре 1995 г. в Государственную Думу по партийным спискам прошли четыре избирательных объединения, сумевшие преодолеть пятипроцентный барьер: Коммунистическая партия (КПРФ), "Наш дом – Россия" (НДР), Либерально-демократическая партия Жириновского (ЛДПР) и "Яблоко". По количеству составных частей реальность полностью соответствует изучаемой схеме. Каково соотношение компонентов между собой?

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (1), по спискам коммунисты получили 22,3% голосов от общего числа избирателей, "Наш дом – Россия" – 10,13%, либеральные демократы – 11,18% и объединение "Яблоко" – 6,89%. Поскольку в теории фигурировали не абсолютные доли каждой из четырех политических единиц, а их отношение между собой, перед сравнением следует произвести перерасчет (2). Суммарный процент голосов, поданных за четыре названных партии, составляет 50,5%. Для того, чтобы получить долю каждой из них в отношении только между собой, необходимо абсолютные доли разделить на 50,5%. В результате получаем: на долю КПРФ приходится 44,2%, НДР – 20,1%, ЛДПР – 22,1%, "Яблока" – 13,6%. Для наглядности изобразим это на схеме, поставив рядом с теоретической (рис. 3-11):

Рис. 3-12

Согласно модели, электоральные веса двух из четырех политических единиц должны быть равны: по 23,6%. Фактический разрыв между ними оказался не очень значителен; превышение теоретического значения над реальным составляет для НДР – 3,5%, для ЛДПР – 1,5%. Одна из партий, в данном случае КПРФ, как и предполагает модель, получила заметное преимущество над остальными: 44,2% (при теоретических 38,2%). И, наконец, четвертая, "Яблоко" – 13,6%, при теоретических 14,6%.

Как, надеюсь, удалось убедиться, теоретическая модель качественно оказалась достаточно адекватной фактическому положению, да и количественные расхождения, по-видимому, не выходят за рамки приемлемых для натурного эксперимента. Это тем более любопытно, что теория исходит из предпосылки политически устойчивого социума, т.е. достигшего состояния известного гомеостаза, в то время как ведущие масс-медиа и официальные аналитики наперебой твердили о наличии угрожающей политической нестабильности. Цифровые критерии, согласованность действительных данных с теоретическими для кватерниорных общественных систем, представляется, – более надежная основа для оценок, чем идеологизированные мнения не всегда заинтересованных в объективной истине и/или подчиненных стадным стереотипам журналистов и политологов. Сполох одного из вариантов относительно устойчивой четырехсоставной партийно-политической системы уже промелькнул в России, и теперь не выглядит неправдоподобным, что реализация аналогичной структуры не исключена и в будущем, по окончании пока еще турбулентного или перемежающегося переходного политического процесса.

При этом вовсе не обязательно, чтобы установленные проценты соответствовали всегда одним и тем же политическим акторам. Одна партия на политической сцене может вытеснять или заменять другую (например, некоторые предпочли бы, чтобы место ЛДПР Жириновского заняла не столь циничная, менее экстремистская консервативно-националистическая сила), а сохранившие свое ведущее положение партии могут попасть в другие числовые ячейки (скажем, КПРФ по мере естественного уменьшения своего преклонного по возрасту электората могла бы переместиться сначала в ячейку 23,6%, а затем и 14,6%). Но мы не склонны заниматься зависящими от вкусов упражнениями, нас интересуют исключительно числа и их связь с политической семантикой, в данном случае семантикой одной из разновидностей кватерниорных партийных систем.

И еще одно. До настоящего времени логика кватерниорных партийных систем (или моделей), в отличие от биполярных, остается малоизученной. Над политической теорией довлеют дихотомные стереотипы. Это обусловлено не только тем, что последние представляются более простыми как для исследователей, так и общественного сознания. Пионерами и лидерами модернизации оказались англосаксонские государства, и потому именно их политический опыт был выбран в качестве образцового, а применительно к Британии и особенно США двухпартийная модель действительно работоспособна. Вообще для стран, переживших в своей истории лишь по две ключевых политических бифуркации, наличие пары ведущих политических сил – достаточно характерная черта, см. главу 2. Идеологическому доминированию биполярной модели на протяжении послевоенных десятилетий способствовал и мировой политический климат, который зиждился на аналогичных началах. Иная ситуация может возникнуть в странах с более выраженными континентальными признаками, особенно когда и мировое сообщество вступило в полосу третьей бифуркации. Поэтому мысленная апелляция к англосаксонскому эталону зачастую скорее дезориентирует, чем помогает реальному осмыслению.

Отлично помню комментарии, сопровождавшие подведение итогов голосования в Думу 1995 г. "Неожиданность", "избирателям чужд здравый смысл, элементарная логика" – не самые сильные из бытовавших оценок. Мне же казалось, что со здравым смыслом больше проблем у аналитиков, которые не в силах отступить от ходульных схем биполярности и сопряженных с ними критериев, "неожиданность" – из того же источника. Если коллективное поведение электората с достаточно высокой степенью точности подпадает под один из теоретически строгих паттернов, это, по-видимому, должно быть расценено как его рациональность, пусть до конца и неосознанная (вновь, как в Предисловии,апеллируем к рациональному бессознательному). Просто это другая модификация рациональности, непривычная для тех, кто привык плестись в хвосте морально устаревших теорий. Чтобы не попадать всякий раз в подобное положение, стоит продолжить анализ кватерниорных систем.

Прежде всего, несколько слов о формальном аспекте. Выше результаты расчетов были представлены в наглядном виде, соответствующем древней геометрической алгебре, разрабатывавшейся еще пифагорейцами. Тем, кто отдает предпочтение принятым ныне формально-символическим методам, нетрудно предложить краткий перевод с одного языка на другой.

Так, квадрат двучлена (a + b)пифагорейцы изображали с помощью следующего чертежа:

В "Началах" Эвклида (кн.II, 4) приведена эта схема (см., [142, c. 79]), из которой непосредственно следует, что площадь квадрата, построенного на стороне a + b, равна сумме площадей четырех прямоугольников: двух квадратов с площадями a 2и b 2и двух равных между собой прямоугольников с площадями ab :

Рис. 3-13

Символическая запись более лаконична и незабываема со средней школы: (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b 2. Обычному, т.е. ординарному, золотому сечению соответствует рис. 3-1, условие a + b = c, в относительных долях – уравнение (7), т.е.