Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

a + b = c, выпишем все условия:

a ~ (c + a) /2

(17)

b ~ a

a + b = c.

Процесс решения аналогичен прежнему. Сначала составляем пропорцию:

b/ a = a/ [ ( c + a)/2 ].

После перекрестного умножения числителей и знаменателей:

2 а2 = b (c + a).

Подстановка в правую часть выражения b = c – aи простейшие алгебраические преобразования приводят к равенству

3 а2 = с2, т.е. ( а/с)2 = 1/3.

Тогда а/с = 1/?3.

Таким образом, мы пришли к той же величине (15), исходя из кардинально отличных предположений об актуальной обстановке предвыборного соревнования. Что это может означать? – Лишь то, что указанное соотношение действительно не только при ранее рассмотренном сочетании целевых установок основных участников, но и при только что названном. Это расширяет наше представление о психо-логическом фундаменте, на который оно опирается. Новый математический вывод равносилен новому варианту "герменевтического" толкования. Но не станем далее коллекционировать выводы (хотя два приведенных не исчерпывают списка возможных, и значит, аналитику президентских и т.п. выборов еще есть где развернуться).

Возможно, назрел момент для маленького шага назад, чтобы попытаться яснее представить, каковы резоны у расчетов подобного сорта: приводящих к золотому сечению, к пропорции 1 : ?3, впоследствии и к другим. В конце концов на что опирается право брать за основу цели и ценности политических акторов, т.е. вещи идеальные, и выводить из них реальные, "физические"проценты? Не возникает ли тогда своеобразный аналог алхимии, также любившей подмешивать к вполне материальным химическим веществам и реакциям различного рода психические факторы, наподобие духовной установки человека, проводящего опыты, произнесения заклинаний, черчения графических символов, привлечения магических формул? И тоже, кстати, придававшей важное значение числам и цифрам. Вместо того, чтобы поступать как все нормальные исследователи, т.е. объяснять позитивную реальность позитивными же факторами (истоки действительных процентов партий и лидеров – в классовой структуре, экономической и социальной обстановке, сложившихся репутациях партий, степени удачности подбора риторики"), автор рисует едва ли не мистическую, вдобавок подозрительно примитивную картину. – Ответы, к счастью, лежат совсем рядом и в принципе давно и отлично известны. Дело прежде всего – в специфике природы политики.

В "Нулевой степени письма" Ролан Барт отмечал, что в случае "политического письма задача состоит в том, чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей" (курсив мой. – А.С.). На аналогичные особенности указывали Б.Рассел, К.Поппер ("language of political demands and proposals"), в сходной плоскости ссылается на них и С.Золян [132, c. 96]. Но только ли письмо обладает в политике указанной чертой, не свойственна ли она политическим процессам по существу? – В избирательных кампаниях обещания, программы, намерения политических субъектов настолько тесно сливаются с реальными действиями, что одно практически невозможно отделить от другого. Значит, и у соответствующего теоретического сцепления – надежная объективная платформа, не нуждающаяся в услугах "алхимического" ракурса. Анализируя сказки, М.-Л. фон Франц замечала, что психическая реальность является ни внешней, ни внутренней, но тем и другим одновременно [349, c. 97], аналогично дело обстоит и с политической реальностью, когда перед нами – виртуальная действительность, среда политических сказок.

При этом наша модель оперирует не политическими ценностями, целями как таковыми, во всей их сложности и нюансах, а только их мерами. Мерами арифметически и алгебраически простейшими. Во многом таковы аутентичные критерии сознания современного, элементарно образованного общества, именно такая гипотеза подвергается испытаниям на протяжении всей книги. Пусть создатели идеологических доктрин закладывают в свои творения изощренную философию, не всегда понимаемую и обладателями элитарных дипломов, пусть нобелевские лауреаты пишут экономические программы, исходя из многоэтажных систем уравнений, а сонмы вдохновенных имиджмейкеров и спичрайтеров заворачивают VIP- клиента в созданные по хай-технологиям изысканные фантики, – коллективное восприятие конечного продукта в любом случае оказывается до обидного тривиальным. Исход же в эпоху масс определяется массами – такими, каковы они есть. Поэтому не целям эпатажа служит настоящий "редукционистский" подход, он, представляется, отвечает сути происходящего. Иными словами, "урезана" не модель, а фактические механизмы современного социума; о простых же вещах и говорить подобает просто.

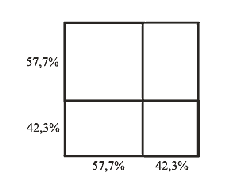

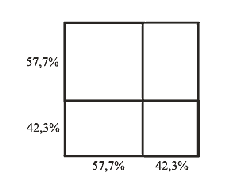

Однако возвратимся к конкретной теме. Как и в случае с золотым сечением, у пропорции 1 : ?3 отсутствует какая-либо жесткая привязка к взаимодействию исключительно электоральных групп. В качестве комплементарной иллюстрации можно использовать, например, межнациональную ситуацию в Бельгии. Выбор этого государства объясняется просто: его демографическая структура практически идеально укладывается в дихотомную модель. Согласно данным энциклопедии, в Бельгии проживает около 56% фламандцев и 42% валлонов [300, c. 126], и отношения между двумя языковыми, демографическими общинами, особенно в последний период, предстают не вполне идиллическими.

Как определяется их количественное соотношение между собой? Величина св данном случае составляет с = 56 + 42 = 98%. Тогда на долю ведущей группы, фламандцев, приходится а/с= 56/98 = 57,1%, достаточно близкое к парадигме 57,7% значение.

Демографические пропорции не подведомственны столь быстрым и "произвольным" изменениям, как политические. Однако гибким вариациям подвержена политическая интерпретацияроли фактора языка и/или национальности. Надеюсь, не будет расценено как неполиткорректное утверждение: на протяжении последних десятилетий мы стали свидетелями коренного преображения взаимоотношений между общинами. Если ранее они отличались известным "благодушием", то теперь произошло существенное обострение. Насколько можно судить, в Бельгии произошло переключение с одной имплицитной коллективно-психологической подкладки пропорции 1:?3 на другую, см. выше: с обстановки "благодушного соревнования" на "жесткую гонку". Сама пропорция количественно не изменилась, зато кардинально трансформировалась ее семантико-политическая подоплека. Это дополнительно поясняет, зачем требуются различные математические выводы одних и тех же соотношений: реальный смысл вполне идентичных цифр может быть кардинально различным. Для контраста со всей парадигмой 1:?3 читатель может вспомнить об отношениях между лингвистическими группами в Швейцарии: немецкий признают родным языком 65% швейцарцев, см. выше золотое сечение (61,8%), и редуцированная до бинарности ситуация ("немецкий – не немецкий") выглядит значительно более гармонизированной.

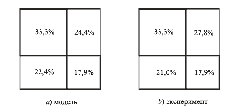

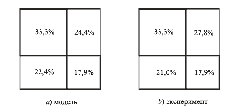

Коль упомянута Швейцария, с ее помощью удобно продемонстрировать еще один феномен. Не только золотое сечение, но и отношение 1 : ?3 в состоянии становиться формообразующим началом в организации двумерных, т.е. кватерниорных (М = 4), политических систем (ср. раздел 3.6). По результатам выборов в Палату представителей Швейцарии в 1995 г. ведущие позиции заняли представители четырех политических сил: социал-демократов (54 места), радикальных демократов (45 мест), христианских демократов (количество мест – 34), Швейцарской народной партии (29 мандатов), см. [167, c. 167]. Названным партиям удалось существенно оторваться от преследователей, завоевать подавляющее большинство (162 места из 200). Проведем сравнение реального распределения мест (в рамках четырехпартийного вотума) с двойной пропорцией 1 : ?3. Основанием для последней может служить в данном случае одна из интепретаций игры между политическими акторами – вероятно, ситуация "благодушного соревнования". На эту мысль наводит, в частности, факт, что четырем перечисленным партиям удается пребывать в одной коалиции (правительственной), значит, отношения между ними не отличаются напряженностью, антагонистическая непримиримость не наблюдается. Партий не две, а четыре: М = 2 х 2. Аналогично разделу 3.6 (рис. 3-10), двойную пропорцию 1 : ?3 можно изобразить в виде разделенного на четыре части квадрата со сторонами по единице (по 100%):

В свою очередь, реальное распределение определяется исходя из целого с, представляющего собой сумму мест четырех означенных партий ( с= 54 + 45 + 34 + 29 = 162), а затем вычисления относительных долей, приходящихся на каждую из них. Для удобства приведем модельные и фактические результаты в графической форме:

Цифры на рис. 3-19а получены путем вычисления площадей четырех прямоугольников из рис. 3-18 и перевода соответствующих произведений сторон в проценты (вновь пользуемся услугами геометрической алгебры). На рисунке 3-19b верхняя левая цифра отвечает фактической доле социал-демократов, верхняя правая – радикальных демократов, нижняя слева – процент мест христианских демократов, справа – Швейцарской народной партии.

Из сопоставления непосредственно следует, что модельные показатели практически идеально описывают действительные веса социал-демократов и Народной партии. Реальные значения для двух других партий несколько отличаются от теоретических. Согласно модели, они должны составлять по 24,4%, тогда как в действительности – 27,8 и 21,0%. При этом, однако, их среднее арифметическое равно 24,4%, т.е. точно ложится на модельную величину. Иными словами, используемая модель в целом удовлетворительно справляется с описанием эмпирических данных; образованным массам удается провести в жизнь свои ценностно-целевые установки и в настоящем случае. В который раз швейцарцы подтверждают репутацию "непробиваемо здравомыслящей" нации.

Здесь уместно воздержаться от обсуждения причин обнаруженных расхождений (чтобы вынести квалифицированное суждение, необходима более полная информация об обстановке выборов в Швейцарии 1995 г.), – расстановкой акцентов, внесением уточнений удобней заняться специалистам. На вводном этапе, на котором находится наше исследование, вдаваться в детали, пожалуй, даже контрпродуктивно. Зато швейцарский пример – неплохая иллюстрация того, что пропорция 1 : ?3 может быть актуальной не только для президентских или губернаторских выборов ("система добычи", "жесткая гонка"), но и для парламентских: при теоретических расчетах определяющим фактором служит не столько тип выборов, сколько сопутствующая им конкретная общественно-психологическая обстановка .(13)

В подтверждение – еще примеры. На парламентских выборах в Чехии в июне 1998 г. развернулось впечатляющее сражение между множеством партий, при этом наблюдателей и участников занимал главный вопрос: кто победит, правые или левые. Ведущий представитель левых, Чешская социал-демократическая партия, завоевала 74 депутатских мандата (32,3% полученных голосов, первое место), в распоряжении правых, в случае объединения, – 102 мандата [163]. В целом, борьба отличалась такой остротой, что по существу завершилась вничью: ведь к левым, вообще говоря, следует отнести и коммунистов, собравших немалое количество голосов – 11,1%. Однако Чехия – не Франция, где социалисты не считают зазорным вступать в коалицию с коммунистами. У Чехии другая история, и после десятилетий тоталитаризма у коммунистов настолько подмочена репутация, что с ними не сядет пить чай ни одна из демократических партий. Поэтому слева – по сути один полноправный боец, социал-демократы. В таком случае удельный вес правых в паре "правые – левые" составил а/с= 102 / (102 + 74) = 58,0% – "жесткая гонка".

В ФРГ, после того, как правая коалиция проиграла на федеральном уровне ("закат эры Коля"), едва ли не каждая избирательная кампания становится настоящим сражением, в котором христианские демократы делают ставку на реванш. В июне 1999 г. состоялись выборы в европейский парламент, на которых социал-демократы, СДПГ, получили 30,7% голосов, христианские демократы, ХДС, – 39,3%, у их баварских близнецов, ХСС, – 9,4%, у союзников СДПГ по левому лагерю "зеленых" – 6,4% [452].

Удельный вес победителей-правых вычисляется просто, для этого достаточно консолидированный процент ХДС/ХСС разделить на сумму процентов всех перечисленных партий: а/с= (39,3 + 9,4) / (39,4 + 9,4 + 30,7 + 6,4) = 56,8%. Чуть меньше, но довольно близко к 57,7%, отвечающим нормативу "жесткой гонки". Зато если учесть вклад свободных демократов, СвДП, недавних партнеров ХДС/ХСС по коалиции (у СвДП – 3,0%), то величина а/спринимает значение 58,2%, т.е. даже несколько превосходит те же 57,7%. (Нынешний статус СвДП для многих в Германии не вполне ясен: то ли ее по-прежнему следует числить в связке с ХДС/ХСС, то ли теперь она – независимая сила, уже не имеющая отношения к раскладу между объединениями правых и левых.(14) Любители скрупулезности для описания реального распределения долей в общественном сознании могут взять среднее арифметическое между приведенными цифрами 56,8 и 58,2. Оно составляет 57,5%, что еще ближе к нормативным 57,7%, чем каждая из величин в отдельности. Для нас же важен сам факт актуальности парадигмы "жесткой гонки" применительно к парламентским выборам.

В разделе 3.5, обсуждая золотое деление, мы не ограничивались сферой политики, поступим так же и здесь, но на почве новых пропорций. Везде, где существенно задействован массовый человек, его сознание, его предпочтения, появляется место для закономерностей изучаемого рода. Важно только, чтобы хотя бы относительно соблюдалось условие терминальности, т.е. "законченности" процесса. В разделе 3.6 фигурировал пример экономики единой Европы (соотношение внутренней и внешней торговли накануне и после объединения), коснемся экономической ипостаси общественной жизни и здесь.

На старых рынках, давно не переживавших революций, где действует сравнительно небольшое количество производителей, основной раздел уже (и конечно, пока, но от последнего мы отвлекаемся) совершен. Каковы соотношения между ведущими фирмами? На долю автомобильного гиганта США, "Дженерал моторс", пришлось в 1997 г. 31% продаж новых машин, у компании "Форд" – 24%, у "Крайслера", переживающего не лучшие времена, – 16% [208]. Вычислим пропорции между разными парами соперников. В паре "Дженерал моторс – Форд" доля первого составляет а/с= 31 / (31 + 24) = 56,4%, что недурно походит на ситуацию "жесткой гонки". Агрессивно-наступательная политика "Форда", десятилетиями стремящегося во что бы то ни стало догнать главного конкурента, дает знать о себе. Во второй паре, "Форд – Крайслер", удельный вес первого равен а/с= 24 / (24 + 16) = 60,0% – скорее золотое сечение. "Крайслер", как сказано, переживал не лучшие времена и боролся, по-видимому, "без огонька", по крайней мере, не рассчитывая всерьез, что ему удастся настигнуть ушедших вперед конкурентов. Вскоре "Крайслер" сделал выводы и пошел на слияние с немецким концерном "Даймлер-Бенц", однако процесс перестраивающегося рынка нашими пропорциями не описывается – разрабатываемому подходу подведомственны только интенции, исключительно "конечные состояния". Последние, судя по сравнению цифр теории и реальности, описываются в целом неплохо.

Возвращаясь к теме президентских и губернаторских выборов и заключая раздел, уместно сделать одно замечание. Разумеется, было бы опрометчивым настаивать, что все реальные выборные кампании протекают согласно изложенной схеме и должны демонстрировать указанные проценты. Читатель приведет немало выпадающих случаев, будь то референдум в пользу продления полномочий "отца всех туркменов" ("туркменбаши") Сапармурата Ниязова, триумфальные выборы мэра Москвы Ю.М.Лужкова в 1995 г., губернатора Курска В.Руцкого осенью 1996 и т.д. Восемьдесят, девяносто и даже 99,9 процентов поданных голосов – не столь часто встречающийся, но и не уникальный достигнутый результат. Что это может означать? Провал изложенной модели? Ее необязательный " окказиональный, эвентуальный – характер? Этот вопрос заслуживает хотя бы страницы, коль в наши собеседники попадет политолог.

Что, собственно, предлагается на всем протяжении настоящей главы? – Не более, чем способ подсчета процентов в играх по заданным правилам. Сама по себе математика, ее методы для описания реальной действительности недостаточны. Так, физик, хорошо подготовленный к использованию того или иного математического аппарата, прежде полагает необходимым выяснить структуру изучаемого процесса, явления, его физический смысл. Математика для него – инструмент (хотя под него заранее подстраиваются физические данные, вернее, форма, в которую они облекаются). Не иначе обстоит и с изучением политических процессов. Всякий раз расчетам должно предшествовать выяснение картины происходящего, выявление политического смысла– как его ни назови: психологического, ценностного, рационально-логического. На следующей ступени зафиксированная политическая констелляция может быть подвергнута формализации, как? – образцы показаны выше. За логическую обязательность выводов всегда заплачена некоторая цена: они действительны лишь в заданных рамках, а именно там, где заложенные в расчет предпосылки не нарушены и на практике.

Если, скажем, инженер-механик вычисляет передаточное число шестеренчатого или ременного механизма, его расчет опирается на предпосылку надежного зацепления зубьев, плотного соприкосновения поверхностей приводного ремня и барабана. Всегда ли эти условия выполнены? – Понятно, что нет. Ремни могут проскальзывать, зубья – выпадать из захвата, тем самым гарантируя сбой идеальной картины. Но вытекает ли отсюда неверность проведенного расчета, его бесполезность? – Навряд ли. Если в расчете не допущены принципиальные или арифметические ошибки, его результат обладает нормативно-обязательнымстатусом. Другой вопрос, что практические инженеры (чем они и отличаются от чистых теоретиков) не ограничиваются толькорасчетами, но привлекают знания из собственного опыта, целый ряд сопутствующих соображений, а в формулы, когда требуется, вводят корректирующие коэффициенты, полученные на основании лабораторных или натурных испытаний.

Сходная ситуация – и с практической политологией, политинженерией. Приходится специально оговаривать столь очевидные вещи – из-за особенностей восприятия иными из гуманитариев математизированных теорий вообще.(15) Их восприятие колеблется между равно неприемлемыми полюсами: от некритической завороженности числом до априорно-ехидного неприятия (см. Предисловие ). Если расчеты оправдываются, в них верят, как едва ли не в чудо или пророчество, в блестящую манипуляцию фокусника. Если нет – кумир низвергается в Днепр, жрецов изгоняют, фокусника со свистом изгоняют со сцены. Беда даже не в том, что между "загипнотизированностью" математикой и сардоническим остракизмом почти не остается места "золотой середине". Главное – не достает действительного понимания сути числа: его заведомо условного, но в пределах этих условий строго обязательного характера.

Вернемся к президентским и губернаторским выборам. Всегда ли игра ведется по тем правилам, из которых проистекает значение 1/?3 (57,7%)? Во всех ли случаях на деле происходит взаимный "захват", надежное "зацепление" между парой главных соперников, заложенные в теоретическую модель? – "Проскальзывание ремней", "выпадение зубьев" порой наблюдаются, конечно, и тут. В ходе предвыборной гонки в отношения между фаворитом и преследователем, между их электоральными группами вполне могут вторгаться неучтенные факторы. Иногда и вовсе не удается говорить о "настоящем" преследователе, и конкуренция в сущности лишь имитируется.(16) Сходным образом, могут быть нарушены предпосылки и второго приведенного толкования. Самой модели – в ее нынешнем виде – нет дела до этого. На то и необходимы специалисты, чтобы не терять реальный контроль. А если возникнет потребность, модель – не догма, она допускает совершенствование и коррекцию. Кроме того, что не менее, вернее даже более, важно, пока рассмотрены лишь две разновидности действующих пропорций, и свет клином на них не сошелся. По-прежнему полагая главной задачей этой книги экспликацию рационального бессознательного, мы вдохновляемся тем, что даже простейшим теоретическим схемам во многих случаях удается удовлетворительно справиться с описанием действительности. Жизнь общества, согласен, многофакторна, что и полезно учесть при решении ряда прикладных задач. Однако и в них закономерностям исследуемого сорта придется занять центральное место, сыграть роль той самой печки, от которой начинается танец.

Занятно, что реальный избирательный процесс иногда протекает так, что в нем совмещаются обе рассмотренные парадигмы: "гармонического соревнования" (приводящего к золотому сечению) и "жесткой гонки". Например, в Чеченской республике после вывода федеральных войск в 1996 г. состоялись президентские выборы. Фаворитом на них был Аслан Масхадов, начальник штаба повстанческих войск в период военных действий. Репутация главного победителя на волне национального воодушевления обеспечивала ему заведомое преимущество. Но он не был единственным кандидатом, на президентский пост претендовали и такие заметные фигуры как и.о. президента, поэт Зелимхан Яндарбиев, а также самый яркий из полевых командиров, руководитель рейда в Буденновск, считавшийся национальным героем Шамиль Басаев.

Действующая элита Чечни не могла в тот период позволить себе признаться собственному народу и всему миру в наличии антагонизмов в своем кругу, стояла задача во что бы то ни стало сохранить впечатление невозмутимости и единства горцев. "Русские ушли, и теперь у нас все будет в порядке. Развития событий по афганскому сценарию мы никогда не допустим" – рефрен практически всех заявлений. "Мы – демократическое государство, и альтернативность выборов вполне естественна. Однако разногласий по самым важным вопросам среди чеченцев нет".

Что должно произойти, когда главные кандидаты стремятся во что бы то ни стало сдерживаться в процессе предвыборного соревнования, отказавшись от нормальной в таких случаях перекрестной ожесточенной критики? При этом степень интегрированности чеченского электората на гребне эйфории победы казалась действительно и неподдельно высокой.

Итак, фаворит известен, остальные стремятся "подтянуться" к нему: парадигма золотого сечения. С другой стороны, на карту поставлено слишком многое: это все же президентскиевыборы, и, значит, победителю достается все, а проигравшим – ничего. Могли ли с этим смириться остальные кандидаты, мечтавшие о более справедливом распределении почестей и полномочий в новой республике? – Борьба за президентский пост была исполнена скрытой напряженности, в глухих интонациях просачивалась ревность: "Почему всё Масхадову и никому другому?" В результате оппозиция "Масхадов – не Масхадов" подпадала и под правила "жесткой гонки", возникла смесь двух парадигм.

Если в процессе предвыборного соревнования у главных участников наблюдается совмещение двух групп целей и ценностей, причем, не удается точно выяснить, какая из них превалирует, на практике фигурирует нечто среднее, в простейшем случае среднее арифметическое. Чтобы произвести расчет расклада внутри пары "Масхадов – не Масхадов", необходимо взять средние арифметические от правых частей пропорций (11) – (12), с одной стороны, и (14), с другой. Два первых условия в обеих парадигмах выглядят одинаково: а ~ с. Среднее арифметическое от си сравно с. Второе условие в парадигме золотого сечения имеет вид b ~ a; второе условие в констелляции "жесткой гонки": b ~ [a + (a – b)]. Среднее арифметическое от аи [ a + (a – b)] составляет (3 а – b)/2. Выпишем получившиеся соотношения:

a ~ c

(18)

b ~(3 a – b) / 2

a + b = c.

Тогда

b / a =(3 a – b) / 2 c.

После элементарных преобразований придем к квадратному уравнению

4 ( а/с)2 +( а/с) – 2 = 0.

Его положительный корень

а/с= (?33 – 1) / 8 ? 0,593 = 59,3%.

( 19 )

Если в ходе предвыборного соревнования складывается обстановка, предполагающая совмещение установок двух известных нам парадигм, на долю ведущего актора должно прийтись 59,3% поданных голосов.

Каковы фактические результаты выборов президента в Чечне? Согласно сообщению р/с "Свобода", за Яндарбиева проголосовало 10% избирателей, за Басаева – 23,5%, за Масхадова – 59,3%. Теоретический расчет производился для пары "Масхадов – не Масхадов", следовательно, нас интересует последняя цифра. Она совпадает с вычисленной величиной. Для сравнения, в соседней, этнически родственной Ингушетии на выборах президента в 1998 г. Руслан Аушев с первой попытки набрал 66,5% голосов, что ближе к одному из приближений золотого сечения: 2/3, см. ряд (12). "Жесткой гонкой", пусть и скрытой, подавленной, даже не пахло, у ближайших преследователей Костоева и Мухарбека Аушева, соответственно, 13,3 и 9,1% [127].

1 Т.е. когда все голоса, поданные за независимых кандидатов и за кандидатов третьих партий, сбрасываются со счетов.

a ~ (c + a) /2

(17)

b ~ a

a + b = c.

Процесс решения аналогичен прежнему. Сначала составляем пропорцию:

b/ a = a/ [ ( c + a)/2 ].

После перекрестного умножения числителей и знаменателей:

2 а2 = b (c + a).

Подстановка в правую часть выражения b = c – aи простейшие алгебраические преобразования приводят к равенству

3 а2 = с2, т.е. ( а/с)2 = 1/3.

Тогда а/с = 1/?3.

Таким образом, мы пришли к той же величине (15), исходя из кардинально отличных предположений об актуальной обстановке предвыборного соревнования. Что это может означать? – Лишь то, что указанное соотношение действительно не только при ранее рассмотренном сочетании целевых установок основных участников, но и при только что названном. Это расширяет наше представление о психо-логическом фундаменте, на который оно опирается. Новый математический вывод равносилен новому варианту "герменевтического" толкования. Но не станем далее коллекционировать выводы (хотя два приведенных не исчерпывают списка возможных, и значит, аналитику президентских и т.п. выборов еще есть где развернуться).

Возможно, назрел момент для маленького шага назад, чтобы попытаться яснее представить, каковы резоны у расчетов подобного сорта: приводящих к золотому сечению, к пропорции 1 : ?3, впоследствии и к другим. В конце концов на что опирается право брать за основу цели и ценности политических акторов, т.е. вещи идеальные, и выводить из них реальные, "физические"проценты? Не возникает ли тогда своеобразный аналог алхимии, также любившей подмешивать к вполне материальным химическим веществам и реакциям различного рода психические факторы, наподобие духовной установки человека, проводящего опыты, произнесения заклинаний, черчения графических символов, привлечения магических формул? И тоже, кстати, придававшей важное значение числам и цифрам. Вместо того, чтобы поступать как все нормальные исследователи, т.е. объяснять позитивную реальность позитивными же факторами (истоки действительных процентов партий и лидеров – в классовой структуре, экономической и социальной обстановке, сложившихся репутациях партий, степени удачности подбора риторики"), автор рисует едва ли не мистическую, вдобавок подозрительно примитивную картину. – Ответы, к счастью, лежат совсем рядом и в принципе давно и отлично известны. Дело прежде всего – в специфике природы политики.

В "Нулевой степени письма" Ролан Барт отмечал, что в случае "политического письма задача состоит в том, чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей" (курсив мой. – А.С.). На аналогичные особенности указывали Б.Рассел, К.Поппер ("language of political demands and proposals"), в сходной плоскости ссылается на них и С.Золян [132, c. 96]. Но только ли письмо обладает в политике указанной чертой, не свойственна ли она политическим процессам по существу? – В избирательных кампаниях обещания, программы, намерения политических субъектов настолько тесно сливаются с реальными действиями, что одно практически невозможно отделить от другого. Значит, и у соответствующего теоретического сцепления – надежная объективная платформа, не нуждающаяся в услугах "алхимического" ракурса. Анализируя сказки, М.-Л. фон Франц замечала, что психическая реальность является ни внешней, ни внутренней, но тем и другим одновременно [349, c. 97], аналогично дело обстоит и с политической реальностью, когда перед нами – виртуальная действительность, среда политических сказок.

При этом наша модель оперирует не политическими ценностями, целями как таковыми, во всей их сложности и нюансах, а только их мерами. Мерами арифметически и алгебраически простейшими. Во многом таковы аутентичные критерии сознания современного, элементарно образованного общества, именно такая гипотеза подвергается испытаниям на протяжении всей книги. Пусть создатели идеологических доктрин закладывают в свои творения изощренную философию, не всегда понимаемую и обладателями элитарных дипломов, пусть нобелевские лауреаты пишут экономические программы, исходя из многоэтажных систем уравнений, а сонмы вдохновенных имиджмейкеров и спичрайтеров заворачивают VIP- клиента в созданные по хай-технологиям изысканные фантики, – коллективное восприятие конечного продукта в любом случае оказывается до обидного тривиальным. Исход же в эпоху масс определяется массами – такими, каковы они есть. Поэтому не целям эпатажа служит настоящий "редукционистский" подход, он, представляется, отвечает сути происходящего. Иными словами, "урезана" не модель, а фактические механизмы современного социума; о простых же вещах и говорить подобает просто.

Однако возвратимся к конкретной теме. Как и в случае с золотым сечением, у пропорции 1 : ?3 отсутствует какая-либо жесткая привязка к взаимодействию исключительно электоральных групп. В качестве комплементарной иллюстрации можно использовать, например, межнациональную ситуацию в Бельгии. Выбор этого государства объясняется просто: его демографическая структура практически идеально укладывается в дихотомную модель. Согласно данным энциклопедии, в Бельгии проживает около 56% фламандцев и 42% валлонов [300, c. 126], и отношения между двумя языковыми, демографическими общинами, особенно в последний период, предстают не вполне идиллическими.

Как определяется их количественное соотношение между собой? Величина св данном случае составляет с = 56 + 42 = 98%. Тогда на долю ведущей группы, фламандцев, приходится а/с= 56/98 = 57,1%, достаточно близкое к парадигме 57,7% значение.

Демографические пропорции не подведомственны столь быстрым и "произвольным" изменениям, как политические. Однако гибким вариациям подвержена политическая интерпретацияроли фактора языка и/или национальности. Надеюсь, не будет расценено как неполиткорректное утверждение: на протяжении последних десятилетий мы стали свидетелями коренного преображения взаимоотношений между общинами. Если ранее они отличались известным "благодушием", то теперь произошло существенное обострение. Насколько можно судить, в Бельгии произошло переключение с одной имплицитной коллективно-психологической подкладки пропорции 1:?3 на другую, см. выше: с обстановки "благодушного соревнования" на "жесткую гонку". Сама пропорция количественно не изменилась, зато кардинально трансформировалась ее семантико-политическая подоплека. Это дополнительно поясняет, зачем требуются различные математические выводы одних и тех же соотношений: реальный смысл вполне идентичных цифр может быть кардинально различным. Для контраста со всей парадигмой 1:?3 читатель может вспомнить об отношениях между лингвистическими группами в Швейцарии: немецкий признают родным языком 65% швейцарцев, см. выше золотое сечение (61,8%), и редуцированная до бинарности ситуация ("немецкий – не немецкий") выглядит значительно более гармонизированной.

Коль упомянута Швейцария, с ее помощью удобно продемонстрировать еще один феномен. Не только золотое сечение, но и отношение 1 : ?3 в состоянии становиться формообразующим началом в организации двумерных, т.е. кватерниорных (М = 4), политических систем (ср. раздел 3.6). По результатам выборов в Палату представителей Швейцарии в 1995 г. ведущие позиции заняли представители четырех политических сил: социал-демократов (54 места), радикальных демократов (45 мест), христианских демократов (количество мест – 34), Швейцарской народной партии (29 мандатов), см. [167, c. 167]. Названным партиям удалось существенно оторваться от преследователей, завоевать подавляющее большинство (162 места из 200). Проведем сравнение реального распределения мест (в рамках четырехпартийного вотума) с двойной пропорцией 1 : ?3. Основанием для последней может служить в данном случае одна из интепретаций игры между политическими акторами – вероятно, ситуация "благодушного соревнования". На эту мысль наводит, в частности, факт, что четырем перечисленным партиям удается пребывать в одной коалиции (правительственной), значит, отношения между ними не отличаются напряженностью, антагонистическая непримиримость не наблюдается. Партий не две, а четыре: М = 2 х 2. Аналогично разделу 3.6 (рис. 3-10), двойную пропорцию 1 : ?3 можно изобразить в виде разделенного на четыре части квадрата со сторонами по единице (по 100%):

Рис. 3-18

В свою очередь, реальное распределение определяется исходя из целого с, представляющего собой сумму мест четырех означенных партий ( с= 54 + 45 + 34 + 29 = 162), а затем вычисления относительных долей, приходящихся на каждую из них. Для удобства приведем модельные и фактические результаты в графической форме:

Рис. 3-19

Цифры на рис. 3-19а получены путем вычисления площадей четырех прямоугольников из рис. 3-18 и перевода соответствующих произведений сторон в проценты (вновь пользуемся услугами геометрической алгебры). На рисунке 3-19b верхняя левая цифра отвечает фактической доле социал-демократов, верхняя правая – радикальных демократов, нижняя слева – процент мест христианских демократов, справа – Швейцарской народной партии.

Из сопоставления непосредственно следует, что модельные показатели практически идеально описывают действительные веса социал-демократов и Народной партии. Реальные значения для двух других партий несколько отличаются от теоретических. Согласно модели, они должны составлять по 24,4%, тогда как в действительности – 27,8 и 21,0%. При этом, однако, их среднее арифметическое равно 24,4%, т.е. точно ложится на модельную величину. Иными словами, используемая модель в целом удовлетворительно справляется с описанием эмпирических данных; образованным массам удается провести в жизнь свои ценностно-целевые установки и в настоящем случае. В который раз швейцарцы подтверждают репутацию "непробиваемо здравомыслящей" нации.

Здесь уместно воздержаться от обсуждения причин обнаруженных расхождений (чтобы вынести квалифицированное суждение, необходима более полная информация об обстановке выборов в Швейцарии 1995 г.), – расстановкой акцентов, внесением уточнений удобней заняться специалистам. На вводном этапе, на котором находится наше исследование, вдаваться в детали, пожалуй, даже контрпродуктивно. Зато швейцарский пример – неплохая иллюстрация того, что пропорция 1 : ?3 может быть актуальной не только для президентских или губернаторских выборов ("система добычи", "жесткая гонка"), но и для парламентских: при теоретических расчетах определяющим фактором служит не столько тип выборов, сколько сопутствующая им конкретная общественно-психологическая обстановка .(13)

В подтверждение – еще примеры. На парламентских выборах в Чехии в июне 1998 г. развернулось впечатляющее сражение между множеством партий, при этом наблюдателей и участников занимал главный вопрос: кто победит, правые или левые. Ведущий представитель левых, Чешская социал-демократическая партия, завоевала 74 депутатских мандата (32,3% полученных голосов, первое место), в распоряжении правых, в случае объединения, – 102 мандата [163]. В целом, борьба отличалась такой остротой, что по существу завершилась вничью: ведь к левым, вообще говоря, следует отнести и коммунистов, собравших немалое количество голосов – 11,1%. Однако Чехия – не Франция, где социалисты не считают зазорным вступать в коалицию с коммунистами. У Чехии другая история, и после десятилетий тоталитаризма у коммунистов настолько подмочена репутация, что с ними не сядет пить чай ни одна из демократических партий. Поэтому слева – по сути один полноправный боец, социал-демократы. В таком случае удельный вес правых в паре "правые – левые" составил а/с= 102 / (102 + 74) = 58,0% – "жесткая гонка".

В ФРГ, после того, как правая коалиция проиграла на федеральном уровне ("закат эры Коля"), едва ли не каждая избирательная кампания становится настоящим сражением, в котором христианские демократы делают ставку на реванш. В июне 1999 г. состоялись выборы в европейский парламент, на которых социал-демократы, СДПГ, получили 30,7% голосов, христианские демократы, ХДС, – 39,3%, у их баварских близнецов, ХСС, – 9,4%, у союзников СДПГ по левому лагерю "зеленых" – 6,4% [452].

Удельный вес победителей-правых вычисляется просто, для этого достаточно консолидированный процент ХДС/ХСС разделить на сумму процентов всех перечисленных партий: а/с= (39,3 + 9,4) / (39,4 + 9,4 + 30,7 + 6,4) = 56,8%. Чуть меньше, но довольно близко к 57,7%, отвечающим нормативу "жесткой гонки". Зато если учесть вклад свободных демократов, СвДП, недавних партнеров ХДС/ХСС по коалиции (у СвДП – 3,0%), то величина а/спринимает значение 58,2%, т.е. даже несколько превосходит те же 57,7%. (Нынешний статус СвДП для многих в Германии не вполне ясен: то ли ее по-прежнему следует числить в связке с ХДС/ХСС, то ли теперь она – независимая сила, уже не имеющая отношения к раскладу между объединениями правых и левых.(14) Любители скрупулезности для описания реального распределения долей в общественном сознании могут взять среднее арифметическое между приведенными цифрами 56,8 и 58,2. Оно составляет 57,5%, что еще ближе к нормативным 57,7%, чем каждая из величин в отдельности. Для нас же важен сам факт актуальности парадигмы "жесткой гонки" применительно к парламентским выборам.

В разделе 3.5, обсуждая золотое деление, мы не ограничивались сферой политики, поступим так же и здесь, но на почве новых пропорций. Везде, где существенно задействован массовый человек, его сознание, его предпочтения, появляется место для закономерностей изучаемого рода. Важно только, чтобы хотя бы относительно соблюдалось условие терминальности, т.е. "законченности" процесса. В разделе 3.6 фигурировал пример экономики единой Европы (соотношение внутренней и внешней торговли накануне и после объединения), коснемся экономической ипостаси общественной жизни и здесь.

На старых рынках, давно не переживавших революций, где действует сравнительно небольшое количество производителей, основной раздел уже (и конечно, пока, но от последнего мы отвлекаемся) совершен. Каковы соотношения между ведущими фирмами? На долю автомобильного гиганта США, "Дженерал моторс", пришлось в 1997 г. 31% продаж новых машин, у компании "Форд" – 24%, у "Крайслера", переживающего не лучшие времена, – 16% [208]. Вычислим пропорции между разными парами соперников. В паре "Дженерал моторс – Форд" доля первого составляет а/с= 31 / (31 + 24) = 56,4%, что недурно походит на ситуацию "жесткой гонки". Агрессивно-наступательная политика "Форда", десятилетиями стремящегося во что бы то ни стало догнать главного конкурента, дает знать о себе. Во второй паре, "Форд – Крайслер", удельный вес первого равен а/с= 24 / (24 + 16) = 60,0% – скорее золотое сечение. "Крайслер", как сказано, переживал не лучшие времена и боролся, по-видимому, "без огонька", по крайней мере, не рассчитывая всерьез, что ему удастся настигнуть ушедших вперед конкурентов. Вскоре "Крайслер" сделал выводы и пошел на слияние с немецким концерном "Даймлер-Бенц", однако процесс перестраивающегося рынка нашими пропорциями не описывается – разрабатываемому подходу подведомственны только интенции, исключительно "конечные состояния". Последние, судя по сравнению цифр теории и реальности, описываются в целом неплохо.

Возвращаясь к теме президентских и губернаторских выборов и заключая раздел, уместно сделать одно замечание. Разумеется, было бы опрометчивым настаивать, что все реальные выборные кампании протекают согласно изложенной схеме и должны демонстрировать указанные проценты. Читатель приведет немало выпадающих случаев, будь то референдум в пользу продления полномочий "отца всех туркменов" ("туркменбаши") Сапармурата Ниязова, триумфальные выборы мэра Москвы Ю.М.Лужкова в 1995 г., губернатора Курска В.Руцкого осенью 1996 и т.д. Восемьдесят, девяносто и даже 99,9 процентов поданных голосов – не столь часто встречающийся, но и не уникальный достигнутый результат. Что это может означать? Провал изложенной модели? Ее необязательный " окказиональный, эвентуальный – характер? Этот вопрос заслуживает хотя бы страницы, коль в наши собеседники попадет политолог.

Что, собственно, предлагается на всем протяжении настоящей главы? – Не более, чем способ подсчета процентов в играх по заданным правилам. Сама по себе математика, ее методы для описания реальной действительности недостаточны. Так, физик, хорошо подготовленный к использованию того или иного математического аппарата, прежде полагает необходимым выяснить структуру изучаемого процесса, явления, его физический смысл. Математика для него – инструмент (хотя под него заранее подстраиваются физические данные, вернее, форма, в которую они облекаются). Не иначе обстоит и с изучением политических процессов. Всякий раз расчетам должно предшествовать выяснение картины происходящего, выявление политического смысла– как его ни назови: психологического, ценностного, рационально-логического. На следующей ступени зафиксированная политическая констелляция может быть подвергнута формализации, как? – образцы показаны выше. За логическую обязательность выводов всегда заплачена некоторая цена: они действительны лишь в заданных рамках, а именно там, где заложенные в расчет предпосылки не нарушены и на практике.

Если, скажем, инженер-механик вычисляет передаточное число шестеренчатого или ременного механизма, его расчет опирается на предпосылку надежного зацепления зубьев, плотного соприкосновения поверхностей приводного ремня и барабана. Всегда ли эти условия выполнены? – Понятно, что нет. Ремни могут проскальзывать, зубья – выпадать из захвата, тем самым гарантируя сбой идеальной картины. Но вытекает ли отсюда неверность проведенного расчета, его бесполезность? – Навряд ли. Если в расчете не допущены принципиальные или арифметические ошибки, его результат обладает нормативно-обязательнымстатусом. Другой вопрос, что практические инженеры (чем они и отличаются от чистых теоретиков) не ограничиваются толькорасчетами, но привлекают знания из собственного опыта, целый ряд сопутствующих соображений, а в формулы, когда требуется, вводят корректирующие коэффициенты, полученные на основании лабораторных или натурных испытаний.

Сходная ситуация – и с практической политологией, политинженерией. Приходится специально оговаривать столь очевидные вещи – из-за особенностей восприятия иными из гуманитариев математизированных теорий вообще.(15) Их восприятие колеблется между равно неприемлемыми полюсами: от некритической завороженности числом до априорно-ехидного неприятия (см. Предисловие ). Если расчеты оправдываются, в них верят, как едва ли не в чудо или пророчество, в блестящую манипуляцию фокусника. Если нет – кумир низвергается в Днепр, жрецов изгоняют, фокусника со свистом изгоняют со сцены. Беда даже не в том, что между "загипнотизированностью" математикой и сардоническим остракизмом почти не остается места "золотой середине". Главное – не достает действительного понимания сути числа: его заведомо условного, но в пределах этих условий строго обязательного характера.

Вернемся к президентским и губернаторским выборам. Всегда ли игра ведется по тем правилам, из которых проистекает значение 1/?3 (57,7%)? Во всех ли случаях на деле происходит взаимный "захват", надежное "зацепление" между парой главных соперников, заложенные в теоретическую модель? – "Проскальзывание ремней", "выпадение зубьев" порой наблюдаются, конечно, и тут. В ходе предвыборной гонки в отношения между фаворитом и преследователем, между их электоральными группами вполне могут вторгаться неучтенные факторы. Иногда и вовсе не удается говорить о "настоящем" преследователе, и конкуренция в сущности лишь имитируется.(16) Сходным образом, могут быть нарушены предпосылки и второго приведенного толкования. Самой модели – в ее нынешнем виде – нет дела до этого. На то и необходимы специалисты, чтобы не терять реальный контроль. А если возникнет потребность, модель – не догма, она допускает совершенствование и коррекцию. Кроме того, что не менее, вернее даже более, важно, пока рассмотрены лишь две разновидности действующих пропорций, и свет клином на них не сошелся. По-прежнему полагая главной задачей этой книги экспликацию рационального бессознательного, мы вдохновляемся тем, что даже простейшим теоретическим схемам во многих случаях удается удовлетворительно справиться с описанием действительности. Жизнь общества, согласен, многофакторна, что и полезно учесть при решении ряда прикладных задач. Однако и в них закономерностям исследуемого сорта придется занять центральное место, сыграть роль той самой печки, от которой начинается танец.

Занятно, что реальный избирательный процесс иногда протекает так, что в нем совмещаются обе рассмотренные парадигмы: "гармонического соревнования" (приводящего к золотому сечению) и "жесткой гонки". Например, в Чеченской республике после вывода федеральных войск в 1996 г. состоялись президентские выборы. Фаворитом на них был Аслан Масхадов, начальник штаба повстанческих войск в период военных действий. Репутация главного победителя на волне национального воодушевления обеспечивала ему заведомое преимущество. Но он не был единственным кандидатом, на президентский пост претендовали и такие заметные фигуры как и.о. президента, поэт Зелимхан Яндарбиев, а также самый яркий из полевых командиров, руководитель рейда в Буденновск, считавшийся национальным героем Шамиль Басаев.

Действующая элита Чечни не могла в тот период позволить себе признаться собственному народу и всему миру в наличии антагонизмов в своем кругу, стояла задача во что бы то ни стало сохранить впечатление невозмутимости и единства горцев. "Русские ушли, и теперь у нас все будет в порядке. Развития событий по афганскому сценарию мы никогда не допустим" – рефрен практически всех заявлений. "Мы – демократическое государство, и альтернативность выборов вполне естественна. Однако разногласий по самым важным вопросам среди чеченцев нет".

Что должно произойти, когда главные кандидаты стремятся во что бы то ни стало сдерживаться в процессе предвыборного соревнования, отказавшись от нормальной в таких случаях перекрестной ожесточенной критики? При этом степень интегрированности чеченского электората на гребне эйфории победы казалась действительно и неподдельно высокой.

Итак, фаворит известен, остальные стремятся "подтянуться" к нему: парадигма золотого сечения. С другой стороны, на карту поставлено слишком многое: это все же президентскиевыборы, и, значит, победителю достается все, а проигравшим – ничего. Могли ли с этим смириться остальные кандидаты, мечтавшие о более справедливом распределении почестей и полномочий в новой республике? – Борьба за президентский пост была исполнена скрытой напряженности, в глухих интонациях просачивалась ревность: "Почему всё Масхадову и никому другому?" В результате оппозиция "Масхадов – не Масхадов" подпадала и под правила "жесткой гонки", возникла смесь двух парадигм.

Если в процессе предвыборного соревнования у главных участников наблюдается совмещение двух групп целей и ценностей, причем, не удается точно выяснить, какая из них превалирует, на практике фигурирует нечто среднее, в простейшем случае среднее арифметическое. Чтобы произвести расчет расклада внутри пары "Масхадов – не Масхадов", необходимо взять средние арифметические от правых частей пропорций (11) – (12), с одной стороны, и (14), с другой. Два первых условия в обеих парадигмах выглядят одинаково: а ~ с. Среднее арифметическое от си сравно с. Второе условие в парадигме золотого сечения имеет вид b ~ a; второе условие в констелляции "жесткой гонки": b ~ [a + (a – b)]. Среднее арифметическое от аи [ a + (a – b)] составляет (3 а – b)/2. Выпишем получившиеся соотношения:

a ~ c

(18)

b ~(3 a – b) / 2

a + b = c.

Тогда

b / a =(3 a – b) / 2 c.

После элементарных преобразований придем к квадратному уравнению

4 ( а/с)2 +( а/с) – 2 = 0.

Его положительный корень

а/с= (?33 – 1) / 8 ? 0,593 = 59,3%.

( 19 )

Если в ходе предвыборного соревнования складывается обстановка, предполагающая совмещение установок двух известных нам парадигм, на долю ведущего актора должно прийтись 59,3% поданных голосов.

Каковы фактические результаты выборов президента в Чечне? Согласно сообщению р/с "Свобода", за Яндарбиева проголосовало 10% избирателей, за Басаева – 23,5%, за Масхадова – 59,3%. Теоретический расчет производился для пары "Масхадов – не Масхадов", следовательно, нас интересует последняя цифра. Она совпадает с вычисленной величиной. Для сравнения, в соседней, этнически родственной Ингушетии на выборах президента в 1998 г. Руслан Аушев с первой попытки набрал 66,5% голосов, что ближе к одному из приближений золотого сечения: 2/3, см. ряд (12). "Жесткой гонкой", пусть и скрытой, подавленной, даже не пахло, у ближайших преследователей Костоева и Мухарбека Аушева, соответственно, 13,3 и 9,1% [127].

Примечания

1 Т.е. когда все голоса, поданные за независимых кандидатов и за кандидатов третьих партий, сбрасываются со счетов.