Страница:

- << Первая

- « Предыдущая

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- Следующая »

- Последняя >>

Вывод формулы политического золотого сечения, как мы помним, основан на особенностях базовых ценностей населения, на присущих ему целевых, психологических установках. Поэтому и характеристические объемы, строго говоря, должны определяться согласно коллективно-психологическим критериям. В данном случае – насколько большой по размеру представлялась населению Российская Федерация на фоне СССР, на фоне прочих союзных республик. Во-первых, общественные представления о "величине", об "объеме" могут несколько отличаться от физических величин и объемов, и во-вторых, что важнее, воспринимаемый объем есть некая интегральная,

однавеличина, а не разные две, по которым только что осуществлялась проверка. С последним обстоятельством справиться не так уж и трудно – для этого достаточно предположить, что при оценке размеров РСФСР одновременно по двум разным критериям (территории, населению) итоговой единой оценкой естественно служит их среднее арифметическое.

Среднее арифметическое между 56,4% и 75,4% составляет 65,9%, что с абсолютной погрешностью в 3,9% отвечает теоретической величине 62%. Для натурного эксперимента удовлетворительное соответствие. Значит, в конструкции СССР была достаточно действенной гармоническая пропорция (10). Если названия территориально-политических единиц понимать как их размеры, то упомянутая пропорция может быть записана в следующей форме:

РСФСР / СССР ? (? нацреспублик) / РСФСР

( 11 )

Равенству (3) отвечает само собой разумеющееся условие РСФСР + ? нацреспублик = СССР.

Согласно данным на 1985 г. [300], аналогичные цифры составляют: РСФСР по населению – 52,5%, по территории – 76,3% от СССР. Среднее арифметическое – 64,4%, что еще ближе к правилу золотого сечения.

Чтобы убедиться в эффективности счета, целесообразно, помимо СССР, взглянуть и на какую-нибудь иную страну со значимым бинарным строением, например, на Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Сроком образования современной модификации названного государства условно может считаться 1921 г., когда по итогам гражданской войны Ирландия (за исключением Северной) получила статус доминиона, а в 1949 г. провозглашена республикой, т.е. добилась уже и формальной независимости. Таким образом, наличная форма Соединенного королевства сложилась примерно в тот же период, что и СССР (1922 – 1940).

Соединенное королевство состоит из трех исторических национальных областей: Англии, Шотландии, Уэльса, – одной автономной части, Северной Ирландии, а также небольших, находящихся на особом режиме острове Мэн и Нормандских островов. Перечисленные территориальные субъекты обладают собственными административно-политическими институтами, пользуются известным самоуправлением. Нас по-прежнему интересуют проблемы не межнациональных отношений как таковых (старинные счеты шотландцев, валлийцев и ирландцев к англичанам), а лишь те, которые обладают заметным политическим выражением. Помимо актуального национально-политического деления, в данном случае уместно упомянуть о существовании региональных политических партий: Шотландской национальной партии (ок. 80 тыс. членов, основана в 1928 г., выступает за предоставление независимости Шотландии), "ПладКамри" ("Свободный Уэльс", ок. 30 тыс. членов, основана в 1925 г.), организации Северной Ирландии (от военной ИРА до политической "Шинн фейн"). Итак, оппозиция "англичанин – не англичанин" конструктивно существенна для Соединенного королевства. (Как и в случае с СССР, извне идентифицировавшегося как "Россия", Великобританию зачастую метонимически именуют Англией). Подсчет характеристических объемов Англии и неанглийской части имеет практически те же основания, что и в примере с СССР. При этом, учитывая период формирования современного Соединенного королевства (1921 г.), значимость для этой страны традиционно-имперских ценностей, на функцию характеристических объемов, сходным образом, претендуют размеры территории и численность населения.

Площадь территории Англии составляет 131 тыс. км2, т.е. 54% площади государства в целом; население (1981 г.) – 46,2 млн. чел., или 83% от населения всей страны. Ситуация почти зеркальная по сравнению с РСФСР, которая по территории (75,4%) превосходила величину, диктуемую правилом золотого сечения, а по населению – отставала от нее (56,4%). Среднеарифметическое значение английской доли в Британии равно 68,5%, что отклоняется от теоретических 62% на 6,5%. Формула золотого деления по-прежнему адекватно описывает качественное соотношение, и даже в количественном плане соответствие, по-видимому, может быть признано приемлемым для натурного эксперимента.

Конечно, нуждается в специальном исследовании вопрос о степени чувствительности бинарных территориально-политических систем к отклонениям от строго гомеостазных величин, т.е. к "возмущениям". Пока же этот вопрос не изучен и если полагать значимым абсолютное отклонение в 6,5%, то можно сделать предварительный вывод, что доля Англии в Соединенном королевстве "слишком большая", что означает одно из двух. Либо у Англии в известной степени остаются свободные "имперские" силы для выхода за пределы Британских островов (для расширения характеристического объема целого си снижения удельного веса собственно Англии), либо – для достижения более полного гомеостаза, чтобы несколько уменьшить удельный вес Англии в существующих рамках Соединенного королевства, требуется уменьшение ее абсолютного "веса": демографического или территориального. Третьей – не упомянутой, но, скорее всего, наиболее реальной – возможностью является снижение степени саморегулируемости системы за счет более глубокого погружения Британии в Европейский союз.(3)

Степень соответствия фактического и теоретического значений в Великобритании может считаться даже более высокой, чем только что констатировано, если иметь в виду ряд рациональных дробей, предлагаемых математиками в качестве приближений к строгому значению золотого сечения. Упомянутый ряд имеет следующий вид [329]:

x? 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89, …

(12)

где цифры 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, – - так называемые числа Фибоначчи (1225 г.),(4) в которых каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Дроби настоящей последовательности – наилучшие из возможных приближений, каждая последующая дробь ближе к точной величине, чем предшествующая. В первом приближении золотому сечению отвечает значение 1/2, во втором – 2/3, в третьем – 3/5 и т.д. Реальное британское отношение 68,5% отклоняется от второго теоретического члена 2/3 (66,7%) лишь на 1,8%.

В отличие от СССР и Соединенного королевства, бывшая Чехословакия не нуждается в искусственной дихотомизации: республика и без того состояла ровно из двух частей, Чехии и Словакии. Размер территории федерации – 127,9 тыс. км2, население – 15,4 млн. чел. (1983) [300, c. 1496]. При этом площадь Чехии составляла 78,9 тыс. км2, в ней проживало 10,3 млн. (1980). На долю Чехии приходилось по территории 61,7%, по населению – 66,9%. Среднее арифметическое – 64,2%, что, как и в предыдущих случаях, сравнительно незначительно отклоняется от золотого сечения. В образованном сразу после Первой мировой войны государстве в первую очередь чехи задавали общий тон, что и нашло отражение в цифрах.

Получив еще одно подтверждение работоспособности теоретической модели, вернемся к СССР, попутно затрагивая и некоторые методологические проблемы.

Для достижения стабильности системой "Запад – Восток", Советскому Союзу, как мы помним, пришлось пожертвовать альянсом с Китаем. Конструктивно сходные (по критерию "жертвенности") процессы наблюдались и на внутренней арене в период строительства СССР. Об образовании РСФСР было объявлено в 1917 г. В процессе "сталинской перекройки границ" от РСФСР были отрезаны огромные площади, прежде всего Туркестан. Вопрос политической целесообразности этого акта косвенно уже затрагивался в разделе 1.4.2.1, исходя из логико-цифровых структур (в результате "отрезания" Средняя Азия обрела собственную государственность, а СССР, затем СНГ в целом приобрели строгое логическое строение, отвечающее духу эпохи). Теперь произведем оценку в рамках текущей модели.

Территория РСФСР и без Туркестана составляла более 75% от территории СССР, т.е. существенно превосходила равновесные 62%. Бурное освоение Севера, Дальнего Востока, Сибири сопровождалось включением этих земель в общественно-психологический обиход, способствовало представлению о необъятно-огромной России. Для обеспечения стабильности СССР в таком случае было необходимо либо увеличить площадь нацреспублик, либо – уменьшить РСФСР (или то и другое одновременно). Первая возможность означала бы расширение СССР за счет сопредельных стран и даже выход за естественные границы Российской империи, что вряд ли отвечало реалистическим целям советского государства 30-х годов. Следовательно, оставалась вторая возможность – решение внутренних проблем за счет внутренних же ресурсов, отчего "сталинская перекройка границ", передача Туркестана среднеазиатским республикам представляется рациональной – с точки зрения требуемого приближения к золотому сечению. По-прежнему речь идет о специфически коммунистической разновидности рациональности, о принятии решений на базе оппозиции "русский – не русский", а также о формообразующей готовности к "жертве" (см. "рецессивность").

С позиции банального здравого смысла кремлевская стратегия могла казаться несколько странной, но тем не менее она обладала обязательной собственной логикой, направленной на обеспечение стабильности СССР. На первом этапе от РСФСР отрезаются огромные территории, на которых образуются новые союзные республики (в данном случае среднеазиатские). Затем эти новые нацреспублики приносят ранее упоминавшуюся политическую, культурную жертву в копилку СССР. И то, и другое служило сбалансированности, прочности общесоюзной конструкции.

Любопытны и некоторые нюансы. Если в основу строения советского государства были заложены территориально-демографические критерии (точнее, их общественно-психологическое восприятие), то в сфере экономики происходило нечто совсем непохожее. В отличие от морских колониальных империй, где неравноправность торговых обменов означала ограбление колоний, способствовала первоначальному накоплению капитала в метрополии, объектом экономической дискриминации в СССР оказывалась сама "метрополия". По иному поводу, в разделе 1.4.2уже обращалось внимание на факт неэквивалентности экономических связей РСФСР с нацреспубликами (выраженных в нормальных, т.е. мировых рыночных ценах). Видимая невооруженным глазом, пребывающая на поверхности культурно-политическая жертва нацреспублик в пользу РСФСР, СССР и обусловленный ею принцип золотого деления сопровождались материально-финансовым "противотоком", встречным подводным течением. В этом смысле можно говорить об "оплаченной жертве". Искусственная деформация цен, данные официальной статистики обманывали и позволяли обманываться – рядовым гражданам, экспертам, правительству. В последние десятилетия население нацреспублик было даже уверено, что "Россия" их "объедает и обирает", что не могло не подтачивать здание.

По мере социально-экономического развития представления о "мощи", "величине" разных стран решительно смещались от размеров территории и численности населения в пользу финансово-экономических факторов, уровня жизни (на сравнительную производительность труда массам смотреть обычно не так интересно). Не представлял собой исключения и СССР.

"Россия" постепенно, а вместе с "перестройкой" обвально превращалась из большой и сильной в бедную и слабую в глазах всего населения, не исключая властных элит. Предпосылки стабильности, золотого деления, следовательно, были фатально нарушены, и – по приближении к критическому порогу – последовал мгновенный отказ нацреспублик жертвовать своим культурно-политическим достоянием в пользу Союза, т.е. распад СССР.(5) Главным виновником этого акта представляется следующее.

Плоды технического прогресса, НТР, интенсивных образовательных программ привели в позднем СССР к качественным переменам в общественном сознании. Оно превратилось в индустриальное, даже в гипериндустриальное, и значит, центр тяжести основных социальных ценностей, целей сместился в сторону финансово-экономических, потребительских критериев. Количество земли, численность населения на этом фоне значительно поблекли, переставая играть ведущую социально-психологическую роль. Новому общественному сознанию и оценкам противоречили наличные уровень и качество жизни, особенно когда сравнение с Западом стало общеизвестным, наглядным. Россия неуклонно, а затем скачкообразно превращалась из гиганта Союза (теоретические 62%, фактические 64,4%) в анемичного, комично-претенциозного карлика. Сами ее физические размеры становились предметом насмешек, синонимом неуклюжести. То есть в процессе развития из-под СССР был в сущности выдернут его ценностно-целевой фундамент. На очередном историческом этапе, в новых условиях блоковое объединение стран, в том числе евразийских, возможно лишь при наличии серьезной экономической платформы, а принцип золотого деления реализуем прежде всего именно на экономической основе: объемов ВВП, уровня и качества жизни, точнее, интегральной социально-психологической оценки комбинации этих факторов.(6)

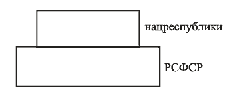

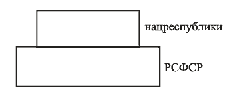

В заключение раздела приведем еще одну разновидность геометрических иллюстраций для политических конструкций исследуемого типа. Принимая во внимание, что совокупность нацреспублик была возведена на фундаменте РСФСР, как один этаж над другим, наглядный образ системы предстает в форме двухступенчатой пирамиды:

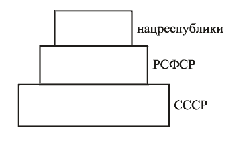

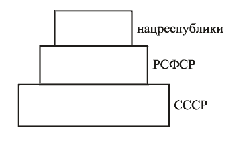

Если же целое, т.е. СССР, изобразить в виде самостоятельного "этажа", то у пирамиды окажется три ступени:

В парадигме золотого деления размер каждого последующего "этажа" составляет примерно 62% от предыдущего.

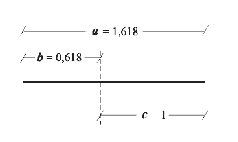

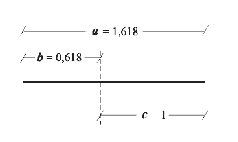

На полях теоретической модели стоит отметить, что математики видят наглядный, геометрический смысл не только в положительном корне (8) уравнения (7), но и в отрицательном ( x= – 1, 618). Последний соответствует не внутреннему, как на рис. 3-1, а внешнемуделению [86, с 116]:

При этом "часть" а, очевидно, больше "целого" с, и пропорция (10) имеет эквивалентную форму a / c = с / b.

Отвечает ли отрицательный корень, или его геометрическая интерпретация, каким-либо общественно-политическим явлениям? – Не исключено. Переход от положительной к отрицательной величине в состоянии описывать процессы, связанные со стремительным выходом составных частей за пределы прежнего целого с, т.е. процессы, сходные с теми, что наблюдались, например, в эпоху бурной колонизации (великие европейские державы, до того занятые почти исключительно разделением сфер влияния на европейском континенте, во-первых, резко расширили горизонты собственного зрения и, во-вторых, осуществили реальную экспансию за прежде существовавшие общие пределы). У автора твердое впечатление, что подобное спонтанное, скачкообразное расширение былых горизонтов по существу наблюдается и в современной геополитике (особенно в конце 1980-х – начале 1990-х гг.): мы стали свидетелями открытия качественно новых источников общественно-политической, экономической жизни. Этот феномен имеет элементарное математическое толкование, но останавливаться на нем означало бы выйти за естественные рамки главы. Далее – вплоть до Приложения 2 – не будут затрагиваться явления, описываемые корнем - 1,618и комплементарным ему 2,618, изучение ограничится лишь "нормальными" (положительными, по модулю меньше единицы) значениями.

1 Первоначальная большевистская постановка вопроса, хотя и исходила, возможно, из благих намерений справедливости, в сущности лишь закрепляла оппозицию "русский – нерусский", т.к. осуществляла ее "возгонку" с глухого бытового уровня на принципиально-идеологический, политический, тогда как в прежней системе подобная "биологическая" проблематика официальными лицами не рассматривалась и не ставилась.

2 Хотя прошлая "независимость" зачастую заключалась в пребывании вне протектората России, но не других держав, а то и в полном отсутствии собственной государственности.

3 Приведенные положения зиждутся на предпосылке сохранения значимости территориально-демографического фактора в процессе политического формообразования. Если же в современных условиях этот фактор вытесняется критерием размера ВВП, уровня жизни населения, то вычисления, очевидно, необходимо произвести заново.

4 Тот самый Фибоначчи, который в Европе впервые стал обращаться с нулем как с настоящим числом (см. раздел 1.5).

5 "Революцией завышенных ожиданий" назвал начало данного процесса Д.В.Ольшанский в связи с тем, что все ждали от своих республик "большого скачка" [239, c. 12 ].

6 Поскольку в нашей модели политические конструкции зиждутся на общественных представлениях, в том числе о "величинах" стран, о значимых соотношениях сил, "весов", постольку целесообразно привлечение социальных психологов. С помощью несложных опросов, сопоставления балльных оценок возможно оценить действующие соотношения. Это же свидетельствует об эффективности и активной стратегии, т.е. управлении общественным сознанием во имя создания и укрепления блоков (хотя внушенные отношения не должны существенно отличаться от реальных, в противном случае манипуляция рано или поздно провалится).

3.3 Краткая историческая справка

Рассматриваемая пропорция получила название "золотое деление" от Леонардо да Винчи, искавшего гармонические отношения в живописи, архитектуре, строении человеческого тела, всерьез интересовавшегося и математикой. Другие названия: золотое сечение, гармоническое деление, деление в крайнем и среднем отношении [199]. Один из близких друзей Леонардо, крупнейший европейский алгебраист ХV в. итальянец Лука Пачоли,(1) написал по его настоянию книгу "О божественной пропорции"(De divina proportione, 1497, изд. в Венеции в 1509 г.), увидев в золотом сечении божественные черты. Такая пропорция лишь одна, а единственность – высочайшее свойство Бога. В ней воплощено святое триединство. Эта пропорция не может быть выражена доступным числом, остается скрытой и тайной и самими математиками называется иррациональной (так и Бог не может быть ни определен, ни разъяснен словами). Бог никогда не изменяется и представляет всё во всем и всё в каждой своей части, так и золотое сечение для всякой непрерывной и определенной величины (независимо от того, большая она или малая) одно и то же, не может быть ни изменено, ни по иному воспринято рассудком. Бог вызвал к бытию небесную добродетель, иначе называемую пятой субстанцией, с ее помощью и четыре других простых тела (четыре стихии – землю, воду, воздух, огонь), а на их основе вызвал к бытию всякую другую вещь в природе; так и наша священная пропорция, согласно Платону в "Тимее", дает формальное бытие самому небу, ибо ему приписывается вид тела, называемого додекаэдром, который невозможно построить без золотого сечения. Таковы аргументы Пачоли [329].

Но само золотое сечение было известно задолго до Ренессанса. В работе Пачоли изложение велось по так называемой ХIV книге "Начал" Эвклида (на самом деле Гипсикла). В книге II "Начал" встречается построение, равносильное уравнению (4). В книгах IV и ХIV золотое деление применяется для построения правильных пяти- и десятиугольников; в стереометрии – правильных двенадцатигранников (додекаэдров) и двадцатигранников (икосаэдров). Считают, такие геометрические процедуры были известны еще пифагорейцам,(2) далее след золотого сечения теряется, возможно, в Египте. Многомудрые греки сочли разумным возвести генезис пропорций к самим истокам вселенной: "По Ферекиду, Зевс связал определенными пропорциями то, что прежде было хаотично" [370, c. 159].

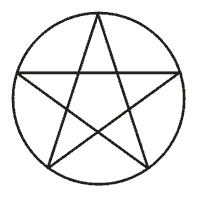

По традиции, золотое сечение вводится в геометрии через построение правильных пятиугольников, как выпуклых, так и звездчатых (т.е. пятиконечной звезды). Придерживается этой тактики и немецкий профессор Г.Е.Тимердинг, написавший в первой четверти ХХ века книгу о золотом сечении. Он констатирует: "У пифагорейцев ‹…› с правильным пятиугольником была связана мысль о таинственных силах и свойствах, но эти свойства обнаруживаются лишь тогда, когда рядом с обыкновенным правильным пятиугольником будет рассматриваться та звезда, которая получается при последовательном соединении через одну всех вершин обыкновенного пятиугольника, составленная диагоналями пятиугольника" [329, c. 11; см. рис. 5], – и далее отмечает: пентаграмма играла большую роль во всех магических науках. "Во многих местностях она употреблялась народом в виде "ведьминой стопы" (Drudenfuss), как средство защиты от злых духов, в частности, для охраны спящего от ведьм и от производимого ими кошмара" [там же]. Пентаграммой пользовался и Фауст в трагедии Гёте.

Пятиконечная звезда, как показывает Тимердинг, буквально нашпигована пропорциями золотого сечения. Пифагореец Тимей в одноименном диалоге Платона говорит: "Невозможно, чтобы две вещи совершенным образом соединились без третьей, так как между ними должна появиться вещь, которая скрепляла бы их. Это наилучшим образом может выполнить пропорция, ибо если три числа обладают тем свойством, что среднее так относится к меньшему, как большее к среднему, и, наоборот, меньшее так относится к среднему, как среднее к большему, то последнее и первое будет средним, а среднее – первым и последним. Таким образом, все необходимое будет тем же самым, а так как оно будет тем же самым, то оно составит целое". Земной мир Платон строит, используя треугольники двух сортов: равнобедренные и неравнобедренные. Прекраснейшим прямоугольным треугольником он считает такой, в котором гипотенуза вдвое больше меньшего из катетов (такой прямоугольник является половиной равностороннего, основной фигуры вавилонян, в нем выступает отношение 1 : ?3, отличающееся от золотого сечения примерно на 1/25, и называемое Тимердингом "соперником золотого сечения"). С помощью треугольников Платон строит четыре правильных многогранника, ассоциируя их с четырьмя земными элементами (землей, водой, воздухом и огнем). И лишь последний из пяти существующих правильных многогранников – додекаэдр, всеми двенадцатью гранями которого служат правильные пятиугольники, претендует на символическое изображение небесного мира.

Честь открытия додекаэдра (или, как полагалось, самой Вселенной, этой квинтэссенции четырех стихий, символизируемых, соответственно, тетраэдром, октаэдром, икосаэдром и кубом) принадлежит Гиппасу, впоследствии погибшему при кораблекрушении.(3) В этой фигуре действительно запечатлено множество отношений золотого сечения, поэтому последнему отводилась главная роль в небесном мире [329, c. 53], на чем впоследствии и настаивал брат минорит Лука Пачоли.

В средние века пентаграмма подверглась демонизации(4) (как, впрочем, и многое, что почиталось божественным в античном язычестве) и нашла приют в оккультных науках. Однако Возрождение вновь выносит на свет и пентаграмму, и золотое сечение. Так, широкое хождение в тот период утверждения гуманизма обрела схема, описывающая строение человеческого тела:

К такой картинке, по сути воспроизводящей пентаграмму 3-5, неоднократно прибегал и Леонардо да Винчи. Ее интерпретация: тело человека обладает божественнымсовершенством, ибо заложенные в нем пропорции – такие же, как в главной небесной фигуре.(5)

Так как я не числю себя экспертом ни в тайных науках, ни в теологии, ни в метафизике, в дальнейшем не будут затрагиваться "трансцендентные" интерпретации пентаграмм, их связь с небесным или инфернальным мирами. В центре внимания останутся куда более обыденные, позитивные свойства пропорции, ее связь с массовым сознанием и политикой ХХ в. Хотя в государственную символику двух сверхдержав и входили пятиконечные звезды, оставим историкам честь возводить их генезис к масонам, т.е. к паранаукам; у нас же вопрос о влиянии этого факта на коллективное сознание или о том, какие черты последнего нашли воплощение в данном геометрическом символе, оставлен за скобками.

В очередной раз интерес к золотому сечению вспыхнул во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Тот же Тимердинг ссылается на предшественников: на Цейзинга,(6) полагавшего, что построение частей в отношении золотого сечения есть "вообще основной принцип всякого созидания, стремящегося к красоте и цельности, как в царстве природы, так и в области искусства"

Среднее арифметическое между 56,4% и 75,4% составляет 65,9%, что с абсолютной погрешностью в 3,9% отвечает теоретической величине 62%. Для натурного эксперимента удовлетворительное соответствие. Значит, в конструкции СССР была достаточно действенной гармоническая пропорция (10). Если названия территориально-политических единиц понимать как их размеры, то упомянутая пропорция может быть записана в следующей форме:

РСФСР / СССР ? (? нацреспублик) / РСФСР

( 11 )

Равенству (3) отвечает само собой разумеющееся условие РСФСР + ? нацреспублик = СССР.

Согласно данным на 1985 г. [300], аналогичные цифры составляют: РСФСР по населению – 52,5%, по территории – 76,3% от СССР. Среднее арифметическое – 64,4%, что еще ближе к правилу золотого сечения.

Чтобы убедиться в эффективности счета, целесообразно, помимо СССР, взглянуть и на какую-нибудь иную страну со значимым бинарным строением, например, на Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Сроком образования современной модификации названного государства условно может считаться 1921 г., когда по итогам гражданской войны Ирландия (за исключением Северной) получила статус доминиона, а в 1949 г. провозглашена республикой, т.е. добилась уже и формальной независимости. Таким образом, наличная форма Соединенного королевства сложилась примерно в тот же период, что и СССР (1922 – 1940).

Соединенное королевство состоит из трех исторических национальных областей: Англии, Шотландии, Уэльса, – одной автономной части, Северной Ирландии, а также небольших, находящихся на особом режиме острове Мэн и Нормандских островов. Перечисленные территориальные субъекты обладают собственными административно-политическими институтами, пользуются известным самоуправлением. Нас по-прежнему интересуют проблемы не межнациональных отношений как таковых (старинные счеты шотландцев, валлийцев и ирландцев к англичанам), а лишь те, которые обладают заметным политическим выражением. Помимо актуального национально-политического деления, в данном случае уместно упомянуть о существовании региональных политических партий: Шотландской национальной партии (ок. 80 тыс. членов, основана в 1928 г., выступает за предоставление независимости Шотландии), "ПладКамри" ("Свободный Уэльс", ок. 30 тыс. членов, основана в 1925 г.), организации Северной Ирландии (от военной ИРА до политической "Шинн фейн"). Итак, оппозиция "англичанин – не англичанин" конструктивно существенна для Соединенного королевства. (Как и в случае с СССР, извне идентифицировавшегося как "Россия", Великобританию зачастую метонимически именуют Англией). Подсчет характеристических объемов Англии и неанглийской части имеет практически те же основания, что и в примере с СССР. При этом, учитывая период формирования современного Соединенного королевства (1921 г.), значимость для этой страны традиционно-имперских ценностей, на функцию характеристических объемов, сходным образом, претендуют размеры территории и численность населения.

Площадь территории Англии составляет 131 тыс. км2, т.е. 54% площади государства в целом; население (1981 г.) – 46,2 млн. чел., или 83% от населения всей страны. Ситуация почти зеркальная по сравнению с РСФСР, которая по территории (75,4%) превосходила величину, диктуемую правилом золотого сечения, а по населению – отставала от нее (56,4%). Среднеарифметическое значение английской доли в Британии равно 68,5%, что отклоняется от теоретических 62% на 6,5%. Формула золотого деления по-прежнему адекватно описывает качественное соотношение, и даже в количественном плане соответствие, по-видимому, может быть признано приемлемым для натурного эксперимента.

Конечно, нуждается в специальном исследовании вопрос о степени чувствительности бинарных территориально-политических систем к отклонениям от строго гомеостазных величин, т.е. к "возмущениям". Пока же этот вопрос не изучен и если полагать значимым абсолютное отклонение в 6,5%, то можно сделать предварительный вывод, что доля Англии в Соединенном королевстве "слишком большая", что означает одно из двух. Либо у Англии в известной степени остаются свободные "имперские" силы для выхода за пределы Британских островов (для расширения характеристического объема целого си снижения удельного веса собственно Англии), либо – для достижения более полного гомеостаза, чтобы несколько уменьшить удельный вес Англии в существующих рамках Соединенного королевства, требуется уменьшение ее абсолютного "веса": демографического или территориального. Третьей – не упомянутой, но, скорее всего, наиболее реальной – возможностью является снижение степени саморегулируемости системы за счет более глубокого погружения Британии в Европейский союз.(3)

Степень соответствия фактического и теоретического значений в Великобритании может считаться даже более высокой, чем только что констатировано, если иметь в виду ряд рациональных дробей, предлагаемых математиками в качестве приближений к строгому значению золотого сечения. Упомянутый ряд имеет следующий вид [329]:

x? 1/2, 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21, 21/34, 34/55, 55/89, …

(12)

где цифры 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, – - так называемые числа Фибоначчи (1225 г.),(4) в которых каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Дроби настоящей последовательности – наилучшие из возможных приближений, каждая последующая дробь ближе к точной величине, чем предшествующая. В первом приближении золотому сечению отвечает значение 1/2, во втором – 2/3, в третьем – 3/5 и т.д. Реальное британское отношение 68,5% отклоняется от второго теоретического члена 2/3 (66,7%) лишь на 1,8%.

В отличие от СССР и Соединенного королевства, бывшая Чехословакия не нуждается в искусственной дихотомизации: республика и без того состояла ровно из двух частей, Чехии и Словакии. Размер территории федерации – 127,9 тыс. км2, население – 15,4 млн. чел. (1983) [300, c. 1496]. При этом площадь Чехии составляла 78,9 тыс. км2, в ней проживало 10,3 млн. (1980). На долю Чехии приходилось по территории 61,7%, по населению – 66,9%. Среднее арифметическое – 64,2%, что, как и в предыдущих случаях, сравнительно незначительно отклоняется от золотого сечения. В образованном сразу после Первой мировой войны государстве в первую очередь чехи задавали общий тон, что и нашло отражение в цифрах.

Получив еще одно подтверждение работоспособности теоретической модели, вернемся к СССР, попутно затрагивая и некоторые методологические проблемы.

Для достижения стабильности системой "Запад – Восток", Советскому Союзу, как мы помним, пришлось пожертвовать альянсом с Китаем. Конструктивно сходные (по критерию "жертвенности") процессы наблюдались и на внутренней арене в период строительства СССР. Об образовании РСФСР было объявлено в 1917 г. В процессе "сталинской перекройки границ" от РСФСР были отрезаны огромные площади, прежде всего Туркестан. Вопрос политической целесообразности этого акта косвенно уже затрагивался в разделе 1.4.2.1, исходя из логико-цифровых структур (в результате "отрезания" Средняя Азия обрела собственную государственность, а СССР, затем СНГ в целом приобрели строгое логическое строение, отвечающее духу эпохи). Теперь произведем оценку в рамках текущей модели.

Территория РСФСР и без Туркестана составляла более 75% от территории СССР, т.е. существенно превосходила равновесные 62%. Бурное освоение Севера, Дальнего Востока, Сибири сопровождалось включением этих земель в общественно-психологический обиход, способствовало представлению о необъятно-огромной России. Для обеспечения стабильности СССР в таком случае было необходимо либо увеличить площадь нацреспублик, либо – уменьшить РСФСР (или то и другое одновременно). Первая возможность означала бы расширение СССР за счет сопредельных стран и даже выход за естественные границы Российской империи, что вряд ли отвечало реалистическим целям советского государства 30-х годов. Следовательно, оставалась вторая возможность – решение внутренних проблем за счет внутренних же ресурсов, отчего "сталинская перекройка границ", передача Туркестана среднеазиатским республикам представляется рациональной – с точки зрения требуемого приближения к золотому сечению. По-прежнему речь идет о специфически коммунистической разновидности рациональности, о принятии решений на базе оппозиции "русский – не русский", а также о формообразующей готовности к "жертве" (см. "рецессивность").

С позиции банального здравого смысла кремлевская стратегия могла казаться несколько странной, но тем не менее она обладала обязательной собственной логикой, направленной на обеспечение стабильности СССР. На первом этапе от РСФСР отрезаются огромные территории, на которых образуются новые союзные республики (в данном случае среднеазиатские). Затем эти новые нацреспублики приносят ранее упоминавшуюся политическую, культурную жертву в копилку СССР. И то, и другое служило сбалансированности, прочности общесоюзной конструкции.

Любопытны и некоторые нюансы. Если в основу строения советского государства были заложены территориально-демографические критерии (точнее, их общественно-психологическое восприятие), то в сфере экономики происходило нечто совсем непохожее. В отличие от морских колониальных империй, где неравноправность торговых обменов означала ограбление колоний, способствовала первоначальному накоплению капитала в метрополии, объектом экономической дискриминации в СССР оказывалась сама "метрополия". По иному поводу, в разделе 1.4.2уже обращалось внимание на факт неэквивалентности экономических связей РСФСР с нацреспубликами (выраженных в нормальных, т.е. мировых рыночных ценах). Видимая невооруженным глазом, пребывающая на поверхности культурно-политическая жертва нацреспублик в пользу РСФСР, СССР и обусловленный ею принцип золотого деления сопровождались материально-финансовым "противотоком", встречным подводным течением. В этом смысле можно говорить об "оплаченной жертве". Искусственная деформация цен, данные официальной статистики обманывали и позволяли обманываться – рядовым гражданам, экспертам, правительству. В последние десятилетия население нацреспублик было даже уверено, что "Россия" их "объедает и обирает", что не могло не подтачивать здание.

По мере социально-экономического развития представления о "мощи", "величине" разных стран решительно смещались от размеров территории и численности населения в пользу финансово-экономических факторов, уровня жизни (на сравнительную производительность труда массам смотреть обычно не так интересно). Не представлял собой исключения и СССР.

"Россия" постепенно, а вместе с "перестройкой" обвально превращалась из большой и сильной в бедную и слабую в глазах всего населения, не исключая властных элит. Предпосылки стабильности, золотого деления, следовательно, были фатально нарушены, и – по приближении к критическому порогу – последовал мгновенный отказ нацреспублик жертвовать своим культурно-политическим достоянием в пользу Союза, т.е. распад СССР.(5) Главным виновником этого акта представляется следующее.

Плоды технического прогресса, НТР, интенсивных образовательных программ привели в позднем СССР к качественным переменам в общественном сознании. Оно превратилось в индустриальное, даже в гипериндустриальное, и значит, центр тяжести основных социальных ценностей, целей сместился в сторону финансово-экономических, потребительских критериев. Количество земли, численность населения на этом фоне значительно поблекли, переставая играть ведущую социально-психологическую роль. Новому общественному сознанию и оценкам противоречили наличные уровень и качество жизни, особенно когда сравнение с Западом стало общеизвестным, наглядным. Россия неуклонно, а затем скачкообразно превращалась из гиганта Союза (теоретические 62%, фактические 64,4%) в анемичного, комично-претенциозного карлика. Сами ее физические размеры становились предметом насмешек, синонимом неуклюжести. То есть в процессе развития из-под СССР был в сущности выдернут его ценностно-целевой фундамент. На очередном историческом этапе, в новых условиях блоковое объединение стран, в том числе евразийских, возможно лишь при наличии серьезной экономической платформы, а принцип золотого деления реализуем прежде всего именно на экономической основе: объемов ВВП, уровня и качества жизни, точнее, интегральной социально-психологической оценки комбинации этих факторов.(6)

В заключение раздела приведем еще одну разновидность геометрических иллюстраций для политических конструкций исследуемого типа. Принимая во внимание, что совокупность нацреспублик была возведена на фундаменте РСФСР, как один этаж над другим, наглядный образ системы предстает в форме двухступенчатой пирамиды:

Рис. 3-2

Если же целое, т.е. СССР, изобразить в виде самостоятельного "этажа", то у пирамиды окажется три ступени:

Рис. 3-3

В парадигме золотого деления размер каждого последующего "этажа" составляет примерно 62% от предыдущего.

На полях теоретической модели стоит отметить, что математики видят наглядный, геометрический смысл не только в положительном корне (8) уравнения (7), но и в отрицательном ( x= – 1, 618). Последний соответствует не внутреннему, как на рис. 3-1, а внешнемуделению [86, с 116]:

Рис. 3-4

При этом "часть" а, очевидно, больше "целого" с, и пропорция (10) имеет эквивалентную форму a / c = с / b.

Отвечает ли отрицательный корень, или его геометрическая интерпретация, каким-либо общественно-политическим явлениям? – Не исключено. Переход от положительной к отрицательной величине в состоянии описывать процессы, связанные со стремительным выходом составных частей за пределы прежнего целого с, т.е. процессы, сходные с теми, что наблюдались, например, в эпоху бурной колонизации (великие европейские державы, до того занятые почти исключительно разделением сфер влияния на европейском континенте, во-первых, резко расширили горизонты собственного зрения и, во-вторых, осуществили реальную экспансию за прежде существовавшие общие пределы). У автора твердое впечатление, что подобное спонтанное, скачкообразное расширение былых горизонтов по существу наблюдается и в современной геополитике (особенно в конце 1980-х – начале 1990-х гг.): мы стали свидетелями открытия качественно новых источников общественно-политической, экономической жизни. Этот феномен имеет элементарное математическое толкование, но останавливаться на нем означало бы выйти за естественные рамки главы. Далее – вплоть до Приложения 2 – не будут затрагиваться явления, описываемые корнем - 1,618и комплементарным ему 2,618, изучение ограничится лишь "нормальными" (положительными, по модулю меньше единицы) значениями.

Примечания

1 Первоначальная большевистская постановка вопроса, хотя и исходила, возможно, из благих намерений справедливости, в сущности лишь закрепляла оппозицию "русский – нерусский", т.к. осуществляла ее "возгонку" с глухого бытового уровня на принципиально-идеологический, политический, тогда как в прежней системе подобная "биологическая" проблематика официальными лицами не рассматривалась и не ставилась.

2 Хотя прошлая "независимость" зачастую заключалась в пребывании вне протектората России, но не других держав, а то и в полном отсутствии собственной государственности.

3 Приведенные положения зиждутся на предпосылке сохранения значимости территориально-демографического фактора в процессе политического формообразования. Если же в современных условиях этот фактор вытесняется критерием размера ВВП, уровня жизни населения, то вычисления, очевидно, необходимо произвести заново.

4 Тот самый Фибоначчи, который в Европе впервые стал обращаться с нулем как с настоящим числом (см. раздел 1.5).

5 "Революцией завышенных ожиданий" назвал начало данного процесса Д.В.Ольшанский в связи с тем, что все ждали от своих республик "большого скачка" [239, c. 12 ].

6 Поскольку в нашей модели политические конструкции зиждутся на общественных представлениях, в том числе о "величинах" стран, о значимых соотношениях сил, "весов", постольку целесообразно привлечение социальных психологов. С помощью несложных опросов, сопоставления балльных оценок возможно оценить действующие соотношения. Это же свидетельствует об эффективности и активной стратегии, т.е. управлении общественным сознанием во имя создания и укрепления блоков (хотя внушенные отношения не должны существенно отличаться от реальных, в противном случае манипуляция рано или поздно провалится).

3.3 Краткая историческая справка

Рассматриваемая пропорция получила название "золотое деление" от Леонардо да Винчи, искавшего гармонические отношения в живописи, архитектуре, строении человеческого тела, всерьез интересовавшегося и математикой. Другие названия: золотое сечение, гармоническое деление, деление в крайнем и среднем отношении [199]. Один из близких друзей Леонардо, крупнейший европейский алгебраист ХV в. итальянец Лука Пачоли,(1) написал по его настоянию книгу "О божественной пропорции"(De divina proportione, 1497, изд. в Венеции в 1509 г.), увидев в золотом сечении божественные черты. Такая пропорция лишь одна, а единственность – высочайшее свойство Бога. В ней воплощено святое триединство. Эта пропорция не может быть выражена доступным числом, остается скрытой и тайной и самими математиками называется иррациональной (так и Бог не может быть ни определен, ни разъяснен словами). Бог никогда не изменяется и представляет всё во всем и всё в каждой своей части, так и золотое сечение для всякой непрерывной и определенной величины (независимо от того, большая она или малая) одно и то же, не может быть ни изменено, ни по иному воспринято рассудком. Бог вызвал к бытию небесную добродетель, иначе называемую пятой субстанцией, с ее помощью и четыре других простых тела (четыре стихии – землю, воду, воздух, огонь), а на их основе вызвал к бытию всякую другую вещь в природе; так и наша священная пропорция, согласно Платону в "Тимее", дает формальное бытие самому небу, ибо ему приписывается вид тела, называемого додекаэдром, который невозможно построить без золотого сечения. Таковы аргументы Пачоли [329].

Но само золотое сечение было известно задолго до Ренессанса. В работе Пачоли изложение велось по так называемой ХIV книге "Начал" Эвклида (на самом деле Гипсикла). В книге II "Начал" встречается построение, равносильное уравнению (4). В книгах IV и ХIV золотое деление применяется для построения правильных пяти- и десятиугольников; в стереометрии – правильных двенадцатигранников (додекаэдров) и двадцатигранников (икосаэдров). Считают, такие геометрические процедуры были известны еще пифагорейцам,(2) далее след золотого сечения теряется, возможно, в Египте. Многомудрые греки сочли разумным возвести генезис пропорций к самим истокам вселенной: "По Ферекиду, Зевс связал определенными пропорциями то, что прежде было хаотично" [370, c. 159].

По традиции, золотое сечение вводится в геометрии через построение правильных пятиугольников, как выпуклых, так и звездчатых (т.е. пятиконечной звезды). Придерживается этой тактики и немецкий профессор Г.Е.Тимердинг, написавший в первой четверти ХХ века книгу о золотом сечении. Он констатирует: "У пифагорейцев ‹…› с правильным пятиугольником была связана мысль о таинственных силах и свойствах, но эти свойства обнаруживаются лишь тогда, когда рядом с обыкновенным правильным пятиугольником будет рассматриваться та звезда, которая получается при последовательном соединении через одну всех вершин обыкновенного пятиугольника, составленная диагоналями пятиугольника" [329, c. 11; см. рис. 5], – и далее отмечает: пентаграмма играла большую роль во всех магических науках. "Во многих местностях она употреблялась народом в виде "ведьминой стопы" (Drudenfuss), как средство защиты от злых духов, в частности, для охраны спящего от ведьм и от производимого ими кошмара" [там же]. Пентаграммой пользовался и Фауст в трагедии Гёте.

Рис. 3-5

Пятиконечная звезда, как показывает Тимердинг, буквально нашпигована пропорциями золотого сечения. Пифагореец Тимей в одноименном диалоге Платона говорит: "Невозможно, чтобы две вещи совершенным образом соединились без третьей, так как между ними должна появиться вещь, которая скрепляла бы их. Это наилучшим образом может выполнить пропорция, ибо если три числа обладают тем свойством, что среднее так относится к меньшему, как большее к среднему, и, наоборот, меньшее так относится к среднему, как среднее к большему, то последнее и первое будет средним, а среднее – первым и последним. Таким образом, все необходимое будет тем же самым, а так как оно будет тем же самым, то оно составит целое". Земной мир Платон строит, используя треугольники двух сортов: равнобедренные и неравнобедренные. Прекраснейшим прямоугольным треугольником он считает такой, в котором гипотенуза вдвое больше меньшего из катетов (такой прямоугольник является половиной равностороннего, основной фигуры вавилонян, в нем выступает отношение 1 : ?3, отличающееся от золотого сечения примерно на 1/25, и называемое Тимердингом "соперником золотого сечения"). С помощью треугольников Платон строит четыре правильных многогранника, ассоциируя их с четырьмя земными элементами (землей, водой, воздухом и огнем). И лишь последний из пяти существующих правильных многогранников – додекаэдр, всеми двенадцатью гранями которого служат правильные пятиугольники, претендует на символическое изображение небесного мира.

Честь открытия додекаэдра (или, как полагалось, самой Вселенной, этой квинтэссенции четырех стихий, символизируемых, соответственно, тетраэдром, октаэдром, икосаэдром и кубом) принадлежит Гиппасу, впоследствии погибшему при кораблекрушении.(3) В этой фигуре действительно запечатлено множество отношений золотого сечения, поэтому последнему отводилась главная роль в небесном мире [329, c. 53], на чем впоследствии и настаивал брат минорит Лука Пачоли.

В средние века пентаграмма подверглась демонизации(4) (как, впрочем, и многое, что почиталось божественным в античном язычестве) и нашла приют в оккультных науках. Однако Возрождение вновь выносит на свет и пентаграмму, и золотое сечение. Так, широкое хождение в тот период утверждения гуманизма обрела схема, описывающая строение человеческого тела:

Рис. 3-6

К такой картинке, по сути воспроизводящей пентаграмму 3-5, неоднократно прибегал и Леонардо да Винчи. Ее интерпретация: тело человека обладает божественнымсовершенством, ибо заложенные в нем пропорции – такие же, как в главной небесной фигуре.(5)

Так как я не числю себя экспертом ни в тайных науках, ни в теологии, ни в метафизике, в дальнейшем не будут затрагиваться "трансцендентные" интерпретации пентаграмм, их связь с небесным или инфернальным мирами. В центре внимания останутся куда более обыденные, позитивные свойства пропорции, ее связь с массовым сознанием и политикой ХХ в. Хотя в государственную символику двух сверхдержав и входили пятиконечные звезды, оставим историкам честь возводить их генезис к масонам, т.е. к паранаукам; у нас же вопрос о влиянии этого факта на коллективное сознание или о том, какие черты последнего нашли воплощение в данном геометрическом символе, оставлен за скобками.

В очередной раз интерес к золотому сечению вспыхнул во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. Тот же Тимердинг ссылается на предшественников: на Цейзинга,(6) полагавшего, что построение частей в отношении золотого сечения есть "вообще основной принцип всякого созидания, стремящегося к красоте и цельности, как в царстве природы, так и в области искусства"